汉长城西端新发现城址与敦煌汉简中的大煎都候障

李硕

内容摘要:斯坦因曾在汉长城最西端终点处发现三座城址,后来再未见著录。笔者结合卫星照片与实地踏勘,发现实际有两座城址,位置与斯坦因所记有一定距离。结合附近烽燧出土的汉简,考证其中一座城址可能是西汉宣帝之后的大煎都侯障治所,即敦煌汉简中的大煎都侯障,由此可以对汉长城最西端的防御体系有更深入的了解。

关键词:敦煌;玉门关;汉长城;大煎都;斯坦因;亚洲腹地探险

中图分类号:K879.9 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)05-0125-00

Abstract: In 1907, Sir Aurel Stein found three castle ruins at the westernmost end of the Han dynasty Great Wall in Dunhuang, but he never marked them on maps, nor discussed them in his works. A combination of satellite images and field investigation suggests that there are actually two ruins not far from the sites recorded by Stein. According to Han dynasty bamboo slips found in nearby beacon towers, one of them is likely the garrison of the generals who guarded the westernmost outpost of the Great Wall(Dajianduhouguan)after the reign of Emperor Xuan during the Han dynasty.

Keywords: Dunhuang; Jade Gate Pass; Han dynasty Great Wall; Dajiandu; Aurel Stein; explorations in lnner Asia

斯坦因于1907和1914年两度考察敦煌汉长城,并在长城最西端发现了三座小城基址:

从T4a所在的黏土台地脚下起,长城线走向相当清楚,就像是一道4英尺高的狭窄的土丘,穿过一片长满芦苇的平地……几乎就在T4a和T4b连线的中点上,长城边上有一处堡垒式的遗迹,长约250码,高出地面近15英尺。它面向正西,隆起线虽然并不直,而且还高低不平,但是一看就知道是人工建筑。紧挨着这处遗址的南面,还有一处面向正东、长约400码的遗址。北面还有另一处面向正东、长约280码的遗址。也就是说,后两处遗址是相互平行的。{1}

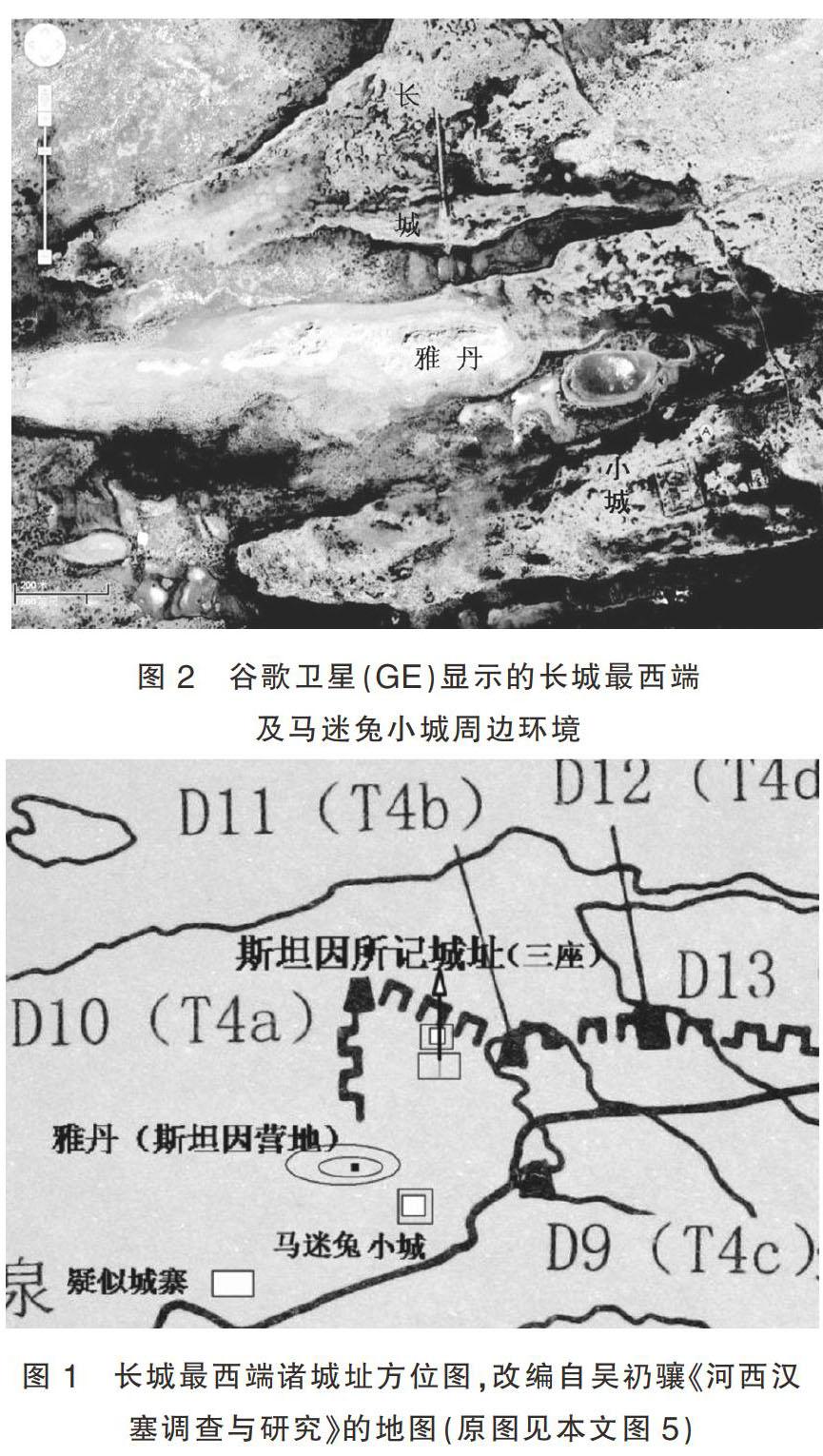

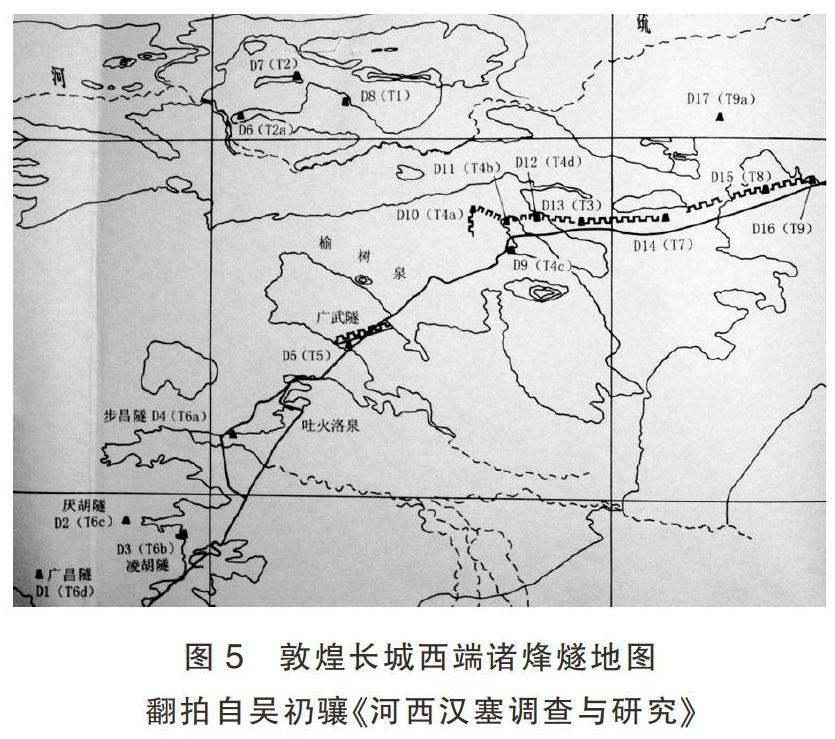

斯坦因说的这3座遗址在汉长城最西端,位于T4a(D10)和T4b(D11)烽燧之间{2}。但他并未将其绘入考察地图,后来的长城考古和研究也未见提及{3}。2013年底李岩云发表《敦煌河仓城址考》,宣布在汉长城最西端新发现一座城址,并命名为河仓城[1]。此河仓城遗址与斯坦因所记城址比较接近,但非同一遗址。

近年来,笔者也曾对敦煌汉长城进行过一些考察,汉长城最西端是无人区,目前属于西湖湿地自然保护区范围,环境荒凉交通不便,且禁止游客进入。2012年11月,在敦煌湿地管理局及其下属玉门关管护站的帮助下,笔者借助卫星照片进行了三天实地踏勘,发现汉长城尽头确实有两座小型城址(其中一座即李岩云文所谓的河仓城),但未如斯坦所言在D10和D11烽燧之间,而是在D10正南方2千米处,另一座在D10西南方4千米处,均为未著录遗址(见图1)。

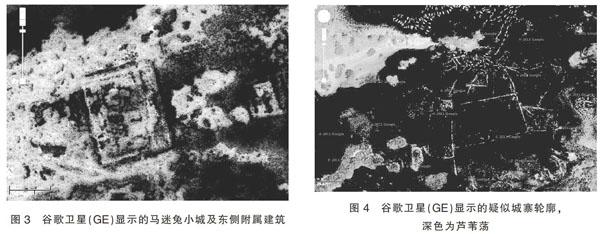

先看第1座城址。卫星照片显示,汉长城延伸到榆树泉盆地东侧后,从D10烽燧折向正南方,经2千米后终止于雅丹高台。在斯坦因1907年的考察中,就将宿营地设在这座雅丹高台之上(171.a营地){4}。李岩云《敦煌河仓城址考》称,在雅丹上新发现了一座烽燧的残迹,笔者在2012年未能见到,但在这座雅丹上曾见到烧过的灰土、切过的羊骨等,可能是斯坦因营地的遗迹。雅丹东南侧约400米处,有一座近似正方形的小城,边长约100米,方位角北偏西约10度。城内亦有两道南北向墙迹,构成了东西两厢布局(图2、3)。湿地管理局工作人员沿用了以前民众对此地的称呼马迷兔,故本文将这座城址称为马迷兔小城。小城东100米处还有一方形附属建筑痕迹,约30米见方。《敦煌河仓城址考》发现的河仓城就是这座城址。笔者踏勘及写作本文初稿时,尚未得见《敦煌河仓城址考》,现亦不赞同将该城址命名为河仓城,原因详见后文。

先看小城所处的环境。在长城尽头、雅丹台地东侧100余米处是一座盐湖,盐湖南偏东100余米处就是卫星地图中的马迷兔小城遗址。这里地下水涌出多且含盐碱量高,造成地面严重板结龟裂和盐碱化,周围是茂盛的芦苇、灌木,车辆难以通行,步行亦多不便。笔者没有GPS,只能请管理局工作人员用GPS记录下了一个经纬度数值:北纬40°16′54.40″,东经93°25′24.1″。《敦煌河仓城址考》记载的则是北纬40°17′23.20″,东经93°23′34.56″,两者相差约2.7千米,远远超出了步行范围的误差,所以怀疑是GPS规格不同所致。

在马迷兔小城西偏南方约2千米处,还有一个更大的疑似城址,卫星照片显示其东西长约200余米,南北宽100余米,方位角也呈北偏西10度。但和前面的近正方形小城比,这个长方形城址的轮廓线较细,形状也不标准,显得不够正式,使用时间应不太长,本文称之为“疑似城寨”(图4)。它的东方、特别是北方,还有很多似非自然形成的痕迹。

巧合的是,“疑似城寨”和斯坦因1907年考察时记载的“一个长方形状,大概有500英尺长,宽则为长的一半左右”的形状非常相似,虽然斯坦因记录的位置与它很不同{1}。《敦煌河仓城址考》则未提及此遗址。从马迷兔小城去往“疑似城寨”颇为艰难,除了茂密的芦苇灌木,还有很多盐水洼和盐壳,如果是夏季将是非常泥泞的。疑似城寨遗址完全淹没在芦苇荡和盐沼中,无法进入,笔者最接近观察点,在其西偏南约300米处的小雅丹上,GPS显示为北纬40°16′07″,东经93°23′16″。

马迷兔小城和疑似城寨,与斯坦因发现的遗址有2—4千米的差距。而在斯坦因所描述的遗址处,今天无论是实地踏勘还是卫星照片,都已看不到任何人工建筑的痕迹。这是何故?笔者曾怀疑是斯坦因的原始记录有误,弄错了几座烽燧的编号。但后来否定了这个怀疑:首先,斯坦因的勘测和记录极为准确,关键地点一般不会混淆。其二,斯坦因第一次考察时(1907年5月初)就宿营于盐湖边雅丹高台上,似不可能把距离雅丹仅400米之遥的马迷兔城址误记到更远处。

如果不是斯坦因的记录错误,今天面临的解释难题更多。首先是斯坦因当初发现的三座城址,今日为何完全无影无踪呢?这个问题尚难解答。第二个问题是,马迷兔城址距离斯坦因宿营地仅400米,他为何未能发现?可能的解释是,在1907年宿营时,斯坦因曾失火点燃了营地周围的草木:

4月30日这天……选择一个好的宿营地……劳工一边坐在地上抽着烟,一边等着拿他们的包裹。不一会儿,他们在丛林中燃起了篝火。他们不注意时,篝火蔓延了开来,把其他的东西给点着了。黑暗之中,忽然刮起了一阵强劲的北风,火势因而越来越猛,而且火借风势蔓延得出奇地快,终于把矮小的灌木丛和芦苇地也卷入了火海。在冬天叶子尽落的宽阔的树林中,火苗到处乱窜,看起来非常壮观……5月1日早上,我出发去寻访附近的遗迹,并勘探这片新地。在这个过程中,有水中着火的奇怪现象,但我并不感到困惑。[2]

第二天(5月1日)斯坦因开始考察时,营地周边的火势还未完全熄灭,即所谓“水中着火的奇怪现象”,这可能妨碍了他对营地附近及西南方的考察。至于营地的东北方、他发现三座城址的地方,则未被大火烧及,所以他描述的城址附近还是“一片长满芦苇的平地”{1}。1914年斯坦因第二次考察这里,主要是深化整理第一次考察所见遗址,再未注意新的遗址。

本文所谓马迷兔小城,李岩云《敦煌河仓城址考》根据唐代敦煌文书,认为是《沙州都督府图经》、《敦煌录》及《通典》、《太平寰宇记》等文献中的河仓城。笔者认为,这些文献中并未记载河仓城的具体方位,马迷兔小城并不临河,与“河”字无涉,“仓”字则指粮仓建筑——斯坦因发现的大方盘城遗址。“马迷兔小城”属西汉长城系统,仅依据唐宋人的地理书不足以揭示其真相,应通过唐人未曾见到的汉简来研究,此城应当是汉简中多次出现的大煎都侯障。下面就根据长城西端诸烽燧已出土的汉简进行分析。

20世纪初,斯坦因对敦煌周边的长城烽燧进行发掘,获得了大量汉代的驻军简牍,他和沙畹通过释读简牍初步认定了一些烽燧名称,发现这些长城最西端的烽燧都属于大煎都管辖{2}。在此基础上,王国维《流沙坠简》又作了深入研究,他认为敦煌西北的长城驻防长官为玉门都尉,下辖大煎都和玉门两个侯官,侯官驻地为侯障;侯官之下各有丞,又有一系列燧长、侯长;大煎都侯官辖区为长城最西端及塞外诸烽燧,向东则是玉门侯障辖区。他还尝试确定了大煎都侯障及大煎都丞的驻地。建国后,敦煌又陆续发现了一些烽燧和汉简,王国维的结论得到一些增补,但基本未被动摇。

关于大煎都侯障及丞的驻地,王国维曾有过不同说法。起初他表示不易断定:

……次西,则有大煎都之广武、步昌、凌胡、厌胡、广昌五燧,而侯官所治之大煎都燧,与侯丞所治之富昌燧,则不知其在五燧之东西?[3]

可见王国维此时认为大煎都侯障应在大煎都燧,但其地未详;富昌燧的地址也未确定。稍后的《燧名及所出木简表》中,王国维改变了对大煎都侯(官)及侯丞驻地的判断:“敦四乙:富昌燧,大煎都侯丞治所”[3]290;至于大煎都侯障,王国维确定在T6b(D3)凌胡燧,并推测凌胡燧和大煎都燧是同燧异名[3]294。不过,斯坦因不认可D3(T6b)是大煎都侯障驻地,他认为这个燧只是“受制于”大煎都[4]。当代研究者者则基本沿用王国维之说{3}。

凌胡燧(D3,T6b)所出简牍有六支涉及侯障{4},显示此燧很可能曾是大煎都侯障治所。但凌胡燧简牍所署时间都是西汉昭、宣帝时期{5},最晚一件是“五凤二年正月”(《释文》1688,五凤二年为公元前56年)。斯坦因亦说:“T6b发现的大量木简中,没有一枚存有年代晚于公元前56年的证据。”{6}所以,即使大煎都侯障曾经以凌胡燧为治所,很可能也在五凤二年之后迁走了。

需要注意的是,斯坦因在其他烽燧出土的两支有“大煎都”字样的竹简,曾被沙畹误系于D3凌胡燧,分别是:《释文》1561“大煎都燧长尉良持器诣府,七月戊子日下时入关”,此简实出土于D5燧(T5);《释文》1556“元始三年十二月己未大煎都丞封”(元始三年为公元3年),此简实出土于D11燧(T4b)。所以不能由这两简推断大煎都燧、大煎都侯障与D3凌胡燧的关系,吴礽骧《敦煌汉简释文》在编号著录时已做了辨正{1}。另,《释文》1560简出土于T5(D5),亦被沙畹误系于凌胡燧(D3,T6b),此简日历有“永光五年”(前39)文字,亦与凌胡燧无关。

既然这些五凤二年之后有大煎都字样的简已与D3陵胡燧无关,那么汉宣帝之后,大煎都侯障治所迁移到了何处?学界尚未关注此问题,建国后马圈湾出土的简牍多次出现“大煎都侯障”字样,提供了重要线索(下划线为笔者所加){2}:

1. 五校吏士妻子议遣乌孙归义侯疌清子女到大煎都侯障(《释文》90)

2. 侯障愿降归德陈△窃见大都护崇檄与敦德尹……(《释文》91)

3. ……大煎都侯障近于西域(《释文》108)

4. 共奴虏可千骑来过敦诸尉吏在者,至障所部深城(《释文》115)

5. 得行积九日乃到三节二十三日至泉都立檄府大尹(《释文》143)

6. 皇帝陛下始建国天凤四年正月甲戌上敦德大煎都侯障(《释文》181)

7. 始建国天凤三年十二月壬辰,敦德玉门行大尉事试守千人辅、试守丞况谓大前都尹西曹聊掾行塞蓬(《释文》193)

8. 欲诣张射小吏扞迫仓达因去恨不回决迨何以谨拘在大煎都侯障使君(《释文》493)

9. 护意左率诣大煎都侯障欲障为一城(《释文》586)

这些有“大煎都侯障”字样的简牍,都属于西汉末和王莽时期。王莽时敦煌改名为“敦德”,匈奴改为恭奴(或共奴),太守改为大尹,都反应在这些简牍中,大煎都亦有写作大泉都或大前都的,大煎都侯障或称大前都尹。这批简很多还涉及王莽时一次讨伐西域的战争{3}。从这些引文可见,西汉末、王莽时的大煎都侯障是一重要军事基地,过往的军队、使节多在此停留,“障所部”甚至有一座“深城”,且此障在汉军防线的最前沿,动辄受到匈奴骑兵的威胁。

陈梦家在对居延汉简的研究中已指出,汉长城防线上,侯长的治所都称为障,故侯长亦习称障侯[5]。关于障的形制及其与城、坞的区别,陈梦家说:“所谓城者……都作长方形围墙,版筑,其面积皆在130×130米以上……我们称为障者,是指100×100米以内的正方形的围墙,其例如下……大致上是方形厚墙,方向为正南北或大致上南北,门向南。《文选·北征赋》注引《仓颉》曰:‘障,小城也。其他凡包围于亭障的方形或长方形墙垣,我们统名之为坞;它们的范围小于城而可以大于小障,壁较薄,但也有很厚的。”[5]5-6本文的马迷兔小城址,面积、形制均与陈梦家对障的描述吻合,所以它很可能就是汉简中的大煎都侯障,亦即西汉后期和王莽时的大煎都侯障治所。因为这里正处在汉长城的西尽头,需要驻防较多兵力;小城的规模也和简牍中提到的接近,可以容纳上百名戍卒,并供过往使团和行旅住宿。

内蒙古额济纳河流域的汉居延都尉辖区内有较多的城障遗址,可以和马迷兔小城做对比。比如居延都尉所辖的甲渠侯障驻地,坞墙为47.5×45.5米,略小于马迷兔小城[6]。居延的A39障“作正方形(78×78米),版筑,间以芦苇和柴木层,墙高4-5、基厚4米”[7],形制和马迷兔小城非常接近。汉玉门都尉辖区内(包括大煎都和玉门侯障防区)发现的城址很少。玉门侯障辖区内的所谓小方盘城,形制更接近陈梦家所说的坞,而大方盘城本是一座粮仓。此次发现的马迷兔小城(大煎都侯障)在这方面是一重大突破。

至于马迷兔小城西南2千米处的长方形疑似城寨,和斯坦因曾发现、但现在已不存在的三座城址,则可能是几次大规模驻军的营垒遗迹。如《释文》589提到“护意左率诣大煎都侯障欲障为一城”,即“护意左率”准备依托大煎都侯障建造一座城寨,似应在长城防线以内,可能和斯坦因所见城址有关。而笔者发现的疑似城寨在长城线外(西南侧)2千米左右,可能和贰师将军李广利有关。《史记》载李广利第一次出征大宛败归,被迫留居玉门关外:

天子闻之,大怒,而使使遮玉门,曰军有敢入者辄斩之!贰师恐,因留敦煌。[8]

从汉长城形势看,汉使所遮玉门未必是狭义的玉门关,而是整个玉门都尉辖区,包括大煎都侯障防区,所以李广利应是被挡在了最西段的长城线外,疑似城寨便可能是李广利残军的宿营地。《史记》言李广利第一次败归后“留敦煌”,亦未必指留敦煌城内,而是广义的敦煌太守辖区,而疑似城寨也属于敦煌范围。这又牵涉到学界关于玉门关址的一段公案:斯坦因、沙畹和王国维等早期学者过于拘泥司马迁文中的“玉门”、“敦煌”字样,以至认为当时玉门关尚在敦煌城以东,遂酿成了聚讼多年的“玉门关曾迁址”之论,实无必要{1}。

疑似城寨附近水草丰茂,士卒生活尚不至于困难,且紧邻长城线,免于匈奴的直接威胁。罗新也认为李广利所部应驻扎此处,虽然当时尚未发现遗址:“(魏晋之玉门关长吏)当在玉门关外汉代的大煎都侯辖境内,其地即今之榆树泉盆地。西汉贰师将军李广利初征大宛失利,回军即屯于此处。这里是西汉以来玉门关外最重要的屯兵之地,魏晋自然也要善加利用。”[9]本文讨论的两座城址,和斯坦因记录的三座城址都在汉长城最西端,虽然方位稍有不同,但地貌特征比较近似,都是沼泽湿地(本文发现的两座城址甚至更加低洼、潮湿),地下涌出的盐碱水已将城墙等建筑物腐蚀掉,难以有简牍等文物保留下来。斯坦因也曾遗憾地写道:“由于地下水位高、土壤呈碱性等因素的作用,我们不能指望在这样的地面上能保存什么建筑物遗迹。”[4]366所以他没有把那三座城址绘入考察地图。但在1907年的考察中,斯坦因认为长城最西端才是汉代最早的玉门关:“这些壕沟防护营地的遗迹可能就位于从塔里木盆地延伸过来的古道、经过长城内侧城墙的那一点上吗?这难道不可能就是原先的玉门关的位置吗?在这个高地的底部,原先是存在一些庇护处的,而且在那里开掘泉水也并不困难。由于地理位置的原因,这里有一个大的兵站是非常有必要的。”[2]664在1914年考察之后,斯坦因放弃了这里是玉门关说,但仍强调汉朝在长城最西端设置一座大型兵站的合理性:“把这里以及T4a与T4b之间的长城以南地区的各种情况都考虑进去之后,我得出这样一个印象:即我现在面对的是一座早期边防堡垒,而且这里又正好是楼兰道向西走向关外头的地点。这里地理条件优越,它位于一片高地脚下,表面上沙漠植被丰富,因此不缺牧草和柴火,还可以避开猖狂的北风,只要愿挖井,水也不成问题。在这里设立一个大型兵站的必要性在于,长城最西端明显暴露在外的一角必须得到切实的防卫。但是最重要的一点恐怕在于,这里是中央集权控制的范围内最后一个能够长期住人的地方。对于出关前往楼兰和西域的中国军队和使节来说,这是最后的歇脚地,对于那些还能回得来的幸运儿来说,这里是进入关里头的第一站。因此,对于穿越罗布沙漠的艰苦卓绝的长途旅行而言,这个兵站起到了补给站、桥头堡的作用。”[4]366

斯坦因提及的城址已经毫无踪迹,但李岩云和笔者发现的两座城址又支持了斯坦因的推论。陈梦家曾指出,居延汉塞上诸侯障的障城,相距多在50公里左右,和出土汉简、汉代文献中的“百里一塞”吻合[5]5。玉门侯障驻地今尚未确定,目前看以小方盘城可能性较大,马迷兔小城址距离小方盘城40多公里,和居延汉塞两个侯障驻地间的距离较一致。小方盘城和马迷兔城的另一个共同点,就是都紧邻湿地:小方盘城北临疏勒河下游河谷湿地,马迷兔则西临榆树泉湖盆,湿地附近便于打井取水,且芦苇等草木可供马匹食用,并提供建造屋舍、城塞的材料,便于侯障所辖的吏卒生活。

最后说一说敦煌汉简中的大煎都燧,这座烽燧与大煎都侯障驻地相伴,以前一直未能确定方位。D5燧(T5)曾出土一枚简牍,是大煎都燧长向东去往玉门都尉府的过关记录(《释文》1561)。但D5燧在长城尽头以西,属关外之地,且斯坦因在此燧发掘出了5枚简牍,过关文书仅此一件,所以大煎都燧长不大可能是由此入关的(见《释文》

1558—1562)。此简出现在D5燧,当是某种偶然原因,王国维认为D5是广武燧,亦未有直接的简牍证据。

笔者推测,如果马迷兔小城是大煎都侯障,则东面近2千米的D9烽燧(T4c)应就是大煎都燧。此燧不在长城线上,但居高视远,是方圆数十里内最明显的地标建筑。笔者在长城尽头踏勘的数日里,不论在沙海戈壁还是芦苇丛中,D9烽燧都遥遥在视野之内。斯坦因对它的描述是:“从刚刚提到的烽燧T4c来看,我清楚地认识到,当初人们对这里的防御极为重视……烽燧位于高出周围洼地120英尺、侵蚀严重的黏土台地顶部西端……在我看来,建T4c除了拱卫T4a和T4b屏障南面地区外,不可能再有其他目的……从T5发出的烽火等信号,T4c和T4b都可以同样看得很清楚。因此,T4c建在长城线后面肯定是针对其他什么目标,而且是一个非常明显的目标。”[4]365

吴礽骧亦说:“此燧不在塞防线上,是附近地势最高的烽燧,当是邮驿道上亭,可起路标的作用。”[10]大煎都侯障处在长城最西端,辖有长城线以西数十里的诸燧驻军,D9烽燧显然是观察周边和发布指令的最便捷之地,它应当就是汉简中的大煎都燧,汉简中的煎都亭也应在这个烽燧之下{1}。马圈湾出土文书曾提及煎都塞旁的一座亭(《释文》1035):

隧傅天田道里簿一

明隧天田五里其二里

煎都塞三里亭以东皆沙石井深十丈五尺

笔者怀疑,D9烽燧的煎都亭也被汉卒称为三里亭,涉及简文的分行断句问题,尚难成定论{2},但D9烽燧确实在大煎都侯障城址以东三里,亦即最西段长城内侧三里处,这三里间是湿地沼泽地貌,而自D9燧以东,沿长城线二十多公里都是砂石戈壁,和“煎都塞三里亭以东皆沙石井深十丈五尺”所言若合符契{3}。

综上所述,此次在长城最西端发现的两座城址,与斯坦因描述过但现已无存的三座城址,构成了汉代大煎都侯障治所、驻军营地以及与它们相配合的(大煎都)亭、燧等指挥、通讯体系。如果加强对此地的勘查,也许还能取得一些考古收获。

后记:敦煌西湖湿地管理局批准了笔者这次考察,并提供了车辆、向导、食宿等帮助;清华大学历史系侯旭东教授审阅了本文初稿,并提出了多项修改意见。在此一并致谢。

参考文献:

[1]李岩云.敦煌河仓城址考[J].敦煌研究,2013(6).

[2]斯坦因.斯坦因中国探险手记:第3册[M].巫新华,伏霄汉,译.沈阳:春风文艺出版社,2004:661-662.

[3]王国维.流沙坠简[M].北京:中华书局,1993:138.

[4]斯坦因.西域考古图记:第2卷[M].巫新华,等,译.桂林:广西师范大学出版社,1998:371

[5]陈梦家.汉简考述[G]//汉简缀述.北京:中华书局,1980:25.

[6]甘肃居延考古队.居延汉代遗址的发掘和新出土的简册文物[J].文物,1978(1).

[7]中国社会科学院考古所.居延汉简甲乙编:下册[M].北京:中华书局,1980:318.

[8]司马迁.史记:第123卷:大宛列传[M].北京:中华书局,1959:3175.

[9]罗新.墨山国之路[Z]//国学研究:第5卷.北京:北京大学出版社,1998:500.

[10]吴礽骧.河西汉塞调查与研究[M].北京:文物出版社,2005:54.