“有为政府”与农村普惠金融发展*

——基于上海财经大学2015“千村调查”

粟 芳,方 蕾

(上海财经大学 金融学院,上海 200433)

“有为政府”与农村普惠金融发展*

——基于上海财经大学2015“千村调查”

粟 芳,方 蕾

(上海财经大学 金融学院,上海 200433)

文章基于2015年上海财经大学“千村调查”,从大概念的普惠金融角度,用渗透度、使用度和效用度衡量普惠金融,用政策扶持、基层工作和基础设施衡量政府作为,分析了政府作为对普惠金融的影响及地区差异。研究发现,东部农村普惠金融发展最好,西部农村政府最有作为;普惠金融的核心应是提高金融服务的使用度,尤其是银行业务的使用度;有为政府应是全方位有所作为;政府的积极作为能显著促进普惠金融发展,但以带门槛补贴为主的政策扶持并不有效,应慎用;在普惠金融发展中,西部地区政府应加强金融基础设施建设并提高政策扶持力度,东中部地区政府则应夯实基层工作。

普惠金融;有为政府;地区差异;Oaxaca-Blinder分解

一、引 言

金融对于经济发展具有举足轻重的作用,建立一个惠及全民的普惠金融体系有利于促进各地区的均衡发展。2015年,我国发布的《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》(简称《规划》)指出,“普惠金融是指立足机会平等要求和商业可持续原则,以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务;小微企业、农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等特殊群体是当前我国普惠金融重点服务对象。”当前,全球还有许多成年人得不到任何正规金融服务(Morrison和O’Brien,2001)。在我国,贫困地区农户的基础金融服务严重不足(许圣道和田霖,2008)。《规划》中提到,发展普惠金融的基本原则包括市场主导与政府引导,应更好发挥政府在统筹规划、组织协调、均衡布局、政策扶持等方面的引导作用。的确,政府的积极作为能够非常有效地打开工作局面并引导发展。有为政府应创造一个适合金融发展、促使金融机构向贫困人群提供金融服务的大环境(Koku,2015),并在政策扶持、基层工作和基础设施等方面有所作为。那么,在我国农村地区普惠金融发展过程中,政府的积极作为能否有效促进金融普惠呢?

上海财经大学2015“千村调查”深入调查了中国农村普惠金融的发展现状。本文从渗透度、使用度和效用度度量农村地区普惠金融发展程度(粟芳和方蕾,2016),从政策扶持、基层工作和基础设施度量政府的积极作为程度,实证分析了政府作为在普惠金融发展中的作用,并使用Oaxaca-Blinder分解法深入比较了各地政府在普惠金融工作中的表现差异。

本文的主要贡献在于:(1)揭示了普惠金融的核心工作,即竭力提高农户对金融服务的使用度,尤其是银行业务的使用度;(2)诠释了有为政府的含义,即全方位有所作为,才称得上“有为政府”;(3)证实了有为政府的影响,即政府投入能有效促进普惠金融发展,且政府的作用是不可或缺的;(4)发现了补贴政策的不足,即以带门槛补贴为主的政策扶持并不总能促进普惠金融发展,在经济相对发达地区,这一模式反而会阻碍普惠金融发展;(5)明确了各地政府的工作抓手,即西部地区政府应加强金融基础设施建设,提高政策扶持力度,而东中部地区政府则应夯实基层工作。

二、调查过程与调查分析

(一)调查过程

“千村调查”是上海财经大学师生自2008年起开展的暑期大型农村调查,2015年的主题为“农村基础金融服务的覆盖与使用”。课题组分别设计了针对县金融办、乡镇代表金融机构、村委会*村委会不仅熟悉全村的整体情况,承担上传下达的责任,而且在上级政府的指导下贯彻实施各种政策。村委会清楚当地各种政策及上级政府的工作要求,也了解农户情况,知道农户对各种政策的参与和满意程度。及农户家庭四个层面的调查问卷。*调研采取一问一答的方式,首先声明调查仅用于学术研究,调查结果严格保密,不向上级政府汇报。学生负责完成农户问卷的调查,而教师负责县金融办问卷、乡镇代表金融机构问卷和村委会问卷。在问卷设计时,仅调研客观现状,避免主观评价。提问者在调查过程中语调平和,不做任何引导或评价。“千村调查”采用多阶段系统规模成比例的不等概率抽样法确定了调查对象。首先根据与人口规模成比例的入样概率在全国抽取30个县,然后在每个县中抽取两个代表性乡镇,再从中抽取两个代表性行政村,最后在行政村中随机抽取50户农户家庭。调研地区共20个省、市、区(简称“省”),包括东部的吉林、辽宁、山东、河北、浙江、江苏、安徽和广东,中部的山西、河南、江西、湖南和湖北,西部的甘肃、陕西、广西、四川、重庆、云南和贵州。在剔除了回答不完整或信息相互矛盾的问卷后,得到有效的30份县金融办问卷、60份乡镇代表金融机构问卷、119份村委会问卷以及5 593份农户家庭问卷。县金融办问卷的调研对象为金融办主任,乡镇代表金融机构问卷的调研对象为金融机构负责人,村委会问卷的调研对象为村长或村支书,农户家庭问卷的调研对象则是在家中主持家务的家长。

(二)农村普惠金融和政府作为的现状

我们对调研数据做了初步整理和分析,发现农村普惠金融和政府作为具有以下特征:

1.金融宏观渗透度和微观使用度均不高,效用度较低

农村地区的金融机构数目较少,每万人*这里仅是被调查农村地区的情况。人口指户籍人口,而非常住人口。下文同。拥有0.09家银行和0.11家保险公司。每家银行平均需服务12万人,每家保险公司需服务9万人。互联网金融*互联网金融包含以互联网为交易平台的传统金融服务,以及第三方支付平台等新兴的互联网金融业务。这一新兴业务在农村地区的供给情况相对较好,90%的被调查金融机构均提供了移动业务或手机银行服务。被调查农村地区金融服务的宏观渗透度不高。人均存款账户数和贷款账户数分别为0.24和0.02,人均保费收入为553.99元,18%的被调查农户家庭经常使用互联网金融这一新兴业务,但远低于全国平均水平。农村金融的微观使用度也较低。被调查农户家庭平均拥有1.67种金融账户,8%的被调查家庭没有任何存折、借记卡、信用卡、贷款或证券账户,几乎未涉足任何金融业务。农户与金融机构间联系最多的是存款业务。保险的使用度更低,40%的农户曾投保,平均每户购买了0.04种商业保险产品。平均每户已使用互联网金融的时间是0.02年,使用0.83种第三方支付平台。在金融机构投入和金融服务使用均不足的农村金融市场,农户与金融机构之间的联系整体不多,满意度也不高,整体满意度平均为7.40分。*满分为10分,许多农户家庭没有回答该问题。平均分7.40分仅是基于作答的样本计算得到的。如果假设未作答的问卷分值均为0分,则基于全样本的平均值仅为1.13分。

2.政府为农村金融业务普遍提供了各种补贴,但地区间差异较大

政府为农村地区的金融业务提供了各种补贴,但各地区差异较大。农业补贴的范围较小,仅15.80%的村庄中有农户曾领取政府发放的农业补贴。涉农贷款补贴相对较普遍,特别在贫困地区更加普遍。涉农贷款补贴比例最高的是西部地区(31%),东部地区最低(12%),东部许多省份(如广东、河北等)没有涉农贷款补贴,而湖北和重庆则高达100%。

政策性农业保险保费补贴也是普遍的补贴方式。东部地区的保费补贴最高(45%),而中部地区最低(31%)。各省保费补贴比例差异也较大,辽宁和湖北高于90%,而陕西和重庆却为零。保费补贴的效果整体不明显(见图1),23%的村庄认为政策性保险的保障力度太小,43%的村庄认为具有一定的保障力度,仅10%的村庄认为保障力度较大。

图1 政策性保险保障力度

3.基层政府对于农村普惠金融的重视程度普遍不高

调查发现,基层政府在农村普惠金融方面的工作态度和工作方法还有待改进。以政策性农业保险的推广为例,仅52%的村委会认为政策性农业保险的开展非常重要,应积极参与并推进相关工作;19%的村委会表示这只是上级下达的任务,完成就可以了;30%的村委会认为政策性农业保险不是重要工作,无暇顾及。这一现象在中部地区尤其严重。

从金融知识宣传和金融培训投入来看,仅13%和25%的农户家庭通过政府宣传分别了解银行和保险知识。43%和15%的农户通过媒体和金融机构获取银行知识,26%和36%的农户家庭通过金融机构获取保险知识。仍有15%的农户不知道了解银行知识的渠道,25%的农户从未获得过保险知识。65%的村委会从未组织村民参加金融教育与培训。

4.政府对农村的基础设施投入整体较少

农村的基础设施整体落后,仅不到50%的村庄接入网络,东部地区相对较好(55%),西部地区最差(31%)。93%的村庄均有阅览室,但仅56%的阅览室图书资料较丰富,44%的阅览室缺乏图书资料。传统媒体广播在农村地区的差异较大。吉林、山东和陕西的村庄都有广播站,而江苏、辽宁和贵州的村庄都没有广播站。*有些村庄曾经有广播站,但后来因种种原因被拆除了。在设有广播站的村庄中,49%仅广播村里的通知,11%每天会广播一些时事新闻,40%会经常播报各种知识和内容。

三、研究假设与实证设计

(一)文献综述与研究假设

Fuchs和Skrzypacz(2015)认为,有效市场和有为政府是经济发展的两个驱动轮。由于信息不对称(Akerlof,1970)等原因,市场往往不能有效发挥作用,此时政府必须有所作为。但有学者认为,政府的行为有可能无效(Devarajan等,1996),甚至降低社会福利(Lusk,2016)。而大部分学者认为,政府通过提供资金、促进市场有效运作、资源再分配等,能有效促进金融发展和经济增长,并提高社会福利(于长革,2006)。Ansar等(2016)认为,政府在基础设施方面的支出能促进经济发展;Blankenau(2005)认为,政府的公共教育支出会影响人力资本,从而影响经济增长;Ravn等(2007)则认为,政府支出增加将导致居民消费增加。

农村金融市场存在严重的信息不对称(江世银,2000),金融机构也因诸多原因而不愿投入,从而农村金融市场严重失灵(粟芳和方蕾,2016)。各国政府在促进普惠金融发展中扮演了十分重要的角色。Solo(2008)研究了墨西哥、斯里兰卡、巴西、美国和玻利维亚等国家政府在促进普惠金融发展中的相关作为,认为这些政府作为起到了积极作用。Koku(2015)也提出,亚洲国家的政府通过低息授信等诸多途径,在促进农村普惠金融发展方面起到了主导作用。田霖(2011)及张国俊等(2015)认为,政策支持和高效的管理行为有利于促进普惠金融发展。因此,本文提出以下假设:

假设1:有为政府能够显著促进农村地区的普惠金融发展。

有为政府体现在:(1)政策扶持:政府提供补贴、低息、减免税等优惠政策。中国目前大多采用补贴的形式,让农户能享受金融服务带来的好处(田霖,2011)。而Lusk (2016)认为,补贴对促进金融市场发展、提高金融普惠程度并无明显效果,甚至会降低社会福利。(2)基层工作:基层政府是各项政策的具体落实者,对促进普惠金融发展具有重要作用(焦瑾璞,2014)。(3)基础设施:政府在基础设施方面的投入为经济发展提供了硬件条件,能促进经济稳步发展(O’Sullivan,2000)。基础设施对普惠金融也具有相同的作用(李建军和王德,2015)。因此,本文提出以下3个假设:

假设2:政策扶持会影响普惠金融发展,但影响方向不确定。

假设3:政府的基层工作越到位,普惠金融程度越高。

假设4:政府投入的基础设施越完善,普惠金融程度越高。

(二)实证设计

1.普惠金融度量。普惠金融应是基于“宽内涵、多维度”的大金融普惠(焦瑾璞,2014),是包括支付、存贷款、保险、养老金、证券和互联网金融等领域的高层次、宽纬度和深内涵的普惠。Cebulla(1999)等考虑了包含银行和保险的普惠金融。互联网金融是新鲜事物。本文基于大金融角度考虑银行、保险和互联网金融。*调研发现,当前农户家庭都没有涉足证券业务,因此本文暂不考虑证券业。

英格兰东南发展机构最先从金融排斥的角度构造了“复合剥夺指数”。之后的分析大多未区分普惠金融的表象与根源。Beck 等(2007)采用金融服务使用效率和渗透性两维指标体系。Rahman(2013)采用渗透便利度、吸纳率、使用效率和满意度四维度。Ambarkhane等(2014)综合考虑了保险、养老金、金融知识和汇款等,采用供给、需求和基础设施三维度,并考虑了一些影响因素,但仍未区分表象与根源。李涛等(2010)从使用度出发,采用虚拟变量刻画居民使用储蓄、基金、保险、贷款等金融服务。张国俊等(2015)采用渗透度、使用度、效用度和承受度四维度。根据《规划》,普惠金融包括提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度三个方面。因此,本文采用渗透度、使用度和效用度三维度(粟芳和方蕾,2016),*渗透度反映金融业的覆盖情况,使用度反映农户对金融服务的使用频率,效用度则衡量了金融服务的有效性,包括用户需求满意度及对经济发展的贡献。在“千村调查”问卷中设计了调查问题并确定了调查对象,对选项进行了赋值(见表1)。*本文所有数据来自“千村调查”的调研数据,其中一些数据是基层机构提供的统计数据,而更多的数据来自定性调查,需进行赋值。为了避免主观性,赋值时应综合考虑各问题对于普惠金融的重要性及不同选项的差距。1为基本值,大于1则普惠程度较高,小于1则普惠程度较低,选项区间均赋值为1。下文同。

表1 普惠金融指标体系

2.政府作为度量。有为政府具体体现在政策扶持、基层工作和基础设施三个方面(见表2)。

表2 政府作为指标体系

3.多指标综合的信息熵法

多指标综合的关键是确定各指标的权重,有主观赋权法和客观赋权法。客观赋权法基于样本信息进行赋权,排除了主观因素的影响,特别是信息熵法的运用最广。本文采用信息熵法进行客观赋权(粟芳和方蕾,2016),进而得到各地区的普惠金融程度。数值越大表明普惠金融发展越好。同理,度量政府作为时,先将各三级指标汇总到政策扶持、基层工作和基础设施二级指标,再使用信息熵法得到一级指标,数值越大表明政府越有所作为。

4.政府作为对普惠金融发展影响的回归模型

本文构建了如下的回归模型来分析政府作为对普惠金融发展的影响:

fini=α1+β1govi+β2controli+ε1i

(1)

其中,fini和govi是农户家庭i所享受的普惠金融和政府作为,controli为控制变量(见表3)。所有数据都来自“千村调查”的调研数据。本文进一步研究政府在政策扶持policyi、基层工作worki和基础设施ini方面的作为对普惠金融发展的影响,模型如下:

fini=α2+γ1policyi+γ2worki+γ3ini+γ4controli+ε2i (2)

5.地区间普惠金融差异成因分析

不同地区的普惠金融发展程度存在显著差异。李涛等(2010)及王修华等(2013)从个人微观角度进行了研究,大多数学者则基于省际层面分析了地区差异(田霖,2011;张国俊等,2015)。关于地区差异的原因,田霖(2011)认为是技术、收入和教育等因素造成的,王修华等(2013)则认为是农村人均纯收入、就业比例、教育水平、设施便利性和财政支农力度等因素造成的。本文从政府的角度出发,分析造成普惠金融地区差异的政府因素。

学者常采用回归分析(张国俊等,2015)、主成分分析、因子分析和聚类分析等方法。本文希望分析导致普惠金融地区差异的政府因素及贡献大小,采用Oaxaca-Blinder分解法(Oaxaca,1973)将地区差异表示为:

(3)

其中,等式右边第一项是政府因素所造成的差异。根据Fuchs和Skrzypacz(2015)及《规划》,有效市场和有为政府是经济发展的两个驱动轮,第二项则表示政府因素之外的市场因素所造成的差异。政府因素的作用还可以进一步分解为政策扶持、基层工作和基础设施三个因素的贡献:

(4)

四、实证分析结果

(一) 信息熵权重分析

采用信息熵法来衡量普惠金融和政府作为,各二级指标的权重见表4。从中可见,使用度对普惠金融的贡献最大,即普惠金融更多地体现为农户家庭对金融服务的使用。渗透度和效用度对普惠金融的贡献相近。从行业来看,银行业务是普惠金融的首要部分,保险次之,互联网金融作为新兴的金融模式,在普惠金融中也具有比较重要的地位。政府作为各二级指标的权重相差不大。这说明政府应在各个方面都有所作为,才能称得上是“有为政府”。

表4 各二级指标及行业的权重

(二)描述性统计

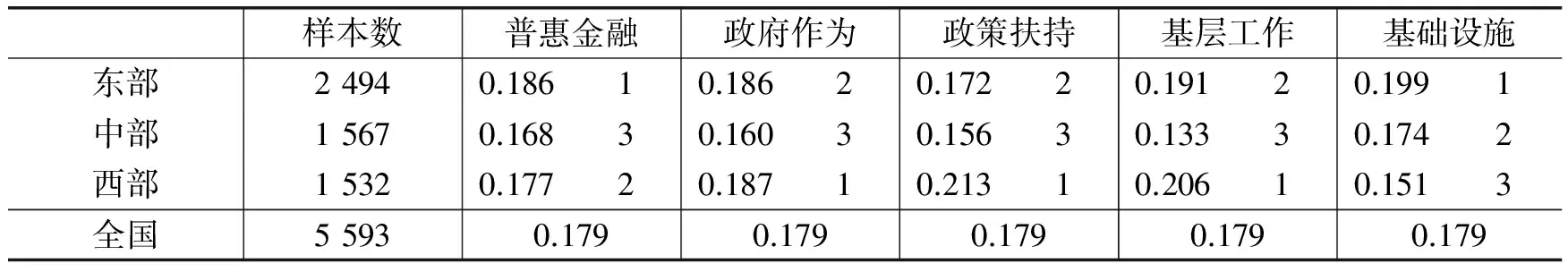

信息熵法下普惠金融和政府作为变量的描述性统计结果见表5,从大到小对东中西部地区进行了排序。

表5 描述性统计

表5显示,东部地区的普惠金融发展最好,中部地区最差,并非预期的东、中、西排序。在政府作为方面,西部地区的政府最有作为,东部地区次之。从政府作为的二级指标看,东部地区的政策扶持和基层工作排第二,基础设施最好;中部地区的政策扶持最少,基层工作也最不到位,仅基础设施中等;西部地区的政策扶持和基层工作都很突出,但基础设施非常落后。

(三)政府作为对普惠金融发展的影响分析

本文分别基于总样本及东部、中部和西部地区子样本对式(1)和式(2)进行了回归分析(见表6)。式(1)的分析结果显示,无论是全国的总样本还是各地区子样本,政府作为对普惠金融的影响都在1%的水平上显著为正,假设1成立。式(2)的分析结果显示,政策扶持在总样本中无显著影响,但在各地区的表现却不完全相同。在西部地区,政策扶持与普惠金融在1%的水平上显著正相关,在中部地区无显著相关关系,而在东部地区则在1%的水平上显著负相关,从而造成政策扶持在全国范围内的影响不显著。这表明政策扶持对普惠金融发展的影响并非简单表现为促进或阻碍作用。在西部欠发达地区,政策扶持对普惠金融发展具有促进作用,而在东部发达地区却具有阻碍作用,假设2成立。目前,我国农村普惠金融的政策扶持大多采用带门槛的政府补贴,要求自付部分费用。*当前的新农保、新农合及大病医疗、政策性保险等政府补贴政策都要求个人负担部分费用,而且不负担不补贴。尽管对于贫困人群有减免政策,但仍有部分农户无力或不愿负担个人费用而被排除在外。这实际上具有一定的选择性。西部欠发达地区的政策支持力度更大,农户自付部分较少,贫困人群还能享受免费补贴,因此西部地区的政府补贴惠及了更多农户。而东部发达地区的政策支持力度不及西部,且经济相对发达,达到贫困要求而享受免费补贴的农户较少;同时,东部地区有更多可选择的商业性金融产品。因此,带门槛的政府补贴不一定受农户青睐,反而还可能阻碍普惠金融发展。基层工作在全国及各地区均显著促进了普惠金融发展,假设3成立。基础设施也在全国及各地区均显著促进了普惠金融发展,假设4成立。

表6 普惠金融的影响因素分析*本文做了内生性检验,发现不存在内生性问题,限于篇幅未做详细汇报。

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,下表同。

(四)地区间普惠金融差异成因分析

本文基于式(3)和式(4)对普惠金融的地区差异进行了分解(见表7)。东部和中部地区的普惠金融存在显著差异,这是由政府因素和市场因素共同造成的。市场因素的贡献相对较大。其中,政府因素对东中部地区差异的贡献为19.28%,而市场因素的贡献为80.72%。而政府基层工作不足是造成中部地区落后于东部的重要原因,贡献为17.22%。如果中部地区的地方政府在基层工作方面更加投入,则其普惠金融将得到明显改善。政策扶持和基础设施的差异都不是东中部地区普惠金融差异的重要原因。

表7 普惠金融地区差异的Oaxaca-Blinder分解

注:贡献等于某因素的系数除以普惠金融的总体差异,贡献为负表示劣势地区反超优势地区,缩小了与优势地区的差距。第一行括号内为各地区普惠金融的排名。

政府因素是造成东西部地区普惠金融差异的最主要原因,贡献达86.15%,其中基础设施的贡献为109.28%。这表明西部地区的基础设施非常落后,造成西部地区的普惠金融明显落后于东部。但西部地区政府的基层工作更加突出,对普惠金融的贡献为-48.89%,这是西部地区政府补短板的表现。政策扶持差异对东西部地区普惠金融差异的贡献为25.76%,说明东部地区的政策扶持有力促进了普惠金融发展。因此,为了促进普惠金融发展,西部地区政府应加大基础设施建设和政策扶持力度。*表5中政策扶持的作用从大到小依次为西部、东部和中部地区。表7中东西部地区的政策扶持差异促进了东部地区普惠金融发展。根据表6,这再次表明带门槛的补贴政策并不总能促进普惠金融发展。东部地区的政策扶持力度虽然小于西部,但由于政策扶持对普惠金融发展有负向影响,降低政策扶持力度却能有效促进普惠金融发展。而尽管西部地区的政策扶持力度较大,但仍需进一步提高。而东部地区政府则应加强基层工作,端正工作态度,改进工作方式。

市场因素是造成中西部地区普惠金融差异的最主要原因,贡献达84.94%,政府因素整体上没有显著贡献。*这是因为三个二级指标的差异影响效应恰好相互抵消。但政府作为的三个表现仍有差异。中部地区政府的基层工作远落后于西部,贡献为119.64%;但中部地区的基础设施反超西部,贡献为-83.32%;中部地区的政策扶持也更加合理,进一步缩小了两者差距。*这一现象与上文一致,根据表6中中部地区的政府扶持对普惠金融发展的影响不显著,这恰好是过渡的表现。随着中部地区的经济特征逐步向东部靠拢,带门槛的补贴政策对普惠金融发展的影响将为负。为了提升普惠金融程度,中部地区政府的首要任务是加强基层工作,西部地区政府则应加强基础设施投入,调整政策扶持的具体措施。

五、结论与建议

本文研究发现:(1)普惠金融主要表现为农户对金融的使用度,银行在普惠金融中具有重要地位。有为政府体现为政府应在政策扶持、基层工作和基础设施等方面都有所作为。(2)东部地区的普惠金融发展最好,西部地区次之,中部地区最差。西部地区政府最有作为,东部地区次之,中部地区的政府作为程度最低。具体而言,东部地区的基础设施最好,中部地区的政策扶持最少,基层工作也最不到位,西部地区的政策扶持和基层工作都很突出,但基础设施却很落后。(3)政府有所作为的确能够显著促进普惠金融发展。但以带门槛补贴为主的政策扶持对普惠金融发达具有复杂影响,在经济欠发达地区有促进作用,而在经济相对发达地区则没有影响甚至有阻碍作用。政府的基层工作和基础设施建设均与普惠金融具有正相关关系。(4)普惠金融地区差异的分解结果表明,东中部地区普惠金融的差异主要是由市场因素造成的,政府因素次之,政府基层工作的影响较显著;东西部地区普惠金融的差异则主要是由政府因素造成的,东部地区基础设施和政策扶持的影响较大,而西部地区基层工作的影响较大;中西部地区普惠金融的差异主要来源于市场因素,但西部地区基层工作的影响较大,而中部地区基础设施和政策扶持的影响较大。

农村普惠金融是一个复杂的系统工程,政府的积极投入非常必要,必定能大力促进农村普惠金融发展。但以下几点应予以注意:(1)政府应充分认识并高度重视自身在农村普惠金融发展中的重要作用,调整并制定适合当地的政策扶持模式和力度,要求并监督基层政府机构的工作投入和工作效果,加大农村金融基础设施的建设力度。(2)政府促进农村普惠金融发展的首要目标应是大力提高农村居民对金融服务的使用度,让农户从能够、愿意、喜欢使用金融服务,到习惯、离不开金融服务。金融服务使用度的提高对于农村普惠金融建设具有事半功倍的作用,提高银行业务的使用度应是农村普惠金融的关键切入点。(3)政府要有针对性地使用带门槛的补贴政策。这一政策目前在西部地区尚能发挥积极作用,但随着经济的发展,将会阻碍农村普惠金融发展。政府提供的补贴应是不附加任何条件的真正普惠的补贴。(4)东中部地区政府应加强落实有关农村普惠金融的工作,端正工作态度,重视金融发展。中部地区政府需要特别加强基层工作,西部地区政府则应大力发展金融基础设施,并进一步加大政策扶持力度。

*作者感谢上海财经大学2015年度“千村调查”项目的资助。

[1]霍焰.农民收入增长与农村金融发展的互动研究[D].长春:吉林大学博士学位论文,2013.

[2]江世银.论信息不对称条件下的消费信贷市场[J].经济研究,2000,(6):19-26.

[3]焦瑾璞.普惠金融的国际经验[J].中国金融,2014,(10):68-70.

[4]李建军,王德.搜寻成本、网络效应与普惠金融的渠道价值——互联网借贷平台与商业银行的小微融资选择比较[J].国际金融研究,2015,(12):56-64.

[5]李涛,王志芳,王海港.中国城市居民的金融排斥状况研究——基于微观调查数据的经验证据[J].经济研究,2010,(7):15-30.

[6]李卫平,石光,赵琨.我国农村卫生保健的历史、现状与问题[J].管理世界,2003,(4):33-43.

[7]祁毓,卢洪友,张宁川.环境质量、健康人力资本与经济增长[J].财贸经济,2015,(6):124-135.

[8]粟芳,方蕾.中国农村金融排斥的区域差异:供给不足还是需求不足?——银行、保险和互联网金融的比较分析[J].管理世界,2016,(9):70-83.

[9]汤武,简瑞林.民主制的悖论与准国有制的选择:对农村信用社体制的现状观察与改革思考[J].金融研究,2001,(12):131-135.

[10]田霖.我国金融排斥的城乡二元性研究[J].中国工业经济,2011,(2):36-45.

[11]王修华,傅勇,贺小金,等.中国农户受金融排斥状况研究——基于我国8省29县1547户农户的调研数据[J].金融研究,2013,(7):139-152.

[12]许圣道,田霖.我国农村地区金融排斥研究[J].金融研究,2008,(7):195-206.

[13]于长革.政府公共投资的经济效应分析[J].财经研究,2006,(2):30-41.

[14]张国俊,周春山,许学强.中国金融排斥的省际差异及影响因素[J].地理研究,2015,(12):2299-2311.

[15]Akerlof G A. The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1970, 84(3): 488-500.

[16]Ambarkhane D, Singh A S, Venkataramani B. Measuring financial inclusion of Indian states[J]. International Journal of Rural Management, 2014, 12(1): 72-100.

[17]Ansar A, Flyvbjerg B, Budzier A. Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility? Evidence from China[J]. Oxford Review of Economic Policy, 2016, 32(3): 360-390.

[18]Beck T, Demirgüç-Kunt A, Peria M S M. Reaching out: Access to and use of banking services across countries[J]. Journal of Financial Economics, 2007, 85(1): 234-266.

[19]Blankenau W. Public schooling, college subsidies and growth[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2005, 29(3): 487-507.

[20]Cebulla A. A geography of insurance exclusion: Perceptions of unemployment risk and actuarial risk assessment[J]. Area, 1999, 31(2): 111-121.

[21]Church A, Frost M, Sullivan K. Transport and social exclusion in London[J]. Transport Policy, 2000, 7(3): 195-205.

[22]Devarajan S, Swaroop V, Zou H. The composition of public expenditure and economic growth[J]. Journal of Monetary Economics, 1996, 37(2): 313-344.

[23]Fuchs W, Skrzypacz A. Government interventions in a dynamic market with adverse selection[J]. Journal of Economic Theory, 2015, 158(Part A): 371-406.

[24]Guiso L, Sapienza P, Zingales L. Trusting the stock market[J]. The Journal of Finance, 2008, 63(6): 2557-2600.

[25]Jaffee D M, Russell T. Imperfect information, uncertainty, and credit rationing[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1976,90(4): 651-666.

[26]Kempson E, Atkinson A, Pilley O. Policy level response to financial exclusion in developed economies: Lessons for developing countries[R]. Report of Personal Finance Research Centre, University of Bristol, 2004.

[27]Koku P S. Financial exclusion of the poor: A literature review[J]. International Journal of Bank Marketing, 2015, 33(5): 654-668.

[28]Lusk J L. Distributional effects of crop insurance subsidies[J]. Applied Economic Perspectives and Policy, 2016.

[29]Morrison P S, O’Brien R. Bank branch closures in New Zealand: The application of a spatial interaction model[J]. Applied Geography, 2001, 21(4): 301-330.

[30]O’Sullivan A. Urban economies (4th edition)[M]. Boston, MA: McGraw-Hill, 2000.

[31]Oaxaca R. Male-female wage differentials in urban labor markets[J]. International Economic Review, 1973,14(3): 693-709.

[32]Rahman M H. Employees’ motivation in public and private commercial banks in Bangladesh: A study on need-based approach[J]. Global Disclosure of Economics and Business, 2013, 2(2): 84-91.

[33]Ravn M O, Schmitt-Grohé S, Uribe M. Explaining the effects of government spending shocks on consumption and the real exchange rate[R]. CEPR Discussion Paper No. DP6541, 2007.

[34]Singh J, Doyle M W, Lave R. Political and economic geomorphology: The effect of market forces on stream restoration designs[Z]. AGU Fall Meeting, 2013.

[35]Solo T M. Financial exclusion in Latin America—Or the social costs of not banking the urban poor[J]. Environment and Urbanization, 2008, 20(1): 47-66.

(责任编辑 康 健)

“Active Government” and the Development of Rural Inclusive Finance: Based on “Thousands Villages Investigation” of SUFE 2015

Su Fang, Fang Lei

(SchoolofFinance,ShanghaiUniversityofFinanceandEconomics,Shanghai200433,China)

Based on the Thousands Villages Investigation of 2015 by Shanghai University of Finance and Economics, and from a perspective of the large concept of inclusive finance, this paper measures inclusive finance by penetration, usage and effectiveness, and takes policy support, grass-roots work and infrastructures to measure active government. Then it analyzes the effect of the active governments on inclusive finance and regional differences, and arrives at the results as follows: firstly, the development of rural inclusive finance is the best in East China, and the governments in West China are the most active ones; secondly, the core of inclusive finance is to improve the usage of finance services, especially the usage of banking services; thirdly, but as an active government, it should be active comprehensively; fourthly, the active governments can be useful to enhance the inclusive finance significantly, but government support mainly in the way of subsidies with a threshold does not always promote the development of inclusive finance and should be used cautiously; fifthly, in the development of inclusive finance, West China should increase the construction of financial infrastructures and improve the policy support, and East China should strengthen the work of the grassroots governments.

inclusive finance; active government; regional difference; Oaxaca-Blinder decomposition

2016-05-23

粟 芳(1974-),女,四川绵阳人,上海财经大学金融学院副教授;

方 蕾(1991-),女,浙江宁波人,上海财经大学金融学院博士研究生。

F8

A

1001-9952(2016)12-0072-12

10.16538/j.cnki.jfe.2016.12.007