行星保护的防控环节分析及实施建议

张兰涛 杨宏 印红 魏传锋 温博

(1中国空间技术研究院载人航天总体部,北京 100094)(2航天神舟生物科技集团有限公司,北京 100190)(3北京空间飞行器总体设计部,北京 100094)

行星保护的防控环节分析及实施建议

张兰涛1杨宏1印红2魏传锋1温博3

(1中国空间技术研究院载人航天总体部,北京 100094)(2航天神舟生物科技集团有限公司,北京 100190)(3北京空间飞行器总体设计部,北京 100094)

行星保护是指在深空探测任务中,通过采取一定的预防和控制手段,避免地球和地外星球之间发生交叉生物污染的活动,这对于地球生物安全和生命起源探索均具有重要的意义。文章明确了行星保护概念应包括避免地球的物质污染地外星球(正向污染)和避免带回的地外星球物质污染地球(逆向污染)。对已有的行星保护任务类别进行分析,重点讨论了行星探测任务中的生物污染防控环节及其特点,如正向污染中的选材、生产、运输、发射、飞行等环节,以及逆向污染中的样品采集、返回、运输、研究和销毁环节。最后,从正向污染、逆向污染及策略3个角度,提出了行星保护的实施建议,如探索灭菌方法、建立材料数据库、无菌总装及返回样品的密封、保存、隔离、销毁等。

行星保护;地球生物安全;生命起源;生物污染

1 引言

随着人们对外太空认识的增加,星球之间的生物交叉污染问题也越来越受到关注,因此提出了行星保护的概念。行星保护是指在深空探测任务中,通过采取一定的预防和控制手段,避免地球和地外星球之间交叉生物污染的活动。其具体含义包括:避免地球的物质污染地外星球(正向污染);同时,避免带回的地外星球物质污染地球(逆向污染)。具体来说,正向污染是指航天器从地球上发射后,可能会有一些地球上的生命体(如微生物)等通过航天器带到地外星球上,从而导致地外星球的生物污染。逆向污染是指探索地外星球的航天器从地外星球返回后给地球带来未知的风险对象。对于航天探索活动而言,行星保护在地球生物安全和生命起源探索方面均具有重要的意义[1-3]。

在国际航天领域,目前针对行星保护已经积累了一定的技术基础。根据任务目标不同,对行星保护的类别进行了划分,制定了相关行星保护政策,并开展了多个行星探测器地面消毒灭菌方法的研究。1958年国际空间研究委员会(Committee on Space Research,COSPAR)成立,其责任是在国际合作的基础上,为共同的科学目的研究各类卫星和空间探测方法,并提供给全球科学团体。在COSPAR成立之初,太空飞行与生物污染的问题就被列在考虑范畴。美国国家研究委员会曾建议国际各相应机构合作开展研讨,以考虑保护行星环境的生物学行星保护方法和其他相关的实施手段。2010年,COSPAR举办了行星保护伦理问题研讨会,此后颁布了“行星保护政策”法规[2]。法规中明确规定了太空探索活动应制定相关的国际标准程序,同时给具体的太空活动提供了可接受的指导方针[3]。同年,文献[4]中对行星保护的政策及指南进行了更为系统的阐述,并增加了对化学污染和放射污染防护的介绍,并针对政治、经济、科普、立法等领域从社会科学角度进行了行星保护的深入分析。

我国在天宫一号项目中已经开展了载人航天器微生物防护论证,并在整个项目实施过程中成功地实现了目标防护。未来在火星探测、深空载人飞行等项目的实施过程中,行星保护也将是一项不可或缺的重要内容。开展行星保护研究,提升对空间生物污染探测与防控的技术,将为我国无人和载人深空探测任务提供有力保障。因此,本文对国际上划分的行星保护任务类别进行分析,识别出行星保护任务中的防控环节,提出了我国开展行星保护的实施建议。

2 行星保护任务类别及分析

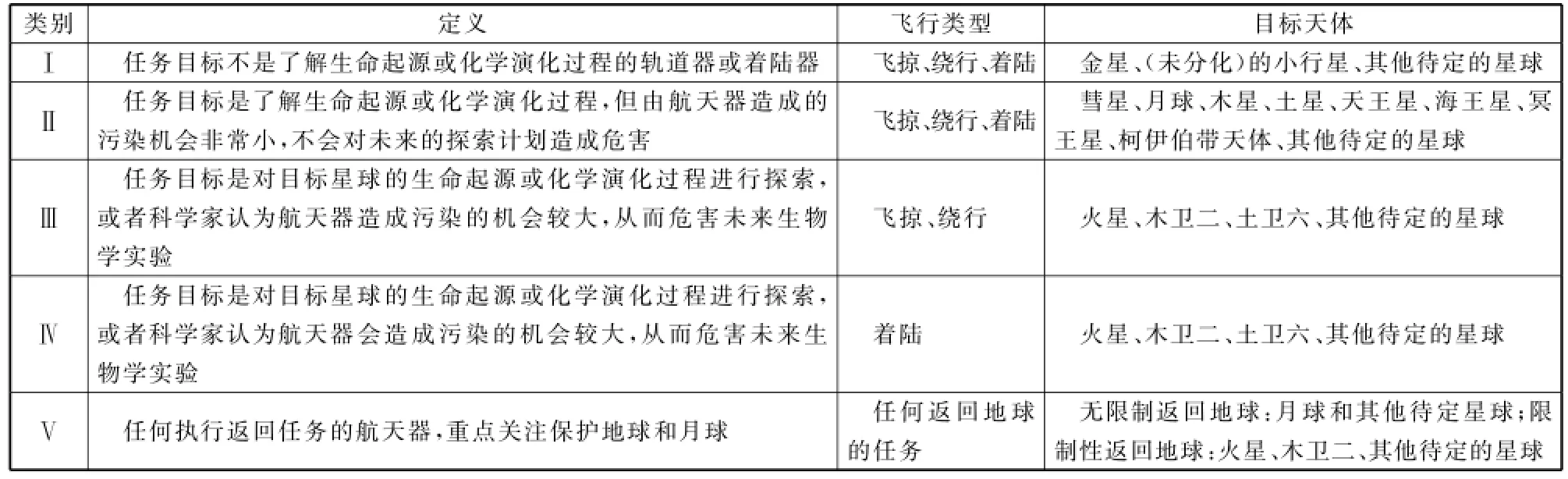

在行星探测任务的早期计划阶段,应对任务进行行星保护任务级别分类,通过分类来确定任务执行各个阶段实施控制手段的严格程度和应遵循的要求。目前,对太阳系内的探索,COSPAR根据任务目标和目标星球上生命存在的可能性不同,将行星保护描述为五类[5],见表1。

表1 行星保护任务的类别Table 1 Categories of planetary protection tasks

Ⅰ类任务主要针对已经通过科学研究明确没有生命迹象的目标星球,此类星球一般不适宜生物生存,地球携带的生物在星球上不会造成扩散污染。此外,由于其没有生命迹象,可忽略这类星球的样品对地球的影响,因此此类任务没有行星保护要求。

Ⅱ类任务中的目标星球一般为人类较少探测或认为环境较为恶劣的星球。此类星球不适宜生物生存,航天器造成的污染机会非常小,不会对未来的探索计划造成危害。此类任务只要进行文档记录,包括:任务的行星保护简要计划,主要列出计划或潜在可能会接触的目标;简述发射前后接触策略分析,如果发生了意外接触,要在接触后和任务结束后说明接触的位置[5],为后续的行星研究提供备用资料。

Ⅲ类任务针对的目标星球为人类重点关注的星球,即现阶段认为对生命起源探索具有研究价值的星球。在此类星球的探索过程中,如果引入了地球生物因子,一方面会严重影响生命探索研究的结果,另一方面会导致地球生物污染源在目标星球的扩散变异等不可预知的后果。Ⅲ类任务的航天器飞行不与星球发生接触,因此,除了要求有文件记录外,还要有操作流程要求,但对飞行中意外接触可能性大的航天器,应在航天器装配和测试中使用10万级以上洁净室,尽量减少研制过程中的生物污染载荷。

Ⅳ类任务中的目标星球与Ⅲ类任务相同,其飞行类型为着陆,即航天器会与星球发生直接接触,会将地球生物污染源直接传递到目标星球上。对于此类任务,要求在Ⅲ类任务的基础上,通过生物分析列举生物负荷的种类,对与目标星球有直接接触的硬件部分进行合理的局部消毒,或使用生物防护罩。在极端情况下应对整个航天器进行消毒灭菌,从而彻底避免地球污染目标星球[5]。

Ⅴ类任务主要防止带回的样品对地球造成污染,分为无限制返回地球和限制性返回地球两个子类。无限制返回地球是指航天器从太阳系中无自生生命形式的星球返回。此类任务仅在正向污染阶段有保护要求,一般适用类别Ⅰ或Ⅱ。限制性返回地球是指航天器携带未知目标星球的样品返回。由于样品具有未知生命特性,因此对地球带来的风险最大且不可预测,应给予最高的关注度。类别Ⅴ除了类别Ⅳ的要求外,还应提出以下要求[5]:在返回时采取最严格的控制手段。返回后严禁在未采取任何措施的情况下与样品发生直接接触,所有和目标星球进行直接接触的硬件设备及从目标星球带回的未经消毒的物质样品,在返回过程中都应密封。任务结束后,要在具备最高等级生物安全防护水平的环境下,对带回的样品进行分析。一旦发现有地球以外的复制性生物存在,就对样品进行控制。此外,应对任务活动中与目标星球接触物体相关的各个环节进行连续监控。

3 污染防控环节分析

在明确划分行星保护任务类别和各类别任务的行星保护要求后,本节从正向和逆向污染防控角度,分析行星保护任务中的防控环节,并识别各防控环节中的难点,提出相应的防控手段与策略。

3.1 正向污染防控环节分析

航天器在与目标星球接触前,按步骤会经历设计、生产、运输、发射、飞行、着陆6个阶段,其中设计和生产阶段是正向污染防控的重点环节,包括材料选择、地面生产污染控制等。在运输阶段,航天器处于洁净大厅环境与外界环境交叉期间,较易受到外界污染。发射阶段中,引入污染的环节是发射塔架人员或物品进舱。飞行阶段中可能引入污染的环节,是与目标星球或其他星球的意外碰撞。着陆后,航天器直接与目标星球接触,会引入正向污染。通过以上分析,正向污染防控环节主要包括选材、生产、运输、发射、飞行和着陆6个方面。

选材环节主要包括材料抗菌防霉性能和兼容灭菌方法的选择。材料抗菌防霉性能是指航天器采用的材料不能或不易携带有机物或其他污染物,材料本身不能为微生物等提供滋生的营养物质,应在航天器选材阶段对材料的抗菌和防霉性能进行全面测试,筛选优质材料。兼容灭菌方法是指选用的不同材料可采用同一种灭菌方法,这样在航天器总装完成后可进行统一的灭菌处理,使正向污染的预防最为有效且最为经济[6]。

无法找到适合同一种灭菌方法的航天器材料时,就要对生产环节进行控制。生产环节是引入污染物最多的环节,单机设备的研制、航天器的总装测试、地面运输等环节均面临着较多的污染源。污染源主要分为操作人员的污染、厂房环境的污染、工具及产品的污染。生产环节的控制涉及面较广,不仅包括航天器本身及产品的污染源控制,还涉及到人员卫生的管控,整体实施难度较大。

运输环节是指从航天器出厂,经过运输,直到进入发射基地厂房前的过程。在这个过程中,航天器脱离了大厅洁净环境,较容易受到外界污染。航天器在运输前须装入包装箱内,而包装箱存在2个方面的污染隐患:①在航天器装箱之前,包装箱内的气体和表面可能存在较多污染物;②包装箱的密封设计不到位,在运输过程中引入新的外界污染源。在航天器装箱时,会存在吊装工具污染航天器外表面的风险。在运输到达目的场所后,在航天器卸车过程中,可能会将附着在包装箱外表面的污染物引入航天器舱体表面或内部。

发射环节主要在2个过程引入污染:①航天器在发射基地厂房内的拆卸、再装配、测试等,这与生产环节污染风险类似;②在发射塔架上临发射前,航天器打开舱门,会引入3类污染源,即进舱航天员、试验载荷和舱外空气。航天员本身携带微生物,且不可能完全消除,因此,航天员进舱前须进行皮肤表面卫生清洁,并符合生物安全检疫标准。试验载荷在装载前应进行消毒灭菌处理。航天器在发射塔架须打开舱门时,应采取措施保证外界的空气不会污染舱内洁净空气。

飞行环节是指航天器发射升空后,在到达目标星球前,有可能与非目标星球碰撞带来污染。一般,在设计之初可通过现行轨道的碰撞概率计算,将意外碰撞概率降到最低。

着陆环节是指航天器着陆到目标星球后的环节。在无人探测器着陆后,航天器或取样器表面与地外星球接触,导致地外污染。在有人探测活动中,航天员出舱时可能把带有地球生命的物质带到地外星球。针对无人探测,在选材和地面研制环节应尽可能将污染程度降到最小。有人探测方面,要考虑出舱可能带出的生命物质,应对气闸舱的气体、航天服等进行消毒灭菌处理,并对废弃物等进行严格管理。

3.2 逆向污染防控环节分析

逆向污染是由从目标星球返回的航天器和样品引入。探测过程中,样品采集保存环节有可能引入地外星球的物质。在探测任务完成后,航天器返回地球会经历起飞、返回飞行、着陆几个阶段,其中在着陆环节中存在与地球发生意外碰撞的可能,导致返回样品的扩散污染。着陆后,样品的运输、地面研究与销毁环节均可能产生逆向污染。通过以上分析可知,逆向污染要防控的环节主要包括样品采集保存、返回着陆、样品运输、样品研究、样品销毁。

样品采集保存环节是指样品在采集过程中,星球上可能存在的生命形式污染到取样器或航天服。样品进行密封处理后返回地面,而取样器或航天服表面可能留有地外物质,这就要充分考虑取样器或航天服在返回前的灭菌处理。

返回着陆环节是指在返回过程中航天器有可能与地球发生意外碰撞,从而带来碰撞污染。因此,在设计之初应通过现行轨道的碰撞概率计算,将意外碰撞概率降到最小。

样品运输环节是指返回的样品在从航天器取出,再运送到实验室研究的整个过程。在这个环节,样品须经过严格密封处理,绝对不能在运输过程中出现泄漏。

在样品研究环节中,由于样品生物风险的不可预测性,研究环境应设为生物安全最高等级[7],严格防止研究环境与地球自然环境的任何物质交换,确保在样品生物风险不明确的情况下,将影响范围缩到最小。

样品销毁环节是指在样品研究后,应进行特殊处理销毁,且销毁后的物质应继续密封保存[8]。

4 我国开展行星保护的建议

基于上述行星保护的类别及环节分析,在充分借鉴国外经验的基础上,根据国内行星保护的研究情况,提出我国行星保护规范和策略方面的一些建议,可为我国深空探测任务中实施行星保护提供参考。

4.1 正向污染防控建议

正向污染防控是开展行星保护的第一步,在目前尚未发现地外星球生命的情况下,正向污染防控显得更加重要。根据行星保护的正向污染环节分析,提出以下建议。

(1)探索适用范围更广的航天器灭菌方法。航天器正向污染防护中,比较经济的控制为总装后的统一的灭菌方式,因此,在项目开始阶段就应选好适用于航天器整个系统的灭菌方法,系统的所有设备都必须能采用这种灭菌方法,从而在完成总装后进行一次性的灭菌处理。NASA的行星保护计划中常用的灭菌方法是干热杀菌法,这种方法曾用于20世纪70年代海盗号(Viking)火星探测器的灭菌处理。进行清洁后,海盗号着陆器在一个干热灭菌箱中进行了115℃、40h的处理。干热灭菌法简单有效,并一直作为非常实用的技术手段对多类航天零部件进行灭菌处理。现代航天器的许多电子元件和感应器,虽然在性能上得到了很大的提高,但仍会受到干热灭菌处理的影响,因此NASA正在积极寻找可替代的灭菌方法,并正在研究过氧化氢灭菌系统,期望其能获得批准、成为替代干热灭菌的有效方法。可见,寻找适用范围更广的航天器灭菌方法,是目前行星保护实施的关键技术之一。

(2)建立航天材料性能数据库。其目的包括2个方面:①要找到对设备和材料都适用的灭菌方法,这样可以避免在项目初期花费大量的时间用于评估测试,而且在航天器总装完成后,可以降低寻找统一的灭菌方法的难度。针对不同组合的材料,建立特异的灭菌方案[9]。此方案可包括生物净化和有机污染控制等。②通过建立数据库,积累材料抗菌和防霉性能数据。从设计选材方面,尽量选择抗菌和防霉性能较优的材料,增强航天器对微生物污染的预防能力。

(3)采取航天器无菌总装程序。在统一的灭菌方法无法实现的情况下,须在生产和发射环节的总装测试中采取无菌环境总装。无菌总装过程对操作者、产品及操作环境有许多严格的要求。首先,零部件应采用特定方法进行生物清除或者灭菌处理,处理后的零部件在总装前应进行无菌保存,在使用时则须在无菌环境中打开包装,参与总装的人员也应严格控制自身的带菌量,可通过穿戴无菌工作服和佩戴无菌手套等实现。不过,这些产品的外表面在操作过程中仍会被污染,为了确保微生物载荷量处于规定的范围内,必须对航天器产品进行定期的微生物学评估。例如,产品的微生物载荷量超标,在总装期间就必须进行表面生物净化处理,并保持跟踪监测,最终评估结果必须满足相关文件的规定和要求[10]。

(4)运输环节的程序控制与包装设计。首先,包装箱须进行密封设计,能维持箱内气体正压,防止外界气体进入箱内。在舱体装箱转运前,须先将包装箱进行内表面消毒擦拭,装箱操作应在高洁净度的总装测试大厅里进行,以保证箱内气体的洁净度。到达发射场后,在打开包装箱前,应在相对洁净的环境对包装箱外表面进行吹气清除;然后将包装箱转运至高洁净度的发射场总装测试大厅,打开后取出舱体。在运输完成后,对舱体表面进行监测,应保证其满足微生物要求。

(5)降低航天器发生碰撞的可能性。对所有可能与地外星球发生轨道交叉的航天器,进行飞行轨道分析,以评估与地外星球发生碰撞的概率,尽量通过轨道设计将碰撞概率降到最小。对于预计会降落或碰撞到目标星球上的航天器,则必须进行表面和深度去污处理,或者对航天器进行灭菌处理。

(6)地外星球接触过程中的污染控制。在发射前,取样器和着陆器表面须经过无菌处理,其外层应套有生物保护罩。在发射后,生物保护罩与取样器和着陆器分离,确保两者在着陆前的洁净。在取样完成、返回前,应尽可能保证取样器和着陆器与地外星球接触表面的密封处理。另外,应将舱外航天服的污染程度降到最低,舱外航天服的无菌处理可在地面发射前完成。使用过的航天服,须用强效消毒湿巾进行全面擦拭,并将其放入密封袋中保存,擦拭完的垃圾用品应放入密封袋中存放。在未对探测星球的生物及生存环境进行全面了解的情况下,应严格限制将航天员生活垃圾抛在星球表面,防止出现对星球的无意污染。

4.2 逆向污染防控建议

在样品返回任务中,保护地球环境是极为重要的一项要求,因为它直接与地球的生物圈安全相关。关于逆向污染防控的建议体现在以下几个方面。

(1)限制返回器发生撞击的可能性。应通过计算分析,降低返回器与地外星球出现意外碰撞的可能性,防止样品的无限制扩散。

(2)样品和航天员返回时的处理。为了避免地外星球的物质释放到地球生物圈,返回样品必须密封处理,并在返回器进入返回地球的轨道之前完成。在飞行期间,应检查是否密封,同时还要考虑容器的密封设计(比如使用密封圈、密封操作等)。在有人探测任务中,可通过人工实现样品的密封操作;而在无人探测任务中,要自动完成样品的密封及密封效果检测,实施难度较大,因此是返回过程中的关键技术之一。在返回前,航天员应进行自身表面的微生物检测,在表面症状无异常表现和检测无特殊类别微生物时,才能返回。如发现异常,须及时报告,由地面专家进行指导处理。

(3)在隔离间进行样品分析。样品的分析必须在生物安全4级实验室的隔离间中进行。4级实验室是防护级别最高的生物实验室,来自地外星球的所有物质在被证实无害之前,都必须按极度危险病原体对待,尤其是在进行生命探测和生物危害检测的任务中,所有的实验和测试过程都必须在隔离间进行。

(4)外来生命物质的灭菌处理。对外来生命物质的灭菌方法,必须经过验证后才能使用。目前尚未发现来自地外星球具有生命活性的生物,因此无法对灭菌处理的可行性作出明确说明。

4.3 策略的实施建议

我国目前在行星保护方面开展了初期的探索性工作。现从策略层面提出几点实施建议,为后续行星保护的规划实施及政策制定提供一定的参考。

(1)航天器研制方可根据实际情况,摸索目前航天器生物载荷污染程度,分析现有航天器污染来源,然后提出具体的行星保护工程实施要求,制定相应的航天器行星保护实施技术流程。

(2)航天器研制方可根据行星保护要求的实际执行情况及效果,评估航天器研制过程中行星保护要求的合理性及所采取措施的有效性,并结合国外行星保护技术规范体系,提出我国行星保护任务在航天器研制过程中的技术规范。

(3)航天器研制方可开展科普宣传活动,定期组织召开技术研讨会议,切实增强工程实施方的行星保护意识,促进行星保护技术的发展,同时提升社会对保护太空环境的关注度。

(4)政策制定及任务规划部门可参考行星保护技术规范,明确我国行星保护的机构组成、审批程序及管理流程等,从法律法规层面对行星保护的实施给予一定的约束及指导。

(

)

[1]The COSPAR Workshop.COSPAR planetary protection policy[R].Houston,Texas:World Space Council,2011

[2]Responsible Office:Science Mission Directorate.Biological contamination control for outbound and inbound planetary spacecraft,NPD 8020.7G[R].Washington D.C.:NASA,2008

[3]Rummel J,Ehrenfreund P,Peter N.COSPAR workshop on planetary protection for outer planet satellites and small solar system bodies[R].Paris:COSPAR,2009

[4]Mahulena Hofmann,Petra Rettberg,Mark Williamson.Protecting the environment of celestial bodies:the need for policy and guidelines[M].Paris:International Academy of Astronautics,2010

[5]John D,Rummel J,Pierson D L.Microbial contamination of spacecraft[J].Gravitational and Space Biology Bulletin,2001,14(2):1-6

[6]Andre Debus.Planetary protection:elements for cost minimization[J].Acta Astronautica,2006:1093-1100.DOI:10.1016/j.actaastro.2005.07.049

[7]Responsible Office:Science Mission Directorate.Planetary protection provisions for robotic extraterrestrial missions,NPR8020.12B[R].Washington D.C.:NASA,2000

[8]Rummel J D.A draft test protocol for detecting possible biohazards in Martian samples returned to earth[R].Washington D.C.:NASA,2002

[9]Margaret S,Race A,Gerhard Kminek B,et al.Planetary protection and humans on Mars:NASA/ESA workshop result[J].Advances in Space Research,2008:1128-1138.DOI:10.1016/j.asr.2008.03.003

[10]Rummel J D.Planetary exploration in the time of astrobiology:protecting against biological contamination[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2001,98(5):2128-2131

(编辑:夏光)

Prevention and Control Links Analysis and Implementation Suggestions of Planetary Protection

ZHANG Lantao1YANG Hong1YIN Hong2WEI Chuanfeng1WEN Bo3

(1Institute of Manned Space System Engineering,China Academy of Space Technology,Beijing 100094,China)

(2Shenzhou Space Biology Science &Technology Co.,Ltd,Beijing 100190,China)

(3Beijing Institute of Spacecraft System Engineering,Beijing 100094,China)

Planetary protection means avoiding cross contamination between the earth and other planets by using the prevention and control method,which is significantly important for the biological safety of the earth and the exploration of the origin of life.In this paper,specific meaning of the planetary protection concept is determined,which includes preventing the planets from the contaminations of the earth(forward contamination)and avoiding the substance from the planets contaminating the earth(backward contamination).Then,the divided categories of planetary protection are analyzed according to the different tasks.Based on the survey data,the characteristics and links of biological contamination are emphatically discussed during the process of planetary protection,e.g.the forward contamination links:material selection,manufacturing,transporting,launching,flying,and the back contamination links:sampling,returning,researching and destroying.At last,some implementing suggestions are proposed from the perspectives of forward con-tamination,backward contamination and strategy such as exploring sterilization method,building material database,aseptic assembling during the forward contamination links,and the sealing,storing,separating,destroying of the returned samples.

planetary protection;biological safety of the earth;origin of life;biological contamination

V11

A

10.3969/j.issn.1673-8748.2016.05.017

2016-04-08;

2016-07-13

国家重大科技专项工程

张兰涛,男,工程师,从事载人航天器微生物控制总体设计工作。Email:zlt840208@163.com。