一个独生小孩的奇遇

翁佳姸

这是一个小孩的一天,也是所有中国小孩的一天

80后动画师郭婧决定画出一个独生小孩的一天,随后,这个故事和故事中的小女孩一起,经历了一场奇遇

画完一个中国小孩的一天,动画设计师郭婧用了一年半的时间。

作为家中唯一的孩子,她被留在家中,坐在比她还高的写字台前,望着外面咕咕冒烟的烟囱高炉,等爸爸妈妈回家。她决定去姥姥家,却在中途迷路被抛在森林中,她遇到了带她走出森林的麋鹿,遇到了住在云层里的海豹,遇到了将他们吞进肚子的鲸鱼……最终,找到了回家的路。

“别人会如何看待这个幼稚的故事?”郭婧有点焦虑。

但是,奇遇开始了,就像郭婧笔下因为走失而经历了一番奇遇的小女孩一样。

2015年12月1日,这个没有任何一个字的故事被冠以“The Only Child”(一个小孩)在美国出版,同年底,这个故事获得2015年《纽约时报》“十佳儿童绘本”奖——自1952年起,《纽约时报》每年都会从在美国发行的儿童绘本中选出十本,作为绘本图书唯一的年度大 奖。

2016年9月,这个中国小孩的故事在中国出版,取名为《独生小孩》。著名童书出版人,儿童教育作家三川玲说:“这是一个小孩的一天,也是所有中国小孩的一天。”

走失

“我有好多话想说。”但在动笔画《独生小孩》之前,郭婧一直不知道这些话该如何说 起。

十年前,擅长用铅笔画卡通的郭婧收到了天津美术学院的录取通知书。她想报油画专业,但家人说“成为画家,整个家庭都要冒险”,于是改学雕塑,“方便转行”。

她在“雕塑方面不大灵光”,做出的作品老不合要求,“总算熬到毕业”。毕业作品她想给作家三毛塑像,因为颓废自由。老师不准,不得不换成“健康向上”的张爱玲,眼光炯炯昂首挺胸。

大学毕业,在父母安排下,郭婧进入塘沽的一家建筑公司。整天端着茶杯,对着工程图纸,那些方方正正、缀满数据的复杂平面图。“那是一下子就能看到的老年状态”,几个月后,她辞职去了北京。

去北京的火车上,她有种突如其来的自由感,“人就像飞起来一样”。她给一家网游公司做设计,画比例夸张的武侠人物和道具。尽管内容不怎么有趣,但总算能画画了,“那时候觉得只要和画画有关、能养活自己就行”。三年里,没法停止焦虑,“不知道以后要干什么”、“不知道还能不能画想画的东西了”。她想“再看看有没有别的出路”,于是辞职去新加坡做动画。

公司参与欧美和日本的动画项目,为了让投资人满意,“流行”比“原创”更受追捧。她觉得不行,想画原创,结果分到的任务越来越少。自己是要画正经东西的,她想,那可绝不是书店里常见的那种封面好看、翻开却是另外一番惨象的骗人货色,她想画“一本从封面到封底都是艺术品”的书。

她看到了澳洲华裔画家陈志勇(Shaun Tan)的《抵岸》,铅笔素描,128页没有一个字,讲移民故事。男人拿起桌上的全家福细细打量,用报纸包好塞进箱子;异国街上,父亲从礼帽里变出一只纸鹤递给孩子,画面像电影分镜,翻完,像看了一部跌宕伤感的大片,她突然意识到,原来还能这样画。她想,要是自己的画“只要有一个人看完掉下一颗眼泪”,就够了。

完成日本动画《翡翠森林狼与羊》TV版角色的设计,看着虚虚实实的线条变成一个个能说会笑的生命,郭婧发现,她还从没按自己的意愿创造过一个人物。

在新加坡工作期间,她常常想起六七岁时的一次走失。她一个人坐上去姥姥家的25路电车,睡着了,过了站。醒来时,车厢里空无一人,她跑下车,朝反方向“一边哭一边走,身上背着暑假作业本和呼啦圈”,无头苍蝇一样寻找通向姥姥家的岔道口。

她觉得自己还在寻找那个正确的岔道口。这段故事在心里盘旋多日,她想把它画下 来。

2012年年底,郭婧辞掉了新加坡的工作,大包小包回太原,敲开了双塔西街父母家的门。面对门后惊愕的父亲,她说:“我要画自己的故事。”

寻找

淡咖色画纸上,郭婧用四种颜色的铅笔画下了第一格,一台指向7点05分的老式座钟。想象里,老式座钟当当当打了七下,一个胖乎乎的小女孩打着哈欠起床,啪嗒啪嗒走进客厅,发现妈妈正要出门上班,心里快乐的气球被戳破了。

这是童年时的郭婧。

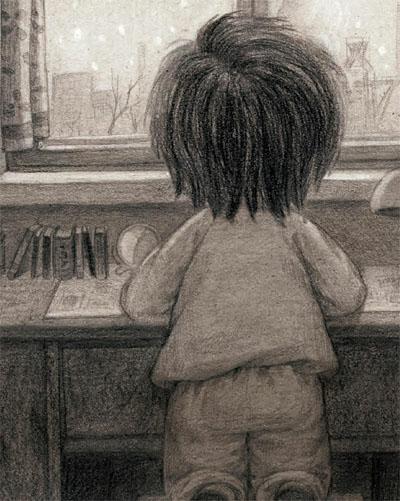

像大多数80后一样,她也是独生子女。她还记得自己拽着妈妈的自行车后座,阻止她去医院上班,未遂。钥匙在锁眼里发出冷酷的哒哒声,她跪在窗前的凳子上,望着窗外烟囱高炉冒出团团白烟。旁边的电视机心不在焉放着新闻,“变‘雪花了也会开着”,不好看不要紧,只要能“发出点滋啦滋啦的声音”。

雪天,太原烟囱高炉的丛林里,木制窗格的老楼墙上涂着巨大的“拆”字,老式电车的电线在城市上空形成一张纠结的网。曾经走丢的小树林附近,远处钢铁厂咕咕冒白烟。为了画得逼真,郭婧在街头拍了不少照片,甚至住到了树林附近的亲戚家。

“妈妈老说,我小时候拿化妆品把自己折腾成丑八怪,在脸上瞎画一气。”画里的小女孩一个人对着镜子涂脂抹粉,偷穿妈妈的裙子和高跟鞋。一个人骑自行车,一个人玩玩具,一个人坐着发呆。

四年级,她被送到特长班学画。她的画色彩线条都不守规矩,“不像女孩子画的”,老师不仅没有矫正她,还鼓励她想怎么画就怎么画。布置作业,别人画五张,她画十几张,“第一次没有反抗做作业,不觉得是在做作业,好开心。”有次,父母禁止她看电视,她很愤怒,在纸上狂涂,第一次发现画画能宣泄情 绪。

画里的小女孩也不愿一个人在家呆着,她要去姥姥家。她留了字条,挤上开往太原的25路电车,睡着了。醒来时车厢空了,她被抛在一片森林里,大哭。

她遇到一只麋鹿。麋鹿让她坐上自己的犄角,带她离开森林,踩着云朵爬到天上。郭婧的父亲很严厉,她跟父亲不太亲,“有点遗憾”,于是她让小女孩遇到麋鹿,麋鹿有一种神秘的力量感,“身上的毛比较粗犷,身体线条雄伟,令人想到父爱。”

进入云层,郭婧把画纸换成白色,因为世界“明朗”了。小女孩遇到住在云层里的海豹,一起被鲸鱼吞进肚子,接下来是两页全黑的纸。小女孩在鲸鱼肚子里发现一大堆漂浮空中的发光体,她抓了一个塞进包里。“这是真的。”在马尔代夫海边,郭婧看到一大堆冲到海边的蓝色发光体,“是一种微生物,像小星星一样”,她觉得很神奇。她把它们画进书里,象征“黑暗里很多宝贵的经历”。

突然,一道圆柱形光束在黑暗的心脏中挖出一条隧道。他们感到头顶一紧,被光束向上推,鲸鱼把他们喷上了天空。“这是我对命运的理解。有些经历把人吞进黑暗,又推向光明。”海豹被他妈妈接走,小女孩有点失落,“独生一代无论跟小伙伴玩得多好,最后都是妈妈喊你回家吃饭,要各回各家。”郭婧说。

日复一日,郭婧穿着睡衣从早8点画到晚上11点,不出门、不见人、不聚会,她要赶在情绪饱满的时候,把脑子里的画面“抓出来”。还在新加坡工作时,她试过每天早起两个小时画画,“真的做不到,必须得全身心做”。

有时很幸福,“不是每个人都有运气做自己想做的事”;有时很焦虑。画稿被投向国外各个出版社,但其中的大多数并不接受作者自荐。

整本书黑白素描,没有一个字,打了五六版草稿,画了112页,最后一笔画完,日历翻过一年半,没有收到出版社的消息。

转机

画完书,“完全不知道该怎么办”。郭婧很焦虑,甚至决定出版社不收,花钱也要出,算是给自己一个交代。

后来,在朋友帮助下,郭婧在一个经纪人网站认识了一个英国经纪人。通过她,画稿被送到了企鹅兰登书屋——全世界最大的出版集团。

2013年,郭婧收到一封来自企鹅兰登的邮件。美国编辑写道,看完很感动,特别喜欢梦幻的世界观以及女孩和鹿的感情,“打动了心里柔软的部分”,这本书将被出版。美国绘本市场相比国内成熟得多,读者们对绘本读物需求量大,书商也敢于推出新人作品。

对于父母出门上班,六七岁的小女孩独自在家玩耍,美国编辑有点疑虑,在美国,法律规定12岁以下的孩子不能被单独留在家里,必须有人监护。但从上世纪80年代起,中国实行独生子女政策,80、90年代出生的孩子,大多是家中唯一的孩子,被一个人留在家里的童年是那代人集体的记忆。为了帮助美国读者理解,编辑在书前特别附上对独生子女政策的说明,和郭婧讨论后,给这本书取名叫“The Only Child”(一个小孩)。

书中小女孩被鲸鱼吞进肚子后的两页全黑画面也曾被美国编辑删除,郭婧发邮件解释,这是掉进鲸鱼肚子里突如其来的漆黑,想表达“非常窒息的黑暗”。两页黑色被留了下来,德国《书页》杂志评论特意提到这两页:“有一张图片画的是鲸鱼肚子里的情形,漆黑一片,生动逼真。”

最后十页,故事回到浅咖色的上世纪80年代中国。麋鹿送小女孩回家,在雪地里告别。女孩和麋鹿对视,麋鹿目送女孩走远,消失成一个模糊的点,还转过头来挥手,“控制不住了,得先停会儿,哭完了再画”。最后一页,女孩打开包,鲸鱼肚子里捡来的星星仍然在,里面映出一只鹿的影子。

美国编辑建议她把结局改得更温暖一点。女孩在麋鹿的护送下回到家,她睡着了,手里捏着一个鹿形玩具。而窗外树林的枝桠里,隐约叉出一对鹿角的形状,麋鹿没有离开,在窗外悄悄守护女孩。

这本书选在2015年12月1日圣诞季上市。封面是小女孩和麋鹿相互依偎的温馨画面,推荐词是“圣诞节的好读物,一个像爱丽丝梦游仙境一样的故事”。出版前,还被送到《纽约时报》参加评选。

很快,这本绘本在美国卖到断货,在其他没有独生子女政策的地方,出版了10个语种版本,没有孤独童年体验的外国读者,在Goodreads网站给这本书打了4.37的高分,写下大段读后感。

他们的注意力被小女孩的幻境奇遇吸引。读者劳拉·哈里森说这是她读过的最特别的儿童绘本,“在幻境部分有很深触动,细腻得几乎能触摸到麋鹿的毛发。”大卫·沙夫曼觉得同样是无字黑白素描,和陈志勇的《抵岸》相比,小女孩和鹿的相遇分别更“温馨伤感”。而陈志勇则通过出版社表达自己对这本书的喜爱:“只有我们经历过孤单、痛苦,才能真正意识到家和爱的意义。”

共鸣

2015年12月的一天早晨,郭婧躺在床上翻邮件,发现自己的书被选入《纽约时报》“年度十佳儿童绘本”。邮件里附着获奖理由,评审萨曼莎·亨特(Samantha Hunt)说:“丰富的画面背后,是中国独生子女政策下孤独童年的暗流。”

在《纽约时报》发布“年度十佳”时,中信出版社的绘本编辑池旭正在从中寻找合适的绘本选题。看到郭婧的作品时,她觉得这本书画的是自己。

“小女孩就是我。”池旭是80后独生子女,也有一个“一个人在家看着窗外,等爸爸妈妈回来”的童年。郭婧的画里,从老式座钟、脖子上的钥匙,到一个人看电视、给自己化妆,每一样都眼熟得不行。

池旭很喜欢这个故事。跟之前出版的绘本比,《独生小孩》更有大片感。淡咖色的上世纪80年代中国现实得好像可以用手摸到。她拿这本书给社里的80后同事传阅,大家都对那幅小孩跪坐在窗前,一个人望着窗外的图片印象深刻,说看到这张图,就想起自己的童年。“第一次有一位80后画家以自己的经历,讲述独生子女的故事。”2016年,经过三轮竞标,中信出版社买下了这本绘本的版权。

池旭跟郭婧商量,换掉了美版的温馨封面,换上那张孤零零在家的小孩。因为“熟悉的窗户,孤独的背影,一下子能联想到这一代人”,书名翻译为“独生小孩”。

一本没有一个字的黑白素描绘本,会被中国读者接受吗?池旭有点担心。结果,这本书在豆瓣上评分8.7分。“这不就是我吗”出现最多,将近30%的评论提到,这本书让自己想到一个人的童年。

一名同在中国北方工业城市长大的80后男孩说自己“看到封面,就被吸引了”。画中小女孩家里的写字台,上面摆设的笔筒字典,窗前悬挂的碎花窗帘,窗外烟囱高炉里的白烟,“让我想起儿时住的老房子,如出一辙”。《独生小孩》出版后,池旭遇到不少80后家长,拿着书跟自己的孩子讲,“妈妈小时候是这样子的。”

国内读者的反应令郭婧稍感意外。“画的时候没有想突出独生子女小时候的孤单。因为小时候都是这个样子的,对于我们独生子女,真的是常态呀。”她只是想画一个温馨的故事,只不过主角是个独生子女,像所有孩子一样,会孤独,会迷路,孤独了找朋友,迷路了想回家。

跟一年前相比,池旭对这本书的理解也在变化。她不再觉得这是一本讲“80后孤独童年需要陪伴”的书,她觉得这本书是在讲成长,关于一个小女孩如何勇敢走出家,闯进外面的世界。这中间,她遇到来了又走的朋友,也有一直陪伴身边的伙伴,而孤独是成长的催化剂。

“我想说的是,每个人的出走和回归都是螺旋式上升的过程。” 在《独生小孩》的前言,郭婧写道:“长大之后,我们同样会迷失,但是只要努力寻找,就会找到回家的路。”

当全世界孩子读这个孤独小女孩的故事时,二三十年后的小女孩在新加坡东部画第二本书。窗外是建筑工地,有时断时续的叮咣声。银行卡里不时增加的版税储蓄,把她从商业画中解放出来,这一次,她要画一个孩子和动物的故事。

在北京,一名小学生问郭婧:“这只鹿是真的假的呀?这个故事是真的还是你编的啊?”郭婧说:“过二三十年,你也许会发现这是真实存在的。”小学生“嗷”地感叹道:“要等这么久啊。”