原发性中枢神经系统淋巴瘤的18F-FDG PET/CT影像学特征及诊断价值

胡十齐,封元清,廖曼甜

(湖南省湘潭市中心医院,湖南 湘潭 411100)

原发性中枢神经系统淋巴瘤的18F-FDG PET/CT影像学特征及诊断价值

胡十齐,封元清,廖曼甜

(湖南省湘潭市中心医院,湖南 湘潭 411100)

目的:探讨原发性中枢神经系统淋巴瘤的18F-FDG PET/CT影像学特征及诊断价值。方法:统计分析我院2010年8月至2015年8月收治的32例原发性中枢神经系统淋巴瘤患者的临床资料。结果:研究组患者的病变单发比例高于对照1组、对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05),平均病变数目多于对照1组、对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05);研究组患者的64个病灶PET/CT表现均具有较高的放射性摄取,呈结节状32个,呈团块状8个,呈束带状24个,分别占总数的50.0%、12.5%、37.5%。病灶灶周显著水肿8个,仅占总数的12.5%;研究组患者的SUVmax高于对照两组,差异具有统计学意义(P<0.05),但和对照1组患者的SUVmax之间的差异无统计学意义(P>0.05)。结论:原发性中枢神经系统淋巴瘤的18F-FDG PET/CT具有一定的影像学特征及较高的诊断价值。

原发性中枢神经系统淋巴瘤; 18F-FDG PET/CT; 影像学特征

本文对我院2010年8月至2015年8月收治的32例原发性中枢神经系统淋巴瘤患者的临床资料进行了统计分析,探讨了原发性中枢神经系统淋巴瘤的18FFDG PET/CT影像学特征及诊断价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:随机选取我院2010年8月至2015年8月收治的32例原发性中枢神经系统淋巴瘤患者,所有患者均经病理学证实为原发性中枢神经系统淋巴瘤,均接受18F-FDG PET/CT全身现象检查,检查前均没有接受任何治疗,均有呕吐、癫痫等主要临床症状,均知情同意;将有糖尿病、人免疫缺陷病毒感染史、原发恶性肿瘤病史等患者排除在外。其中男性患者16例,女性患者16例,年龄53~75岁,平均年龄为(64.3±10.2)岁。将这些患者作为研究组,另选取同期接受18F-FDG PET/CT全身现象检查的38例胶质瘤患者和28例脑转移瘤患者分别作为对照1组和对照2组,对照1组中男性患者16例,女性患者22例,年龄53~77岁,平均年龄为(65.3±10.4)岁。对照2组中男性患者17例,女性患者11例,年龄47~88岁,平均年龄为(67.5±10.2)岁。三组患者一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法:应用PET/CT仪器(德国Siemens Biograph 16HR),用本科回旋加速器对18F-FDG进行制备,放化纯度在95%以上。督促患者进行至少6h的空腹,将空腹血糖控制在7.8mmoL/L以内,依据体质量给予患者静脉注射4.44~5.55MBq/kg18F-FDG,注射后督促患者卧床进行50~70min的休息,排尿后对其进行PET/CT全身显像。给予患者静脉注射18F-FDG前5min、后20min分别让患者口服300mL泛影葡胺,其质量分数为1.5%,检查前再让患者口服300mL的泛影葡胺,以完全充盈胃。从颅顶到股骨近端均应该得到有效扫描。首先进行CT扫描,将电压、电流分别设定为120kV、180mA,采集速率为每个圆周0.4s,层厚为3.75mm。应用三维采集模式采集PET,将6~8个床位选取出来,胸腹部、脑部每个床位分别 2min、5min。完成采集后有效校正PET图像衰减,校正过程中严格依据CT数据,计算机软件自动重建并融合图像。

1.3 图像分析:由2名具有丰富经验的PET/CT诊断医师分别判读显像结果,对18F-FDG异常浓聚部位进行目测,应用感兴趣区(ROI)技术对病灶大小进行测量,同时对最大标准摄取值(SUVmax)进行半定量。工作站用计算机软件对SUVmax进行测定,测定过程中严格依据患者的体质量、注射时间等,计算方法为局部感兴趣区平均放射性活度(MBq/g)与注入放射性活度(MBq)和体质量(g)的比值的百分比,将局部感兴趣区SUV的最大值取出来作为SUVmax[1]。

1.4 统计学分析:采用软件SPSS20.0对所有数据进行统计分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,多组间比较采用方差分析,两两比较采用LSD-t检验;技术资料以构成比表示,组间比较采用χ2检验。以P <0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 三组患者的病变数目、分布及大小比较:研究组患者的病变单发比例高于对照1组、对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05),平均病变数目多于对照1组、对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05),但对照1组、对照2组患者的病变单发比例及平均病变数目之间的差异均无统计学意义(P>0.05);三组患者的大小之间的差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 三组患者的病变数目分布及大小比较

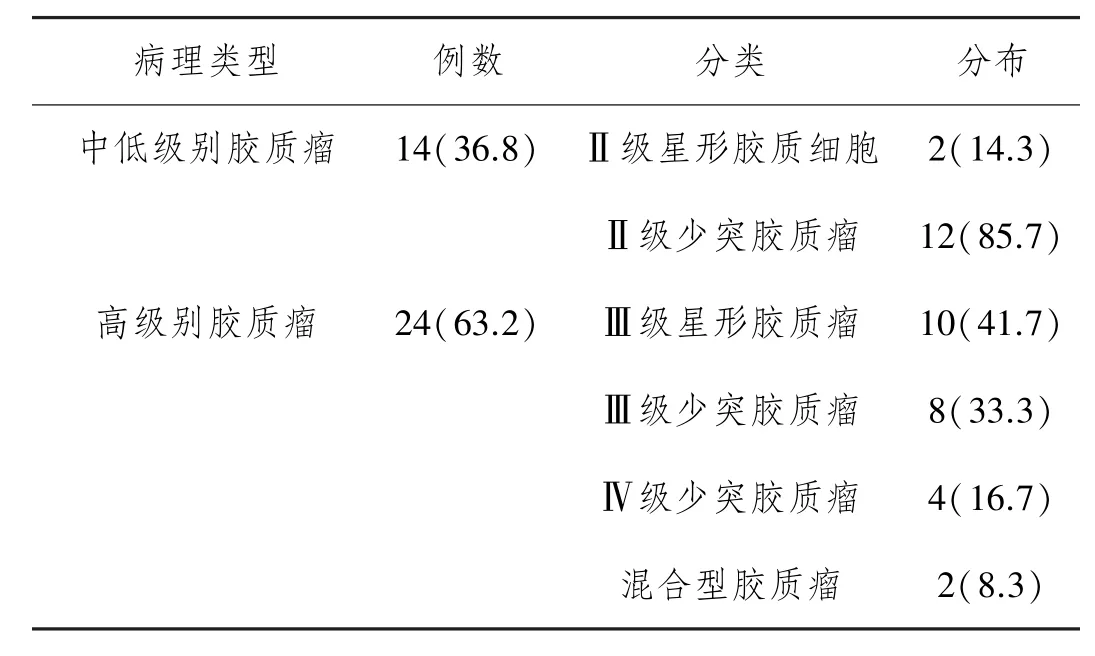

2.2 对照1组38例患者的病理类型分布情况分析:对照1组38例患者中,中低级别胶质瘤14例,高级别胶质瘤24例,分别占总数的36.8%、63.2%,其中中低级别胶质瘤中主要为Ⅱ级少突胶质瘤,占85.7%;高级别胶质瘤中主要为Ⅲ级星形胶质瘤、Ⅲ级少突胶质瘤,分别占41.7%、33.3%,见表2。

表2 对照1组38例患者的疾病类型分布情况分析n(%)

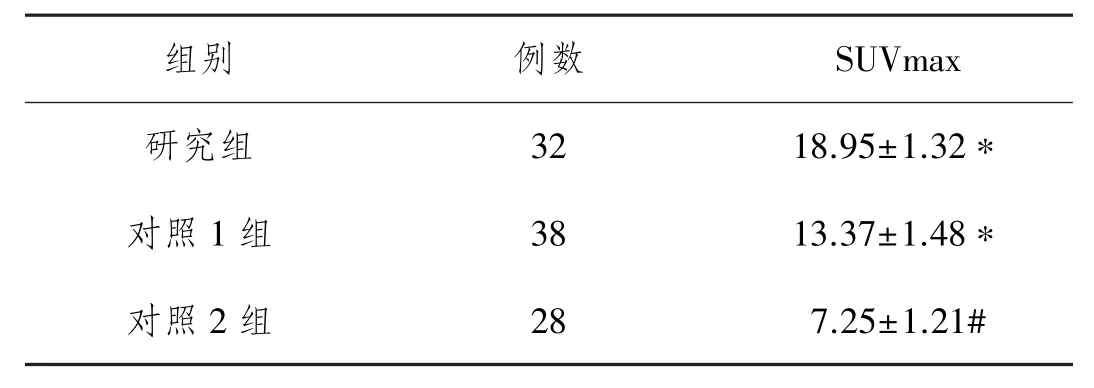

表3 三组患者的SUVmax比较(±s)

表3 三组患者的SUVmax比较(±s)

注:与对照1组比较,#P<0.05;与对照2组比较,∗P<0.05

组别 例数 SUVmax研究组 32 18.95±1.32∗对照1组 38 13.37±1.48∗对照2组 28 7.25±1.21#

2.3 三组患者的18F-FDG PET/CT表现分析:研究组患者的64个病灶PET/CT表现均具有较高的放射性摄取,呈结节状32个,呈团块状8个,呈束带状24个,分别占总数的50.0%、12.5%、37.5%。缺乏清晰的边界,均没有坏死、钙化等存在于病灶内,病灶灶周显著水肿8个,仅占总数的12.5%;对照1组患者的PET/ CT表现由病理类型决定,中低级别胶质瘤中Ⅱ级星形胶质细胞具有轻度较高的放射性摄取,Ⅱ级少突胶质瘤缺乏较高的放射性摄取,高级别胶质瘤均具有一定程度较高的放射性摄取,同时病灶内缺乏均匀的分布,具有多样的形态,有钙化、囊变等存在于病灶内,灶周具有显著的占位效应;对照2组患者的PET/CT表现为一定程度较高的放射性摄取,结节样、团块样是其主要形态,灶周水肿带显著。

2.4 三组患者的SUVmax比较:研究组、对照1组、对照2组患者的SUVmax逐渐降低,研究组患者的SUV-max高于对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05),但和对照1组患者的SUVmax之间的差异无统计学意义(P>0.05),而对照1组患者的SUVmax高于对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨 论

头部CT及MRI时临床诊断原发性中枢神经系统淋巴瘤过程中通常采用的影像学检查方法,但是其均具有一定的局限性[2]。近年来,临床在判定淋巴瘤的分析、评估及疗效及预后的过程中对18F-脱氧葡萄糖(18F-FDG)PET/CT进行了日益广泛的应用,其比CT 及MRI能同机融合功能现象和解剖定位[3]。淋巴瘤会向头颈部到盆腔中多个脏器及各个淋巴结浸润,如肝、脾等,但是却很少浸润中枢神经系统,发生这一现象的原因可能是没有淋巴组织存在于脑实质内。原发性中枢神经系统淋巴瘤属于一种结外非霍奇金淋巴瘤,在临床较为常见,现阶段,还很少有相关医学学者报道在诊断及鉴别诊断原发性中枢神经系统淋巴瘤及判断其预后过程中18F-FDG PET/CT的应用价值。本研究结果表明,研究组患者的病变单发比例高于对照1组、对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05),平均病变数目多于对照1组、对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05);研究组患者的64个病灶PET/CT表现均具有较高的放射性摄取,呈结节状32个,呈团块状8个,呈束带状24个,分别占总数的50.0%、12.5%、37.5%。病灶灶周显著水肿8个,仅占总数的12.5%;研究组患者的SUVmax高于对照2组,差异具有统计学意义(P<0.05),但和对照1组患者的SUVmax之间的差异无统计学意义(P>0.05),充分说明了原发性中枢神经系统淋巴瘤的18F-FDG PET/CT具有一定的影像学特征及较高的诊断价值,值得在临床推广。

[1]王继伟,郑红伟,祁佩红,等.原发性脑内淋巴瘤的影像学表现及病理对照[J].中国CT和MRI杂志,2013,11(4):8~11.

[2]李小优,冯继锋.原发性中枢神经系统淋巴瘤的诊断和治疗[J].国际肿瘤学杂志,2013,40(8):621~624.

[3]胡裕效,摇朱,卢光明.原发性中枢神经系统淋巴瘤的多模态医学影像学评估[J].实用癌症杂志,2013,28(2):199~202.

湖南省自然科学基金资助项目,(编号:2015JJ3067)

封元清

1006-6233(2016)10-1642-03

A【doi】10.3969/j.issn.1006-6233.2016.10.023