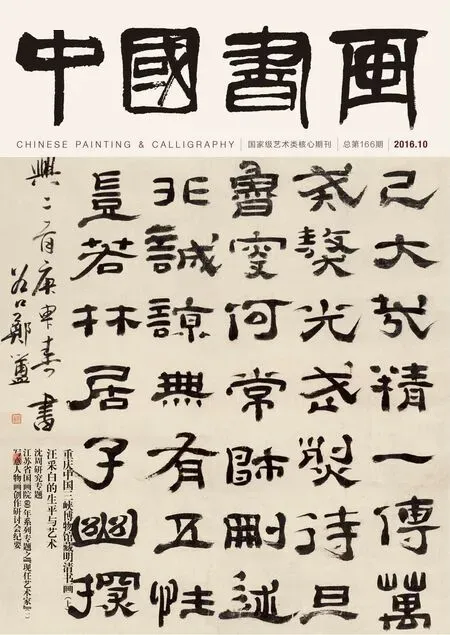

实景与真境—沈周《东庄图》册与吴门文人园林绘画研究方法论刍议

◇于洋

实景与真境—沈周《东庄图》册与吴门文人园林绘画研究方法论刍议

◇于洋

沈周《东庄图册》作为文人园林绘画的传世经典之作,一直为明清以来的文人画家所推重。本文以《东庄图册》作为切入点,本着对于文人园林题材山水画的朴素的研究兴趣,试从园林文化与山水画的审美功能,园林题材绘画(以明代吴门画派的园林绘画为重点)的画意、画理、画境及其研究方法,尤其对于山水画笔墨与园林景致的本体性关系等问题展开讨论。并以高居翰等著《不朽的林泉:中国古代园林绘画》对于张宏《止园图》的研究方法与审美判断为例,将沈周《东庄图册》与张宏《止园图》进行了表现方式与艺术水准的比较,继而对于吴门文人园林绘画的研究方法与价值观进行了阐析。

一、林泉之心:园林山水与沈周《东庄图》册的“景”与“境”

“林泉”一词出现在古代画论并被借指山水画的题材与境界,最早出现在北宋时期。正是在郭熙的《林泉高致》中,较早赋予“林泉”以文人理想的含义,并以此作为山水画的代名词。郭熙对于该词的解释是“林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝,今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼依约在耳,山光水色滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉,此世之所以贵夫画山之本意也”〔1〕。在他看来,“林泉”之要义在于画家的非功利之心和山水所召唤的精神性与愉悦性,故“以林泉之心临之则价高,以骄侈之目临之则价低”,强调直面自然与超越凡俗的情怀。

或者说,对于绘画之山水题材的本质性研究,始于郭熙对于山水画功能、技法与意境的明确阐发,提出山水画家应当着意创造一种自足的审美境界,使观者“如真在此山中”,产生可游、可居的心里幻觉,得到精神上的满足。同时,“境界”一词在山水画论中的首创,又使画中山水与山川“意态”之美难以剥离,所谓“春山淡冶如笑,夏山苍翠如滴,秋山明净如妆,冬山惨淡如睡”的譬喻,使山水的性情喻兴与“意态”美跃然而出,呈现出画家主体情感与自然景物的可贵交融,与“三远”说一起,阐明了中国山水画所特有的空间处理方式及其借此产生的意境美与章法美。

[明]沈周 东庄图册(之一) 28.6cm×33cm 纸本设色 南京博物院藏

不同于山水画的纸上造境,江南士夫文人以造园叠山的方式构建心中理想的栖居地,将理想的人格精神与审美意趣注入到日常起居的现实世界。文人园林作为传统文人、知识分子理想的一种寄托方式,以建筑的简朴疏朗与山水的清幽自然,呈现内心的雅趣,运用隐逸典故和象征手法丰富园林的文化内涵,以呈现“虽由人作,宛自天开”的境界。传统园林的空间经营也与文人山水画同出一辙,讲求深远而有层次,运用因借、障景、观景、对景、点景等手法处理布局〔2〕,秉持造园的“如画”原则。譬如计成所提出的“桃李成蹊;楼台入画”“顿开尘外想,拟入画中行”等,甚至直接主张叠山理水要“深意画图”,叠峭壁山应“藉以粉壁为纸,以石为绘也。理者相石皱纹,仿古人笔意”〔3〕。具体到园中山石景致的形状、材质、纹理,都要摹仿山水画的线条和皴法。事实上,结合吴门画派、“扬州八怪”等画家群体的园林题材绘画创作面貌与苏州、扬州等地文人园林的建筑特点,明代园林也具有重观赏而不重登临的特点,以水石花木等繁多的自然元素构筑疏朗的园林格局,强调“境仿赢壶,天然图画”的“入画”意趣。

对于园林题材山水画,如何表现“景”与“境”的关系问题,恰恰凸显了写意的核心观念。对于园林山水画的创作意匠与意境追求,“真境”有时恰恰与“实景”相异甚至相悖。这一点,在明代吴门地区文人园林山水画中体现得尤为深刻。现藏于南京博物院的沈周《东庄图册》全册画面二十一开,分别为振衣冈、麦山、耕息轩、朱樱径、竹田、果林、北港、稻畦、续古堂、知乐亭、全真馆、曲池、东城、桑州、艇子洴、鹤洞、拙修庵、菱豪、西溪、南港、折桂桥。画作的内容有着明确的现实真景的指向,而意境的营造则赋予了该作更富魅力的格趣。明清画家对于该作的评价甚高,亦或隐或显地点明了其写意性的特质。董其昌曾赞《东庄图》册曰:“观其出入宋元,如意自在,位置既奇绝,笔法复纵宕,虽李龙眠山庄图、鸿乙草堂图不多让也。”王文治则称“此石翁动心骇魂之作,荟萃唐宋元人菁华,而以搏象之全力赴之。” 顾鹤庆的评价更加直至要害:“此册蕴藉骀宕,全以韵胜,脱尽先生平时峭厉本色。”“如意自在”“全以韵胜” 恰好点明了“造境”在《东庄图》册中的重要意义。

[明]沈周 东庄图册(之二) 28.6cm×33cm 纸本设色 南京博物院藏

[明]沈周 东庄图册(之三) 28.6cm×33cm 纸本设色 南京博物院藏

作为一个庄园式的园林,“东庄”实为元末明初吴孟融在唐末五代“东墅”园的基础上所构建。据李东阳(1447—1516)《东庄记》,庄广六十亩,多水,四面八方皆可舟达。庄内有稻畦、桑园、果林、菜圃、麦丘、竹田,又有振衣台、鹤峒、折桂桥,有堂名“续古”有庵名“拙修”,有轩名“耕息”,有桃花池,池上有亭名“知乐”。吴孟融本有贤名,其子吴宽(1435—1504)状元及第后,来游者益多,且赋诗题咏,“东庄”之名益显。后吴宽从子吴奕又增建“看云”“临渚”二亭。嘉靖末年,“东庄”归徐廷裸参议所有,易名“志乐园”,世称“徐参议园”(魏嘉瓒著《苏州古典园林史》)。李东阳《东庄记》中描写的各景点名称基本与沈周所画《东庄图》册中的吻合,例如菱濠、西溪、稻畦、桑园(《东庄图》册为桑州)、果园(《东庄图》册为果林)、振衣台(《东庄图》册为振衣岗)、折桂桥、艇子滨、麦丘(《东庄图》册为麦山)、竹田、续古堂、拙修庵、耕息轩、知乐亭等;再者《东庄图》册是沈周应吴宽的请求,以东庄实景为依据,绘制完成后寄给远在京师做官的吴宽以慰思乡念家之情。据此,沈周应是依照东庄实景客观地描绘了东庄的田园景象,并在此基础上进行创造性的想象与发挥。

结合沈周《东庄诗》来解读其《东庄图》册,可以更为清晰地读懂其中隐含的文化内涵。沈周《东庄诗》云:“东庄水木有清辉,地静人闲与世违。瓜圃熟时供路渴,稻畦收后问邻饥。城头日出啼乌散,堂上春深乳燕飞。更羡贤郎今玉署,封恩早晚着朝衣。”开首一句中的“地静”与“人闲”,地静说明地处较偏僻而宁静,人闲则指在野之人,没有在朝为官;第二句又道出了东庄主人的为人处事态度,即处处与人为善,经常救济乡人邻里。山以仙名,园以人胜,山水画观念中的仁智之乐在园林题材绘画中依然有所显现。

事实上,沈周常邀友人相伴踏遍苏州及周边的山山水水,徜徉之余,以传神的笔触描绘成画以资留念或卧游,除了《东庄图》册,《虎丘图》册《西山纪游图》等都属于这类作品。在《东庄图册》“麦山”一帧中,沈周描绘了大片的麦田,茂密的禾苗生长的郁郁葱葱,似乎不久的将来,便可丰收,右下角跨过一条小河即是房舍,房舍旁杨柳依垂,并有杨树相伴,小河里停靠着一只小船—传达出一派宁静乡村的气息,沈周在这里的笔调气息是入世的、亲和的。

重新赏读和研究沈周及其他吴门画家的纪游题材山水画,可以看出,沈周在“师法古人”遵循传统程式典章的同时,也很注重“师造化”与“心源”的自由,注重笔墨与境界的关系。董其昌曾言“以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水绝不如画”,园林与绘画之间亦可如是观,最终的差别仍在于造园必落实在现实楼台与物件的营构,而画家则更为关注将自然在平面上予以表现的方法和语言。对于笔墨的强调,当然也与画之“南北宗”褒南贬北的价值观密切相关,借此,园林题材的山水画得以超越“观看”,而趋向于一种心象的感知,与园林实境一样获得身心体验的快适。

二、“园以图传”辨:从沈周的“东庄”到张宏的“止园”

关于绘画与园林的比较性研究,最为集中地体现于园林题材的绘画作品中,对于这一专题的研究,散见于近些年来国内的期刊论文与硕博士学位论文,却多停留于文化学、美学层面的形而上论述,而未能形成具体、深入、系统地梳理厘析。关于这一专题,2012年由三联书店出版的高居翰、黄晓、刘珊珊著《不朽的林泉:中国古代园林绘画》,以诸多第一手资料十分集中地进行了图文互证的汇集与讨论,在某种程度上将这一专题引向了深入。

专业领域与东西文化的跨越总是充满张力和令人着迷,但问题也常常出在价值标准的差异之中。美国中国美术史专家高居翰对自藏六幅的《止园图》册(全套册页分藏于德国柏林东方美术馆八幅、美国洛杉矶艺术博物馆六幅与高居翰景元斋私藏六幅)的个案研究,为园林山水画研究提供了另一个视角。于是,一个重要的问题便随之出现:《止园图》是不是一幅高水准的园林题材山水画作品?

对于艺术品价值的评判向来被认为是见仁见智的话题,但也正是价值判断本身最直接地体现着文化理解的深度和视角。事实上以笔者之见,如果同沈周《东庄图册》相比,这幅作品无论从作者的名声还是画面的笔墨、章法水准等看,都难以进入“佳作”之列。而高居翰先生本人对于山水画是否“入流”的判断一直保留着己见和反思,如他在该书开篇所说,“很多年后,我逐渐意识到,宋元时期的禅宗绘画以及其他时代的许多绘画都有类似的遭遇:它们被精英阶层的鉴赏家和收藏家按正统标准定义为平庸之作,认为这些绘画并不值得一个高雅文士欣赏和珍藏”。同时他还肯定了这种不被主流认同的水平与风格,认为那是一种挑战和冒险,“很多时候,一位优秀的艺术家可能会有意识地运用于正统标准差异很大的所谓‘粗恶’的风格和构图,以达到某些特定的目的和效果,这些效果是采用传统手法所无法获得的。选择这样做的时候,他们无疑是在冒险:既要在绘画方面进行实验探索,又要承受别人不无轻蔑的批评。”〔4〕在高居翰先生看来,该图作者张宏在“努力追求一种近乎视觉实证主义的实景再现”,而相对而言,同时代苏州地区从沈周开始的绘画大家们“多半只是在定型化的山水格式中,附加一些可以让观者验证实景的标志物罢了,景致间的距离往往被压缩或拉伸以顺应绘画风格的要求”,而张宏却“忠实于视觉所见,通过调整描绘方式,使绘画顺应该地特殊的景致”,因此“他的许多作品都可以视为画家第一手的观察心得,是视觉报告,而非传统的山水意象”,“创造出一套表现自然形象的新法则”,可以“予人一种超越时空的可信感”〔5〕,这样的评价也似乎显得过于轻松随意。

[明]沈周 东庄图册(之四) 28.6cm×33cm 纸本设色 南京博物院藏

[明]沈周 东庄图册(之五) 28.6cm×33cm 纸本设色 南京博物院藏

关于山水画的功能与价值判断,早在魏晋时期的画论中就已阐明。如王微《叙画》之名句:“披图按牒,效异《山海》,绿林扬风,白水激涧。呼呼!岂独运诸指掌,亦以明神降之。”山水画与《山海经》的地理插图最大的区别,在于画家笔端所蕴藏的思想和情感,所以需要“以神明降之”的感性与灵动,而并不在于“描述某些地方的特征”的精确性与科学性。山水画本体“或格高而思逸,信笔妙而墨精”的要求,在确立了审美重心的同时,也决定了山水画对于物象的概略性表现原则,即在提示性地展现山水树石轮廓之外,“丈尺分寸,约有常程,树石云水,俱无正形”〔6〕,才得山水之意象美,而非很多西方美术史家一直看重的叙事性与形式的科学性。归根结底,如果哪怕是一小部分西方汉学家能够真切地感知追求文雅、逸趣与人格性情对于中国园林文化与文人山水画的至关重要的意义,就会真正地理解为什么中国园林与中国画在历经千年之后会呈现出的它们今天的样子,为什么有些作品是好的,而另一些是不够好的。

事实上,这一讨论不仅关乎园林题材绘画的优劣判断,更关涉到我们今天对于山水画功能的当代认知,甚至影响到在现代都市景观替代传统自然山水的今日,我们如何看待和运用笔墨语言、章法图式表述我们当下的思想和情绪,以及中国文化艺术传统在新时代文化语境中的身份认同。因此,即便抛开该图的部分册页是高居翰先生本人收藏这一客观现实不谈,笔者对其关于《止园图》的艺术水准赞叹有加的判断仍然难以同意,甚至认为张宏作为二流画家的地位已很公允,实难与杜琼、陆治、钱毂等善画文人园林雅集的吴门早期画家相提并论,遑论倪瓒、沈周、文徵明那些画过园林题材的山水画大家了。

三、笔墨与景致:园林绘画的再现性与写意审美观

从绘画还是从园林的角度审视园林题材的绘画作品,最终成为价值判断的关键。或者说,即便山水画与园林对于意境的倚重使二者具有精神上的相通性,山水画传统在笔墨表现中所追求的写意性,与园林文化在实景建构中必然面对的精确性之间,仍天然地存在着差异与隔阂。由此看来,一幅优秀的园林绘画作品,便应该在笔墨境界与园林营造这两种造境方式之间,在笔墨表现和景致描绘中找到恰当的平衡点。

关于“画”与“图”的功能辨析历来断续存在,而早期的山水画确实具有人文地理学的属性。王微在《叙画》中对于山水画与实景关系的讨论已十分具体:“且古人之作画也,非以案城域、辨方州、标镜阜、划浸流。本乎形者,融灵而变动者心也。灵无所见,故所托不动;目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体;以判躯之状,尽寸眸之明。曲以为嵩高,趣以为方丈,以友之画,齐乎太华。”〔7〕可见最早的处于滥觞期的山水画只是地图式的,仅可“方帛之上,写以五岳河海城邑行阵之形”〔8〕,标示地理位置,突出图像的空间指示功能。

事实上,园林绘画最为核心的问题,仍在于如何在传达与提示园林建筑和山水树石的形制、位置的同时,葆有中国绘画在表现因素上的本质追求,即笔墨的形式美感与精神含量。处理二者关系的水平,决定了园林绘画的优劣。相形之下,高水准的画家可以在图貌状物的基础上,通过笔墨语言暗示性地表现园林的精神性内涵,从而更为生动地展现作者“心中的林泉”。

在历代山水画家中,大批元、明文人画家介入园林题材的创作实践,无疑大大提升了园林绘画的艺术水准。他们对于园林文化的理解深入而切实,悠游于林泉的隐逸生活经历更使其可以将人生经历与对于生活的禅思投射于画面之上。在这一过程中,山水画家们共同面临着一个课题,即在个人化的笔墨语汇与具体的客观实景之间,找到某种描绘园林建筑等人文景观的方法,以适应这一题材的需要,同时兼得笔墨个性与景观个性。

倪瓒在传世名作《狮子林图》手卷中,也从某种程度上放弃了“逸笔草草,不求形似,聊写胸中逸气”的松灵笔墨,而选择以荆关笔意写假山树石,相对具体地营造特定实景。这使其笔下的园林兼具江南山水的迷蒙感,也得北方山水的雄厚雄奇,别具一番气象。后当倪瓒的《狮子林图》传入宫廷,乾隆皇帝对于此画的喜爱甚至超过了赵孟頫的《鹊华秋色图》,当他知道狮子林仍然存在,更在南巡时携此图到苏州实地造访,感慨“故址虽存,已屡易为黄氏涉园,今尚能指为狮子林者,独赖有斯图耳。翰墨精灵,林泉藉以不朽,地以人传,正此谓耶”。在其后的画家中,清代的王翚、恽寿平、黄鼎、方琮等笔下的狮子林图,都与倪瓒此画有直接的关系,粉本相传之中,很多画家并未亲游该园,而是完全源自对于倪图的“卧游”,足见倪画的巨大影响,甚至明清之际的很多园林都借鉴了倪攒、黄公望等元人的画境。

一个有趣的现象是,很多山水园林题材的绘画作品,常常是画家为友人以山水园林景致寄托思乡情结或隐逸情怀所作,一方面凝聚着文人交游间的惺惺相惜,一方面更蕴藏了一种乡愁情境,直指人心。如赵孟頫为友人周密所作《鹊华秋色图》、文徵明为王献臣所绘《拙政园图》、为好友华夏所绘《真赏斋图》,包括沈周为老友吴宽所作《东庄图》册等。尤其是在苏州地域文化的历史发展中,吴门画派的诸多画家曾亲身参与到文人造园的文化风尚之中,他们与园林艺术乃至园林题材山水画的深厚渊源,使这一题材具有丰富而具体的传统。在这些画作中,画中景致远远超越了现实风景,而蕴含着对于个人经历的丰富记忆和情感。如沈周《东庄图》册二十余页,用笔粗放而不失草率,皴笔描绘也不像沈周其他晚年作品那样明晰苍劲,而得浑厚放达之意;文徵明为其《拙政园图》册创写题诗三十余首,文图互补充满诗意;而修筑于无锡太湖边上的真赏斋,更成为文徵明晚年钟爱、两度绘制的实景题材,以极为秀挺沉静的落笔,得其幽静清旷之境。

与此相关的线索是,作为与园林绘画相关的题材,以记录山水游览过程的“纪游图”作为山水画的特殊门类也在明代吴门画派时期的蔚然成风,反映出山水画功能的复杂变化。如果说倪瓒的园林绘画是“画”的成分占据主要地位,那么纪游图发展到“沈周、文徵明等‘吴门四家’时期,则已图、画参半;到了陆治、钱榖时期,纪游图则反映了图的发展”。正如龚贤对于“图”的特征概括,“肖其物、貌其人、写其事”成为此类绘画的重点〔9〕。

无论从园林景观还是中国山水画的角度,对于园林绘画的深入研究才刚刚开始,还有很多亟待进行的课题。譬如对于园林题材绘画的原始资料的搜集、整理与阐发,展开对于园林艺术、绘画艺术与城市文化之间的关系研究,对于传统山水画论和园林艺术理论的比较性研究,以及对于园林与绘画从实践到理论的跨专业研究人才的培养等等。相信通过这些具有开创性、实验性与前瞻性的努力,对于两个领域的未来都会产生积极的建构。

(作者为中央美术学院副教授、中国画学研究部主任)

注释:

〔1〕郭熙《林泉高致》,俞剑华编《中国古代画论类编》,上册,人民美术出版社1957年版。

〔2〕李渔《闲情偶寄》,作家出版社1996年版。

〔3〕计成《园冶》“借景”“掇山”,陈植《园冶注释》,中国建筑工业出版社1988年版,第243、206、213页。

〔4〕〔5〕高居翰、黄晓、刘珊珊《不朽的林泉:中国古代园林绘画》,生活·读书·新知三联书店2012年8月版,第18页。

〔6〕萧绎《山水松石格》,卢辅圣主编《中国书画全书》第一册,上海书画出版社1993年版。

〔7〕宗炳、王微:《画山水序、叙画》,人民美术出版社1985年版。

〔8〕张彦远《历代名画记》卷四“吴王赵夫人”条,人民美术出版社2005年11月版。

〔9〕薛永年《“吴门派”后期的纪游图》,苏州国画院编《传承与创新:吴门画派论坛》,古吴轩出版社2012年10月版。

责任编辑:欧阳逸川