多感官学习在科技馆展览辅导中的应用

常 娟 霍菲菲

多感官学习在科技馆展览辅导中的应用

常 娟 霍菲菲

传统的展览讲解或辅导大多为“以视听为主”的说教式教学。本文通过应用多感官学习理论和方法,结合展览辅导开发实践,认为多感官学习可以更好地发挥科技馆展览体验式学习情境、基于实践的探究式学习的特性,可有效提升展览辅导的教育效果。本文还通过多感官学习的展览辅导的实践与反思,提出了开发此类教育活动的注意事项。

科技馆;展览辅导;多感官学习

科技馆(科学中心)是现代科技博物馆的一种类型。它提供的是一个亲身体验的环境,让受众根据自己的兴趣与步调,感觉、操作、尝试错误、发掘答案,从模拟实践的情境中探索对个人有意义的东西,并在与他人互动中逐渐建构出自己的智慧。大多数的科技馆展品会运用多重感觉器官的刺激,以提供受众不同的学习方式。一般的展览通常有图形和文字说明等视觉刺激,很多还再加上了声音和鼓励触摸就多了两种学习形式。有时,展览设计人员也设计空间运动,让观众了解空间的关系。而教育活动策划者则应通过设计多感官参与的活动内容,使受众获取更多的直接经验。

一、 多感官学习概述

早在17世纪,捷克教育家夸美纽斯在《大教学论》中写道:“在可能的范围以内,一切事物都应该尽量放在感官的跟前……假如有一件东西能够同时在几个感官上面留下印象,它便应当和几种感官去接触。”[1]俄罗斯教育心理学的奠基人乌申斯基则从心理学角度指出:“在教学过程中教师要尽可能地调动学生更多的感觉器官协同活动,这样才能促使学生高效牢固地掌握知识。”[2]18世纪,意大利儿童教育家玛丽娅·蒙台梭利创立了著名的多感官学习法,她发现儿童在全身心地参与和动手实践时,学习效率更高,学习效果会更好。

多感官学习就是学习者通过视觉、听觉、动觉及触觉等通道获取信息,从不同角度、不同层面感知事物,加深对事物理解的一种学习方式。[3]它反映了人类认识规律的一个重要方面:直观可以使抽象的知识具体化、形象化,有助于人们感性知识的形成,从而加深知识的理解和运用。在人类不断的探索中,多感官学习越来越受人们的重视,也逐渐引起国内外专家的探讨与重视。

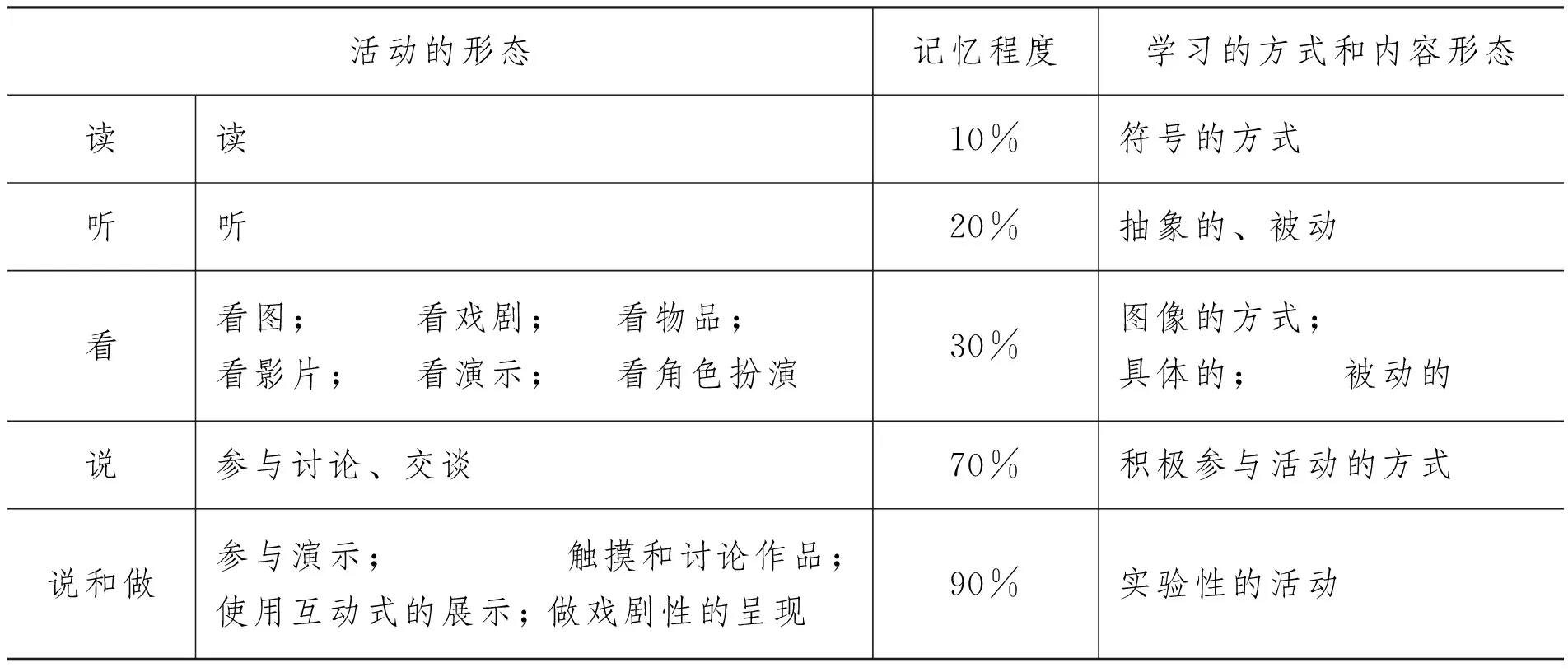

根据博物馆学家艾莲·胡泊-格林黑尔的研究,一般观众在博物馆参观过程中,多半侧重使用读、听、看等能力,而这几种能力却只能让观众参观完毕之后记忆10%到30%的展览内容;然而,结合口语表达,甚至加上动手操作的经验,却可以帮助观众记得70%到90%的参观内容(参见表1)。[4]

表1 可加深记忆的学习方式

二、 科技馆展览辅导中实施多感官学习的必要性

(一) 传统说教式教学法的局限

在我国科技馆基于展品的教育活动中,以视听为主的说教式展览辅导曾发挥了重要作用,然而,这种传统的教学法不适应新时代的要求和受众的身心特点,极大地浪费了宝贵的时间和人脑的潜力,已显露出它的局限性,具体说有以下几方面:

首先,死记硬背知识依然是受众获取知识的主要途径,不敢放手,牵着鼻子走的传统观念依然存在。该方法对于受众特别是青少年来说苦不堪言,对于以动觉学习为主,难以集中注意力的儿童来说更是效果甚微,甚至适得其反,极可能导致他们对科学学习产生厌恶和畏惧之情,只能望着科技知识的海洋兴叹。

其次,虽然传统说教式的教学中也经常使用多媒体等辅助工具,其中也包含了一定的信息量,在教育活动中也发挥了一定积极作用,但准备这类活动花费的时间长、工作量大,不容易产生互动效应,教育效果仍然不够理想。科技馆辅导员的讲授依然是受众学习的最主要来源,教育活动相对孤立,缺乏互动。

再者,感官运用仍然停留在比较肤浅的层面。听觉局限于听辅导员讲、听多媒体录音,缺少倾听对话背景,更缺乏倾听同伴的交流和自己内心的声音;视觉方面依然是看展品、看辅导员表演、看多媒体画面或录像,缺少观察的深度和力度,鲜有引发思维活动;动觉仅仅局限于让受众参与包括问答、操作、小组活动等,缺乏主动性的实践,很少用心体验感悟其所学。

(二) 实施多感官学习的优势

科技馆展品自身的特点(体验式学习情境、基于实践的探究式学习、直接经验),一方面为多感官学习提供了不同于课堂的天然方便条件,特别适于开展多感官学习;另一方面受众通过多感官学习,是通过体验和探究的实践获得直接经验,这恰恰符合并有利于发挥科技馆展品的特点和教育学价值。其在实践中呈现的优势也显而易见:

1. 满足受众不同的认知风格

心理学研究表明,个体的认知倾向分为视觉型、听觉型、动觉型和均衡型四种。为了开发有着不同认知倾向的受众的学习潜能,在多感官学习的指导下,科技馆教育者将根据受众不同认知风格特点进行教育活动设计,改变让受众满堂听、满堂看的传统做法,引导他们发挥自己的感官学习优势去感受、去探索、去学习,并用不同的方式表达出来,联系自身的感性经验对知识进行深层次加工、理解和运用,从而取得最佳的教育效果。

2. 促进受众的探究式学习

多感官学习弥补了科技馆传统说教式教学模式的缺陷,在教育活动中充分调动多种感官,通过听觉、视觉、动觉给受众多方位的感觉刺激,让科学学习的过程基于受众自身的探究体验,并通过大量的展品、实物、声音、图画和及时的互动反馈等,全面提高受众的观察能力、专注能力、思维想象能力和记忆能力。这种成功的体验不是教出来,而是通过自己亲手探究实践总结出来的,受众除了多感官参与学习外,还在科技馆教育者所创造的交流环境中,增加了表达思想和实践的机会,真正做到“在做中学,在学中用”的学习。

3. 注重个体主动参与和体验

多感官学习使科技馆的教育活动不再是一个被动的、机械的知识单向传递过程,而是一个学习者基于自身原有的知识经验积极主动地与学习内容、学习者与他者、学习者自我双向互动的过程。它摒弃了传统教学法中以知识为中心的理念,以视听为主的集体性教育活动,重视受众的感性直接经验的获得以及思维能力和交际能力的培养,增加他们动手、动脑的时间和机会,提高其在教育活动中的主动性和能动性,促使他们成为积极自觉的、高效率的学习者。

三、 科技馆实施多感官学习活动的案例及实践反思

(一) 案例简介

“科技馆体系下科技馆教育活动模式理论与实践研究”于2013年7月在中国科技馆立项,下设10个子项目,主要对科技馆教育活动的特色化和多样化进行理论分析和实践探索。中国科技馆二层“探索与发现”B厅的“生命展区特色教育活动开发与应用研究”项目组,经过一年多的研究,开发了两个多感官学习的展览辅导活动案例。下面,将简要展现其中《鸟蛋的启示》这个案例。*《鸟蛋的启示》案例来源于中国科技馆二层B厅的“生命展区特色教育活动开发与应用研究”项目组,成员包括霍菲菲、杜心宁、何琼、康伟、秦媛媛。

《鸟蛋的启示》属于展厅内受众参与互动型教育活动,其目标人群适合4~6年级的小学生。

活动以达尔文进化论的相关知识为基础,是展品“十三种不同种类的雀鸟”的扩展,活动采用模型、互动游戏、多媒体资料等方式,让受众通过自身的触觉、视觉,获得对鸟类的直接经验,加之受众自有的间接经验,并辅以工作人员的引导,使得受众对进化论以及动物对环境适应的知识能有更加深刻的认识和理解。本活动的设计主要秉承了探究式学习的理念,赋予教育新的活力,有利于受众形成真正的科学概念,并能充分调动受众的积极性、主动性、创造性。

(二) 案例开发过程

1. 设计目标

知识与技能方面:通过受众自己触摸、观察鸟蛋的模型和视频图片资料,获得进化论的相关知识,以及自主学习思考的能力。

方法与过程方面:活动依托于受众的自主性,辅导员起引导和辅助作用,并为受众提供探究式教学模式,以利于受众掌握自主学习的方法。

情感、态度、价值观方面:辅导员通过真实的模型和多媒体,引导受众获取正确的生命价值观,提高受众对生态环境的保护意识。

2. 设计思路

依据活动设计目标,采用的多感官形式有读、听、看、说和做,通过这些不同感官形式,将受众在参与时的直接经验和间接经验相结合。内容如下表所显示:

表2 多感官学习活动设计思路

3. 使用展厅资源

展品支持:探索与发现B厅生命之秘展区“十三种不同种类的雀鸟”展品分为视频和互动游戏两个部分,视频播放的动画是达尔文在加拉帕格斯群岛的见闻,生动地表现了进化论的推理过程;互动游戏主要为受众提供了四个不同种类的鸟喙结构,受众可以触摸鸟喙模型并模拟鸟喙动作,直观地感受不同种类鸟喙取食的差异,使受众更加深刻地了解动物的环境适应性。

活动材料:鸟蛋标本(鸵鸟蛋、鸸鹋蛋、鸡蛋、鹌鹑蛋、鸽子蛋、破碎的蛋壳)。

多媒体资料:相对应鸟类形态的图片和视频;相对应鸟类生活习性、生存环境的照片和视频;制作好的达尔文进化论故事卡片若干。

活动设备:移动显示器;平板电脑;小推车;讲解器;激光指示笔、白手套、放鸟蛋的标本盒、儿童坐垫及移动围栏。

(三) 活动实践反思

1. 从说和做的角度寻找突破口,最大限度地发挥多感官的协同作用

以活动《鸟蛋的启示》为例,目前有的是真实的鸟蛋和鸟蛋碎片,可供受众触摸和观察。在活动中发现,如果将与鸟蛋相对应的鸟巢制作成标本,在其中放入相应鸟蛋,会更加吸引视线,活动中涉及到鸟蛋生存环境时,更加真实、有说服力。同时,活动侧重于引导受众自主探究式学习,受众应有主导性,鸟蛋标本不局限于活动人员准备的一套道具,增加了受众的亲身体验的机会,强调“体验式学习”的重要性,并结合动手操作、多感官体验、同伴讨论等多元方式进行教育。辅导员可以运用提问、回忆、联想、评价、讨论等策略,建立受众之间的“学习共同体”。活动如果仅仅停留在了展厅参与层面,其实并未完全发挥活动的作用。如何将活动做一个延伸,让参与的受众将关于活动的认知或者思考延续下去,活动的衍生品就显得很重要了。笔者在项目活动的实施过程中发现,非常有必要将活动的相关知识点、启发与思考的过程转换为某种形式,让受众带回家。总之,多感官学习的运用需要在读听看的基础上,结合口语表达和动手操作的经验,在说和做上下足功夫,才能充分体现科技馆教育的特色。

2. 分龄化教育,针对不同的目标对象群,侧重不同的多感官运用

案例中的活动最初设计是针对4~6年级学生,但在活动实施中发现,不同年龄段的受众对活动都表现出了一定的关注。在活动逐步完善的过程中,应设计出不同活动版本,在活动知识深度、内容设计、语言组织以及开展技巧方面均有所差异。根据活动实施情况,可以将活动版本分为:初级版(学龄前儿童、小学1~3年级学生),中级版(小学4~6年级、初中生),高级版(高中生、成人)。这一步的细化工作将随着活动的不断实施而完善。同样的,多感官学习应用于科技馆教育活动,也需要考虑教育对象对于事物的认知侧重于不同的感官运用。比如低龄段儿童不仅依靠视觉的刺激,还通过身体的参与、各种感官的运用,以及与对象之间的直接接触,才能将对象内化为自身经验的一部分。而稍大些的青少年或者成人,已经具备了抽象思维能力,科技馆的大部分展品他们通过单一且简单的动作便可获得基本信息。部分设计难度较高的展品,需要一些复杂且精细的连续动作,甚至需要灵巧敏捷的操作辅以逻辑思维,才能达到设计时所预定的教育目标。因此,科技馆要针对教育对象及活动的特点,通过各种学习资源和多感官学习活动的开发,实施分龄化教育。

3. 仍须科学设定活动目标,围绕核心概念进行活动策划和实施

多感官学习应用于科技馆展览辅导,要避免刻意追求感官刺激的“多”而影响了围绕核心概念科学设定活动目标。目标不清楚,辅导活动就如同失去了灵魂。在科技馆辅导活动的实践中,辅导员常常将自己的活动定位为探究活动,但是在活动的设计上,却没有确定一个作为探究目标的科学概念。如果失去了科学核心概念,探究活动就失去了它的意义和价值。还有一些辅导员在设定活动目标时,往往在一次活动中设计包含了多个科学核心概念,认为只要是跟某个事物有关的概念都可以探究,并不对某一个主题下所包含的概念做分析,也不明确概念之间的逻辑关系,因此在目标的呈现上就可能是包含多个科学核心概念。如果在一个活动中,所有这些概念都涉及,可能导致受众的探究不充分,无法引导其探究得出一个明确的科学概念。因此,多感官学习下的科技馆展览辅导,仍需科学设定活动目标,遵循“少即是多”的原则,一次活动围绕一个核心概念来进行,真正做到“一英寸宽,一英里深”,让受众真实、生动地受到科学素养的养成教育。

4. 考虑到不同感官参与的条件,需要协调适宜的活动场所

上述案例从实施的现场控制力上,需要教育者思考如何面向人数较多的受众开展活动。如果是散客受众,以家庭为对象,父母带着4~6年级年龄段的孩子参与时,活动的场面会比较稳定,开展较为顺畅。但是以学生班级为对象时,20~30人的活动的场面容易出现混乱。活动本身以体验观察为主,而学生人数多时,场地过于嘈杂,体验的效果会有弱化的趋势。适量增加鸟蛋的数量可以缓解,但是仍需要教育活动实施人员具备一定的掌控能力和组织技巧,才能让活动有序的开展。因此,多感官学习下的科技馆展览辅导更加需要综合考量场所的适宜性,包括声音、大小、灯光等条件。

针对当前我国科技馆展览辅导中出现的水平较低、质量不高、创新不足的现状,如何在不同层面以不同的视角来研究科技馆教育,值得每一位场馆工作者的思考。非正规教育的复杂性决定了没有一种理论能够包打天下。然而,多感官学习在科技馆展览辅导中的应用作为教学实践的一个层面,对场馆教育研究提供了一个新视角。多感官学习打破了科技馆展览辅导中长期存在的“以视听为主”的传统说教式教学模式,能更好地服务于受众,以便充分感知展品和深入理解内容,对场馆教育意义重大。但仍须特别注意的是:“听”不能仅局限于听辅导员讲、听多媒体录音,而没有倾听同伴的交流和自己内心的声音;“看”不能限于看展品实物、看辅导员、看转瞬即逝的多媒体画面或录像,而缺少观察的深度和力度;“做”则不应缺少用心体验和用脑思考所学的知识的过程。如果说一般意义的多感官学习中还包括听讲课、听讲解和看书本等侧重于间接经验的学习方式,科技馆中的多感官学习更应强调听鸟叫、听蝉鸣、观察展品、观察现象、触摸标本、具身体验等侧重于直接经验的“多感官体验”。而且这种体验更类似于科学家们观察实验、观察自然等科研的探究过程,或说是将科学家为科研而进行的探究过程转化为观众学习的探索过程。总之,希望多感官学习的应用不止是让教育活动花样繁多、看似热闹,目的是让教学效果落到实处。

[1]吴小玲.试评夸美纽斯的直观性原则[J].中国教育学会通讯,1981(2):59.

[2]丁西省.论乌申斯基教育思想的科学基础[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2012(4):252.

[3]赵瑞芬.多感官学习在生物教学中的应用准则[J].中学生物教学,2015(5):30.

[4]黄淑芳.现代博物馆教育:理念与实务[M].台北:台湾省立博物馆,1997(6):10-32.

Application of Multi-sensory Learning in Exhibition Tutoring of Science Museums

Chang Juan Huo Feifei

Most of traditional exhibition interpreting or tutoring are didactic teaching focus on “audio-visual” style. By studying the multi-sensory learning theory and method, this paper combining development practice of exhibition tutoring, the paper believes that multi-sensory learning could better exert the characteristics of experience learning context and inquiry learning based on practice of Science Museums, and effectively promote the educational effect of exhibition tutoring. Based on practice and reflection of multi-sensory learning in exhibition tutoring, this paper will also put forward the precautions on development of such educational activities.

science museums, exhibition tutoring, multi-sensory learning

常 娟:中国科学技术馆助理研究员;研究方向:科技馆教育;通讯地址:北京市朝阳区北辰东路5号;邮编:100012;Email:changjuan@cstm.org.cn;霍菲菲:中国科学技术馆助理教师;研究方向:科技馆教育;Email:image1010@126.com。