女王之舞

文/黎 子

女王之舞

文/黎 子

黎 子 生于1993年,狮子座女生,甘肃庆阳人,现居广东。获得第五届《人民文学》“包商银行杯”全国高校征文大赛一等奖,广东省作家杯征文大赛二等奖。有作品发表于《厦门文学》、《中国诗歌》、 《山东诗人》、《作品》杂志等。游荡在北方与南方之间,喜欢有震撼力的文字。

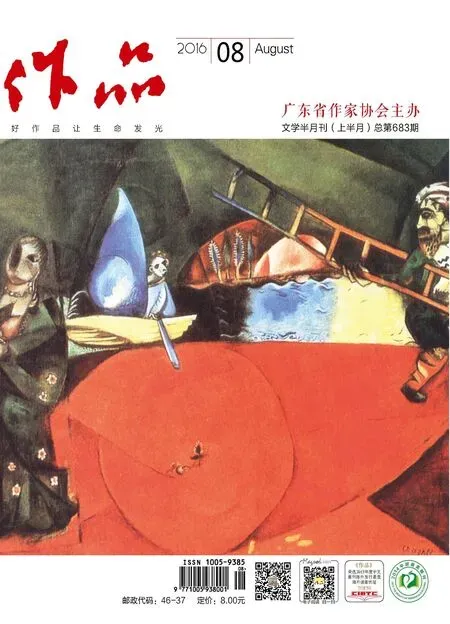

《女王之舞》以篇章的形式讲述了天养怀孕后,爱情、希望破灭的心路历程。虽然这篇小说和很多女性主义小说一样,有着类似的经验和感悟,也没有提出解决痛苦和愤怒的办法,可她真实的“渊源”分布在周遭的坏境与世界,天养的自我意识,尤其是身体提供的在场感和生命力,在濒临疯狂的爆发中赋予诗性和韵律的力量。以“红色”、“蜂王”和“血”的书写,暗示主人公天养自身的痛楚,完成笔和纸为根本的隐喻转变。

不得不说,女性主义小说,天生就被男性主义小说建构下的语言象征系统所限制,而显得更加单薄和无助。黎子的《女王之舞》在寻找立足点上,抓住了一块从来不被男性话语占领的,即身体内部的天翻地覆——女性独有的生命体验,以此来为写作提供勉强容身的庇护。天养从怀孕到誓死保护胎儿,到想要堕胎到堕胎,表面上看是一个女性的幻灭,实质是写作像影子一样追随生命的救赎。

——胡游

月光落下来的时候,湖面变成一隅温暖的子宫,波光粼粼里,天养从水中央探出头。她知道,一个小生命钻进她肚子里去了。

【第一乐章】化茧

浓烈的晚霞从西边山头上泼洒下来,在养蜂场上荡开一圈圈红晕。天养戴着草帽手套,脸上蒙一层纱,倦倦地跟在翠翠身后,来回穿梭于密密麻麻的蜂箱之间,打开蜂房,卸下巢框,巢脾取蜜,清理隔板……这一系列动作被她的双手连贯起来,奏成一支慵懒又清脆的采蜜曲,“叮——哐,叮——哐,叮——哐”,是绵的,软的。

“哎呀——天养,我们的新蜂王要出世啦!”

翠翠站在养蜂场的东北角上咋呼开了。

翠翠其实并不是你想的那个翠翠,翠翠是天养的母亲,一个四十岁的高胸脯大长腿翘腚女人,生着一双火辣辣的猫眼,“看人的时候,一不小心就能把人给点着喽!”这是来养蜂场打零工的大胡子男人狮尔王说的,他还说翠翠的眼神勾人魂儿。天养不信,但天养害怕翠翠的眼睛,她觉得那里面有一根刺,她一看,就会被蜇疼。

“啊?”天养抬起头,望着站在一片红晕中的翠翠的身影,遥遥地,给了东北角一个微笑,“新蜂王,太好了!”

是啊,她应该开心起来才对的,这是一件多么让人欢喜的事情啊!她们的蜂群里,老蜂王统领蜂群都快五年了,新蜂王还是迟迟不肯诞生,翠翠急得天天晚上在天养耳畔唠叨,“处女王再不出来就只好分群啦,五年了,处女王再不出来就只好分群啦,五年了,全毁了……”新蜂王一旦出世,正好赶上这片土地上党参花的最后一季花期,采蜜大丰收,这一年的赶场就能圆满完成。翠翠欢喜地手舞足蹈,她也应该跟着雀跃才对。可是,她抬起头看着一波一波隐退于山那头的夕阳,心里,空空荡荡的,感觉不出来,是不是在疼。

这些天,天还没亮翠翠就往第29号蜂箱跟前跑,她为它保暖除螨,清理巢房,饲喂王浆。她时时刻刻都守在新蜂王旁边,仿佛她是她的孩子,她的每一步生长变化都紧紧牵动着她的心。

“看她发育得多好呀,真是个小美人儿!我们叫她‘茉莉’吧,茉莉——茉莉,多好听的名字!”翠翠趴在蜂箱巢门上,眼睛微眯,一副春光迷醉的模样。

天养定定地看着一脸幸福的翠翠,心里顿生一股温暖的火焰,火焰从她瞳孔里升腾起来,爬上她的发梢,弥漫她的全身。她突然很庆幸茉莉的到来,她的到来几乎吸引了翠翠的所有目光,她会顾不上她,也许,她能因此逃过翠翠这一劫呢。天养轻轻抚摸自己的小腹,偷偷地笑了。

“喝了吧!”

晚饭前,翠翠端出一碗黑乎乎的汤水,杵在天养面前。

天养看着那碗滚着热气儿的黑水,瞪大一双美丽又迷惘的眼睛,“妈,这——是啥?”她转过头,躲过翠翠寒光凛凛的眼神,预感告诉她,这碗汤,跟她衣襟下的秘密有关系。

“啥?汤药啊,还能是啥?你以为我舔着巴儿着让你喝蜂王浆?”翠翠扭着腰,抛过来一个轻飘飘的笑。

天养心里开始兵荒马乱,她不敢抬头去看翠翠的眼神,翠翠正在用眼神刺破她,正在刺破她的秘密,她该怎么办?“我不——不喝,我又没生病,干嘛喝汤药。”她盯着那个豁口大碗,慌乱极了。

翠翠正弯腰蹲在帐篷外的小炉子上煮苜蓿面条,翠翠总是喜欢当地人这些简单粗糙的饭食。每到一个地方,翠翠都要拿几罐蜂蜜去招引几个当地女人来她们的蜂场,天气晴好的时候,她们一起用小铁锅在帐篷外捣鼓好吃的,当地女人做主厨,她和翠翠做帮手,烙椒叶饼,炸油饼,蒸花卷儿馒头,煮洋芋糊糊面,要不了几次,翠翠就会把当地女人的好茶饭全学在手了,接下来的日子就变着法儿做给天养和一些当地男人吃,她会逼着问她的女儿和那些男人:

“这葱花饼,是村里那桂花婶做的好吃还是我做的好吃,啊?”

说实话,天养对每一个这样回答翠翠的男人都很不耻。她知道翠翠做的不如人家村里女人做得好吃,但她从不说出来,或者是,她不愿当着那个男人的面刺穿她。

“干嘛?你说干嘛?堕娃呀——还能干嘛?”翠翠站起身,一盘绿油油的面条也跟着站起来,她转身,把醋壶拎起来掷在小桌上。她显然不耐烦了。

“堕娃?”这个词迅速在天养的脑海里旋转起来,它在她脑壳里叫喧着横冲直撞,它嘶鸣着冲破她的身体,它呼啸着直扑向她面前的小木桌,筷子落地了,醋壶倾倒了,面条打翻了,汤药碎裂了,它还是不愿停下来,她的小帐篷开始地动山摇,她任它狂怒着由它主宰着,“我不!我不!”她终于吼出声来,声嘶力竭,她第一次朝翠翠这样大声的喊叫,这种放肆竟莫名让她感觉快活。

翠翠在帐篷外,呆呆地看着天养。她从没见过这样伤心这样激烈的女儿。她披散着头发,像一头小狮子那样,咆哮着把桌上的饭和汤药都推倒在地,她红着眼睛看着她,眼睛里竟然燃起恨。对,她熟悉那种眼神,就是恨,二十年前她就是用同样的眼神瞪着她的母亲,母亲哭着甩给她一个耳光,她便腆着肚子跟着养蜂的队伍走了,跟着天养的父亲走了,那以后,她再也没回过家。她驮着她在路上流离失所二十年,今天,她竟然要用这种眼神向她宣战,要踏着她的道路再走一遍。她的心里顿生一股悲凉。

翠翠站在院子里,双手叉腰,面容扭曲。“不要?这由不得你,你要也得要,不要,也得要!”她抬起脚,一筐蜂箱被踢翻在地。蜜蜂们拉响警报,“哗”一下齐刷刷全挤出巢房,锣鼓喧天地压过来,遮住了翠翠喷火的双眼,遮住了天养颤栗不止的身体,遮住了天,遮住了地,遮住了最后一抹夕阳。

她们身后,夜幕哗啦啦垂下来。

【第二乐章】颤栗

天养是从什么时候开始发觉自己的身子不一样了呢?

是一个月前,长生离开后不久,她们的养蜂场在吐鲁番广袤无边的土地上迁徙,抓住夏天的最后一缕尾巴疯狂采蜜。那段时间,她们的“小飞机”们很勤劳,在无边无际的白色棉花地与粉色荞麦花之间来回穿梭,忙得不亦乐乎。她和翠翠也整天整天地呆在临时搭建的蜂场里劳作,夕阳挂在西天迟迟不肯落下,她们和小蜜蜂一样忙得甜蜜而快乐。而她竟然在取蜜的时候不小心睡着了,一大罐芳香四溢的新鲜蜂蜜被她倾洒一地,翠翠鬼哭狼嚎着跑过来,用手把地上混着草屑的蜜汁捧起来装进一只大盆。“你要死啊,干活儿呢都能睡着,大白天的做春梦呢!”翠翠朝她聒噪,她才迷迷蒙蒙醒过来,先红了脸,知道自己犯了错,羞愧地低下头。从那之后,她发现自己特别嗜睡,总是感觉累,蜂框举不起来,四肢绵软无力,棉花一样软,云朵一样飘。

接着就是胃口一下子大起来了,小饿狼似的,总是吃不饱。芝麻奶油馕,手抓饭,烤羊腿,她都来者不拒,但她最喜欢吃的还是油泼酸汤面,一次能吃两大碗。她不知道自己怎么了,再这样吃下去会变胖的,她知道现在外面的女孩儿都喜欢瘦,长生肯定也喜欢,虽然他说过,他喜欢她饱满健康的模样,说那是大自然的孕育,但她知道,如果她要是再瘦一点会更好看,他会更喜欢。但她阻挡不住自己,身体里像多长出了一个胃,总是这个还没喂饱,那个哭着闹着又饿了。

夏天结束的时候,她们离开新疆,转场陇西,来到这片党参花含苞欲放的黄土地上,她的饥饿感不再紧迫,与此同时,她几乎一瞬间厌恶起食物来了,无论吃什么美味野食都味如嚼蜡,可她顾不得自己的胃了,因为她突然发现自己的“红河”两个月不曾流淌过了。它不流出她的身体,会流向哪儿呢?

天养隐隐地预感到些什么了,她是个美丽而笨拙的女孩子,但她并不傻,她已经二十岁,已经从遇见过的天南海北的女人嘴里听见过许多关于女人身体密码的事情,已经邂逅过一个高大英俊的年轻男人,已经和他在青海湖边的油菜花田里万马嘶鸣般滚过一遭。但天养还是不愿朝更深处去想,反正她每个月的“红河”常常不按时发大水,她已经习惯它的脾性了。也许明天早上多喝一点蜂王浆就会好的,她安慰自己。

与此同时,她的皮肤异常光滑起来,摸上去,绸纱一样的轻盈,吹弹可破。清晨,她对着镜子轻揉自己的脸颊,这样美艳异常的一张脸,让她恐惧。她知道自己是美的,一直都是美的,因为翠翠是个美丽的女人。翠翠每天早晚让她喝一杯蜂蜜水,她们每天清晨用最新鲜的蜂蜜搽脸,把小柴棍蘸着蜜汁在火上燎了描眉,她们的饭食也从不离开蜂蜜,她们把蜂巢切碎像吃姜饼那样把它们当零嘴吃。她们用大自然给予的最天然的方式保养自己,保养自己的容颜,保养自己女性的身体,她们懂得自然的馈赠,也懂得跟随自己的天性,所以她们是美的,是健康的,自然的。镜子里的一张脸美得不真实,美得惊艳,美得让人惶恐。翠翠说过,女人怀上娃儿的时候,皮肤会变,要是怀的女娃儿,皮肤会变得赤溜溜地又光又滑。难道?她不敢再想下去。

预言的成真,是在那个月光如水的晚上。

蜂场旁边有一片小树林,那天晚上她出去散步,发现绿林葱葱里,有一片小湖泊。月亮升起来,月光如蝴蝶翅膀一样轻轻覆下来,泊在湖面上,柔柔的,在梦呓,在呻吟,在歌唱。她听见自己的身体在给予应答,回声一样,一波波传过来,一波波荡回去。她脱掉衣服,走进湖中央。

湖水很温暖,它们轻轻漫过她的身体,撩扰她的脚趾,荡漾她的双腿,舔舐她的肚脐,抚摸她的乳房。乳房在涨破,肚脐在燃烧,双腿在缠绕,脚趾在抽筋,她感觉自己变成了一尾鱼,一尾大腹便便卵巢丰盈的雌鱼。她冲出水面,看着湖面上银光闪闪的月光,确定自己怀上长生的孩子了。

天养的脾气突然变得暴烈,她像一头狮子那样扬着高傲的头颅谁都不许靠近。翠翠再没端黑色的汤药给她喝,她仍是不信她。她每天吃饭都要把碗里的面条翻个地儿朝天,看看有没有什么可疑的东西;吃馍馍要先掰开来检查里面是否加了草药或中药丸,拒绝吃翠翠摘回来的任何野菜,即使加入蒜片儿炒得芳香四溢她也决不动一筷子。她在较着劲儿与翠翠抗衡,她在抵抗她的杀戮,她竟然叫她把这个孩子堕掉,她能让一只蜂王孕育出成千上万只蜂卵却不能允许她生下一个孩子,天养悲憷地望着天,这不公平!

她必须要让自己变得强大起来,为了她肚子里的小生命,也为了长生。

遇见长生是在三个月之前,那是六月,她们还在青海湖追赶大片大片的油菜花花海。

他说他叫长生,在北京读大学,今年大四刚毕业,正在备考研究生,在学校学生科,业余爱好摄影。他这次出来就是专门来青海湖旅行,拍青海湖的湖水和油菜花的。

“听说青海湖是爱情之湖,很多情侣都会选择来此地旅行,很多单身狗来此就是为遇见一个心仪的姑娘。你呢?你来这里是为了什么?”

天养一双大眼睛快乐而忧郁地眨啊眨,她喜欢听他的声音,喜欢他说话的方式,可是她一下子就听出他是大学生了,他在问她,问她是做什么的,她要怎么回答呢?

“我不是来旅行的,我是来放蜜蜂和采花的。”她咯咯笑起来,转身跑掉了。

长生在她们的蜂场里住了下来,翠翠亲自为他撑起一顶新帐篷。当长生知道天养她们是专门的游牧养蜂人时,他惊讶极了,好奇极了,兴奋极了。他要留下来,和她们住在一起,一起吃,一起睡,一起养蜂,他要观察她们是如何养蜂的,他要记录她们的生活,他说他就是学这方面的,现在中国的游牧养蜂队伍已经不多了,像她们这样一年四季都在追赶花期的养蜂人更是屈指可数,他要深入她们的生活,把她们的养蜂生活写成调查报告拿回去呈现给自己的导师,说这会成为很有价值的养蜂人史料。

翠翠扭着腰肢里里外外忙活着,大笑着,“哎哟,小伙子,养蜂有什么可研究的。只是你留下来我们很高兴,但你可要先做好心理准备喽,我们的生活也许并没你想象得那么美好,烦人得很!到时候,可不能打退堂鼓半途而废呀!”她走过他,大花衬衣飘飘然掠过他脸颊。

“那当然了!姨,你放心吧,我一定会坚持到最后的。”长生回答。

“哎呀,别叫我姨,叫我翠翠就行,天养高兴的时候也这么叫的。叫‘姨’多老呀,叫翠翠!”翠翠媚着眼睛惊呼。

“噢——翠翠”,长生不好意思地摸摸头,“可是这样叫好奇怪耶!”

不得不承认,天养的确是个美得摄人魂魄的姑娘。修长有力的双腿,陡峭曲线的臀部,饱满活泼的胸脯,鲜艳欲滴的嘴唇,加上一双毛茸茸的大眼睛,简直就是一匹风情万种的小母马。只是皮肤有点黑,这是长时间生活在野外的缘故,但这黑是温润的黑,是健康的黑,是自然的黑,是年轻的黑,是漂亮小母马的黑。这匹漂亮的小母马此时正扑闪着含情脉脉的大眼睛偷偷往黑骏马身上瞟,她感觉到黑马那双一汪湖水似的眼眸也在扑向她,她的眼神被他压倒,她醉了。

他们做什么事都黏在一起,取蜜,打扫蜂场卫生,观察尚蒂伊城堡一样精美绝伦的巢房,侦查外出采蜜蜂儿们的行踪。她跟他讲蜂群王国的社会构造,“蜂王是全蜂群的母亲,每群蜂只能有一只蜂王。它一直吃着营养最丰富的王浆,是全群发育最健全的雌性蜂,担负着整个蜂群的繁殖工作。”她尽量挑选一些她认为准确又听起来比较专业化的词语来讲给他听。

天养是个奇特而聪明的女子。她是养蜂人的女儿,从小就跟着父母在中国大地上赶场游走,二十年来一直在路上。在路上赶着蜜蜂追花期,在路上看火车飞过铁轨,在路上看炊烟漫过黄昏,在路上看人群奔向城市,在路上看乡村渐渐枯萎,在路上看花开四季,在路上搭帐篷生活,在路上断断续续读书,在路上野蛮生长。她的所有经历都是在路上,就连小时候上学也是在四川读一年在陕西念一年在甘肃溜达几学期,那时候,她被寄宿在乡下不同的人家跟着当地小孩一起去学校读书,父母每个学期末来接她回蜂群,后来,跌跌撞撞读到初二,父亲被一场山洪带走了,一同带走的还有十几框蜂箱。

翠翠便不许她再去念书了,她哭,翠翠就把手插到腰里,戳着她的额头喊:“去那什捞子鬼学校有什么用?白花老娘的钱!读那么多书你能上得了大学?别做梦了,你没那个命!还是跟着娘我一起乖乖养蜂。过自由自在的生活多好!”

她不再哭,她知道她的眼泪是天底下最无用的雨水。于是,她抹一把袖子戴上帽子手套跟在翠翠屁股后面去挖蜜。只是,后来她还是改不了喜欢书的“什捞子坏习惯”,迁移途中,每赶上一个小城镇的市集她就迫不及待往报刊亭旧书摊上扑过去。故事会读者知音安徒生童话鲁迅张爱玲安妮宝贝沈从文的边城小仲马的茶花女她都来者不拒,甚至在马莲河边扎场的时候,一位年轻的大学生村长送了她一本《养蜂知识大全》她也欢喜地收下。对于书,她总感觉饥渴,感觉向往,感觉难分难舍,她与书对话与书讲心事与书谈恋爱。在蹁跹飞舞翅膀匆匆的蜂群环绕中,她幻想自己是童话的缔造者是写书的奇女子是小仲马笔下生生世世的恋人。

“我养了几千只几万只小蜜蜂,都是勤勤恳恳的劳动者,养了一个女儿,却偏偏养成书呆子。你说你没事儿捧着个书钻在花地里做什么?人家小蜜蜂进花田是去采蜜的,你也去采蜜了?”每每天黑时分天养从野地回到蜂场时翠翠就会把她堵在篱笆外,一副不容商榷的模样。

天养不理她,她低着头绕过她走进去。她懒得跟她解释,她的思绪还飘在另一个罗曼蒂克的国度。她知道,在这件事情上,翠翠拗不过她,像前几次那样狠狠地揍她一顿,第二天,她还是会跑出去不见的,直到新搜罗来的几本书彻底看完,她才会安安静静重新回到蜂场里与她日夜厮守。

天养庆幸自己平时看书多,学得一些遣词造句,要不然,她怎么跟这匹来自北京的大学生黑骏马交谈?她一边讲给他听,一边心里暗自得意,偷偷笑出了声。

“你笑什么?”他合上听得饶有兴趣的双耳,一双眼睛饶有兴致地看着她。

“没,没什么。”她又涨红了脸。

他坏笑,“全群只有一只蜂王,还是雌性,那她怎么搞活全群的繁殖工作呀?她和谁交配,谁来生小蜜蜂?“他望着她,像一个求知欲旺盛的小孩。

“蜂群里分为蜂王,工蜂和雄蜂。工蜂外出采集花蜜、酿造蜂蜜、喂养幼虫、还要保卫蜂巢,清理巢房等,反正就是个打杂的。雄蜂——雄蜂就是跟蜂王生小幼蜂的,他长得体格巨大,却是个不劳而获的白吃饱!”天养话还没说完,脸上一团红霞已经翩翩起舞了。

“雄蜂的主要任务就是,与蜂王——交尾,对么?”他纠正她,脸上带着明知故问的神情。

“嗯。”她狠狠点头,长发掩映下,一双耳朵,已经被什么东西烧得发烫。

天养摸摸自己的耳垂,她闭上眼睛,那一幕的感觉还是那么清晰,那么浪漫,那么如梦似幻。她又不自觉地把手放在自己的小腹上,她相信正是在那一刻他把那颗种子播撒在她的花田里的,幸福的感觉再次弥漫上来,将她淹没。

那是长生和她们一起住了一个月之后,他要离开的前一晚。

黄昏,他们在一倾望不到边的油菜花田里游荡,他举着相机,她当他的模特,在镜头里摆出各种曲线优美的姿势,他紧跟着她,扑捉她每一个洒落于花瓣儿的灿烂笑容。她在花田里蹦着,跳着,跟他讲她在转场中遇见的各种奇事怪事,讲她小时候寄人篱下零零散散的读书生涯,讲她也想跟他一样去大城市里上一次学的梦想,他很认真地听着,眼里向她递过来一波波忧郁的深蓝色海浪。她感觉得到他的难过,她也在强装着自己的悲伤,他明天就要走了!黑骏马明天就要驰骋回北京了!她想着,一遍遍在心里默念着,眼泪大颗大颗流出来。

他吓坏了,他走过去,环住她。

黑骏马褪去了小母马的红衣裳,两匹马儿倒进花丛里。夕阳的余晖缓缓打下来,一倾万亩的油菜花田掀起层层波浪,浪涛翻滚,双马嘶鸣。

【第三乐章】重生

天养怀着那一刻美妙的心情给长生写信,眼泪却止不住滴滴滚落。

他知道了会开心吗?他会喜欢这个孩子吗?我会嫁给他吗?翠翠最近不再逼她了,她对她温和很多,但她还是不放心,她每天都在跟周遭战斗,她每天都在期盼他能突然出现,她最近老感觉恶心,除了酸汤面什么都吃不下去,她夜里常常一个人偷偷流泪,她不知道自己为什么会变成这样,她以前从不轻易掉眼泪的,她疯狂地想他,她想知道他在北京还好吗,她想问他爱她吗?他会来看她吗?

她有那么多那么长串的问题要等他回答,写下来,却只剩下一句话:

长生,九月了,我们迁到了陇西高原,你来吧,来看我一次!冬天到来的时候,我就要回南方了。

她不知道这封信何时才能寄到他手上,她不管,她不管,她只希望它快些,再快些!恨不得当天晚上就抵达他手上,第二天早上他就能站在她面前,尽管这样的希望近乎渺茫。只可惜那天离开时没有留下他电话。她对他说养蜂场一般不能用手机的,手机信号会影响蜜蜂的导航系统,它们会找不到回家的路。她只要他的地址,问是否可以写信给他。他点头,说可以呀,他正好可以把自己的一些课外书给她寄过来,她喜欢看书,就让她看个够!

新蜂王茉莉出房十五天了,翠翠观看她与雄蜂的第一次“洞房”。她在巢门外窥伺了近半个小时,欢呼着跑过来跟天养汇报,“成功了,成功了!从这一刻起,茉莉就是个成熟的女王啦!”

一个清早,翠翠在帐篷外大喊,“哎呀,不得了,王台上满满的密密的麻麻的,全是!全是幼虫呀!生产啦,我们的茉莉,真是太棒了,一下子就能产这么多,我看足足有几千只!”翠翠把自己变成一只小羊羔,在蜂箱之间来来回回蹦跶。

天养看着欢天喜地的母亲,忽然感觉难过,茉莉真勇敢!她不愧是个女王,她可以一下子诞下几千个小生命,她可以独自抵抗蜕变、疼痛,她的孩子可以不冠以姓氏,可以不要父亲。而我呢?我该怎么办?我不是女王,我只是个平凡的女人,我需要爱情,我的孩子需要父亲。”

翠翠转回身,看见瑟缩发抖的天养,她知道她又在为肚子里的孩子纠缠了,这些天,她看见过多少回这样悲悲戚戚的她了。她早为女儿心软了。

“要是想生就生下来吧,好说歹说也是个娃儿,是一条命呀!生下来,妈帮你养!”她用极少有的慈善温和的目光看着天养,说,“生下来!”

天养抬起头,流泪满面。

九月的第一场风从黄土高原上掠过来的时候,秋天到了。

天养跟着翠翠,将所有的蜂箱、帐篷、书本、衣裳、锅碗瓢盆,床单花被、瓶瓶罐罐都打包扔上大篷车,离开了。

这辆花花绿绿插着鲜艳旗帜的大篷车,翠翠已经在它的身上骑了十几年,它老了,破旧不堪,一路嚎叫不断。但这并不影响翠翠的好心情,她一边开车,一边用低音炮放着崔健的摇滚:

我要从南走到北,我还要从白走到黑。我要人们都看见我,却不知道我是谁。

天养每次听到这句,都感觉到滑稽又感动。她看看母亲张牙舞爪的大花衫,她的确是个妖艳而美丽的女人,她给蜂儿们听邓丽君,她跟北方村子里的女人学做十字绣,她的帐篷从不拒绝高大的男人,她喜欢夜里跟他们在麦地里制造激烈的风声,她放荡不羁,也风情妩媚,她是个一生自由的女人。但她仍觉得母亲缺少了些什么,她说不清那是一种什么,只觉得冥冥之中,她自己要努力去追到。

回到四川乌江边的一个小村子,停下来,安营扎寨。她们要在这里捕捉川地里最后一期格桑花。花开荼蘼之后,寒冬降落,她们会回到老家休整,和天养的爷爷奶奶生活一阵子,一个月后,春节过完,再度出发。二月抵达成都平原,三月游荡在八百里秦川,四五月折回延安,六月赴青海湖,七月不上新疆就上榆林,怎么随性怎么走,喜欢哪里的花儿大篷车就往那里去。一路上,追油菜花追荞麦花追槐米花追紫苜蓿花追棉花追党参花追格桑花追荆条花,五彩斑斓的花粉被她们的小飞机爱恋、蹂躏、带走、酿造成蜜。

天养开始晕天晕地地恶心,没完没了地呕吐,洋芋饭吃不下去,绿豆面吃进去吐出来,眼泪汪汪的,像只受伤的小兔。翠翠把陈年桂花蜂蜜用温水化了,给她喝;把肉沫花生豆掺在酸辣粉里,让她吃;把清晨河里抓来的小鱼熬成汤,端到她面前。她摇头,不吃,眼泪飞起来,还是摇头。

“妈,给我喝那个汤药吧!”

天养望向翠翠,眼里的一汪湖水,散了,乱了,滴下来,落在鱼汤里,打在一只鱼眼的瞳孔里,耀眼生辉,惊天动地。

“你这是做啥子!”翠翠粗粝的声音干嚎起来,“你一直不张口叫我妈,张口叫妈就是说这个?说得好好的,娃儿娃儿留下来,要汤药干啥?你说,要汤药做啥?”翠翠手指头珠落玉盘似的戳在天养额头上,“你说!你说呀!”

天养闭着眼睛,任泪水哗啦啦地流淌,她在痛,她的身子在痛,她的额头在痛,她的心,也在四分五裂地痛。她有什么办法?她又能怎么做?她只能这么做。两种声音在她摇摇晃晃的脑袋里乱撞、抨击、风驰电掣、火星四射。她任翠翠把她的脑袋摇成拨浪鼓,摇成摩天轮,摇成狂风中飞舞的大篷车,许久,才开口吐出一句:

“妈,给我药吧!”

“是不是因为那个男娃儿,是不是因为长生,他来了一趟,你就攒劲了,能耐了,不当妈了?都三个多月了,舍得打掉?我上次给你拿药那只是跟你置气,试探试探你,看你是否有了当妈的资格,你当时要死要活地护着肚子,你忘了?” 翠翠放声大哭,跪倒在地,脊背抽搐成一弯弓,弯曲成一条蚯蚓,一条悲伤的大声恸哭的雌蚯蚓。

翠翠不给天养堕胎的汤药,天养就自己想办法。

她在草地上狂奔,站在山顶上踢腿,在水中石头上跳芭蕾,爬树,爬很高很高的银杏树,不分黑夜白昼,不管天晴下雨。她想象自己在奔跑过程中变成一只鸟儿,飞上天,飞上很高很高的蓝天,被一只英俊的箭射中,缓缓降落,血洒一地,腹中的小东西就会流出她的身体了,她死掉也没关系,她宁愿死掉,她只愿那只英俊的箭是长生而射。

一个星期过去了,肚子却没有任何被折腾的迹象,肚子里的小魔兽似乎越长越皮实,她在里面安家了,扎根了,睡踏实了,完全不顾她的焦灼。天养的倔强儿上来了,火光凛凛的,滋滋上窜,她不信她干不掉她!

一个清晨,翠翠还在熟睡中,天养将大朵大朵妖艳而烈红的花朵扔进铁锅里煮。花朵是晒干的,在沸水中褪去花蒂,翻腾,跳跃,剥落成一丝一丝火炎炎的红。她拿出一大瓶蜂王浆,用铁勺子挖着,全倒进锅里。红色的水,黄色的蜜,搅在一起,拌在一起,融在一起,化了,在青烟里酿成一团黏稠的液体,触目惊心的红。天养把那团红喝下去,一直喝下去,喝到肚子里去。

肚子痛起来了,翻天覆地的——痛!她倒在地上,痛得打滚。那些红色的丝线,红色丝线在她的身体里翻滚、磨刀、绞杀,它们在激烈厮杀!红色丝线在她的肚子里结网,一层又一层,一圈又一圈,寸草不生,连根拔起!红色丝线在她的身体里交媾,在她的身体里交尾,在她的身体里制造巨大的风声……

她爬起来,站起身,向河边跑去。

“长生,你开弓,快开弓!打死我吧,求你了!我痛,痛啊!”她哭着,一路奔跑,扑倒在河边,红色的河流从她的身体里流出来,缓缓的,变成一条涓涓细流,流进大河中,在青色的河水中游荡成一尾红色的鱼。

“长生,你在哪里?我在痛,我在痛啊,你感受到了吗?你不说话,我知道你不说话,你低着头站在我面前,你不说话,不就是叫我做掉她吗?好啊,我做给你看——”她在河岸上打滚,哭喊,泪流下来,与血交融。

她听见了她的呼喊,她身体里的那个小生命在呼喊,她在挣扎,她在向她求救!

“不——”

来不及了。她在剥离她的身体,她在咬断最后的脐带,她在脱离她温暖的子宫,她在离开人间。

她听见自己的身体在撕裂,红色的;头顶的天空在撕裂,红色的;大片大片的油菜花花海在撕裂,红色的;千千万万只小蜜蜂在撕裂,红色的。

她看见了蜂王茉莉,她统帅蜂群,金灿灿一片,压过来,停在她的身体上,她的长发上,她的血泊里。此刻的茉莉不再是仪态万方的女王,她落在天养的睫毛上,天养看见了她眼里隐隐的泪。她的翅膀奏出悲戚的哀乐。天养懂得了,她在为她祈福,她在为她分担苦痛。

“谢谢你,茉莉!”

天养闭上眼睛,看见静穆的苍穹中,一朵白云,幻成一个婴儿的形状,对她笑。

【第四乐章】幻灭

最后一批从北方迁徙而来的大雁在南方落脚之后,这个季节的第一支寒流袭进大川了。

翠翠去场上赶集,为天养买了几本书,扯了一块红布。

“这块红布妈帮你做一件夹袄吧,现在卖的那些,机器做的,穿着不暖和,也没人味儿。诺,这些书给你的,这本,那卖书的老头子说这本书是一女人写的,妈给你买回来了。你看吧,多看看书!”翠翠一回来,就绕着天养转,转着圈圈给她讲话。

“雌性的草地”,天养抚摸着浅绿色封皮上凹凸不平的大字,喃喃地说。

“哎呀,天养,你肯说话啦!”翠翠乍惊又喜,大笑起来,“我就知道你不跟妈讲话,有了书就会说啦。爱书比妈多,书比妈亲,我知道!”翠翠语无伦次,眼里闪着泪花。

那一天,她想自己应该是死掉了。后来却被翠翠抱起来,抱回帐篷,活了过来。

那天,她在锅里煮的是藏红花,花是向村子里一位老中医得来的,藏红花的禁忌,是她从书中看到的。她从书中看到的东西太多,比如说爱情,比如说毁灭。她都学到了。

她必须要这么做,长生愿意她这么做。

长生是在她们准备离开高原的前几天出现的。

他依然扛一台黑光锃亮的长镜头相机,穿一件随风翻摆的蓝格子衬衫,依然是一匹高大挺拔的黑骏马。只是不同的是,这一次,他的身边还带着两个姑娘,一个长波浪卷发,一个身碎花连衣裙套牛仔小外套,都戴着眼镜,扛相机,笑声爽朗。

长生向天养奔过来,还没开口,眼睛先湿了。

他向她介绍说那两个是他的女同学,和他一个专业,一起来参观她们的养蜂场的,她们对这个课题也很感兴趣。她拉他进了红彤彤的党参花花田,她告诉他,她怀孕了。他激动得发红的脸颊突然僵硬了,他沉默,然后点点头,走出了花田。

她怎么就信了呢?天养在河畔一遍遍地走,一遍遍回忆那一晚,他们几个人围在篝火边的谈话。

“天养,孩子,还是打掉吧。你知道,我爱你!可我还要继续读书,你等我——”天养看着长生,他的眼睛里是忏悔的虔诚的光芒。

天养哭了,眼泪噼里啪啦滚落,她不想在她们面前哭,但她挡不住自己。

“这又不是什么大事。”那个长波浪女同学看不下去了,“现在我们女学生中,堕胎这事儿挺平常的,在爱情,前途,和生活面前,一个不请自来的小生命,往往就成为牺牲品,还能怎样呢,大家都习惯了。”她摸出一支烟,在火苗上点燃。

“现在的8090后,在工作事业稳定之前,在享受大好时光之前,在没有说走就走的自由旅行之前,还有几个愿意没事儿了生个小孩儿带在身边玩儿啊?多无聊多累!有意外了,就去做掉呗,多简单的事儿啊!除非那些没知识没文化的农村姑娘,十几二十岁,就急着结婚抱娃收鸡蛋,哈哈——对不对呀,长生!”那个穿牛仔外套的女同学放肆地大笑着。

“嗯——”长生木木地点点头,眼神躲闪。

于是她就信了,她鬼使神差地信了他们,她以为她信的是真理,是知识,是神圣的爱情。可是,她的 “以为”是镜中月水中花,与她,是薄的,空的,虚无的,风一吹,就散了。

夜里,天养一闭上眼睛就看见那个孩子,那个被她自己亲手用花朵腰斩的孩子。她扬着一朵花儿的脸庞出现在她的梦里,是一张女孩儿的脸,她对她笑,她告诉她,她的名字也叫天养。她叫她“妈妈”,一声又一声,甜甜的,黏黏的,欢快的,铜铃般的,最后却变成急促的求救声。

“妈妈,救救我!有一朵红色的花要吃掉我,救救我,妈妈——”

梦中,有一只湿漉漉的小手使劲儿攒进她手心。她从梦中惊醒,张开手,手里是空的,手心里布满黏稠的汗水。

每一夜,同一个梦重复着将她吞噬。她无法攫取自己巨大的恐惧,她在痛,在颤栗,在掏空自己。她在一片漆黑中想,那些城里的女孩是否也会如她一样痛?

她再也不能入睡,再也不敢入睡,起身,往河边走去。

河水很静,河心里洒满月光,波光盈盈。天养穿一件红夹袄,直直地,站在河边。她看见水中央有那张小女孩的脸,她对她笑,她也笑了。她知道她在这里,那一天,就是在这条河边,她离开了她的身体,她变成一尾红色的鱼滑向了这条河。她还活着,活在这水中,活在这月光下。

小婴孩赤身裸体,在水中小鱼儿一样游来游去,欢喜地拍水,咯咯地笑。

天养脱掉鞋子,踩着月光下了河。

她变成一尾鱼,朝那条小鱼游过去,游过去,游过去。