西藏应用型本科高校《园林规划设计》教学改革与实践

刘智能 邹联付 周鹏

摘 要:《园林规划设计》是园林专业的主干课程,在该专业的培养中有着重要地位。根据西藏应用型人才的培养要求,结合西藏《园林规划设计》课程的现状及切身经历和感受,针对西藏高校《园林规划设计》课程存在的问题,对该课程在实时修订培养目标和大纲、因材施教、注重提高学习兴趣和氛围、加强互动交流与协调能力、增强综合能力培养、加强实践教学、改革考核方式、提高教学团队业务水平等七方面的教学改革进行了深入探讨。

关键词:应用型高校;园林规划设计;教学;改革;西藏

中图分类号:G642 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2016.10.030

Abstract:Landscape planning and design course is the main course of landscape architecture and it plays an important role.According to the training requirements of the applied talents in Tibet, combined with the current situation of Tibet landscape planning and design and personal experiences, aiming at the problems in the course of landscape planning and design in Tibet colleges, the following seven aspects had discussed: timely revised training objectives and outline, teaching students in accordance with their aptitude, focusing on improving the learning interest and atmosphere, strengthening the ability of interaction and coordination, enhancing training to comprehensive ability, strengthening practical teaching, reforming assessment methods, improving the level of teaching team.

Key words:applied undergraduate college; landscape planning and design; teaching;reform; Tibet

应用型本科高校的主要任务是培养适应经济社会发展需求的应用型人才,它是介于研究型高校和高职高专院校之间的一种高等教育类型[1]。随着我区高等教育的大众化,西藏高校普遍把培养应用型人才作为人才培养的重要目标,以适应西藏发展。培养应用型人才已成为西藏高等教育体系和课程体系中重要的一部分。笔者认为,西藏应用型园林设计人才应具备的能力主要有以下5点:一是应用能力,能够将理论和实践联系起来;二是实践创新能力;三是协调能力;四是表达能力;五是广泛适应综合能力。

西藏目前有四所全日制本科高校,均属于应用型本科高校。目前,应用型园林设计正日益成为一门涉及面广、综合性强且倍受人们关注的学科。如何培养现代园林规划师、园林专业课程设置以及教学方法是广大师生所普遍关注的焦点问题。《园林规划设计》是园林专业的主干课程,也是园艺、草业科学、农业建筑、城市规划与设计的选修课。西藏自治区最早于1998年在西藏农牧学院97级园林技术专科专业开设了该课程,以后我校各届园林专业均有开设。随后西藏大学、西藏各职业中学也陆续开设了该课程,所采用的教学方法和教学案例也处于不断摸索中,有待于进一步改进和完善。

下面以西藏开设最早、最具有代表性的西藏农牧学院《园林规划设计》课程为例,试对该课程教学改革与实践进行探讨。西藏农牧学院(下称“我校”)园林专业开设较早,最初设于林学系下面。由于各方面的原因,园林专业的培养目标和课程设置一直偏向于园艺、农学以及植物方向,课程内容庞杂,专业核心课程不突出,专业实践实习环节不连贯。这与园林专业应用型人才培养要求是不相符的。下面就该课程所存在的问题及改革措施进行探讨,旨在合理优化教育教学资源,提高教学质量,促进西藏应用型园林设计人才的培养。

1 课程主要存在的问题

1.1 专业定位及课程设置不合理,难以与应用型人才相适应

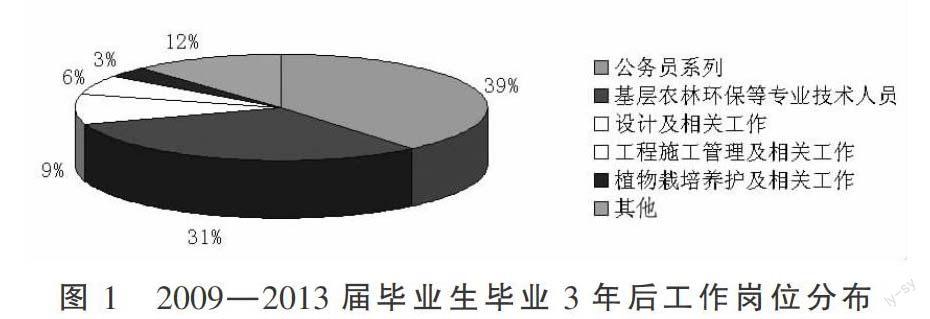

1.1.1 专业定位不合理 笔者通过对我校往届园林本、专科已就业毕业生的就业岗位调查后发现(图1),70.1%的学生以基层公务员及农林专业人员为主,从事设计及施工、植物生产与养护等的仅占17.9%。从就业地域看,西藏区内就业学生占78.6%,西藏区外(内地)就业学生占21.4%。调查结果表明,我校园林专业就业特点具有以下3个特点:一是“专业改行现象”普发,我校园林专业就业以基层行政、大农林专业技术人员为主,而真正从事园林设计、施工等对口岗位的占比很低;二是以区内就业为主;三是就业需求以及就业岗位差别极大,区内区外就业地域范围广,导致了学生对专业素养的要求差别极大。

目前,我区高校培养人才分为学术型人才、工程型人才、技术型人才和技能型人才四类。由于西藏特殊的区情,对1、2类人才需求量是少量的,对3、4类人才的需求是大量的。我国目前大多数高等院校教学评估指标多以“学术型”大学为参照,而应用型人才早期培养一般以职业技术学校、高职高专等为主加以培养,生源质量参差不齐,因此在大多数人的意识中将应用型人才认同于低层次人才[2]。就本质而言,以培养学术型人才还是以培养应用型人才为主,是不同高校根据自身特情所做出的不同选择。西藏的区情决定了西藏在需要高端学术型人才的同时更加需要大量的应用型人才,因此培育具有创新意识和创业实践能力的应用型人才便成为了西藏本科高校的重要发展方向。遗憾的是,我校目前园林专业培育目标定位长期以1、2类人才为重点,较为忽视3、4类人才的培养[3]。由于培育目标的不明确以及学生就业差异极大,导致对学生“毕业后到底应该具有什么样的能力”的认识,长期以来混淆不清。因此急需调整专业目标定位。

1.1.2 课程设置不合理 由于对学生毕业渠道的把握不准确,导致该专业大纲的编制、课程的设置不合理,长期以来存在专业定位不准确、教学内容不足、各课程联系不够、各课程间衔接不当等问题。例如开设课程中,《园林工程制图》《草坪及地被植物》等课程从未开设过,导致《设计初步》《园林规划设计》《园林植物配置》等课程开设困难,授课过程中学生识图、做图能力差、植物识别及应用能力差。由于种种原因,素描、色彩等美术相关课程以及计算机辅助设计类课程如CAD、MAX、SU、PS等大量开设,且课时占比过高,严重导致课程体系结构不合理。另外,公共基础课、思政系列课程占比也较大,而专业课程课时占比过低。

教学内容上由于我区信息相对落后,缺乏开放的教学环境以及先进的教育管理方式,教学内容难以得到不断更新,教学内容相对陈旧。我校园林专业开设以来,许多课程都存在“理论性强,对专业实践能力的培养不重视”的问题。教学理论知识同课外实践脱离现象较为普遍,且在课时分配上实践课时偏少,重理论,轻实践,导致学生实践设计、制图表现等动手能力差。而真正的实习、试验等多呈片段式,例如测量实习通常不与园林工程施工相结合,实习缺乏整体性[4]。且设计实践过程往往虚拟化,真题占比很少。在质量上,存在教学实践“不实”的问题,一个老师往往指导十几个学生,没法保证质量。

1.2 不能因材施教

在班级生源上,我区属于多民族聚集区,招生班级主要有藏族班、汉族版、藏汉混合班、部队班、特招班等,因此也决定了各班基础差别很大,特点也不同。以往的教学往往忽视班级差异性,搞大锅饭,导致教学效果不佳。例如,由于藏族生源班级英语能力普遍很差,我校针对藏族班级开设《园林规划设计》双语教学(英语、汉语)是不适宜的,应尽早取消。

在教材上,教材和教学大纲严重滞后,乡土教材奇缺。由于西藏特殊的区情,园林专业统编教材不能很好地适应西藏教学,往往导致“上课没有教材,学生通常只顾写笔记”的现象发生,教学效果不好。

1.3 缺少学习氛围

在学生方面,由于历年扩大招生,所招学生素质呈下降趋势,生源基础差,相关知识较为匮乏。有相当部分牧区学生进入高校前从未接触过电脑,给学习带来了难度,导致学生学习积极性较差,学习氛围不浓。

在实践方面,与企业、同行单位的联系不够,常缺乏实践项目实训,导致实践性环节薄弱,实践和动手能力差。学生对于方案设计往往注重美观,着意平面构图,而对功能、实用性、作品质量等上面通常忽视对人的行为与环境生态的影响,经常脱离实际,大大影响了作品的可行性。做图上不规范,尺度感不佳。学生户外教学实习认识不够,实习、试验较为消极,常走马观花。在分组合作中存在问题较多,学生团队协作、解决问题的能力没有得到充分锻炼和培养,“非图纸”表达能力欠佳,常出工不出力。

在教学方面,教学方式不能做到与时俱进,信息落后,更新迟钝,教学理念陈旧。教学方法单一,导致“以偏向于教师为中心”的单一教学模式普遍发生,不能很好地调动教育主体的学习积极性,学生学习兴趣和积极性不高,教学效果不佳[5]。

1.4 互动较难

由于我校园林专业师生比较低,同时藏族班、汉族班、藏汉混合班、部队班、特招班等各班班情差异大,所以课堂上难以掌握每个学生的思想动态。教学往往形成“以实习基地、教材、教师为中心”的问题[6]。另外,学生普遍缺乏主观能动性,总是感觉上课是教师一个人的事情,与自己没有多大关系,导致学习积极性差,互动消极。

1.5 考核形式单一

该课程以往一直采用理论考试和图纸形式作为考核的主要方式。理论考试通常是临考前背诵,以理论为主,考试结束后往往很快就忘记了理论知识。图纸形式的成果也不明显,学生经常抄袭其他的优秀设计作品,或没有章法的随意填充,缺乏创新,学生的潜能没有充分发掘[7]。这种单一的考核方式很难准确有效地反映学生的真实水平。

2 改革方法与措施

2.1 实时修订培养目标和教学大纲

我校学生就业需求差别极大,以往的专业培养目标难以与应用型人才培养要求相适应,应切实注重人才培养体系的统一性和多样性结合。自2014年以来,该专业积极转变观念,实时修订专业培养目标和教学大纲,并积极完善专业课程体系,面向岗位群培育,将培养目标由“专精英才培育”为主修订为“基于岗位就业能力的应用型广博人才培育”为主。明确教学大纲的内容,对于专业教学目标要做到广度和深度的平衡,尤其注重综合应用能力的提高,专业上做到应知、应会等[8]。以职业岗位工作要求,开发项目课程,注意培养阶段性与整体性间的贯通,采用“厚基础、宽口径模式”,以满足应用型园林规划设计人才的培养需求,教学中贯彻以学生为中心,培养学生基本素质,强化基础教育,以基础带动能力,并加强综合素质和团队协作能力[9]。

自2014年确立以培养应用型人才的目标后,对园林专业的人才培养方案进行了针对性调整。实时调整课程,去除了不合理的双语教学,并削减美术类、计算机辅助设计类课时量,新增《园林工程制图》、《草坪与地被植物》、《藏文化与园林》、《西藏园林植物配置》等课程,并合理安排课程开设时间,使课程体系联系紧密,设置合理化,促进了课程间的互动与交流。而对于专业核心课,加大试验、实习课时量,实习内容和实习时间的增加增强了学生的学习积极性。

针对西藏区情进行针对性地安排教学大纲以及调节授课内容。世界前沿研究型理论占比适当削减,在此基础上加大应用型技能课时量,让学生涉猎广博,以适应多样性就业需求。我区生源大部分是西藏生源,其次是内地生源,授课时要立足于西藏区情,实时增减教学内容,对各课程、各章节的具体授课内容进行合理调整。经过2年的探索,学生的实践动手能力得到了明显提升。

2.2 因材施教

学生的个体差异影响教学效果。针对我校藏族班、汉族班、藏汉混合班、部队班、特招班等不同班级情况,学生基础、层次、特点差异很大,在教学大纲、授课内容、授课方式上必须区别对待,因人而异、因材施教。例如针对藏族班基础相对较差,但美术功底普遍较汉族班好,感性思维发达,理性思维以及方案创新能力相对较弱的情况,可以在分组协作时将藏汉族学生混搭,相互取长补短,藏族学生主要负责方案的表达,汉族学生主要负责方案的创作,使得实践效率明显提高。同时在命题、任务书上予以区别对待,藏族学生对本民族项目兴趣高昂,对于地方文化浓郁的项目应积极鼓励藏族学生参与,充分发挥其主角作用,激发潜能和学习积极性。针对部分学生基础知识薄弱、能力差、学习兴趣不高、实践弱,应区别确定教学难易度。可以考虑给予“开小灶”、分组授课等方式,单独指导,给予单独命题与组织任务,或者通过优差生搭配、藏汉搭配等,发挥传、帮、带作用,激发其学习潜能。

教材开发是课程改革的核心成果,该课程及时规范了教材及参考书目。针对乡土教材严重不足的问题,结合西藏区情,开展精品课程建设,编制了《西藏园林与设计》、《西藏园林植物配置》、《藏东南园林植物》、《西藏地被植物》、《藏式庭院景观设计》、《西藏园林史》等大量地方特色教材,并与地方园林行业协会、企业合作,专兼职教师共同开发课程标准。教材内容科学、实用性强,穿插大量彩色图片和多媒体,与西藏区情结合紧密。书中的案例多取自西藏本地区的园林实际项目,并引入地区行业标准、工作规范,使教材内容适应岗位就业需求,充分做到“教、学、做”一体化。配套教材方面编写了《园林规划设计》实训大纲,实践指导书,并制订技能考核项目和考核标准,对学生参与实践有明确的指导性,使用起来有较强的针对性和实效性,具有较强的地方特色。另外,还编写了《园林规划设计》试题库、《风景园林工程技术人员》国家职业技能鉴定等试题库,5种题型1200余题,便于学生自测。课程设置方面,结合校情、区情和办学目标定位开设了特色课,例如《藏族史》、《藏文化艺术》等课程。确立培育“熟悉西藏区域人文、地理和生态环境条件的园林专业技术人才”为特色,制订相应的课程体系,优化园林规划设计教学。通过系列举措,明确了教学目标,形成了地方特色课程体系。

2.3 注重提高学习兴趣和氛围

《园林规划设计》是一门操作性、实践性、创造性都很强的课程,应将课堂还给学生,让学生成为课堂的主角,让学生从“做”中主动学习,真正明白“先行后知”的道理[10]。传统的板书式、注入式、填鸭式教学,教师讲得多,学生做得很少。针对传统“先理论后实践模式”存在的弊端,改革后变传统教学“以教师为中心”为“以学生为中心”的新教学理念,达到理性思维与感性思维相结合的教学过程,注重学生的基本综合素质、动手与实践能力、综合应用、分析与解决问题的能力、可持续自我发展能力,并培养学生的团队协作能力,打破了传统的应试教育模式。

在教学方法创新,新的教学方法如项目教学法、案例教学法、互动式小组讨论教学法、现场教学法、成果激励法、模拟实战法、分组课题设计法、体验式教学、观摩教学法、模拟公司教学法、表演及角色教学法、情境模式教学法[11]等不断得到实践,改“一言堂”为“全言堂”。例如改革后采用的案例教学法与互动式小组讨论教学法,以“案例教学为主,多种方式为辅”的教学方式,将优秀设计方案引入教学,理论联系西藏实情,教师、学生、公司、同行部门等多元互动授课,分组讨论。

教学手段上改传统教学为多媒体、启发式、讨论式、单项设计竞赛式、发现式、提问式、现场示范诱导式、分段式、体验式、项目式、任务驱动式、名家讲座等“多维教学”方式。另外,改革后还开设了网络平台交流,开通“园林规划设计学习园地”网站等,激发了学生的自学能力。

此外,针对以往理论课时占比过高的情况,将理论课时与实践课时调整为4∶6,知识性教学与激发性教学相结合,达到精讲多练,注重实践的目的。

改革后,通过丰富教学内容和多维教学手段,提高了教学效率以及学生的学习兴趣和氛围。

2.4 加强互动交流与协调能力,增强综合能力培养

教学中应发挥交流的作用,因材施教。传统设计过程仅限于老师和学生之间的双向交流,师生以灌输教学为主并以教师为中心,缺少多向互动环节。长期以往,学生创新能力不足,容易导致“只会画图,不会思考,只会借方案、抄方案而不会设计方案,缺乏创新能力”的不良后果。课程改革后,改传统的“双向交流”为“多向交流”。《园林规划设计》课程教学应注重“一对一”的教学模式,教学中要严格师生比,防止一个老师指导过多学生的情况发生。课程设计时,要求教师对学生一对一说图、改图,组织研讨会、讨论组、汇报成果听证会等,通过教师、学生、同行部门等之间的多元交流与互动,让学生在每一个设计实践中观察、记录、体会、交流、比较、分析、思考,锻炼应用型人才的协调能力、沟通表达能力、处理和解决问题的综合能力等,同时可以增加同学、师生、同行各部门间的互动。同时注重内外交流,走出校门,定时选派优秀师生到校内外、区内外的对口援藏单位访问、进修、深造、交流等。

此外,课程建设上还应加强基础理论教育以及交叉学科之间的交流,注重学生知识广博、厚基础的培养。

2.5 加强实践教学

“实践”是园林规划设计的一个基本特征,其地位非常重要。课程改革应重视实践教学课程,特别注重学生综合素质培养。教学一线主讲教师必须长期从事设计相关实践,避免眼高手低。学生的实训方式应多样化,例如采取与公司企业协作、设计竞赛、辅助讲座、调研分析、测绘训练、分组协作、研讨交流、成果表达等方式。可以充分利用组建设计兴趣小组,鼓励学生参与或申报各类竞赛项目、大学生创新性试验、参与名家讲座等多种方式和手段,激发学习兴趣,浓化学术氛围,增强学生成就感和自豪感,促进课程建设,并积极鼓励学生参加专业职业技能鉴定、职业资格证书等考试。

以往的教学,对项目建议和可行性研究重视程度不够,而这是项目设计任务书的研究基础,具有重要的指导性意义[12]。改革后,切实利用实际项目,让学生完成测绘训练、调研分析、模型制作、体验后的总结与点评,采用项目驱动和任务导向的教学方法。例如我校实习基地建设、校内公园设计与施工、西藏新农村规划、西藏旅游景区规划等项目,整个过程均让学生参与,完成测量、设计、施工等,极大地激发了学生的积极性和成就感。对外服务项目方面,要充分利用校企合作平台,以岗位工作生产流程为主线,从“发布招标公告—领取证书—现场踏勘—完成设计—设计招标”,使他们在掌握专业技能的过程中培育综合能力,学会如何与他人打交道、如何合作、如何平衡和解决矛盾。

试验方面,对于实践命题切忌“假、大、空”,应结合西藏实际,严格控制实践项目的大小。以小、中项目为主,大型项目应谨慎,毕业设计项目可适当放宽,应强化园林工程识图、工程预算、小型园林绿地种植设计等重点环节[13]。在实验课堂中应积极引导学生开展空间训练,培养其空间想象能力、创新能力和基本技能、学生的兴趣爱好和自信心、成就感的培养以及学生解决实际工程问题的能力。

在实习方面,过去“集中式实习”一般是到苗圃、教学实习基地走走、看看,时间一般约一周,极易流于形式。改革后采用“集中实习”与“阶段实习”相结合的“弹性实习机制原则”。鼓励学生利用休息日、假期联系施工单位进行实习。

毕业设计应以实战为主,测量、记录、分析和解决问题,完成说明书、工程预算等环节,并且现场施工,克服走马观花、完成任务式的消极态度。

在实训配套方面,随着我校园林生源的扩招,实验条件及经费严重不足,改革后着力加大了资金投入,加强专业教室、实验室建设。校内实训基地以前处于完全空白状态,最近两年新建两处实训基地,尚不能满足学生实训需求,还需要加大建设力度。校外实训基地方面目前比较充足,与地方园林公司、设计院、地方园林部门等建立了联系,形成一批稳定的校外实习基地。学生通过实习实践,开阔了眼界,对园林规划设计课程帮助很大。

2.6 改革考核方式

针对传统考试的弊端,改革后建立多层次考核体系,采用“基本能力+专业能力+关键能力”综合考核体系。着重强化应用型人才的设计能力,其中理论占35%,实践占65%。并详细构建了新的评价方法:评价以阶段性的进步为评价依据,每一次的项目训练都将作为成绩评定的依据。方案的评定将按照构思立意(25%)、功能布局(25%)、图纸表达能力(25%)、设计说明(10%)、可操作性(15%)来评分。这种考试改革激发了学生的竞争意识、自强意识,从而有利于促进学生的学习积极性,将学生从书本中解放出来,对学生动手实践能力的培养和技能训练起到了良好的激励作用。

2.7 提高教学团队业务水平

《园林规划设计》课程教学要求教室具有精深的专业理论知识和娴熟的专业实践技能。为保持良好的专业素养,主讲教师应积极参与市场竞争,对外承接园林工程项目、提供技术咨询业务等。尤其是多承接西藏本地园林项目,并鼓励学生积极参与锻炼。

西藏由于信息相对闭塞,我校由于种种原因,该课程师资力量向来薄弱。近年来在这个方面也做了积极探索。通过“走出去、引进来”、“高校继续教育工程”等,在内地高校、援藏单位的大力帮助下,师资力量得到了明显提高。

3 结 语

针对以培育西藏应用型人才为目标,对《园林规划设计》课程改革尝试,进行了一系列实践举措,使该课程教学课堂气氛活跃度得到明显提高、学生学习积极性明显增强,提高了学生专业能力和综合能力,增强了学生的就业竞争力。

参考文献:

[1]孙得东,李卓冉.应用型本科高校园林规划设计教学改革与实践[J].中国农业教育,2012 (1):92-96.

[2]周谷平,徐立清.论新建本科院校应用型人才培养目标定位[J].浙江万里学院学报,2005,18(3):5-8.

[3]张勤,张海丽,张绿水.案例教学法在《园林规划设计》课程中的应用[J].天津农业科学,2013,19(7):87-91.

[4]杨瑞卿,肖扬.基于职业能力培养的园林专业实践教学研究[J].天津农业科学,2015,21(5):106-109.

[5]张洪祥.基于CDIO工程教育模式的园林规划设计课程教学改革探析[J].重庆工贸职业技术学院学报,2013,31(3):21-23.

[6]杨京燕.高职园林“教、练、创”一体化实践教学体系构建研究[J].天津农业科学,2015,21(10):147-150.

[7]孙丽娟,宰学明,纪易凡,等.应用型园林专业人才职业岗位能力培养的现状与培养方式研究[J].天津农业科学,2014,20(9):82-85.

[8]闻治江,伍卉.基于就业岗位能力要求的高职园林规划设计课程教学研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2015,31(9):248-249.

[9]刘新燕,衣学慧,方大凤,等.“五步教学法”在园林规划设计课程中的应用[J].中国林业教育,2005,10(6):64-65.

[10]潘晶.论景观设计教学的创新[J].长春理工大学学报,2011,3(1):181-182.

[11]陈祺,周博,刘卫斌.基于分步设计的风景园林分类教学方法遴选研究[J].中国园艺文摘,2015 (1):198-201.

[13] 关文灵,李东徽,朱燕蕾.《园林规划设计》教学改革探索[J].云南农业教育研究,2005(1):27-28.