论权德舆的诗文集序

邵珍珠

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241002)

论权德舆的诗文集序

邵珍珠

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241002)

权德舆是中唐时期写作集序最多的文人,集序不仅包含了集主的文学主张,体现了其个人的文学观念,还有着独特的艺术魅力:结构组织细密平稳,叙事清晰有条理;语言平易自然、典丽畅达;情感真挚细腻,抒情意味浓厚。换言之,其集序文既整齐而又富有变化;既有纪实性,又充满诗情画意。

权德舆;集序;文学观念;艺术魅力

权德舆乃中唐时期的文学家,他“主文之盟,余二十年矣”[1],其文学成就在文学史上的整体地位虽非超一流,但在古文的发展史上却举足轻重。葛晓音在《汉唐文学的嬗变》中说:“在李华、独孤及、梁肃等人到韩、柳之间,权德舆是个承前启后的重要人物。”[2]然而就是这样一位文坛盟主,却由于种种原因,后世很少论及。虽然权德舆的集序文仅有13篇,但此数量在唐代作家中却是最多的。他的集序不仅明确注明了其写作的背景和意图,还包含了他对集主的评价,体现了其个人的文学观念,情感也非常真挚,因此很值得研究。本文试图从权德舆集序分类的基本情况、集序所体现的文学观念、集序所表现的艺术特征三个方面来进行探讨。

一、权德舆集序分类的基本情况

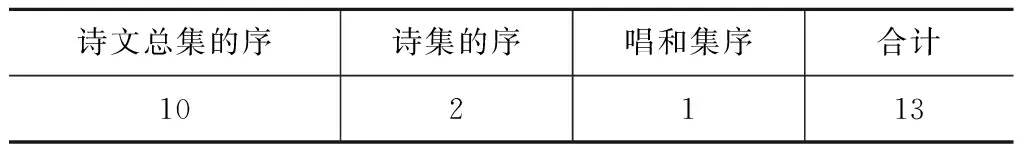

权德舆的集序都保存在《全唐文》中,具体情况如表1:

表1 权德舆集序分类表

其最具特色的是为别人的作品集所作的序,共12篇。从所序的对象来看,主要是为他人的诗文总集作序,如《右仆射赠太子太保姚公集序》(《全唐文》卷489)、《徐泗濠节度使赠司徒张公文集序》(《全唐文》卷489)、《兵部郎中杨君集序》(《全唐文》卷489)、《比部郎中崔君元翰集序》(《全唐文》卷489)、《中岳宗元先生吴尊师集序》(《全唐文》卷489)、《唐银青光禄大夫守中书侍郎同中书门下平章事赠太傅常山文贞公崔祐甫文集序》(《全唐文》卷493)、《唐赠兵部尚书宣公陆贽翰苑集序》(《全唐文》卷493)、《唐御史大夫赠司徒赞皇文献公李栖筠文集序》(《全唐文》卷493)、《唐故漳州刺史张君集序》(《全唐文》卷493)、《唐故通议大夫梓州诸军事梓州刺史上柱国权公文集序》(《全唐文》卷493)。还有2篇是为作家的诗歌集所作的序:《右谏议大夫韦君集序》(《全唐文》卷490)、《左武卫胄曹许君集序》(《全唐文》卷490)。从集主来看,他们都是中唐时期的文人,且和权德舆一样都是官僚型学者,不仅在政治上有所建树,在文学上亦有很高的成就。通过权德舆的笔端,我们可以知晓这些集主除了创作诗歌外,尤为擅长撰写表、启、铭、赞、序等“有补于时”的实用性文章。

二、权德舆诗文集序的文学观念

权德舆诗文集序中不仅包含了集主的文学主张,也或多或少体现了其个人的文学观念。首先,权德舆在集序中以简练的语言概括了集主的文学主张,具体主张如下:

崔祐甫——“以修人纪,以达王事;是为无作,作则有补于时”;陆贽——“为文;为臣;事君”;李栖筠——“君子之道有始有终”;崔元翰——“师尊六籍,磅礴二汉”;杨凝——“磅礴三古,推明六义”,“极文采之用,为太平嘉瑞”;张登——“鹖必斗而知毙,龙就屠而不驯”;吴筠——“稽性命之纪,达人事之变”;权若讷——“以彩错峻拔,使善否章明为主”;张建封——“足言足志,践履章灼”;姚南仲——“吟咏以达情性”;韦渠牟——“以文发身,以直事君”;许经邦——“践儒行”。[3]497-527

由此可以看出,这些集主非常重视文章的政教作用,这不仅和中唐时期的社会政治文化背景有关,也与当时诗歌讽喻理论的发展关系密切。安史之乱使得唐王朝的各种政治社会矛盾日益增长,因此规讽统治者和教化臣民成为当时的文坛风气。这些集主又在朝中担任要职,具有强烈的社会责任感,有的还曾是科举考试的监考人员,这就使得他们更加注重文章的教化作用。

其次,权德舆在集序中也阐述了自己的文学观念,主要包含以下几个方面:

1.对文学社会功用的把握。中唐时期,文人重视文学的教化作用,权德舆也不例外。他认为“君子消长之道,直乎其时,而文亦随之。得其时则彰明事业,以宣利泽;不得其时则放言寄陈,以摅志气。”[3]498意思就是在时运来临时,文人发挥自己的才能,用文章来为皇帝歌功颂德;在时运不佳时,以文章来抒发自己的豪情壮志,这对孔子的“兴观群怨”说等传统儒家诗教是有一定继承意义的。当然,权德舆的这一主张为后期古文运动家的古文理论提供了基础。众所周知,韩愈主张“不平则鸣”,这里的“鸣”不是一种消极的遭到不平后的自然反应,而是对不合理现象的愤怒抗争,和权德舆的“不得其时则放言寄陈,以摅志气”有异曲同工之妙。他在这些序文中,围绕着“宣利泽”“摅志气”这一中心,对文学社会功用进行了多次阐释,现整理如下(因篇题较长,所以取其最后几个字):

操柄者务广通则其弊以流。(《崔祐甫文集序》)

经纬教化,鼓天下之动,通天下之宜。(《李栖筠文集序》)

经纪万事,章明统类。(《崔君元翰集序》)

以文华国。(《杨君集序》)

然则,体物导志,其为文之本欤?(《张君集序》)

文之为也,上以端教化,下以通讽喻,其大则扬鸿烈而章缉熙,其细则咏情性以舒愤懑。(《权公文集序》)

然则元侯宗工,作为文章,本于王化,击于风俗,亦其志气之所发也。(《张公文集序》)

推于心术,畅于事业。(《姚公集序》)

然则缘情咏言,感悟造端,发为人文,必本王泽。(《韦君集序》)

由此可见,权德舆除了强调文学的政教作用外,并没有像中唐时期有些文人那样忽略文学“咏性情”“舒愤懑”的作用。他认为文学是自己思想、意愿、情感的表现,是自己心灵世界的呈现。换言之,文学不仅可以“有补于时”,还可以“体物导志”。他不仅是这么想的,也是这么实践的,他的文章处处以“情”着笔,写得至情至理。

2.对言与道的认识。言与道,即文章的形式与内容。权德舆清楚地看到了魏晋南北朝文章片面地追求形式而忽视内容的弊端,从而主张内容与形式的统一。他在《醉说》一文中就曾强调:“酌古始而陋今,备文质之彬彬。善用常而为雅,善用故而为新。”[3]471从他的集序文中也能看出他对言与道的认识。如他为吴筠的集子作的序《唐故中岳宗玄先生吴尊师集序》云:

道之于物,无不由也,无不贯也,而况本于玄览,发为至言。言而蕴道,犹三辰之丽天,百嘉之丽地,平夷章大,恬淡温粹,飘飘然轶八紘而溯三古,与造物者为徒。其不至者,遣言则华,涉理则泥,虽辩丽可嘉,采真之士不与也。宗元先生吴君,其知言者软![3]513

这里,权德舆认为“道”是目的,“言”则是手段。倘若言不“蕴道”,即使文采再好,也会显得空洞无比;即使议论道理,也会显得拘泥生涩。不仅如此,他还认为“道”作为内容,始终是第一位的,而“言”作为形式,则是第二位的。因此,他判断文章好坏的标准是“言而蕴道”,认为文章必须能够把握并表现出“道”的精神实质,才是好文章。

又如《唐故银青光禄大夫御史大夫赠司徒赞皇文献公李公文集序》:

辰象文于天,山川文于地。肖形最灵,经纬教化。鼓天下之动,通天下之宜,而人文作焉,三才备焉。命代大君子,所以序九功,正五事,精义入神,英华发外,著之话言,施之宪章,文明之盛,与天地准。[3]504

此处,据内容而言,他强调文章应该描述六府三事,并且与修身养性息息相关。其更是在《徐泗濠节度使司徒张公文集序》一文指出:“忠,文之实也;智,文之舆也;仁,文之爱也;义,文之制也。”[3]521也就是说,权德舆认为“忠”“智”“仁”“义”是文章的内容。

在中国文学发展的历史长河中,对于道的论述源远流长。而道的种类也有很多,但最容易让人们想到的便是道家之道与儒家之道。道家追求的方向是“自然”与“无为”;而儒家追求的是道德法则,它以“仁”为核心。权德舆的集序中所谈及的“道”则主要是指儒家之道,比如“君子之道”“士之道”“化成之道”等,这些都和品德修养有关。当然,他也不否定道家之道,他在给吴筠的集子作序时所说的“道”则是道家之道,这或许是因为吴筠本身就是道士,且笃志于道,崇尚那种顺乎天性、放任自然的境界。

3.对历代文学的评价。综观权德舆的诗文集序,我们不难发现,他在序中对历代文学进行了简要的评价,从这些评价中看出他有明显的复古意识。如他在《唐故尚书兵部郎中杨君文集序》中开头就说:

周家忠厚,文章备乎二代,先师有郁郁之叹,故周任、史克、仍叔、吉普之伦生焉。汉氏铲烦苛,弘利泽,训辞深厚,议论宏大,故贾谊、扬雄、司马迁、相如之才出焉。唐兴几二百岁,绍周汉之逸轨,以文华国,犹云汉之为章于上,江汉之为纪于下,九功成焉,百度贞焉。王泽浃洽,故斯文换发。[3]509-510

这里,权德舆认为周代的文学是在夏商两代的基础上发展而来的,孔子丰富的学说对其发展也有一定的影响。到了汉代,文章主要是用来铲除烦苛,为皇帝歌功颂德的,其训教之言尤为深厚,议论也较为宏大。谈及唐代,他认为唐代文学是继承周汉文学轨迹的。由此可见,权德舆对先秦两汉文学是极为推崇的。他在《唐故尚书比部郎中博陵崔君文集序》也说道:

荀况、孟轲,修道著书,本于仁义,经術之技派也,待夫骚人怨思之作,游士纵横之论,刺讥捭阖,文宪陵夷。至汉廷贾谊、刘向、班固、扬雄、司马迁、相如之伦,郁然复兴,有古风烈……后之人力不足者,词或侈靡,理或底伏,文之难能也如是。[3]506-507

他认为荀子和孟子是从仁义的角度来进行文学创作的,这是属于儒家一派的,是值得肯定的。但他又认为稍后的《楚辞》等怨恨悲伤类作品,纵横家的肆意橫行、无所顾忌的言论,使得文学由盛而衰,不过幸运的是到了汉代,贾谊、刘向等人则使文学“郁然复兴”,并呈现出质朴纯古的风气。他崇尚儒家,极为推崇周、汉文学,尤其是汉代文学,汉代的著名作家几乎都在其称赏之列,如贾谊、司马相如、班固、扬雄等。

再看《唐故通议大夫梓州诸军事梓州刺史上柱国权公文集序》:

自孔门偃商之后,荀况孟轲,宪章六籍。汉兴,刘向、贾谊论时政,相如子云著赋颂。或宏侈巨丽,或博厚遒雅。历代文章,与时升降。其或伯仲之间,齐名善价,以德行世其业,以文学大其门,则又鲜也。[3]517

他认为孔子之后的荀子、孟子等人,是效法六经而进行创作的;认为汉代文章宏大恣肆,继承了诗经的风雅传统。然而他又认为历代文章虽说在伯仲之间,不分上下,但既能“以德行世其业”,又能“以文学大其门”是罕见的。这似乎表明权德舆不仅强调才能的作用,更重视个人品德的重要性。

三、权德舆诗文集序的艺术特征

权德舆的文章备受大家喜爱,《旧唐书》中“王侯将相洎当时名人薨殁,以铭记为请者十八九,时人以为宗匠焉。”[4]就是很好的证明。元好问也曾在《唐诗鼓吹》中说:“文公诗,温粹可爱。”此处虽在形容其诗歌,但我觉得用来形容他的集序也不为过。那么这些集序到底有着怎样的艺术特征呢?我认为包括三个方面。

1.结构:“廊庑廪廏,户牖悉周”

皇甫湜在《论业》一文中对权德舆作品评价道:“权文公之文,如朱门大第,而气势宏敞;廊芜廪厩,户牖悉周……”[5]其中“廊庑廪厩, 户牖悉周 ”是说其文章的结构细密平稳,叙事清晰有条理。其12篇诗文集序的结构也是如此,且大致是固定的:首先阐明自己的文学观念,然后概括集主的生平、官运或对集主的文章进行分类,最后谈到诗文集的编次体例并交代创作缘由。

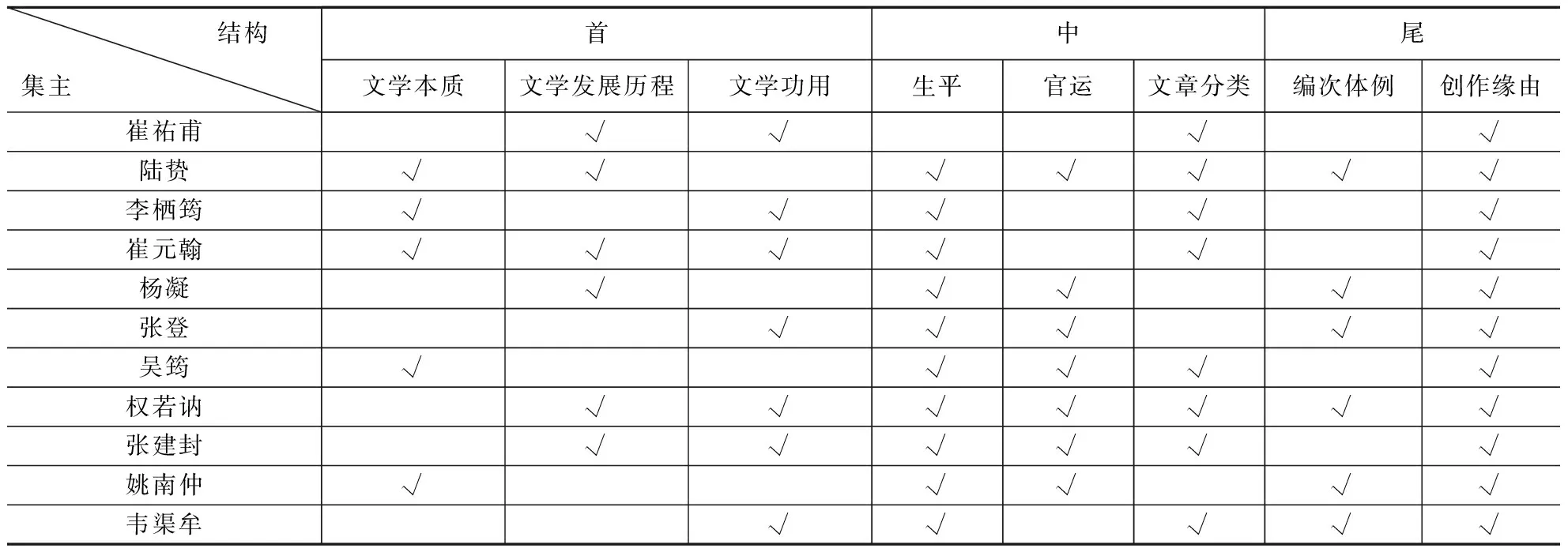

如权德舆在为许经邦的诗集所作的序《左武卫胄曹许君诗集序》中,首先论述了文学发展的历史进程,认为魏晋南北朝的文学尽管文辞丰富多彩,但“理不胜词”,而唐开元以来虽存在复兴的苗头,但“吟咏性情”的还是少数。紧接着对许经邦的生平进行了简要的梳理,刻画了许经邦“孝敬温信”“清廉自爱”“不终其寿”的士友形象。最后,交代了是受韩洄所托而作此序,此外,还对许经邦的诗进行了简要的评价,认为他的诗是“意与境会”,是“疏导性情”之作。权德舆的其它11篇为他人诗集所作的序也是按照这样的一种模式进行的,为方便大家了解,请看表2:

表2 权德舆诗文集序的结构示意表

从此表可以看出,权德舆的集序文大致都是按照这样的结构创作的,当然在中间部分除了描写集主的生平和官运之外,也穿插着对集主人物性格的描写,比如说写陆贽的时候,他的“孝”就跃然纸上。可以说权德舆集序文这种固定的模式,使集序这种体裁日臻成熟,为此后文人的集序创作提供了样式。

2.语言:“立言典丽,文明意精”

“立言典丽,文明意精”[6]来源于皎然给权德舆的回信《答权从事德舆书》中,很明显这是对权德舆作品语言的评价。因此,他的集序往往平易自然、典丽畅达,这与他文中骈散相间的语言形式有关。他看到了骈文的不足,想要创立一种骈散相间,质朴复古的新文体,因此,他吸收了先秦古文的长处,在散体中掺杂些骈句,如此一来,他的文章既有整齐对称的建筑美,又有流动圆润的音乐美。如《徐泗豪节度使赠司徒张公集序》中有这样一段:

昔有虞以俊哲文明理天下,故有谐八音、陈九德、庚载康哉之臣;周宣王修文武之业以开中兴,故有歌烝人、赋韩奕、清风大雅之什。春秋之际,诸侯列卿大夫,惑物造端,能赋可以图事,释诗可以谕志。然则元侯宗工,作为文章,本于王化,击于风俗,亦其志气之所发也。[3]520

这段文字以排比句和对偶句为主,其中适当穿插一些长短句,形成了散中有骈,骈中有散,骈散相融的艺术特色。这样的行文安排使得文章看起来参差错落,实际上却张弛有度。细细品味,其节奏时缓时慢,给人一种一泻千里的气势感。

再看其《左谏议大夫韦君集序》的一段:

贞元十二年夏四月庚辰,皇帝御麟德殿,命通儒硕生,与缁黄上首,杂论奥赜,互相发明,繇是京兆韦君以四门博士召见。三元六学,博辩宏大,精义具举,宸心乃愉。寻献七百字诗一章,词华彬蔚,诏旨优答。浃日授秘书郎,逾月迁右补阙,未半岁拜右谏议大夫。其馀以文发身,以直事君,言事侍从,论思讽议,贾生当受厘之问,方朔擅不穷之智,近臣渥命,荣冠一时,荐绅竞劝,岩谷皆耸。[3]524

此段文字先以散体开头,中间融合了多种骈体句式,如双四句:“精义具举,宸心乃愉”“词华彬蔚,诏旨优答”“以文发身,以直事君”“言事侍从,论思讽议”;双六句:“浃日授秘书郎,逾月迁右补阙”;双七句:“贾生当受厘之问,方朔擅不穷之智”。这些句子既符合骈文的对仗要求,显得整齐有序,同时又注重句式的变化,避免单调滞板。[7]

这种骈散相间的语言现象在权德舆的集序文随处可见。这一现象同时也告诉我们,他试图打破死板枯燥的四六句,将秦汉古文的质朴与六朝骈文的偶俪有机的结合起来。他在写作的过程中,注重有骈有散,骈散结合,文章的语言也更趋向于晓畅自然、温润典雅,符合其“有简有通”的文论思想,这和初唐此类文章以骈体为主的特点是大不相同的。这些既整齐而又富于变化,既纡徐曲折而又充满气势的句式,在初唐散文与中晚唐散文之间架起了一座新的桥梁。在散文语言由骈入散的发展过程中,权德舆功不可没。[8]

3.情感:“周流于亲爱情理之间”

杨嗣复曾在《权载之文集序》中说道:“其他千名万状,随意所属,牢笼今古,穷极细微,周流于亲爱情理之间,磅礴于勋贤久大之业……”[9]此番言论说明用真情实感写文章是权德舆行文的一大特点。观其文章,可知其中充满了感情色彩,抒情意味极浓。那么,其集序文是如何抒发感情的呢?

首先,用一些叹词表达自己强烈的情感。“噫”这个字眼在他的集序中多次出现。如那篇著名的集序文《唐赠兵部尚书宣公陆贽翰苑集序》的开头:“噫!一薰一莸,善齐不能同其器;方凿圆枘,良工无以措巧心。”这里,“噫”字饱含浓情,在开头就定下了同情悲慨的基调。再看他的《唐故尚书兵部郎中杨君文集序》:“噫!自天宝已还,操文炳而爵位不称者……今懋功亦以中兵下大夫,奄忽不淑。”“噫”词将伤感之情溢于言表,此处作者以深情的笔法,伤感的情调,把杨凝才高命短、不容于世的形象渲染了出来。不仅如此,他还喜欢用“呜呼”“悲夫”等叹词。

其次,借用历史人物抒发自己的真情实感。“典故能够借助历史与现实在相似性基础上的相互映照表现一定的思想与情感,并能达到以少胜多的艺术效果。”[10]他于集序文中引用最多的历史人物,乃是西汉的散文大家,如贾谊、司马相如、班固、扬雄等,其中贾谊共出现了7次。这些历史人物与集主之间或多或少存在着一定的联系,比如权德舆在为陆贽作集序时,“贾谊”就出现了三次。陆贽与贾谊确实也颇为相似,都是少年知遇于帝王,英年早逝,他们的离世是当时的社会历史的一大不幸,所以权德舆说:“汉道未融,既失之于贾傅;吾唐不幸,复摈弃于陆公。”[3]500而在文章的末尾,又发出了如下的感慨:“贾生有时而无命,终于一恸。惟公……逢时而不尽其道,非命欤?”[3]503他借用历史人物来与集主进行比较,使得读者在与那些伟大灵魂的撞击中产生深沉的回响,从而为文章增添了几分思想深度与文化厚重感。

最后,用一些问句来强化自己的感情。问句与陈述句相比,感情色彩更为鲜明,对文章有着推波助澜的作用。权德舆于集序文中反复使用问句来强化自己的情感,如《唐故兵部尚书宣公陆贽翰苑集序》中的一段:

古人以四之不遇也,其要有四焉……惟公才不谓不长,位不谓不达,逢时而不尽其道,非命欤?裴氏之子,焉能使公不遇哉?……而致君不及贞观开元者,盖时不幸也,岂公不幸哉?以为其道未至,不亦诬乎?[3]503

这里,他用了四个问句,而这四个问句皆是反问句,这样就更能强调陆贽在唐代的重要地位。他认为陆贽的不遇虽和裴氏之子有关,但这并不是决定性的因素,他位分高达宰相,立意改革、挽救危亡,最后却因为小人谗言而被贬,这是“时不幸也”而非公之不幸。这些问句具有强烈的“顶撞”意味,更加强烈的抒发了权德舆对好友遭遇的同情与忧愤。

权德舆的集序虽类似于纪传类散文,但有其独特的魅力:既整齐而又富有变化;既有纪实性,又充满诗情画意。不仅如此,它们还有着一定的文学价值。它们反映了中唐的思想观念和历史面貌。因为集序中的集主大多是生活在大历时期的文学家,面对政局的动荡和现实的衰败,他们把目光定位在对当前文体文风的改革方面,且观点和主张基本一致,即原道、宗经、复古,最后归结到致用、王化,这些人为后来古文运动的倡导者树立了典范。它们还扩大了集主的知名度和影响。权德舆与集主们生前是至交好友或是他们的追慕者,对他们的人和文都有深入的了解,所作评判也较符合作家和作品的实际,所整理编次的诗文集也成为流行的版本。他所作的序更是使一些不知名的作家闻名于世,比如张登、姚南仲、韦渠牟等。除此之外,他还在集序中大力称赞李华、独孤及、梁肃等早期古文运动家,为后期古文运动的发生起到了推波助澜的作用。正因为这些,我们不能只关注权德舆的政治身份而忽略了其文学地位。蒋寅曾说过:“他得以成为集团领袖,就只能是因才华出众、为人倾倒,而并不杂有其他非文学因素的作用。”[11]这是对权德舆作为一名文学家的极大肯定。他的研究还有待学者进一步挖掘,笔者才疏学浅,论述不当之处请各位指正。

[1] 元稹.元稹集[M].北京:中华书局,1982:647.

[2] 葛晓音.汉唐文学的嬗变[M].北京:北京大学出版社,1990:163.

[3] 权德舆.权德舆诗文集[M].郭广伟,校点.上海:上海古籍出版社,2008.

[4] 刘昫.旧唐书[M].上海:上海古籍出版社,1986:3959.

[5] 皇甫湜.皇甫持正文集[M].民国年影印本:6.

[6] 周绍良.全唐文新编:第5部:第1册[M].长春:吉林文史出版社,2000:12533.

[7] 戴红梅.骈散相间 典雅自然[J].惠州学院学报:社会科学版,2012(2).

[8] 王芳.试论权德舆的散文理论和散文实践[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2014.

[9] 董诰.全唐文[M].北京:中华书局,1983:6176.

[10] 童庆炳.文学概论[M].武汉:武汉大学出版社,2000:142.

[11] 蒋寅.大历诗人研究[M].北京:中华书局,1995:418.

责任编辑:张彩云

2016-06-22

邵珍珠(1990—),女,安徽黄山人,安徽师范大学文学院中国古代文学专业2014级硕士研究生,研究方向:唐宋文学。

I262

A

1671-8275(2016)05-0107-04