西南边疆民族地区贫困人口多维测算及其贫困特征分析

李军

(中共南宁市委党校 公共管理教研部,南宁 530007;中央财经大学 经济学院,北京 100081)

西南边疆民族地区贫困人口多维测算及其贫困特征分析

李军

(中共南宁市委党校公共管理教研部,南宁530007;中央财经大学经济学院,北京100081)

近年来,国内外学者和政策制定者逐渐从多维贫困的角度对贫困进行界定和测量。本研究采用Alkire&Foster提出的“双临界值法”,根据《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》提出的目标任务和扶贫实践选取贫困维度和指标,对西南边疆民族地区的多维贫困进行了测量。测量结果表明,我国西南边疆民族地区多维贫困状况比收入贫困状况恶劣。指标分解结果表明,土地、饮用水、卫生设施、交通、耐用品、劳动力数量、健康状况、医疗服务、人均纯收入、存贷款、农业组织、农副产品交易、边境贸易等剥夺情况较为严重。因此,在今后扶贫工作中,应从多维角度识别农村贫困,针对自然资本、物资资本、人力资本、金融资本、社会资本各维度、各指标被剥夺的情况,有针对性地制定政策,提高扶贫政策的有效性。

农村贫困多维贫困双临界值法

《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》(下文简称《纲要》)是我国扶贫的纲领性文件,它将今后的扶贫目标由单一的收入维度扩展到“两不愁、三保障”的多维度,即到2020年,稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房。该扶贫目标既包括了基本生存需要,又包括了义务教育、医疗和住房等方面的发展需要。鉴于此,本研究在回顾已有文献的基础上,运用Alkire&Foster(2008)提出的双临界值法,根据《纲要》提出的目标任务和扶贫实践选取贫困维度和指标,对我国西南边疆民族地区的多维贫困进行测量和分析。

一、文献综述

自Schutz(1965)开创贫困经济学研究以来,国内外反贫困的研究在贫困与经济增长、贫困测量及运用、扶贫绩效评价、扶贫治理机制等方面取得了重要进展,但贫困的界定及其测量方法是后续研究的基础,也一直是贫困研究和减贫公共政策重点关注的问题。

贫困的测量源于贫困的概念,贫困概念越宽泛,贫困的测量难度就越大。贫困的概念经历了从最初的收入贫困到Sen提出的能力贫困再到目前的权利贫困(张全红,周强,2015)[1]。就运用和推广而言,Sen提出的“能力贫困”概念得到理论界和实务界更多的转化、衍生和运用。对扶贫效果影响最大的两个因素是贫困瞄准和贫困测量(杨龙,汪三贵,2015)[2]。在瞄准方面,自从Sen (1976)首次提出“能力贫困”思路以来,理论界逐渐从贫困单一维度向“能力集”的多维度研究进行转变,从多个维度来考虑个体被剥夺的情况(Anand&Sen,1997)[3]。王萍萍等(2015)[4]指出我国现行的贫困标准代表的实际生活水平其实是世界银行所说的高贫困线标准,在“三保障”,即保障农村贫困人口义务教育、基本医疗和住房的前提下,我国农村现行贫困标准的生活水平相当于国际每天2美元“不愁吃、不愁穿”的稳定温饱的水平。朱晶,王军英(2010)[5]认为有效降低贫困线和相应的贫困测量方面误差的一个办法就是,根据反映农村贫困人口实际消费结构和综合物价水平的农村贫困CPI进行贫困线相应的调整,为贫困线的调整提供了一种新的研究方法。在测量方法方面,国外理论界就多维贫困指数的构建、测量、加总等问题展开了深入研究。Hagenaars(1987)[6]最早从收入和闲暇两个维度构建多维贫困指数,为后续研究者构建和创新多维贫困指数奠定了基础;联合国开发计划署(UNDP,1996,1997)提出了能力贫困测量(Capability Poverty Measure)和人类贫困指数(Human Poverty Index,HPI)反映社会福利水平问题;随后,Sabina Alkire(2002)[7]深入研究139个关系到人类发展和福利水平的指标,克服了贫困测量中维度幅度较小、覆盖面较窄的缺陷;Nussbaum(2003)[8]基于Sen的“能力贫困”理论,从寿命、健康、思维等10个维度对贫困的多维情况进行测量。另一方面,有学者从多维贫困指数构建和测量上进行研究,如Wagle(2008)的多维贫困测量结构方程模型;Alkire&Foster(2008)的AF方法;Maasoumi&Lugo(2008)的公理化方法;Erik Thorbecke(2005)的多维度立体扶贫测量等都极大地丰富了贫困测量研究[9]。杨浩等(2015)[10]通过研究发现多维贫困测量方法在识别精度方面比其他测量方法更好,“双临界值法”(Alkire&Foster,2008)是最为成熟、运用最广的方法。国内对多维贫困的研究,主要是对国外多维贫困测量方法的运用(王素霞,王小林,2013)[11]。如陈辉和张全红(2015)[12]运用AF方法对粤北山区农村家庭多维贫困进行统计测量;郭建宇和吴国宝(2012)[13]基于联合国UNDP开发的多维贫困指数为基础,结合山西省贫困县的住户数据,研究多维贫困户与收入贫困户之间的数量关系。对少数民族贫困的研究,杨浩等(2015)认为以多维贫困方法测量比以收入和消费方法测量表现更好,对于该方法中的多维贫困指标尤为需要关注少数民族的自然条件、经济条件、医疗条件、生计特性等(汪三贵等,2012)[14]。多维贫困的测量与分解的结果为资源投入、空间经济整合等提供了决策参考(韩玉刚,李俊峰,2013)[15]。

西南边疆的革命老区、民族地区、边疆地区、集中连片贫困区主要分布在云南、广西和西藏,鉴于西藏全境均属扶贫区域,而广西和云南是实施“一带一路”战略的重要节点,故现有有关西南边疆扶贫的研究主要集中在广西和云南两地。周波和李毅(2011)[16]、马剑平和卢钦(2015)[17]结合广西和云南的自然资源优势,提出挖掘少数民族文化资源并结合生态保护以发展旅游业扶贫。广西财政厅课题组(2013)[18]在深入研究广西扶贫实践的基础上,提出通过财政支持、金融服务、生态移民、培养新型农民等方式重点对革命老区、边疆地区、少数民族聚居区以及集中连片贫困区进行扶贫(邓小海等,2015)[19]。此外,在扶贫工作中结合边贸、资源、人口迁移以及民族等特点(吴忠军,邓鸥,2014)[20],提高贫困瞄准度和扶贫绩效、提升贫困脆弱性监测以及防止返贫(吴胜泽,2012)[21]。

总体而言,当前西南边疆民族地区“精准扶贫、精准脱贫”研究主要从定性的角度对贫困识别、贫困资源投入、扶贫存在的问题等方面进行分析,即使有贫困的指标体系,也与当前精准扶贫的指标体系不完全吻合,贫困指标剥夺临界值和赋值的严谨性也缺乏,另外,未为公共物品在种类上和空间上的投资组合提供决策依据,前人的研究为本研究留下了研究空间。

二、多维贫困测量指标及方法

(一)多维贫困维度、指标及权重

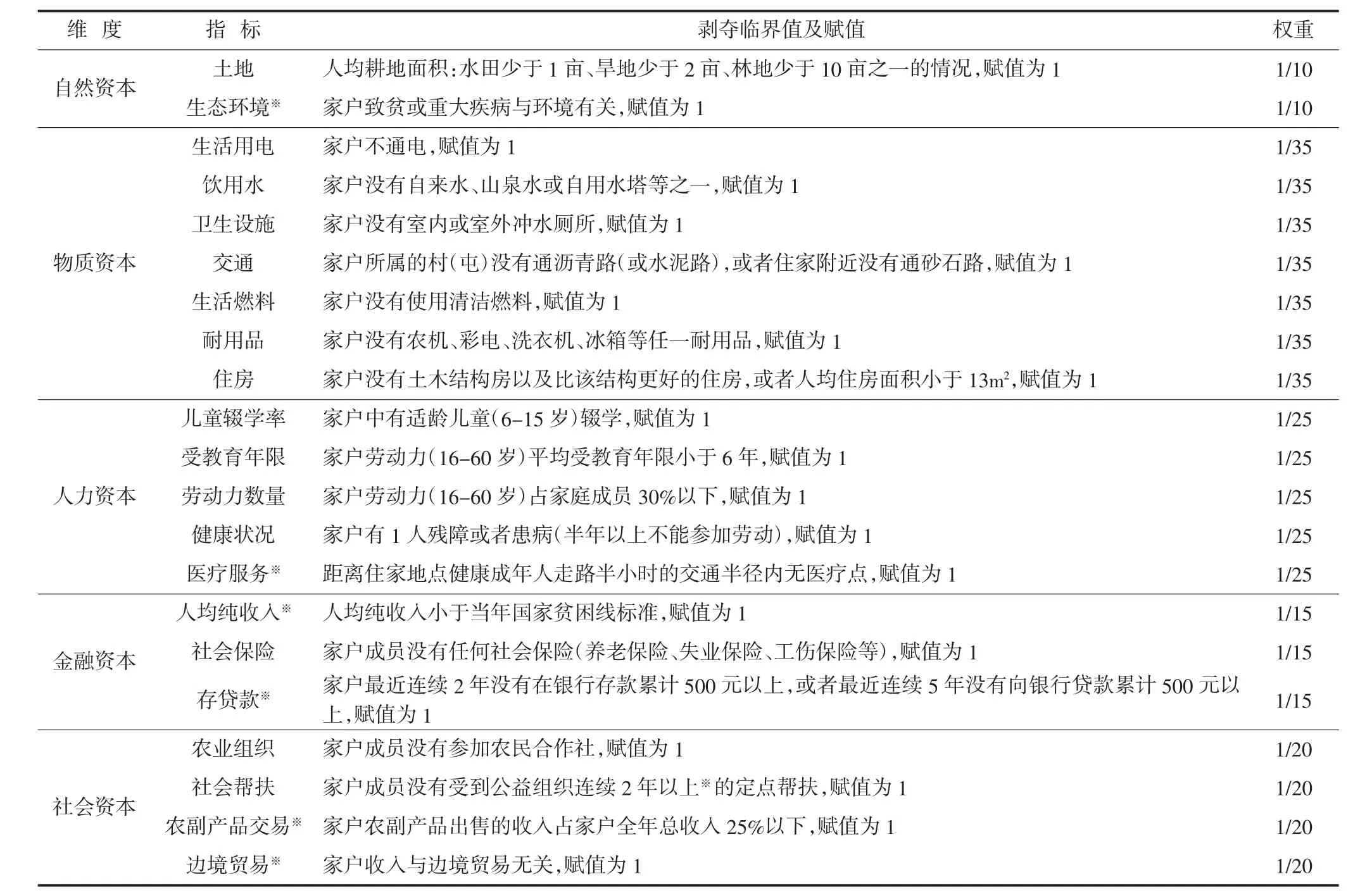

多维贫困维度与指标的选取一般遵循以下准则:一是,测算维度及对应的指标应能覆盖目前《纲要》对贫困户的扶贫监测需求,并保证指标之间的相关性最小;二是,数据来源应尽可能统一,便于评价;三是,每个指标便于界定剥夺临界值并赋值。目前已有的文献在选取维度时往往借鉴MPI,一般选取教育、健康、生活设施等方面的指标,这些指标及其赋值与目前在各省(自治区)开展的“精准扶贫”入户调查使用的《调查表》和《建档立卡表》有部分出入。因此,本研究基于多维贫困理念,针对我国目前“精准扶贫”、“精准脱贫”的需要,以国家扶贫办“精准扶贫”农村入户调查《识别表》和《建档立卡表》的指标为基础,结合西南边疆民族地区扶贫实践,设计建立了如表1所示的多维贫困测量维度与指标体系,包括自然资本、物质资本、人力资本、金融资本、社会资本5个维度共计21个指标进行多维贫困的测量。

由于各个维度在贫困识别中所起的作用不同,故多维贫困加总时需要考虑各个维度和指标的权重。目前多维贫困加总使用的权重分为数据驱动型权重、规范分析型权重和混合型权重三种,其中,规范分析型的等权重是运用较多的方法,另外经过相关性分析和一致性检验等证明,基于等权重测算而得的多维贫困指数是一个稳健的指数。故本研究对各维度和指标权重的处理也采用等权重方法,即自然资本、物质资本、人力资本、金融资本、社会资本各维度所占的权重相等;所有维度权重值之和为1。另外,每一维度内各指标的权重也相等,即平分该维度的权重值[22]。

表1 多维贫困测量维度与指标体系

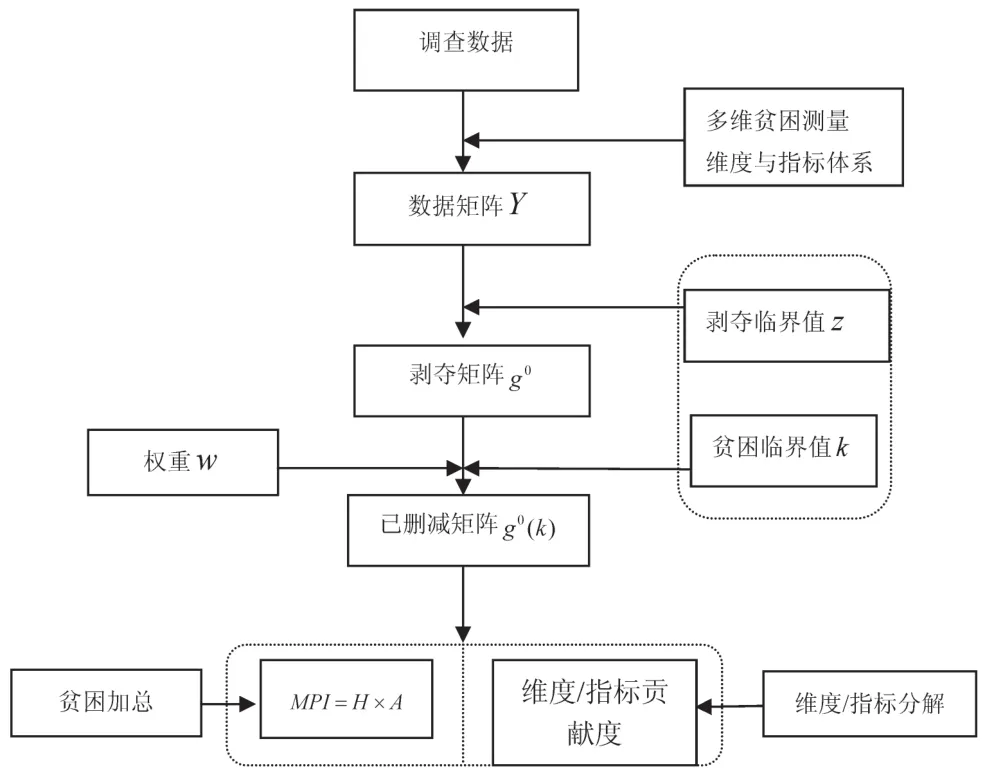

(二)多维贫困测量方法

多维贫困测量遵循两个步骤:识别总人口中的贫困人口和构建贫困的测量方法。Alkire&Foster(2008)提出的“双临界值法”(剥夺临界值+贫困临界值)是运用较为广泛的测量方法。本研究在构建多维贫困维度和指标体系的基础上,运用“双临界值法”来评价贫困个体在所构建的维度指标体系中的贫困状况。其中,贫困加总能够测算出贫困个体所有维度指标的总贫困指数—MPI指数,维度/指标分解则可以测算各个维度/指标在总贫困指数的贡献程度。本研究将“双临界值法”概括为4个主要步骤:第一,维度内贫困识别。根据所构建的多维贫困维度与指标体系,把入户调查的各家户所对应的贫困数据项导入数据矩阵。根据各个指标的剥夺临界值确定每个家户在各个指标上的剥夺情况,并把相关信息存储在剥夺矩阵中。第二,多维度被剥夺的识别。在剥夺矩阵中根据贫困临界值判断家户是否属于贫困个体,并把非贫困个体的剥夺值进行归零处理,处理后的剥夺矩阵称为已删减矩阵。第三,贫困加总。根据已删减矩阵的贫困个体剥夺信息进行贫困加总,主要通过两个指标计算:多维贫困发生率(H)和剥夺强度(A)计算出多维贫困指数MPI=H×A,通过这三个指标来反映西南边疆民族地区的多维贫困人口数、平均被剥夺的指标数量以及贫困程度。第四,维度/指标分解。多维贫困指数可以按照指标、地区、城乡因素等进行分解,如维度j的在多维贫困中的贡献率可以表示为维度j的贫困指数与多维贫困指数之比。通过分解可更详细区分各维度/指标对总体贫困的重要程度,以及各维度/指标在一定时期的动态变化,为制定合理的扶贫政策提供依据。

图1 多维贫困测量流程

主要指标说明:多维贫困发生率H=q/n,q表示多维贫困人口,n表示研究区域总人口。剥夺强度,其中c(k)为贫困临界值为k的情况下贫困个体加权的贫困维度数,d为总维度数。

(三)西南边疆民族地区贫困基本情况及数据来源

云南是我国少数民族种类最多的省份,全省少数民族人口占人口总数的33.37%。民族自治地方的土地面积为27.62万平方公里,占全省土地总面积的70.2%。云南省全国扶贫重点县共73个,占全国扶贫重点县比重为12.33%,占西部全国扶贫重点县的比重为19.46%,占民族8省区的比重为31.46%,在数量和占比上均居全国第一[23]。2015年云南省出台一系列的政策措施进行精准扶贫,贫困人口减少100万以上[24],贫困地区农民人均纯收入大幅上升,但因贫困人口基数大、基础设施差、少数民族意识和生活习惯固化、资源匮乏、政策体系不健全等因素,云南扶贫攻坚的任务依旧严峻。

广西是我国扶贫攻坚的主战场之一,是全国贫困人口超500万的6个省份之一。“十二五”以来特别是2015年以来,广西深入贯彻落实中央扶贫开发决策部署和习近平总书记关于扶贫开发的战略思想,把扶贫作为头号民生工程来抓,取得显著成效。广西贫困人口从2010年的1012万减少到2015年的452万,五年累计减少560万;贫困发生率从23.9%下降到10.5%,下降了13.4个百分点①资料来源:广西扶贫办2015年扶贫调研报告。。尤其是2015年,减少贫困人口88万。但广西片区县和国家扶贫重点县的贫困人口仅占全部贫困人口的48.42%,还有51.58%的贫困人口在片区县和国家扶贫重点县之外,而且主要分布在革命老区、民族地区和边疆地区,没有得到应有的扶持。另外,广西财力有限,人均财力仅相当于全国平均水平的65.6%,在全国排倒数第2位,仅相当于民族八省区平均水平的65.4%,在民族地区排倒数第1位,这些贫困人口得到广西的政策和资金扶持也非常有限,故广西扶贫的压力仍继续存在。

本研究多维贫困测量数据的基础是广西和云南在全省(自治区)范围内开展的“精准扶贫”农村入户调查《识别表》和《建档立卡表》。另外,本研究增加6项指标和改动1项指标(表1),该7项指标的数据主要来自国家统计局驻广西、云南省(自治区)一级调查总队的住户调查。数据内容包含家户的家庭人员结构、住房情况、健康状况、劳动力数量、人均纯收入、人均耕地面积、饮水来源、存贷款、社会帮扶等信息。范围涵盖广西和云南121个行政村,12439户家庭,其中,126户数据存在记录遗漏。

三、多维贫困测算结果及分析

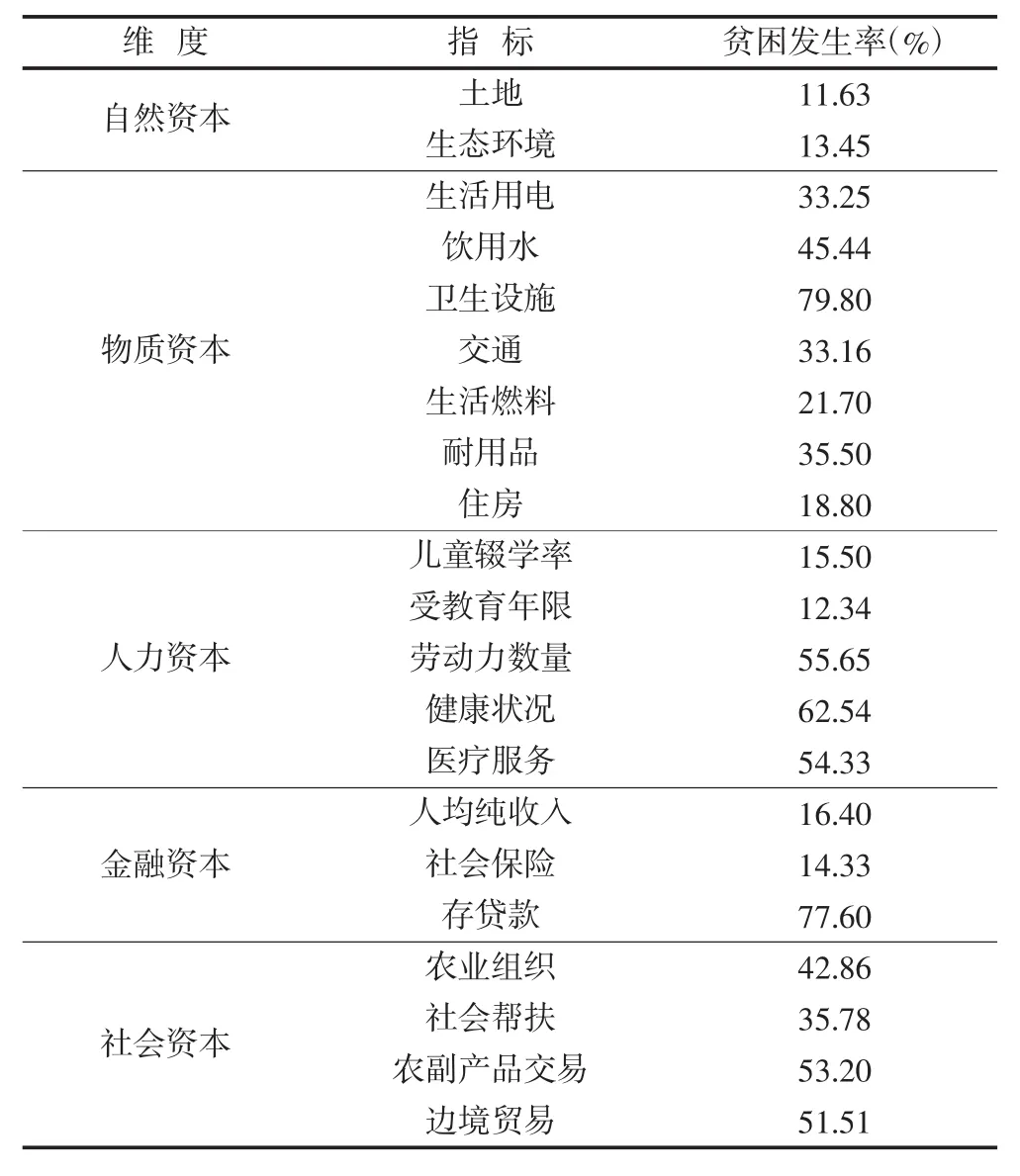

(一)各维度贫困发生率

根据已有的数据,按照各指标的贫困线计算单维度贫困发生率。2015年,西南边疆民族地区单一维度贫困中最突出的六个指标分别为卫生设施、存贷款、健康状况、劳动力数量、医疗服务、农副产品交易。除79.80%的家户缺乏卫生设施、77.60%的家户没有存贷款、53.20%的家户没有农副产品交易外,其余的三个指标均在人力资本维度,55.65%的家户没有劳动力、62.54%的家户没有良好的健康状况,54.33%的家户没有得到医疗服务。相对于收入的发生率16.40%而言,西南边疆民族地区居民在其他维度上受到的剥夺更为显著,仅土地、生态环境、儿童辍学率、受教育年限、社会保险几个指标的贫困发生率低于收入发生率。由此可见,单一的收入指标并不能很好地反映西南边疆民族地区的贫困状况。

表2 西南边疆民族地区单维度贫困发生率

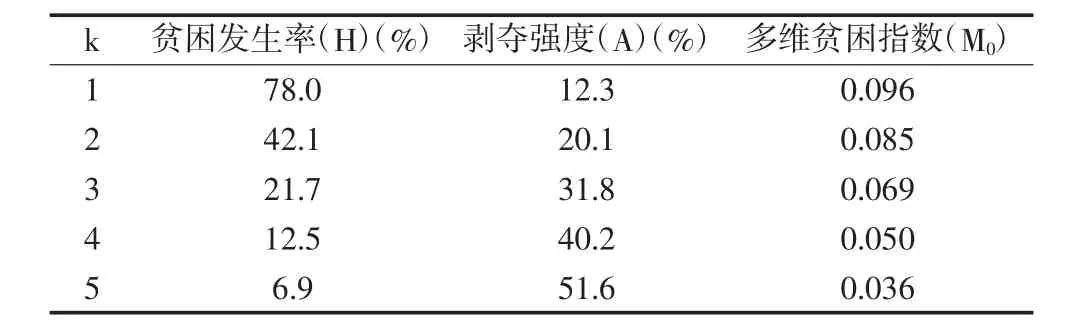

(二)多维贫困的测量结果

测量多维贫困指数必须确定贫困临界值(k),k值越大代表被定义为多维贫困的个体被剥夺的指标越多,使用多维贫困的“双临界值法”,测算出西南边疆民族地区的多维贫困结果如表3所示。当考虑5个维度21个指标中的任意1个指标的贫困时,西南边疆民族地区贫困发生率为78%;即78%的家户存在5个维度21个指标中任意一个指标贫困,剥夺强度为12.3%,多维贫困指数为0.096。当考虑5个维度21个指标中的任意3个指标的贫困时,西南边疆民族地区贫困发生率为21.7%;即21.7%的家户存在5个维度21个指标中任意3个指标贫困,剥夺强度为31.8%,多维贫困指数为0.069。

表3 西南边疆民族地区多维贫困测量结果

(三)多维贫困指数的分解

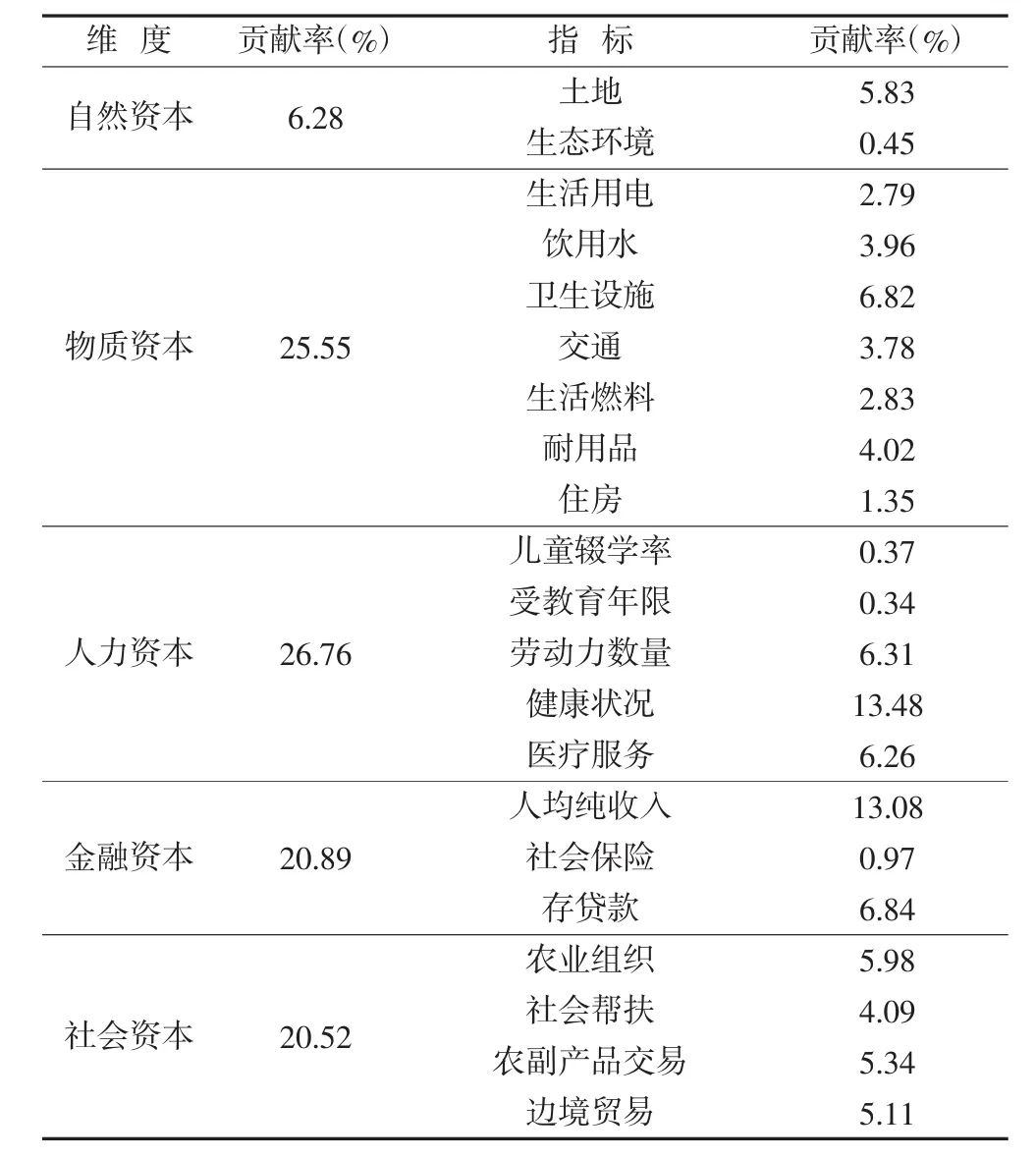

本研究以k=3为例,对多维贫困指数进行分解,具体结果详见表4。贡献率与权重存在正相关关系,若维度指标的贡献率大于其对应的权重,那么该维度指标被剥夺的程度非常大,反之,则较小。对比维度指标贡献率和权重,发现在21个指标中,饮用水、卫生设施、交通、耐用品、劳动力数量、健康状况、医疗服务、人均纯收入、存贷款、农业组织、农副产品交易、边境贸易等指标的贡献率大于各自对应的权重。对比结果进一步分析可以发现,虽然我国已经开展新农村建设,大力推进基础设施,但西南边疆民族地区的饮用水、卫生设施、交通等仍有待进一步加强;西南边疆民族地区人力资本的质量亟需提升;市场机制的作用在西南边疆民族地区没得到有效发挥。

表4 多维贫困指数的维度和指标贡献率

四、研究结论及启示

本研究运用“双临界值法”,结合西南边疆民族地区“精准扶贫”入户调查数据,对该地区的多维贫困状况进行了测量,结果发现:

一是,单一的收入指标并不能很好地反映西南边疆民族地区的贫困状况,不利于扶贫效果的提升,需要从多维角度对西南边疆民族地区贫困进行测算。《纲要》提出“两不愁、三保障”,在扶贫工作中,要将多维贫困作为识别贫困人口、分配扶贫资源、制定扶贫政策等的依据。

二是,多维贫困维度、指标的选取、剥夺临界值及赋值等可以以现有的理论为基础,但更应结合国家扶贫的相关政策和扶贫实践来进行设计,并作为研究的前期基础,从而使得研究结论更好地服务于扶贫实践,进而对理论也能起到推动作用。

三是,从维度指标的贡献率来看,饮用水、卫生设施、交通、耐用品、劳动力数量、健康状况、医疗服务、人均纯收入、存贷款、农业组织、农副产品交易、边境贸易等指标的贡献率大于各自对应的权重,政府应有重点、有针对性地制定政策,倾斜扶贫资源,进行有效脱贫。

四是,扶贫的措施要有的放矢。在物质资本方面,除大力推进基础设施外,西南边疆民族地区的政府部门应从纵向和横向上建立协调机制,主要涉及跨行政区公共基础设施的空间布局和投资比例、经济发展的空间整合、接受跨行政区基本公共服务后的成本分担等方面。在人力资本方面,激发贫困人口脱贫的动力,解决中央提出的“扶贫先扶志”的机制问题,加强对贫困人口的技能培训,完善医疗保险等;加强金融资本和社会资本在“内源式”脱贫(市场主导)的作用。

五是,大力加强农村基层党组织的作用。虽然本研究未将农村基层党组织纳入分析范畴,但从现实扶贫的实践和本研究分析的结果来看,西南边疆民族地区“精准扶贫”过程中农村基层党组织的作用有待加强,要选配真正懂党建、懂管理、懂经济的党政领导干部作为基层扶贫的第一书记,凝聚人心,开拓进取,走出一条真正适宜当地的脱贫之路。

六是,本研究随机选取了西南边疆民族地区121个行政村,12439户家庭的贫困数据进行的测量和分析,在后续研究中,将进一步扩大研究对象的范围,并尝试按区域、按民族等对多维贫困维度或指标进行分解,为政府制定政策、优化公共物品的投入提供参考。

[1]张全红,周强.中国多维贫困的测度与分解:1989-2009[J].数量经济技术经济研究,2014(6):88-101.

[2]杨龙,汪三贵.贫困地区农户的多维贫困测量与分解[J].人口学刊,2015(2):15-25.

[3]Anand,S.and Sen,A.Concepts of Human Development and Poverty:A Multidimensional Perspective.Human Development Papers.New York:UNDP,1997.

[4]王萍萍,徐鑫,郝彦宏.中国农村贫困标准问题研究[J].调研世界,2015(8):3-8.

[5]朱晶,王军英.物价变化、贫困度量与我国农村贫困线调整方法研究[J].农业技术经济,2010(3):22-31.

[6]Hagenaars,A.A Class of Poverty Indices[J].International Economic Review,1987(28):583-607.

[7]Sabina Alkire.Valuing Freedom’s:Sen’s Capability Approach and Poverty Reduction[M].Oxford:OUP,2002.

[8]Nussbaum,M. CapabilitiesasFundamental Entitlements:Sen and Social Justice[J].Feminist Economics,2003(9):33-59.

[9]张全红,周强.多维贫困测量及述评[J].经济与管理,2014(1):24-31.

[10]杨浩,庄天慧,汪三贵.少数民族贫困测量:理论和实践[J].西南民族大学学报,2015(9):33-40.

[11][22]王素霞,王小林.中国多维贫困测量[J].中国农业大学学报,2013(2):129-136.

[12]陈辉,张全红.基于Alkire-Foster模型的粵北山区农村家庭多维贫困统计测度[J].数学的实践与认识,2015(10):124-130.

[13]郭建宇,吴国宝.基于不同指标及权重选择的多维贫困测量——以山西省贫困县为例[J].中国农村经济,2012(2):12-19.

[14]汪三贵,张伟宾,陈虹妃,杨龙.少数民族贫困变动趋势、原因及对策[J].贵州社会科学,2012(12):85-90.

[15]韩玉刚,李俊峰.基于县域尺度的省际边缘区空间经济整合模式——以安徽省宁国市为例[J].经济地理,2013(11):28-34.

[16]周波,李毅.广西巴马旅游扶贫贡献率研究[J].旅游论坛,2011(2):72-76.

[17]马剑平,卢钦.(2015)民族旅游资源开发利用与贫困地区发展——以广西为例[J].贵州民族研究,2015 (6):148-152.

[18]广西财政厅课题组.促进广西新一轮扶贫攻坚的财政政策研究[J].经济研究参考,2013(47):4-9.

[19]邓小海,曾亮,云建辉.贵州乌蒙山片区所属区域旅游扶贫效应分析[J].新疆农垦经济,2015(5):48-53.

[20]吴忠军,邓鸥.南岭民族走廊贫困现状与扶贫开发研究[J].广西民族研究,2014(6):136-146.

[21]吴胜泽.能力贫困理论与广西国定贫困县多维贫困估计[J].经济研究参考,2012(65):80-100.

[23]沈娅莉.少数民族地区贫困循环的成因及对策研究[J].云南财经大学学报,2012(2):155-160.

[24]2015·云南扶贫攻坚这一年[EB/OL].[2016-01-22](2016-01-23).http://www.yn.xinhuanet.com/newscenter/2016-01/22/c_135036373.htm.

责任编辑:王文俊

F061.3

A

1009-4245(2016)03-0015-06

全国行政学院科研合作基金课题“‘一带一路’战略背景下广西面向东盟的布局和重点任务研究”(15HZKT135)。

李军(1974— ),男,重庆江津人,博士,中共南宁市委党校公共管理教研部副主任,中央财经大学博士后,研究方向:区域经济、战略规划。