活着是为了明白哲学道理——回忆我的父亲冯友兰

口述/宗璞 整理/刘畅

活着是为了明白哲学道理——回忆我的父亲冯友兰

口述/宗璞整理/刘畅

冯友兰(1895-1990),河南南阳唐河县人。1918年毕业于北京大学哲学系,1924年获美国哥伦比亚大学哲学博士学位。曾任清华大学教授、哲学系主任、文学院院长。著有多部哲学著作,被誉为“现代新儒家”。

1928年,哲学大师冯友兰喜添一女,取名冯钟璞,笔名宗璞。1938年,年仅10岁的宗璞在战火中,随家人南迁到昆明。在西南联大度过的8年时光,给少年宗璞留下了不可磨灭的记忆。

1985年春到1987年年底,宗璞完成了一部反映中国读书人在抗日战争时期生活的长篇小说——《野葫芦引》的第一卷《南渡记》。

1993年秋,宗璞重新提笔写《野葫芦引》第二卷《东藏记》。2005年4月,宗璞因《东藏记》获得第六届茅盾文学奖。

每当回忆起父亲,她的眼睛里总闪着光:“父亲几十年如一日,始终在北大、清华、联大维护和贯彻的教育理念是学术至上、为学术而学术、思想自由、兼容并包等。他认为,大学要培养的是‘人’而不是‘器’。”

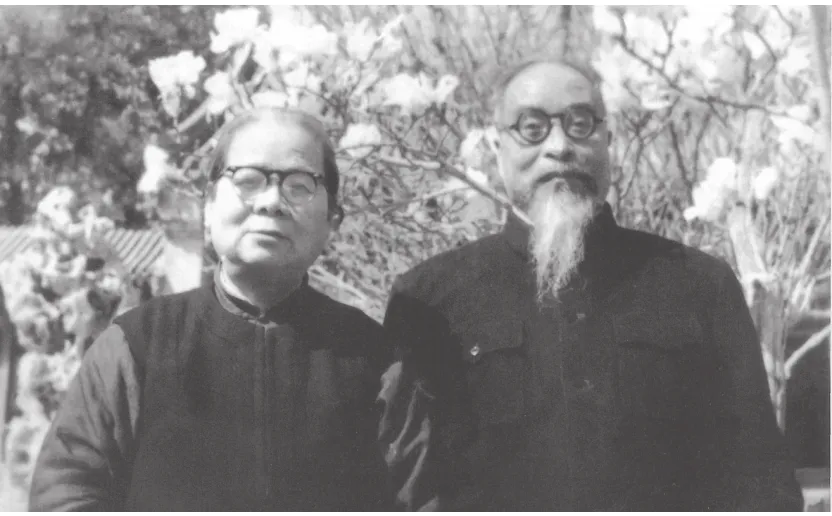

冯友兰与女儿宗璞

父亲是教育家

父亲一生有三方面的贡献,一是写出了第一部完整的、用现代逻辑方法的《中国哲学史》,是这个学科的奠基人之一;二是建立了他自己的哲学体系;第三他是一位教育家。很多人对这点不熟悉。他一生没有离开过讲台和学校。1918年,他在北大读书时就曾到中学进行考察,写了《参观北京中等学校记》的调查报告。对当时的军事化教育提出不同看法。所谓军事化教育是指教材、教法整齐划一。他觉得这不利于人的发展。

他从美国留学回来,担任中州大学哲学系主任、文科主任。中州大学是新建的,河南历史上第一所大学。1925年校务主任离职,父亲主动向校长要求接任,他说,“我刚从国外回来,不能不考虑自己的前途,可选择的前途有两个,一是事功,一是学术。我在事功方面抱负不大,只想办一个好大学,所以需要指挥全局的权力。否则,我就要走学术研究的路子,那就要离开开封,去一个学术文化中心”。校长没有答应,但对他的直言很赞赏。父亲当年8月就去了广东大学 (今中山大学)。1930年,河南中山大学(即中州大学)再聘他为校长,但他“已经在清华找到安身立命之地”,没有去。

父亲长期做高校管理工作,担任清华文学院院长18年,在西南联大也任文学院院长。他认为大学要培养的是“人”而不是“器”。器是供人使用的,知识和技能都可以供人使用,技术学校就能做到。大学则是培养完整灵魂的人,有清楚的脑子和热烈的心,有自己辨别事物的能力,承担对社会的责任,对以往及现在所有的有价值的东西都可以欣赏。他是自由主义的教育家。

1940年,教育部部长陈立夫三度训令联大,要求统一全国教材、统一考试、设立核定的必修课程。联大教授抵制这一命令。信是父亲写的,列出不从命的几大理由,说“大学为最高学府,包罗万象……岂可刻板文章,勒令从同”“教育部为最高教育行政机关,大学为最高教育学术机关……如何研究教学,则宜予大学以回旋之自由,教育部为有权者,大学为有能者,权、能分职,事乃以治”“教育部为政府机关,当局时有进退;大学百年树人,政策设施宜常不宜变”等,后来联大没有按照教育部要求统一教材和课程。

父亲是爱国的,别人问他1948年为什么从美国回国,我对这个问题很惊讶,他不可能不回来。政权可以更换,父母之邦不能变的。父亲对中国的未来充满希望,他在西南联大碑文里写中国:“并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓‘周虽旧邦,其命维新’者也。”

他曾撰联“阐旧邦以辅新命,极高明而道中庸”,写了挂在书房东墙,人谓“东铭”,与张载的 《西铭》 并列。父亲尝引用《西铭》的末两句“存,吾顺事;殁,吾宁也”来说明自己对待生死的态度,虽然风狂雨暴,他依然活得很怡然、泰然。他生前自撰茔联,“三史释今古,六书纪贞元”,是对自己一生的总结。这联现在就用甲骨文刻在父亲的墓碑背面。

1941年4月,清华校庆时领导成员合影。左起:施嘉扬、潘光旦、陈岱孙、梅贻琦、吴有训、冯友兰、叶企孙

呆气与儒气

哲学界人士和亲友们都认为父亲的一生总算圆满,学术成就和他从事的教育事业,使他中年便享盛名,晚年又见到了时代的变化,生活上有女儿侍奉,诸事不用操心,能在哲学的清纯世界中自得其乐。而且,他的重要著作《 中国哲学史新编 》,80岁才开始写,许多人担心他写不完,他居然写完了。他是拼着性命支撑着,一定要写完这部书。

作为父亲的女儿,而且是数十年都在他身边,在他晚年又身兼几大职务,秘书、管家兼门房,医生、护士带跑堂,照说对他应该有深入的了解,但是我无哲学头脑,只能从生活中窥其精神于万一。

根据父亲的说法,哲学是对人类精神的反思。他自己就总是在思索,在考虑问题。因为过于专注,难免有些呆气。他晚年耳目失其聪明,自己形容自己是“呆若木鸡”。其实这些呆气早已有之。

抗战初期,几位清华教授从长沙往昆明,途经镇南关,父亲手臂触城墙而骨折。金岳霖先生一次对我幽默地提起此事,他说:“当时司机通知大家,不要把手放在窗外,要过城门了。别人都很快照办,只有你父亲听了这话,便考虑为什么不能放在窗外,放在窗外和不放在窗外的区别是什么,其普遍意义和特殊意义是什么。还没考虑完,已经骨折了。”这是形容父亲爱思索。他那时正是因为在思索,根本就没有听见司机的话。

父亲自奉俭,但不乏生活情趣,也有豪情奔放、潇洒闲逸的时候,不过机会较少罢了。1926年父亲31岁时,曾和杨振声、邓以蛰两先生,还有一位翻译李白诗的日本学者一起豪饮,4个人一晚喝去12斤花雕。

20世纪60年代初,我因病常住家中,每于傍晚随父母到颐和园包坐大船,一元钱一小时,正好览尽落日的绮辉。一位当时的大学生若干年后告诉我说,那时他常常看见我们的船在彩霞中飘动,觉得真如神仙中人。我觉得父亲是有些仙气的,这仙气在于他一切看得很开。在他的心目中,人是与天地等同的。“人与天地参”,我不只一次听他讲解这句话。《 三字经 》说得浅显:“三才者,天地人。”既与天地同,还屑于去钻营什么!

那些年,一些稍有办法的人都能把子女调回北京,而他,却只能让他最钟爱的幼子钟越长期留在医疗落后的黄土高原。1982年,钟越终于为祖国的航空事业流尽了汗和血,献出了他的青春和生命。

父亲的呆气里有儒家的伟大精神,“天行健,君子以自强不息”,自强不息到“知其不可而为之”的地步;父亲的仙气里又有道家的豁达洒脱。据河南家乡的亲友说,1945年年初,祖母去世,父亲与叔父一同回老家奔丧,县长来拜望,告辞时父亲不送,而对一些身为老百姓的旧亲友,则一直送到大门口,乡里传为美谈。从这里我想起父亲和读者的关系。父亲很重视读者的来信,常年坚持回信。星期日上午的活动常常是写信,和山西一位农民读者车恒茂老人就保持了长期的通信,每索书必应之。

一生得力于三位女子

父亲一生对物质生活的要求很低,他的头脑都让哲学占据了,没有空隙再来考虑诸般琐事。而且他总是为别人着想,尽量减少麻烦。一个人到95岁,没有一点怪癖,实在是奇迹。父亲曾说,他一生得力于三位女子:一位是他的母亲、我的祖母吴清芝,一位是我的母亲任载坤,还有一个便是我。

1982年,我随父亲访问美国,在机场父亲作了一首打油诗:“早岁读书赖慈母,中年事业有贤妻。晚来又得女儿孝,扶我云天万里飞。”确实得有人料理俗务,才能有纯粹的精神世界。

我的母亲曾在北京女子师范学校——当时女子的最高学府就读。我在清华附小读到三四年级,抗战了,有一年没读书,到了昆明功课跟不上,母亲就辅导我,鸡兔同笼四则题等,都是母亲教的。母亲的手很巧,很会做面食。朱自清曾警告别人,冯家的炸酱面好吃,但不可多吃,否则会胀得难受。家里一日三餐、四季衣服、孩子教养、亲友往来,都是母亲一手操持。小学布置作文《我的家庭》,我写道:“一个家没有母亲是不行的。母亲是春天,是太阳。至于有没有父亲,并不重要。”

我们家其实没过几天好日子。1937年抗战爆发后,父亲随清华大学南迁,先到长沙,后转赴昆明。抗战后期通货膨胀,什么都值钱,就是钱不值钱。一个月的工资有几百万,不到半个月就用完了。联大教师组织了一个合作社,公开卖文、卖字、卖图章。父亲卖字,可是生意不好,从来就没开过张。倒是家旁边有个小学,母亲就在院里弄个油锅炸麻花。我帮母亲操持家务。

三年困难时期,邓颖超送给母亲一包花生米,就算是好东西了。当时有“糖豆干部”“肉蛋干部”的说法,比如十七级以上的干部有糖豆,什么级别的补贴什么。炒个白菜也是好的。改革开放后我去外面买菜,看到那么多品种,高兴得不得了,没有经历过的人都不能理解。那些日子,都是靠母亲精打细算熬过来的。

1977年,“文革”刚结束不到一年,母亲突然吐血,送到医院,医护人员都爱理不理的,有个女医生还说,“都83了,还治什么治!我还活不到这岁数呢”。有一次,母亲昏迷中突然说:“要挤水,要挤水。”我问她什么挤水,她说,白菜做馅要挤水。我的泪一下子就流了下来。

向历史诉说

冯友兰与夫人任载坤

这些年,有一个奇怪的现象,有些人想怎么说就能怎么说,不用负责任的,这是“文革”遗风。很多不实之词,加在父亲头上,有些是无中生有,有些是深文周纳,是文字狱。鲁迅曾有诗云:“积毁可销骨,空留纸上声。”我很乐观,擅自改了两字:“积毁难销骨,长留纸上声。”事实终究是事实。

先说和江青的关系。我们不认得江青,她曾到地震棚来看望我父亲,是周培源先生和北大党委的人陪同的,大家都认为她代表毛主席,数百学生聚集高喊“毛主席万岁”。可见大家都是这么看的。北大学生喊“毛主席万岁”,第二天党委就让父亲表态,当时随便什么事都要表态,不可能不表态的,感谢主席的关怀,来看望大家。父亲的表态就变成一个罪状。

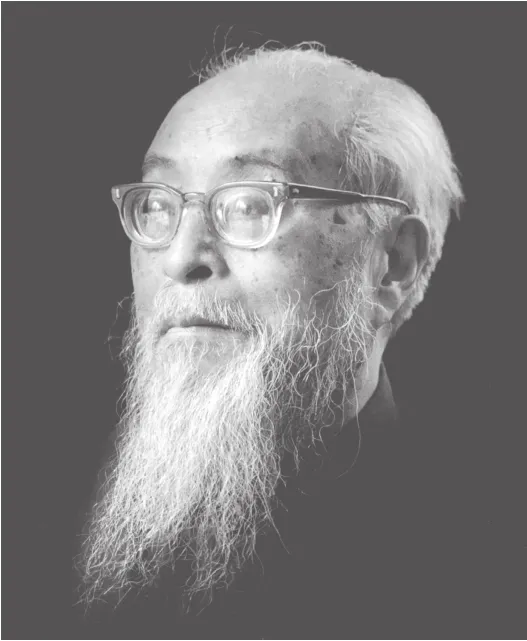

晚年冯友兰

父亲写过《咏史》二十五首,其中有一首讲武则天,这被人附会为吹捧江青,其实毫无关系。我现在还觉得武则天是一奇女子,五千年历史毕竟只有这一个女皇帝。有些人惯于歪曲诗的本意,甚至在所谓研究文章中杜撰,把自己的揣测硬按在别人头上,这种做法甚不足取。

巴金老人在他的《随想录》中有这样的话:“有一点可以确定:表态,说空话,说假话。起初别人说,后来自己跟着别人说,再后是自己同别人一起说。起初自己还怀疑这可能是假话,不肯表态,但是一个会一个会地开下去,我终于感觉到必须甩掉‘独立思考’这个‘包袱’,才能‘轻装前进’,因为我已在不知不觉中给改造过来了。”他又说:“我相信过假话,我传播过假话,我不曾跟假话作过斗争。别人‘高举’,我就‘紧跟’,别人抬出‘神明’,我就低首膜拜。——我甚至愚蠢到愿意钻进魔术箱变‘脱胎换骨’的戏法。”每一个亲身经历过那一段历史的人都能体会老人的话是何等真实痛切!

对于没有根据的责备,父亲是坦然的。他逝世后,《三生石》英译者赖艾美写信来吊唁,说她在美国报纸上看到有文章说冯先生的一生“生活过,斗争过,享有过,没有任何可追悔”。他的心境如光风霁月,如晴空碧海。他“俯仰无愧怍,海阔天空我自飞”。他晚年不参加任何会议,一方面是因为身体欠佳,另一方面正表现了他看破一切、潇洒自如、“愈写愈自由”的心境。他曾说晋人懒得穿戴整齐,他当时很有体会。连穿戴都懒得,更不要说参加什么会了。

从1979年起,他基本结束了多年的检讨生涯,每天上午在书房两个多小时,口授《中国哲学史新编》。这一段生活大体上是平静的、愉悦的。他曾引孔子的话:“假我数年,五十以学易,可以无大过矣。”在他心目中,活着是为了多明白哲学道理,为了思想。他说自己是“欲罢不能”。他不能不思想。他的最后15年,一切都围绕着《中国哲学史新编》的写作,甚至说,“现在治病,是因为书未写完。等书写完了,就不必治了”。果然书成后4个月,他便安然离去。

经过这么多年,我深切地感到我们需要能用自己头脑思想的人。不可能有很多哲学家,但是应该重视自由的思想。每个人最好都能爱思想,把人类有思想这一特点发挥得多一些。这样可以使人减少些物欲,减少些浅薄。父亲在不可能充分发展的情况下建立了冯学。人去境迁,将来的冯学研究者,会赋予它新的意义。

父亲临终前有一句掷地作金石声的遗言:“中国哲学将来一定会大放光彩! ”这也就是半个世纪前他提出的,希望用中国哲学的直觉和体验补充西方哲学。他相信中国哲学一定会在世界哲学中做出应有的重要贡献。父亲的许多朋友、学生和同行多年来从各方面写文章纪念他,大家没有忘记这位哲学老人。

冯友兰,不是孤独的。

(邮箱:2003xyw@163.com)

(责任编辑:亚闻)