霍去病墓石雕艺术风格的再探讨①

孙 琳(云南大学,云南 昆明 650091)

霍去病墓石雕艺术风格的再探讨①

孙琳(云南大学,云南 昆明 650091)

西汉“霍去病墓雕塑群”作为中国古代雕塑的代表作品之一,长期是学界研究的兴趣点。在以往的研究中,多将霍去病墓石雕作为古代写意雕塑的典范,但结合霍去病墓石雕手法引证出的风格与秦汉雕塑史脉络以及汉代墓葬制度来看,似有不少疑问。文章结合前人研究的成果,从石雕创作手法运用的角度,试图还原霍去病墓石雕作品的制作情境,并对其“共认”的艺术风格形成的缘由提出自己的观点。

霍去病墓;石雕作品;艺术风格

现有的资料显示,关于霍墓石雕作品的艺术性研究,始于1914年法国艺术史学家色伽兰(Victor Segalen)、拉狄格(Jean Lartigue)对中国西部的考察,相关研究成果发表于1915年的《亚细亚学报》,尔后迅速引起欧、美、日学者的关注。国内学者对霍墓及其石雕艺术的关注始于上世纪30年代马子云、滕固等人,相继撰写《西汉霍去病墓石刻记》《霍去病墓上石迹及汉代雕刻之试察》等文章。自上世纪五六十年代始至今,国内的艺术史家纷纷介入到霍墓石雕的调查和研究中,并取得了丰硕的研究成果。

滕固先生在《霍去病墓上石迹及汉代雕刻之试察》一文中指出:“霍墓石迹,依其雕刻的技巧而论,可分为三类:第一类为足践胡人的马、甲号及水牛,都是比较完整的大雕刻;尤其足践胡人的马,腰间骨骼纹隐隐可指,在技术上经过人工调制。第二类为乙号马、虎、野人、猩猩、野猪及野人啮猪像,因为在整石上施以浮雕,大似未完成作品。……第三类为一对石鱼,这是建筑的附属物。”[1]②滕先生此文成于1935年,文中关于霍墓石雕作品的描述与分类是基于当时所发现的11件石雕。依滕先生所见,霍墓石雕作品在“技术”手法上有差别,完整度上有“比较完整的”和“大似未完成作品”的区分。傅天仇先生对霍墓石雕的风格现状也有类似的表述:“在这批石雕中,也有个别的形状还不够清楚,也许因为没有做完,也许有意如此,也可能是被风化了的缘故。”可见,两位先生对霍墓石雕作品的风格现状都存有不确定的疑惑,未做具体明确的判断。但霍墓石雕作品的基本特征无疑是有差异的,这些差异或许可从石雕制作的流程和工艺方法上找到些许可供参考的解释。

一、霍去病墓石雕的风格与类型

因为材料的原因,石雕在成型的方法上与塑的堆砌相反为雕琢手法,特点上属于减法。石雕作品一般要经过粗打(也称开荒,依照程度的不同可分为开大荒、开中荒、开小荒)、细打、修整与研磨等几个阶段方能完成。当然,石材质地的差异会导致具体工艺程序上有所侧重。但是大体上不会脱离以上几个基本的流程。通过对霍墓石雕作品个体的细节观察、分析,如果从石雕创作的方法与工艺流程的角度,似可将霍墓石雕作品做如下分类:

1、材质指征类。霍墓石雕中存有三块题铭石块,一块刻有汉隶“平原乐陵宿伯牙霍巨孟”,另两块刻有篆文“左司空”。这是霍墓石雕群中仅有的文字,也是判断石雕年代的重要证据。因其刻有铭文,大多数学者根据题铭的内容分析其意义和用途,推断其为“刻石”③见林通雁:《西汉霍去病墓石雕群的三个问题》,《美术观察》2009年第3期,第107页。又见林梅村:《古道西风——考古新发现所见中西文化交流》,北京:三联书店,2000年,第125页。林先生同时亦认为刻有篆文“左司空”的是“题铭石兽。”。赵超先生在《中国古代石刻概论》中引马衡先生云:“刻石之特立者谓之碣,天然者谓之摩崖。”[2]其中“碣,是将铭文镌刻于孤立的天然大石块或略加修整的天然石块上”[2]。这是对刻石较为完整的界定。

西汉刻石现今存世的数量极少,经考古学者判断,仅有《鲁孝王刻石》(公元前56年,见图1)、《莱子侯刻石》(公元16年)等少数几例。形制皆为规整的长方体,纵向约40厘米上下,横向约70厘米左右。铭文的周围以阴刻线刻划出边框。比对霍墓石雕中三块题铭石块的现状,可以发现:“平原乐陵宿伯牙霍巨孟”(见图2)与“左司空”之一(见图3)不但在体量上数倍于前者,形制上呈不规则状,而且石面均有不同程度金属楔子开料和凿打而形成的凹凸变化,边缘有刻凿而成的坡面,在空间关系上有了一定程度的处理,尤其是“左司空” 之一已经出现初步的轮廓形状。断裂的“左司空”之二(见图4)虽然未行刻凿之事,但类比铭文相同的“左司空” 之一的现状,此石的用途当归为一致。这些现象不但与现存西汉刻石的特征明显差别较大,也与“刻石”“碣”的定义不符。可以表明石块本身已经处于石雕制作的初步粗打阶段,称之为“石兽坯”可能比较适当。

图1

图3

图4

图5

图2

2、形象初显型。此类作品大刀阔斧地劈削出作品的外轮廓,简练、概括地找出物象的基本形象和体面关系,石雕的头部以寥寥数笔阴刻线勾勒出基本的形状和位置。具体有两件石鱼和一件石蛙。两件石鱼体量大小几乎完全相同,身躯部分刻凿的比较平直方整,不知是否因此缘故使得滕固先生认为这两件石鱼有可能是建筑的构件或附属物。从造型的具体细节来看,两者之间在基本形态和头部形象刻画上仍有不少区别:其中一件石鱼背部有阶梯状凸起,与头部衔接处形成较大的层次划分,而头部刻画得较为圆润,过渡自然;另一件石鱼头部与身躯则连接整体,但头部表示体积变化的转折线比较明显,且头部顶面形成向内凹陷的弧度。如若滕固先生的判断无误,则说明两件石鱼的制作进程是不一致的。还有一个值得注意的细节是两件石鱼身体上均留有大面积齿形錾凿刻后留下的规则的粗线状齿痕(见图5),较宽的齿痕说明所用齿形錾的型号较大,而这类大号齿形錾一般用于石雕粗坯表面的整理,以便进行下一步制作,是石雕刻制作环节中比较常用的方法。

另外,关于作品《石蛙》(见图6)的名称也有不同的说法,傅天仇先生认为是“龟”[3]40-42。林通雁先生也认为“完全是龟的造型特征,或说它刻画的就是一只灵龟形象。”并且认为此石龟与“长安昆明池、太液池的石晾和石龟,同属于汉武帝时期所雕造,它们的造型风格不仅相近,而且在表达题材含义方面也应当相一致。”[4]本文以为此石雕的基本形象和形态与考古发现的东汉石龟比较接近(见图7),如四川雅安樊敏墓前石龟的刻画尽管比较详细写实,但两者在形象和整体轮廓及体量关系上相差不大,局部形体的起伏关系也有很多类似之处。或许称之为石龟更为妥当。不同之处在于霍墓石龟仅初现形象的轮廓形态,细节刻画还不具体。

图6

图7

图9

3、形象明确型。在大形确定的基础上,此类作品的轮廓形态已能具体的反映石雕形象的特点和姿态变化;局部形体的表现多辅以浅浮雕的形式凸起于表面,部分细节形象结合阴刻线的方法划刻出来。但也有作品的局部如《人与熊》(见图8)中“人”的额头与眼鼻、《石蟾》的嘴鼻部分在空间深度的处理上就更接近圆雕的表现方法,具体的作品有《怪兽食羊》《石猪》《石蟾》《石人》《人与熊》。这一类作品可以细化为两种,其一是《怪兽食羊》《石猪》《石蟾》;其二是《石人》《人与熊》。这两者的区别在于前者对于形体的交代尚不明晰,层次比较模糊,石面也很粗糙,雕凿的痕迹明显;后者形象具体明确,轮廓线条流畅,形与体的层次关系合理,细节较为丰富,在石雕制作上更为细致。

圆雕类石雕作品中的《怪兽食羊》有说法称之为“母牛舔犊”,因为“作品表现的却是一只长着弯曲双角的母牛舔护幼子的情节,将它改称为母牛舔犊较妥当。”[4]105由于石雕局部特征并未刻画具体,尤其是口中之“羊”形状模糊难以辨认,因此无论是“怪兽食羊”抑或是“母牛舔犊”在造型上都难以找到明确的依据。但从“怪兽”的造型来看,确实与牛有很多相似的地方(见图9),特别是头部形象的刻画比较具体,与真实之牛很接近。可以认为此“怪兽” 至少是以牛的形象为蓝本创作的。

4、刻画深入型。作品轮廓明晰流畅,形象清晰,肌肉和筋骨的结构变化表达的肯定到位,形体结实;形态起伏变化刻画的具体深入,体积感强,整体面貌写实,有着更典型的圆雕手法表现语言。它们以作品《马踏匈奴》《跃马》《伏虎》《石牛》《跃马》《石象》为代表,尤以《石牛》为最(见图10)。马子云先生认为“卧牛,雕刻非常真实生动。”[5]王子云先生认为“卧牛……也都是在形象上非常写实的作品。”[6]傅天仇先生则描写得更加具体:“它们总是被雕琢得比较工整、精致,注意到形体的准确性和神情的特征。石牛雕刻得非常厚重,圆润有力,起伏很清楚,由于在造型上特别注意到圆厚和交代清楚的一些特点,就使得我们从一个碎片中间也会觉察到它和牛的性格是吻合的……至于初起马和石马,雕刻得圆整而严紧,交代清楚,立体的起伏位置分明、肯定”[3]41。以上三位先生皆认为此类石雕作品在形象塑造上区别于上述三类。“加工都比较多。圆雕的感觉非常强,造型饱满结实,也很严整”[3]42。值得注意的是,马先生虽长于金石传拓,但却是国内最早访查茂陵的学者,曾拓得霍去病墓前石雕作品11件,对霍墓石雕观察研究的十分仔细。王、傅两位先生则都是从事雕塑实践的雕塑家,他们从雕塑实践的经验和雕塑造型手法的本体出发来分析石雕的艺术风格,视角不同但具有相当地说服力,结合滕固等先生的观点以及石雕的实际状况,此类石雕作品刻画深入、造型风格比较写实是确切无疑的。

总体而言,霍墓石雕作品注重基本形的概括,强调整体造型的表现力度。但通过上述分类描述不难发现,霍墓石雕群作品的基本面貌、表现手法、制作进程等有较大的差别,如若简单地将霍墓石雕的艺术风格不加区别地一概而论为“写意”性,实际上是对霍墓石雕作品艺术风格以偏概全的简单误读,也与客观情况大相径庭。

图8

二、雕塑史脉络中的霍去病墓石雕风格

图10

图11

图12

汉代尤其是西汉中前期在政治、文化等诸方面沿袭了秦代的传统,即所谓“汉承秦制”,在造型艺术中的雕塑手法和风格方面也不例外。秦始皇兵马俑给人最突出的感受是其体现出“像生”的写实性,其体量方面、比例、色彩、面部形象刻画以及盔甲兵器等附属物都是以现实中秦朝军队做参照,并力图真实地再现对象。汉代制作陶俑的方法沿袭了秦代,虽然在大小体量和造型细节处理方法上体现出汉代人独有的认识与理解,但对于形象的塑造仍是细致写实的。现今发掘的大量汉代帝王诸侯陵墓中均出现数量不等的兵马俑阵,其中汉景帝阳陵周围出土了大批兵俑和陶制狗、猪、羊、马,从现状上看兵马俑大多为裸体,不仅形体写实,且表情不一,“这些武士俑从整体上看,都是单眼皮、小眼睛、面颊圆厚、方脸阔面,与如今中原一带的人颇为相像”[7]。而且“表面饰有彩绘。陶俑造型与真人相似,面部及躯体为橙红色,头发、眼睛等为黑色。黑发中分,于脑后绾髻,髻上有笄孔……陶塑动物较真实的动物小,但造型生动逼真”[8]。此外,陕西杨家湾周勃和周亚夫父子墓出土的陶俑形象刻画细腻生动,在风格上也颇为写实。梁思成先生在所著《中国雕塑史》中引古代地理书《三辅黄图》说:“《三辅黄图》谓汉宗庙,‘宗’者尊也,‘庙’者貌也,所以仿佛先人尊貌者也。汉代雕像祭祀之风盖必盛行,惜‘尊貌’多木雕泥塑,今无复有存者。唯有征诸古籍一耳。”[9]这大概是秦汉陶俑形象尊貌写实的原因之一。

按照考古学的观点,弄清楚霍墓石雕与周围器物的共生关系,两者之间相互类比,对于确定霍墓石雕作品的风格特点是较为有力的证明。茂陵及其周围的陪葬墓仅发现霍去病墓前设置有石雕,这一特别的现象有待学者的进一步研究其原因。但是茂陵附近出土为数不少的金属或陶制的动物雕塑,似可以作为分析霍墓石雕艺术风格的佐证。试举两例:其一是茂陵东侧一号无名冢出土的“鎏金铜马”(见图11),因同时出土的很多器物上刻有“阳信家”字样, 考古工作者推断此“鎏金铜马”应是阳信公主之物。阳信公主是汉武帝之姊,卫青之妻。元封五年 (公元前106年)卫青死后与阳信公主合葬于茂陵东侧茂陵和霍去病墓之间,与霍墓时间(公元前117年)相去不远。铜马以方圆结合的手法来表现肌肉和筋骨,准确地表达了真马的解剖关系:形体连贯,体态匀称,比例适当,造型朴实稳重,形象生动逼真,显现出工匠娴熟的技艺。据考证,“鎏金铜马”的原型“很可能就是饲养在上林苑或御厩中的大宛天马。”[10]可见“鎏金铜马”具有“尊貌”的特点,是比照现实中的马并真实再现的;其二是茂陵附近还大量出土了的陶制动物雕塑,其种类繁多,有牛、羊、犬、兔等。它们姿态各异,造型生动写实。其中之一如陶兔(图12)的形体姿态逼真地表现出兔子毛茸茸、圆浑的外貌特点和憨萌淳和的神情,反映出工匠们对动物特征观察十分仔细,且具有极强的艺术再现能力。上述两例说明茂陵附近出土的各种材质的动物雕塑,其造型手法是力求写实的。

秦汉的兵马俑和陶制动物都是以泥为基本材料,主要用“塑”的方法制作,即所谓的加法,与石雕成型的方法正好相反。这种尊貌写实的手法能否摆脱因为材料和塑造方法的差异,而在石雕中得以存在。换言之,是否因为材料和塑造方法的不同,以泥塑陶制的工艺方法可以造就写实的形象,而以石材刻凿的办法塑造物象就难以写实,从而另辟蹊径取物象之大势,带有一定程度上的写意状态?对此,本文关于霍墓石雕现状分类的论述中已经提出作品《石牛》《卧马》《跃马》《马踏匈奴》《卧虎》《石象》在形象的刻画上是细致写实的,此处不再赘言。既然《石牛》等石雕可以雕刻得深入写实,那么其他石雕也理当可以。当然,出于对具体造型的匠心独运,石雕群在强调整体风格的框架内有些许各自的特点,体现出一定的变化是合理的。但是,这种尊貌写实的手法一旦被确立为最终要达成的目的,是不会受何种材料、哪种塑造方法所局限的。我们不否认霍墓石雕群的部分石雕作品在现状上有着类似中国画一般的意象表达和某些共通的内在气质,但墓葬艺术受到墓葬制度和彼时造型观的局限,绝不会是一种自由创造的艺术,石雕创作者更不会随意而为。也就是说,倘若因为霍墓石雕作品当下的现存状态,而认为彼时的工匠出于艺术创造的自觉或者规避石雕制作上的某些困难而有意识地将写意的手法贯穿于石雕作品的创作之中,脱离了当时的时空环境,诸如此类的论断是否合适值得商榷。

三、霍去病墓石雕的制作推想

为何霍墓石雕作品中会出现造型方法与制作手法的差异,部分石雕作品甚至刻凿寥寥呢?有观点认为,该现象可能缘于西汉武帝时期的铁器工具的性能仍不能雕琢如花岗岩这类质地坚硬的石材。①参见陈诗红:《霍去病墓及其石雕的几个问题》,《美术》1994年第3期,第89页。但郑岩先生表达了不同的看法:“到战国中晚期,淬火工艺形成并在西汉早期得到普及,这些发展都大大提高了铁制工具的强度,使得生产工具实现了铁器化。”[11]26不仅如此,由于实际应用的需要,“石头加工技术可能在秦到西汉初年有了飞跃性的发展,人们在这个时期开始掌握制作大型石刻的某些初步的制作手段……甚至在民间也已经开始逐步推广。”[11]27例如,汉代诸侯王以及皇室成员的“墓葬或取竖穴土扩,或凿山为藏”[12],而“凿山为藏”的工程量之大可想而知。“中山靖王刘胜墓(1号墓)容积计2700立方米,窦绾墓(2号墓)容积达3000立方米。”[13]如此体量的王陵墓葬在西汉同时期并非个案。由此可见,至少在武帝时期用于攻石的铁制器具已经能够用于大规模制石。退一步讲,即便是面对硬度最高的花岗岩石材,铁制器具在耐用性能上可能会略有不足导致其损耗较大,但对于皇家营造来讲几乎可以忽略不计。

回到具体石雕作品的分析上来,观察霍墓石雕群中最著名的《马踏匈奴》(见图13、图14),可以发现该石雕在制作上相对完整细致,“马”各角度的轮廓流畅,线条饱满有力。绝大部分石面尽管不十分光滑,但并未留下錾子凿刻形成的凿痕,显然仅通过“细打”是无法完成的,应该是经过了研磨的工艺处理。细看“马踏”之下的“匈奴”,有一处特别的现象:“匈奴”身体两侧有许多不同,除却肢体动态上的差异,最值得注意的是身体右侧与“马”在处理方法上颇为统一,而身体左侧对轮廓线边缘与形体表面的处理有明显的顿挫感,錾子凿打的痕迹明显,显得较为粗略,而“匈奴”向前蹬出的前腿却与周围的马腿等风格统一协调,这种现象显然不符合艺术处理的一般规律。

除《马踏匈奴》外,霍墓石雕群中类似的现象并非唯一。《卧马》身体两侧也有不统一的地方(见图15、图16),左侧形象的轮廓清晰流畅、结构明确、形体层次分明、过渡十分自然,石面也经过一定程度的研磨处理。右侧形象大的形体关系和肌肉骨骼的走向已经明确,但在凹凸起伏关系上还没有刻画到位,形体结构的表达较为含蓄,石面也比较粗糙。这种粗糙显然并非人为的刻意破坏或者石材本身因风化、雨水侵蚀而产生的自然剥落,因为表示肌骨和形体变化的轮廓完好无损,并且也与“卧马”身体上因风化而产生的几处呈鳞片状剥落的痕迹毫无关联,《卧虎》头部左侧、《跃马》左侧后腿和右侧腹部皆有类似现象存在。另外,《马踏匈奴》《卧马》《卧虎》《跃马》等几件颇为写实的石雕作品上半身与下半身尤其是腹部以下部分在工艺处理方法上区别较大,石雕作品的下半身刻凿的较为粗略,石面未及仔细处理,且下腹部均留有不同程度的打钎的钎痕。这种现象的存在符合石雕雕刻技法中“自上而下”[14]的基本法则,即先刻上半身,尔后逐步往下发展。其作用是既能保持底部平稳,也可避免由于锤击之震动使石块断裂。据此,种种迹象均表明整座石雕可能并没有最后处理完毕。即霍墓石雕群从整体上看属于未完成作品。

图13

图14

图15

综上所述,霍墓石雕采用圆雕、浮雕、刻线等造型方式组合的办法来塑造形象,可能因为题材和造型的不同而采取与之适合的方法处理石雕,但同一件石雕在左右两侧或局部与整体处理方法不吻合,包括工艺程序不一致的现象,只能说明该现象与造型方法和艺术手法无关。

图16

四、霍去病墓的营建与西汉的葬仪

据史料表明,霍墓石雕工程属于宫廷营造①从石刻铭文“左司空”可以得知霍墓的相关设施由国家负责营造,见陈直:《陕西兴平县茂陵镇霍去病墓新出土左司空石刻题字考释》,《文物参考资料》 1958年第11期。,所以在财力上应能得到最大限度地保证,既然如此,那么霍墓石雕是否可能由于制作时间上的限制从而导致现存的状况呢?例如汉代的 “急就章”②宋伟光先生曾提出“急就章”与霍墓石雕在风格的成因上可能存在相似性。参见宋伟光:《对霍去病墓石雕风格成因的追问》,《雕塑》2012年第6期,第35页。便是在较为匆忙的情况下产生的,两者在形成原因上是否存在共通性?要解释这个问题,需联系霍去病墓的营建与西汉时期的葬仪来分析。

霍去病逝于公元前117年,陵墓何时营建,史料中未见记载。但可从西汉时期陵墓营建的类比材料发现端倪。从史料记载来看,皇帝从即位次年开始营造陵墓应是一个大体的原则,但并非绝对,如景帝“五年春正月,作阳陵邑。”[15]但是天子在生前即开始预作寿陵是确切无疑的,其营建的时间较长。朝中大臣的陵墓营建时间较帝王而言差别很大,一般来说“贵臣冢地,往往由国家赐予,以死后见赐者为常。”[16]99如“日磾薨 ,赐葬具冢地。”[17]汉武帝宠臣金日磾逝于公元前86年,由武帝赐冢地陪葬于茂陵周围。霍去病比金日磾逝世的时间早31年,死后“天子悼之,发属国玄甲军,陈自长安至茂陵,为冢像祁连山。”[18]由此看来,霍去病墓的情况当与金日磾墓类似,并且从时间逻辑上推测,霍去病墓的一系列丧葬礼俗设置很有可能影响了金日磾墓。据此,大致可以做以下判断:霍去病死后,由汉武帝赐棺椁葬具和位于茂陵近侧的墓地,并由从事皇家工程的匠作负责营建陵墓和相关设施。可见霍去病陵墓的营建时间与其葬期是画等号的,即从逝世到入葬这段时间。

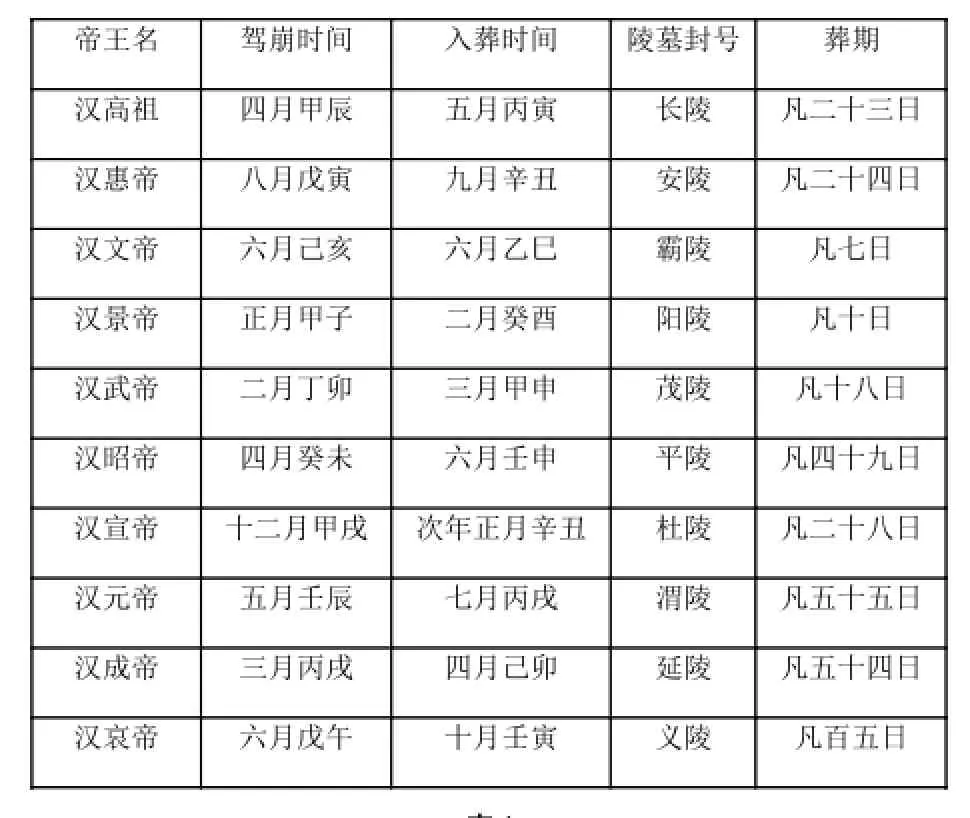

表1

关于西汉时葬期的明确记载可见于《史记》《汉书》等文献,③杨树达先生曾对相关史料做梳理汇编,著有《汉代婚丧礼俗考》一书,对现今研究该问题起了很大的作用。文中所制表格的大部分内容实则是据此书而成。但一般皆记录帝王,未见于诸侯王和一般大臣。具体可见表1:

根据表1所列,汉高祖至汉武帝时葬期均未超过一个月,昭、元、成帝也都在两个月之内,唯独哀帝葬期较长,超过百日。“汉昭帝葬期延长的原因,应同昭帝去世后继之帝的反复和动荡有关,而元、成、哀帝等帝王去世到安葬葬期安排很长的原因,也并非葬期制度发生多少变化,而是宫廷、外戚等内外激烈政治斗争使然”。[19]292而且,“大抵西汉末年以后,颇有停丧不葬之风”。[16]95哀帝超过百日的葬期可能与此风气有关。霍去病卒于武帝元狩六年九月,按理应该与武帝以前的葬期制度相适应。因此,霍去病的葬期不会超过一个月应当比较合理。

综上所述,可供霍墓营建及其陵前石雕群制作的时间很可能短在一个月左右。那么营建陵墓并制作这样一批体量之大、数量之多的石雕群,从选取可供雕刻的石材并运输到目的地,④茂陵附近不出产石材,霍墓石雕作品所选用的石材,除《石蟾》的原石则来源于长安石砭峪小瓢沟外,其余均来源于秦岭终南山段。见刘丹龙、孙平燕:《汉霍去病墓石雕艺术探微》,《文博》2004年第6期,第88~第91页。到工匠的构思设计直至刻凿完成,即便是在今时也会显得极为匆忙,何况在西汉时代,工具、技术“似尚不甚发达”的情况之下。所以,霍墓石雕作品有很大的可能性是因为石雕制作时间不足,因为时间紧、任务重而“急就”,部分石雕作品未及精雕细作即放置于陵墓周围,而导致石雕群在造型方法、制作手法和艺术风格上出现差异化的特征。除作品《石牛》雕刻的较为充分细致外,包括《马踏匈奴》在内的其余石雕则或多或少地留下部分局部未及处理,以至于题有铭文的石兽坯刚进入到创作阶段就不得不戛然而止。

无独有偶,徐州狮子山楚王陵汉墓“规模壮观,工程浩大,显示了西汉早期楚国强大的国力,但从墓室壁面处理来看,并没有完全达到原来设计的要求。该墓的天井、外墓道后段、内墓道、甬道等处壁面在开凿后经过精细的再加工,一些石壁上的裂隙都用特制的石块或石片镶砌,而外墓道和各耳室等则没有再加工,其中东侧的一个耳室只开凿了一小部分,主室顶部的山体自然裂隙也没有镶补。”[2]55“有的墓室还留有施工的红线。”[19]291这些未能按原计划完工的现象“可能是由于急于安排墓主入葬所致。”[20]55可见墓葬营建的完成度在很大程度上与墓葬营建的时间长短有关。

结 语

本文从石雕创作的基本方法、工艺流程兼及具体作品的造型手法细节入手,对霍墓石雕群做了具体的类型划分,结合秦汉雕塑的风格脉络比较说明霍墓石雕作品原本设定的制作手法应是写实的。从石雕作品中存在较多相互抵牾的现象以及西汉武帝时期丧葬礼俗制度推断,霍墓石雕群可能因为制作时间的限制,雕刻作品未能得到深入充分的表达。这些未完成的现象客观上造成了目前现存的部分作品具有一定程度的“写意”状态,恰是这种状态,印证了齐白石先生关于中国画写意真谛的箴言:妙在似与不似之间也。似是切入点(手法),不似是美学价值的提升。

现如今赏析霍墓石雕作品论及其风格时已形成了约定俗成的说法,如“写意雕塑”或者“循石造型”等。但作为中国雕塑史上最为经典的代表作品之一,值得我们更为仔细地加以品读的是,“写意作为一种艺术形态,它由写实形态分化而出,这种分化,中国画初兴于宋代,西方初兴于印象主义。其分野要点有四:一谓写其大意,‘删繁就简’是也;二谓写其笔意,‘笔晕墨章’是也;三谓写其意象,‘离形得似’是也;四谓写其意气,‘抒发胸臆’是也。绘画与雕塑,泛绘画与泛雕塑,其理相通”[21]。因此,简单或一概而论霍墓石雕作品风格是写意的,未免武断且有以偏概全之嫌。从艺术形态学的角度论其风格,有“写意”的相通之理;若从艺术手法的细节表现而论,其切入点又是“写实”的。毫无疑问,每一件艺术作品都是独特的创造,霍墓石雕作品亦如此,但他们无法脱离整体的社会规则和审美趣味的囿限。因此,霍墓石雕的价值不仅仅在其艺术价值,更在于其制作细节中体现出的汉代陵墓雕刻制度与制作手法和方式。如果对于雕塑作品风格的考察能够回到当时的社会情境中展开分析,并将之放入雕塑艺术造型发展和演变的脉络中去,还原其制作的情境,而不单集中于对石雕作品现状的美学分析,或许可以对雕塑史的脉络勾画出更为科学和清晰合理的逻辑。

[1]滕固.霍去病墓上石迹及汉代雕刻之试察[G]//沈宁/滕固艺术文集.上海:上海人民出版社,2003:274.

[2]赵超.中国古代石刻概论[M]..北京:文物出版社,1997:6.

[3]傅天仇.陕西兴平县霍去病墓前的西汉石雕艺术[J].文物.1964(1):40-42.

[4]林通雁.西汉霍去病墓石雕群的三个问题[J].美术观察.2009(3):104.

[5]马子云.西汉霍去病墓石刻记[J].文物.1964(1):45-46.

[6]王子云.西汉霍去病墓石刻[J].文物参考资料.1955(11):17.

[7]宋伟光.对霍去病墓石雕风格成因的追问[J].雕塑.2012(6):36.

[8]陕西省考古研究院.汉阳陵帝陵东侧11—21号外藏坑发掘简报[J].考古与文物.2008(3):16-17.

[9]梁思成.中国雕塑史[M].天津:百花文艺出版社,2003:31-32.

[10]常洪、王仁波.试评茂陵东侧出上的西汉鎏金铜马一兼论天马和现代中亚马种的关系[J].农业考古[.1987(2):350.

[11]郑岩.逝者的面具汉唐墓葬艺术研究[M].北京:北京大学出版社,2013.

[12]王学理.秦汉相承帝王同制—略论秦汉皇帝和汉诸侯王陵园制度的继承与演变[J].考古与文物[M].2000(6):5.

[13]中国科学院考古所满城发掘队.满城汉墓发掘纪要[J].考古.1972(1):8.

[14]苏立群.雕塑技法[M].,南京:江苏美术出版社,1999:65.

[15]汉书·景帝纪[M].

[16]杨树达.汉代婚丧礼俗考[M].上海:上海古籍出版社,2000.

[17]汉书·金日磾传[M].

[18]史记·卫将军骠骑列传第五十一[M].

[19]刘瑞、刘涛.西汉诸侯王陵墓制度研究[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[20]刘毅.中国古代陵墓[M].天津:南开大学出版社,2010.

[21]刘骁纯.2015中国写意油画学派创作研究暨《千年文脉·雅集岳麓》系列活动之学术清谈发言稿[EB/OL]http://comment. artron.net/20140816/n642000_1.html.

(责任编辑:梁 田)

J305

A

1008-9675(2016)05-0097-07

2016-06-10

孙琳(1982-),男,江苏盐城人,云南大学博士研究生,淮阴师范学院美术学院讲师,研究方向:民族考古与历史文化。

①江苏省高校哲学社会科学研究一般项目(2016SJB760086);淮阴师范学院青年优秀人才支持计划(13HSQNS19)。