唐代织物上的禽趣——谈唐代织物上禽鸟纹造型及其与各类辅纹的组合形式①

张晓霞 (苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215000)

唐代织物上的禽趣——谈唐代织物上禽鸟纹造型及其与各类辅纹的组合形式①

张晓霞 (苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215000)

唐代织物上的禽鸟纹种类丰富,形色美艳,并且禽鸟的姿态生动,与花卉、璎珞、绶带等组合,生趣盎然。这些充满情趣的禽鸟纹,既有对前代传统纹样的传承,也有对西方异域装饰风格的吸收、融合,并对后世的中国传统纹样造型有着深远地影响。

唐代织物;禽鸟纹;织物;情趣;组合

图1 五代·黄筌《珍禽图》局部

唐代毛色美丽的禽鸟成为当时人们观赏戏乐的新宠。史载唐玄宗曾专门派遣宦官前往江南搜罗禽鸟以供园池之乐②《旧唐书》卷七十七,列传第二十七。,唐太宗曾与侍臣泛舟春苑,赞赏池中的珍禽,并令阎立本作画③《资治通鉴》卷二百一十一。。阎画虽已无存,但稍晚于唐的五代,有画家黄筌绘栩栩如生的《珍禽图》遗于后世(图1),借此可推想唐人对禽鸟的悦察入微。这种对禽鸟的喜爱自然地影响到服饰上。在唐代织物纹样中,禽鸟纹运用的极为广泛,唐文献中记载丰富。如《新唐书·车服》载:“袍袄之制:三品以上服绫,以鹘衔瑞草,雁衔绶带及双孔雀;四品、五品服绫,以地黄交枝;六品以下服绫,小窠无文及隔织,独织。”[1]531又如唐诗中有,“新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。水精帘里颇黎枕,暖香惹梦鸳鸯锦。”[2]“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丛。”[3]“对织芭蕉雪毳新,长缝双绣窄裁身。”[4]

图2 绫地五彩鸟纹刺绣,唐,瑞士阿贝格基金会藏

图3 孔雀花树绣幡局部,唐,日本正仓院藏

除文献资料外,唐代禽鸟纹的图像资料也很丰富。这些禽鸟纹,从类型上看,除继续前代的凤凰、鸳鸯、大雁、鸿鹄、仙鹤之类外,又有孔雀、鹦鹉、形似鸂鶒的五色鸟等新品类。许多纹样造型生动,刻画细致,既注重装饰性,又注重与自然形态的结合。例如凤纹,其造型在隋唐五代时期走向成熟,尤其是唐代凤纹,更多地参考自然中的禽鸟造型,翎羽刻画更加写实细致,造型丰满雄健。此后宋元明清的凤纹虽有变化,但基本保持了唐代凤纹的总体风格。又如“五色鸟”纹,许多唐代织锦或刺绣上的禽鸟纹用色斑斓,赵丰先生据敦煌文书中记载的“五色鸟”锦,认为这些以红、黄、青、绿、白五色装饰的鸟即为五色鸟(图2)。[5]138再如孔雀,“动摇金翠尾,飞舞碧桐阴。”④(唐)武元衡:四川使宅有韦令公时孔雀……妓兴嗟久之因赋此诗用广其意,全唐诗,316卷。这种南方的珍禽不再为世人陌生,成为唐人艺术创作的绝佳题材(图3)。

图4 鹰蛇飞人罽,魏晋,新疆尉犁营盘古墓出土

图5 鸟穿花枝纹夹缬絁,唐,日本正仓院藏

唐代禽鸟纹的创新得力于特定的时代风尚的滋养。有唐一代是一个空前的古今中外的大交流、大融合的时代,装饰艺术冲破宗教的、地域的,以及贫富贵贱的阶层的束缚,走向豪放浪漫,歌咏自然的新天地。这一时期,异域文化与本土文化、周边文化与中原文化相融合;佛教在调和与中国传统文化的矛盾冲突中,逐渐走下圣坛,走入百姓的世俗生活;通过科举走向仕途的新兴的士大夫阶层,抛弃了旧贵族思想上的保守和矜持,无所顾忌地迎接和创造新生活。这些社会风尚表现在装饰艺术中,就是对天地间俗世真情,自然生态的关注、赞美和表达,以及对异域艺术形式的融合吸收,装饰纹样的新形式、新题材无拘无束的涌现。禽鸟纹在这一时期呈现出许多融合自然生趣和人文情趣的新形式。

一、生动的自然情趣

如同自然生态中恣意纷飞的禽鸟一样,禽鸟纹的出场也形式多样。若单看鸟的姿态,有在团窠中两相对称站立的,有独只站立的,晚唐还出现了作“喜相逢”对飞的团花式;如再看鸟与其它物象的组合,自然界常见的雀鸟穿花枝、衔花枝,踏花的情景俱在纹样中出现。

1.鸟穿花枝

在先秦时期的楚国丝绣品中已有凤鸟花枝的组合造型,但从魏晋以来这类纹样的造型风格来看,显然是受到西方装饰风格的影响,因为花枝造型通常是西方蔓草纹流变而来的形式,禽鸟也不仅仅局限于传统凤鸟,而是各类禽鸟,甚至包括西方流入的孔雀、鹦鹉、鸵鸟等都大行其道。一件年代较早的,纹样中有花枝与鸟的造型的织物是魏晋时期的鹰蛇飞人罽(图4),其纹饰,由葡萄藤构成对波的弧形花架,鹰、蛇、雀鸟、羽人游戏其中。唐代,尤其在中晚唐,这类纹样随着植物纹样普及化和写实化,变得更加丰富多彩,一件正仓院所藏的鸟穿花枝纹夹缬絁,纹样呈现出红花绿荫间,馨风荡漾,雀鸟欢飞,清啼婉转不绝于耳的场景(图5)。

2.鸟衔花枝

鸟衔花枝有两类形式:一类是左右对称的构图,双鸟对衔同一花枝,花枝位于中上端,花枝下端向两侧分叉,被两侧对称的分布的鸟衔住;另一类,单鸟飞翔或站立,喙衔一花枝,姿态较第一类更生动自然。在流行时间上,第一类形式早于第二类形式。

吐鲁番阿斯塔那出土的北朝至隋孔雀贵字纹锦(图6),其中间花枝下端分叉,与孔雀的喙尖相接,花枝未衔入喙中,但已初步具备了鸟衔花枝第一类形式的造型。这种形式在唐代得以进一步发展。唐初永泰公主墓石椁边饰上的花鸟纹中已有鸟衔花的对称结构,所衔之花为对称式的卷草,花枝像是被两侧的鸟拉开的。在唐代铜镜和金银器纹饰中,这样的形式屡见不鲜(图7),有的花枝在下端又合成一束璎珞(图8)。以此类资料最为丰富的金银器纹样来看,此类对称式鸟衔花纹样流行于八世纪中叶以前,对比之下证实这也是织物上此类纹样的流行时间(图9-10)。

第二类鸟衔花枝纹,早在八世纪前半叶的金银器纹样中已出现过,如西安沙坡村出土的圆形银盒(图11),但染织纹样中,此类纹样的大量出现是八世纪后半叶至十世纪初。它的流行是与这一时期植物纹样写实化的大环境密不可分的。中晚唐时期,鸟衔花枝自由飞翔的姿态完全打破了中国传统装饰中因循格律的严谨装饰风格,花枝的姿态常随雀鸟的飞翔自然飘荡,也同时将雀鸟映衬得顾盼呤啭,更加充满乐趣(图12、13)。

图6 联珠对孔雀贵字锦,北朝至隋,新疆吐鲁番阿斯塔那出土

图7 双鸟衔花镜摹纹,唐,河南洛阳出土

图8 银盒纹样,唐八世纪中叶之前,陕西西安何家村出土

图9 手绘对狮对凤纹麻布,盛唐至中唐,发现于敦煌藏经洞,法国吉美博物馆藏

图10 对鸳鸯团花锦,日本正仓院藏

图11 银盒纹样,唐八世纪中叶之前,陕西西安沙坡村出土

图12 刺绣残片,晚唐至五代,发现于敦煌藏经洞,法国吉美博物馆藏

图13 敦煌莫高窟138窟女供养人上衣图案,晚唐

3.鸟踏花

唐代团窠纹样中所饰的动物,足下时常踏有花台,禽鸟也不例外。这种花台分两类:一类为棕榈叶式(图25),另一类为联珠板式(图23),常见于联珠圈内禽鸟足下。有研究者认为:鸟足下踏棕榈叶式花台的为粟特锦,踏联珠板式花台的为波斯锦。①齐东方.唐代金银器研究[M].北京:中国社会科学出版社,1999年,第277页。团窠中禽鸟踏着棕榈叶式、联珠板式花台并衔绶带的纹样是中亚、西亚的装饰形式,有的花台中间还生出花蕾,花蕾造型类似萨珊生命树的形式(图25)。然而无论是鸟踏联珠花板,还是鸟踏棕榈叶花台,一旦冲出了“窠臼”的禁锢,在非团窠的装饰区域,联珠式或棕榈叶式的花台便被花朵的造型所取代。在唐代石刻,金银器,铜镜纹样中,禽鸟足下多为盛开的盘状花头。织物上的鸟踏花头的形式的流行于晚唐至五代,与此时期花卉纹写实风格的蔓延是相应的。

以花为座的形式,自然使人联想起佛教中的莲花座。作为佛教圣花的莲花在佛教装饰艺术中常以托载圣物的底座形式出现,如作佛像、宝瓶、香炉的底座。足踏莲花,最早记载于《南史·齐本纪下·废帝东昏侯》:“(东昏侯)又凿金为莲华以帖地,令潘妃行其上,曰:‘此步步生莲华也。’”[7]154在一南朝画像砖上我们就见到了凤鸟踏莲花的图像(图14)。而至唐代,神佛或禽鸟所踏之花都不再局限于莲花,如莫高窟中唐第159窟迦陵频伽踏牡丹、山茶等奏乐、起舞,在织物上的禽鸟踏花翩然欲飞的形式也丰富多见。与团窠纹中西方式样的鸟踏花台模式相比,鸟踏花的形式融合了佛教的意象,呈现出更加自然的形式美(图15、16、17、18)。

4.双禽“喜相逢”

在中国传统纹饰中,“喜相逢”是指一种纹样的结构形式。它类似于太极图的构成。纹样整体为圆形团花的造型,从圆形的边缘发出两组形式相同的纹饰,向圆心回旋,从而在圆团状纹饰中虚拟出一条“S”形结构线,此线荡气回环地穿越圆心,将团花平分成两部分。这是一种兼具动态循环美和静态均衡美的图饰。针对纹样围绕圆心回环相对的势态,人们给予了情感化的吉祥称谓:“喜相逢”。古诗文中有:“十年劳远别,一笑喜相逢。又上青山去,青山千万重。”[8]“才喜相逢又相送,有情争得似无情。”[9]明代《酌中志》里提到了“喜相逢”纹样:“按蟒衣贴里之内,亦有‘喜相逢’色名,比寻常样式不同。前织一黄色蟒,在大襟向左后有一蓝色蟒,由左背而向前,两蟒恰如偶遇相望戏珠之意。”[10]

图14 凤鸟踏莲花,南朝,浙江余杭小横山南朝画像砖墓M109出土

图15 凤踏花纹刺绣,日本正仓院藏

图16 敦煌莫高窟138窟女供养人上衣图案,晚唐

图17 凤踏花纹刺绣,唐,日本东京国立博物馆藏

图18 对鸟踏花刺绣,盛唐至中唐,美国纽约大都会博物馆藏

图19 鹦鹉纹织锦,唐(九世纪),陕西扶风法门寺地宫出土

图20 红地彩绘团雁纹麻幡头,晚唐至五代,法国吉美博物馆藏

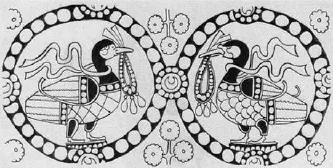

图23 克孜尔石窟壁画中的团窠鸟衔绶带图案,6—8世纪

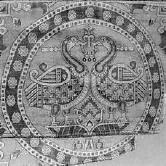

类似太极图式的抽象图形在史前新石器彩陶上出现过,但其缺少与自然物象的结合,也就缺少了对“喜相逢”意象的传情表达。在此后的漫长的纹饰流变中,春秋战国至汉代可见类似喜相逢结构的云纹、凤纹等图像,魏晋南北朝时期,此类纹样鲜见,直至初唐,喜相逢结构有了可喜的呈现,较集中地表现在金银器上。从现有考古资料看,织物上的“喜相逢”出现时间晚于金银器上的。晚唐,法门寺地宫出土一片用于包裹佛指舍利的织锦,其上的纹样为,小型团窠中两鹦鹉围绕圆心作首尾相环的对飞,风格形式与上述金银器纹饰相同(图19)。晚唐至五代,此类纹样在丝织品上屡见,如法国吉美博物馆藏红地彩绘团雁纹麻幡头(图20)、日本正仓院藏凤鸟花卉纹毛毯(图21),还有维多利亚阿伯特博物馆藏的红地团狮纹锦、蓝地团窠鹰纹锦、红地团凤纹妆花缎。①赵丰主编:敦煌丝绸艺术全集(英藏卷)[M].上海:东华大学出版社,2007年,137-145页。此外,五代冯晖墓,东侧室东壁壁画中有类似图形,两凤在圆内作对飞,尽管不是严谨的太极图结构,但其意象、神态显然同出一辙。②咸阳市文物考古研究所:五代冯晖墓[M].重庆:重庆出版社,2001年。宋代,织物上喜相逢纹样的动物题材被花卉所取代。

二、神圣华美的人文意趣——鸟衔绶带、璎珞

公元5世纪的阿富汗巴米扬石窟壁画中即有鸟衔绶带的图形(图22),新疆克孜尔5—7世纪的石窟壁画中也见此造型(图23)。图像中绶带均为联珠式,含绶鸟置于联珠环内。新疆地区出土的此类纹样织物为7世纪中期至8世纪初。联珠绶带、联珠团窠环以及立鸟的造型无疑为波斯萨珊的风格,所衔联珠绶带与安息和萨珊金、银币上王者所带的项链相似(图24),故推测应与象征王权的项链有关。这种下垂三滴珠的绶带在一件唐代织锦中有清晰的展示(图25)。联珠绶带的形式也是波斯萨珊金银器中常见的装饰纹样。[5]138八世纪下半叶至十世纪初,联珠绶带的形式逐渐被花结的形式所取代。

花结由绶带盘系而成。“结”在中国有着悠远的历史,上古已有“结绳记事”,春秋战国楚墓中既出土有了实物的组带,也出土了腰悬组佩的木俑。《唐六典》载:“组绶之作有五,(一曰组,二曰绶,三曰绦,四曰绳,五曰缨)。”[11]唐代对绶带花结的利用是空前的,既用于服饰,也用于器物(作把手或装饰),既具功用性,也有装饰性。唐诗中常提到的同心结即此,从“同心结”这一称谓看,这种花结也蕴意对情爱的寄托。唐·刘禹锡《杨柳枝》:“如今绾作同心结,将赠行人知不知。”[12]唐·李白《捣衣篇》:“横垂宝幄同心结,半拂琼筵苏合香。”[13]故而鸟衔绶带,虽为人为意象,非自然常态,但因着绶带、花结的吉祥寓意,却又使纹样呈现出充满温情的人间情趣。

图21 凤鸟花卉纹毛毯局部,唐,日本正仓院藏

图22 巴米扬石窟壁画中的团窠对鸟衔绶图案,5世纪

图24 萨珊金币,7世纪中期,宁夏固原博物馆藏

图25 鸟衔绶带纹锦,唐,香港贺祈思先生藏

图27 敦煌莫高窟158窟,卧佛枕头图案,中唐

图26 孔雀衔绶纹二色绫摹纹,中晚唐,发现于敦煌藏经洞,大英博物馆藏

大英博物馆藏孔雀衔绶纹二色绫,图纹中孔雀所衔绶带即为同心结的形式(图26)。《新唐书·车服志》记载,文宗(公元827年)即位时,“袍袄之制:三品以上服绫,以鹘衔瑞草,雁衔绶带及双孔雀;……”[1]531据赵丰先生考证,图11所示纹样即为唐代正式官服图案之一。①赵丰主编:敦煌丝绸艺术全集(英藏卷)[M].上海:东华大学出版社,2007年,第148页。这样的双禽衔绶带的对称造型形式在随后的五代、辽的装饰纹样中仍有延续,如五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》中侍女的袍服背部、陕西彬县五代冯晖墓壁画都可见类似的形式,内蒙古兴安盟代钦塔拉辽墓还出土了雁衔绶带锦袍。

在中晚唐,绶带之带消失,仅剩珠串和珠串中间隔的珠花,此即所谓璎珞。璎珞指用各种珠玉珍物连接而成的花色串饰,因由绳线编结而成,故也作“缨络”,璎珞原为佛像之饰,《南史·夷貊上》记载:林邑国,“其王者著法服,加璎珞,如佛像之饰。”[15]1949唐代,璎珞除用于佛像外,也作生活中的项饰。从形式上看,鸟衔璎珞应即为鸟衔绶带后期的转化形式(图27)。

三、结语

有唐一代是开拓、创新、容纳万有的时代。禽鸟纹的欣然纷呈,将大时代的人文情怀、世俗风情、文化流通等方方面面融而化之,显而示之,对这些形式的造型、蕴意的探究、品赏,有利于更好地把握传统装饰纹样的发展流变和文化内涵,以助新时代纹样的创新。

[1](北宋)欧阳修、宋祁.新唐书,卷二十四,志第十四,车服,校勘记[M].

[2](唐)温庭筠.菩萨蛮[G]//(清)彭定求,编.全唐诗,卷891.北京:中华书局,1960.

[3](唐)王建.宫词一百首[G]//(清)彭定求,编.全唐诗,全唐诗,卷302,北京:中华书局,1960.

[4](唐)王建.花褐裘[G]//(清)彭定求,编.全唐诗,卷301,北京:中华书局,1960.

[5]赵丰、齐东方,主编.锦上胡风——丝绸之路纺织品上的西方影响(4—8世纪)[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[6]徐新国.西陲之地与东西方文明[M].北京:燕山出版社,2006.

[7](唐)李延寿.南史,卷五,齐本纪下第五[M].

[8](唐)陈羽.送灵一上人[G]//(清)彭定求,编.全唐诗,348卷,北京:中华书局,1960.

[9](唐)韦庄.长干塘别徐茂才[G]//清)彭定求,编.全唐诗,700卷,北京:中华书局,1960.

[10](明)刘若愚.酌中志[M].北京:北京古籍出版社,1994.

[11](唐)李林甫,等.唐六典,卷二十二,少府军器监[M].

[12](唐)刘禹锡.杨柳枝[G]//(清)彭定求,编.全唐诗,28卷,北京:中华书局,1960.

[13](唐)李白.捣衣篇[G]//(清)彭定求,编.全唐诗,165卷,北京:中华书局,1960.

[15](唐)李延寿:南史,卷七十八,列传第六十八,夷貊上[M].

(责任编辑:梁田)

J209

A

1008-9675(2016)05-0085-05

2016-06-16

张晓霞(1972-),女,山东淄博人,苏州大学艺术学院教授,设计艺术学博士。研究方向:设计艺术、美术考古。

①国家社会科学基金重大项目《中印佛教美术源流研究》(14ZDB058);国家社会科学基金艺术学项目(13BG069);江苏高校优势学科建设工程资助项目(苏政办发[2011]6号)。