遥祭白鹿原

从友人处得知陈老师病逝噩耗的那天上午,我正在参加一位已故前辈学人的追思会,这使我原本就郁结的心情变得更加沉重了。当时赶紧手机上网求证,竟然所传消息不虚,我唯一能做就是强忍泪水低下头,在心底不断地告诉自己:白鹿原上那位最好的“长工”走了!白鹿原上那位最好的“先生”走了!当代中国文坛的白鹿精魂已随风飞逝!

回想起来,我和陈老师的交往也有十多年了。虽然我在武汉,他在西安,能够当面请教的机会并不多,但我分明切身地感受到,陈老师在晚年是把我当做一个忘年的小友在交往,这于我而言已经足够。最近这些年,每次有事找他,我总是先发手机短信,而他每次收到我的短信,必然是一个电话直接打过来,耳畔随即传来他那特有的苍凉沉厚的西部嗓音:“我是陈忠实!”短促有力,但又丝毫不是盛气凌人的口吻,相反,传递着真诚和温暖。每次通话中都会听到他那沙哑而爽朗的笑声,仿佛从八百里秦川地层深处飘来,让长年身处南国的我,不禁对他钟情一生的白鹿原一次又一次地悠然神往。

第一次见到陈老师是二00三年的事了。其时我刚从珞珈山求学六年下山不久,受师父指令,去西安拜访当今陕西文坛的两位主将——陈忠实和贾平凹。师父黄梅於可训先生在当今文学批评界颇有清誉,正受邀在《小说评论》杂志上主持《小说家档案》栏目,他特地把我喊到家里去详细布置访谈任务,还说是主编李星老师点名要我去做这两位西部大家的访谈,这让当时学术刚刚起步的我十分感动,于是欣然领命。记得临走时师父在叮咛中还曾戏言,见到那些大作家不要怕,他们都长得像新出土的秦始皇兵马俑似的,表面上粗犷得吓人,其实心细如发,而且西北人实在得很,比我们本地人好打交道多了。

那年去西安正好是清明时节。我提前找老同学从单位里借了当时还比较少见的录音笔,但不怎么会用,担心出错把珍贵的录音化为乌有,所以还是自备了传统小型录音机和磁带。虽然自认准备得比较充分,但内心依旧忐忑。到了西安后入住陕西省作协秦人宾馆,我马上和李星主编打了电话,但他说自己临时出差去了海南,不过已经交待了副主编李国平老师负责接待我,我悬着的心才算又安定下来。在国平老师的帮助下,我很快就在陕西省作协主席办公室里见到了大名鼎鼎的陈忠实老师。说实话,尽管有师父临行前的“兵马俑”戏言,但当我真正见到陈忠实的那一刻还是心里一震,他那沟壑纵横的脸、深邃逼人的眼、萧疏如枯枝的头发,瞬间传递给我一种无形的强大的气场,让我尚未开口便有了紧张感。好在他果然大将风度,见微知著,问我是否带有访谈提纲,我说有,他说那就把提纲先放在这儿,明日晚上再来谈,白天让司机带你去西安附近逛逛。这下子我如释重负,真的体会到了师父所言不虚,原来长得像兵马俑一样的陈老师,果然心细如发,体贴入微。

翌日之行十分尽兴,陈老师派人驱车带领我游玩了很好的一条线路,把乾陵、昭陵、茂陵等汉唐王陵全都仔细地看了一番,真是让我大开眼界!记忆中好像霍去病墓附近在修路,只能远远地观望,无法近前。那年我刚过而立之年,尽管一路舟车劳顿,但依旧精力充沛,充满了兴奋和喜悦。初见陈忠实的压力遂一扫而光。等到约定的晚上七点再在主席办公室见到他时,我已经一点也不感到紧张了。陈老师先是照例寒暄了几句当天的行程,但很快就显示出他的干净利落来。他说你的提纲我都看了,这些问题都可以谈,言词和表情中都流露出一种令人尊敬的气度。这种气度很快拉近了我和他的年龄和地位的差距。那天晚上我们的对话一直持续到快十二点,其间我们似乎都没有起身过,就那样端坐在他的办公室的两张椅子上,中间的桌子上摆放着我事先准备好的录音机和录音笔,记得换过几次录音磁带,而录音笔则容量有限,因超时而半途作废了。对话中,我印象最深的是陈老师的思路十分清晰,他回答问题喜欢单刀直入,语言表述简洁明快,丝毫不拖泥带水。陈老师的理性思辨力很强,我想如果他要是有机会做学问,肯定也是一个超一流的大学问家。有时候他仿佛陷入了一种在沉思中自述的境界,在叙述中分析,在分析中叙述,这让我一下子就把《白鹿原》的“隐含作者”与眼前的这位文坛长者紧紧地合并在了一起。记忆中,我提到有人视他为“文化保守主义者”时,他的申辩理性而又有张力,他说如果儒家文化真的是“豆腐渣工程”,那么我们民族早就已经灭亡,不可能薪火相传、绵延至今;提到他父亲对他的影响的时候,陈老师的声音有些哽咽而低沉;提到他也写过爱情小说的时候,陈老师发出了爽朗而豁达的笑声;提到他早年的文学小伙伴们的不幸遭遇时,陈老师从胸腔深处释放出深沉的叹息;而提到一个作家应有的良知和胸襟时,陈老师的声音不禁又高昂起来,言词中充满了对文坛小丑的鄙夷和不屑。于今回想起来,那一晚的陈忠实就如同一尊会说话的雕塑,神情凛然而神采飞扬,让我一介江南小生领略到了西部文学大师的力量。

再次见到陈老师已是三年后的事。那是二00六年的夏天,我去浙江杭州参加一个当代文学研讨会,会议期间突然接到《小说评论》的新任主编李国平老师从西安打来的电话,说是陈老师已到武汉,想约我见一面。我当即决定提前赶回武汉,想到又要和陈老师见面做长谈了,内心十分的期待。记得他那一次武汉之行是入住在汉口的百步亭集团大酒店,而我住在武昌这边,约好的晚上见面,我打的士来了一番长途奔袭,穿越了大半个武汉去看望他老人家,心底充满了莫名的激动。进房间后,手拿雪茄烟的陈老师很兴奋,像老朋友一样和我寒暄,招呼我落座,给我沏茶,说我肯定不敢尝雪茄,他这辈子就爱抽雪茄,放不下了。抽雪茄的陈老师是他给很多人留下的经典印象,但那时候的他肯定没有预料到,日后也许正是雪茄扮演着他的生命的巨人杀手,他的舌癌病灶也许早就悄然埋植下了。那天晚上陈老师又一次和我聊到了很晚才散,但他一开始就笑着声明说这次不要录音,不做那种正儿八经的访谈录,就是两个人好好地说会儿话,无拘无束,信马由缰最好。和三年前的那次在陕西省作协主席办公室里访谈相比,这一次陈老师没有正襟危坐地成为一尊会说话的雕像,他脱掉了西服和长裤,只穿着羊毛衫和秋裤斜靠在沙发上,说话的间隙中不停地抽雪茄,口中吁出一股又一股的缭绕烟雾,一副很潇洒、很滋润、很受活的样子。因为没有录音,所以那次长谈的内容我已经无法记清了,即使勉强可以追忆出一些话题来,大约也是不可信、不可靠的叙述。毕竟已经是整整十年前的事了。但那次见面却给我依旧留下了终生难忘的印象。告别时,陈老师突然站起身去行李箱里翻找出一个信封来,塞到我的手中说,这是两干元钱,是我给你的稿费,你拿着去买一件像样的西服穿穿吧!我当时惊异地合不拢嘴,赶紧声明说不要,因为我做的陈忠实访谈录已经节录刊发在《小说评论》上了,杂志社已经给我汇寄了稿费。但陈老师却执意要我收下,他说你们年轻人不容易,他已经把长篇对话录全部收到他的文集第七卷中了,这点稿费是我应该得到的,不必推辞!

我现在已记不清当时我是怎样子收下了那笔稿费的,但回想起那一幕,我就禁不住热泪如潮。事实上此后很多年,每次想起那一幕,我都能体会到一个陕西老汉硬骨中的柔情!体会到一个长相酷似兵马俑的文坛长者的如发细心!我想,正是因为有了这种刚柔相济的真性情,陈老师笔下的《白鹿原》才会写得那么粗犷又那么细腻、那么豪壮又那么温情!想到陈老师就在几天前真的已经驾鹤西去,我心中止不住地疼痛!坦白说,陈老师能够把我当作忘年小友,我就已经很知足、很感动了。他能够把我和他做的将近四万字的长篇对话录一字不易地收入他的文集,我就已经觉得三生有幸、夫复何求了!他赞许我的治学态度,说我整理的对话录是靠得住的,没有添枝加叶,没有强塞自己的主观话语到作家身上,这让他觉得我是一个诚实的可交之人。其实,自那次见面之后我就再也没有见到过陈老师了。但十年来我和他之间的交往并没有中断,偶尔会收到他寄来的新作,我也时常会关注他的创作新动向。记得是在二00九年,我花了很大气力重读了他的近乎全部旧作,还有他的新世纪短篇小说系列作品,随之撰写了两篇比较有分量的论文:一篇是《陈忠实小说创作流变论——寻找属于自己的叙述》,刊发在《文学评论》二0一0年第一期;另一篇是《心理结构的平衡与颠覆——论陈忠实新世纪以来的小说创作》,刊发在《小说评论》二0一0年第一期。陈老师读到了我的这两篇论文后很欣喜,专门打电话和我交流,说我的文章很有想法,并赞许我是率先把他的新世纪小说创作纳入研究的第一人。这些话体现了一位文坛长者对一个青年评论家的嘉许和关爱,自然也包含了鼓励在内。难得的是那次电话中陈老师还和我就文学批评的现状做了简短的交流,他说他最近参加了一些作品研讨会,发现许多评论家都是“有备而来”,他们永远使用同一套话语发言,无论面对什么作家作品,总是那些套话和套路。你很难说他说得不对,但又分明觉得他没有搔到痒处,没有击中要害。他对这种文学批评现状深表忧虑,担心我们的文学研究正在沦为一种伪学术。但他还是表扬了我,然而我深知,这实在是他对我从事文学批评和文学研究的警示。不久我又接到了陕西青年同行马平川兄的电话,他说前不久和陈老师一道去兰州开会,在火车上陈老师表达了对我的文学批评的由衷赞赏,说湖北的李遇春对他的文学创作研究得比较深入和到位,这自然令我欣喜,但更多的则是一份感念和崇敬之情!我从陈老师的身上看到了一位大作家的人格光焰!

二0一一年秋天,我在山西的年会上接任中国新文学学会副会长兼秘书长,会后一帮朋友鼓动我一起创办会刊《新文学评论》,在经费筹集到位后,我首先就想到了请陈老师为我们的这本新生的评论刊物题写刊名。虽然陈老师最终没有答应我的请求,他谦称自己的字写得不好,不宜给这么神圣的文学研究刊物题签,但他在电话中还是给我提出了中肯而可行的建议,他说不少刊物的刊名都是集字而成,比如西安的《小说评论》就是集的鲁迅先生的遗墨,你们的《新文学评论》也不妨这样刊名集字。这给了我很大启发,我于是告诉他,说我们中国新文学学会创办于一九七九年,是由著名作家、首届茅盾文学奖得主姚雪垠老先生创建的,姚老的书法曾得到过茅盾的赞誉,集他老人家的墨宝做刊名是再合适也不过的事!电话那头的陈老师发出了爽朗而又沙哑的笑声,事情于是就这么定下来了。我后来找到姚老的哲嗣海天先生求他父亲的遗墨,海天先生欣然应承,不久就把漂亮的刊名集字电子版发来了。《新文学评论》创刊前夕,我又请陈老师拨冗出任顾问,还请他不吝赐稿,盼望最好能在创刊号上刊登他的大作,为这份新生的文学评论刊物提供助力。这一次陈老师慨然应允,不仅同意出任顾问,而且很快寄来了他的一篇理论随笔的手稿复印件,题为《说者与被说者,相通着的境界和操守——读(说戏)》,这不是一篇应景式的书评文字,而是一篇由理性思辨与情感血肉共同构筑的戏曲杂谈,其中包蕴着陈老师对古老的秦腔艺术的热爱与尊重、理解与心得,当然也表露了他对《说戏》的作者——陕西青年剧作家陈彦先生的关怀与勉励。于今我回忆起当年的创刊往事,陈老师人格中的坚持与善意依旧令人钦敬。在我和他的不多的交往中,这位西部文坛硬汉的身上总是显露出润物无声的真情。

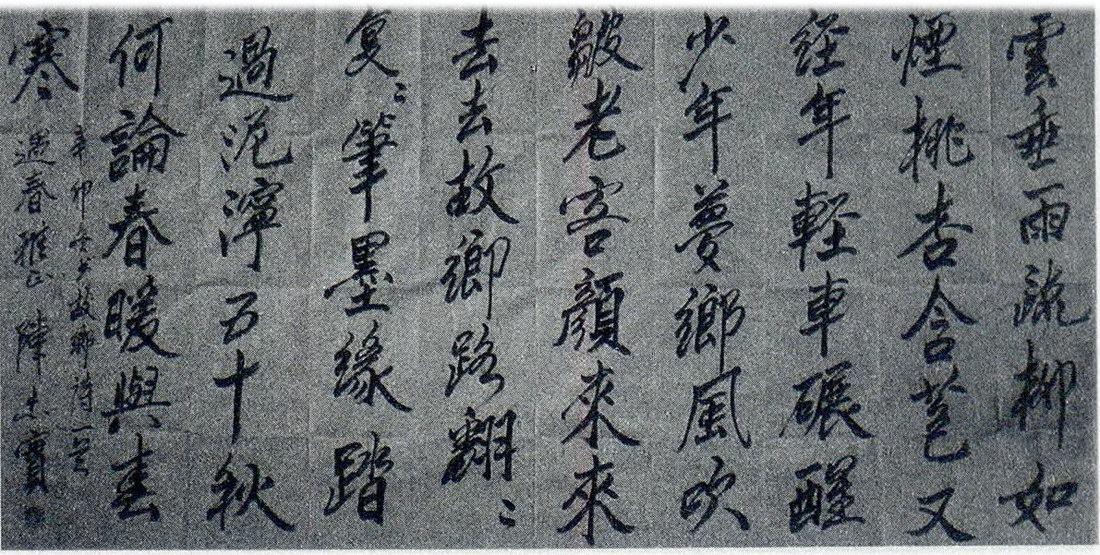

其实,大约在《新文学评论》创刊的同时,我的个人文学评论集《西部作家精神档案》也正准备出版。因为其中收录了我研究陈老师小说创作的一组文章,为此,我专门请求他为拙著写一篇序文,最初他是同意的,让我把书稿邮寄给他,但不久来电说不行,原因是这种纯粹的学术著作的序言他不能写,如果是一般的散论杂谈的结集,他还是可以勉强写序的,但涉及到纯粹的学术,他谦称自己不是学者,不能写这种序贻笑于方家。从这里我再一次看到了陈老师对学术的尊重,也明白了他对当下中国文学批评界学风的不满,其实是出于对高校和学者的尊严的捍卫。他常常为自己当年在“三年自然灾害”时期失去了上大学的机会而痛悔不已,由此可知他对当下中国文学批评界学风不正的现状是多么的痛心和失望!但陈老师是宅心仁厚的文坛长者,尽管他最终拒绝了我的作序请求,但他还是主动提出要写一幅字送给我留做纪念,我知道他是担心伤害到我的自尊,转而以此给我另一种心理抚慰。不久,我果然收到了陈老师寄来的快递,打开后,一大张漂亮的字幅印入我的眼帘,我顿时欣喜若狂!陈老师的书法刚劲有力、清新雅洁,又富含文人情韵,内容是他自撰的一首旧体诗,诗云:“云垂雨疏柳如烟,桃杏含苞又经年。轻车碾醒少年梦,乡风吹皱老客颜。来来去去故乡路,翻翻覆覆笔墨缘。踏过泥泞五十秋,何论春暖与春寒。”落款为:“辛卯冬书故乡诗一首遇春雅正陈忠实”。这之前,其实陈老师是知道我喜爱旧体诗,并且出版过旧体诗研究专著的,而且他自己也尝试着写过旧体诗词,尽管数量不多,但也公开收入到了他的文集中,这说明他对中国的诗词传统并不排斥,这尤其令我感到欣慰。近些年,偶尔我也会把自己写的旧体诗编做手机短信发给他一笑,有时也会得到他的简短赞许。记得有一首古风《<白鹿原)题咏》,诗云:“白鹿原里风光好,白鹿才子不服老。每登原上怀古意,走笔原下龙蛇疾。黑娃白灵横刀笑,灞河滋水梦难销。谁明鏊子翻覆处,且看铜元当空掷。兆鹏兆海非吉兆,孝文孝武皆不孝。漫寻白鹿青崖间,丈夫折腰挺且直。巴尔扎克不轻让,脂砚斋日伤心词。寄言天下立言者,留待盖棺作枕时。”当时觉得还有些意趣,遂信手存留了下来。难得的是,似乎不久就收到了陈老师快递来的《白鹿原》宣纸本线装书,一共有三套,一套题赠给我,另外两套让我转赠给武汉大学的於可训先生和陈美兰先生。

此刻,当我放下手中一切俗事杂务坐下来追忆陈老师的时候,我不禁感到诧异,十多年来我和他老人家之间竟然只是见过了两面,实在不应谬托知己,更不应拿忘年交来唬人,但事实是,我的生命体验和记忆又清晰而强烈地告诉我,陈老师的过世于我非同寻常,他是我有缘结识的第一位真正意义上的大作家!而且有幸结识之后,这种交往就一直延续了下来,弥足珍贵!回想起来,二0一三年五月去西安参加贾平凹先生的长篇新作《带灯》研讨会的那一次,是我近年来在地理距离上离陈老师最近的一次,可惜缘悭一面!那次会议间隙,我给陈老师发短信,说准备去拜访他。照例是一个电话打过来,说他刚做了一个小手术,在休养,不便会客。想到他老人家刚过古稀之年,术后需要静养,我就没有再坚持,但心中有些怅然。好在我记忆中的陈老师一直是铁骨铮铮的瘦硬形象,我坚信他的身体不会有大问题,咱们一定后会有期,我还等待着有一天能够有幸随他去登登白鹿原呢,所以也就心中暂时释然了。没曾想到,二0一五年暑假期间突然从作家刘醒龙先生那里传来陈老师患重病的消息,他是知道我一直和陈老师保持着交往的,他也从不讳言对陈老师的敬重和对《白鹿原》的激赏,所以他第一时间就把消息告诉了我,并约好了我们西藏采风的往返行程,原计划返程中转道西安,去看望病重中的老人。但后来又因故取消,大约是为了老人的健康考虑,这次探视也没能成行。然而我心里始终在牵挂着陈老师的病体,因为凭我不算多的人生阅历,他正步入一个十分危险的年龄(“七三八四”),而且又患的是癌症,恐怕这一次死神不会放过他,所以在拉萨返武汉(经停西安)的飞机上,我一直都在心中默念着陈老师的名字,为他祈祷!身处蓝天白云上空,那天我曾做了两首旧诗表达对陈老师的忆念。

自拉萨返鄂,经停西安,空中寄念陈忠实先生二首:

滋水灞桥白鹿原,原来原往风云卷。

小娥不是无情女,黑娃徒悲行路难!

兆海兆鹏各有恨,孝文孝武两执端。

白灵一去不复返,魂魄梦归带泪看。

苦忆西京作长谈,指点白鹿溯根源。

深眶子霖滑头老,鼓眼嘉轩直背弯。

鏊子覆翻现风雨,本能扬抑隐悲欢。

惊闻恶疾侵瘦骨,祈祷长空带泪看。

这次写完诗后我没有编成短信发给陈老师看,因为当时听说他患的是口腔癌,不能说话了。想到再也不能一个短信过去就会听到他那沙哑而苍凉的声音,我的心就弥漫着悲伤。去年春节期间,我尝试着照例给他老人家编发短信问候新年,但再也没有能够像以往那样一个电话打过来,传来“我是陈忠实!”那短促有力、苍劲浑厚的声音了。其实这一次在编发拜年短信的时候我是极其渴望得到他的电话的,因为只要有电话打过来,那就说明他老人家的身体已经恢复了健康,然而那样的电话终究是没有等来!

公元二0一六年四月二十九日上午七点四十五分,一代文豪陈忠实先生告别人世。网上很快传来陕西作家陈彦的文字《陈忠实生命的最后三天》,读罢让我不禁热泪盈眶!陈老师在生命的最后时刻所经历的痛苦实在是太惨烈了!那么高大的西北汉子竟然被病魔折磨得骨瘦如柴、油尽灯枯!还记得十多年前采访他的时候,他爽朗地笑着说“文学这个魔鬼呀”,其实文学这个魔鬼不可怕,他完全能战而胜之;但病魔太可怕了,一切的肉身都无法抵御病魔的侵袭!陈忠实临终前的几次吐血让人听了感到心悸,这简直就像是一个寓言,一个伟大的文学家的生命寓言!他终于在呕心沥血之后告别了人世间!魂归白鹿原!

忽然想起,陈老师去世的那天早晨,我这个一向晚睡晚起的夜猫子居然醒了个大早!醒来后听到窗外桂子山的鸟啼声声,四周一片静谧,蓦然中升腾起大地辽阔无边之感。我已经很久都没有体会到清晨的静谧了。而就在这个静谧的清晨,远在西安的陈老师在经历了呕心沥血的人生大痛苦之后离去了。一切归于平静。他把喧嚣留给了我们。