阳光下的里程(十一首)

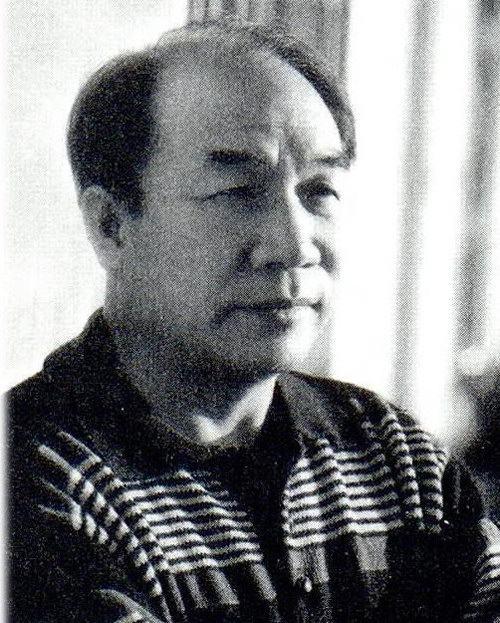

林莽

橙色小镇·幻影

一座小小的凯旋门

一座能容纳千人的古剧场

一个同村子一样大小

曾经的王国之都

用博物馆里锈蚀的刀剑

锥形的陶瓶

浮雕上面目狰狞的黑色圣兽

呈现着自己古老的文明

贴满现代戏剧演出广告的古剧场外

古罗马时代的城市遗迹上

散落着一块块早已风化了的褐色石头

每当一轮满月升起在小镇的上空

土黄色的围墙和红色的屋顶

将它映成为一颗饱满的金橙

沿着歌剧高亢而悠远的余韵

被唤醒的幽灵

在金色月光的照耀下

穿过颓败的小小的凯旋门

回到战神雕像俯视下的空旷的舞台上

那只王国的圣兽

也在乱石丛中发出了低沉的轻吼

此刻月光摇曳着

高悬于橙色小镇的上空

在阿尔勒

阿尔勒一座罗马人构建的古城

依岩石和罗纳河而建的城墙

只剩下部分遗迹

竞技场方尖碑剧场罗马浴室

七处古老的建筑还在

而凡·高住过的黄房子毁于二战的炮火

至今已了无踪迹

一座古老的城市

它的轮廓多像一只厚重的土红色的靴子

一脚踏在了天蓝色的罗纳河上

凡·高画过的老桥还在

画中那棵小小的梧桐树

现在浓阴四敝成了百年的巨人

凡·高画下了黄房子向日葵

收割中的金色麦地

他放弃了古罗马的遗迹

却饱有了阿尔勒明媚的阳光

傍晚坐在那间因画家而闻名的

咖啡馆明黄色的遮阳布下

看来来往往的人流

失去了耳朵的凡·高

以比古罗马人更鲜红的血

镀金了这座古老的夕阳下的城市

坡地上的画室

他曾多少次从万泉之城的中心

缓缓地攀上这地处郊外的坡路上的画室

他告别了巴黎

告别了在两兄弟餐馆多次相聚的左拉

以一个人群中的失败者

缓缓地攀上这坡地上的画室

但他心里知道

一个全新的时代需要在画笔下诞生

在埃克斯

在塞尚曾站立过的高大的松树下

在那个已经长满了各种树木的

略显杂芜和斑驳的山地院落里

二楼的画室比院落更陈旧

那些器物和老照片大多是真迹

我静静地伫立

想那些散落在世界各大博物馆的画幅

都含有着这里幽深的天光

他曾多少次缓缓地攀上

这地处郊外的坡地上的画室

正如他持之以恒地

攀上了一把至高无上的椅子

圣十字湖的清晨

灰绿淡紫金黄的山地中

圣十字湖是一块令人心醉的蓝

一座依山而建的小镇

我们将它法语的拼写译为“泊得湾”

一座开满鲜花的乡村酒店

窄小的楼道里摆放着几只草编的灯盏

黄色调的早餐厅中

暖蓝色的桌布如几片温润的海

清晨湖边的石凳上

一位母亲微笑着

送她的孩子们登上了岸边的游船

一对老人挽手站在橄榄树下

湖面上的霞光映红了他们的脸

小镇教堂的晨钟响起

我们在半山路上沿湖而行

刚刚升起的太阳

把闪烁的金薄散满了半个湖面

圣十字湖的黄昏

正是薰衣草收割的季节

圣十字湖上的余晖也是淡紫的

群山退去了暑热

湖边的风轻轻地拂过

小店边两棵年轻的桑葚树

一丝清凉的甜意回味在我们的舌尖

一只晚归的帆船缓缓地驶入了港湾

悄无声息地划破了平静的湖面

对岸被夕阳渡上了橙色的岩石

渐渐沉入了黄昏的幽暗中

只有我们背后

小镇上高高耸立的教堂的尖顶

还有金色的余晖闪动

桑树边乡村小店的灯火也开始明亮了起来

牛郎泉镇

从格拉纳达到科尔多瓦的山中

到处回旋着西班牙谣曲的梦境

从牛郎泉镇走出的那个少年

穿过安达卢西亚的绿

绿色的肌肤绿色的风

他看见古巴姑娘金黄的乳房

和少女们银子般清凉的眼睛

那有着两只粗重蚕眉的少年

坐在牛郎泉镇的小广场上

面对着故居的白房子

下午五点钟的阳光依旧那么灿烂

他的坐像投下淡蓝色的影子

下午五点钟是斗牛场上最激情的时间

下午五点钟也是死亡开始的时间

那首献给梅亚斯的挽歌

充满了令人心碎的哀伤与深情

诗人仿佛预言了

一九三六年那个更为残酷的夜晚

在格拉那达的牛郎泉镇

在下午五点钟

沿着西班牙遥曲的梦境

我们寻访心中的诗人

骑士的长矛斗牛士猩红的斗篷

小黑马大月亮

吉卜赛的深歌伴着橄榄林的悲风

“黧黑的少年你卖的是什么

先生是大海的水那苦涩的眼泪”

在格拉纳达的八月

原野赤裸草场金黄

一个让我们心怀梦想的诗人

将理想和生命都撒在了这片热土上

注:“绿色的肌肤/绿色的风/看见古巴姑娘金黄的

乳房/少女们银子般清凉的眼眸”“小黑马大月

亮”“黧黑的少年你买的是什么/先生是大海的

水那苦涩的眼泪”等取自于洛尔迦的谣曲。

一张被海风撕碎的脸

巴塞罗那的海滨大道上

有一张被海风撕碎的脸

它临近毕卡加索纪念馆

底座用高迪的马赛克拼图法组成

它面朝蒙锥克山城堡下的米罗画廊

它的作者匠心独具

一张被海风撕碎的脸

呈现了一个城市里三位大师的心灵之风

巴塞罗那八月下午六点钟的阳光

还是那样的明媚和炫目

港口的船桅林立

阔叶树投下了浓浓的阴影

一只灰翅膀的海鸥

在海风中飘过那张巨大的雕塑的脸

飘向了站在高高铜柱上的

手臂指向美洲的哥伦布雕像的头顶

挪亚后裔的城

傍晚从太阳门进入托莱多

一座起于幻想而沉于梦境的小城

塔霍河在夕阳的余晖中

像一块闪亮的马蹄铁环绕着

这块巨大的岩石上修建的上万座房屋

太阳落山后玫瑰色的天光衬出

咖啡色剪影的皇宫教堂和修道院的尖顶

点点星火宝石般地闪烁在山城的暗部

托莱多一座传说中挪亚后裔建造的小城

石头上堆垒着石头

一条条狭窄的街巷

仿佛这里的匠人们金丝镶嵌的首饰

精致到令人惊叹的赏心悦目

清晨的托莱多是寂静的

我沿着它石头砌成的街巷徜徉

仿佛听见

清脆的马蹄和辚辚的车轮声

明净的阳光照亮了大教堂的尖顶

这昔日王国的都城

这些历经了几个世纪的建筑

清晨太阳投下它们的影子

城阙和树荫相叠

仿佛王公大臣们多年不散的梦

源于铅笔小镇的一部巨著

从铅笔小镇到风车镇

这不是童话中的里程

却有着一部写于十六世纪的皇皇巨著

塞万提斯一位独臂的英雄

用一生的噩运

悟透了那个时代的社会与人生

在他的笔下

不识人间焰火的梦幻者堂吉诃德

木讷憨厚的农夫桑丘

他们骑着驽马和矮驴的形象

深深地嵌入了

拉曼查荒原和西班牙的历史中

八月的烈日下

我攀上了风车镇的山顶

西风劲吹

枯草伏向斑驳的石头

孔苏埃格拉城堡残破但依然坚固

它的两侧十二座风车错落有致

将巨人阵排列成一字形

它们黑色的扇叶已不再吱呀转动

历史远去而这里的风

依旧狂野而苍凉

山下那座数百年的小镇

在湛蓝的天空下

土红的屋顶

托起圣胡安教堂高耸的尖顶

矮小的塞万提斯

一个多次入狱的小职员

死后的墓地

遗失在当地的一座修道院里

从侍从

到地中海战场的独臂英雄

还曾有十个春秋

被囚于北非阿尔及利亚的战俘营

他一生写下了那么多的诗与文

而后在铅笔镇的小旅馆里

在女老板的怂恿下

五十多岁的他呕心沥血

构思了这部文艺复兴时代的巨著

拉曼查原野

曾是那样的荒凉

塞万提斯一位历尽了苦难的独行者

在中世纪

他穿越了教堂的钟声

斩断骑士的长矛

用一部与《巨人传》和《十日谈》等值的书

宣告了一个时代的消亡

如今的拉曼查原野

已不再是塞万提斯年代的凄凉与荒芜

亿万棵灰绿色的橄榄树

布满了它连绵起伏的坡地与丘陵

一则源于铅笔小镇的故事

以各种形态传遍了全球

龙达最古老的斗牛场

我置身于场地的中央

八月的太阳炙热地烘烤着大地

仿佛能听到

最后的水分嘶嘶地蒸发声

我紫色的影子投在金黄的沙地上

它恰好指向下午五点钟的方向

赤金色的沙地燥热炫目

一定融入了足够的公牛的血

此刻光焰与寂静对峙

此刻正应是斗牛开场的时候

此刻这里却无比的空寂

我感到环状的看台在向四周退去

我听见公牛最后的粗重的喘息声

斗牛者高高悬起了阳光的利剑

利剑下是上万头公牛不屈的魂灵

这是龙达的下午

炙热的阳光缓缓地移动着

沿悬崖建成的白色房屋投下短短的阴影

建于十八世纪的一座“新桥”

沧桑地跨过了深深的峡谷

它脚下潺潺的溪流

从依稀可见的处于山崖阴影中的老桥流出

流向了灰绿与金黄交织的旷野中

我沿着新桥斑驳的石路

走进了一座最古老的斗牛场

阳光下的寂静

连接着斗牛博物馆的寂静

那些华贵的镶金缀银的挽具

那些长矛和佩剑

那些斗牛士的肖像和服饰

那些古希腊和古罗马人用巨石建筑的

遍布地中海沿岸的斗兽场

都已归于了这个下午的最伟大的寂静

注:龙达是安达卢西亚腹地的一座古老的小城,

成片的白色的房屋建在高高的山崖上。这里是西

班牙斗牛的发源地,这里有历史最悠久的斗牛场

和斗牛博物馆。

阳光下的里程

苍绿的坡地上

土黄色的乡村

古老质朴而寂静

石头的院墙土红的屋顶

夹竹桃和木槿花开得那么明艳

无花果用肥厚的叶子

手掌般地接住了每一片阳光

大片的向日葵和葡萄园

这四脚蛇和蝉鸣的古老领地

太阳将火焰筛成了细细的滚烫的金子

普罗旺斯夏日正午的大地

在一片蝉鸣的背后多么寂静

那些曾驶过无数辆马车的石头路面

布满了老梧桐斑驳而清凉的阴影

坐在乡村小店的遮阳伞下

面对耀眼的阳光

恍惚中我仿佛听到了中世纪

甚至更遥远的教堂的钟声

还有那一丝微弱的源于心底的乡愁

就再此刻我知道

在距此不远的地方

山峦折叠起它的层层阴影

大海一片蔚蓝

夏日的群帆涌出港湾

那些人群匆匆房屋林立的现代城市

为何丢失了它的典雅和古朴

那些著名的过分考究的度假胜地

为什么毫不留情地掩去了人们心中

沉静的韵味和梦幻般的乡愁

为寻访红土城《等待戈多》作者

贝克特曾居住过的地方

我们在起伏的丘陵中绕了很远的路

到处是耀眼的正午的阳光

和七月里正在收割的薰衣草

沉稳而舒缓的幽香

设想我们乘坐一辆马车

摇晃着行进在

这古老乡村的阳光下

或许我们真的能够走出

等待戈多的迷惘