藏族第一代专业导游

索穷

外来者很难想象,西藏妇女在家庭生活中的地位比较高,藏族家庭的财产管理权和支配权,大都掌握在家庭主妇手中。但是,旧西藏的教育体制特别是官办教育体系中从来没有妇女的席位。

现实生活中,西藏妇女从未有过从政的权利,旨在培养“雄孝”(政府公仆)的僧俗官员学校里当然也就没有妇女的容身之地,一般藏族父母也没有送女童上学的基本意识。在旧西藏,拉萨青少年女性受教育多是在私塾蒙馆里完成的。拉萨有名的娘容辖私塾,鼎盛时期有四个年级,300多名学生,有很多女孩在那里上学,男女学生在平等环境下读书习字。

随着时间的推移,西藏贵族妇女接受教育渐渐多起来,甚至有少数贵族女孩曾到内地和国外留过学。亚豀桑颇的长女就是一个曾经在印度接受过西方教育的贵族女子,她在日常的实际生活中也变得很善于交际,言行落落大方,非常聪敏明理,与其他贵族妇女有不一样的生活方式。久而久之,步亚豀桑颇长女后尘的藏族女留学生也就越来越多了。

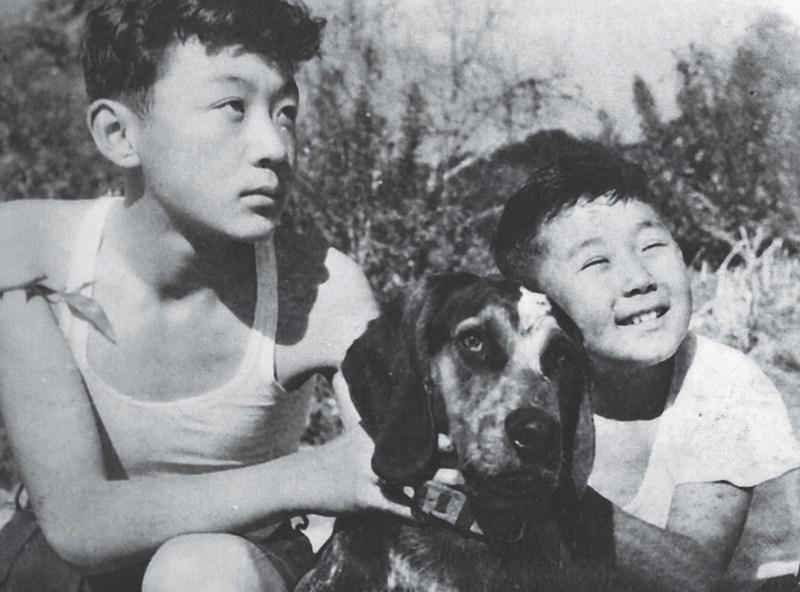

50年后再相聚。1996年,擦绒·平坚、雪康·顿珠卓玛在印度探亲时和同学、亲戚在一起

顿珠卓玛,“西藏导游第一人”

女留学生,包括顿珠卓玛、次仁卓玛姐妹等,1946年被父母送到印度学习,1952年回国参加工作,30多年后她被称为“西藏导游第一人”。顿珠卓玛后来跟西藏民俗学家廖东凡合作完成了一篇极富文学色彩的回忆录,对那段留学生涯有过精彩生动的叙述:

“8岁那年,阿爸送我去国外留学。这年冬天,我们出发了。出国留学的共有7个人,4个女孩,3个男孩。我和姐姐次仁卓玛,还有车仁家的欧珠旺姆和央金卓嘎。我们从拉萨出发,沿着拉萨河南下,坐木船过了雅鲁藏布江,翻过岗巴拉雪山,沿着羊卓雍湖往西走。时令虽是冬天,高原的太阳却是温暖地洒在我们每个人身上,山上开着奇艳的花,时不时有藏羚羊、藏野驴、藏松鸡和雪猪出没。我们有时从马上下来,边奔跑、边嘻笑、边打闹,快活极了。

“不知不觉,走到帕里,那儿风很大,石头被风吹着跑,太阳也变黄了。我们一个个把脑袋和手缩在皮筒里。

“过了帕里,过了亚东,翻过角巴拉山和乃堆拉山,到了锡金王都甘托克。小姨车仁·仁青卓玛在甘托克等候着我们,让我们住在锡金王的宫廷里,车仁家族是锡金王的近亲。锡金王扎西朗杰带着我们坐上他的汽车,绕着王宫转了3圈,我们兴奋得大叫起来,每个人都像长了翅膀一样。

“又到了噶伦堡。噶伦堡是一个美丽的山城。有西藏式的碉房,有英国式的别墅。接着,我们到了大吉岭——我所要上学的地方。大吉岭是印度北部有名的旅游城市和疗养圣地,空气清新,有小火车通往各地,人们都叫它玩具火车。居民大多数是尼泊尔人和夏尔巴人,这里有几座英国办的学校,印度和尼泊尔不少官员、大臣,都把自己的子女送到这里来上学。

“刚到学校的时候,我一句英语也不会讲,外国同学也是第一次见到藏族人。在他们的眼里,西藏是个穷地方,到处空荡荡,人们也没有房子住。我除了会哭外,没有办法回答他们的任何问题。我给父亲写了一封信,让他和大姨妈把我们家房子和园林的照片,还有布达拉宫的照片寄过来。信的尾部,我画了个两眼挂着泪的小女孩。照片来了,当同学们一个个看了,眼睛瞪得老大,他们都说西藏好美,西藏也是天堂。

“20世纪40年代正是第二次世界大战,英国本土每天都被德国飞机轰炸,澳大利亚也在和日本打仗。印度是英联邦国家中少有的没有战火蔓延的地方。许多英国的教授、教师都逃到了这里,自愿在一些小的城市、普通学校任教。他们都是博学、情操高尚的人,能得到他们的授课,是我们的福气。

“在学校里学了3年,英语也能说会写了,慢慢地适应了这里的生活。

回国初期的顿珠卓玛

“1951年,西藏和平解放。中央人民政府的代表张经武,取道印度进藏,途经噶伦堡,宴请阿沛·阿旺晋美的孩子白玛、龙日、仁青,我们从他们那里知道了西藏的很多事。

“1953年,我从学校毕业,这个学校相当于高中,毕业后不少同学到英国的牛津和剑桥上大学。我也有些想去,可我念着家乡,念着阿爸和姨妈。拉萨的模样我快忘记了,阿爸和姨妈的模样我也快忘记了。我便和姐姐次仁卓玛、弟弟平措坚村一起告别了美丽的大吉岭,还有相处10年的教师和同学们,踏上了返回家乡的归程。

“当时,我们家东边的园林别墅,租给了西藏军区联络部,军区联络部部长邀请我去当英语教员,我有时间便去给他们上课。联络部有好几个女兵,跟我成了好友,她们朴素天然,不涂红、不打粉,让拉萨的贵族小姐们羡慕不已。

“那时候,拉萨成立了爱国青年妇女联谊会,很多的男女青年都踊跃地参加活动,唱歌、跳舞、打球、排练节目,学习时事政治和《十七条协议》。青妇联专门在仲吉林卡举行了一次庆祝活动,欢迎我们从国外归来。

“从那以后,我经常受邀参加青妇联的各项活动,打篮球、学习汉语。不久,拉萨建立了有线广播站,邀请我和阿沛·白玛等从印度回来的学生去当广播员,每天都要去播送文章和消息。”

根据雪康·顿珠卓玛的回忆:“1980年,西藏自治区成立了旅游局,开始接待世界各国游客前来旅游、观光和探险。旅游局领导听说我在英国人办的学校里读过10年的书,能讲一口流利的英语,动员我出来担任导游。那时我已经40多岁了,又有两个未成年的孩子。但一想到西藏的旅游事业需要人,我学的英语还没有好好用过,便很坚决地答应了。

“西藏旅游刚刚起步,没有导游手册,景点的解说词都没有。外国旅游者对什么都感兴趣,什么都新鲜,每天都要提出许多奇奇怪怪、五花八门的问题。在旅游局领导的支持下,我带着两个年轻的大学生, 自己动手编写解说词,不懂就去问藏学家和宗教界人士。经过几年的努力,一份比较规范的解说词总算形成了文字。后来,我到北京出席全国旅游表彰大会,被授予‘西藏藏族导游第一人称号。

“那时候来西藏旅游的大多是外宾,我们的基础设施和相关服务还比较落后。拉萨还没有宾馆,旅行社自己开设了80张床位和伙房招待所,游客吃住都在旅行社。我们旅行社的人从领导到员工可以说都是服务员,只要游客需要,他们无论找到谁都会积极解决。马桶堵了,游客找我们闹;洗澡洗着洗着没了热水,游客也要找我们闹。总之,为生活上的一些不便游客都会闹,我们旅行社的人员从领导到服务员,都被游客闹哭过,因为不管什么原因引起的游客不满,我们都会挨批评。后来游客了解了我们的现状后也就不闹了,我们利用简陋的设施加上真诚的服务,赢得了八方来客的赞誉。”

松多·次仁觉丹,自费完成留学经历

我见到的松多·次仁觉丹,长着一张典型的堆龙德庆人的面相,朴实如一位乡间老农。他抬起头,眯着眼睛沉思着什么。“本来呀,研究西藏留学生历史多好,很有意义,但人呢一旦上了年纪就不行了,什么都想不起来,以前我还保留着留学时期的照片,谁知道扔到哪里去了,一张都找不到,啊咔咔,怎么办才好呀!

“我的同学现在在拉萨的可不多,(斋林)旺多他们,阿沛的有些孩子可能还在。我去印度是1948年我14岁的时候,刚到那边的时候我的同学基本上是商人子弟,贵族没有几个。我算是一个小贵族人家的子弟。我的父母本来是拉萨西边堆龙地方德吉豀卡的属民,德吉豀卡的所有者是拉萨三大寺之首的哲蚌寺。后来我父母从彭波地方(今拉萨市林周县境)一个叫松多嘎布的庄园买了一小块地经营,从此我们家族开始被人叫作‘松多嘎布,简称‘松多。

“我自己在(印度)那边前前后后待了6年,中间没有回来休假过。我们先在一个叫Convent的教会学校待了三四年,Convent是男女合校,到一定年龄要让男女生分开,以后几年就让我从Convent出来转到圣约瑟学院读书,我就是在圣约瑟学院认识了斋林·旺多他们这批学生,以前在西藏的时候我们没有打过交道。如果说有什么不同,他们是官费生,我属于自费生,我的学费是每年1000多卢比,当时说很不便宜。

“父母为什么派我们出去学习?主要目的是学成回国后利益大众,成为一个对家庭对社会有用的人。

学生家长看望西藏留学生,中有官费留学生努玛·索朗旺堆等和擦绒、车仁家的女儿等更多自费生。

“但实际上他们官费生中大部分人都没有毕业,我也没有毕业,1954年第一次探亲的那次就再没回去。父母本来打算把我送过去继续完成学业,由于各种原因,就留下来了。因为当时我已经20岁了,传统上,贵族子弟的主要出路历来是子承父业,为噶厦地方政府效力。公职人员不够,我就开始考取噶厦地方政府的公务员名头,当了一名噶厦地方政府的低级俗官。

“西藏旅游业刚兴起的时候,我做了导游工作,我们属于西藏第一批导游。我干导游工作干到1997年,前前后后12年。

“之前我是拉萨市政协的干部,大概是1991年,西藏成立国旅分社,我在那里又干了6年。

“我的语言能力可能还行吧,外国客人大都比较认可,我是经常被‘点名的那种导游。‘点名是我们自己内部的说法,就是指客人非你不要,指名要你出团。这拨团刚送走,自己还没有来得及喘口气,下一拨团又让我接,因为那是客人的要求,我只能尽自己的能力,兢兢业业、一丝不苟地完成公司交办的每一份业务,把客人高高兴兴地接来,高高兴兴地送走。

“1997年,我已经是60多岁的老人,再在一线跑有些力不从心,年轻人也成长起来了,我结束自己的一线导游工作,在拉萨市政协继续上班,一直到退休。”

商人子弟,忙着留学,却在改革开放后大批游客到西藏观光时,成为西藏旅游观光业的开拓者

早在1936年,热振拉章(商号)就曾选派了几名幼童去设在拉萨德吉林卡的英国使节团学习英语和印地语,就是为了使“他们能够在热振设在印度的贸易公司中任职”。在松多·次仁觉丹的同学中,很多是西藏中小商人的子弟。商人子弟何以热衷于留学生涯?

其实,在那个年代里,商人子弟去国外留学已经“颇成气候”,随便找一张当时留学生的合影,可以看到桑多仓的公子、热振仓的后人、邦达仓女儿的身影。沿着前人的足迹,来往于茶马古道上求学的商人子弟络绎不绝。

当时,西藏主要销往国外的大宗商品是羊毛和牛皮等。零售商把几乎未经任何处理的原毛和皮张千辛万苦从西藏运到印度,可以说是被迫地以利市一倍左右的低廉价格一部分卖给邦达仓、热振仓、桑都仓等几个西藏本地在印度的坐商大户及其代理人;还有一部分卖给当地的印度羊毛商人,再由他们把大宗的货物发往加尔各答等地的工厂、车站、码头,或通过海路直接发往欧美的大型毛纺和皮革企业。处在商品链条起始的零售商最辛苦也最可怜,赚几千卢比就心满意足,真正获得利益的是流通环节末端的批发商们和国外的大型纺织企业,桑都仓、邦达仓这些西藏大户都是不是真正获利者,一般西藏商人在羊毛贸易中更是处于不对称的劣势地位。那些常年驻扎噶伦堡收购羊毛的印度商人有着丰富的国际知识背景,消息灵通,个个精通英文,会说很流利的藏语,谈起生意来是天花乱坠、巧舌如簧,一般西藏商人很容易被蒙在鼓里。

时间长了,这些商人也知道了归根结底是吃了没有文化、不懂外语、信息不灵的亏。看到噶伦堡、大吉岭一带有很多外国人创办的学校,最初是擦绒仓、邦达仓、桑都仓等大户人家开始有意识地把孩子送到这些学校学习。很多商人意识到想要改变在国际贸易中的被动地位,学习文化、学习知识是极为必要的,为此适当地投入钱财也是值得的。看到榜样的作用,就开始有越来越多的中小商人步其后尘也把自己的子女送往国外留学,逐渐形成一定的规模。

擦绒·平坚的两个侄儿晋美和班觉,一个后来成为医生,一个是人类学者

这样一来,在西藏的贵族圈和商人圈里,慢慢就有了以印英文化为榜样,紧跟时代、追赶时髦、不甘人后、不吃暗亏的心理,这大概就是商人家庭对留学教育趋之若鹜的主要原因。西藏最早的女留学生,擦绒家族的女儿仁青卓玛1922年就被送到印度的教会学校读书,邦达仓家族的女儿邦达·旺姆等在大吉岭的英语学校就读,上学的男孩子就更多了。尽管这样,他们中的很多人发挥所学英语优势,在改革开放后大批游客到西藏观光,成为了西藏旅游观光业的开拓者。