别有洞天 驻藏官员眼中的西藏

杜冬

有清一代,上百位进藏大臣及其幕僚、随从踏上了漫漫进藏之路。这里的山河、人情、风土对于这些来自帝国各个角落的大员们来说都是全新的。其中不乏有人留下了对当时西藏民俗、风土、气候、交通的诗歌和笔记记录,到今天,这些记录有些本身就成为了研究当日西藏的珍贵史料。

经过千山万水,抵达肥沃的卫藏地区,到达圣城拉萨,最先震撼这些驻藏官员的,乃是拉萨寺庙和宫殿的宏伟富丽,这和他们对西藏蛮荒的想象是完全不同的。

《卫藏通志》中有对拉萨寺庙的记载,虽然文字简略,并且历史和渊源记录存在一些错误,但建筑的宏伟壮观,依然表现于字里行间。

乾隆时代进藏的四川总督孙士毅《木鹿寺》(今木如寺)诗: “几重楼阁耸朱垣,落日登临气象尊,欲问佉陆左行字,寺门西去有经院。”该诗不但描写了木如寺的宏伟,也表明寺庙的西面曾有一所经院。对于这所经院,孙士毅的幕僚周蔼联在他的笔记《西藏纪游》中有非常有画面感的记载。

二十世纪40年代,川藏茶马古道背运茶叶的背夫。

“每园各种杨树五百株,其下每树坐一习经喇嘛,风雨不移。中一台为讲经之地。每日二次出园,至小召引酥茶,食糌粑。”

至于大昭寺,周蔼联是这样记载的:“金碧崇闳,为西藏一大古刹,屋宇深邃,幽暗如入深衖……燃酥油琉璃灯,昼夜不绝火。”甚至还有当年的仙女节的记录:“百喇末即白纳么,系女相,为彼地财帛之神,相传其夫即罗公甲布(直宗赞护法)。一年一度畀其行像,绕藏(大昭寺)一匝,垂仲(神汉)念经,射箭驱崇。阖藏妇女前一日挂哈达者以数万计,收入商上添备用度,亦生财之道也。”

令人震撼的还有寺庙,例如大将军福康安的幕僚杨揆在他的《夜宿东科尔寺》一诗中就描写了一位具有传奇色彩的闭关老僧:“古寺枕山麓,地僻人踪稀。枯僧瘦如腊,尘渍百衲衣”。而孙士毅则描写了今日已经很少见的卡尔鲁宫廷歌舞场面:“明僮崽子, 十十五五,赤脚花发催羯鼓……跳钺斧,胸前花氆氇,耳后玉瑸珰。忽持飞矢上马去,前村正打牛魔王。”其中一些古老的民俗,如今已经无存。

在圣城拉萨带来的最初震撼之后,驻藏的官员们开始更多地关注到了西藏的生活,例如宗教、民俗与节日、婚姻与家庭、物产、食物甚至葬俗。

令准正统方志书《卫藏通志》和笔记小品《西藏纪游》都感到惊讶的是西藏的男女关系,女性的自主、自立,并不依附于男人,自主选择情人,甚至有一妻多夫的习俗,无不让来自大男子之风盛行的内地满蒙官员们感到吃惊。

《西藏记游》中有同样的描写“藏俗女强男弱,差徭辄委之妇人……其妇人能与三四弟兄同居者,人皆称贤,谓其善持家也”。甚至有令人感伤的情节:“(驻藏人员有藏族情人的),其女为之炊、汲、缝纫、操作甚勤,并有以所蓄赀囊为之营运者。其人归时,番女或持酒远送数百里外,唯不能挈之同归耳。”

西藏的语言甚至渗透进了这些驻藏官员的诗文写作中,清代盛行以白话填写叙事风格的诗歌,驻藏大臣和宁以藏文入汉诗,直抒胸臆,写了一首长长的《蛮讴行》,虽然不乏有带有历史感的歧视意味,但真实描写了一名拉萨女孩的悲惨人生。该诗每一句中都有藏文词,切合汉诗音韵,下加注释,表达巧妙。例如形容西藏富人生活时,有如下的诗句:“上者确布富者饶塞藕金银,木的珍珠角鹿珊瑚缀囚首。萨通饮食丰盈褚巴衣服新,甲呛黄酒阿拉清酒不离口。”如果懂得藏语,自然会有会心之笑。

清代内地人的世界观中,对西藏有一种蛮荒想象。甚至到了清末民初,著名的《清稗类钞·气候类·西藏气候》中还看似颇为可信地写道:“西藏天气凝寒,地气瘠薄,千山雪压,六月霜飞。石多田少,五谷难成,有粟黍豆荍之产者,仅藏东巴塘弹丸地耳”。

可是在几百年之前的乾隆时代,驻藏大臣和琳和和宁就在诗歌中描写了卫藏农业区的肥沃。和琳所写的是初夏的耕种:“中土麦秋泽未降,边庭仲夏陇初耘”;和宁则描写了丰收景象:“黄毳千家当昼呗,青稞万陇趁晴耘”。

许多驻藏官员在漫长的驻藏生涯中逐渐习惯并且喜欢上了西藏的生活方式,以和琳为例,夏日过林卡时,“树有浓荫处,都翻弦索声”,而秋季沐浴节和收获期间,“池塘堪浴佛,稞麦渐仓储”。

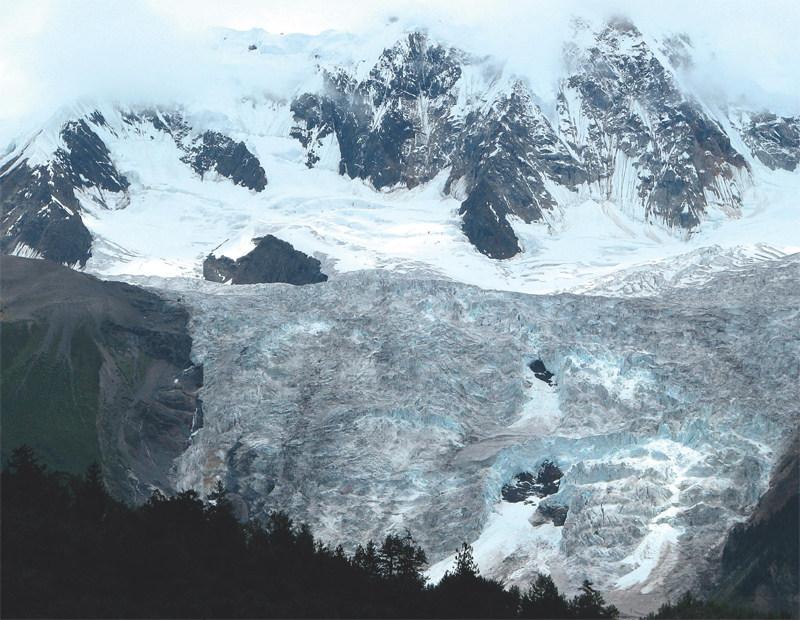

“盛夏积雪不消,累有数仞深者,烟瘴甚盛“,积雪和严寒是瘴气最主要的原因。

《西藏纪游》更是以极大的兴趣记录了西藏方方面面的生活景象:衣服、鞋子、印章、来西藏贸易的各国商人、青稞酒、藏獒、牦牛、玛尼堆、黄鸭、藏枣、藏印,不一而足。若无兴趣,绝不止于写下洋洋洒洒数万言。

最后要稍提一下,交流始终是双方向的,不仅内地的驻藏官员写下了关于西藏风情的众多记录,西藏的官员如噶伦公班第达等前往内地期间,也留下了关于乾隆帝、北京城甚至冰球、焰火等众多记载。