与沟口健二合作中起步的邵氏电影美术

摘 要:与沟口健二合作拍摄电影带动了邵氏一系列电影技术及观念的成熟。沟口健二的东方美学意境在《杨贵妃》中再一次被深化,也影响了邵氏诸如李翰祥等重要的电影人的作品。

关键词:沟口健二;邵氏电影;美术风格

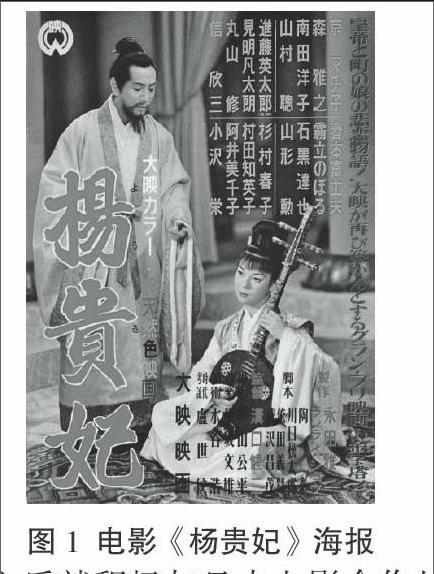

通常我们将1955年邵氏与沟口健二合作的电影《杨贵妃》看作邵氏电影在香港起步的一个重要起点。对沟口健二在电影美术风格上的研究,可以成为探讨东方意境美术设计风格营造的重要切口。作为导演的沟口健二与许多知名导演一样热爱绘画且具有极高的美术天赋,其对电影的视觉表现有着独到而深刻的理解。他的作品大都能充分发扬东方传统绘画的艺术理念,影片的中时常传达出东方古典绘画的经典意象连绵悠缓,具有十分丰富的美学效果,并为当时并不完善的电影艺术表现形式注入了新鲜的血液。沟口健二的作品在电影美术设计的审美观念上凝结了传统文化情结与东方文化意蕴。

电影《杨贵妃》诞生于《雨月物语》大获成功后两年,沟口健二用几乎原班人马来演绎一段在日本知名度最高的中国诗人——白居易的代表作《长恨歌》。《雨月物语》除了在西方大获成功外,美术设计还获得过日本每日电影奖,《杨贵妃》的美术设计是与沟口合作最多的水谷浩。与之前《雨月物语》的黑白世界不同的是,在香港美术考证的协助下,沟口第一次用色彩来描摹中国盛唐时的奇幻。由于当时的考古文献资料等的匮乏,《杨贵妃》中的大唐仍然以想象为主,美术师竭力在整体的意境中去贴近《长恨歌》。《杨贵妃》在日本与香港的评价虽不如之前的《雨月物语》,但欧美的电影艺术家与评论家却仍然给予其很高的评价,华丽的美术让西方观众再次见识到了完全不同的东方视觉风格。水谷浩在满足沟口长镜头主义上颇有心得,为沟口作品的“一场一镜”中体现出“疏影横斜、暗香浮动的纸贴屏风,窗格历历、古风盈盈”的古典意境。与沟口健二同一时期的一批日本电影大师如小津安二郎、黑泽明、木下惠介等人的作品也对内地八十年代之后的电影美术有着一定的影响。如为水谷浩担任过置景的新藤兼人1964年的《鬼婆》场景就曾在大陆电影的中重现。

邵氏兄弟成立后就积极与日本电影合作从而提升制作水准。邵氏很快就把彩色片作为主打,到1962年,邵氏所出品的全部影片都已是彩色片。邵逸夫追求以技术取胜,甚至不惜降低影片出产量来集中技术资源。这时邵逸夫请来了重要的技术外援——日本摄影师西本正。邵逸夫托人从日本把当时与新东宝合约在身的西本正请到香港,负责为李翰祥的新版《杨贵妃》掌镜。“邵氏兄弟聘用的日本摄影师西本正,对其影片技术提高贡献颇大,他和另一位日本摄影师柿田勇联合以“贺兰山”的中国名字在银幕上出现。西本正拍摄了“邵氏兄弟”的《杨贵妃》(导演:李翰祥)、《梁山伯与祝英台》、《蓝与黑》等诸多大制作影片。”[1]对于西本正,日本筑摩书房2004年出版的《香港への道》(中川信夫)是这么介绍的,“戦前の満州でキャメラマンを志し、戦後、新東宝で一本立ちし、中川信夫監督の傑作『東海道四谷怪談』を撮ったのち香港へ渡り、六〇年代以降の香港映画黄金期の確立に寄与して、キン·フー、ブルース·リーなどの映画を撮るにいたる。”,其中提到了西本正有助于香港60年代后电影黄金时代的确立,也为胡金铨、 李小龙等人的电影担任摄影。

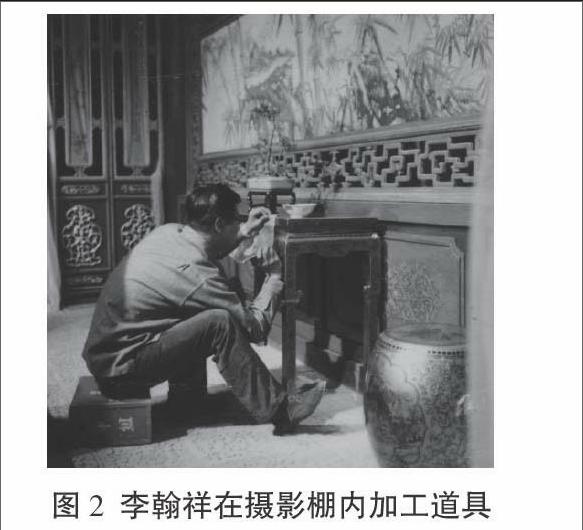

在这之前李翰祥的《江山美人》已经获得极大的成功,也迎来了黄梅调电影的黄金时代。李翰祥是美术出身,终其一生电影作品的美术都有其亮点。李翰祥的黄梅调电影的美术汲取了沟口与丰田的许多特点,设计风格华丽而又细腻。《杨贵妃》摄制历时三年,耗资巨大,是邵氏的年度巨作。李翰祥兼任美术设计,每件道具、每一场景都经过精心设计,务求吸引观众的眼球,为此该片夺得了戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖。李翰祥在这部电影的拍摄中也通过会画画的贺兰山学到了日本时代剧的美术风格。李翰祥电影的出现真正确立了邵氏电影美术的基本风格。《杨贵妃》之后,贺兰山又与李翰祥合作了“倾国倾城四部曲”中的三部。同时,贺兰山不断谏言邵逸夫要培养技术人才,并在邵逸夫的要求下积极引进日本电影制作者到香港参与拍摄。以贺兰山为纽带的电影合作关系,是带动了邵氏一系列电影技术的成熟。

综上所述,邵氏电影美术风格形成大致可归纳如下几点:

第一,对内传承。邵氏电影是从古装黄梅调电影开始走出自己的道路。邵氏的黄梅调电影最初虽然来自大陆戏曲电影的启发,但在美术创作上没有拘泥于戏曲,而是在戏曲风格的基础上融入了电影特质。邵氏的古装电影从一开始就有别于长凤新,虽然弱化了戏曲的特质,但在视觉上却让人耳目一新。

第二,对外吸收。邵氏电影在对外吸收上是华语电影中做得最优秀的。邵逸夫在执掌邵氏起,就是以技术为突破口。来自美日的技术及观念大大丰富了邵氏电影的创作手法。邵氏电影在内外兼修上做到了很好的平衡。

第三,不断发展。60年代后新武侠的出现真正奠定了邵氏在华语电影中的地位,同时也在国际上为华语电影争得一席之地。1965年,邵氏开始尝试新武侠,1966年胡金铨的《大醉侠》与张彻在1967年的《独臂刀》成为开山之作,其后包括70年代楚原的大批作品都不同程度地试图营建属于华语电影的东方美学意境。

参考文献:

[1] 赵卫防.香港电影史[M].第441页.

作者简介:王刚,浙江杭州人,硕士。