河南现存商业会馆碑刻考述

林家豪,展龙

(1.华东师范大学 人文社会科学学院,上海 200241;2.河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

河南现存商业会馆碑刻考述

林家豪1,展龙2

(1.华东师范大学 人文社会科学学院,上海 200241;2.河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

河南境内商业会馆的现有研究中,会馆碑刻的文献价值已被广泛认可,但尚无专文对碑刻本身加以探讨。依据田野考察与文献记载,展现河南现存商业会馆的分布,对馆内碑刻的数量、年代、类型进行梳理,分析其所呈现的特征,有助于学界利用碑刻推动会馆史研究的深入开展。

河南;商业会馆;碑刻;碑刻文化

会馆是明清时期商品经济发展的产物,自20世纪50年代以来一直为学界所关注*我国会馆史研究始于20世纪20年代,但直至50年代伴随学界对中国社会性质研究的深入,人们才开始较多关注。中国学术界对会馆的研究经历了两个阶段:第一阶段是在资本主义萌芽框架下的研究,较多论者将会馆视为中国社会向资本主义过渡的一个重要前提;第二阶段是在市场经济萌芽框架下研究会馆。近年来,学界则更多地将会馆研究与市场经济、社会基层管理等社会经济史研究议题联系在一起。详见宋伦《明清时期山陕会馆研究》(西北大学博士学位论文,2008年)。。会馆研究的地域范围以往多囿于江南、广东等地,近年来内陆地区的研究成果也逐步涌现。尤其是在会馆碑刻的利用方面。就河南而言,20世纪90年代末王兴亚先生便认识到会馆碑刻的文献价值[1]序言;许檀先生则利用碑文资料,对明清河南多个商业重镇开展个案研究,著文颇丰*参见许檀《清代河南的商业重镇周口——明清时期河南商业城镇的个案考察》(《中国史研究》2003年第1期)、《清代中叶的洛阳商业——以山陕会馆碑刻资料为中心的考察》(《天津师范大学学报(社会科学版)》2003年第4期)、《清代河南的北舞渡镇——以山陕会馆碑刻资料为中心的考察》(《清史研究》2004年第1期)、《清代河南赊旗镇的商业——基于山陕会馆碑刻资料的考察》(《历史研究》2004年第2期)等文。。但是,与碑文受到的重视程度相比,对碑刻本身的探究却乏人问津,无疑是在豫会馆研究的缺憾。因此,笔者通过2年多的实地走访与文献查阅,基本理清了现存在豫会馆的分布,并在此基础上,对馆内碑刻进行分析、探讨,希冀尽量弥补这方面的不足。

一、现存会馆分布及在豫会馆的历史特征

据何炳棣先生考证,明永乐时期的北京就已有会馆,可会馆最初并非为商人所专设,直至明中叶以后,今人熟知的商业会馆才在各地纷纷建立并占据主流*根据何炳棣《中国会馆史论》(台湾学生书局1966年版)中的研究,会馆分为试馆、移民会馆、商业会馆三类:试馆,主要集中于北京,由在京官绅为来自家乡赴京赶考的举子提供住宿、准备科试而设,是最早出现的会馆类型;移民会馆,主要受康熙年间“湖广填四川”的移民浪潮影响而设,集中于四川地区;商业会馆,大多由同乡的工商业者集资在异地建立,遍布全国。。然而,河南境内会馆的发展演进有其独特性。在豫会馆与北京常见的创建伊始乃为科举试子服务的试馆不同,它的最初作用便是以商贸服务为主。其他类型的会馆,史料也暂未发现曾存在于河南。

在豫会馆普遍出现得较晚,明末时尚处于萌发状态。李俊锋曾统计,明中晚期至清初河南仅有会馆16座[2]。这与清代在豫会馆不下200所的实际数量相距甚远。此外,这16座会馆不少是从寺庙演变而来的,会馆前身寺庙的创始年代难免不被误记为会馆的始建年代。因此,明后期在豫会馆的相对数量和绝对数量都是极少的,发展水平逊于同期的江南地区。河南境内会馆的现存情况(表1)也可反映上述历史特征。

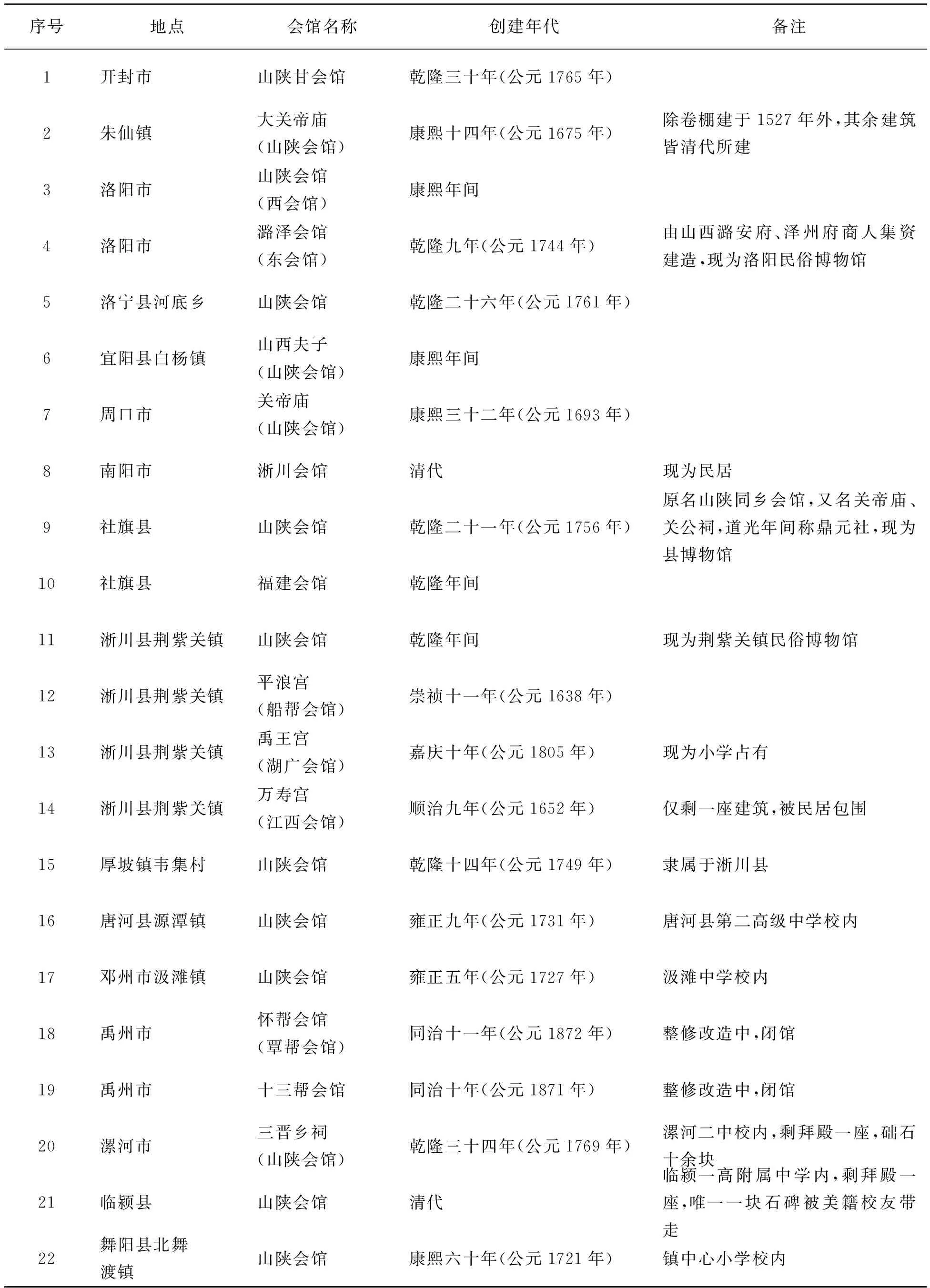

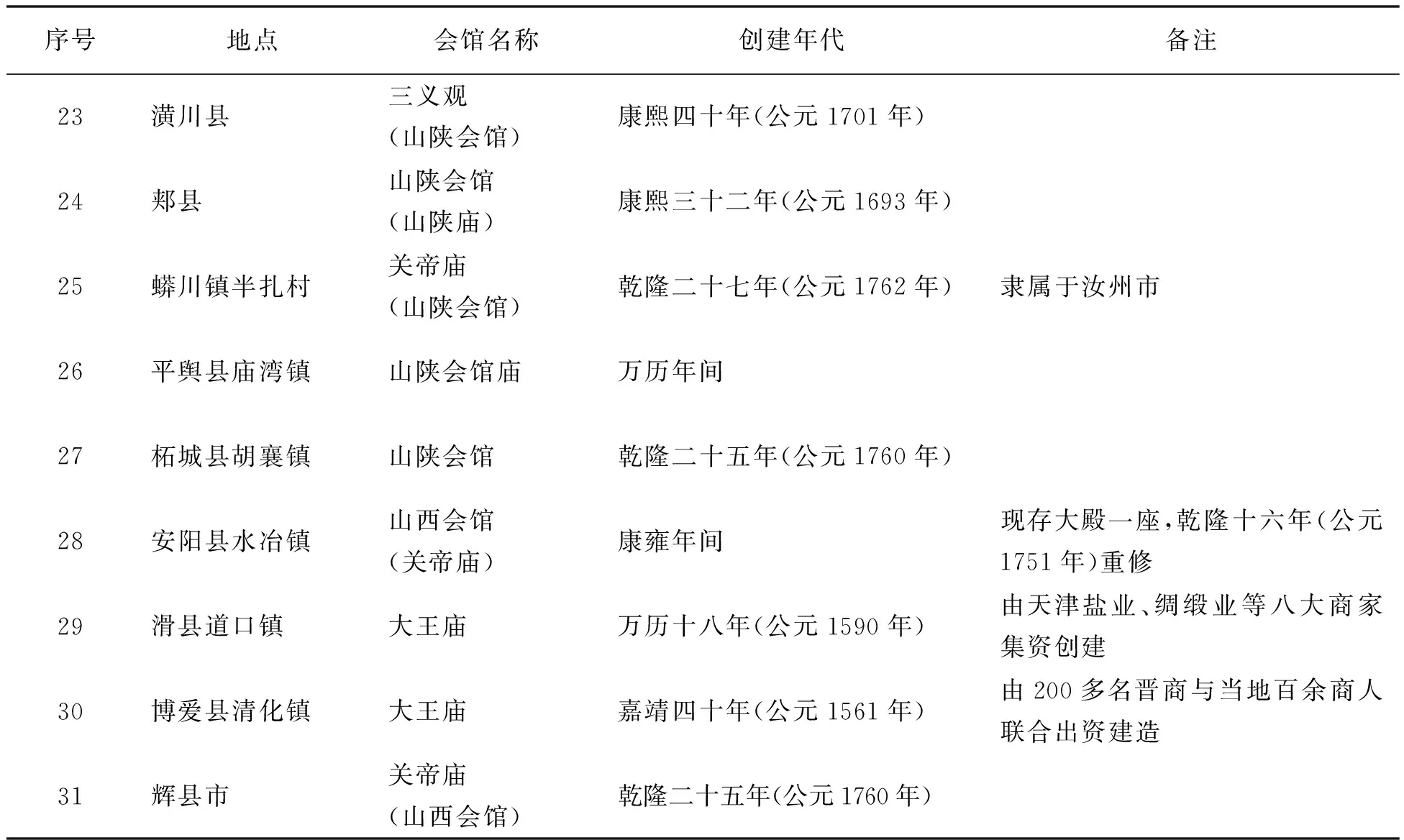

表1 河南现存商业会馆分布一览表

续表1

注:会馆遗址、尚未确定曾为商业会馆的庙宇不纳入该表统计。

据初步统计,河南现存会馆31座,其中10座建于康雍年间,12座建于乾嘉年间,仅4座建于明代。除年久失修、兵燹天灾外,明代会馆稀少的根本原因是河南商品经济至清代才有了显著发展,而商业会馆是与商品经济的发展同步的[1]204。现存会馆创建年代的分布情况恰好映射出在豫会馆兴于康雍、盛于乾嘉的发展轨迹。并且,这也与馆内碑刻年代分布的构成息息相关。故对会馆各项特征的探讨是必要的,也是研究会馆碑刻的前提。由表1可知,在豫会馆的历史特征体现在以下方面。

其一,山陕商人的会馆数量最多。河南为理学之乡,重农抑商思想盛行,人们往往“轻商贾,专务稼穑”[3],百姓亦是“多老死不出境外者”[4],安土重迁的观念深入人心。河南百姓商业意识的淡薄为外来客商提供了充足的经营投资空间。明清时期,在豫客商来自山西、陕西、安徽、湖北、江西、福建等10余省,人数最多、资本最雄厚的是山西与陕西商人。得益于豫陕晋3省的经济互补性、重要的地理位置、巨大的人口市场等因素[5],明清之际山陕商人便将河南视为商贸活动和投资的主要市场。晋商、秦商凭借经营能力迅速掌握了在豫商业贸易的主动权。如舞阳县就有“即坐地贸易如花、布、煤、粮各行户,尚有本境人充当,余则全系西商”[6]的记载。西商,乃山陕商人的别称,与徽商成为全国最大的两个商业资本集团。

客商们为防止本地乡绅欺凌,又为加强商业竞争能力,往往建立会馆以维护经营。秦晋大贾们秉着“叙乡谊,通商情”的目的,不遗余力地在河南建造、扩修商业会馆。现存会馆中,由山西、陕西商人单独或联合出资修建的多达23座*依据出资对象不同,会馆命名不一:有的是一省商人修建,如山西会馆、陕西会馆;有的是两省商人联合出资,如山陕会馆;有的以两府州的商人组建,如潞泽会馆;甚至还有3省商人合资的会馆,如山陕甘会馆。另外,山陕商人皆尊奉关公,通常在会馆内建造关帝像以供祭拜,故而不少会馆被当地百姓称为关帝庙、山陕庙。;《简明河南通史》中记载的在豫会馆数量*据统计,河南省内山陕会馆32处,山西会馆32处,江西会馆6处,湖广、湖北会馆各5处,福建会馆4处,江浙、四川会馆各3处,江南、山东会馆各2处,江宁、湖南、两江会馆各1处。但据现有史料来看,会馆实际数量要多于统计。参见张文彬《简明河南通史》(河南人民出版社1996年版,第234页)。,也诉说着山陕商人曾在河南商界的领导地位。从史料来看,清代山陕商人建造的会馆占据在豫会馆总数的一半以上,远超其他客商,本土商人更无法与之相比。在豫会馆的这一特征也影响到会馆碑刻的构成。现有碑刻中,八成以上是由山陕商人的会馆所设。碑刻构成十分单一,难以用来考证外省商人在豫的商业经营状况。

其二,会馆呈现出星罗棋布的分布态势。为方便贸易往来、洽谈商情,会馆一般建在水陆交汇之处。在江南,商业会馆集中设立于运河沿岸城市。河南没有一条如大运河般贯通南北的水运主路线,且地跨淮河、黄河、长江、海河四大水系,支流交错密布,这样的地理环境造成在豫会馆比较分散。据王兴亚考证,由北至南,从彰德府林县姚村到汝宁府商城县余集,由西至东,从陕州灵宝县到归德府永城县,清代商业会馆在河南分布甚广[1]206。

会馆不仅设在开封、洛阳等大城市,还延伸至中小县城及商业市镇。实际除开封府外,商业城镇才是在豫会馆的主要聚集地。经济发达的城镇位于水运交通线上,通常有多处会馆。如周家口镇(现周口市),由沙河、颍河、贾鲁河三川交汇而成,就有来自全国14省的商贾先后建立会馆10处[7]。此外,类似的还有赊旗镇(今社旗县城)、荆紫关镇等。这是一种基于商贸便利而非政治因素的选址考量。以现存会馆为例,明清时期仅4座地处府城,6座位于县城,地处乡镇的却多达19座,有些甚至深入乡村(厚坡镇韦集村、蟒川镇半扎村),一些地处要道的农村也有山陕商人活跃的踪影。在豫会馆的这种分布状况给后世学者的实地走访带来诸多不便。现存会馆遍布10余市,过半地处乡镇及农村地区,考察范围较广,且这些村镇大多已经衰败,落后的交通环境无疑让考察会馆碑刻需要耗费更多的时间和精力。

二、现存会馆碑刻统计与分析

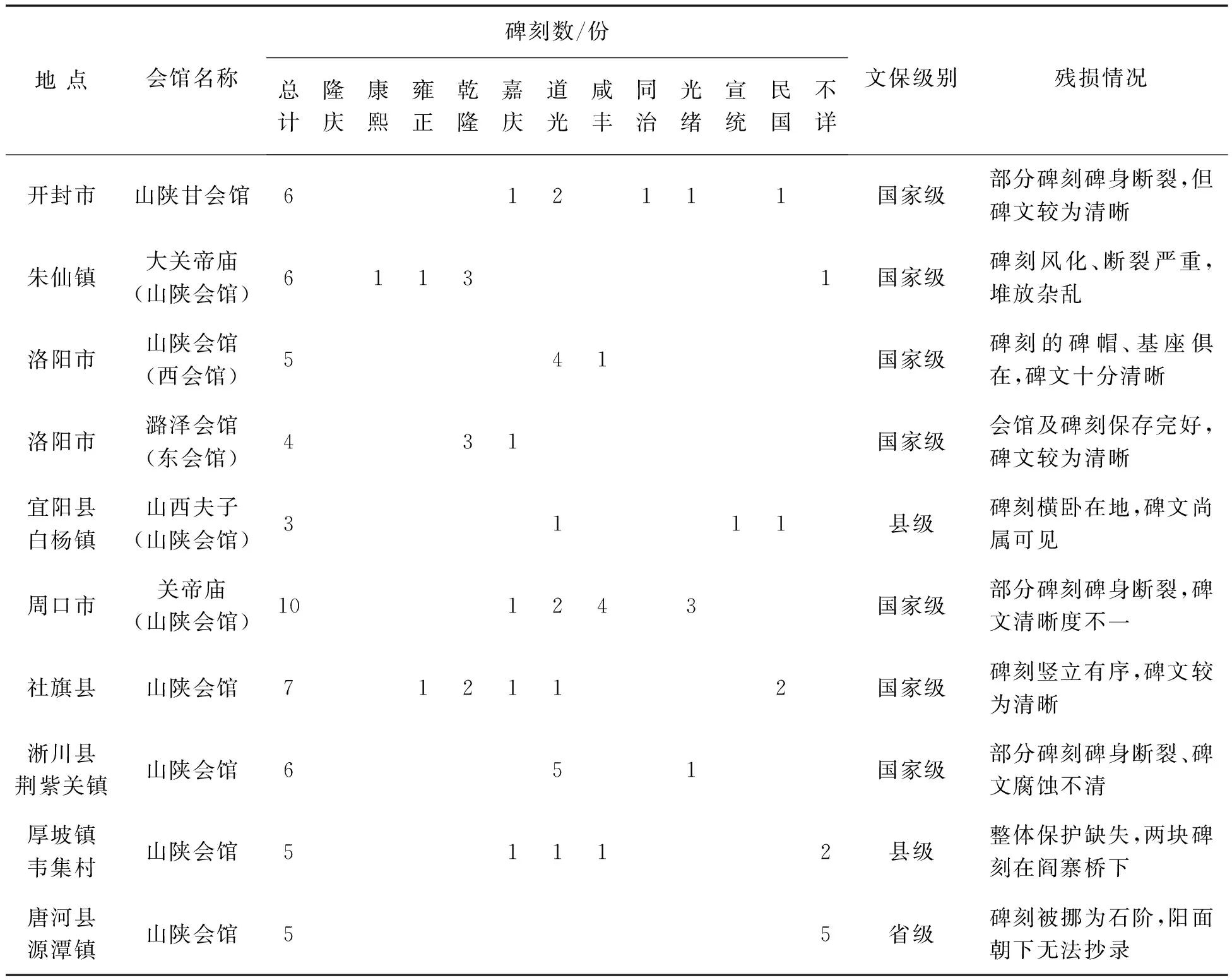

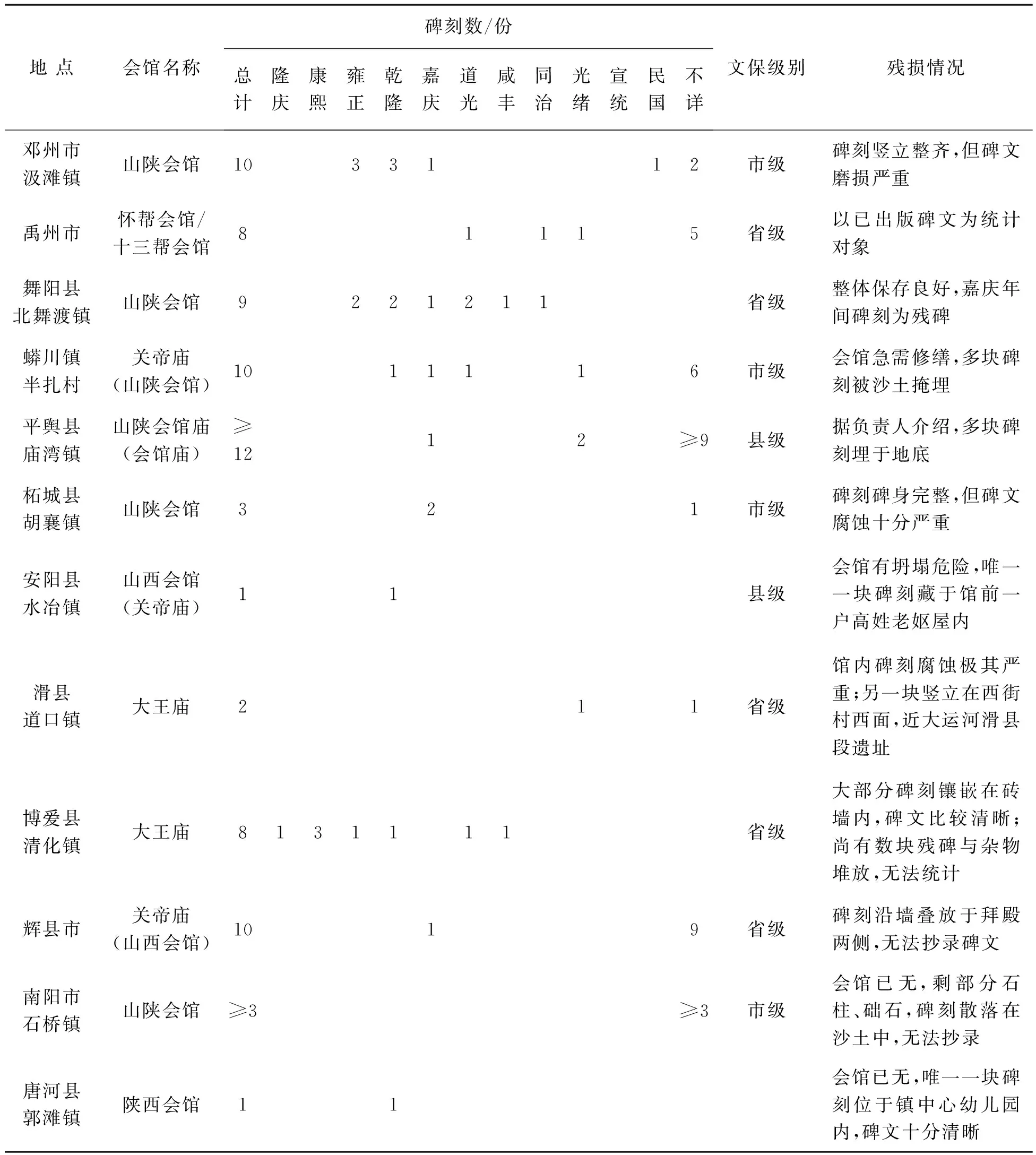

据实地调查,现存在豫会馆仍留有碑刻的达21座。考察中还发现7处会馆遗址,其中2处遗址内存有碑刻。以这批会馆碑刻为统计样本,结合在豫会馆的历史特征,下文将从碑刻的数量、残损程度、年代分布三方面入手分析(表2)。

表2 河南现存商业会馆及会馆遗址碑刻统计

续表2

注:1.除禹州怀帮会馆、十三帮会馆外,从其他明清庙宇或邻近会馆移入的碑刻不纳入统计。

2.南阳市石桥镇的山陕会馆、唐河县郭滩镇的陕西会馆为会馆遗址。

从表1、表2的相关数据来看,会馆碑刻的现状及特征如下。

其一,各会馆的碑刻数量相差较大,呈不规律性。表2所列会馆及遗址,一共探明至少134份碑刻。其中,留存碑刻最多的会馆有至少12份,最少的仅1份,两者相减,统计样本的极差值为11,变化范围颇大。但经测算,统计样本的中位数为6,平均数为6.09,两者十分接近。综合这些数值可知,碑刻数目的波动范围虽大,但这批会馆碑刻数的频次基本等量分布在平均碑刻数左右,换言之,样本中的各处会馆碑刻不存在数量上的倾向性,呈现出随机分布的态势。

此外,与今人预想的府城内会馆碑刻数量较多、地处村镇的会馆碑刻数量较少的情形不同,笔者暂未发现碑刻数目与会馆所在地间的任何关联。统计样本中,位于府城的开封山陕甘会馆、洛阳山陕会馆与潞泽会馆平均碑刻数为5份,属中游水平。而地处乡镇的会馆中,有三所会馆的碑刻数达到10份及以上,是前者的两倍;但同时也有四所会馆的碑刻数不足5份,水冶镇山西会馆仅有1份。地处农村的2所会馆情况类似,半扎村关帝庙碑刻多达10份,而韦集村山陕会馆却只有5份(且其中两块未在馆内)。可见,碑刻数与会馆驻地的建制级别并无对应关系,同级区划里的各会馆碑刻数也多寡悬殊。

其二,会馆的文保级别决定了碑刻的整体质量。表2中的会馆皆为文物保护单位,按文保级别划分,覆盖国家、省、市、县四级。目前,“国家级”会馆多为旅游景点或地方博物馆,门票创收和稳定的财政拨款确保了馆内碑刻的良好维护,这类碑刻的保存质量整体上最高。其中,洛阳潞泽会馆、山陕会馆和社旗山陕会馆内的碑刻最为完好,不仅碑文清晰,且不少碑刻的底座与碑帽俱在;此外,开封山陕甘会馆、荆紫关山陕会馆内的碑刻也被妥善安放,仅个别为残碑;周口关帝庙的保存措施相对较差,多数碑刻堆放于大殿右侧空地,幸好碑文尚属完整,惟独朱仙镇大关帝庙的碑刻风化严重,已难以辨识。

“省级”会馆中,清化镇、北舞渡镇、禹州市内会馆的碑刻皆得以及时修缮,尤其是清化镇大王庙的碑刻被并列镶嵌在砖墙内,蔚为壮观;但其余会馆的碑刻情况堪忧,源潭镇的会馆碑刻甚至被挪用为台阶,任人踩踏。由于资金困难,“县、市级”会馆的碑刻维护最为缺失,碑刻断裂、腐蚀现象十分普遍,多座会馆的碑刻散落在土石中或掩埋于地下,会馆建筑也存在坍塌风险。总体上,会馆的文保级别越高,各项保护措施越到位,碑刻受损的程度也随之降低。

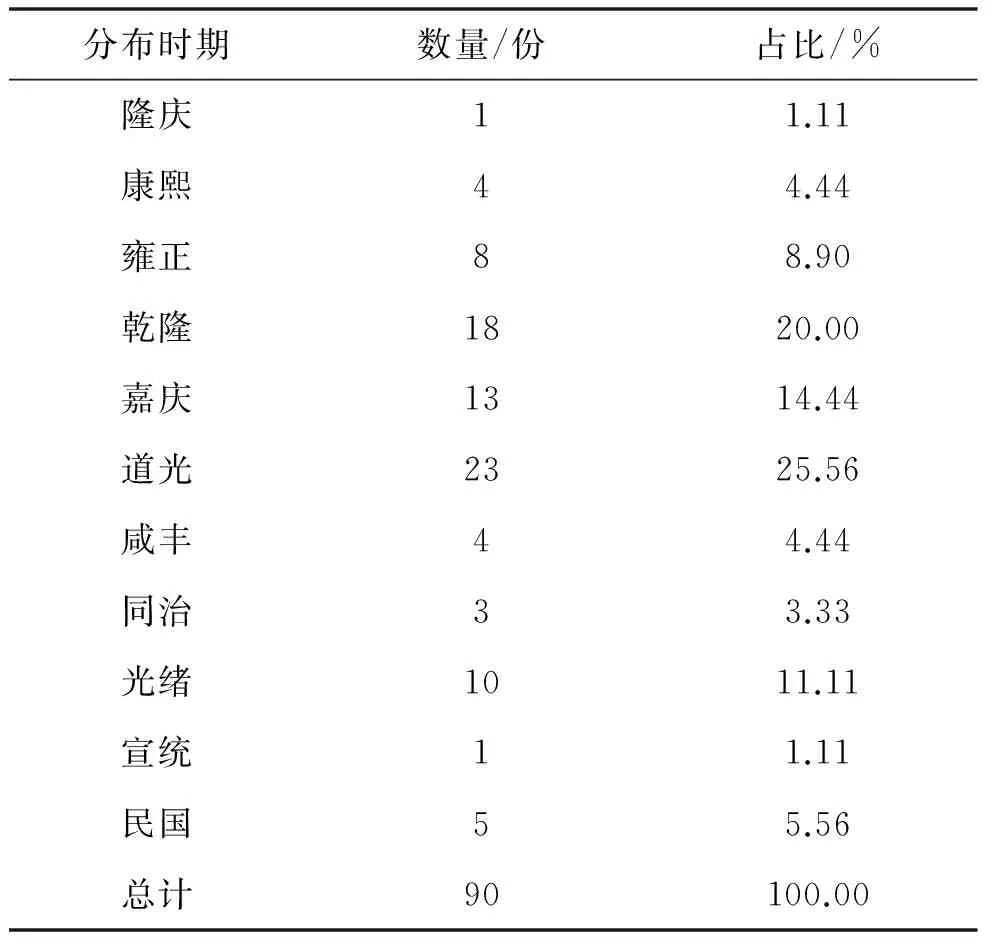

其三,碑刻的分布时期反映了在豫会馆的发展演进。前文提及,现存会馆创建年代的分布情况是历史上在豫会馆兴起历程的一个缩影。相比之下,会馆碑刻的分布时期更能完整地折射出会馆由盛而衰的发展脉络。现存会馆及遗址中至少有134份碑刻,笔者能准确辨别年代的只有90份。以其为分析样本,显然不能反映在豫会馆碑刻的全貌。但鉴于纸质文献的缺乏,这仍是一次运用实物史料探索会馆发展历程的有力尝试。会馆碑刻的分布时期如下(表3)。从碑刻数的涨幅起落中可以大致判断在豫会馆的发展经历了初创、鼎盛、衰落三个阶段。

表3 会馆碑刻分布时期表

数据显示,隆庆、康熙、雍正时期碑刻数占分析样本的比例分别为1.11%、4.44%、8.90%,呈现出稳步上升的趋势;这也反映了会馆的创建活动日益频繁,正如前文所提,在豫会馆的初创阶段便是处于晚明至康雍这一时期。经历了王朝更替的颤痛,在休养生息政策下,河南的商业至康雍年间已基本恢复并有所发展。此时,一批如朱仙镇、北舞渡这样的商业城镇迅速崛起,它们依靠优越的地理位置,成为最受商帮青睐的会馆选址。就连许多中小市镇,比如邓州汲滩镇“其西七里河,披汉江之上流,亦都会之区也”*雍正九年(公元1731年)《创修山陕庙正殿碑记》,现存于邓州市汲滩镇山陕会馆。,也因交通便利而设有会馆。

乾隆至道光中期,盛世下的传统经济蓬勃发展,同时河南境内商业会馆的建设也达到鼎盛阶段。各地新建会馆的数量,会馆重修扩建的次数、花费皆超越以往;记载商人捐资、买地的碑刻明显增多。乾隆朝碑刻数的占比首次跃升到20%,嘉庆朝虽有回落,仍维持在10%以上。尽管乾隆中叶以后,所谓盛世也“已渐渐暮气四起”[8],会馆修建却一刻不曾停息,道光期间碑刻数占比甚至超过25%。

道光末年至清末民初,会馆终于伴随着中国传统商业的萎缩而逐渐消亡,碑刻数的锐减见证了会馆的衰落历程。咸丰、同治两朝碑刻数的占比大幅降至4.44%、3.33%,两者合计尚不及雍正时期。这一现象的产生,一方面是由于鸦片战争以后,外国资本经济的渗透对代表传统商业的商帮、会馆造成冲击;另一方面,太平天国的战乱导致商业凋敝,会馆的建造、修缮陷于停滞。直至光绪时期,社会渐趋稳定,商业环境有所改善,会馆的重建、重修及行规章程的重申活动集中出现,碑刻数的占比才勉强回升到11.11%。

事实上,光绪时碑刻数的回升可看作旧式商业组织发展惯性下的一次回光返照。鸦片战争后一种新的商业组织——同业公所逐渐取代会馆。起初,两者“概念并不十分清晰,以至曾常作为同义词而相混用”[9]。但公所维护同业者利益、成员不受地域限制的特性,加上鲜明的协调同行竞争、应对西方商品倾销的功能,使人们很快分清了两者的区别。在工商业活跃的江南,同业公所遍地开花,暂未更名的会馆在性质上也向同业联合方向靠拢。但河南因自身缺陷*这主要是受到了经济发展水平与市场地位的制约。相较江南核心的八府一州,河南并未有发达独立的手工制造业,明清时始终为原料产地与外省商品的销售市场。河南的市场层级与行业分工处于低层次水平,注定无法像江南地区那样孕育出太多的同业公所以应对同行及外商的竞争。, 未能适应中国近代经济的变化,会馆的衰败并未迎来同业公所的大量出现。民国后,随着现代意义上商会、公会的出现,公所连同会馆也一起退出了历史舞台。

三、会馆碑刻的主要类型

商业会馆的捐资对象、所处地域、创建年代和规模大小皆有所差别,但因它们的商贸服务功能基本相同,所以包括碑刻在内的各种建筑及附属设施也大同小异。保留下来的会馆碑刻,不外乎修建沿革碑、捐款碑、业规碑、义塚碑等几种类型。目前,现存在豫会馆碑刻主要有以下几类。

(一)修建沿革碑

顾名思义,此类碑石主要镌刻会馆的修建、重修等营造事迹。一般按照建修的时间先后,排列在拜殿两侧或者正前方,个别竖立在碑亭之内。这些资料记载了会馆修建的原因、经费来源及建设成果,通过长时段的修建历程,也可反映社会及商业环境的变迁。

例如,北舞渡镇山陕会馆的《敬献供器与当买地碑记》,明确记载了会馆的创建年代与资金来源:“乃山陕商人慷慨捐财,虔诚募化者也,肇工于康熙六十年十二月。”*乾隆三年《敬献供器与当买地碑记》,现存于舞阳县北舞渡镇山陕会馆。明末清初,北舞渡镇因战乱一度萧条。经数十年休养生息,凭借关键的地理位置*邓亦兵:“北舞渡镇位于辉河与沙河交汇处,西通汝洛,东下江淮,北边可以达汴梁,南连陆路,经赊旗店到荆楚。”见《清代南阳府名镇的经济性质》(《中州学刊》1986年第4期)。,该镇于康熙年间再次兴盛起来。碑文所记商人对该镇“恃水陆并进,商贾云集,无穷之重镇也”的看法*道光六年(公元1826年)《创建牌坊碑记》,现存于舞阳县北舞渡镇山陕会馆。也表明, 会馆选址是基于商贸便利的考量。此后,据《创建戏楼碑记》和《创建两廊碑记》的记载,一向重视会馆修葺的西商又于雍正年间接连建造戏楼、廊庑、卷棚等建筑*雍正八年(公元1730年)《创建戏楼碑记》、雍正九年《创建两廊碑记》,现存于舞阳县北舞渡镇山陕会馆。;至乾隆三年(公元1738年),会馆已“巍巍乎诚舞渡之雄观也已”*乾隆三年《敬献供器与当买地碑记》,现存于舞阳县北舞渡镇山陕会馆。。 盛世下,会馆得以在乾隆、嘉庆、道光、咸丰历朝进行修缮、扩建。然而至咸丰九年(公元1859年),太平天国运动已直接波及北舞渡*据记载,咸丰九年,皖北捻军孙葵心等部在北舞渡与南阳镇总兵邱联恩3000人展开激战。见舞阳县志编纂委员会《舞阳县志》(中州古籍出版社1993年版,第17页) 。。山陕会馆也饱受战火蹂躏,几近全毁。《重建关帝庙正殿并补修各殿碑记》描述了当时的惨状:“本庙诸祠半遭兵灾,其未灾者概无完全之所,神像暴露,不避风雨。”*同治六年《重建关帝庙正殿并补修各殿碑记》,现存于舞阳县北舞渡镇山陕会馆。同治六年(公元1867年),众商为集资重修而四处奔走,“恳祈山陕诸君子善士量力输财……集腋成裘”*同治六年《重建关帝庙正殿并补修各殿碑记》,现存于舞阳县北舞渡镇山陕会馆。,历经坎坷最终竣工。但好景不长,随着铁路等近现代交通工具的兴起,河南传统的商贸中心已经偏移。失去了地理交通优势,北舞渡镇的商业至此渐趋没落。

这类碑刻资料中记载的修建历程,不仅演绎着会馆的兴衰沿革,更折射出时局的变幻无常。另外,履行着基本记录职责的同时,这类碑刻还被赋予了怀念、感恩的功能与寓意。周口山陕会馆《创建春秋阁各行商抽分毫厘碑记》由扶沟县教谕李逢春所撰,讲述了众商集资修建春秋阁的始末。对于撰文用意,他说:“然而千腋之裘端推众善,百机之锦敢曰独劳?溯厥始终,树贞珉于此日;祥其程式,备博采于来人。”*嘉庆七年(公元1802年)《创建春秋阁各行商抽分毫厘碑记》,现存于周口市山陕会馆。很明显,作者借碑文表达对捐资众商的感激与纪念之情,还欲将前人的贡献呈现、传承给后人。其实,这类碑刻文末通常记有“勒石以作纪念”“以记不朽云”“刻铭于石,永垂不朽”等词句,以此表达感恩之情,也可以加强众商的凝聚力和对会馆的归属感。

(二)捐款布施碑

商业会馆的修建需消耗大量的财力、物力,因此会馆的落成离不开商人的慷慨解囊。每次重修、扩建后,会馆大都会把捐助者(姓名或商号)及布施的钱款、物资等信息刻在石碑上,旨在铭记捐助者的恩情,借此鼓励更多的善举。这类碑刻数量较多,摆放的位置、顺序并不十分规则,镌刻形

式有两种。一种是将捐助者姓名及捐资数量单独刊刻于石碑上。通常,这类碑文不会交待修建会馆的缘由与经过。如潞泽会馆《建修关帝庙潞泽众商布施碑记》,仅记载参与集资的捐款商号及数额,按绸布商、布商、杂货商、广货商等不同行业分别罗列,捐款最多者“祁永兴捐银三千两”之后,还额外记载“施地十亩”*乾隆二十四年(公元1759年)《建修关帝庙潞泽众商布施碑记》,现存于洛阳市潞泽会馆。。不少情况下,这种镌刻形式的石碑也无碑名,洛阳山陕会馆内的襄陵帮捐款碑颇为典型。偌大的石碑上除年款和经手人外,只有“襄陵帮捐银三百两整”九个大字*道光二十六年(公元1846年)“襄陵帮捐款碑”,现存于洛阳市山陕会馆。。此外,荆紫关山陕会馆“施钱人芳名碑”与“功德人芳名碑”、新乡辉县山陕会馆“众商号捐款碑”、禹州会馆的数块“捐银碑”等等,亦没有正式碑名。另一种镌刻形式,是将捐款者及捐献数额附于沿革碑碑文之后,捐款信息较多出现在碑阴一面。这类信息曾很少受人关注,许多出版资料甚至将附于沿革碑之后的捐款碑文刻意删去。直至许檀先生利用其开展商业研究后,其他学者才开始给予重视。其史料价值主要体现在两方面。

其一,反映商人经济实力的发展状况。结合沿革碑、捐款碑的记载列出修建开支表,能直观感受会馆规模的梯级增长与工程开支的日益增加。譬如朱仙镇山陕会馆,康熙年间的两次修缮开支均在200两上下,雍正十一年(公元1733年)仅创建牌楼就募资860余两,商人的捐助金额有明显上升;至乾隆三十三年(公元1768年)的重修,捐资竟高达9 780余两,当地商人的经济实力相比康雍时期已不可同日而语[10]。若将不同会馆的修建次数与捐资金额的增幅、增速加以比较,还能认识到各地商人群体经济实力的发展差异。其二,提供了评估商业规模的合理手段。会馆修缮的资金来源有抽厘、认捐、会产收益、会费等形式,前两项最为常见。抽厘,是会馆按一定比例从本会商人的营业额中抽取厘金作为捐资。抽厘率各地不一,如周口山陕会馆“仍循往例千钱抽一”(1‰)*道光二年(公元1822年)《山陕会馆春秋阁院创修牌坊两廊看楼客庭工作等房铺砌甬路院落布施抽积银钱碑记》,现存于周口山陕会馆。,而开封山陕甘会馆则“铺中每进钱一千抽取二文”(2‰*嘉庆十七年(公元1812年)《山陕会馆晋蒲双厘头碑记》,现存于开封山陕甘会馆。。以山陕甘会馆的蒲州商人为例,历时8年零8个月的集资收取厘金383.147千文,年均44.2千文。以清中期白银对铜钱约1比1 000计算,平均每年折银44.2两;再以2‰抽厘率折算,蒲州商人年营业额为2.21万两。认捐,是商贾自行决定捐资数额。但如碑文所言“量本金之大小为捐数之重轻”*道光二年(公元1822年)《山陕会馆春秋阁院创修牌坊两廊看楼客庭工作等房铺砌甬路院落布施抽积银钱碑记》,现存于周口山陕会馆。,众商捐资多寡仍是以自身财力而定。总之,抽厘率与认捐数额的巧妙利用,不仅能折算出会馆的年营业额,甚至可以衡量出会馆乃至当地的商业规模。

事实上,这类资料的用途不止于此。许檀先生已对这类碑刻在商业史上的价值进行了细致归纳[11]。因此,笔者不再赘述。但值得一提的是,相比于单独刊刻的捐助碑,后一种镌刻形式更能借助沿革碑文表现树碑的深层用意。捐资立石,除了像普通沿革碑那样“使后之人岁时报赛,拜跪一堂,无不信义相将”*道光三十年(公元1850年)《迁修关帝行宫工程告竣碑记》,现存于淅川县荆紫关镇山陕会馆。,以表感恩之情并维护会员团结之外,“庶后之向善者亦可闻风而起”*嘉庆十七年(公元1812年)《山陕会馆晋蒲双厘头碑记》,现存于开封山陕甘会馆。才是树碑的真实用意;婉转地道出设立捐款碑的根本目的“实以鼓人心作善之机”*乾隆三年《敬献供器与当买地碑记》,现存于舞阳县北舞渡镇山陕会馆。,弘扬捐资善举,激励后世商人踊跃地参与到捐资修建的工作中去。

(三)业规碑与禁约碑

严格意义上说,业规碑与禁约碑是两种不同类型的碑刻。业规碑,刊刻各类行业规则、章程,遵守对象是制订业规一行的会馆同业商人。譬如赊旗山陕会馆《同行商贾公议戥秤定规》记载,近年来卖货行户由数家增至20余家,但各家戥秤“大小不一,独网其利”*雍正二年(公元1724年)《同行商贾公议戥秤定规》,现存于社旗县山陕会馆。。为除弊病,行头召集众商公议:“秤足十六两,戥依天平为则”,同行商贾须“俱各遵依”*雍正二年(公元1724年)《同行商贾公议戥秤定规》,现存于社旗县山陕会馆。。而禁约碑刊刻的是防止扰商累商、私立行头等保护会馆商人的禁令、约定,由当地政府授权,适用对象广泛。如周口山陕会馆《告示》碑,刊刻了陈州府的禁令:针对会馆敬神演戏时“乡地兵役抚弊诈索”的不法行为,陈州府宪下令,若再有各衙门兵役“拿官戏混行阻挠”,则“听候查究”*嘉庆五年(公元1800年)《告示》,现存于周口市山陕会馆。。然而将两者相提并论,确实能发现不少共通之处。

其一,合法性皆来源于官府。禁约碑自不必说,刊刻的禁令、告示就是由官府颁布,授权会馆刻石。如《告示》碑就由“蒙府宪陈太老爷出示晓谕,阖镇凛遵”才得以刊刻*嘉庆五年(公元1800年)《告示》,现存于周口市山陕会馆。。而业规碑,由会馆所属各业自行刊刻,虽非官府授权,但仍须取得官府认可。前文提及的卖货行户,在碑文刊刻前也须将新订的戥秤定规“同众禀明县主蔡老爷,金批钧谕”*雍正二年《同行商贾公议戥秤定规》,现存于社旗县山陕会馆。。章程业规的制订、修改尚离不开当地政府的许可,真正自行刊刻的业规碑少之又少。

其二,代行法律职能。无论是业规碑,还是禁约碑,皆充满契约性与强制意味,发挥着类似法律的功效。而施效前提正是政府的许可、支持,如此才能保证会馆行使职权时的权威性。就业规碑而言,当新订的行规取得官府认可后,会馆便获得了“政治合法性”[12];刊刻于业规碑、作为中国传统非正式法体系组成部分的行业规范[13],随之也扮演起法律条文的角色。而行业规范如同法律一样,以惩罚性为依托。针对违反行规的同业人员,业规碑刊刻了各种处罚方式,有罚钱、罚戏、罚酒席或暂停开业,甚至取消行籍。如戥秤定规碑记载,若有人私自改换戥秤,则“犯此者罚戏三台”*雍正二年《同行商贾公议戥秤定规》,现存于社旗县山陕会馆。。社旗山陕会馆《公议杂货行规碑记》刊刻的行规多达18条,每条都有对应的罚则。例如:

卖货不得包用,必要实落三分,违者罚银五十两;

买货不得论堆,必要逐宗过秤,违者罚银五十两;

不得沿路会客,如违者罚银五十两;

每年正月十五日演戏敬神,各家俱要齐备,如故违者不许开行;

客到店中吃饭,俱要饭钱。*乾隆五十年(公元1785年)《公议杂货行规碑记》,现存于社旗县山陕会馆。

禁约碑则以另一种形式践行着法律的作用。中国古代无民法、商法,处理协调商业纠纷、财产关系时,官府往往依照约俗、惯例给出判定。为使有信可证,会馆会将官府的谕示刊刻于碑以示众人。如潞泽会馆《老税数目志》记载了会馆与税务衙门关于梭布税银的纠纷:经“府宪齐大老爷”“蕃宪琦大人”“署府宪熊大老爷”的轮番批示,最终判定会馆“准照奏册完税”,税银“按春秋两次缴纳”;为使此例“永远遵行”,会馆专门“砌石记之,以垂不朽”*嘉庆二十年(公元1815年)《老税数目志》,现存于洛阳市潞泽会馆。。可以说,关于会馆与他方纠纷的官府批示,实际就是法律最终的判决结果。

其三,立碑目的相同。本质上,两者都是为维护会馆商人的利益而存在。借助立碑的方式,会馆试图塑造出一个良好的内外部经营环境。对内,业规碑起到了自律自治的作用:如戥衬定规碑,重新统一交易的度量标准,既保持同行间的和气,也维护了行业信誉;《公议杂货行规碑记》则给全行树立了细致的行业规范,避免了恶意竞争,市场经营秩序得以稳定。对外,禁约碑表达了商人利益的诉求:“过载行差务碑”记载,会馆对官府席片摊派的“屡经加赠”苦不堪言,特向府宪申诉,讫求“毋容浮派”*道光二十三年(公元1843年)“过载行差务碑”,现存于社旗县山陕会馆。;平衡好官商的利害关系后,还需处理与别行的商业纠葛。针对有人私开车行“高抬价值,多取行用”的垄断运输的行为,“受累不浅”的禹州药商恳请禹州正堂马宽夫“体恤商民,示禁车行”,并借用山西会馆刻石立碑*同治二年(公元1863年)“诰授朝议大夫调署禹州正堂马宽夫马大老爷永禁开设车行碑”,现存于禹州市怀帮会馆。。结合上述分析,我们也可窥探官商间的微妙关系:作为民间商业组织的代表,会馆的运作不得不利用、依赖政府的行政权力,而政府也愿意通过这种合作方式实现对民间经济活动的管控。

(四)契约碑

清中叶,会馆扩建、重修的次数与规模进入稳步增长期,会馆涉及的田地、房屋的买卖也较常见。由于田地、房产特殊的交易属性,除订立文书契约外,会馆有时也将契约刻碑。例如,博爱县清化镇大王庙中的契约碑见证了一桩康熙四年的房产交易。据记载,一位名叫王际盛的人“因为无粮银使用”,走投无路之下将祖业房院“卖与大王老爷庙修盖戏楼用”,售价为“纹银六十五两整”,且“其银即日交完,其房即日为业”*康熙四年(公元1665年)“大王庙买地契约碑”,现存于博爱县清化镇大王庙。,立碑为证。同时,会馆为避免产权纠纷,在契约碑中也明晰责任所在:“如有房亲户内人等争差,际盛一面承当。”*康熙四年(公元1665年)“大王庙买地契约碑”,现存于博爱县清化镇大王庙。

现安放在周口山陕会馆内的《罗祖会公买地基文约碑》也表明,将契约刻碑,已成为当时会馆和庙宇保护公共财产的一种有效手段:罗祖庙早前曾买下一处宅基地,奈何咸丰年间“被逆匪扰乱,致将文约遗失”,为应对官府“催令验契”,庙宇按当年买价重新丈量土地,便能“遵章补契投验”*咸丰年间“罗祖会公买地基文约碑”,现存于周口市山陕会馆。。碑文记载几乎与纸质契约一样详细,文末还刊刻了各处的地块方位及面积大小。可见,将契约刻碑,确实可以作为因天灾或战乱导致文书契约遗失时会馆、庙宇公共财产的重要征信依据。相较于纸质契约易破损、遗失的缺点,精明的会馆商人看中的就是碑刻“坚固耐久,能长久地保存信息”的特性[14]。故而,这类契约碑刻才能承担起佐证与征信的功能。此外,在少数修建沿革碑及捐款碑的碑文中,也记载下不少田地、房舍的契约信息,如《江南会馆重修庙序》*道光十七年《江南会馆重修庙序》,现存于周口市山陕会馆。、《山西潞泽众商布施关帝庙香火地亩碑记》*乾隆三十二年《山西潞泽众商布施关帝庙香火地亩碑记》,现存于洛阳市潞泽会馆。等等。

以上是基于多次田野考察与个人研究所及,对河南现存会馆碑刻进行的一些粗浅分析、归纳。实际上,对于碑刻本身的梳理、探讨,本文尚有太多不足之处。一方面,因为并未理清现存在豫的所有会馆,诸如山西会馆与普通关帝庙的甄别、豫南地区会馆的深入搜寻等工作无法落实;另一方面,许多碑刻因掩埋在土石之中,难以显露碑文。所以,囿于有限的碑刻信息,本文的研究概述不能完全反映在豫会馆碑刻的全貌。不过,笔者仍涉足河南省14个地级市,近50个县、乡镇及农村。在考察过程中,真切感受到碑刻这类实物史料隐匿性高、分布广泛的特点与潜藏的史料价值,更认识到自然及人为因素双重破坏下其严峻的保护形势。总之,加强对会馆碑刻本身的分析与探讨,不

仅有利于推动会馆史研究的深入发展,也可促使会馆及碑刻得到应有的重视与维护。

[1]王兴亚.明清河南集市庙会会馆[M].郑州:中州古籍出版社,1998.

[2]李俊锋.清代河南境内会馆的发展演进[J].天中学刊,2013(4):114-117.

[3]郭光澍,李旭春.卢氏县志:卷2:地理·风俗[Z].台北:成文出版社有限公司,1976(光绪十八年刊本影印):164.

[4]黎德芬.夏邑县志:卷1:地理志·风土[Z].台北:成文出版社有限公司,1968:277.

[5]宋伦,李刚.明清山陕商人在河南的会馆建设及其市场化因素[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2009(5):34-40.

[6]王德瑛.舞阳县志:卷6:风土志·厚风俗告示附[Z].道光十五年刻本影印.

[7]杨永德.周口大观[M].郑州:中原农民出版社,1993:7.

[8]周武.论康乾盛世[J].社会科学,2001(10):71-75.

[9]吴慧.会馆、公所、行会:清代商人组织演变述要[J],中国经济史研究,1999(3):111-130.

[10]许檀.清代河南朱仙镇的商业——以山陕会馆碑刻资料为中心的考察[J].史学月刊,2005(6):93-100.

[11]许檀.商人会馆碑刻资料及其价值[J].天津师范大学学报(社会科学版),2013(3):15-19.

[12]彭南生.近代江南地区工商业会馆、公所碑刻述论[J].安徽史学,2005(3):40-46,128.

[13]李雪梅.工商行业规范与清代非正式法——以会馆碑刻为中心的考察[J].法律科学,2010(6):159-167.

[14]汪鹏.碑刻媒介的文化传播优势及其现代功能转型[J].现代传播,2014(2):155-156.

An Introduction of Extant Stone Tablets in the Guild Halls in Henan

LIN Jia-hao1, ZHAN Long2

(1.CollegeofHumanitiesandSocialSciences,EastChinaNormalUniversity,Shanghai200241,China; 2.CollegeofHistoryandCulture,HenanUniversity,Kaifeng475001,China)

Of the many existing researches of the guild halls in Henan, the value of inscriptions on stone tablets has been widely recognized, but so far there have been no articles on the inscriptions. By means of the results of field investigations and literature records, the paper shows the distribution of extant guild halls in Henan, makes a systematic review of the quantity, time and types of tablets in the guild halls, and analyzes the features from various aspects. A comprehensive collection and systematic classicification of these documentaries will help promote the further study of guild halls by means of the tablets.

Henan; guild halls; inscriptions; inscription culture

10.15926/j.cnki.hkdsk.2016.05.002

2016-01-09

河南大学创新创业训练计划优秀项目(13CB040)

林家豪(1992— ),男,上海人,硕士生;展龙(1976— ), 男,甘肃靖远人,副教授,博士生导师,主要从事元明社会文化史研究。

K249

A

1672-3910(2016)05-0008-10