清代送学礼刍议

毛晓阳

(闽江学院历史学系袁福建福州350121)

清代送学礼刍议

毛晓阳

(闽江学院历史学系袁福建福州350121)

送学礼是清代地方官率领岁科试录取的儒学文武新生到大成殿拜谒孔圣、在明伦堂拜见教官,随即完成登记注册的入学典礼。它既具有教育属性,更肩负赋予新生科举起点身份的政治属性。它存在一定的地区差异,但并未体现为省际差别。由于编纂者修志思想的差异,很多地方志并未刊载送学礼,这对考察送学礼的地域分布及实际举行情况造成了困难。

送学礼;教育属性;政治属性;地方志

入学是古今中外学校教育的基本程序。中国虽然自先秦以来便建立了各级各类学校,但各类典籍对于入学相关仪节的记载却付诸阙如。直到清代,才在地方志里发现了这种被称为“送学礼”的官办学校入学典礼。迄今为止,学界对此尚未发表相关专论。高明士《中国中古的教育与学礼》①高明士《中国中古的教育与学礼》,台湾大学出版中心2005年版。探讨了魏晋隋唐时期的学礼,但未言及送学礼。生云龙《中国古代书院学礼研究》②生云龙《中国古代书院学礼研究》,清华大学出版社2013年版。探讨了唐代以来书院学礼的类型与历史演进情形,但对送学礼则未加描述。霍红伟《清代地方官学与礼仪》③霍红伟《清代地方官学与礼仪》,《河北师范大学学报(教育科学版)》2009年第3期。讨论了清代地方官学的释奠礼、朔望释菜行香礼、乡饮酒礼和射礼,但也未论及送学礼。诚然,从中国礼学发展的角度来看,送学礼并不占据重要地位,但从地方社会史的角度来看,则颇值得关注。尤其是中国作为一个具有悠久教育传统的礼仪大国,对此问题研究的缺失未免不是一种遗憾。本文拟就清代官学送学礼进行初步的探讨,敬祈方家不吝赐教。

一、清代送学礼的通行仪节

何谓“送学礼”?据民国《(贵州)开阳县志稿》第三章《政治》第十六节《典礼》记载:“凡新进生员,发红案后,传集州署,簪花挂红,鼓乐导引,州官率领新生谒文庙行礼,诣明伦堂见学官,谓之送学礼。”[1]257光绪《(湖南)华容县志》卷七《礼仪志·公典》则云:“凡督学岁科取进文武新生,旧例,红案发到,府县官送学肄业,行送学礼。”[2]152从地方志的记载我们可以认为,所谓“送学礼”,是指清代地方官为岁科试考试中被学政录取的文武新生举行的一种入学典礼。送学礼在清代全国各地非常普遍,虽然各种地方志的记载详略各不相同,但基本仪节都大同小异。如据嘉庆《高邮州志》卷六《典礼志》记载了江苏高邮州的送学礼仪节:

送学仪注附:凡督学岁科取进文武新生,红案到州,行送学礼。先期择日传集新生。至日,知州诣城东文游台。诸生簪挂花红行庭参礼,知州拱立答揖。诸生饮三爵,鼓乐导出。知州帅领新生谒文庙,行三跪九叩首礼。毕,知州诣明伦堂,与学正、训导行礼。新生次见学正、训导,行师生礼。次日,诸生集明伦堂,儒学官令读钦定卧碑,填写籍贯。入学肄业自此始。[3]187-188

其中有关在明伦堂的相关典礼,地方志的记载便有所差异。如乾隆《(湖南)岳州府志》卷十七《仪礼》记载的是,如系府学则由“知府委员诣明伦堂与儒学官行礼”,如系县学则由县官自己率领学生到明伦堂与儒学官行礼[4]195。也有一些地方志的记载极为简略,如乾隆《(甘肃)静宁州志》和光绪《(山东)德平县志》两部方志,虽然所处地域一在甘肃,一在山东,所载送学礼的内容却都十分简略。前者卷三《典礼志》所记载的“新生入庠礼”只有“由州庭披红簪花,鼓乐导引先行出,知州亲送至学”[5]113短短20来字;后者卷四《典礼志》所记载的“送学仪节”也只有“知县备花红,率新生诣学宫行三跪九叩礼,随赴明伦堂,命诸生执弟子礼如制”[6]19530多字。

需要指出的是,清代各地地方志对送学礼的记载除了具体内容有所差异外,所载送学礼的名称也不太一致。如前引几种地方志便分别有“送学礼”“新生入庠礼”和“送学仪节”等几种称谓。其他如嘉庆《(广东)雷州府志》卷七《礼乐志》直接记载为“送学”[7]251,嘉庆《(河北)枣强县志》卷十一《典礼志》载为“起送新生”[8]140,乾隆《(云南)石屏州志》卷四《典礼志》载为“新生送学”[9]99。此外,在细目或正文中出现“入学”“新生入学”“送学仪”“入学仪”“入学仪节”“入泮”“文武入泮”的地方志也有不少,湖北部分地方志如乾隆《天门县志》、乾隆《钟祥县志》、光绪《京山县志》出现了“其新进生员上学……诸生谒师执弟子礼”的行文[10]427。个别地方志还有“迎学礼”(宣统《(四川)广安州新志》卷十九《礼典志》)、“送入学礼”(康熙《(广东)阳春县志》卷六《礼仪志》)的称谓。

从地方志的记载来看,清代送学礼最常见的参与者主要有3类人,一是地方官员,包括知府、知州或知县,均为设有地方官学的亲民官。二是儒学学官,包括府学教授、训导、州学学正、训导和县学教谕、训导。三是儒学新生。此外,有些地方志则还记载有新生父兄、儒学斋长、赞礼生以及重游泮水者。从典礼程序上来看,清代送学礼的通行仪节大致包括了以下3个阶段6个步骤的内容。

第一阶段:典礼准备阶段。在每次岁科试录取工作结束,学政录取本届儒学新生名单公布之后,由儒学所在地的知府、知州或知县等地方官预定举行送学礼的日期,并转由儒学通知全体新生。

第二阶段:典礼进行阶段。首先,典礼当日,新生齐集府州县衙门大堂,各自穿上“公服”,即“顶镂花银座,上衔银雀。袍以蓝袖为之,青绿带用银衔乌角圆板四片”[11]370,并簪挂花红,集体拜见地方官。其次,府州县地方官率领新生从衙门大堂出发,到府州县官学至圣先师殿拜谒孔子,行三跪九叩首礼。再次,府州县地方官率领新生拜见儒学教授、学正、教谕、训导等学官。地方官先与学官行相见礼,新生再与学官行四拜礼。最后,举行送学宴会。

第三阶段:典礼后续阶段。典礼次日,儒学教官在明伦堂召集新生,分别填写姓名、三代、籍贯,完成注册入学。

二、清代送学礼的地域差异

清代各地地方志对送学礼的记载大多数情况下表现出惊人的相似,尽管也存在一些差别,但却并未形成较为明显的省际差异。如在湖南省地方志中所查到的16个府州县的送学礼,仅同治《浏阳县志》、同治《清泉县志》、光绪《零陵县志》的记载较为简略①如(清)王开运、张修府的《同治清泉县志》将送学礼归类到卷五《学校志》中,其内容为“取进文武童,有送学例。红案到日,知县于大堂簪挂花红,送诣学宫,谒至圣先师,并与学师行师生礼”。见《同治清泉县志》,成文出版社1975年版,第110页。,它们都将送学礼归类到《学校志》中,其余13种地方志则均将送学礼归类到典礼志或礼仪志中,且所刊载的内容基本上都完全相同,只有同治《绥宁县志》卷十五《典礼志》多记载了“县官捐输花红”和“县官与学师酬谢而还”的环节[12]384。总括而言,除了以上各地基本相同的6个步骤,各地地方志还记载了一些细微的差别。

(一)关于典礼的具体操办者

绝大部分地方志都记载由地方官主持召开送学礼,但浙江严州府建德县、安徽广德直隶州则记载系由新生父兄具体操办送学礼。如据道光《建德县志》卷七《学校志》记载,在岁科试结束后大约一个多月,由“学中议举新生之父兄择其齿爵俱尊者,前期择日具名,启请县官送学”。典礼当日,新生父兄要在明伦堂设宴,新生各簪挂花红,等知县出堂之后,才酌酒三巡,行庭参礼。在儒学明伦堂,新生父兄同样需要摆设酒宴,等新生拜见完学官后,再次酌酒三巡,并安排“梨园搬演《加官》《魁星》”。县官、学官离场时,新生父兄均需恭送。典礼结束后,学官还需带领新生“参谒府县各衙门”,新生父兄亦需“至县禀谢”[13]537-538。光绪《广德州志》卷二十四《典礼志》也记载是由“诸生之父兄具书启请于知州”[14]351,请其主持举行送学礼。知州率领新生在儒学明伦堂拜见完学官之后,新生父兄还要再向学官、知州分别行拜谢礼。随后在大成殿前空地上摆设酒馔,席间并安排“优人奏曲”,以助雅兴。宴会结束后,新生及其家属与学官先送知州离开,再送学官回家,然后才各自回家。州志并记载广德直隶州所辖建平县的送学礼与之相同。从各种地方志的《赋役志》内容来看,虽然有部分地方志记载地方政府的经费预算中有迎送新进生员的经费,但其数额极少,因而举行送学礼的相关开支如花红、酒席等费用便需由地方官或乡绅捐资解决,新生父兄自然是负担送学礼经费的不二人选。

(二)关于送学礼的典礼对象

各省地方志多载明送学礼是同时为新生举行的典礼,既包括文科新生,也包括武科新生,但也有例外。如嘉庆《(浙江)余杭县志》卷五《学校志》记载,当地送学礼最早仅应用于文科新生,后来才普及到武科新生:“儒童入泮,知州择日,亦辟门鼓乐簪花,送至文庙谒圣,随至明伦堂贽见师长,行弟子礼。前此止以隆文也,近奉文武并用之。科诗书干羽,皆济济充庭”[15]67。奇怪的是,在浙江临近省份安徽泗州,晚嘉庆《余杭县志》80年编纂成书的光绪《泗虹合志》卷六《学校志》和光绪《五河县志》卷五《建置志》也有完全相同的叙述[16]472,[17]399。五河县是泗州直隶州的属县。查乾隆版《泗州志》相关卷目没有记载送学礼,说明光绪志很可能是参考了外省旧版地方志,但两地应该都先后在嘉庆、光绪年间才结束了只为文科新生举行送学礼的状况。

此外,60年前入学的老者则可再次应邀出席送学礼,称为“重游泮水”或“重游泮宫”。据光绪《(江苏)泰兴县志》卷十三《学校志》记载,每年举行送学礼时,“其有入学年周一甲子者,学官礼请诣学,与新进诸生序礼”[18]111。该县从乾隆到光绪年间共有叶如陵等10人重游泮水,其中光绪年间共有6位。又如据光绪《(上海)宝山县志》卷五《学校志》记载,宝山县从康熙己未沈斗元(乾隆己未重游)开始至嘉庆庚辰王棻(光绪庚辰重游)为止,共有16人曾经重游泮宫,乾隆庚戌年(1790年)入学的增广生金元赓、附生胡有基、武生张耀宗,都在道光庚戌年(1850年)重游泮宫,其中胡有基还考中嘉庆戊午(1798年)科举人[19]516,说明不仅文生可以重游泮水,武生同样可以享此殊荣。另据光绪《(上海)青浦县志》卷九《学校志》和民国《青浦县续志》卷八《学校志》,青浦县从乾隆年间以来共有24人重游泮水,其中便包括号为“吴中七子”之一的乾隆十九年进士、刑部侍郎王昶[20]691。甲子重周而有“重游泮水”,当是仿照科举典礼中的“重宴鹿鸣”和“重宴恩荣”而设。

(三)关于典礼过程中的戏剧或奏乐表演

与前引浙江建德县、安徽广德州一样,山西潞安府长子县、代州直隶州及其所辖繁峙县的送学礼也有演剧的环节。如代州送学礼就有两次“演乐”,一次是在州衙大堂新生向知州行庭参礼后,“依次列坐,饮酒演乐”,一次是在儒学明伦堂新生向学官行四拜礼之后,“分坐演乐”[21]356。不过,大部分地方志所载送学礼都没有戏剧或演乐的环节。

(四)关于新生是否参加宴会

从地方志的记载来看,送学礼是否举行宴会大致分为三种类型:不举行宴会,如江苏如皋、泰兴、东台县和高邮州;举行地方官、学官和全体新生都参加的宴会,如浙江建德县、安徽广德州、山西长子县等;举行只有地方官和儒学学师参加的宴会,如甘肃巩昌府洮州厅新生在明伦堂向学官行四拜礼后,即“各备鼓乐旗彩迎归”,接下来则是“教官就明伦堂设宴。宴毕,长官回署”[22]328-329。直隶顺天府东安县、永清县举行送学礼时与之相同。两地送学礼在县衙拜见知县时,“有酒、有旗、有红、有花、有马、有鼓吹,诸生齐集县堂,着衣顶,簪花披红,毕,至二门外上马,旗鼓前导”[23]54-55,但在儒学明伦堂率领新生拜谒儒学学官后,参加宴会的只有知县和学官,“诸生退,儒学延印官宴明伦堂”[24]257。而永清县送学礼则在清代前期长时间内不够严肃,“故事相沿,日昃始得行礼”,也就是到了黄昏新生才得以拜谒学官,行礼之后新生被打发回家,知县则留在儒学和学官欢谈宴饮。直到乾隆四十二年(1777年)浙江嘉善举人周震荣莅任之后,才“始严夙戒事”,不再为了照顾知县和学官的晚餐而拖延时间。

(五)关于送学礼的后续典礼

前引嘉庆《高邮州志》载高邮州在举行送学礼的第二天,新生要再次到明伦堂集中,儒学官让带领他们朗读《钦定卧碑文》后,依次填写籍贯、亲供,并强调从此才算是真正入学开始肄业了。江西九江府彭泽县、安徽池州府东流县在举行送学礼后,新、老生员均需在明伦堂集中,“讲书三日”[25]86,[26]127。安徽池州府建德县则还有“学官课新生一次”[27]317的环节,用今天的话来说就是入学摸底考试。

总之,清代送学礼尽管在地方志的记载中基本相同,但也并非完全一致,地区差异颇值得关注。不过,仅从目前掌握的资料来看,这种差异并未体现出省域之间的显著差别。

三、清代送学礼的典礼属性

表面看来,清代送学礼是一种新生拜谒孔庙、拜见学师的入学典礼,因而显然具有教育属性。但是,教育属性并不是其唯一属性,甚至不是其主要属性。我们发现,参加送学礼的重要主角之一是知府、知州、知县等地方行政长官。举行送学礼是清代地方官必须执行的一种行政事务,因而它更具有政治属性。

(一)教育属性

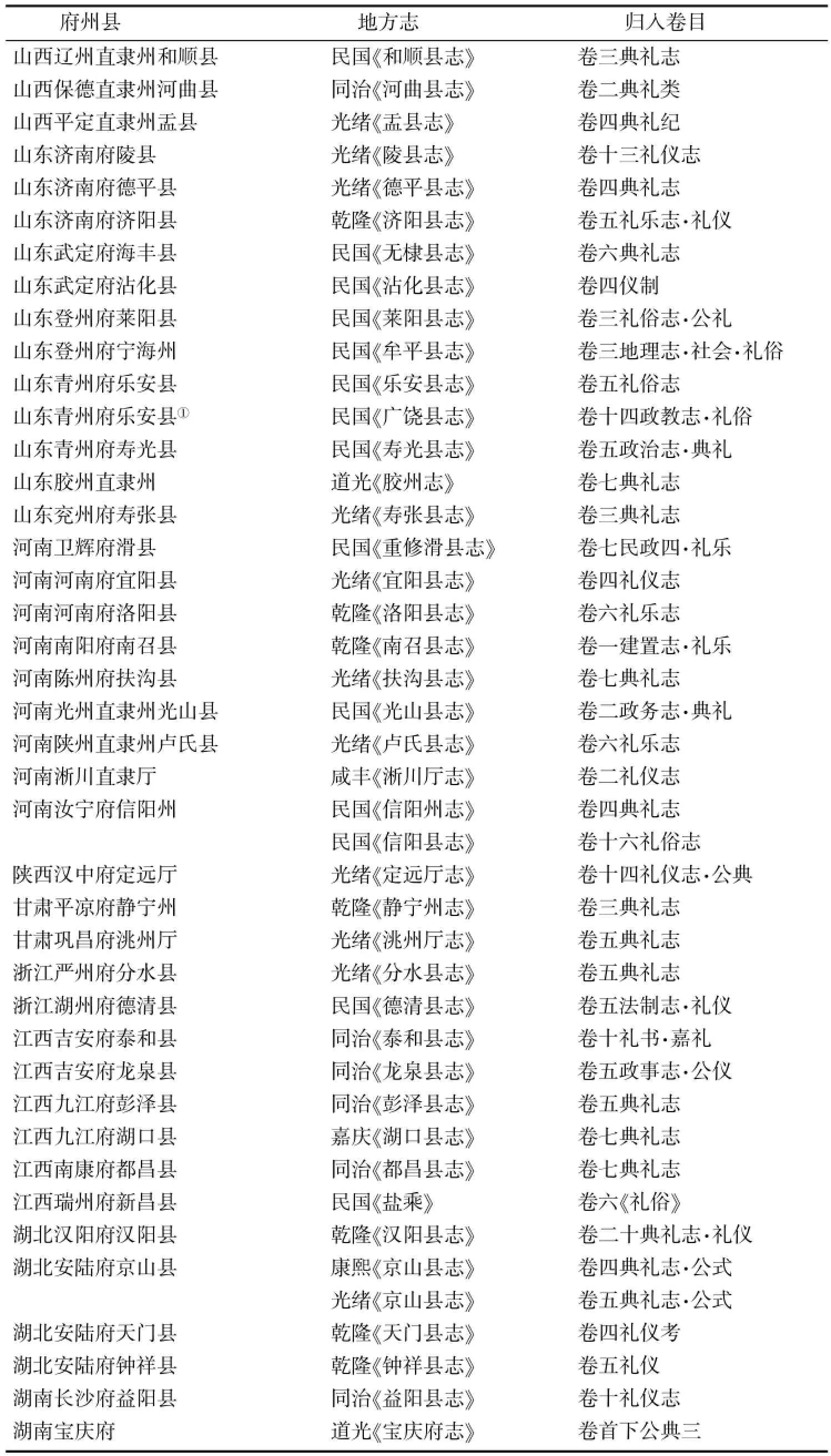

通过查阅《中国方志丛书》和《中国地方志集成》,在125种地方志中都发现了送学礼(其间或有遗漏,实际当不止此数),其中有32种是将其记载于学校志或教育志中,这32种地方志涵盖了今河北、江苏、安徽、山西、山东、河南、浙江、江西、湖南、云南、贵州等11个省份,其版本年代既有清代嘉庆(2种)、道光(5种)、同治(5种)、光绪(12种)时期刊行的,也有民国(8种)年间排印或铅字印刷的,说明将送学礼归为教育类典礼的观点在清代和民国时期并非某一地一人而已,而是较具一定的普遍性。详情见表1。

表1 地方志记载送学礼归类于学校志等例表

以上32种地方志中,有4种地方志的记载颇值得关注,即光绪《通州直隶州志》、民国《商河县志》、民国《正阳县志》和光绪《荔波县志》。尽管它们都将送学礼归类于学校志或教育志,但却在该志中专设礼仪、礼乐、乡仪或典礼一门,将送学礼及其他相关典礼归并其中进行记载,说明这些地方志的编纂者既认同于送学礼的教育属性,同时又认为它具有与其他的教育事务所不同的特殊性。

作为一种教育典礼,清代各地儒学新生送学礼的仪节设定当是借鉴了京师国子监的相关典礼。如据光绪《霍山县志》卷五《学校志》记载,霍山县的“新生入学仪”中的谒庙礼与“朔日释菜仪”相仿,而拜见学师,则“视国学师弟子相见仪”,也就是“初见,具名柬,自东阶升堂,北面三揖。师立受。侍立于左,西门。受教毕,三揖退”[28]385。该志还指出,本县送学礼内容系“据《繁峙县志》新辑”。按繁峙县为山西省代州直隶州属县,该县光绪版县志所载送学礼的行文与《霍山县志》完全相同,该县道光十六年吴其均版县志所载送学礼的仪节则与光绪版不同,和其他大多数地方志一样,它也只大致描述了送学礼的基本仪节[29]78。值得指出的是,民国重刊本《天镇县志》卷三《学校志》所载送学礼的内容与山西繁峙县和安徽霍山县完全相同[30]362,该志的作者和光绪《繁峙县志》一样都是清末修志名家杨笃,他是我国地方志编纂史上主持修志最多的人,曾主撰《山西通志》《蔚州志》《代州志》《西宁新志》《繁峙县志》《壶关县续志》《长子县志》《潞城县志》《黎城县志》《屯留县志》《天镇县志》《长治县志》等13部地方志。不过,同是杨笃所修各地方志记载送学礼的情况却并非完全相同,有些字句略有区别,有些则缺略未载,如光绪《长治县志》中便未载送学礼。

表2 地方志记载送学礼归类于典礼志等例表

(二)政治属性

将送学礼归类于“典礼志”“礼仪志”或“礼乐志”的案例显然更多,共有93种。从表2“地方志记载送学礼归类于典礼志等例表”可以看出,这93种地方志的地域范围包括了表1所涉及的11个省份,另外还涉及陕西、甘肃、湖北、广东4个省份,共计15个省份。其版本年代则包括康熙(2种)、雍正(1种)、乾隆(18种)、嘉庆(8种)、道光(5种)、咸丰(2种)、同治(11种)、光绪(25种)、宣统(2种)以及民国(19种)时期,不管是地域分布还是刊行时间,都远较归类送学礼于学校志或教育志的地方志更为广泛或普遍。

续表2地方志记载送学礼归类于典礼志等例表

续表2地方志记载送学礼归类于典礼志等例表

以上93种地方志中,道光《繁峙县志》、光绪《黎平府志》等8种清代方志和民国《南皮县志》、民国《光山县志》等8种民国方志颇值得关注。前者在将送学礼归类于礼仪志、典礼志或政事志的基础上,更进一步分出细目,将其归类为“公式”“公仪”“公典”“公礼”或“通礼”门,表明在这些地方志的编纂者看来,送学礼不仅是本地地方官的一种职责,更是各地地方官的通行职责。后者则在将送学礼归类于“公礼”“典礼”“礼仪”“礼乐”等细目的基础上,总设“政教志”“政务志”“政治志”“民政”等专卷或“政治”等专章以统之,说明编纂者认为送学礼本质上是一种由地方官负责主持的具有政治意义的教育事务。

值得指出的是,虽然都是属于地方官职责范围内的事务,但各种地方志刊载的“公式”或“公典”的内容并不完全相同。如据光绪《(湖北)京山县志》在其目录中将卷五《典礼志》再细分为朝贺、祭祀和公式3门,卷五的正文部分虽并未进行明确分类,但其中刊载的庆贺之仪、接诏之仪、上任之仪、迎春之仪、讲约之仪、耕藉之仪、文庙丁祭之仪、祭武庙之仪、祭社稷坛之仪、祭风云雷雨山川坛之仪、祭厉坛之仪、雩祭之仪、祭文昌帝君之仪、乡饮酒之仪、宾兴之仪(送学礼内容附载于其中)、祈祷之仪、救护之仪等17种典礼[31]1-32,前6种当属“朝贺”类典礼、中间7种当属“祭祀”类典礼,最后4种当属“公式”类典礼。又如据光绪《(湖南)华容县志》卷七《礼仪志》“公典”门记载有庆贺、开读、上任、行香、讲书、开印、封印、迎春、宣讲、乡饮、乡射、宾兴、送学、相见、民礼、救护、祈祷等典礼[2]149-153(其中民礼详载“风俗”门),而光绪《(贵州)平越直隶州志》卷十六《典礼三》“公礼”门则记载了颁诏礼、授时礼、庆贺礼、迎春礼、行香礼、救护礼、祈祷礼、上任礼、行香讲书礼、开封印信礼、讲约礼、乡饮酒礼、乡射礼、送学礼、乡举礼以及旌表节孝礼、旌表义行礼、优老礼、慈幼礼、掩骼埋胔礼、相见礼、冠服礼、封赠礼、第宅礼、方伎礼等典礼[32]234-249,说明这些地方志的作者都将送学礼的性质与意义等而同之于庆贺、上任、文武庙祭祀、耕藉、乡饮酒、宾兴等典礼。

一种新生入学典礼为何能超越其教育属性而更多地被赋予政治属性?这和清代科举的制度设定有莫大的关联。我们知道,明清时期的科举制度既是朝廷设定的“抡才大典”,更是士民服膺的读书应举公平之途。朝廷非科举不得以拔真才,士民无科举不得以跻显仕。而清承明制,科举必由学校。明代尚有由儒籍赴考一途,清代则舍学校无由与考。正因为如此,在岁科试中被学政录取为地方府州县官学的生员,是士人科举之途的最基础阶段,也是其必须经历的阶段。也因为如此,清代举行送学礼的目的,便不仅是新生入学接受官学教育的一种仪式,而更加是通过地方官的参与,赋予新生们一种身份认同:通过参加送学礼,前一日还是童生、白身的读书人,此时变成了具有一定特权的社会人群,在经济上可以免除徭役,并从此正式列入科举功名的范畴,取得了由此参加科举考试争取为官入仕的初始资格。这种经济和政治特权,不是地方儒学能够赋予的,而必须依靠地方官府的参与才能实现。同时,清代国家希望通过让地方官参与这一典礼,充分发挥地方儒学的政治教化功能,向百姓宣扬国家重视人才培养的理念,从而鼓励知识分子藉由科举之路进入仕途,为君王尽忠,为国家效力。

四、大多数地方志未载送学礼的原因

本文所从查阅送学礼资料的地方志主要来自《中国方志丛书》和《中国地方志集成》两套地方志丛书,间或查阅中国国家图书馆所收藏的电子版地方志加以补充。本文查到的记载了送学礼的地方志共有125种,虽然可能会偶有遗漏而不止此数,但相信数字相差应该不大,不管是相比于这两套丛书所收地方志的总数还是相比于清代全国所设府州县的总数①《中国方志丛书》合计影印出版了5 359册,其中篇幅较小的地方志影印为一册,篇幅较大的影印为数册乃至十数册,有些州县影印了不同版本;《中国地方志集成》仅前25辑便影印出版了1 054册合计2 251种方志,其中篇幅较大的影印为数册,篇幅较小的数种影印为一册,两种地方志丛书所收方志版本有的会有重合。另据《清史稿·地理志》记载,清代全国的府、州、县等行政区划的总数为“凡府、厅、州、县一千七百有奇”。,这一数字都只能是全部方志中的极小部分。这也就意味着有大量的地方志并未记载送学礼。前文已经论及,送学礼是清代地方官都会举行的一种通行典礼,那么为什么只有一小部分地方志有所记载?

事实上,各类地方志对送学礼的记载,总体可分为三种类型。第一种类型就是前文两个表格所列的125种地方志,它们都明确将送学礼归类于某卷或某章之中。

第二种类型是并不明确将送学礼归类于某卷或某章,但通过书中其他卷次的相关行文我们可以推知该地亦存在送学礼。如江苏华亭县,据光绪《重修华亭县志》卷五《学校志》记载该县儒学明伦堂的功能:“诸生听讲月课及岁科试送新生入学、肄业舍菜毕拜见学师,又岁以正月望日、十月朔日举乡饮酒礼,皆于此”[33]366,文中的岁科试送新生入学在明伦堂拜见学师,即是送学礼的主要步骤之一。又如陕西洛川县,据民国《洛川县志》卷十九《教育志》在叙述清代学制时,谈到儒学廪、增、附生“皆不在学肄业,初入学者但一‘谒圣'与‘拜学老师'而已”[34]363,也就是送学礼是该县生员与学校“亲密接触”的唯一机会。又如江苏松江府的上海县、青浦县和太仓直隶州的宝山县,据民国《上海县续志》、光绪《青浦县志》和光绪《宝山县志》等都在各自的《学校志》中记载了历代重游泮水或重游泮宫的人物,说明这些州县也都存在送学礼。再如安徽芜湖县,据民国《芜湖县志》卷二十三《赋税志》载有:“学道岁考科举县学生员并遗才及送新进生员花红等银二十一两五钱。裁”[35]314,说明该县曾列有送学经费预算,只是后来被裁减了。河南登封县,据乾隆《登封县志》卷十六《会计簿》“宾兴”门中列有“迎送新进生员实征银四钱九分八厘八毫”[36]494一条,说明该县在每年的科举经费中预算了送学礼经费。值得指出的是,乾隆《登封县志》的作者是清代著名经学家洪亮吉,他是乾隆二十五年庚辰科状元时任湖广总督毕沅的及门弟子,纂修《登封县志》正是出于毕沅的推荐,而修成该志后三年即乾隆五十五年庚戌科洪亮吉亦高中榜眼。《登封县志》里关于送学礼经费的记载,应当是相当可靠的。

第三种类型是全本地方志中全然找不到送学礼的信息。如前所述,在第一种类型的地方志中,送学礼往往被与朝贺、迎春等地方官例行典礼记载在学校志或典礼志中。但在第三种类型的地方志中,虽然也记载了其他典礼,但唯独没有记载送学礼。如光绪《宁津县志》卷五《经政志·礼仪》记载直隶宁津县(今属山东德州市)共有读法、朝贺、乡饮酒礼、迎春、祈雨、救护、宾兴等7种官方典礼,以及千叟宴、重赴鹿鸣、五世同堂、一产三男和寿民等5种民间庆典,但未载送学礼[37]433。道光《(河北)武强县新志》卷四《典礼志》中共开列了朝贺、迎诏、读法、迎春、薄蚀、祭祀、乡饮、宾兴、校阅等7种典礼,但同样没有记载送学礼[38]68。道光《(山东)冠县县志》卷五《典礼志》中记载了11种清代地方典礼,分别为庆贺礼、开读礼、救护日月礼、迎春礼、祈祷礼、行香礼、上任礼、乡饮酒礼、讲读礼、宾兴礼和报捷礼,以及民国时期典礼“总理纪念周”,但未载送学礼[39]601-610。冠县的这些典礼也是被归类于《典礼志》的“公式”门中。

有关清代地方志不载送学礼的原因,清末桐城派学者方宗诚曾经论及。在修纂《枣强县志补正》的《典礼志》时,他撰有一则《记典礼志后》,其中有两条双行小字排印的按语。第一条为:“明马文炜《安邱县志》,《钦定四库全书总目》讥之,以为‘典礼雅乐,国家通制,非安邱所独有,而各为一考,此刘知几所论《天文》诸志误学《史记》者也'。”第二条为:“《钦定四库全书总目》论万历《湖广总志》云:‘通行之典制,本不专系于一地,阙之可也。'宗诚按,典礼虽非专为一地,而不载之则无所遵循,亦不得省编辑之力。”[40]96-97①据检《钦定四库全书》所载评论《安邱县志》《湖广总志》的内容与方宗诚转引内容完全一致。方宗诚的这篇《记典礼志后》,本意是想说地方志在修纂典礼志时,不应该像《武功县志》《灵寿县志》一样,因为各种典礼的礼仪内容都在《通礼》《会典》中有所记载便任其简略,而应该像嘉庆年间枣强知县任衔蕙一样不仅专列《典礼志》一卷,而且对其内容详加考订。而通过这两条按语,方宗诚进一步指出,乾隆时期纪昀编纂的《钦定四库全书总目》曾对明代马文炜《安邱县志》详载各种典礼的体例加以嘲讽,理由是“典礼雅乐,国家通制,非安邱所独有”,而对明万历间徐学谟编纂《湖广总志》时所执行的“通行之典制,本不专系于一地,阙之可也”的体例则加以肯定。对此,方宗诚明确予以反驳,他认为“典礼虽非为一地,而不载之则无所遵循”,所以不仅要明确刊载,而且要详加考订典籍,结合现实情况,详细刊载。在担任枣强县知县的十多年间,方宗诚便身体力行,用实际行动举行各种典礼,其中便包括送学礼:“起送新生,故事,知县用名帖敦请。宗诚以谓为民父母,送弟子入学,岂有具名帖敦请之礼?是长其骄慢也,但择日传谕,届期亦与学师坐明伦堂,为之宣讲,送以书籍,取礼意而实心行之,不尽循其故迹,成为虚文。”[40]99-100

显然,从我们查阅地方志记载送学礼的总体情况来看,《钦定四库全书总目》认为地方志不需要详细刊载国家通行典礼的观点还是极为普遍的。不过,方宗诚对《总目》的批判也并非只是他的一家之言,100多种地方志均刊载了送学礼的事实说明有很多地方志编纂者持有与方宗诚一致的观点,这其中便包括乾嘉时期的史学理论家章学诚和同光年间的方志名家杨笃。章学诚便在其主持修纂的乾隆《(湖北)天门县志》卷四《礼仪考》和乾隆《(直隶)永清县志》卷十一《礼书》里都记载了送学礼,不过《天门县志》的内容较《永清县志》更为详细,不仅明确记载了“送学仪注”,还对永清县送学礼的古今对比情况进行了说明。章学诚还撰有一篇《永清县志六书例议》,就地方志该如何记载州县职官掌故的问题进行了说明。他指出,尽管“府吏之属,《周官》具书其数,《会典》亦存其制,而所职一县之典章,实兼该而可以为纲领”,但是由于他们大多地位卑微,因而其职掌往往“缙绅所不道”“志家不以取裁”;也有一些地方志的修纂者认为相关内容太过琐细,“志书之体所不能该”,不适合载入方志,最好的办法是“存之会典会要,而史志别具心裁”。章学诚指出,地方志“就一县而志其事,即以一县之制定其书”,通过“挈其纲领,修明其书”,可以使地方官吏“因书而守其法度,因法而明其职掌”[41]747,从而有利于完善地方政府职能。这篇文章虽然没有直接讨论送学礼的记载问题,但它显然也是“志家不以取裁”的方志内容之一,章学诚在两种方志中都进行了介绍。

正因为对是否刊载送学礼存在争议,因而有些州县的地方志往往出现前后版本相关内容不相一致的情况。如山东济南府济阳县目前存世的3种地方志中,清顺治六年(1649年)侯加乘编纂的《济阳县志》卷五《礼乐志·公仪》未载宾兴、送学等礼,但在乾隆三十年(1765年)何明礼编纂的《济阳县志》卷五《礼乐志·礼仪》中则详细刊载了送学礼,其内容也被民国二十三年(1934年)刘璟编纂的铅印本《济阳县志》卷七《典礼志·礼仪》全盘照录。又如山东青州府乐安县,雍正十一年(1733年)李方膺纂修的《乐安县志》未载送学礼,而民国七年(1918年)李传煦等编纂的《乐安县志》卷五《礼俗志》则记载甚详。再如湖北安陆府京山县目前存世的两部清代方志中,康熙十二年(1673年)版吴游龙纂修的《京山县志》卷四《典礼志·公式》中未载送学礼,而光绪八年版沈星标纂修《京山县志》卷五《典礼志·公式》中则有简略记载[31]300。

另外,需要补充的一点是,尽管不少地方志表示各种典礼在《通礼》《会典》各书中均有记载,但据笔者查阅乾隆二十一年(1756年)来保《钦定大清通礼》、嘉庆二十五年(1820年)萨迎阿《钦定礼部则例》和光绪二十五年(1899年)昆冈《大清会典》诸书,则均未发现送学礼的专目或专条。如在《钦定大清通礼》中,仅在卷四十四《宾礼》的“直省学校师弟子相见”部分,在记载完学政按临接见儒学生员的礼仪后,附带说明了一句“入泮谒见礼亦如之”①见(清)来保的《大清通礼》卷四十四《宾礼》,清乾隆二十五年刊本,第11页。按书中所载学政按临接见生员的仪节为:“学政莅任后,释奠学宫,讲学于彝伦堂。敎职引学弟子员谒见,均公服,北面再拜,学政立受。岁科试毕,学弟子员列一二等者均公服,祗竢于学政堂下。学政升堂。北面三揖,学政立受。阅卷毕退,三揖出。”内容与地方志所载送学礼有较大差异。。这可能就是为什么有些地方志在编纂庆贺、迎春、祀孔等典礼内容时可以直接抄录《通礼》《会典》或《礼部则例》,但对于送学礼则无法统一处理的原因所在。如同治《(河北)武邑县志》卷五《典礼志》和光绪《(河北)吴桥县志》卷六《官政志》在刊载社稷坛、先农坛、神祗坛、先师、关帝、城隍等祭祀典礼时,分别考订、征引了《会典》和《礼部则例》,在记载迎春、日月食救护、乡饮酒礼、乡约(吴桥志载为“读法”)、宾兴、起送新生(即送学礼)、上任、开印、行香等9种典礼时,在前4种典礼条目下都转引了《礼部则例》,而后5种典礼则未作转引[42]214-224,[43]674-689。这说明宾兴、送学等礼尽管在地方志中记载较为普遍,但在《会典》《通礼》和《礼部则例》等国家级典籍中则并未列出专条加以详细规定②(清)来保《钦定大清通礼》卷十一中载有“宾兴释菜仪”,但其内容则是进士殿试传胪后到国子监释褐谒孔,并非地方官赆送乡试生监所行送别礼。(清乾隆二十一年刊本,卷十一第25-26页。)。从部分地方志的记载分析,清代各地举行送学礼的具体仪节似并非由朝廷统一规定,而更像是各地自身的灵活设定。如据光绪《长子县志》卷六《学校志》指出,“凡岁科试新生入学,行谒庙礼视朔日释菜仪,见学师视国学师弟子相见仪。其余仪节,各从其俗”[44]441。光绪《代州志》卷五《学校志》也有相类似的说明,“科岁试文武新生谒庙视朔望行香礼,见学师视国子监见师礼。其余仪节州县不同,各从其俗”[21]356。从中似可认为,清代国家可能只是原则上规定了送学礼的大致程序,即参照国子监相关典礼而行,但具体如何实行则由各地自行掌握。

五、结语

由于普遍存在的对送学礼是否应该载入地方志的疑虑,大多数地方志因而都选择不予记载或简略记载,以及《大清通礼》《会典》等国家政书对送学礼记载极为简略甚至语焉不详,使得今人在考察清代送学礼这一再普通不过的地方官学入学典礼时,竟然面临资料相对不足的困境。尤其是在考察清代送学礼的历史(源和实际举行情况时,更是缺乏时人留在文集、笔记之中的详尽描述。清代科举制度沿自明代,清代送学礼也很可能是继承了明代制度。如据明海瑞《备忘集》卷五所载《续行条约册式》第二条有:“各州县均徭册中,一应迎春、迎举人、进士、送学、各官新任、朝贺、考满等项,系是公事,皆有酒席额办银数”[45]815。这是海瑞在被派任应天巡抚期间查核完应天、苏州、松江等十府州县的均徭册后所作的总结,反映了在明代推行一条鞭法之后,这些府州县在其年初预算的各项经费中包含了送学礼经费一项。不过,如同很多清代地方志对送学礼不予刊载一样,迄今为止笔者尚未在明代地方志中发现送学礼的踪影。如据万历三十四年版《(浙江)兰溪县志》卷三《官政类下·礼仪》中记载了开读、鞭春、乡饮酒等各种清代地方志中常见的典礼,但却没有记载宾兴礼和送学礼[46]230-235。清代地方社会在为本地考生捐设宾兴公益基金时,曾经也为参加童试的考生提供过专门的助考经费,其中既包括考试进行阶段的试卷费,也包括考试录取阶段的学官束脩费等③参见毛晓阳《清代宾兴公益基金组织管理制度研究》,人民出版社2014年版,第250-297页。书中没有论及送学礼与童试宾兴的相互关系。。这些宾兴公益基金和清代送学礼是否存在相关联系?透过清代送学礼这一官办学校入学阶段的教育典礼,新生家庭与官府和官学之间存在何种的互动关系?这些都是今后的清代送学礼研究需要解答的问题。

[1]解幼莹,钟景贤.民国开阳县志稿[M].台北:成文出版社,1968.

[2]孙炳煜,张钊.光绪华容县志[M].台北:成文出版社,1975.

[3]杨宜伦.嘉庆高邮州志[M].南京:江苏古籍出版社,1991.

[4]黄道凝,谢仲坃.乾隆岳州府志[M].南京:江苏古籍出版社,2002.

[5]王烜.乾隆静宁州志[M].台北:成文出版社,1970.

[6]凌锡祺,李敬熙.光绪德平县志[M].台北:成文出版社,1976.

[7]雷学海,陈昌齐.嘉庆雷州府志[M].南京:江苏古籍出版社,2003.

[8]任衔蕙,杨元锡.嘉庆枣强县志[M].上海:上海书店出版社,2006.

[9]管学宣.乾隆石屏州志[M].台北:成文出版社,1967.

[10]章学诚.乾隆天门县志[M].南京:江苏古籍出版社,2001.

[11]余泽春,余嵩庆.光绪古州厅志[M].成都:巴蜀书社出版社,2006.

[12]方传质,龙凤翥.同治绥宁县志[M].南京:江苏古籍出版社,2002.

[13]周兴峄,严可均.道光建德县志[M].台北:成文出版社,1983.

[14]胡有诚.光绪广德州志[M].南京:江苏古籍出版社,1991.

[15]张吉安,朱文藻.嘉庆余杭县志[M].台北:成文出版社,1970.

[16]方瑞兰,江殿飏,许湘甲.光绪泗虹合志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[17]余宗诚.光绪五河县志[M].台北:成文出版社,1974.

[18]杨激云,顾曾烜.光绪泰兴县志[M].南京:江苏古籍出版社,1991.

[19]朱延射.光绪宝山县志[M].台北:成文出版社,1983.

[20]陈其元.光绪青浦县志[M].台北:成文出版社,1970.

[21]俞廉三,杨笃.光绪代州志[M].南京:凤凰出版社,2005.

[22]张彦笃,包永昌.光绪洮州厅志[M].台北:成文出版社,1970.

[23]刘钟英,马钟琇.民国安次县志[M].台北:成文出版社,1968.

[24]周震荣,章学诚.乾隆永清县志[M].上海:上海书店出版社,2006.

[25]赵宗耀,陈文庆,欧阳寿.同治彭泽县志[M].南京:江苏古籍出版社,1996.

[26]吴篪,李兆洛.嘉庆东流县志[M]//续修四库全书:第712册.上海:上海古籍出版社,2002.

[27]张赞巽,张翊六,周学铭.宣统建德县志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[28]何国佑.光绪霍山县志[M].台北:成文出版社,1974.

[29]吴其均.道光繁峙县志[M].南京:凤凰出版社,2005.

[30]杨笃.天镇县志[M].台北:成文出版社,1968.

[31]沈星标,曾宪德,秦有鍠.光绪京山县志[O].清光绪八年刻本.

[32]瞿鸿锡,贺绪蕃.光绪平越州志[M].成都:巴蜀书社出版社,2006.

[33]杨开第.光绪重修华亭县志[M].台北:成文出版社,1970.

[34]余正东.民国洛川县志[M].台北:成文出版社,1976.

[35]余谊密.民国芜湖县志[M].台北:成文出版社,1970.

[36]洪亮吉.乾隆登封县志[M].台北:成文出版社,1976.

[37]祝嘉庸.光绪宁津县志[M].台北:成文出版社,1976.

[38]翟慎行.道光武强县新志[M].台北:成文出版社,1969.

[39]赵锡书.道光冠县县志[M].台北:成文出版社,1968.

[40]方宗诚.光绪枣强县志补正[M].台北:成文出版社,1969.

[41]章学诚.文史通义[M].北京:中华书局,1983.

[42]彭美,龙文彬.同治武邑县志[M].台北:成文出版社,1969.

[43]施崇礼.光绪吴桥县志[M].台北:成文出版社,1969.

[44]豫谦,杨笃.光绪长子县志[M].台北:成文出版社,1976.

[45]海瑞.备忘集[M].台北:学海出版社,1970.

[46]徐用.万历兰溪县志[M].台北:成文出版社,1983.

(责任编辑苏肖)

On the“Song Xue”Ceremony in Qing Dynasty

MAO Xiao-yang

(Department of History,Minjiang University,Fuzhou,Fujian 350121,China)

The“song xue”ceremony was a kind of opening ceremony in the Qing Dynasty,during which the newly-enrolled Confucian students after“xiu cai”examination were led by local officials to worship Confucius in the Dacheng Hall and to pay a formal visit to the teachers in the Minglun Hall,then they would finish school registration.This ceremony had the attribute of both education and politics,which endowed the students with the fundamental qualification to the imperial examination.It differed in regions,but not in provinces.Because of multiplex compiling ideas of compilers,only few local chronicles had an account of the“song xue”ceremony.So,it is difficult for us to find out its spatial distributions and actual situation.

“song xue”ceremony;educational attribute;political attribute;local chronicle

G529

A

1673-1972(2016)02-0066-11

院2015-12-10

国家社科基金项目“以公益求公平:清代科举考场研究”(15BZS023)

院毛晓阳(1974-),男,江西新余人,教授,博士后,主要从事中国教育公益史研究。