重庆市饮用水源地生态清洁型小流域构建原理及技术体系

何文健, 史东梅

(1.重庆市水土保持生态环境监测总站, 重庆 401147; 2.西南大学 资源环境学院, 重庆 400715)

重庆市饮用水源地生态清洁型小流域构建原理及技术体系

何文健1, 史东梅2

(1.重庆市水土保持生态环境监测总站, 重庆 401147; 2.西南大学 资源环境学院, 重庆 400715)

为了解决水源地保护和清洁型小流域建设中存在的问题,在分析重庆市水源地水土流失生态环境问题的基础上,对饮用水源地“三道防线”功能及特征进行了分析,按照“生态修复、生态治理、生态保护”三道防线治理思路,总结出水源地生态清洁型小流域构建的水土流失综合治理、生态修复、河道综合整治、人居环境整治、生态农业建设和面源污染治理6项建设内容和15个构建技术。提出了饮用水源地水土流失防治技术体系,生态清洁型小流域建设思路,并提出应加强水源地植物过滤带建设、水土保持效应监测等若干建议。

水源地; 生态清洁小流域; 构建技术; 水土保持监测; 重庆市

饮用水源地是指饮用水水源的涵养地或者饮用水水源的源头地区,其范围是指为保护水源清洁而划定并进行特殊保护、防止污染和破坏的一定区域,一般为水库上游汇水区,我国中小城镇中大多以中小型水库作为饮用水源地。饮用水源地农业面源污染的控制,不仅关系到生态环境问题,而且关系到饮用水安全问题[1],2006年水利部提出建设生态清洁小流域思路,北京市提出以水源保护为中心、按照“保护水源、改善环境、防治灾害、促进发展”总要求,建设生态清洁型小流域的水土保持思路[2]。生态清洁小流域建设将水资源保护、面源污染防治、农村垃圾及污水处理等相结合,是一种新型的小流域综合治理模式[3]。生态清洁小流域建设评价指标除常规的涵养水源、减少地表径流、减轻土壤侵蚀等蓄水保土指标外,还应包括水环境指标、村容整洁指标等[4]。我国各地在此基础上,探索了以水土流失综合治理工程、生态修复工程、河道综合整治工程为中心的、区域性生态清洁小流域治理措施体系[5-8]。按照重庆市人民政府颁布的《重庆市饮用水源保护区划分规定》(渝府发〔2002〕83号),重庆市环境保护局对主城区82个集中式生活饮用水源(包括乡镇)、远郊各区县政府所在城镇58个集中式生活饮用水源、15个服务人群在2万人以上的自备水厂饮用水源保护区进行了划分。2004—2005年又对全市饮用水源保护区进行了调整和补充性划分。2007年重庆市各级政府和环保部门对40个区、84个城市集中式饮用水水源地环境状况调查研究表明:城市水源地水质达到Ⅰ类的占18.2%,Ⅱ类占59.l%,Ⅲ类占20.5%,Ⅳ类水质占1.2%;9.1%的湖库型水源地水质达到富营养化水平;主要污染物为TN,TP、粪大肠菌群、CODMn;受农业面源污染、生活污染以及畜禽养殖污染所致。因此,本文在对水源地水土流失生态环境问题分析的基础上,对重庆市水源地生态清洁型小流域建设原理、建设内容和关键技术进行全面分析,对植物过滤带建设和水土保持效应实时监测的作用进行分析,以期为全市水源地保护和清洁型小流域建设提供理论和技术支持。

1 水源地生态环境分析

1.1 水土流失

根据第一次全国水利普查水土保持情况调查结果[9],2012年重庆市水土流失面积3.14万km2,占土地总面积38.02%。其中轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积分别为1.06,0.95,0.52,0.44,0.17万km2,占水土流失总面积的33.94%,30.35%,16.54%,13.89%和5.28%;重庆市多年平均土壤侵蚀模数3 392.59 t/km2.a,年均土壤侵蚀量10 640.30万t。与2005年相比,重庆市水土流失面积减少了21.5%,其占土地总面积比例由48.55%减少到38.06%,降低了10.49%;水力侵蚀强度等级也发生显著变化,其中微度侵蚀增加0.86万km2,增幅10.49%;轻度侵蚀减少0.1万km2,减幅1.24%;中度侵蚀减少0.69万km2,减幅8.43%;强烈侵蚀减少0.49万km2,减幅5.93%;而极强烈侵蚀增加0.27万km2,增幅3.27%;剧烈侵蚀增加0.14万km2,增幅1.75%。

1.2 水质污染

近年来,随着经济社会的快速发展,水源区化肥农药等面源污染和农村生活垃圾、废水呈不断增加的趋势。据长江水资源保护局统计[10],长江流域废污水年排放量达256.3亿t,占全国污水排放总量的43.8%,其中上海、湖南、湖北、江西、江苏、重庆、四川等七省市污水排放量占流域污水排放总量的80%,而长江干流城市的污水处理率为48.3%,污水处理水平低于流域和全国平均水平。1995年全水文年长江流域Ⅰ类水河长2 564 km,占全流域的25.8%,Ⅴ类水河长297 km,占全流域的3%,劣Ⅴ类河长为0。到2004年长江流域Ⅰ类水河长473 km,占全流域的1.2%,Ⅴ类水河长2 325 km,占全流域的5.9%,劣Ⅴ类河长达到4 454 km,11.3%。2005年长江干流从青海省的长江源沱沱河至长江口共6 372 km 的评价河长中,年度评价水质符合或优于Ⅲ类标准的河长为4 833 km,占评价河长的75.8%,劣于Ⅲ类标准的河长为1 539 km,占评价河长的24.2%,其中Ⅳ类水质河长41 Ikm,占6.5%;Ⅴ类729 km,占11.4%,劣Ⅴ类399 km,占6.3%。总体来看长江干流重庆段水质属于Ⅴ类—劣Ⅴ类,主要是粪大肠菌群超标。

1.3 水资源短缺

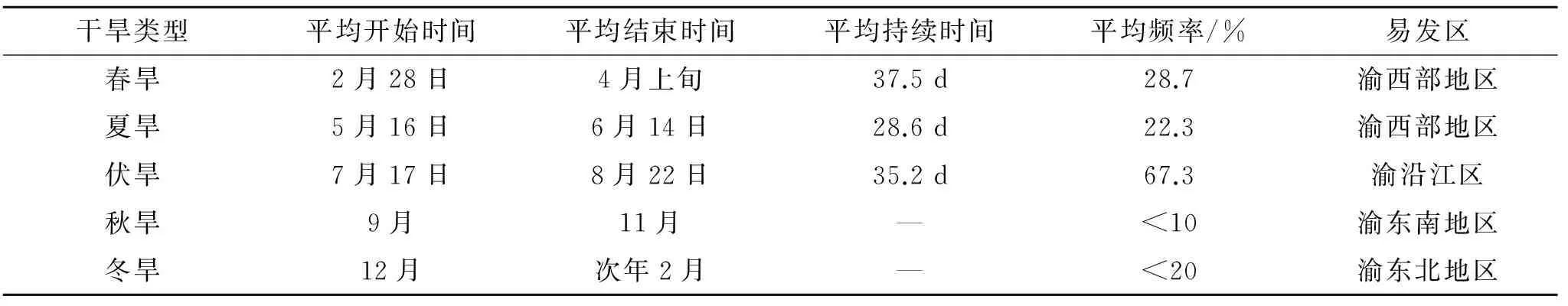

重庆市多年平均降水量为1 208.3 mm,时空分布极不均匀,东部高于西部、北部大于南部、中低山区大于丘陵河谷地区,大巴山区和酉阳秀山一带是降水量高值中心;西南部丘陵地区和华莹山以西平行岭谷地区,水资源量少、农耕发达、人口密度大、水资源供需矛盾突出;华莹山以东至方斗山之间的平行岭谷地区水资源基本能满足要求;而南部低山深丘地区当地水满足需求则有余。根据重庆市降雨时间分布特征并结合农作物生长需水特点,重庆市季节性干旱可分为春旱、夏旱、伏旱、秋旱和冬旱五种类型[11](表1)。

表1 重庆市季节性干旱类型及发生特征

重庆市季节性干旱具有季节性、持续性、阶段性、伏旱准周期性、影响范围广和经济损失严重等特点,以同年出现两类或两类以上早灾类型居多,“春夏连旱”、“夏伏连旱”、“春伏同现”和“春夏伏同现”是重庆市旱灾出现的四种主要基本格局。这使得水源地保护成为提高区域生态安全的必要基础条件,可有效地避免和减少季节性干旱问题。

2 生态清洁型小流域建设的分区、内容与技术

2.1 饮用水源地生态功能分区及特征

生态清洁型小流域三道防线是小流域建设新思路,是按照“保护水源、改善环境、防治灾害、促进发展”总体要求,围绕水资源保护,以小流域为单元,将小流域作为一个“社会—经济—自然”复合生态系统,并将小流域划分为“生态修复区、生态治理区、生态保护区”三道防线进行综合治理[2]。根据小流域自然地理条件、水土流失特点,遵循生态优先、维护自然的原则,将小流域从山顶到河谷划分为三个分区,有效地涵养水源,减少泥沙,控制水库上游面源污染。

生态修复区主要是小流域内浅山以上和主沟沟沿以下区域,坡度不小于25°,土壤侵蚀以溅蚀和面蚀为主;通过封禁培育、生态环境自我修复过程形成第一道生态防线,使该区域的植被覆盖度达到80%以上,水土流失控制在土壤容许流失范围内[12]。

生态治理区位于小流域中、下部,土地利用类型以耕地和建设用地为主,坡度不大于25°,土壤侵蚀以面蚀和沟蚀为主。该区域通过农业耕作措施、坡改梯工程、退耕还林还草、小型水利水保工程措施、污水垃圾处理措施、农村产业结构调整等措施构成第二道防线,达到有效控制污染物排放,减少点面源污染,涵养水源,改善人居生态环境的目的。

生态保护区位于小流域河(沟)道两侧及湖库周边,对应地貌部位为河(沟)道及滩地,植被盖度不大于30%,坡度不大于8°。通过透水型拦沙坝、护岸工程、护床工程、河道清淤工程、排洪工程、植物篱、河岸植被过滤带等措施形成第三道防线,从而改善水质,确保河(沟)道清洁与环境优美。

2.2 生态清洁型小流域建设内容

(1) 小流域综合治理结合饮用水源地实际,实施坡耕地改造,修建拦沙坝、排水系,营造水土保持林草,建设乔灌相结合的入库(河)生物缓冲带。

(2) 生态修复以自然恢复为主,主要针对水土流失区,通过生态调节措施和工程改造措施恢复生态系统。植被的恢复不仅可以减缓水流对岸坡的侵蚀,而且还能增加生物多样性从而创造更加丰富多彩的生态环境。

(3) 河道综合整治重庆市境内水系发达,流域面积大于100 km2河流有274条。2012年,全市废污水排放总量共计24.7亿t,其中城镇居民生活污水排放量为5.59亿t,第二产业废污水排放量17.35亿t,第三产业污水排放量为1.76亿t[13]。因此,城市废污水是河道综合整治的重点,应着重改善水环境及河道周边人居环境,可采取生态护坡工程、水质修复治理工程和河道景观工程等措施。

(4) 人居环境整治农村改厕、粪便管理、道路硬化、村庄绿化、生活污水和垃圾治理等将作为农村人居环境整治的重点。重庆市人居环境主要污染物是全氮和全磷,2013年的实物排放量为1.87万t和0.72万t,其主要污染源是畜禽养殖和化肥施用[14],因此应控制化肥农药的施用,改善生产条件和人居环境,实现农林清洁生产;同时,养殖场的畜禽排泄物在固液分离的基础上再利用,以减少水源污染。

(5) 生态农业建设在项目区内建设生态农业园区,大力推广施用有机肥料和高效、低毒、低残留农药,合理调节农业种植结构,控制化肥农药的使用,降低农业面源污染,保护地表径流水质,净化农田塘渠系统,发展生态农业。

(6) 面源污染治理工程面源污染主要来源于农药污水排放、生活污水排放、家禽与牲畜散放和一些人为因素造成的污染,其中坡耕地是三峡库区最主要的农业面源污染来源。重庆市2006年度农业面源污染排放COD,BOD5,TN,TP的实物总量分别为60.13,29.62,16.22,3.29万t/a,其负荷已经超过城市工业与生活污染负荷[14]。因此,采取水土保持措施,尤其是生物措施可以有效地控制坡耕地面源污染。

2.3 饮用水源地水土流失防治技术体系

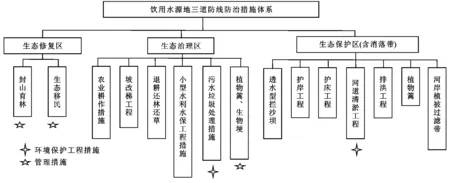

综合分析重庆市水土保持区划特征,明确大巴山山地保土生态维护区、鄂渝山地水源涵养保土区、川渝平行岭谷山地保土人居环境维护区和四川盆地南部中低丘土壤保持区的水土保持措施布局特征,结合合重庆市农村村容整洁、保护水源为主的治理目标,针对生态修复区、生态治理区、生态保护区内水土流失状况、水环境状况、水土资源开发利用及重庆市小流域治理实践和经验,按照分区布局、分区治理原则,建立饮用水源地水土流失防治技术体系(图1)。

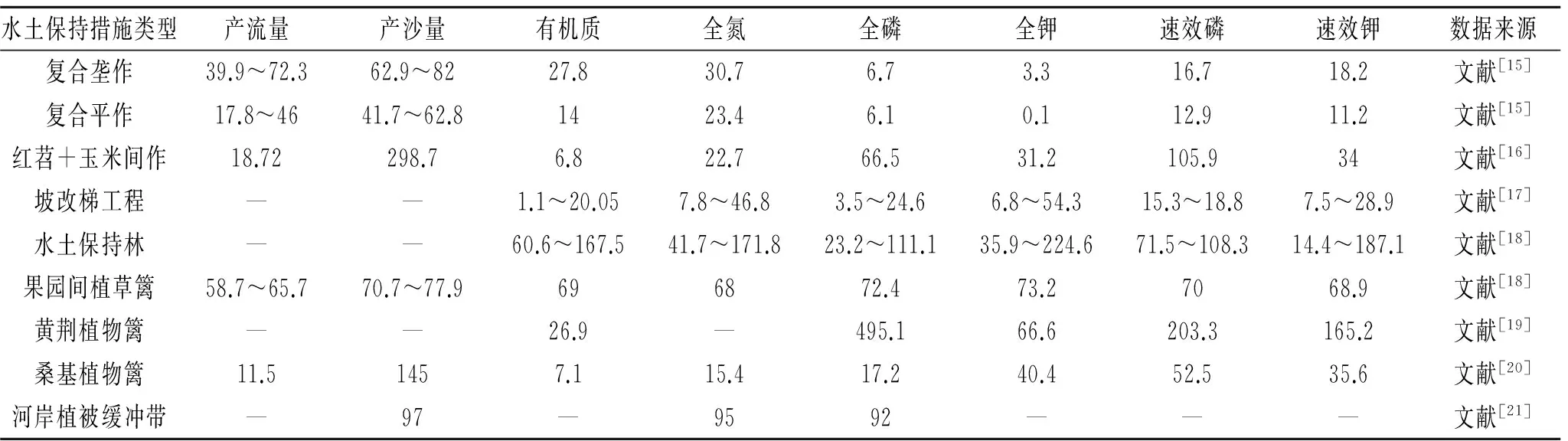

3 生态清洁型小流域水土保持措施体系布置

(1) 水土保持措施控制水土流失面源污染效应。通过调查和文献查阅,在重庆具有一定代表性的水土保持措施,生态治理区主要防治措施有复合垄作、复合平作、红苕+玉米间作、坡改梯、果园间植草篱、黄荆植物篱、桑基植物篱、水土保持林等,生态保护区主要措施有护岸工程、植物篱、河岸植被缓冲带等;部分水土保持措施的减流减沙及减少面源污染物的效应具体见表2。

图1 饮用水源地水土流失防治技术体系

表2 减流减沙及控制面源污染效应分析 %

注:—表示无数据。

由表2可知,通过采取水土保持措施可以有效地减少径流泥沙,降低各项水土流失面源污染指标,取得较好的防治效果。生态治理区以红苕+玉米间作效果较好,其减沙效益可达298.7%,对全磷和速效磷的控制效果分别为66.5%和105.9%;生态保护区以桑基植物篱和河岸植被缓冲带的效果较好,其中桑基植物篱的减沙效益为145%,河岸植被缓冲带的全氮和全磷的控制效果分别为95%和92%。

(2) 生态修复区。生态修复区易发生溅蚀和面蚀,在较陡地方常有崩塌、滑坡等重力侵蚀发生,该区域主要防治措施为封山育林,可分为全封、半封和轮封,可采用护栏、围网等拦护设施,一般可选用木桩围栏、木桩刺铁丝围栏和混凝土桩刺铁围栏等,其拦护设施高度一般在1~2 m,并设立警告牌以防止人和家畜进入。

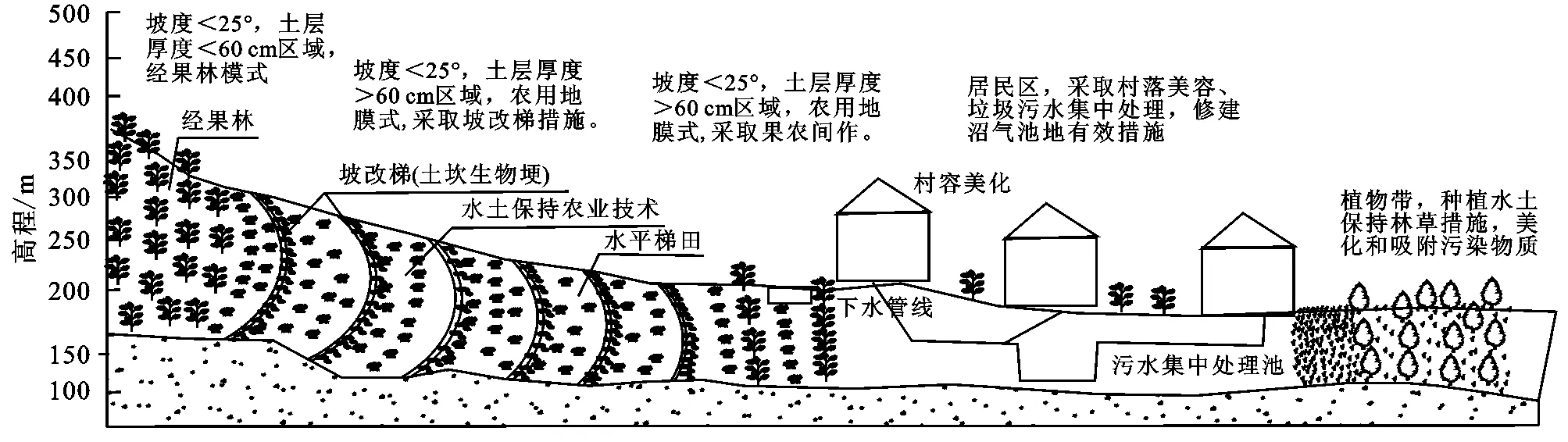

(3) 生态治理区防治措施。生态治理区采取集中处理村庄污水和生活垃圾,使排放水、垃圾达标排放或重复利用。结合重庆市特殊的地形地貌特征及气候特征,建立了以下生态治理区的主要治理模式,可满足饮用水源地建设目标及需求,具体模式详情见图2。针对坡面水土流失,采取坡改梯,配套坡面水系工程,配合营造水土保持林草措施;针对沟道水土流失,采取谷坊、溪沟塘堰整治等措施。本区域重点治理生活污水垃圾和生产过程中的“三废”污染现象,建立垃圾、污水处理措施的空间布局,建设小型污水净化处理设施和农村生活垃圾集中处理场,该区措施适用于重庆市范围内的全部饮用水源区。

目前,重庆市多个区县的村落美化项目均涵盖了污水及生活垃圾的处理系统,特别是沼气池项目,其中南川区建立并推广使用了新型复合材料沼气池,可满足其农村用户对沼气池的需求。此外,重庆地区农村分散型污水处理覆盖率平均为87.29%,覆盖率超过90%的区县区、南岸区、沙坪坝区等9个区县[22]。

(4)生态保护区防治措施。生态保护区是接受污染物最多的一个区域,也是清洁小流域建设的最后一道防线。该区主要采取沟道水土保持措施、河道整治措施和河岸植被缓冲带建设等措施,综合利用湿地、水陆交错带和生态过渡带拦沙滤水,净化水质,美化环境。生态保护区靠近河道,根据其特殊的地理位置,将该区划分为河滩地、永久淹没区、滨水带区、水位变动区和非淹没区等五个不同区域(表3)。

图2 饮用水源地生态治理区防治措施总体布局

表3 饮用水源地生态保护区防治措施体系

根据对重庆市乡土植物调查结果,在低洼地适合种植具有水质净化、观赏价值的有芦苇、菖蒲等水生植物,在靠近岸边的浅水处可再配置荷花、美人蕉、千屈菜等水生植物,增加水面景观;在介于陆地和水体之间的潮湿环境中种植垂柳、紫穗槐、沙地柏等,建设滩地防护林;非淹没地恢复缓冲防护林带,以高大乔木如栾树等为主,乔、灌、草结合。袁兴中等[23]在三峡库区澎溪河一级支流白夹溪消落带实施塘基工程、林泽工程、鸟类生境再造等生态工程,结果表明塘基工程适合于三峡库区小于15°的平缓消落带,面积达204.59 km2,占消落带总面积的66.79%;林泽工程可以充分发挥其生态缓冲带和景观美化功能;鸟类生境再造工程在增加消落带区域鸟类多样性的同时,使得生态系统结构和功能完整性进一步提高,其生态效益、经济效益和社会效益明显。

4 结论及建议

(1) 重庆市水源地生态清洁型小流域构建包括水土流失综合治理、生态修复、河道综合整治、人居环境整治、生态农业建设、面源污染治理6项建设工程。

(2) 重庆市生态清洁型小流域建设包括生态移民、坡改梯工程、小型水利水保工程措施、护岸工程、河岸植被过滤带等15个关键技术。根据当地各种水土保持治理工程实践,针对主要建设内容制定和完善相应技术标准。

(3) 加强水源地水土流失面源污染、水土保持措施效应的实时监测与评价工作。根据水源地生态清洁型小流域建设实践,积极开展土壤侵蚀、面源污染、水土保持措施种类及效应、水环境质量等各项监测工作,为饮用水源地水土保持措施优化布局和选择提供技术支持和依据。

(4) 建设饮用水源地生态清洁小流域示范基地,探索农民参与式水土保持行为。生态清洁型小流域建设是一项复杂系统工程,需要政府、部门、市场引导和群众广泛参与。在城郊地区,注重生态保护与景观效果,建设集产学研一体化的生态清洁小流域示范基地;探索农民参与式水土保持行为,紧密结合新农村和农业产业化建设。

[1] 李建华.饮用水水源地清洁小流域坡面养分流失防控措施配置与效益评价[D].济南:山东师范大学,2013.

[2] 毕小刚,杨进怀,李永贵,等.北京市建设生态清洁型小流域的思路与实践[J].中国水土保持,2005(1):18-20.

[3] 冯宝平,张书花,陈子平,等.我国生态清洁小流域建设工程技术体系研究[J].中国水土保持,2014(1):16-18

[4] 张锦娟,叶碎高,徐晓红.基于水源保护的生态清洁小流域建设措施体系研究[J].水土保持通报,2010,30(5):237-240

[5] 杨进怀,吴敬东,祁生林,等.北京市生态清洁小流域建设技术措施研究[J].中国水土保持科学,2007,5(4):18-21[6] 杨坤,李世荣.北京市生态清洁小流域分类分级建设对策研究[J].中国水土保持,2012(2):7-9

[7] 郝咪娜.浙江省生态清洁小流域建设措施研究[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2013

[8] 周萍,文安邦,贺秀斌,等.三峡库区生态清洁小流域综合治理模式探讨[J].人民长江,2010,41(21):85-88.

[9] 中华人民共和国水利部.第一次全国水利普查水土保持情况公报[J].中国水土保持,2013(10):2-3,11.

[10] 桑连海,黄薇,廖志丹.长江流域城市污水处理现状与节水效应浅析[J].长江科学院院报,2007,24(4):23-25.

[11] 吕娟,屈艳萍,吴玉成.重庆市干旱灾害脆弱性分析[J].中国水利,2006(23):30-32.

[12] 张树华.北京市生态清洁小流域综合治理研究[D].北京:北京林业大学,2007.

[13] 重庆市水利局.重庆市2012年水资源公报[R].重庆:重庆市水利局,2013.

[14] 周媛媛,殷捷,杨志敏,等.重庆市畜禽粪污的区域分布及其水环境响应特征分析[J].中国生态农业学报,2016,24(3).

[15] 刘坤,陈治谏,廖晓勇.三峡库区紫色土坡地不同耕作措施的水土保持效应研究[J].水土保持研究,2007,15(1):257-259.

[16] 周璟.涪陵区不同土地利用方式下土壤养分及侵蚀特征研究[D].重庆:西南大学,2006.

[17] 李培霞,陈国建,韦杰.三峡库区典型坡改梯地土壤肥力质量评价:以重庆市巫山县为例[J].重庆师范大学学报:自然科学版,2013,30(6):55-62.

[18] 廖晓勇,罗承德,陈治谏,等.三峡库区坡地果园间植草篱的水土保持效应[J].长江流域资源与环境,2008,17(1):152-156.

[19] 吕文星,张洪江,程金花,等.三峡库区植物篱对土壤理化性质及抗蚀性的影响[J].水土保持学报,2011,25(4):69-73.

[20] 史东梅,卢喜平,刘立志.三峡库区紫色土坡地桑基植物篱水土保持作用研究[J].水土保持学报,2005,19(3):75-79.

[21] 蔚远中.小安溪小流域治理突出生物过滤带建设效果好[J].中国水土保持,2005(5):27-27.

[22] 李希希.重庆地区农村分散型生活污水处理现状及其技术适宜性研究[D].重庆:西南大学,2015.

[23] 袁兴中,熊森,刘红,等.水位变动下的消落带湿地生态工程:以三峡水库白夹溪为例[J].重庆师范大学学报:自然科学版,2012,29(3):24-26.

Construction Principle and Its Measures of Eco-clean Small Watershed for Drinking-Water Sites in Chongqing City

HE Wenjian1, SHI Dongmei2

(1.ChongqingEco-environmentMonitoringStationofSoilandWaterConservation,Chongqing401147,China; 2.CollegeofResourcesandEnvironment,SouthwestUniversity,Chongqing400715,China)

Based on the analysis of the ecological environmental problems of water and soil loss for drinking-water sites in Chongqing City, the technical system of water and soil loss prevention and control was proposed in order to provide theoretical and technical support for the construction of drinking-water site protection and clean small watershed construction. The functions and characteristics of three defensive lines of drinking-water sites were analyzed, and the construction principle of eco-clean small watershed for drinking-water sites was put forward. According to the control ideas of three defensive lines: ‘ecological restoration, ecological control, ecological protection’, water and soil loss comprehensive control, ecological restoration, watercourse comprehensive renovation, residential environment improvement, eco-agricultural construction, non-point source pollution control of the six construction aspects and the fifteen control measure systems of the construction of eco-clean small watershed for drinking-water sites were summarized, and some suggestions were put forward, the construction of plant filter belt of drinking-water sites and the monitoring of soil and water conservation effect and so on should be strengthened.

drinking-water sites; eco-clean small watershed; control measure system; soil and water monitoring; Chongqing City

2016-04-07

2016-05-23

重庆市水利局公益性项目“三峡库区水土保持遥感调查(2015)”;“紫色丘陵区面源污染防治措施效应评价(2014)”

何文健(1965—),男,重庆潼南人,本科,高级工程师,从事水土保持生态环境监测、规划与管理工作。E-mail:cqwrhwj@163.com

史东梅(1970—),女,甘肃灵台人,博士,教授,博士生导师,主要从事水土生态工程、土壤侵蚀与流域治理、生产建设项目土壤侵蚀与水土保持研究。E-mail:shidm_1970@126.com

S157

A

1005-3409(2016)06-0369-05