例谈情感目标在语言活动中的实施路径

江苏省苏州市吴中区东山实验小学幼儿园 张学英

例谈情感目标在语言活动中的实施路径

江苏省苏州市吴中区东山实验小学幼儿园 张学英

随着《3~6岁儿童学习与发展指南(试行)》的颁布,《指南》中对幼儿语言教育目标及教育建议的阐述为幼儿语言教育提供了新的思路。通过解读我们不难发现,在提高幼儿的阅读理解能力这一目标中,它提出不能只追求对故事内容、情节的了解,还要重视幼儿的情感移入、情绪体验。而先前颁布的《纲要》中也明确提出:“从不同的角度促进幼儿情感与态度、能力、知识与技能等方面的发展”、“活动设计要全面落实幼儿园教育的三方面目标,即活动目标要根据知识和能力,过程和方法,情感、态度与价值观三个维度设计”。只有这样,幼儿才会深入理解作品,引起情感共鸣,进而形成有效的阅读策略,真正提高阅读理解能力。

我以中班语言活动《鼹鼠爸爸的鼾声》两次实施过程为例,阐述如何把握故事情节、情感两根主线设计教学路径,落实本次活动的情感目标。此次活动的目标为:

1.通过观察画面,了解故事内容,感受鼹鼠爸爸与小鼹鼠之间浓浓的亲情。

2.能用简单的语言大胆表现对故事情节的理解。

3.体验爸爸工作的辛苦,增进爱爸爸的情感。

两次活动的开始部分,教师都以与幼儿聊聊自己爸爸有什么本领导入,引出鼹鼠爸爸,然后采用引导幼儿边观察画面细节,边了解情节的发展进入活动的主要环节。

一、第一次活动

㈠实施内容

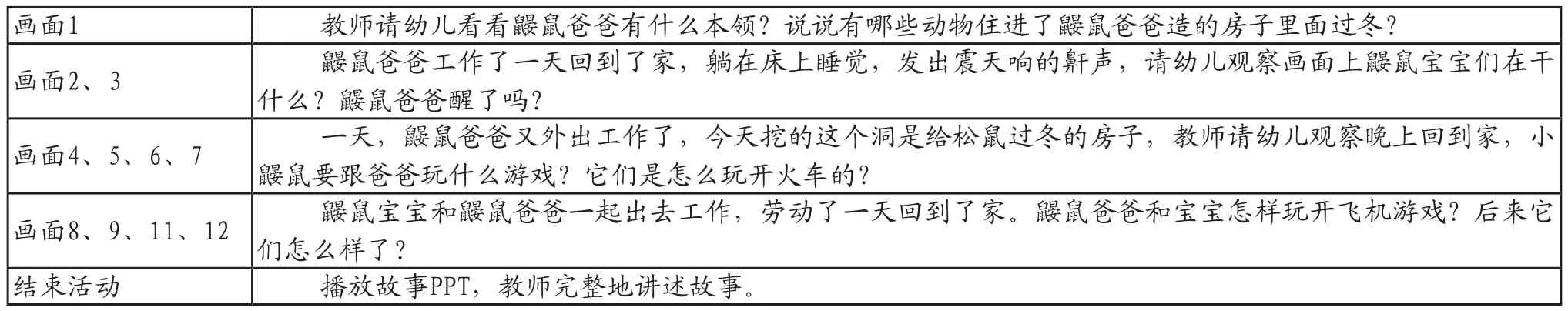

画面1 教师请幼儿看看鼹鼠爸爸有什么本领?说说有哪些动物住进了鼹鼠爸爸造的房子里面过冬?画面2、3 鼹鼠爸爸工作了一天回到了家,躺在床上睡觉,发出震天响的鼾声,请幼儿观察画面上鼹鼠宝宝们在干什么?鼹鼠爸爸醒了吗?画面4、5、6、7 一天,鼹鼠爸爸又外出工作了,今天挖的这个洞是给松鼠过冬的房子,教师请幼儿观察晚上回到家,小鼹鼠要跟爸爸玩什么游戏?它们是怎么玩开火车的?画面8、9、11、12 鼹鼠宝宝和鼹鼠爸爸一起出去工作,劳动了一天回到了家。鼹鼠爸爸和宝宝怎样玩开飞机游戏?后来它们怎么样了?结束活动 播放故事PPT,教师完整地讲述故事。

㈡课后点评

可以看出,以上活动中教师对幼儿的引导仅限于观察画面上角色的动态细节,请幼儿说说自己看到的、想到的,帮帮助幼儿梳理情节,没有进一步引导幼儿从这些表面现象体验爸爸工作的辛苦以及鼹鼠宝宝与爸爸之间浓浓的亲情,忽视了目标中的情感这一块。

二、第二次活动

㈠实施内容

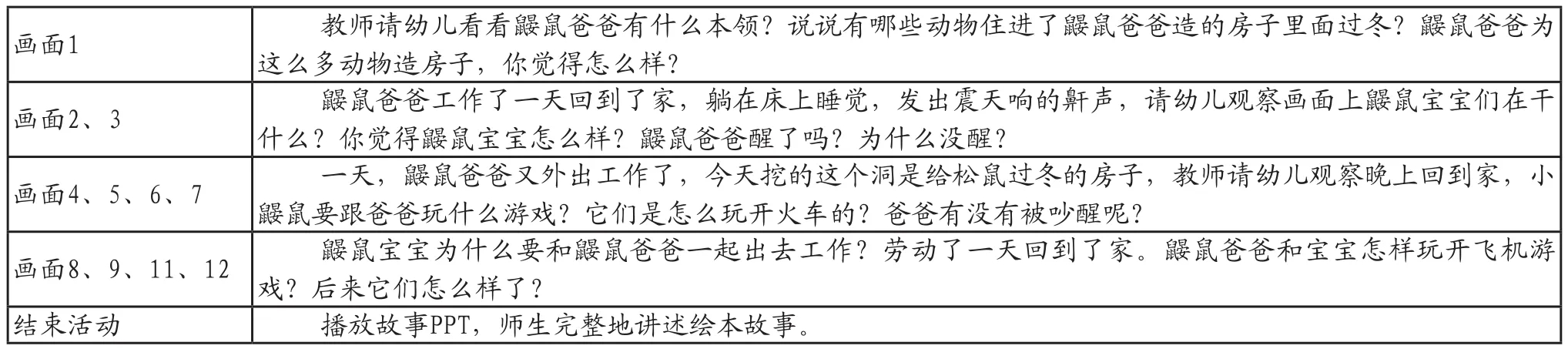

画面1 教师请幼儿看看鼹鼠爸爸有什么本领?说说有哪些动物住进了鼹鼠爸爸造的房子里面过冬?鼹鼠爸爸为这么多动物造房子,你觉得怎么样?画面2、3 鼹鼠爸爸工作了一天回到了家,躺在床上睡觉,发出震天响的鼾声,请幼儿观察画面上鼹鼠宝宝们在干什么?你觉得鼹鼠宝宝怎么样?鼹鼠爸爸醒了吗?为什么没醒?画面4、5、6、7 一天,鼹鼠爸爸又外出工作了,今天挖的这个洞是给松鼠过冬的房子,教师请幼儿观察晚上回到家,小鼹鼠要跟爸爸玩什么游戏?它们是怎么玩开火车的?爸爸有没有被吵醒呢?画面8、9、11、12 鼹鼠宝宝为什么要和鼹鼠爸爸一起出去工作?劳动了一天回到了家。鼹鼠爸爸和宝宝怎样玩开飞机游戏?后来它们怎么样了?结束活动 播放故事PPT,师生完整地讲述绘本故事。

提问:你和爸爸玩过什么游戏?我们的爸爸工作真辛苦,你会对他说什么呢?怎么做呢?

㈡课后点评

画面1,在观察完画面后,增加了一问题,请幼儿说说“鼹鼠爸爸为这么多动物造房子,你觉得怎么样?”幼儿很自然会想到鼹鼠爸爸很辛苦,非常了不起。

画面2、3,增加的问题可以让幼儿从鼹鼠宝宝在爸爸床上吵闹的画面中感受到鼹鼠宝宝的调皮以及与爸爸之间的亲密,使幼儿好像看到了生活中的自己。而后面一个问题“为什么没醒”又可以让幼儿再次感受到鼹鼠爸爸真的太累了!

画面4~7,当教师问幼儿鼹鼠爸爸有没有被吵醒时,孩子们深切的感受到了爸爸工作的辛苦,为接下来猜测小鼹鼠为什么帮爸爸去工作埋下了伏笔。

画面8~12,请幼儿说说鼹鼠宝宝为什么要和鼹鼠爸爸一起出去工作?让幼儿体会小鼹鼠关心爸爸,想帮爸爸分担工作的真心。

在完整倾听故事后,教师组织幼儿进行了一次情感迁移,请幼儿联系生活说自己在生活中是如何用语言、用行动来关爱自己的爸爸的。有些孩子有这方面的相关经验,能马上从自己的思维仓库中调用出来,大胆表达;也有一些孩子还没有这方面的实践经验,通过倾听同伴的讲述,可以想到自己怎么做来关心爸爸。

三、分析与比较

故事《鼹鼠爸爸的鼾声》这个故事最大的价值在于:以文学作品的故事情节和语言来让幼儿体谅到大人工作的艰辛,感受亲情带来的甜蜜和温馨。

两次活动的提问设计看似差不多,且教师在活动中都能用富有吸引力的表情、语言、动作把活动进行得有声有色,以自身的情绪感染幼儿,帮助幼儿更准确地感知和理解故事本身的内容。但第一次活动忽视了故事本身的情感因素,忽略了幼儿在欣赏故事过程中情感方面的感受、体验,没有抓住本教材的价值重心,孩子们只是理解了故事的情节内容,所获得的只是知识;第二次活动牢牢抓住每一个环节,让浓浓的亲情悄悄地浸入幼儿的心田,不仅从画面上感受到了故事情节的趣味性,更从小鼹鼠身上看到自己,引起幼儿的情感共鸣。

四、反思

情感、态度在很大程度上需要通过语言来表达和传递。沟通情感、解决情感问题也需要使用语言。恰当、合理地使用语言,有助于沟通情感,增进友谊和相互尊重,改善人际关系。幼儿一生的发展基础尽管包括知识、经验、智力等多方面,但良好的情感素质是一个人获得成功的核心内容和重要标志。教学要凭借活动中的情感因素,引领幼儿感知体悟,鼓励幼儿表情达意,达到丰富幼儿的情感,形成良好的情感品质。

语言活动在这方面具有很大的优势。在语言教学中,教师不仅要以富有情趣的语言调动幼儿的情感,更应把握教材内涵,注重挖掘教材本身极富感情的内容,感染幼儿心灵,让幼儿用心去感受,悉心去探究。《鼹鼠爸爸的鼾声》这个故事简单,却一波三折,十分贴近孩子的生活,最大的特色在于图画的表现力和叙事力——故事中可爱的鼹鼠形象都是通过丰富的绘画语言进行表述的,对于拙于语言表达的孩子而言,无疑是最好的阅读方式。

当我们下班回到家,迎面扑来的是孩子的期盼,可我们身心俱疲,情形真的像鼹鼠爸爸啊,只是没有他那样“卓越”的酣睡能力。我们常常在疲惫中搀杂进烦躁、牢骚、不安和愧疚……虽然我们的孩子无法体谅到我们的艰辛,可只要我们稍稍用心,艰辛和疲惫也可以充满甜蜜和温馨。

我们都知道情感是幼儿后天接受教育的产物,因此幼儿情感的形成有很强的可塑性。由于幼儿的经验贫乏,更需要教师吃透教材、把握教材内涵,而一次次磨课的过程就是分析、理解、品味、鉴赏的过程,在引导幼儿感受和理解故事情节的基础上,帮助幼儿积累经验,引用教材中的情感因素为原动力,激发幼儿的情感。《鼹鼠爸爸的鼾声》就是从引导幼儿观察画面,各抒己见,了解鼹鼠爸爸如何工作,小鼹鼠如何一次次缠着爸爸,要和爸爸玩游戏,让幼儿深切地感受故事情节,就这样,唤起了孩子们的想象,感受到爸爸工作的辛苦,激发了他们爱爸爸的情感,

从情感入手对幼儿进行语言教育是一条有效的途径,它在完成语言教育任务、完善幼儿的品格方面发挥着不可替代的作用,能够在不知不觉中让幼儿记住各个角色的特征,并把角色具有的良好行为习惯及思考和解决问题方法应用到实际生活中,养成具有对周围事物的正确的态度和良好的行为习惯,能更好地调动幼儿对阅读的兴趣,更好地感受美,体验美,从而提高对美的表现力和创造力。

- 儿童与健康(幼儿教师参考)的其它文章

- 主题吊饰创意无限

- 谈谈对我影响深刻的一本书

- 让每个孩子享受到均等的爱

- 做一名幼儿喜欢的好老师

- 管子魔法城

- 收纳桶弄坏以后