“一茶一绘”之 现成品绘画学术研讨会——盈艺术中心“现成品绘画”第二回展正式开幕

“一茶一绘”之 现成品绘画学术研讨会——盈艺术中心“现成品绘画”第二回展正式开幕

"TEA & PAINTING" ACADEMIC SEMINAR ON READy - MADE PAINTING - OFFICIAL OPENING OF THE SECOND EXHIBITION OF "READy-MADE PAINTING" AT yING ART CENTER

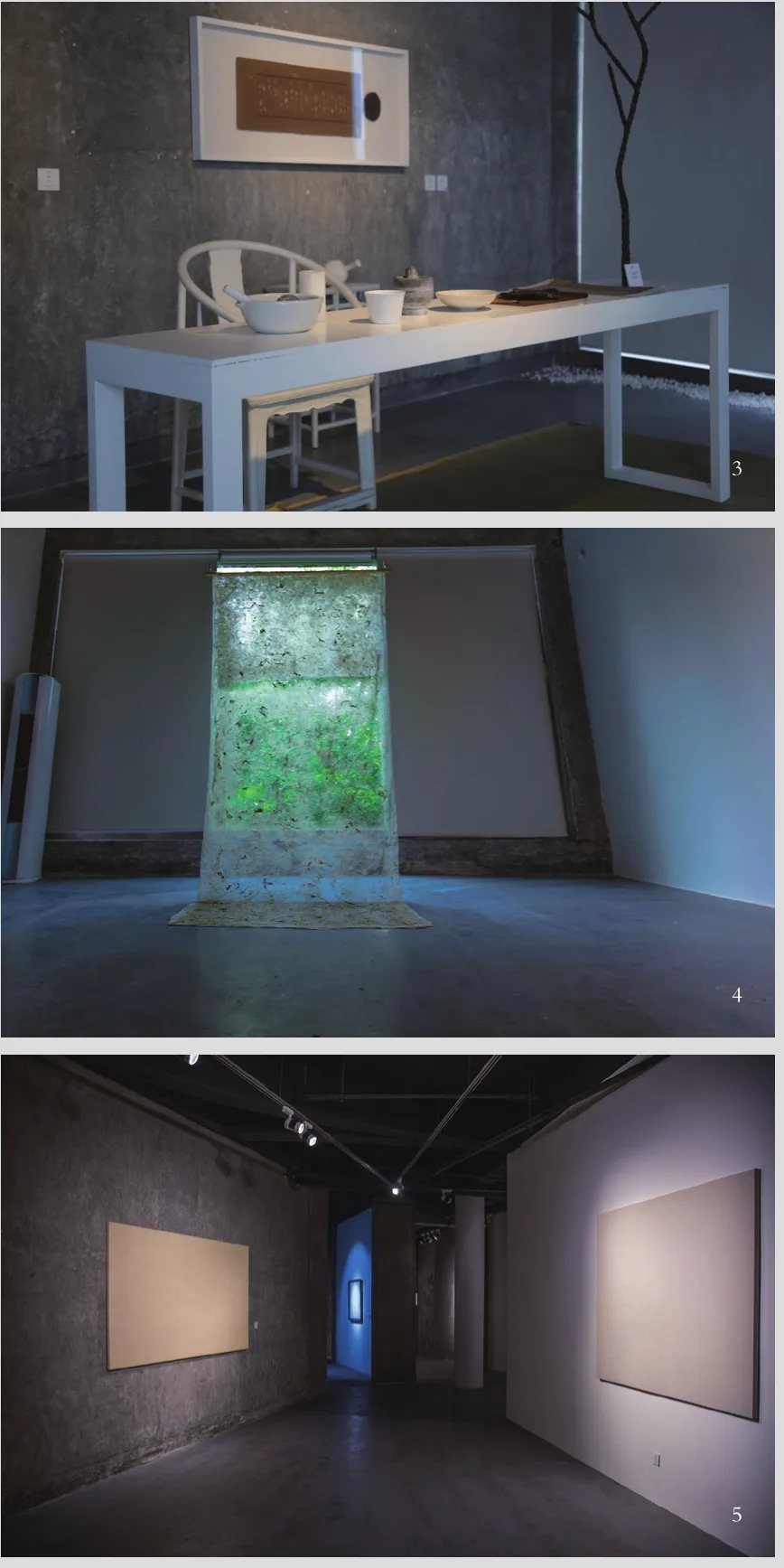

7月30日,位于上海莫干山艺术区的上海盈艺术中心内,针对“现成品绘画”展览的第二回开幕,举办了一场特别的学术研讨会。此次“现成品绘画”学术研讨,呼应展览主题的自然性与美学特点,没有采用常规的会议模式,而是以盈艺术已经形成的对话活动品牌“一茶一绘”的形式,在茶会的清雅氛围中展开学术议题,同时邀请公众列席旁听,参与互动。盈艺术中心艺术顾问、艺术家于向溟主持茶会,介绍本次研讨的学术主持,策展人、批评家夏可君博士,以及其他参与研讨的嘉宾,策展人、批评家张平杰、段君,诗人、收藏家海波,艺术家梁绍基、郁涛等。

一茶一绘,自然是以茶与绘画为主。以自然韵味的茶去承载,以融入中国审美特点的现成品绘画为议题,形式与内容融合无间,雅韵天成。茶会伊始,茶人杨婵女士为嘉宾呈献佳茗,洗心涤滤,一解暑热带来的浮躁之气。

夏可君博士首先引出研讨议题与缘起,介绍了现成品绘画展览的参展艺术家,分别阐述了每个艺术家的创作理念与作品意义。由此各个嘉宾围绕议题依次展开精彩论述。(以下节选部分精彩的讨论内容)

1.“现成品绘画”展览的整体观感

段君:当代艺术常常呈现两个极端——或者太激烈,或者太传统,现成品绘画仿佛是一个“温和的展览”,不是去打破界限,而是集大成式地纳入、融合。

海波:“现成品绘画”展览在我看来非常先锋。刚才段君也说它相对温和,但其实它是有一个比较明确的指向性,目的明确。温和并不是不可以先锋,温和也可以很先锋。

2.现成品绘画与现成品艺术、装置艺术的区别

段君:我曾经有一个概念其实比较西化,比较西方化,叫做绘画装置。这两个概念之间我做过很多思考,它们的相同点,都是在寻找一个绘画界限的突破,怎么样把现成的物质纳入到绘画里面,让绘画有突破。但两者的区别则是,现成品绘画不同于“绘画装置”,前者强调绘画,并在对物质的处理方式上,强调物质自然而然的生成过程;并不像后者那样,强调装置,强调对于物质过多的主观化、具有高度意志力的处理方式。展览作品尝试解决绘画的手工快感与现成品非人为特性之间的矛盾。我作为批评家,更愿意看到中国当代艺术在几十年之中能够找到自己的特点,不完全是利用装置或者是其他的西方现成概念来做艺术的艺术家。

张平杰:与西方现成品艺术不同,现成品绘画作品在自身形成中带有的时间性,使得作品有非常强烈的中国的审美特点与美学观念。作品的物性跟它要表达的东西都在同一个纬度上,具有很强的精神性。这种中国式的美学特性,需要观看者本身有相关修养,而且要与它共同呼吸才能品味到。这些则代表中国当代艺术在往纵深发展。

3.现成品绘画与“时间性”

夏可君:中国画是一个时间性的文化,西方艺术则基本是空间性的艺术。我们将时间感慢下来,因为我们目前的当代艺术过于燥热,过于速度,过于求快,过于消耗,过于消费,欲望过于强烈。所以需要慢下来,需要虚下来,需要淡一点,需要慢慢去品味。因此这种“时间性”在这个展场里是可以随处看到的。

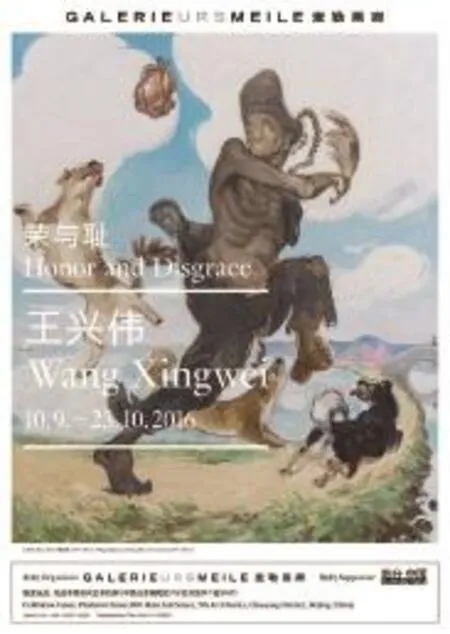

于向溟:很多艺术家都在用自己的作品来表达时间的观念,我自己也做过很多尝试,梁绍基老师的《时间隧道》是一个相当成功的诠释,丝和圆其实在时间的隧道里,真的是薄薄的一片,表达一个漫长的时间过程。他用的方法不是借助人工去画,是让一个生物——蚕吐出来的丝来表达。所以有自然性,又有中国的蚕艺,一切融在其中,就是薄薄的那么一瞬,如时间的切片。

梁绍基:绘画有一个对于纸的依托,我的作品从开始,就没有依托,它自己一开始就在生存之中。到最后完成以后,它经常还是活体。即使不是活体,它在空气中发生作用,所以它始终具有不确定性,是一个生命体。

4.“物派”的启示,以及中国审美思想的重新审视

于向溟:在当代艺术中,日本的物派融进了东方美学,含有东方对自然观察的方式。我不知道未来中国的当代艺术能不能做出一个像日本物派这样的贡献。但很多艺术家,包括我在内都想做努力,寻找着用自己的角度来谈来尝试,但我们真的不知道最终是否能做到。

夏可君:纵观整个20世纪的亚洲的当代艺术,只有两个艺术派别对世界是有真正意义上的贡献。一是60-70年代的日本的物派,二是70-80年代的韩国的单色绘画。日本的物派在60年代延续极简主义,一方面挖掘了自然物;另一方面很多作品还是回到架上。20世纪中国的现代性审美没有实质性的贡献,这个判断很严峻,所以责任就在我们这一代。怎么做才可能有一个真正意义上的中国审美上的贡献,就要考察一下整个现代性的审美,及现当代艺术的演变。作为一个真正意义上的中国审美理论,需要有具有原创性的视觉语言上的贡献,以及原理的贡献。它一定跟中国古典的精神有关,但一定不是传统本身,否则就不是原创性的艺术,而是考古。古典的精神,在当代经过转变之后,一定是具有活力的。它能够面对当代艺术的危机,面对中国社会心灵内在的精神危机。它一定是活生生的在当下发生。一个原理不能够弥补、回应现代性的危机,就不可能是一个真正的中国理论。这其中要把实践性以及物的生成、物的时间性过程,而非一次性的制作,带入进来。

郁涛:在我接触一些古老物品的过程中,会发现那些过去的东西里,有中国人独特的生活方式,作为一种精神生长沉淀其中。这迫使我去思考作为今天做艺术的人,怎样面对这样的传统。当然不是直接去用这个传统,而是怎么样将这种独特的精神生长和感知方式做一个当代的转化。

张平杰:我认为现在中国薄弱的环节是什么呢?是批评的理论体系比较弱,而且无法跟世界和西方理论交流,且存在某种传播上的弱势。这个弱势很大程度上是翻译的问题,不能把我们自身的美学价值用对应的词汇准确地传达出去,因为很多东西英文上都没有对应。日本物派曾经很长时间不被谈论了,但是李禹焕的出现又把物派推了上来。因为李禹焕本身是非常好的一个理论家,以哲学的逻辑推导出了物派存在的合理性,以及它自身的特点。他将物派的理论用英语阐释得非常透彻,让西方能够重新来认识日本的物派,也为物派争得了在世界上的地位。中国如果缺少这个环节的话,再有什么创造性的流派也没用,因为你跟对方对话的时候始终错位,这是一个需要解决的一个问题。

5.未来几十年中国当代艺术的发展趋势

于向溟:刚才说到日本的物派,中国当代艺术好像还没有这样一个具有世界代表性的,并且来自东方文化思想的体现方式。那么未来10年我们到底是什么样的?中国当代艺术会发展到什么程度?有没有可能对未来10年有一些预判?我们中国有没有可能产生像日本的物派这样,有东方特殊文化气息的艺术派别?

段君:流派与派别是现代主义的概念,观念艺术之后,很少有流派概念,更突出的是有重大创造的个体。且不论流派还是个体,都需考虑他的对手是谁?对手是否足够强大?这个核心问题不解决,对于个体价值的判断就会低估。因此,要有敏锐的判断,就需要对艺术史的了解。全方位的了解,才可以把握到他的创造性。

张平杰:我对中国未来的看法是:如果我们想要站得住脚,首先它一定是国际化的,所谓当代性就一定是国际性的,你没有国际性就称不上当代性,这是一个最重要的特征。另外一个,就是你要有自己的一个文脉,或者我们说的我们的一个审美判断,这样的话我们就有自己的一个独特性的东西在里面。

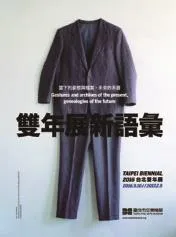

此次研讨会是6月18日在上海盈艺术中心开幕的“现成品绘画展”的延续,此次展览由夏可君博士策划,共有11位艺术家参展,分别为:姜吉安、梁绍基、邱世华、张秋实、徐冰、陈光武、郁涛、张耒、李婷婷、小华、于洋,各自以独特的创作,游走于现成品与绘画之间的张力,在现代艺术危机的夹隙中打通余地。关于此次讨论会的全部内容我们将以文献的方式编辑成册,将重要的话题讨论通过文字形式记录下来,展览结合研讨会是盈艺术中心在追求学术深度的更进一步的尝试,同时也是盈艺术建构当代艺术文化价值与自身体系的努力。在这炎热不减的夏末,以及即将到来的金秋,盈艺术将以专业的团队和饱满的热情,不断酝酿更优质的展览与艺术文化活动,敬请期待!

1~5展览现场

BEIJING 北京

“作为窄门的绘画”80后艺术家邀请展

展期:2016/8/26—9/24

地点:蜂巢当代艺术中心

蜂巢当代艺术中心推出以1980年后出生的一代艺术家作为考察对象的系列项目“作为窄门的绘画:80后艺术家邀请展”。本次展览邀请30位年轻艺术家参展,并特别邀请鲍栋、戴卓群、鲁明军、卢迎华、夏季风、朱朱6位艺术策展人、评论家为参展艺术家撰文评述。展览由夏季风担纲策划。这次展览试图以“窄”的形式呈现绘画自身的“宽”,虽然艺术家受邀参展的作品都是架上绘画,但在“80后”这一代艺术家身上,我们看到,他们在掌握图像文化所带来便捷的同时,也在有效地消弭不期而至的负面效应;他们承受着绘画步入“窄门”的可能,事实上却拓展了绘画本身蕴含着的无限宽广和丰饶。

“本初·当代的语汇”2016芳草地艺术节主题展

展期:2016/9/10—10/23

地点:芳草地画廊798

“木下之为本”(《说文解字》),意指树木下方的根部是树木生长的根本,又指事物发展的基础或根源。从中国当代艺术的发展历程来看,无论是绘画、雕塑,还是装置、影像、行为等艺术创作,都不可否认西方艺术在形式、内容等方面对其所产生的影响。近年来这种影响在某种程度上却被渐渐消解,越来越多的中国本土符号、哲学思想、文化意蕴等元素出现在他们的艺术创作当中,构成了当代艺术多元化的艺术语汇。此次展览正是基于这样的艺术文化背景,集合了当下受中国传统文化和精神影响的23位当代艺术家,从材料、形式、题材、内容等多方面呈现了传统文化语言在当代语境下的多元转换。

“外交公寓”王友身个展

展期:2016/8/30—10/30

地点:北京市朝阳区外交公寓12号空间

与中国唯一独享外交待遇的国际化社区“外交公寓”同名的王友身个展,是关于作品如何“展览”的展览,是借用当下日趋发达友善的“物联网”交互系统的有趣途径,呈现和记录了作品每日不断被“展览”、被“观看”、被“参与”的可能性。而在这自主和非自主的“外交公寓”里,作品是以“外交”和“公寓”这些特殊情境的文脉线索,来完成多层次的艺术与媒介、物理与心理等圈层空间的测试。

“荣与耻”王兴伟个展

展期:2016/9/10 —10/23

地点:北京站台中国当代艺术机构

王兴伟的个人展览“荣与耻”将在站台中国当代艺术机构于798的新空间拉开帷幕。此次展览由麦勒画廊主办,站台中国当代艺术机构协办。是王兴伟自2013年在北京尤伦斯当代艺术中心成功举办同名个展之后的首次个人展览项目。此次展览的作品、布展方式、画册都经过艺术家本人的深思熟虑,是艺术家自2008年来北京之后所涉及课题的一次集中的大胆表现和能量释放。艺术家本人认为,这个展览无须艺术家提供看画指南,现场直面作品是最佳方式。

“赵赵ZHAO ZHAO”赵赵同名个展

展期:2016/9/3—10/22

地点:当代唐人艺术中心

当代唐人艺术中心将推出赵赵近十年来最为重要的同名个展“赵赵ZHAO ZHAO”,呈现《塔克拉玛干计划》《西装》及《刀》三件全新的作品。展览由崔灿灿担任策展人。在这个展览中三件作品犹如一部叙事电影的三个独立篇章,彼此又构成一个完整的逻辑关系,勾连着一个地区的过去、现在与未来,勾连着这个国家、社会几十年经过的种种。赵赵的这三件新作品是在讲述一个艺术的社会故事,也有着自己逻辑清晰的叙事脚本,这种叙事逻辑也有着宏大的视野,在历史传说、现实介入、亲历故事、人文思考等诸多领域穿行,试图通过他作品的视觉呈现和他讲述的故事引发人们对于处于历史、现实、未来多维角度下的“自我状态”的思考。

–SHANGHAI 上海

影像上海艺术博览会

展期:2016/9/9—9/11

地点:上海展览中心

第三届影像上海艺术博览会于9月11日晚圆满落下帷幕。与往年相比,2016年展会创下销售纪录之最,其中前沿当代摄影备受瞩目。收藏家普遍评论称2016年展会为历届最佳,更是发现优秀亚洲新星艺术家的终极目的地。2016影像上海艺术博览会是目前为止国际化程度最高的一届,参展的50个主画廊分别来自15个国家的24个城市。超过27000名观众来到上海展览中心观展。参展画廊普遍反映中国观众积极参与、收藏升温,除传统画廊版块外,两个新增版块也不例外——关注移动影像的“连接”版块和关注首次亮相中国大陆的画廊的“平台”版块。它是中国大陆最国际化的艺术博览会、以及亚太地区最顶级的摄影收藏目的地。

借景——三水个展

展期:2016/9/17—9/26

地点:E空间

展览展出艺术家三水2016年最新创作的15件影像作品及两件视频作品。出生于70年代的三水是位敏感智慧的当代影像艺术家,他具备了一般同龄人所没有的艺术洞察力。相比于其他同龄影像艺术家的“社会叙事”,三水更加注重个人化的“私密性表达”。实际上,“私密性表达欲望”更多地出现在当下的艺术作品当中,也就是说三水淡化了属于60后和70后艺术家的“共性表达”化心理,选择了“个体诉求”化心理方式。从另一个角度来说,三水的影像作品代表了一种时间的跨度,隐隐约约的“形象”与“踪迹”很大程度地记录了时代的转变与前进。

–TIANJIN 天津

常青藤计划2016天津青年艺术周

展期:2016/9/1—9/12

地点:天津美术馆

“常青藤计划2016中国青年艺术家年展” 由中央美术学院版画系副教授康剑飞、“常青藤计划”项目发起人姜大方担纲总策展人。“常青藤计划2016”回归项目发源地天津,旨在诠释全新的品牌意义和发展方向,传扬青年艺术贴近生活、走进大众的艺术态度和美好愿景。同时,也希望积极响应国家关于地域艺术文化协同发展、增强城市文化软实力的战略指示,用艺术织网,通过为现代都市和普通公众带来象征当代艺术新势力的青年艺术周活动,让天津的人民群众能够亲自参与观感交互、动手设计、制作等浸入式体验,成就释放创意与时代艺术气息的新型都市艺术文化。

–WUHAN 武汉

“念奴娇”——钱忠平绘画作品展

展期:2016/9/11—9/26

地点:一席艺术空间

“念奴娇——钱忠平绘画作品展”展出钱忠平人物绘画作品,以“简洁的线条和单纯的颜色,以返朴归真的人文精神”写出艺术家“绘画元素的搭用和妙手回春的坦然”。谈到自己的作品,钱忠平很淡然又很执着,“画画,是手上的活儿,也是眼里的勾当。这眼里的勾当,是生理之眼是情绪之眼是理智之眼是学识之眼是修养之眼是秉性之眼”。在他的个人绘画史中,钱忠平认为其“绘画的高峰都出在了绘画语言与现实彼此融洽相处的时期。历史的大周期是这样,个人的小周期也是这样。此中的真意,可玩味处尚不知还有几许”。

–HONGKONG 香港

“园”王濛莎个展

展期:2016/9/24—11/5

地点:香港艺倡画廊

继2014年艺倡画廊为王濛莎和另外三位内地年轻女画家举行“玉台新咏”联展之后,今年首次为王氏举行个展“园”,展出王濛莎2014至2016年绘画的19张水墨画,题材有仕女、稚子、花草、树石、蝴蝶、鸳鸯、静物等,创作灵感来自她家乡太湖的园林景色和古代绘画。展出的画作中,有构图简约和温润晕染,亦有满布空间和浓烈色彩;有灵感取自古代文人册页,亦有现代梦幻的舞台效果,形成强烈的视觉对比。展名取单字“园”,借庭院的优雅景致,来表达当代女性的梦,可以说是一个心灵的花园。

–TAIPEI 台北

2016台北双年展

展期:2016/9/10—2017/2/5

地点:台北市立美术馆

基于各种思想实践、话语与展演机制的发想及影像生产,2016台北双年展策展人柯琳·狄瑟涵(Corinne Diserens)游走于异质论述,透过跨域艺术体验,形塑艺术作品与观者之间的“关键性亲密感”;将档案“文献”(Archiving)或是“反文献”(Anti-Archiving)的姿态、记忆模式、解读与使用、潜在挪用和再现间的关系进行拆解,同时纳入对于历史与文化典范转移的思辨。透过解密和活化,所使用之推论性方法,将成为探索美术馆穿梭知识体系的催化角色。本届双年展以视觉艺术、舞蹈、表演、电影、召唤历史的写作、编辑平台、讲座、工作坊等多种形式展现。

–KOREA 韩国

“异时空间”由金个展

展期:2016/9/2—10/2

地点:环形替代空间

此次展览作为由金首次韩国个展,所展出的平面作品,均精选于由金自2015年以来的最新创作,策展人是闵丙直。由金画面中时空交错的复杂景象,实际上是涵盖了东方与西方、传统和现代,而异于西方现代化的亚洲景象,同时也是急剧变化的时代产物,使其必须从更为宏大的角度去观照人文社会。由金的绘画包含着无法预测的时空之变,但却始终朝着明确稳定的规则前行。这种规则试图以平静的心境来审视混乱无序的世界。通过自律的方式将其作品与东方的思想结合起来,而并非单纯地重复现实中的解构与结构,从而寻求一种更为自由的方式,在现实时空的折叠和舒展之间解放自己。