“南郎北张:张印泉摄影研讨会”发言摘要

2016年4月23日,《中国摄影》杂志社与河北省摄影家协会在京举办了“南郎北张:张印泉摄影研讨会”,民国摄影史研究专家、摄影理论家、《中国摄影》杂志新老编辑们齐聚一堂,共同研讨张印泉的摄影艺术和摄影成就。以下是部分与会者的发言摘要。

龙憙祖

(原《中国摄影》杂志编辑、摄影界资深人士):

我感觉张印泉老先生是我们中国摄影界的一棵大树、一座高峰,是摄影界百科全书式的人物,值得大书、特书。我们守着这样的大师,但从前却做得很不够,直到现在还没有推出他的比较全面的作品集,更没有在全世界范围内介绍他。所以我提一个小小的倡议,现在就要出张印泉的全集。

另外,他的很多遗物现在都散落在民间,我们也应该下大力气、下大工夫去搜寻、去查找。我来开会以前翻了一些箱子,发现了张印泉老先生一篇文章的手稿,这个稿子完全是张老一笔一画亲笔写的,还是挺宝贵的。还有,张印泉老先生当年搞展览的时候,曾经把展览的目录给了我一份,我现在还珍藏着。关于这些东西,如果以后建立他的基金会或者纪念馆,都应该收藏下并展出。

陈 申

(原中国摄影出版社副社长、摄影史研究专家):

关于张印泉在1927年至1929年的这段历史我补充一下。他于1929年进了北京同济亲民储才馆,这个储才馆是北洋政府张作霖为了培养年轻军官而办的。张印泉在此毕业后,做了张学良的一个随行摄影师。

谈到“南郎北张”这个话题我说一下,这个说法出处在哪儿?“南郎北张”在解放后没有人叫过,因为当时的摄影家很怕这种说法。直到1985年我写《郎静山及集锦摄影研究》一文时提出“南郎北张”这个词,实际上这也不是我提出来的,以前就有人提出,但我觉得这是很江湖的一种提法,并非学术提法。不过,“江湖”说法也并非错误,它是过去中国,尤其是民国时期的一种习惯运用。

对张先生在创作上的评价,有几个人很重要。一个是陈正青,当时他是新华社摄影部副主任。他说从张印泉《四十年来从事摄影的回忆》这篇文章来看,张印泉40年来在创作上逐渐走上了一条正确的道路。我觉得这个评价还行,因为按照当时的社会氛围、那种舆论的主导,我们做这个评价也是勉强的,这等于以前是不正确的,都是风花雪月的,但是能做出这个评价也应该是很不错的。那么,再看下一个,这是刚才几个人都提到的狄源沧。他说张印泉在创作上不但保持了以往独特的风格,并且扩大了题材领域,除了他爱拍的风光和飞禽走兽之外,也常到工厂、农村和建设工地参观访问,拍出了不少反映新时代、新人物和新气象的照片。狄原沧是很有才华的摄影评论家,并且在创作上有深厚功底。用现在的眼光看,他的评价是接近于客观的。

佟树珩

(原《大众摄影》杂志主编、摄影评论家):

我在1951年到中华全国总工会工作,单位正好与新闻摄影局一墙之隔。当时新闻摄影局正在搞讲座,我就去听,记得第一个讲的就是张印泉,他后边还有郑景康、魏南昌。我有一个总的印象:张印泉的讲话非常有条理。他当时讲怎么样拍照片,怎么样使用照相机,镜头应该怎么用等,还讲到构图和拍好照片等。

到了1963年,我已经在《中国摄影》杂志当编辑了。那年夏天,张印泉患病休息,我接受任务约请张老写一篇自述的文章。那时,张老每天都到中山公园散步,我曾到公园看望他,记录他的口述,我还在茶座旁拍了他几个特写。

1971年4月,张印泉先生已经病重了,住在医院,我代表中国摄影学会到病房里看他。我当时是带上花束去的,没想到我去了以后,他已经处在弥留状态了,根本都不认识我了。而当时唯一在场的是狄源沧,他是特意从五七干校赶回来看望他的,他对张老的感情真是像亲人一样。

1945年日本投降后,张印泉先生在那么困难的情况下自掏腰包建立了北平摄影学会。建国后,他还培养了大量的摄影记者,教会他们怎么拍照。他又是我们《中国摄影》杂志的编委,还参加了很多外事活动。作为一个艺术家和摄影家也好,作为一个研究照相机的技术专家也罢,张印泉先生的确值得研究。

卫元理

(原新华社新闻研究所研究员):

作为摄影大师,张印泉在中国摄影界是一个特异的存在,是具有里程碑意义的代表人物。他在中国摄影史上的地位,是独一无二的,没有人能够代替。在摄影领域,张印泉堪称全才。他视摄影为生命,几十年来刻苦钻研,孜孜不倦,从光学理论到摄影技术技巧,从暗房工艺到相机镜头的制作与改进,他都有深厚的学识和丰富的经验,并取得了卓越的成就。这些都有他的著作和作品为证。张印泉是学者,是摄影艺术家,也是能工巧匠,属于全能型摄影家。

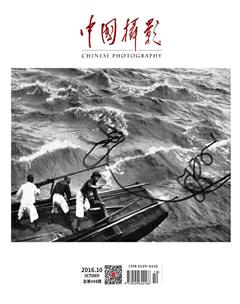

张印泉在摄影创作上勇于探索,开一代新风。早期,他在创作上走的也是模仿绘画的“唯美”的路子,取材布局,追求唯美的发挥,及合乎“画意”的结构。“九一八”事变后,国难当头,抗日救亡运动高涨。在时代潮流的冲击下,他的创作思想、题材、内容、风格,都发生了重大变化。他不再把自己关在“象牙之塔”,开始把镜头对准社会人生,从“画意”转向“写实”,提出了“简洁、明朗、生动、有力”的口号。他指出:“目下中国所需要的新的艺术,不是风花雪月,不是旖旎温柔,是披荆斩棘,是开创奋兴。”而在创作实践中,他大量拍摄下层劳动人民的生活和反映现实的作品。画面的主人公,有农民,有码头工人,有泰山挑夫,以及与风浪搏斗的水手。他使用35毫米小型相机,采用抓拍的手法,捕捉生动自然的伟大瞬间。他的作品,现场感强烈,充满活力和动态之美,给影坛带来一股刚健清新之风,影响深远。

“南郎北张”的说法,不是“江湖”的说法,早在20世纪30年代就有了。上海郎静山、北平张印泉,在摄影界出道早,声望高,都是属于所处地域的领军人物。他们周围,团结了一批摄影家,经常开展摄影活动,举办影展,观摩学习,促进了摄影事业的发展。“南郎北张”之说,反映了摄影界对于两位大师的才能和艺术成就的推崇和认同,这是历史的发展和积淀,是自然而然形成的,也是符合客观实际的。

“南郎”“北张”神交已久,相互倾慕,他们还曾经见过面。那是1948年10月,郎静山曾来到北平,在摄影家赵澄的陪同下,专程去张印泉府上拜访,两人相谈甚欢。第二天还相约同游颐和园并摄影。在京期间,郎静山的相机出了毛病,到处找不到人修理,就找到张印泉。张拿过来一看,弄几下马上就好了,所以郎静山对张印泉确实是佩服。

1966年,郎静山撰写的《中国摄影史》“我国在摄影上的研究发明”一节中,以较大篇幅详细介绍了张印泉自制和改造镜箱和镜头的情况,并给予了高度评价,认为“这种发明,还是很有不朽的价值”,所引材料和附图就是那次会面带走的。

曾 璜(新华社高级编辑):

我有幸在2009年接触到了张印泉的一批作品,其中有533张底片和214张原版照片,这是在中国的一个收藏市场上出现的。我做了考证,可以证明这是张印泉原来的东西,包括相纸以及整个大的感觉。

我们应该做一个口述史,这是一个比较有意思的事情,因为这涉及到怎样为张印泉定位的问题。以前我们对老摄影家的定位很政治化,这是两部分原因,一方面是外界对他的政治的定义;另外本身为了避免一些风险,比如他不提张学良上华山的事情,不提与张大千和郎静山有很好的关系等问题,这都是他在回避一种政治风险。

至于如何界定张印泉,我非常赞同卫老(卫元理)的定义,即他是民国时期最全面的摄影人,理论、实践、器材、技术等都很全面。这个确定下来,很可能在摄影史上,不单单是借“南郎北张”或靠郎静山来定义张印泉,在中国摄影发展史上,他有可能在很多地方比郎静山更有价值。

我们现在对张印泉的研究,第一是要在中国摄影史这个框架下去研究,然后再让张印泉进入世界摄影史的研究框架中。这其中有技术操作的问题,一方面是靠中国摄影家协会和摄影研究机构去做,另外,他的家人在这方面也可以有所作为。

许华飞

(中摄协理论研究部副调研员):

此次研讨会的题目中有“南郎北张”几个字,我们可以设想一下,今天要是开郎静山先生的研讨会是不是还用这个题目。我觉得,在大家的潜意识里边,是不是有提一下郎老、抬一下张老的意思?我们研究张印泉的目的和意义是什么?这是我们很关心的一个话题。张老先生作为全能型摄影家留下的东西很多,我认为有如下两个方面值得我们去研究。

一是,这个人的精神世界能给我们带来什么。张老一生命途多舛,他的摄影创作更不是一帆风顺的,他是被命运带着走的摄影家,但他也是一个一直努力向前的人,当不能再去创作时,即便在二线做学术、做技术,他同样也可以做到世界先进水平。从这一点上讲,我觉得张老是一位值得我们一代又一代的年轻人牢牢记住的人,我们要在张老身上看到力量。

二是,作为摄影史研究和学科建设,张老能给我们带来什么。过去多年来民国年代摄影史的研究过于政治化,主线是红色摄影史。例如我们过去谈抗战时期的摄影史,延安、晋察冀说得很透,重庆和上海“孤岛”也会提及,南京、北平的影人、影事就很少涉及。中国摄影史是一个庞杂的概念,在这个概念之下,充斥着大量细节。如果有一个机构或者写作班子来做未免过于困难。但如果发动各地区、各机构都来完成与自己有关的“本土史”,再去完成拼图就会简单很多。这次研讨会的主办单位是《中国摄影》杂志社和河北省摄影家协会。这两家联合起来,做了一件“本土研究”的工作,也为中国摄影史补上一课。《中国摄影》杂志社则首次尝试以机构为单位,开展本土摄影研究,也是一种令人感佩的尝试。

陈 攻

(《中国摄影》杂志编辑):

我今天主要跟大家分享一份有关张印泉的口述史—《印泉自述》。这是已故摄影评论家狄源沧先生在1962年采访张印泉先生的口述记录稿。在这篇记录稿里,其中有一段难得的是谈到关于张印泉在西安事变前后的经历。据张印泉回忆,因为他在《大公报》上发表过不少作品,于是引起了张学良将军的注意。张将军安排他的秘书汇来200元路费,找他去张将军那里工作。起初张印泉并不乐意,以为老跟在张将军屁股后面跑,每天要坐班,怕影响自己的摄影创作。但是后来感到好处不少,走的地方多,摄影资源丰富,创作更多。张印泉还介绍,1936年西安事变前夕,很多东北军的军官私下对蒋大骂、特骂,还要收拾他,他很怕在谈话时闹起来。后来天冷,张印泉就回北京了,西安事变随后发生了,因此他之前看到的反蒋情绪也就是十分之一吧。在西北的三个多月里,他印象最深的是第三次上华山。说前天睡的晚,早晨天还没亮,张学良将军就来敲门,张将军的习惯是跳墙进来,进来就说赶快跟他走,先到华清池,然后告诉他蒋介石要游览华山,要陪同照相。

我国新闻摄影理论前辈蒋齐生先生曾对我谈到过关于张印泉先生在西安事变前后的这段经历,他说他觉得很可惜,张印泉不应该回北京,这样他会有一次极佳的机会,能够记录西安事变的全过程。蒋老一生搞新闻摄影,他从新闻摄影的角度,觉得张印泉失去了一次记录西安事变的机会,但从我们现在的角度来看,也不应该苛责偏重艺术摄影的张印泉先生。另外,“全能摄影家”这个评价应该是蒋齐生在他的新闻摄影理论专著当中对张印泉的评价,我个人认为是很准确的,因为无论在摄影理论、摄影创作还是器材技术方面, 张印泉先生都是当之无愧的大家。