飞扬的风马或静止的经幡

祁发慧,又名邦吉梅朵,1988年生于安多宗喀,文艺学博士研究生,主要从事文学批评与文化研究。学术论文与文学作品散见于《作家》《先锋诗》《中国诗歌评论》《星星·诗歌理论》《东京文学》《牡丹》《青海湖》《西藏文学》《文艺报》《民族文学研究》《中州大学学报》《郑州师范教育学报》《西北师范大学学报》等。

从卓尼到成都,从诗歌到小说,从藏文到汉文,觉乃·云才让——这位温婉谦和的安多男子少年时代就与文字结缘,十八岁之前接受了较为系统和完备的藏语言文学教育,深受藏族古典文学的熏陶。因此,我很难想象这位直到大学才自学汉语言的人是通过何种努力才开始汉语写作和藏汉双语翻译的,不想悉数罗列出他业已取得的各种荣誉和成绩,只觉这一路走来,他对文字、对文学的那份热爱是诚挚的。

现在呈于我们面前的小说《守戒》其实是一个译本,或者说这是写、译皆出自云才让之手的一篇双语小说,藏文版的评论文章已经进入五省藏区的藏文教材,汉文版在被他“藏匿”多年之后示于我们。想必两种相异的语言形式表现出的内容定有不同,至于翻译中所存在和出现的差异本身就交给云才让自己吧,我们暂且只讨论文本《守戒》,因为语言在文学表达中作为符号或媒介,不管是藏文还是汉文仅是形式的不同,它们所表达和展现的皆为云才让之所思所想、所感所悟。虽有表现形式的不同,但其情感结构是不变的。《守戒》从一开始便纳入了一个悖论元素及其背后隐藏的选择行为。守戒的对立面是破戒,所以叙事的展开和故事的推进必然从“守”与“破”的矛盾对立中延展,而针对“戒”的自主性行为也必然落实到“守”与“破”的选择行为中。

作者在小说开端并没有交代阿克扎巴的生平经历,而是从阿克扎巴与女主人才让拉姆在帐篷内遭遇的尴尬说起,很明显阿克扎巴是个“有故事”的人。他在诵经结束后听着德白的情歌上山坡散步,“痛痛快快地过了一把从城市里学来的青年人释放激情的瘾”,也在黄昏时分泛起忧伤的思索:“这个黑影何不是时间呢?人活着的每分每秒都在跟时间赛跑。”关于时间和人生的思考也勾起了他心中愧疚的秘密,原本是想去圣地拉萨朝拜,不仅未能成行,而且落上“偷跑”出寺院的罪名。只是这种负罪感因“毛遂自荐”去牧人家诵经而得到一种精神上的“自我安慰”,负罪感也因此得到洗涤和冲刷,这次小小的破戒也算是得到了平衡,毕竟初心是善的。可是,眼下对才让拉姆不成形的荷尔蒙反应,让阿克扎巴意识到“违反神圣的戒律诚然是个罪过”,从而陷入“守”与“破”的两难选择和挣扎中。那么才让拉姆对他是否也有思慕之情呢?才让拉姆的丈夫是一个特别“像城里人的牧人”,常年奔波在外做生意,夫妻二人聚少离多。对于男女之事,才让拉姆对丈夫有所怀疑,但是她“没有做过任何对不起丈夫的风流事”,只是隐约感到“让她继续这样死守阵地有时也感觉冤枉”。

至此,作者用两个平行的叙事结构赋予“守戒”双重含义,阿克扎巴之守是守戒律,才让拉姆之守是守妇道,两个人同时处于“守”和“戒”之中。斗尕扎西是小说中的一个未成年人,每天帮母亲才让拉姆放牛赶牛做家务,但是他也处在一个扩大意义上的“守”与“破”之中,即是否听母亲的话,按母亲的意志行为做事。虽然他与母亲斗气准备离家出走,但最终还是回家做饭做家务。他作为少年的叛逆与反抗是不成形的,因为在这个家庭中,照料牲畜似乎是他男性身份天然的义务和责任。如果说阿克扎巴、才让拉姆、斗尕扎西是“守”的一方的话,拥措卓玛则是“破”的一方。拥措卓玛在与才让拉姆的闲话中坦言自己与丈夫之外的人有过鱼水之欢,她们两个人关于女人是否应该“守妇道”的家常闲话,其实是针对“守”与“破”的观念之争。因此,小说中的守戒最终成为一个辩证的意象,被作者转写进一种自我意识的星丛之中,而那竿经幡就是守戒作为意象的符号表征。

从标题到内容都不难看出这篇小说是围绕“守戒”展开的,在才让拉姆和阿克扎巴两个人“守”与“破”的平行叙事中,分别嵌套进去阿克扎巴偷跑出寺院和才让拉姆幼时杀生和公婆去世的情节作为故事发生的引子,从而扩大“守戒”这一主题的内在意涵,赋予守戒一种形而上的隐秘意义。当然,这个意义是需要挖掘和解释的。

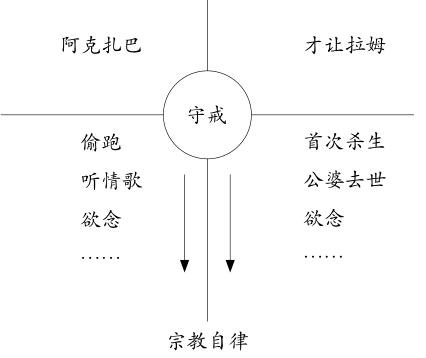

阿克扎巴守戒律与才让拉姆守妇道这两者有意义层面的相似性,其核心是本能作为有机体生命中固有的一种原初状态的冲动,这是一种具有极大不确定性的神秘的存在,深藏在他们的潜意识中。小说中表现为两人在遭遇尴尬之后矛盾挣扎的内心世界,但他们“把这种来自体内的大自然的呼唤置于信仰的对立面,勇敢地跟它较量”,即是说,他们是在用意识压抑潜意识。但是,这个意识并非是他们的自我意识而是一种宗教意识和道德伦理意识。阿克扎巴从才让拉姆成熟曼妙的身姿中意识到了自己儿童期欲望的存在,但是他从小在寺院长大,接受僧侣的价值观,他先验地认为释放本能是不可为的是向恶的,因此守戒对他而言是为了让自我获得意义。才让拉姆并不清楚守妇道对自己的清晰意义,但是她深知不守妇道将会面临的舆论压力,因此守戒对她而言是他人对自己的一种价值判断。同为守戒,其意义在具体发生时因个体差异而有了差别,也因这种差别而形成价值上的对立,即守戒同时作为价值和行动时的对立,行动是属于物质世界的,而价值是超验的,作为行动的守戒解决不了作为价值的守戒中出现的问题,反之亦然。在黑格尔的哲学中行动与价值是对立的,在弗洛伊德的精神分析中行动与价值是困境,文本中它们是共存的。因此小说中的守戒并不仅仅是一种具体的个体行为,而且是一种抽象的观念和价值判断,其意义结构是纵深的:

出家受戒的僧人从某种意义上讲并不完全是个男人,他不能结婚,从性的角度讲是不完整的人,若要成为完整的人就意味着破戒,而破戒又意味着不是真正的僧人,这是阿克扎巴同时作为男人和僧人之间不可调和的矛盾。同样,恪守为妇之道和解决正常的生理需求也是才让拉姆同时作为妻子和女人的矛盾。那么这个矛盾之源是什么呢?或者说守戒与破戒的矛盾中会有某种更深的意义或价值。不难发现针对欲望本能的守戒只是小说的一个表层结构,其深层结构是存在的现实与追求的意义之间的矛盾关系,也是宗教守戒作为意识与个体潜意识之间的矛盾关系,这些看似矛盾对立的关系在小说中形成的关系群统一化解于来自宗教的自律精神。

小说中写到他们在吃饭前会诵念《加曲》,包括阿克扎巴在才让拉姆家诵经祈福,都是在用一种特殊的语言获得特殊的意义,用特殊的行为获得特殊的意义。诵读经文意味着诵读一段宣称是真理的论述,并且相信其中确有真理,正如他们念诵的《得噶经》(“得”在藏文中为伞,“噶”在藏文中为白,“得噶”是大白宝伞本尊佛),是一部修持大白宝伞本尊佛的大乘佛教经典。吟诵不仅仅是一种语言效果,它表现出语言或哲学再现的本质越来越深,越来越系统化,经文作为语言的物化,也是对个体思想的物化。与此同时,经文作为宗教信仰的一种表现形式,会在不断的重复中成为个体行为的规约,而这种规约又表现为各种具体的戒律,或者再现个体与他或者她的现实存在条件之间的想象性关系,或者内化为行为主体的内在信念(inner conviction)。在此意义上,守戒就是他们的内在信念,就是宗教自律精神的一种具体表现。当然,这种内在信念不单单来自宗教信仰,草原人的生产方式决定了草原人的生活状况,决定了他们对世界的认知方式,他们敬畏与自己一并生活着的一切,他们赋予周遭的一切以神性和圣洁,因此,草原人的思想是被自然和宗教共同安排过的。

可能正是由于这种内心经验的积淀,草原人会对自己的生活经验和历史事件赋予特定的意义,甚至可以说他们是为意义而活,而宗教信仰恰恰是获得意义的中介。我们暂且把草原人获得意义的行为称为一种务虚精神,小说中才让拉姆不杀生、与阿克扎巴一起救治母狗以及恪守妇道的动力都是虚无的,因为我们不能立刻看到杀生、不救治母狗会出现的恶果或者可能会遭到的报应,她想象并假设了可能会出现的结果,并且畏惧这个结果,所以她用虚无固守了这个意义,并为这个意义得以实现而努力。小说的结尾处那一场“把绿油油的草原变成了茫茫雪野”的夜雪,不就是对此最好的象征和解说吗?诚然,这与《红楼梦》中那句“白茫茫大地真干净”不可同日而语,因为雪在高原是寻常之物又是圣洁之物,草原人感恩于雪带来的福祉,自称雪域之子的他们如雪花一样来到雪域又消失于雪域,这也注定他们追寻意义过程中的观念和价值是宿命的,是万物有灵的。

直至故事结束,阿克扎巴也没有在现实中破戒,但是哪怕是梦中象征性的“破戒”也“足以让他忏悔一辈子”。这让我们不得不思考这样一个问题:道德伦理、宗教信仰的规约和戒律究竟是约束人的还是责人的呢?小说开篇有一个极好的隐喻——“帐篷门口高高的竿子上挂着一面橙色的经幡,偶尔随着微风的吹动,经幡轻轻飘扬起来”。无论风吹雨打,斗转星移,只要竿子不动,经幡就会挂在上面,通常一根“达敲”(挂经幡的竿子)会挂好几条经幡,经幡作为一个物化的宗教性符号,它对于藏人的意义类似于灯塔对航海之人的引导性作用。所以,只要经幡在那里,只要“隆达”在那里,藏人就会意识到一种来自宗教的约束力,阿克扎巴的身份让他无时无刻不意识到戒律的存在、信仰的存在、宗教的存在,所以他的行为不可能触及破戒的本质。其实,对于僧人,戒律是宗教性的神圣存在;对于俗世之人,道德伦理是自律的标准。那么,那些非戒律的、非道德的、非伦理的会因为戒律、道德、伦理的存在而不存在吗?显然不会,这一切都是并存并生的,只是我们用一些既定的观念、意识、判断、意志规定它们应该这样或者那样。所谓守戒,最终也只是守自己的戒。