珠江口赤潮爆发过程中水体及表层沉积物间隙水中营养盐与叶绿素的变化特征

赵春宇,谭烨辉,柯志新,刘华健,刘甲星

(1.中国科学院南海海洋研究所 热带海洋生物资源与生态重点实验室,广东 广州 510301;2.中国科学院大学,北京 100049)

珠江口赤潮爆发过程中水体及表层沉积物间隙水中营养盐与叶绿素的变化特征

赵春宇1,2,谭烨辉1,柯志新1,刘华健1,2,刘甲星1,2

(1.中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室,广东广州510301;2.中国科学院大学,北京100049)

为探讨夜光藻赤潮爆发时期,珠江口沉积物营养盐的分布与释放特征及其对水体和沉积物中叶绿素Chl-a、脱镁叶绿酸Pha-a分布的影响,于2015年1月对珠江口进行了采样分析。研究发现,在赤潮爆发期间水体中的NO3-N、NH4-N含量较高,占DIN的比例分别为59%、32.8%。表层水体中营养盐含量均高于底层,这是因为表层水体主要受陆源污染,营养物质含量较高,而在底层水体中,由于赤潮中后期浮游生物沉降到底层,消耗了底层的营养物质,使其浓度低于表层。PO4-P和SiO3-Si的分布特点与前者相似,其平均值分别为0.019 mg/L、0.74 mg/L。与此同时,沉积物间隙水中的营养物质不断向水体中释放,促进了水体中浮游植物的生长繁殖,从而为夜光藻赤潮的爆发提供丰富饵料。此外,浮游植物的生长与沉积物/水界面之间的NH4-N、SiO3-Si扩散通量呈现极显著相关关系(P<0.01),此时沉积物起到了污染源的作用。沉积物中叶绿素Chl-a和脱镁叶绿酸Pha-a的含量均较高,尤其在赤潮污染严重海域含量分别高达1.16和3.2 μg/g,并且Pha-a的含量与水柱总Chl-a呈现极显著相关(P<0.01),这是因为赤潮期间衰老或死亡的浮游植物及夜光藻沉降到表层沉积物所致。因此,赤潮的爆发可显著提升底栖生产力水平。

赤潮;营养盐扩散通量;叶绿素Chl-a;脱镁叶绿酸Pha-a;底栖生产力

珠江口及其邻近三角洲地区人口密集、经济发展迅速,为广东省GDP做出了重要贡献。然而在带动国民经济发展的同时,生活污水、工业废水等污染物的任意排放,对该地区的生态环境产生了严重破坏,最直观的表现就是赤潮的频发 (董燕红等,2009)。我国是赤潮危害最严重的国家 (申力等,2010;Wang et al,1996;Yin et al,2000),其中珠江口是我国的赤潮多发区,主要的赤潮生物有球形棕囊藻、双胞旋沟藻以及中肋骨条藻、夜光藻等 (韦桂秋等,2012;钱宏林等,1999)。珠江径流每年携带大量有机物质进入珠江口,在沉积物中微生物的作用下发生矿化反应,释放出营养盐,使得该地区水体呈现富营养化状态。水中赤潮爆发主要依赖于水体的富营养化程度,营养盐是其爆发的物质基础。夜光藻赤潮在我国渤海、东海以及南海均有发生 (周遵春等,2002;Tang et al,2006;黄伟建等,1993),藻细胞除了直接摄取营养物质外,其主要依靠摄食其它浮游植物进行生长繁殖;夜光藻虽然本身不含毒素,但能阻碍鱼类呼吸使其窒息,在其死亡残体分解过程中还能产生有害物质,从而扰乱了海洋生态系统的稳定性(尹翠玲等,2013)。

沉积物作为生源物质重要的源和汇,对水体中的营养盐起着重要的调控作用 (Southwell et al,2011)。研究发现,虽然水体中陆源排放的N、P等营养物质已有所减少,但水体中的N、P含量仍然很高,其主要原因是储存在沉积物中的营养物质不断地释放。水体中的有机物能够在微生物的作用下降解为营养盐释放到间隙水中,由于浓度梯度的存在,从而使沉积物间隙水中的营养物质向水体中释放亦或被沉积物所吸附,为底栖藻类及水体中生物的生长繁殖提供养分 (潘建明等,2002)。叶绿素Chl-a是水体中浮游植物、底栖藻类等所共有的光合色素,能够衡量水体中的生产力水平。在表层沉积物中栖息着大量的底栖藻类 (李肖娜等,2004),这些底栖藻类能够在沉积物-水界面交界处进行光合作用,依靠水体以及沉积物间隙水中的营养物质进行生长繁殖。以往的研究中很少涉及底栖叶绿素的测定,通过沉积物中叶绿素Chl-a的含量的测定能够对底栖微藻的生产力进行估算 (费尊乐,1997)。在部分海区底栖藻类的生物量甚至高于上层水体中浮游植物生物量,对整个海区的生产力做出巨大贡献 (尹桂金等,2012)。同时赤潮生物沉降到沉积物表面后也能够利用底层的营养物质生存繁殖。2015年1月4日至13日珠江口夜光藻赤潮严重爆发,影响面积达7 000多平方米,主要发生于珠海附近海域非养殖区,此外2014年11月28-30日也出现了夜光藻赤潮,由此可见,珠江口地区已成为赤潮高发区。本文系统地分析了珠江口水体及其表层沉积物中营养盐、叶绿素Chl-a和脱镁叶绿酸Pha-a的分布特征,揭示了夜光藻赤潮爆发期间各生源要素的分布特点以及赤潮爆发的原因,以期为了解珠江口有害赤潮的发生机制以及防治措施提供依据。

1 材料与方法

1.1样品采集

本研究起止于2015年1月10日至15日,此时正值夜光藻赤潮爆发中后期。调查海区及站位布设如图1所示。使用5L Niskon采水器采集海水,水样经Whatman GF/F滤膜过滤,并将滤液倒入于80mL聚乙烯瓶中,用于营养盐分析测定;滤膜用锡箔纸包裹后存放于液氮中,用于叶绿素Chl-a的测定。表层沉积物使用蚌式采泥器进行采集,取扰动较少的表层(0-5 cm)处泥样装入密封袋内避光保存于-20℃冰箱中,带回实验室分析。温度、盐度、溶解氧(DO)以及pH等指标利用YSI 6600多参数测量仪进行测定。

1.2样品处理及分析

表层沉积物叶绿素Chl-a的测定采用湿样法:准确称取1.2 g左右的沉积物样品于离心管中,加入碳酸镁饱和丙酮溶液10 mL,超声15 min之后存于-20℃冰箱避光萃取24 h,离心(4 000 r·min-1,15 min)。用荧光计(Turner Design 10 fluorometer)测定其叶绿素Chl-a和脱镁叶绿素Pha-a的含量。

图1 珠江口采样站位示意图

将沉积物样品离心(4 000 r·min-1,15 min)得到上清液,用0.45 μm孔径的醋酸纤维滤膜过滤获得沉积物间隙水,保存于-20℃冰箱用于分析测定。营养盐各指标(NH4-N、NO3-N、NO2-N、SiO3-Si、PO4-P)测定原理按照《海洋监测规范(GB 17378.4-2007)》的方法进行测定:NO3-N用锌-镉还原法、NO2-N用重氮偶氮法、NH4-N用靛酚蓝分光光度法、PO4-P用磷钼蓝分光光度法测定、SiO3-Si采用硅钼蓝法进行测定,使用仪器为AA3营养盐流动分析仪。孔隙度φ的测定采用重量法,φ=(r-s)/r,其中r为沉积物湿重,s为沉积物干重(105℃烘干至恒重)(N.Ospina et al,2014)。

此外,数据分析及作图采用 Surfer 11.0、Origin 9.2、CorelDRAW X6以及Office 2010等软件。

2 结果及讨论

2.1赤潮爆发期间营养盐分布特征

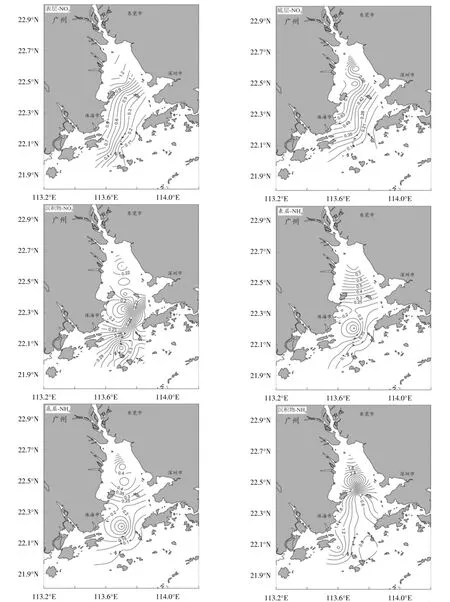

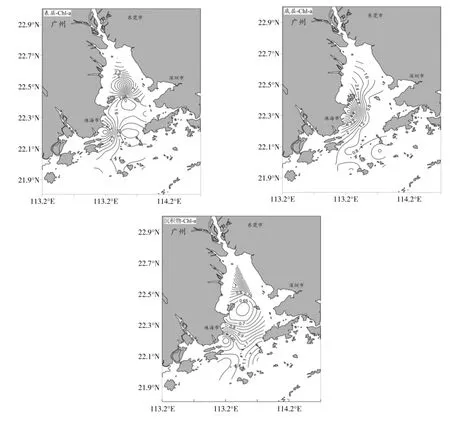

在本次研究中,各营养盐指标空间分布如图2所示。赤潮爆发期间珠江口水体中NO3-N、NH4-N、DIN的浓度范围分别为 0.09~1.34 mg/L、0.03~0.83 mg/L、0.14~2.36mg/L,平均值分别为0.37mg/L、0.21 mg/L、0.62 mg/L。其中,NO3-N和NH4-N在DIN中所占的比例约为59%、32.8%。水体中NO3-N、NH4-N水平分布大致由珠江口上游至外海呈递减趋势,与前人的研究一致 (Shi et al,2014),这可能与入海河流携带大量营养物质有关(褚帆等,2015)。NH4-N在珠海附近海域含量相对较低,这与赤潮的爆发有直接关系,因为在含N营养盐的各种形态中,浮游植物优先摄取NH4-N(Madinglry et al,1983)。在营养盐的垂直分布中,水体中NO3-N、NH4-N、DIN含量表层均略高于底层,尤其是在珠江口靠近虎门一带表层营养物质明显高于底层,这是由于珠江口海域水体表层营养物质主要来源于富营养的生活污水、农业化肥等陆地径流,使得表层各营养盐指标增高(岳维忠等,2007;Zhao et al,2009)。研究指出,河口区营养盐的主要来源于河流输送以及污染源排放,水体底层营养盐的来源主要来自于表层水体的垂直扩散(张继民等,2008)以及沉积物间隙水中营养物质的释放。由图2中表层沉积物间隙水中无机氮营养盐含量的分布规律可以看出除了NO3-N以外,间隙水中的NH4-N含量明显高于上层水体,占溶解无机氮的比例为73.4%~95.2%,这是因为珠江口沉积物整体上处于还原环境 (潘建明等,2002),反硝化作用和“氨化”作用强于硝化反应,使得沉积物间隙水中NH4-N含量较高而NO3-N的含量较低。在珠江口近外海处,NO3-N的含量反而高于底层水体,可能是由于入海口处水动力条件复杂,沉积环境的还原性减弱而氧化性增加,使得硝化作用略有增强所致。

水体中PO4-P、SiO3-Si的含量分别为0.007~0.039 mg/L、0.24~2.17 mg/L。表层水体和底层水体中PO4-P的分布规律相一致,最高值出现在Z10、Z11号站位附近。SiO3-Si的分布与NO3-N相似,由西北至东南递减,两者在表层的含量均高于底层水体。但在珠江口入海口附近差异明显缩小,这是因为采样期间正值冬季,冬季季风盛行,入海口附近的水体交换较珠江口内部强烈,使得水体垂直混合作用加强所致,而在正常年份内,水体表层和底层营养盐浓度差别不大。本次夜光藻赤潮发生时期DIN、PO4-P和SiO3-Si的含量均低于同季节其他年份 (张霞等,2013),这是因为夜光藻爆发前期浮游植物大量繁殖消耗了水体中营养盐,从而使其浓度降低。从图2可以看出,由于沉积物中的PO4-P、SiO3-Si含量均高于水体,在水体扰动的作用下促进了沉积物间隙水中高浓度营养盐的释放,使底层水体中营养物质含量增高,从而为赤潮的爆发提供基本的营养条件 (黄小平等,2002)。已有研究指出当水体中无机氮含量大于0.2 mg/L,无机磷含量高于0.002 mg/L时,便会促进赤潮的发生(黄良民等,2003)。水体富营养化程度的不断加重,是夜光藻赤潮发生的根本原因 (黄长江,1997)。

(图待续)

(图待续)

图2 水柱表层、底层及间隙水中各营养盐指标(NO3-N、NH4-N、DIN、PO4-P、SiO3-Si)空间分布

2.2赤潮爆发期间营养盐释放通量估算

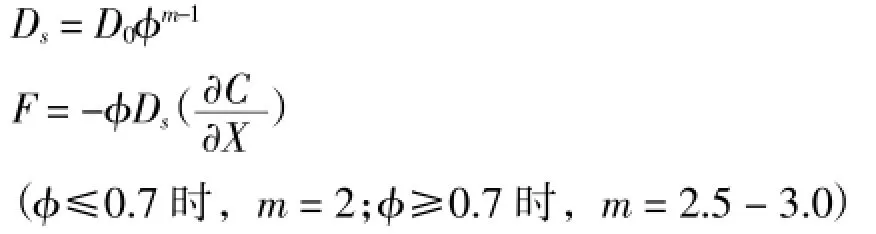

营养盐在沉积物/水界面上的扩散速率由沉积物表面附近上覆水和表层间隙水的浓度差异所控制,因此根据Fick第一扩散定律对扩散通量进行估算 (Ullman et al,1982;黄小平等,2006),其改进公式如下:

上式中,F为沉积物-海水界面营养盐扩散通量;Ds为沉积物中营养盐的扩散系数;D0(与温度有关)为无限稀释溶液中溶质的扩散系数,18℃时NO3-N,NH4-N,PO4-P,SiO3-Si的扩散系数分别为:15.3,16.1,8.5,6.8(×10-6cm2/s);φ为表层沉积物孔隙度;为界面浓度梯度,一般用表层沉积物间隙水浓度与上覆水浓度差估算。

图3 珠江口各站位沉积物/水界面营养盐扩散通量

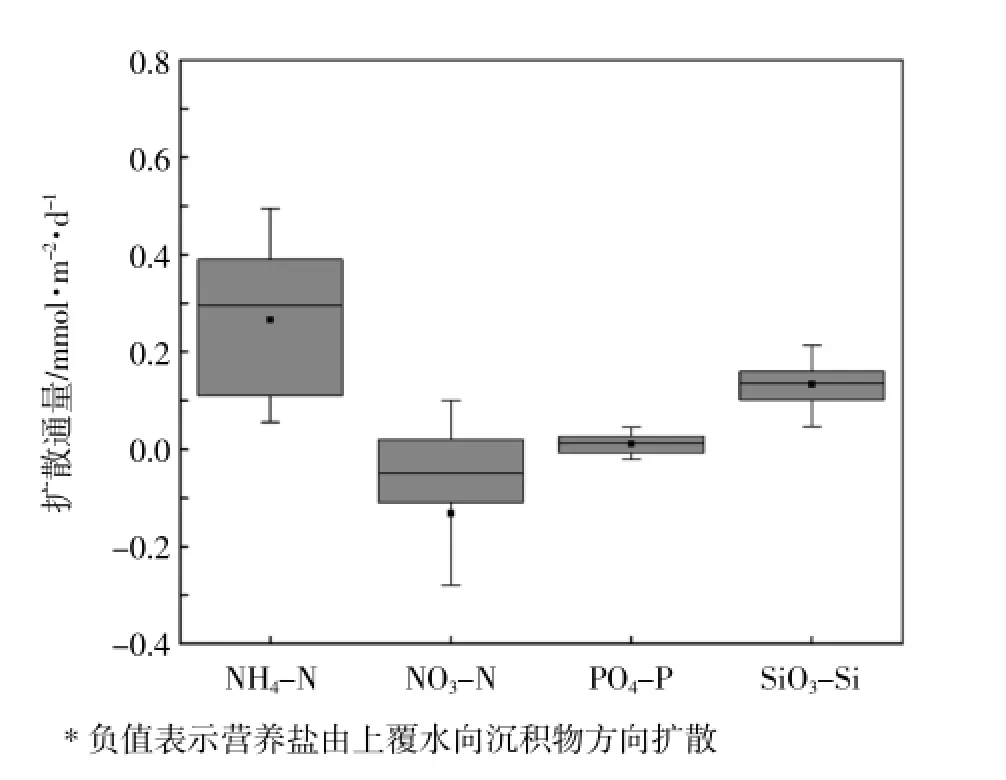

利用Fick定律对珠江口各站位的沉积物/水界面中的营养盐释放进行了粗略估算,估算结果如图3所示。本次试验实测了孔隙度φ(平均值为0.53),测定结果与前人一致(Zhang et al,2013),相比估计值其结果可靠性更高。在赤潮爆发期间,NO3-N的扩散方向整体上由水体向沉积物方向扩散。然而在靠近珠江口外海的站位中,其扩散方向发生改变,即由沉积物间隙水向上层水体扩散,扩散通量最大值出现在珠海附近的Z11号站位,可能是由于该海域赤潮的爆发使得衰老或受夜光藻抑制的浮游植物沉降到底层水体,消耗了大量的NO3-N使得底层水体浓度降低的缘故。加之水体的剧烈混合作用,使得沉积物释放出NO3-N补充上层水体。其余营养盐指标NH4-N、SiO3-Si的扩散通量基本均为由沉积物间隙水向上层水体扩散,NH4-N通量略高前人的研究 (Zhang et al,2013)。总体上沉积物作为营养源不断地向水体释放,并且最大释放通量均出现在珠海赤潮发生海域,促进了水体中浮游植物的生长,从而为该海域夜光藻的生长繁殖创造了有利的摄食环境 (王寿松,1997)。PO4-P的扩散通量除了受扩散、溶解和吸附等作用所控制,还与其存在形态以及潜在的氧化还原反应有关。研究期间虽然PO4-P的扩散方向不一,但在靠近赤潮区的珠海海域,其扩散方向为正值。本次研究结果中,由于湾口环境的季节变化以及研究方法的异同,造成了实验结果与前人略有差异 (石峰等,2004),但总体趋势是一致的。沉积物在一定程度上发挥着营养源的作用,对水体富营养化具有重要贡献,往往能够成为诱发赤潮的潜在因子(翁焕新等,2004)。由图4可知,底层水体以及表层沉积物中Chl-a含量与间隙水所释放的NH4-N、SiO3-Si均呈现出不同程度的相关关系,其中NH4-N扩散通量与底层Chl-a之间以及SiO3-Si扩散通量与沉积物Chl-a之间均呈极显著相关(P<0.01)。进一步说明了沉积物中的营养盐的释放能够对水体中浮游生物的生长繁殖产生调节作用,从而促进赤潮的发生。

3.3赤潮爆发期间叶绿素分布特征

图4 沉积物/水界面营养盐(NH4-N、SiO3-Si)通量与Chl-a含量关系

图5 珠江口表层、底层以及沉积物中叶绿素Chl-a的分布特征

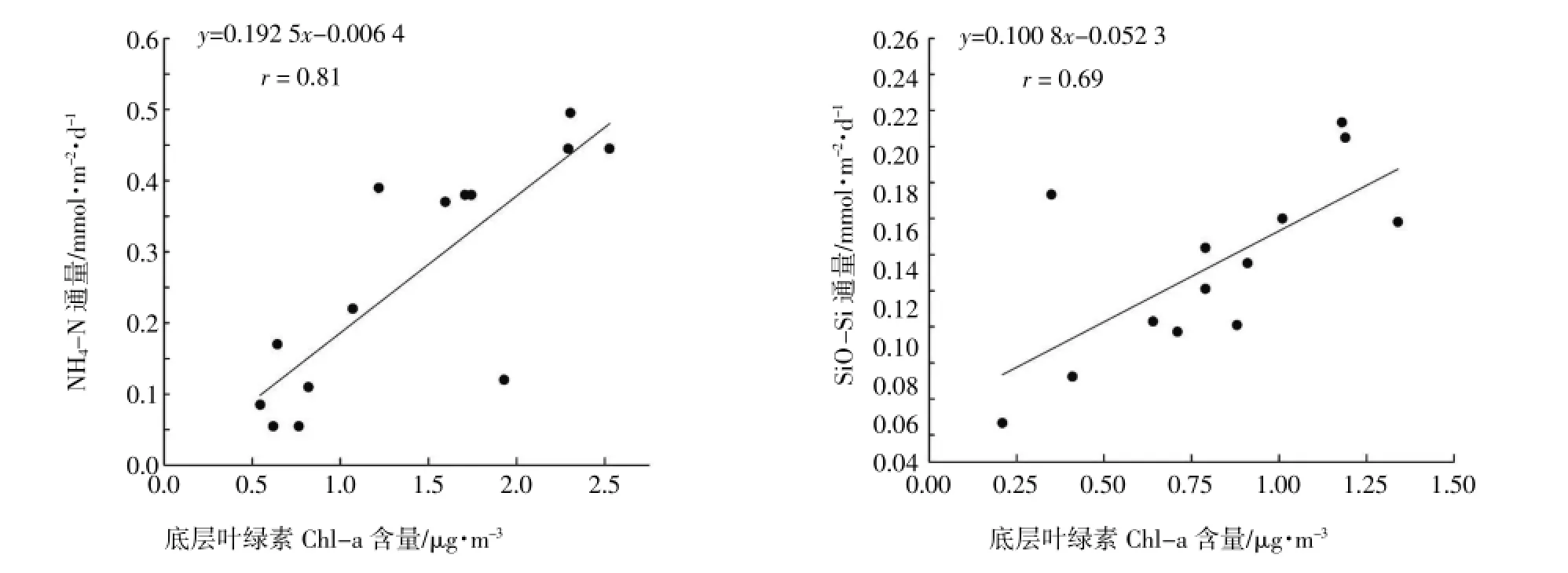

由图5可知,在夜光藻赤潮爆发中后期珠江口水域表层叶绿素Chl-a的浓度范围为0.35~5.53mg/m3,平均值为1.52 mg/m3,由于夜光藻能够通过摄食水体中的浮游植物进行生长繁殖 (尹翠玲等,2013),因此表层水体中的Chl-a含量不高;但远高于正常年份冬季Chl-a平均含量0.53 mg/m3(张霞等,2013),表明富营养化水体所支撑的浮游植物大量繁殖是夜光藻赤爆发的物质基础。整体上由珠江口内向外海叶绿素Chl-a呈递减趋势,并且在表层出现两个高值区,分别位于珠江口流域中部和珠海附近海域。珠江口底层的叶绿素高值区主要分布于珠海沿岸,范围为0.44~6.29 mg/m3,平均值为1.36 mg/m3,最大值位于Z11号站位。赤潮爆发时期,整个珠江口的叶绿素含量约为同季节其它年份的2~3倍高 (张霞等,2013)。位于珠江口中部的Z2、Z3站附近仅在表层水体出现叶绿素浓度最高值,而底层其Chl-a浓度较低,这是由于Z2、Z3站位表层受径流影响较大,悬浮颗物含量高,底层浮游植物的生长受到光照限制所致。在靠近珠海的Z8、Z11站表层和底层的Chl-a浓度均比附近水体高,与该海域赤潮的爆发相吻合,说明该海域赤潮的发生不仅受陆源污染物污染,还可能受沉积物/水界面处营养物质的释放所控制。在赤潮发生区的珠海附近海域,其叶绿素Chl-a含量底层水体稍高于表层,可能的原因有两个:其一,表层的夜光藻的摄食作用导致表层浮游植物减少,叶绿素Chl-a浓度降低;其二,该时期正处于赤潮衰退期,表层成熟衰老的浮游植物开始向水体中下层迁移所致,这一点从底层水体营养盐低于表层也可以得到印证。

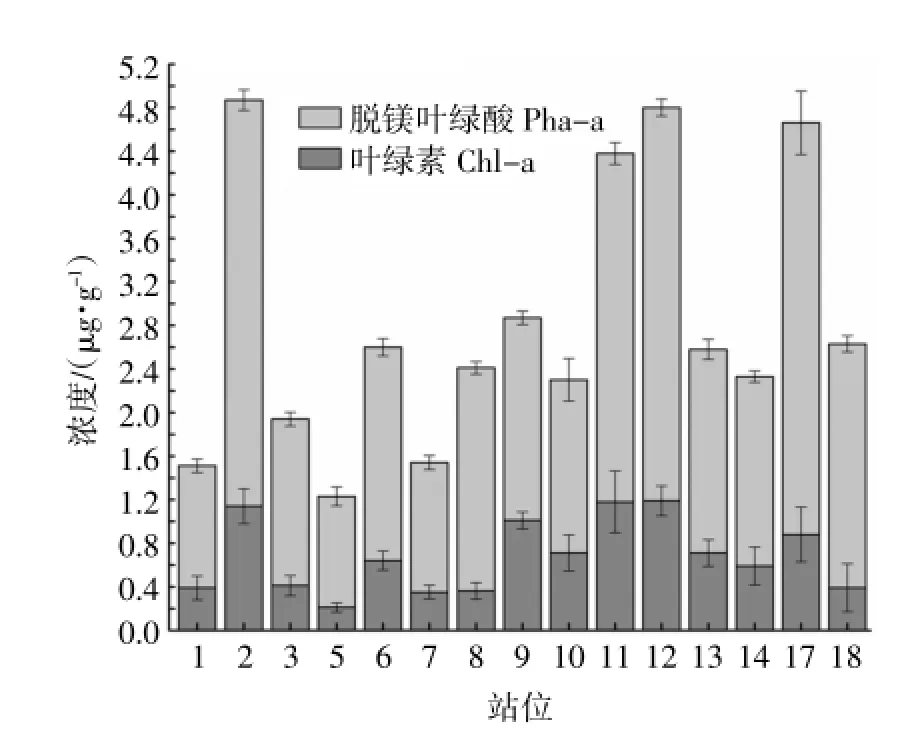

珠江口表层沉积物中Chl-a的含量为0.21~1.34 μg/g,在赤潮严重的珠海附近站位Z11含量较高,达到1.16 μg/g,主要是由于赤潮中后期表层或中层成熟的浮游植物沉降到底层沉积物中,利用表层沉积物所释放的营养物质继续进行生长繁殖;此外,赤潮后期从中上层水体传递下来的衰老或死亡不久的赤潮藻类中的色素也可以直接测定(李肖娜等,2004)。脱镁叶绿酸Pha-a是叶绿素Chl-a的降解产物,为底栖生物提供饵料,是控制底栖生物数量的关键因子之一(张志南等,2004;刘均玲等,2013)。在赤潮爆发期间,脱镁叶绿酸Pha-a的含量如图6所示,Pha-a的含量范围在0.82~3.91 μg/g,且含量远高于沉积物中Chl-a含量(约为2~3倍)。在冬季,当沉积物中的Chl-a占色素总和(Chl-a+Pha-a)的比例大于20%时,表示生产力处于可利用状态(Loassachan et al,2009)。本次研究中,除少数站位比值低于20%之外,大多数站位比值高于20%。因此,在珠江口海域其底栖生产力不容忽视。

图6 各站位表层沉积物中Chl-a和Pha-a含量

沉积物中Pha-a与水体中水柱Chl-a之间存在极显著正相关关系(图7),(r=0.85,p<0.01),这是由于赤潮爆发使得水体中叶绿素Chl-a含量增加,浮游动物的排泄物以及衰老死亡的浮游植物沉降到表层沉积物中发生降解,从而导致Pha-a含量增高 (尹桂金等,2012)。表层沉积物中叶绿素Chl-a、Pha-a的含量能够反映底栖藻类的数量,通过在水/沉积物表面进行光合作用,从而对海区生产力作出重要贡献(姜祖辉等,2007)。因此,赤潮的发生对底栖生物生产力的发展及其空间分布产生重要影响。

图7 表层沉积物Pha-a与水柱Chl-a相关性分析

3 结论

(1)本次赤潮发生期间,水体中DIN、SiO3-Si、PO4-P含量均比同季节正常年份低,这是因为浮游植物的繁殖消耗大量营养物质,从而为夜光藻赤潮的爆发提供了物质基础;水体中营养盐表层均高于底层,说明本次赤潮处于中后期,浮游生物迁移沉降到水体中下层,消耗了底层水体中的营养物质。

(2)沉积物中的NH4-N、SiO3-Si的扩散通量均为由沉积物向水体扩散,为水体中浮游植物的生长繁殖提供养料,且两者的扩散通量与水体底层和沉积物中叶绿素Chl-a含量呈正相关关系。PO4-P、NO3-N扩散方向不一,但总体上在赤潮发生海域扩散方向为正。可见,珠江口的主要污染源除了陆源输入之外,沉积物的释放对赤潮的发生也起到了重要的促进作用。

(3)珠江口表层沉积物中的Chl-a和Pha-a在珠海附近海域含量较高,且Pha-a与水柱总Chl-a含量呈极显著正相关关系,表明赤潮的发生使得底栖藻类数量增加,从而对底栖生产力的发展产生促进作用。

Dong Y H,Cai J D,Qian H L,2009.Nutrient ratios and its relationship with phytoplankton in the Pearl River Estuary.Marine Science Bulletin,28(1):3-10.

Loassachan N,Ichimi K,Tada K,2009.Evidence of microphytobenthic roles on coastal shallow water of the Seto Inland Sea,Japan.Journal of Oceanography,65:361-372.

Madinglry R,1983.Nutrients and their effects on phytoplankton populations in lakes on Signy Island,Antarctica.Polar Biol 2(2):115-126.

N.Ospina-Alvarez,M.Caetano,C.Vale,et al,2014.Exchange of nutrients across the sediment-water interface in intertidal ria systems(SW Europe).Journal of Sea Research,85:349-358.

Shi Zhen,Huang Xiaoping,et al,2014.A 2011 drought event affecting distribution of nutrients and chlorophyll in the Zhujiang River estuary.Chinese Journal of Oceanology and Limnology,32(2):

Distribution characteristics of Chlorophyll and the nutrient release flux in the sediments during the algal blooms

ZHAO Chun-yu1,2,TAN Ye-hui1,*,KE Zhi-xin1,LIU Hua-jian1,2,LIU Jia-xing1,2

(1.Key Laboratory of Tropical Marine Bio-resourcesand Ecology,CAS,Guangzhou 510301,China;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)

In order to study the release and distribution characteristics of the nutrients and the distribution of Chlorophyll and Pheophorbide-a in the water and sediments during the algal blooms,we took the samples in the Pearl River Estuary in January.The results showed that the content of NO3-Nand NH4-N in the water were higher and accounted for59%and 32.8% of the DIN respectively.The nutrients in the surface were higher than those in the bottom,because the surface water was mainly polluted by the land-based source which could improve the nutrient content.However in the bottom water,the harmful algal settled to the bottom and consumed a lot of nutrients,so the content was lower than that in the surface water.PO4-P and SiO3-Si had the similar distribution and the average values were 0.019 mg/L and 0.74 mg/L respectively.At the same time, during the algal blooms,the nutrients in the sediments were always released into the water,which could promote the growth of the algal and the flux of NH4-N was maximal,with SiO3-Si secondly.The phytoplankton growth had a positive correlation with the sediment-water nutrient flux(P<0.01).In the sediments,the contents of Chl-a and Pha-a were higher,especially in thealgal bloom region,and the contents were up to 1.16 and 3.2 μg/g respectively.The content of Pha-a had a significant correlation with the whole water Chl-a(P<0.01),because of the effete or dead phytoplankton settling to the sediments.So,the algal blooms could significantly promote the development of benthic productivity.

algal blooms;nutrient diffusion flux;Chlorophyll;Pheophorbide-a;benthic productivity

X55

A

1001-6932(2016)04-0457-11

10.11840/j.issn.1001-6392.2016.04.014

2015-04-21;

2015-07-09

公益性行业(农业)科研专项(201403008)。

赵春宇(1989-),男,硕士研究生,主要从事海洋环境生态学研究。电子邮箱:zhaochunyu_ecology@163.com。

谭烨辉,女,研究员,主要从事海洋生态学研究。电子邮箱:tanyh@scsio.ac.cn。