民国武侠小说的副文本建构与阅读市场生成

——以平江不肖生《江湖奇侠传》为核心

石 娟

(苏州市职业大学 教育与人文学院,江苏 苏州 215104;《苏州教育学院学报》 编辑部,江苏 苏州 215104;苏州大学 中国现代通俗文学研究中心,江苏 苏州 215123)

民国武侠小说的副文本建构与阅读市场生成

——以平江不肖生《江湖奇侠传》为核心

石娟

(苏州市职业大学 教育与人文学院,江苏 苏州 215104;《苏州教育学院学报》 编辑部,江苏 苏州 215104;苏州大学 中国现代通俗文学研究中心,江苏 苏州 215123)

《江湖奇侠传》自诞生之日起,饱经诟病却又长盛不衰,除文本内部因素之外,还有与文本生产密切相关的副文本建构,包括选题策划、文学广告、文本评点等诸多因素的参与,而在这诸多因素中,包含着出版商、编辑以及作者的共同作用,如出版商沈知方的选题策划、编辑施济群的评点以及世界书局匠心独具的文学广告等,共同参与了对阅读市场的建构。诸多现代因子的参与,成就了《江湖奇侠传》阅读市场的生成及其后经典化之可能。

平江不肖生;《江湖奇侠传》;《红杂志》;世界书局;副文本建构;文学广告;文学生产;文学消费

一、引言:平江不肖生《江湖奇侠传》之轰动

在世界书局与大东书局的通俗文学出版中,有两类出版物非常引人注目,一是通俗文学期刊出版,一是通俗小说单行本出版。以当时的生产力水平,这种出版方式是书局企图通过文学出版谋利的一种必然选择:定期出版的期刊可以通过市场反馈而敏锐地捕捉到读者的需求,书局老板或期刊编辑据此选择合适的作者,授意作者根据市场需求进行创作。若作品不赚钱,得不到读者认同,即中途“腰斩”(这在报纸的长篇连载中屡见不鲜甚至更为多见),既让书局避免更大的损失,也可尽快生产下一部有可能获得读者认同的作品。作品受欢迎,书局便可跳过诸多环节,迅速组织二次生产,实现利益最大化。因此,在书局的文学生产中,长篇连载有着举足轻重的地位,这就使得文学期刊与书局长篇小说单行本的出版计划二者之间关系异常密切*当然,报纸连载小说也有这一特征,但在连载结束后,还涉及书局与报馆之间关于作品版权的交涉问题。因此,从书局角度而言,在长篇小说与单行本的关系上,期刊的优势更为明显。,特别是当这部长篇连载恰恰来自于书局的文学期刊之时。可以说,通俗文学期刊中的长篇连载,就是书局的长期、灵活且保险的出版计划,甚至可以说是“出版广告”,书局以此来试探作品的市场反应。因此,刊载于报纸或期刊上的长篇连载,几乎就是作品的“草稿”。在这部“草稿”中,我们获得了窥见文学发生的部分细节的可能,而出版的单行本则可以看成书局的“定稿”,在其上看到的是出版商(包括书局出资人和编辑)、作者、读者共同参与的文学创作结果。从期刊连载到单行本的变化,反映了作家、出版商出于市场考虑的某些权衡及意愿,甚至是与读者之间的冲突与妥协。由此回顾经典文学作品的生产与消费,不难发现,连载过程中的一个个文学事件并不是孤立的片段,而是具有阐释史意义的文学问题。《江湖奇侠传》之所以能够成为文学社会学者发现的很少的甚至无法预料的“成功”的“千分之一”*这里的“千分之一”是借指。罗贝尔·埃斯卡皮在讨论出版的职能时,选取了法国图书的销售数字作为研究对象,发现从1945年至1955年间出版的十多万种书籍中,只有“千分之一”的销售量越过了“十万大关”——“十万册大关”是彼时畅销书的一个临界限度。他认为这种“成功是很少的,也是无法预料的”。参见:罗贝尔·埃斯卡皮著,于沛选编:《文学社会学》,杭州:浙江人民出版社1987年,第50页。,是因为它背后有一个强有力的推手——世界书局。

作为一部饱经诟病而又长盛不衰的经典通俗文学作品,《江湖奇侠传》为世界书局带来的回报,不仅仅在于丰厚的利润,更是成就了世界书局的一个时代。从期刊连载到单行本出版再到后来二次创作的电影《火烧红莲寺》,每一步都在彼时掀起了巨大的波澜,令同行艳羡的同时,也令新文学作家一再“吃味”*之所以称“吃味”,是因为新文学界诸人的态度虽普遍否定,但情况比较复杂,沈从文晚年回忆就曾说:“所谓平江不肖生的《江湖奇侠传》呢,这些势力非常大……不仅占有普通那个市场了,甚至于新文学家对他还是有崇拜的。”见沈从文口述,王亚蓉编:《沈从文晚年口述》,西安:陕西师范大学出版社2003年,第90页。1932年5月16日丁玲在暨南大学关于文艺大众化问题的演讲时也强调:“我们要借用《啼笑姻缘》(此处遵循原文,为“姻缘”)《江湖奇侠传》之类作品底乃至俚俗的歌谣的形式,放入我们所要描写的东西。”未卜:《丁玲女士演讲之文艺大众化问题》,见《新闻报》1932年5月21日17版“本埠附刊”。。究竟是什么原因催生了这股延续几十年之久的“狂潮”呢?从彼时直到当下,这个问题一直备受文坛和研究者关注。它的理论意义之所以重要,并不仅仅在于读者范围之广,而在于恰恰是这部作品饱受争议的关键所在。在新文学一面,茅盾称其为“封建的小市民文艺”[1],曹聚仁批评小说中“人物脆弱得可笑”“以浅薄思想为中心”[2];而在通俗文学作家群中,郑逸梅则称其吸引力“多么可惊”[3],徐文滢称其“广大的势力和影响可以叫努力了二十余年的新文艺气沮”,“这影响说明了作者文章的力量,在真正的民间并不小于《三国演义》的写曹操和关公”[4];而在读者那里,《江湖奇侠传》则变成了一部“宝典”:“阅的人多,不久便书页破烂,字迹模糊,不能再阅了,由馆中再备一部,但是不久又破烂模糊了。所以直到‘一·二八’之役,这部书已购到十有四次”[3]。很多知名作家、文史学家、社会闻人,孩提时都曾沉迷其中,如舒芜[5]、徐中玉[6]、杨沫[7]、高阳[8]等等,时隔多年之后,他们中的许多人对当年《江湖奇侠传》的阅读感受记忆犹新:“我十几岁时,也曾迷在《江湖奇侠传》、《荒江女侠》之类上面……我们各以书中某一剑侠自拟,各人弄来一种小镜片、小铜片或者别的反光物体,在太阳下照出一道白光、黄光或者别的什么光,说这就是我的神剑,可以取人首级于百步之外”[5];“那里面的人,一个个能飞檐走壁,来无踪去无影,劫富济贫;手执拂尘的道士,只须口一张,便有一道白光吐将出来,在对方脖子上一绕,对方的脑袋就搬了家……”[9]近年来的通俗文学研究虽已跳出历史局限,而当我们剖析其中原因时,多数仍专注于作品中的人物谱系、故事结构、叙事策略、创作手法、写作素材乃至作家精神气质等原因。可是,这些文本内部的阐释常常让人若有所失——我们不得不面对这样一个事实:上百万字冗长而拖沓的叙述、散漫的结构、千头万绪的人物以及作家的市场化写作,加之读者无意义、无目的的非理性阅读——它们都是文本内部刺眼的“阿喀琉斯之踵”。那么,回到历史现场,是否有更具说服力的证据让我们可以正视并理解这一事实?是什么样的力量在一次又一次酝酿、制造着市民读者心中澎湃的热情?

“礼失而求诸野”,对于《江湖奇侠传》这样的作品,单纯的文本内部分析对充分阐释如上之种种明显乏力,而作为在20世纪二三十年代铺天盖地的“现代武侠”风潮中开风气之先的代表性文本,有必要关注《江湖奇侠传》文本之外的林林总总与文本市场流行之间的关系。按热奈特的说法,“出版商的内文本、作者名、标题、插页、献词和题记、序言交流情境、原序、其他序言、内部标题、提示、公众外文本和私人内文本”[10]2-3都属于副文本范畴,而连载于《红杂志》的《江湖奇侠传》自诞生时起,其副文本建构就显得独具匠心,与阅读风潮的形成环环相扣。从文学广告到序跋再到编辑点评……一切都有效地“包围并延长文本”,有力地“保证了文本……在场、‘接受’和消费……”[10]3。细节梳理的意义不仅在于还原历史现场从而剖析其文学生产过程,更在于可以借此厘清现代通俗文学文本中的现代性因子,为近现代通俗文学的价值评估提供依据。

1948年,徐国桢在《宇宙》发表《还珠楼主及其作品的研究》一文时,为揭示“《蜀山剑侠传》的魔力”,从社会学角度对《江湖奇侠传》与《蜀山剑侠传》的风行进行了比较,他指出:“当年《江湖奇侠传》风行一时,销行甚广。可是,书局方面对于此书的宣传,也很着力。《蜀山剑侠传》的风行有所不同,书局方面未曾有过盛大的宣传,它是在读者互相传说之间,而日益广其流传。”[11]世界书局的运作力度在《江湖奇侠传》一纸风行之中的分量显而易见。《江湖奇侠传》其后的轰动效应不过是一个结果,有诸多元素作用其中:世界书局出版商(沈知方)、编辑(施济群和赵苕狂)、作者(不肖生)甚至读者。事实上,《江湖奇侠传》是世界书局精心运作的文学“产品”。问题就此产生:在诸多元素中,究竟是某一种元素发挥了强大的效能,还是所有元素合力而为之?同样是“产品”,它轰动的原因与张恨水的《啼笑因缘》相同吗?如果存在不同,差异何在?对这一问题的思考将我们推向了另一个维度:《江湖奇侠传》既不是第一部也不是唯一一部通过期刊连载之后出版单行本并予以积极推广的长篇小说,为何它能够给予世界书局以如此惊人的回报?追踪《江湖奇侠传》从酝酿到单行本出版完成之前的文本生产全过程,我们或许能够找到答案。而对这一问题讨论的意义不仅仅在于它可以为当下的文学/文化生产提供积极的借鉴,从文学发展史角度而言,它更是一次关于现代文学“现代性”问题的系统考察。

二、作者发掘和选题策划:沈知方的“生意眼”

基于现代传媒而诞生的现代文学,出版商之于作家的意义不言而喻。纯粹以写作为生的作家,因依赖稿酬或版税,都不得不受制于出版商。而与作家比起来,出版商的优势在于他们懂得市场,非常了解某一时期某一类读者的口味与风尚。当他们出于盈利目的将自己所掌握的读者信息加之于作者并与之达成某种共识之时,这类作品即便不赚钱,也不一定会赔钱。当然,以市场为旨归的创作策划是一把双刃剑,它在帮助作家更接地气的同时,某种程度上也遮蔽了作家的个人特色和创作意愿。依托于市场生存是现代文学与古代文学的根本区别,中国现代作家尤其是通俗文学作家在创作中产生的心理上的抵牾也多出于此:张恨水一面痛苦于自己的“文字劳工”身份,一面又骄傲于自己“不用人间造孽钱”;白羽一面自我菲薄其“无聊文字”是“华北文坛的耻辱”*白羽在自传《话柄》自序中说:“一个人所已经做或正在做的事,未必就是他愿意做的事,这就是环境。环境与饭碗联合起来,逼迫我写了些无聊文字。而这些无聊文字竟能出版,竟有了销场,这是今日华北文坛的耻辱。”见白羽《话柄》,天津:正华学校,1939年。,一面又有“淋漓大笔写荆蒿”[12]的豪气。作家只能在这种抵牾中尽力寻找一种平衡,此时出版商的“选择”便发挥了相当重要的作用。“一位出版家的理想在于找一个‘俯首贴耳’的作者”,而优秀的出版商能够找到一个合适的作家,摆脱预设的诸多风险,请他帮助自己“代孕”,继而通过自己谙熟的“市场法则”放大作品的“功效”,激发作家潜在的天资,挖掘出作家储备的资源。从这个意义上讲,出版商其实在作家那里埋下了一颗种子,发挥了伯乐和助产士的双重功能。沈知方在《江湖奇侠传》酝酿之时,便发挥了这两方面的双重功用。

据包天笑回忆,当沈知方听说不肖生彼时恰在上海时,难掩心中狂喜,称不肖生为“宝藏者”,然后“极力去挖取向恺然给世界书局写小说,稿资特别丰厚。但是他不要像《留东外史》那种材料,而要他写剑仙侠士之类的一流传奇小说”,多年后包天笑评价沈知方此举“不能不说是一种生意眼”[13]383-384。那么,沈知方的“生意眼”从何而来?以包天笑的判断,这一想法是沈氏的独出心裁,包天笑认为“那个时候,上海的所谓言情小说、恋爱小说,人家已经看得腻了,势必要换换口味,好比江南的菜太甜,换换湖南的辣味也佳”[13]384。事实上是沈知方的这个“生意眼”来自他对市场和读者需求的了解。在1922年前后出版的通俗读物中,文学江湖上早已遍刮“武侠”风。《新闻报》仅在1922年6月前后,就有《绿林剑侠大观》(中华图书馆)、《江湖秘诀》(东亚书局)、《义侠小说大观》(大陆图书公司)等武侠书目广告,令人目不暇给,而《血滴子》《七剑八侠》等作品同时被改编成戏剧在舞台上反复上演。因为时局关系,彼时众多书局在宣传推广时多喜将侠义小说塑造为振奋民气、增长阅历以及鼓舞斗志的爱国小说,为武侠小说的存在寻找合法身份。交通图书馆1922年3月9日刊出的一则“要看小说最好看侦探小说与侠义小说”的广告称:“吾国民气,萎靡不振,看侦探小说与侠义小说,有振起精神、浚瀹心胸之功用;吾国社会,奸诈谲伪,看侦探小说与侠义小说,有增进阅历、辨别邪正之功用;吾国外侮,纷至沓来,看侦探小说与侠义小说,有巩固民心、洗雪国耻之功用;吾国外债,日加无已,看侦探小说与侠义小说,有激发慷慨、将以救国之功用。”[14]在该广告语之下,开列了20种侠义小说书目。这些侠义小说书目按赠品不同被分成甲、乙两类,甲种侠义小说为“《改订宏碧录》《(清代轶闻)龙虎春秋》《(中国侠盗)黄金满小传》《侠客奇闻》《江南三大侠》《侠女恩仇记》”,乙种侠义小说为“《风尘奇侠传》《剑侠骇闻》《武侠大观》《侠义小史》《侠士魂》《关东红胡子》《双侠破奸记》《青剑碧血录》《辽东侠隐记》《(满清十三朝)武侠汇刊》《九十六女侠奇闻》《(清雍正朝)八大剑侠》《(续八大剑侠)血滴子》《七剑八侠》”。由此不难看出彼时武侠小说之风尚:一方面固然是源于题材及故事本身给读者以新鲜的阅读体验,但更根本的原因恐怕还在于从清末民初到二次革命再到军阀混战,多年的社会动荡致使百姓民不聊生,自然生发出了一种心理诉求。由此不难理解为何彼时无论通俗文学还是新文学,都给予了武侠题材作品以合法身份*华盛顿大学亚洲语文系的韩倚松教授在研究霍元甲形象建构过程时发现:1916年第1卷第5期的《青年杂志》刊出了《大力士霍元甲传》和《述精武体育会事》两篇文章,其中《大力士霍元甲传》与向恺然的《拳术见闻录》中的《霍元甲传》“大同小异,甚至是同样文章的不同版本”,“作为国术历史上大事之实录,又作为武侠小说开山作品之渊源”,“同一篇文章不仅于《青年杂志》上登载,又作为《侦探世界》小说之基本素材”,其原因和意义有待进一步探究。见韩倚松:《为〈近代侠义英雄传〉中霍元甲之事追根》,见《苏州教育学院学报》2012年第1期,第12-17页。,在这样一种大背景下,武侠风迅速刮遍“文坛”和“文摊”。

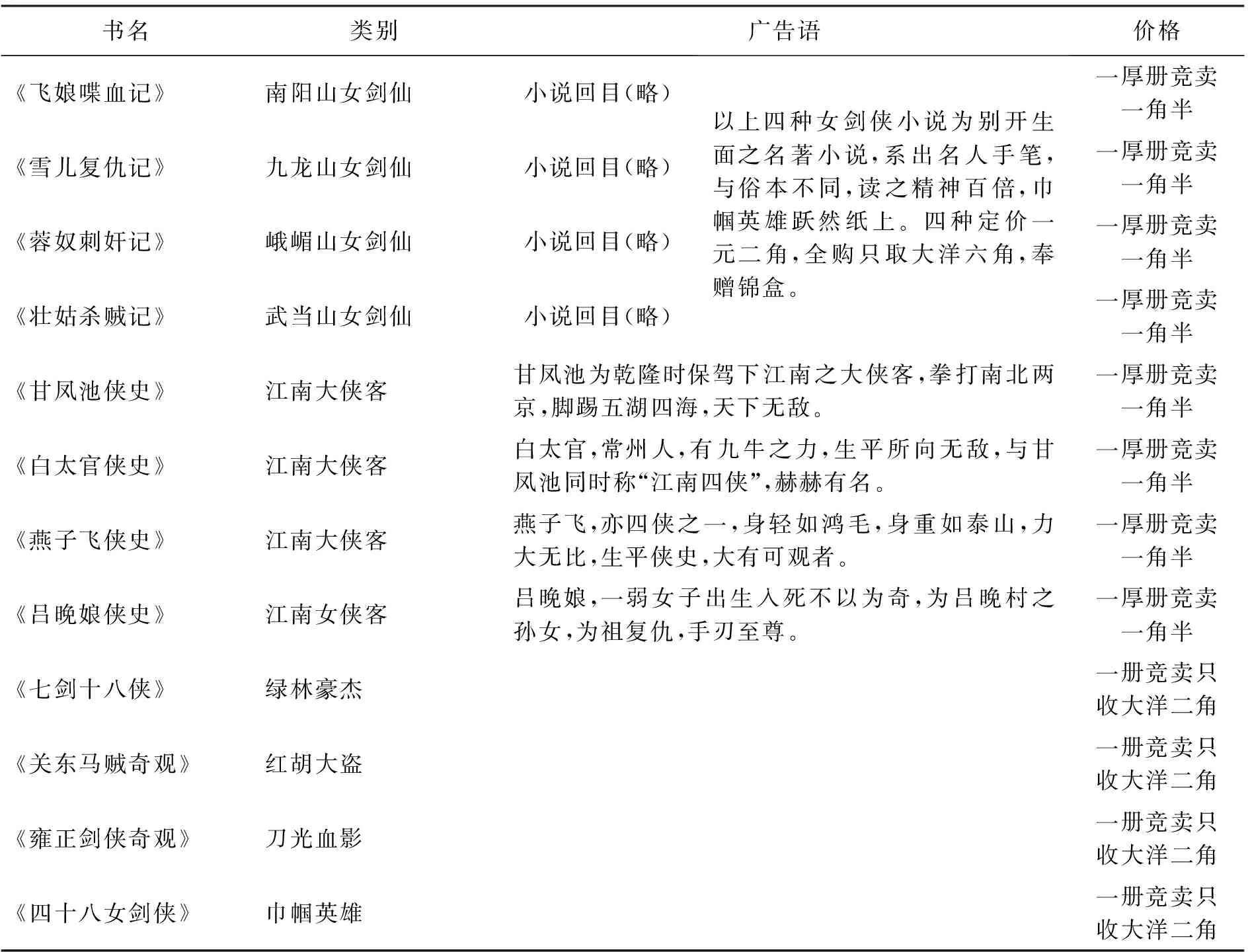

此等商机,世界书局和大东书局自然不甘落后。1922年7月2日,大东书局在《新闻报》副刊《快活林》下方刊出了题为“侠义小说十二种大比赛”的广告,并将十二种侠义小说具体分类,见表1:

表1 大东书局“侠义小说十二种大比赛”广告书目

到1922年7月11日再次刊出此广告时,题目变成了“新出版武侠剑仙小说十二种大比赛”,从侠义小说到武侠剑仙小说,而且都是女剑仙。所有侠义小说出版中,最卖力的是世界书局,仅1922年6-9月,世界书局就出版了“多情好义四大女侠”(《红线秘纪》《红绡秘纪》《红拂秘纪》《红玉秘纪》)、(女侠小说)《百花娘》《红闺大侠》《中华武术秘传》《八剑十六侠》等众多侠义小说。遍览这些侠义小说,无论侠客也好,剑仙也好,马贼也好,虽然内容十分丰富,但基本上都是依据既有野史或民间故事衍生而来,仍然停留在“旧”侠义小说范畴,还没有出现原创的并且属于“当代”的武侠故事——这便为沈知方提供了“生意眼”。1922年,沈氏找到向氏,向恺然已经或正在《中华小说界》上发表《拳术》《拳术见闻录》,在《星期》上发表了《猎人偶记》《蓝法师记·蓝法师捉鬼》《蓝法师记·蓝法师打虎》等文,充分展示了他叙述奇事、谙熟武学等方面的才华。还有谁比向恺然更适合担此“大任”呢?所以一听包天笑说向氏仍在上海,怎能不当成“宝贝”?而在向氏方面,他彼时在上海恰是处境尴尬,开销甚巨,相较于民权出版部的吝啬小气,沈知方的“稿资特别丰厚”无疑会让他欣欣然“俯首贴耳”,最后直接受雇于世界书局。强强联手孕育出来的,必定是一枝文坛“奇葩”。然而,这枝“奇葩”日后枝繁叶茂,却另有他因。

三、观念植入与广告营销:世界书局的整体推广与多面介入

一拍即合,双方即各行其是:向恺然埋首构思与创作,世界书局则“对于此书的宣传,也很着力”[13]。其实,宣传只是一个方面,世界书局对于《江湖奇侠传》,进行的是全方位的考量与介入。

(一)期刊连载:“施济群评”

与广告相得益彰,《红杂志》连载《江湖奇侠传》时也不同于往常。在第22期之前,《红杂志》只有一部长篇连载,即海上说梦人朱瘦菊的《新歇浦潮》,一般都居于杂志最后,单独编页,每期一回。《红杂志》推出《江湖奇侠传》时,不仅将一直置于文末的长篇连载置于杂志的第一篇,更别出心裁地推出了“施济群评”,这一评点对《江湖奇侠传》的广为流传同样意义非常。

作为中国传统的文学批评方式,古代小说评点的丰富内涵早已受到学界普遍关注。有学者指出,在明末清初的小说创作中,评点“所起到的作用远远超出了‘批评’的范围,形成了‘批评鉴赏’、‘文本改订’和‘理论阐释’等多种格局”[15],具有“文本价值、传播价值和理论价值”[16]。随着近现代新媒体尤其是报刊业的兴起,小说创作方式发生了巨大改变,由原来的“若干年布想,若干年储才,又复若干年经营点窜,而后得脱于稿”[17]一变而为“朝甫脱稿,夕即排印,十日之内,遍天下矣”[18],评点的方式与功能随之与古代小说产生了很大差异。即便是引导性、广告性、商业性依然存在,但评点方式与功能已经和余象斗、李卓吾、陈眉公、钟惺、金圣叹等人的评点有了根本性的不同——评点行为与作品创作几乎同步,并直接干预作者创作,与作者的创作同步向读者开放,并同时接受读者的点评。而且,面向市场的谋利目的也使得评点者在发挥评点的引导功能时,不再抗拒作品的娱乐性,更有甚者,会帮助读者感受其中的娱乐性,这是与古代小说评点的本质差异所在。古代小说评点目的在于让读者关注作者之“用心”,要“略其形迹,伸其神理”,不要耽于情节的娱乐性,而要把握作者创作的情感主旨,可以说让读者忽略娱乐性恰是评点者评点的目的之所在。张竹坡在评点《金瓶梅》时就强调读者不能“只看其淫处”,而要看其中的“史公文字”,而《江湖奇侠传》的评点却明显与此不同。

从《江湖奇侠传》开篇不难看出,不肖生的确将沈氏“剑仙侠士之类的一流传奇小说”的想法贯彻到了极致,“直耸云表”的高山,“十二个人牵手包围还差二尺来宽不能相接”的山巅最高处足以遮住了山顶的白果树,传说中隐居其中的明朝遗老,加之“两眉浓厚如扫帚,眉心相接”“像个一字”“两眼深陷,睫毛上下相交”“口大唇薄”如鳜鱼却过目成诵、性情古怪的柳迟等等[19]。读者一开始阅读,便进入一个神话世界,意识全为书中之“奇”所左右。“冰庐主人”施济群的评恰在此处着力,称“作者欲写许多奇侠,竟如一部廿四史”。对于柳迟的描写,又完全是一部“奇人小传”,评点颇多赞誉之词,诸如“不知费却几许心思,善为布置”,“传神阿堵,佩服佩服”等等[19]。古人评点小说的目的在于去娱乐化,而施济群此评恰在“强化”娱乐化,这种强化与他的职业身份——商业期刊《红杂志》主编——无疑有着直接而根本的关系。然而,出身于传统文人的施济群并没有完全投降于市场的压力,评点的引导性功能仍在其中发挥着重要的作用,只是这种引导具备了双重面向——一为作者,一为读者。他的评点除了小说技法的引领诸如“草蛇灰线”“倒叙”等等,还常借小说中某处细节、某个事件甚或某人之口进行道德说教。如第二回回末他称赞柳迟对于学问的至诚,是“懒惰求学者之当头棒喝”[20],第五回回末批评“三家村学究,头脑冬烘,句读未明,便俨然好为人师,贻误青年”[21],第六回回末说“吾人之所以异于禽兽者,以其能识孝悌,别长幼耳。奈何倡言非孝者之自甘侪于之列耶?”[22]这是施济群评点的复杂性所在,更是“三千年未有之大变局”时代走向市场的传统文人抵牾心态的呈现。而就《江湖奇侠传》这部连载于《红杂志》的长篇小说而言,施济群的评更为重要且根本的作用在于,它弥合了读者阅读与作者写作之间的冲突与陌生,具有三重身份和效能:首先,他的评成为作者创作的动力和灵感、对话之源,如第五回回末指出“他日争赵家坪之起点实在此塾师也”[21],事实果不其然;其次,编辑身份使得他的评点向作者传递了读者的意见和建议,为不肖生面向市场的创作提供了更为明确的指向,如从第三十六回开始,《江湖奇侠传》每回就不再分两次连载,这就是读者要求的结果,当然也无形中给不肖生增加了创作的压力;再次,充分发挥了“预告”功能,对于作者在文末无法展开的关于下回分解之看点,可以借此向读者道出,让读者欲罢不能。如第二回回末他称“此回为全书一大关键,后文许多事实,即借杨天池、宋满儿口中略略点明”[20]。从这个意义上讲,施济群的评点不仅参与了不肖生的创作对话,还协助读者在《江湖奇侠传》中参与创作,更成为作品受人关注和欢迎的助推器。从中不难看出,与金圣叹、张竹坡等人的古代小说评点相比,施济群的评点已经具备了真正意义上的现代意味,这种现代意味不仅表现为迎合市场而对于娱乐性的肯定,更表现为评点者的身份——编辑——之于读者和作者之间的双重面向。编辑在文本的创作和阅读当中具备了“主体间性”功能,称其为桥梁也罢、纽带也罢,总之,现代文学出版中编辑成为读者与作者之间温暖的“边缘地带”*此处借用滕守尧先生在《文化的边缘》中提出的概念,他通过对道家阴阳鱼中间的“S”曲线的解读,认为道家哲学追求“对立两极对话和融合后形成的与生命和自我融为一体的‘边缘地带’”。这个“边缘地带”是太极图中的黑白两部分的“遭遇中自然形成的分界线”,是“对话意识”的绝妙体现。见滕守尧:《文化的边缘》,南京:南京出版社2006年,第37-48页。。作者与读者在文本中的冲突与妥协在编辑的评点中得到弥合与交流,对话得以实现,从而在文本连载过程中,使作品在市场需求与文人创作之间通过不断调整,最终寻找到一个合适的位置。

(二)报纸广告:整体营销

1.连载广告:议题设置

20世纪20年代,上海的商业社会形态已然形成,广告之于商品的效力得到社会普遍公认。1914年,时人曾如此描述彼时广告的情形:“触接于吾人眼帘者,皆各商店之广告也。不宁唯是新闻杂志之中、剧馆电车之内,推及于茶楼酒肆车站等,无处不有广告。”[23]书业广告更是数不胜数,且多刊于报纸之上,该文在细数广告类型时,书业广告首当其冲。20年代报纸上的书业广告甚至可谓泛滥成灾。1917年才告成立的世界书局,已非常重视书业广告的功效,这要归功于沈知方。据说当时广告界有一位专事设计广告稿件的自称“广告师”的周鸣风,设计新颖,广告稿版面好看,风行一时,沈知方非常欣赏,不惜重金将其聘请过来[24]。因此,在众多面孔相似的书业广告中,世界书局的广告总是异常醒目,常常别出心裁,翻开报纸,一眼即可搜检到世界书局的广告。《江湖奇侠传》在《红杂志》连载之前,世界书局便在报纸上刊出广告。与其他期刊广告不分主次地罗列所有内容不同,每期《红杂志》的广告都有明确的主次之分。《红杂志》刊于1923年1月5日《新闻报》上的第22期广告(即《江湖奇侠传》首次连载刊期)即用大字将“请阅不肖生杰作《江湖奇侠传》”几个字醒目地呈现在《红杂志》的广告内,同时加入了大量说明性文字。若不小心,此则广告很容易被当成《江湖奇侠传》的广告。这种广告设计方式,与现代传播学理论中的“议题设置”*“议题设置”理论最早由麦库姆斯、唐纳德·肖等人于1972年提出。1968年,他们在研究总统竞选中的传播问题时发现:大众传播对某些议题的强调和这些议题在公众中受重视的程度成正比,大众传播具有选择并突出报道某种问题从而引起大众关注的功能。虽然大众传媒不能决定人们怎样思考,但却可以为人们确定哪些问题是最重要的,从而突出地报道某一事件,公众就会积极议论这一事件,成为舆论。恰相符合。世界书局在当时影响力和发行量几乎最大的《新闻报》上,在最受大众欢迎的副刊《快活林》下方,以最容易吸引人们注意力的方式把即将连载的“《江湖奇侠传》”预先明确地植入了最大范围的读者脑海中,告诉读者不肖生这部武术小说“何等热闹,何等好看,比《水浒》、《三国》还要高上几倍……他的武术小说更是超人一等”,提高了读者阅读期待的阈值,并虚拟了“《江湖奇侠传》是好看的”这样一个情境。不管最后结果如何,至少这样的广告策略已足以引起最大多数读者的关注。到底有多好看多热闹,则要消费了22期及以后的《红杂志》方可见分晓。

2.从“虚幻之奇”到“真实之奇”

世界书局对《江湖奇侠传》宣传之用心,并不止于在《红杂志》广告中的“议题设置”,通过查阅系列广告可以发现,世界书局对《江湖奇侠传》的包装和运作,竟然是一项历时六年的系统工程。据不完全统计,单在《新闻报》上,自1923年《红杂志》第22期开始连载到最后一次世界书局版广告止,《江湖奇侠传》从连载到单行本广告出现了约15次,这还不包括与之相关的戏剧《江湖奇侠传》、电影《火烧红莲寺》以及世界书局大廉价、大促销中的相关广告,更不包括世界书局在自己出版的通俗文学杂志如《红杂志》《红玫瑰》《侦探世界》等处的相关广告。通过整理这些广告文本,约略可以整理出世界书局对《江湖奇侠传》的市场运作轨迹。

1959年,金庸在《明报》连载《神雕侠侣》时,由于连载时间较长,为防盗版,曾使用了“普及版之薄本及厚本”的办法,这种办法当时由邝拾记报局采用。所谓“薄本”,即将报纸每七天连载为一回装订成一册,“厚本”即将四回普及本合订成一册的“合订本”[25]。其实,这样一种出版方式并非金庸独创,《江湖奇侠传》在出版时即已采用这一办法。唯一不同的是金庸小说首先连载于报纸,《江湖奇侠传》则连载于期刊。由于期刊与报纸的差异,金庸小说的薄本是每回一本,而《江湖奇侠传》前七集是每十回为一集,到第八、九、十集是每八回一集,第十一集又是十回,均以单行本方式出版。前三集是每集单独出版,出至第四集时则一、二、三、四集合订出版单行本。之后五、六、七集……也依此惯例出版。出版至十一集即1929年之后,世界书局广告中再无《江湖奇侠传》消息。至此,世界书局版十一集本共计一百零四回*《江湖奇侠传》的版本众多,民国时期即有世界书局、环球书局、普益书局、中央书局四个版本,回目均有差异。从彼时到当下,关于《江湖奇侠传》内文真伪问题一直说法不一。这里暂且搁置真伪不论,本文所说一百零四回,专指世界书局版十一集本。。我们所关注的广告运作方式及宣传策略,全部是基于这十一集本而言。就《红杂志》连载与单行本的关系来看,《江湖奇侠传》单行本在《新闻报》上的第一次广告为一集十回本,刊载于1923年7月5日。彼时《红杂志》正出版到第47期,其上的《江湖奇侠传》刚刚连载到十四回。以当时的印刷能力,出版速度能够如此之快,其中必有玄机。经核实比对,一集十回回目与《红杂志》连载版完全一致,甚至连单行本纸型都与《红杂志》完全相同,从中不难推测世界书局在《江湖奇侠传》连载之时,就已经做好出版单行本的充分准备,即采用《红杂志》纸型。由此便可解释《红杂志》上的长篇小说连载为何单独编页,单独排版,而且字体字号均为书版,与内文版式完全不同。这些都是世界书局“整体出版”*这里指世界书局在出版长篇小说时,将期刊连载与单行本出版结合在一起并处处予以细致考量的出版策略。策略的一部分。对于这样一部异常受人欢迎的小说,此种连载与单行本彼此呼应的出版方式有一个非常直接的好处——从时间和效率上有效地保护了世界书局的版权。

《江湖奇侠传》第一集并非独立广告,因为世界书局此次做的是整体策划,即以绘图本方式推出系列名家小说。因此,《江湖奇侠传》单行本的第一集广告连续刊登了两天,采用“集纳”手法*“集纳”为编辑学术语,主要指利用稿件之间的某种共同特征进行集中处理,以突出某一主题。编辑在运用“集纳”手法时利用的是稿件之间的某种内在联系和共同性来进行操作。推出三大家作品:不肖生、海上说梦人(朱瘦菊)、李涵秋。不肖生的《江湖奇侠传》居首。该广告对《江湖奇侠传》的宣传和推广采用了彼时使用最普遍的格式文本:

绘图江湖奇侠传

●不肖生最近杰作

本书系不肖生最近杰作,描写义侠之气概,英雄之性情,可谓出色当行,无独有偶。其内容之曲折,情节之怪诞,宛如生龙活虎,有鬼神不测之妙。另加施子济群之评语,描写入神之插图,不啻画龙点睛,犹觉别有精彩。前登《红杂志》中,大受读者欢迎,引得人人着魔,个个击赏。本局为告慰各界之渴望起见,特赶印第一集单行本三千部,廉价发售,以公同好。

▲绘图特请当代美术家精绘美术风趣画四十幅

▲价目全书洋装一册,原价洋六角,特价只收大洋四角。外部函购,寄费加一(角)

广告从内容、技法、评点、插图及读者反应各方面对作品全面推介,极尽溢美之词,与当时多数书局广告并无二致,此为模式化文本*《红杂志》1923年第27期曾刊出陆吕亭的《滑稽广告》一文,讽刺书局广告常常自我吹捧,其中就提及为进行促销而常常使用评点、加注以及增加绘图等手段。。如果后面的广告依此套路走下去,估计读者看到即会生厌。待8月4日再次刊出此广告时,除上述广告语外,书局将第一集回目也罗列出来。不同的是,这一次的广告,是与世界书局的另外一部书《中华武术秘传》一同刊出的。

此次《江湖奇侠传》的广告除了开头强调的一个“奇”字之外,无甚特别,特别的是《中华武术秘传》的内容“飞剑法”“指点定身法”“口中飞针法”“全身抵棍法”“掌拍墙倒法”“利刀割臂不伤法”“人体吸壁法”“跳跃高墙法”“人身飞行法”“口弹中人法”“血脉调和法”等。但这些内容并不是自成一体的,世界书局给此书做广告的目的也并不是为单纯卖一本“武林秘籍”,当书局把二者捆绑在一起的时候就创设了一种情境,会在读者已有知识体系中植入这样一种假设——《江湖奇侠传》中所有的法术、武功都是真实的。这恰恰是世界书局创设《江湖奇侠传》“真实论”的开始。日后的广告都致力于这一虚构“奇事”之“真实”,并一步步将其推向极致。1924年7月14日,世界书局隆重推出《江湖奇侠传》一至四集广告。而这也是自《江湖奇侠传》诞生以来第一次为其单独做的广告,除了继续如上诸种溢美和赞誉之词外,世界书局格外强调“江湖之奇”:“立谈之间飞剑取首不算稀奇,死人可以重生复活这终诧异:数千年前的死尸忽然现身石窟,一条辫线能抵挡数万利刃,顷刻之间身轻似燕走万里之远,将病人九蒸九焙其病竟愈,人之肉身能隔数十年竟不腐烂,鱼有什么知觉竟能解得人言,这岂非亘古(难)见的奇事吗?”至十一集时,又直接强调这些奇事之“真实”,给读者造成这是不肖生本人经历的幻觉:

不肖生究是何等人物,看客当他文弱书生,哪知他是身怀绝技的侠客;书中百余奇侠剑仙,都是他的亲族师友,剑仙“向乐山”,就是不肖生的祖父!所以书中都是实事。

凭空捏造的小说,一看就讨厌!因为情节真假,一看就看得出。

《江湖奇侠传》无半句虚造,所以人人看得津津有味。

其中人人所知的几件……如……

火烧红莲寺张汶祥刺马

蓝辛石捉怪杨继新遇妖

以上数种事实,至于出事处仍有证迹。

蓝新石钉的一只鸡,至今在宝庆桥下。

相隔数十年,仍然活着,用铁钉钉住。

一看此书,方知天下之大,无奇不有。

包括近代剑侠奇迹,五十余件,件件都是惊奇神怪的实事。且首尾相应,越看越有滋味。[26]

通过这些文本不难看出,此时世界书局已经发现,如果一直在虚幻之“奇”上做文章,读者极容易厌倦,尤其是那些有一定阅读经验的读者。书局在1929年6月30日广告中就明言:“老看客说,武侠小说不免有渲染穿插,过甚其辞之处!”于是,将这些奇事变成不肖生本人所见、所闻和所历,就成为书局的新卖点。在接下来的广告中,世界书局在此基础上继续不遗余力地制造幻觉:

本书著者不肖生,他就是身怀绝技的剑侠;这书中的剑仙侠客,都是他的师友;这书中神怪的实事,都是他亲身经历的;所以这部书实情实事,与那向壁虚造的小说,根本不同!这样还不够,书局还特别在各集中找出例子予以说明:

第二集中说:

剑客向乐山,把自己头上的辫子一甩,倒伤了几十个山东拳师,辫子上有工(功)夫。阅者不免怀疑,岂知向乐山是不肖生的祖父,这件事湖南人个个皆知。

第三集中说:

剑仙周敦秉,剪纸为刑具,把落水鬼锁住,水鬼现形,人人看见,才救活表兄一命。这件事至今长沙和湘潭两县,人人皆知。如果不信可向湖南人一问。

第五、六集中说:

杨继新在河南遂平县娶了妖人的义女,新娘通法术隐身,岳父以飞剑斩女婿,杨继新逃跑五十里,竹竿上的雉鸡,代他送死,至今遂平县,人人皆知。

剑仙蓝辛石,捉住一个妖怪,妖怪变成一只鸡,蓝辛石就把它钉在宝庆县大石桥下,至今相隔三十年,那一只鸡依然活活钉着,仍旧不死。不信者可问问宝庆人。

第七集中说:

长沙来了一条青蟒,幻化和尚,扬言搭天桥渡人登仙。那蟒从城外■山顶,把一个舌头伸到长沙西门城墙,人民当它天桥走上去,都卷入肚里吃了。被剑仙吕宣良使两只神鹰,一把飞剑斩了,至今长沙人人皆知。

以上不过述长沙湖南一方的剑仙奇迹,找一位湖南朋友问问,都能证明。其他关于别处的神奇异迹更多,一看此书,方知剑仙侠客,到处皆有。[27]

长长的一段文字中,出现频率最高的词汇便是“人人皆知”,《江湖奇侠传》中诸多奇事都是“人人皆知”的,既然人人皆知,真实性就毋庸置疑了。至此,从最初的“虚幻之奇”到现在的“真实之奇”,世界书局通过系列广告,为《江湖奇侠传》的读者创设了一个“真实之奇”的阅读幻境。在这样的幻境中,一个又一个武侠迷随之进山求道也便不难理解了。

这里还有一点不得不提,那就是“物故”谣言。向氏自1923年开始撰写《江湖奇侠传》,至1927年离沪“做官”之后即已停笔,在《红玫瑰》上的连载则至1929年方告结束。其间虽经历了赵苕狂伪作案、“物故”谣言、著作权纠纷及赔偿等众多纷扰,但这些是是非非并未对世界书局不遗余力的市场运作产生任何影响,甚至在某种程度上与世界书局的系列运作彼此呼应。1928年世界书局将此书版权让与“环球”,而直至1929年5月,《江湖奇侠传》十一集全本才由世界书局出完并隆重推出,彼时尚未见到“环球版”广告,到底是让与“环球”后“世界”再追回版权,还是在“世界”全部出版完毕后才让渡版权,其中细节有待进一步考订。据徐斯年教授、向晓光先生共同修订的《平江不肖生向恺然年表》,“不肖生已死”的消息于1929年4月3日由《晶报》放出[28],6月27日十一集本由世界书局在《新闻报》上隆重推出,为有史以来版面尺寸最大的单行本广告,因此,不肖生“物故”谣言由世界书局放出的推测有一定合理之处。因为如果传闻为真,《江湖奇侠传》就成了不肖生的“遗作”,身价陡增,意义非比寻常。如果事实真如研究者所推测,那么,尽管有失君子之风,但世界书局对于《江湖奇侠传》用心之切,则不能不令人叹服!

此外,自1928年明星公司的电影《火烧红莲寺》掀起观影狂潮之后,世界书局又借彼时《火烧红莲寺》结局未定之机,在广告中让读者在《江湖奇侠传》中寻找结局,这是世界书局的又一着力之处。虽然彼时各家书局均已非常了解市场运作对于一部文学作品的传播与广布的重要性,然而,像世界书局这样从选题到连载形式再到推广方式都如此用心恳切、细致周到者,恐怕并不多见。这样系统的策划与运作及其产生的超乎寻常的接受效果,足以将《江湖奇侠传》列为文学市场运作的经典文本,运作行为本身即可视为一个文学事件。

四、余论:市场生存与运作视域下的通俗文学经典建构

走笔至此,我们不得不回答这样一个问题:《江湖奇侠传》之所以能够在读者中取得那样的轰动,出版商、作家、读者这三个维度中,究竟是什么在其中起着决定性的作用?对于这个问题的讨论又不得不让我们与另一部同样通过市场运作取得成功的经典文本《啼笑因缘》进行比较[29],二者之间的差异何在?如果存在差异,这种差异又说明了什么?

在平江不肖生眼中,尽管《留东外史》在读者中远未取得《江湖奇侠传》那样的轰动效应,但他自己是颇为看重的——“真正费心力处,厥为《留东外史》,是时新从日本留学东归,为了好名,这是处女作,必须一鸣惊人,始能出人头地。”而《江湖奇侠传》则相对要差得多——“时已久寓上海,生活糜烂,终日沉浸于歌楼舞榭酒吧烟馆之中,必须作出长篇小说,才可获得大量稿费,以供挥霍,而偿付一身负债。”在这样一种写作背景和创作状态下,他创作此书目的在于“以达到不断获得稿酬之欲望”,结局自然“非与著书立说,教人益世可比”。最后他总结根本原因是“此实由于旧上海十里洋场,金钱世界,使文人走向末路,势不得不如此耳”[30]。尽管其中不免自谦之词,却也道出了部分实情,尤其是《江湖奇侠传》的创作心理。搁置彼时新文学界对于《江湖奇侠传》的评价暂且不论,读者在批评“哀情确乎比武侠好得多”的顾明道“‘无可奈何’之下”,“竟成了武侠小说家”的同时,对《江湖奇侠传》也是批评得紧:“作者只顾情节惊奇,不问情理如何,思想的退化,是无可讳言的。”[31]从中不难看出经历了阅读狂潮之后的《江湖奇侠传》在面对知识结构、审美趣味已经更新的阅读者时所遭遇的尴尬处境。综合上述诸种分析不难看出,《江湖奇侠传》这部掀起阅读狂潮的武侠小说,在引致其轰动的诸多因素中,书局无孔不入的运作行为以及出版商沈知方的“生意眼”在其中发挥了非常重要的作用,这一作用甚至大大抑制了作者向恺然本人在创作中应有的热情和冷静。需要特别说明的是,我们并不否认向恺然在文学生产过程中的价值和分量,尤其是使武侠小说从“‘江山’转向‘江湖’”[32]这一具有现代意味的转型之贡献,然而,我们更在意在从创作到产出的过程中谁居于主体。从不肖生的自述中不难看出,他在《江湖奇侠传》的创作中其实更多的是利用了已有的资源(包括题材、技法、创作水准等),执行了出版商沈知方的“生意眼”,相对于《留东外史》,不肖生本人创作的主体意愿不够强烈。至于创作的结果,则完全交给世界书局善后,因此难免有“金钱世界,使文人走向末路,势不得不如此耳”的感慨。从创作态度而言,二者最大的不同在于,《留东外史》的创作很大程度上表达了向恺然本人的主观意志,而《江湖奇侠传》则从题材到文本都是执行沈知方的意愿。向氏此时的角色更多的是迫于生活压力而无奈成为世界书局的雇佣写手,并非真正意义上的自由创作,创作过程中所受干预颇多。张恨水创作《啼笑因缘》虽然也是受严独鹤之托,并且出于市场的考量接受了严独鹤诸如“武侠”和“肉感”的意见,但无论从选材到谋篇布局再到行文,主要还是出于作家个人的考量。作家在创作中并没有完全让步于海派的风尚和趣味,个人的主体性在其中仍发挥着重要的作用,尤其是创作时花费的诸多心思。无论是“重于情节的变化”“少用角儿登场”还是“先行布局”,“无论如何跑野马,不出原定的范围”[33]等,这些努力为海上文坛带来一股清新的文学气息,并继而为北派通俗文学在十里洋场赢得了立足之地。和《啼笑因缘》相比,《江湖奇侠传》与之不可同日而语。尽管张氏曾多次声称自己的“得意作”为《春明外史》《金粉世家》,并明确声称“《啼笑因缘》写得并不好”,“《啼笑因缘》并没有什么好看的”[34],恐怕这其中更多的是缘于个人情感使然。与《江湖奇侠传》相比,作者在创作中注入的心力以及主体地位一目了然。

市场是一把双刃剑,对于进入现代而依存于市场生存的文学而言,其阵痛可想而知,但阵痛之后会是新生。对于向氏的文学实践,也要一分为二地看。尽管向恺然曾以谴责小说步入文坛,却又以武侠小说开一代风气之先。沈知方虽然遮蔽了向氏创作谴责小说的意愿,却又为他打开了武侠小说之窗,尽管出于时代和文学评判标准使然,对这样的结果,向恺然本人并不满意。现代的文学生产方式、出版体制、创作机制以及文学消费机制成就了向恺然,也为他留下了诸多遗憾和自责。而这样一种复杂的心境,不独属于向恺然,更属于文学商品化之后靠稿酬生存的所有文人,特别是通俗文学作家们,他们在其中痛并快乐着,他们终生的荣辱均系于此。时代与境遇使他们无法也无力摆脱这种心境,他们只好将之归因于宿命。而研究者需要考虑的是,既然客观事实已然存在,我们该如何用好这把双刃剑,如何理解并确认在文学创作与传播及文本价值确立过程中的功能?其实,早在1933年就已有识者指出:

作者,读者,出版者,是成三角式“循环律”的。在文艺以金钱为代价的现代,不能完全责备作者的不长进,因为出版者总是默察读者的心理,为了适应读者的需求,便向作者征求某种性质的作品。作者为了“生意经”,不能不迁就。所以要使小说进步,全在读者的鉴别,有“不盲从”“不标榜”严正的批评,使出版者有所取舍,作者亦不至随波逐流。但,我很太息,现在的所谓批评者,不盲从不标榜的,能有几人?[31]

的确,创作者为了“生意经”不能不迁就,难道批评者就没有“生意经”的困扰吗?进入市场的文学,若想有所成就,有所发展,仍要以作者的个人创作意愿为主体,在兼顾出版商和读者意愿的同时,要有所取舍。如果能够遇到这样的出版商,是作者之幸,而这样的机缘却可遇而不可求。在现代文学生产方式和市场机制的条件下,成为产品的文学作品,其外在的包装诸如预告、放大、遮蔽等等市场行为,必然在所难免。至于成功与否、水平高低,则体现在出版商对目标读者的了解与把握的程度与水平,这包括阅读心理、教育水平、价值观念、兴趣品位以及时代风尚等种种因素。因此,作者、读者、出版者之间的冲突、调整与聚合,步入现代之后必然不可避免,而通过对副文本建构和阅读市场形成原因的系统梳理和理论分析,恰恰可以彰显现代文学独有的现代性特质,其中的种种细节和种种曲折,成就了现代文学现代性诸种复杂的面相。

[1]沈雁冰.封建的小市民文艺[J].东方杂志,1933,30(3):17-18.

[2]曹聚仁.江湖奇侠传[J].通俗文化半月刊,1935,2(3):18.

[3]郑逸梅.武侠小说的通病[G]//芮和师,范伯群.鸳鸯蝴蝶派文学资料:上册.福州:福建人民出版社,1984:135.

[4]徐文滢.民国以来的章回小说[J].万象,1941(6):121-126.

[5]舒芜.武侠小说与“读书真空”[M]//舒芜集:第2卷.石家庄:河北人民出版社,2001:456.

[6]徐中玉.六十五年前的中学生活[G]//季羡林,等.我的中学时代.福州:福建教育出版社,1999:14.

[7]杨沫.我和书籍[G]//钟敬文,等.书香余韵.北京:中国广播电视出版社,1997:239.

[8]高阳.我的老家“横桥吟馆”[M]//高阳杂文.上海:文汇出版社,1997:35.

[9]张微.天堂小五义[M].杭州:浙江少年儿童出版社,1983:4.

[10]金宏宇.文本周边:中国现代文学副文本研究[M].武汉:武汉大学出版社,2014.

[11]徐国桢.还珠楼主及其作品的研究[J].宇宙,1948(3):58-63.

[12]白羽.话柄[M].天津:正华学校,1939:封面.

[13]包天笑.钏影楼回忆录[M].香港:大华出版社,1971.

[14]要看小说最好看侦探小说与侠义小说[J].新闻报,1922-03-09(第5张第1版).

[15]谭帆.古代小说评点简论[M].太原:山西人民出版社,2005:1.

[16]谭帆.中国古代小说评点的价值系统[J].文学评论,1998(1):93-102.

[17]金圣叹.第五才子书施耐庵水浒传回评[G]//王筱云,韦风娟,等.中国古典文学名著分类集成:文论卷(3).天津:百花文艺出版社,1994:21.

[18]解弢.小说话[M].上海:中华书局,1919:116.

[19]不肖生.江湖奇侠传:第一回[J].施济群,评.红杂志,1923(22):1-18.

[20]不肖生.江湖奇侠传:第二回[J].施济群,评.红杂志,1923(24):19-34.

[21]不肖生.江湖奇侠传:第五回[J].施济群,评.红杂志,1923(29):81-100.

[22]不肖生.江湖奇侠传:第六回[J].施济群,评.红杂志,1923(31):101-113.

[23]致远.上海各商店广告之种类[J].中华实业界,1914(11):73-113.

[24]刘廷枚.我所知道的沈知方和世界书局[G]//全国政协文史资料委员会.文史资料存稿选编:文化第23卷.北京:中国文史出版社,2002:316.

[25]邱健恩.自力在轮回:寻找金庸小说经典化的原始光谱——兼论“金庸小说版本学”的理论架构[J].苏州教育学院学报,2011(1):2-11.

[26]《江湖奇侠传》十一集出版广告[N].新闻报,1929-06-27(21).

[27]《江湖奇侠传》十一集出版广告[N].新闻报,1929-06-30(22).

[28]徐斯年,向晓光.平江不肖生向恺然年表[J].西南大学学报(社会科学版),2012(6):95-109.

[29]石娟.《啼笑因缘》缘何轰动[J].中国现代文学研究丛刊,2011(2):183-198.

[30]余叔文.江湖奇侠传[G]//顾国华.文坛杂忆初编.上海:上海书店出版社,1999:106-107.

[31]说话人.说话(九)[J].珊瑚,1933,2(9):70-95.

[32]汤哲声.大陆新武侠关键在于创新[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2005(1):144-147.

[33]张恨水.我的小说过程[N].上海画报,1931-01-27/1931-02-12.

[34]张伍.我的父亲张恨水[M].沈阳:春风文艺出版社,2002:90.

责任编辑木云

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

10.13718/j.cnki.xdsk.2016.05.017

2016-03-16

石娟,文学博士,苏州市职业大学教育与人文学院,副教授;《苏州教育学院学报》编辑部,副编审;苏州大学中国现代通俗文学研究中心,副教授。

教育部人文社会科学研究青年基金项目“民国书局与现代通俗文学生产与消费机制研究”(15YJC751037),项目负责人:石娟;国家社会科学基金重大项目“百年中国通俗文学价值评估、阅读调查及资料库建设”(13&ZD120),项目负责人:汤哲声。

I206.6

A

1673-9841(2016)05-0127-12