大型客机复合材料襟翼刚度设计技术

大型客机复合材料襟翼刚度设计技术

本文从分析大型客机襟翼刚度和变形的约束因素(机翼匹配、结构间隙、气动性能)出发,确定了襟翼的刚度指标。并通过研究滑轨的优化布置、限位装置布置、襟翼弯曲扭转刚度、壁板的稳定性和局部刚度等问题,明确了襟翼刚度的诸多影响因素和工程设计要素。继而给出襟翼刚度设计计算分析方法,并比较了不同壁板形式的结构效率,以指导民用飞机襟翼,特别是复合材料襟翼的刚度设计。

襟翼是航空器上普遍使用的重要增升操纵面。在大型客机上,由于起飞重量大,机翼翼展长,襟翼的翼展往往也很长以提供足够的增升效果,但这也增加了控制襟翼刚度和变形的难度。襟翼的运动要求和气动要求决定了其结构应在保证安全性的强度设计之余,必须考虑保证必要的刚度和稳定性的设计。但目前尚未有系统介绍襟翼刚度设计指标、流程和方法的论文。仅有个别细节研究是基于卡阻可靠性的襟翼变形刚度仿真和蒙皮厚度优化。另外,由于复合材料相对于传统铝合金的较高比模量、比强度,在襟翼上合理地使用复合材料设计可以在保证刚度的情况下显著减轻结构重量,提高整机的燃油经济性。然而,基于飞机工程应用背景的复合材料襟翼的刚度研究就更加少见。

所以,在大型客机的工程背景下系统地分析襟翼刚度的各种约束(结构间隙、变形协调、气动性能等),继而确定襟翼的刚度指标成为一项迫切的研究课题。而在上述诸多约束的限制下,如何在复合材料应用的框架下,考虑各种刚度影响因素,从支撑刚度和襟翼自身刚度两方面设计一套刚度满足要求,又具有最高结构效率和最轻重量的襟翼结构,是工程技术人员亟需的一套系统方法。

襟翼基本结构与受力形式

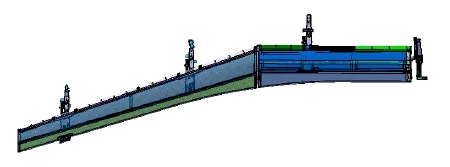

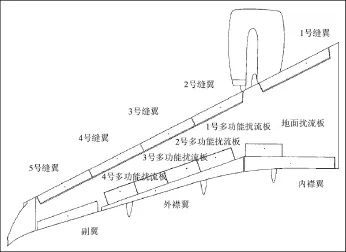

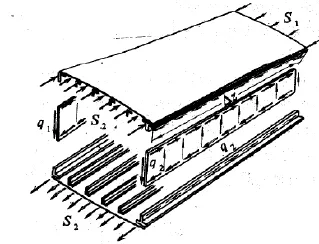

襟翼是安装在机翼后缘内侧的活动翼面。襟翼可以在机械机构的驱动下,从机翼中伸出和绕轴向后下方偏转,从而增大机翼面积和改变弯度来获得额外升力。襟翼系统通常是由驱动系统和翼面两部分构成;驱动系统一般通过滑轨、滑轮架、驱动臂、连杆等形式实现一定的运动轨迹,从而实现翼面的精确动作;而翼面通常是由壁板、梁、肋等组成的封闭剖面的结构,用于承受主要的气动载荷。驱动系统和翼面通过特定形式的接头和轴承连接在一起,如图1所示。

襟翼翼面由于受到操纵机构的支撑,力学上通常可以简化为一个双支点梁,气动载荷使襟翼本体产生弯曲和扭转变形,如图1、图2所示。

图1 大型客机上典型襟翼与操纵机构布置示意图

图2 襟翼翼面的力学简化

图3 某型飞机外翼盒段抗弯刚度与襟翼的对比

图4 大型民机襟翼与周边的结构的典型关系

襟翼刚度设计约束

襟翼机翼刚度匹配问题

一般认为,由于襟翼是连接于机翼后缘的活动面,其刚度必须和机翼的整体刚度匹配,以避免变形不协调产生的内力,即“柔中带刚”或“刚中带柔”都是不合理的。

然而,襟翼本体的翼型高度远远小于外翼翼盒。以某型号飞机为例,经计算典型的襟翼展向弯曲刚度比翼盒小两个数量级以上,如图3所示。因此襟翼与机翼展向弯曲刚度相匹配是不现实也不可能达到的要求;襟翼本体的扭转刚度与机翼扭转刚度相匹配也同样不可能达成。所以,襟翼与机翼的匹配主要应该是变形匹配。而由于襟翼一般是通过近似于刚性的滑轨连接到机翼上的,所以襟翼的变形可以看作是机翼变形叠加上襟翼自身的变形。而变形协调也简化为仅考察襟翼变形的情形下,襟翼与机翼固定结构(襟翼舱)之间的间隙保持问题。

襟翼与相邻结构间隙控制约束

在典型大型客机结构中,襟翼往往处于机翼后缘的襟翼舱结构中,且处于扰流板下方,如图4所示。

故站在结构不干涉的角度,必须限制二个部位的间隙量:a) 襟翼的变形不能与襟翼舱固定结构发生干涉以导致结构损坏; b) 襟翼的变形不能影响扰流板的正常使用,接触力必须在扰流板作动器的承受门槛值以内。

例如,根据某型飞机间隙公差图,在全机顶起的状态下,襟翼与襟翼舱之间的设计间隙及公差为襟翼与扰流板之间的设计间隙及公差为

首先,襟翼舱由于是固定结构,其蒙皮往往是由隔板和支架进行支撑的。故襟翼外形与其如果接触,接触力超过一定值可能会导致结构损伤甚至破坏。所以,襟翼的刚度需要确保在任何工况下,襟翼变形不得使此间隙为0, 即襟翼在此段的挠度不得超过3mm。

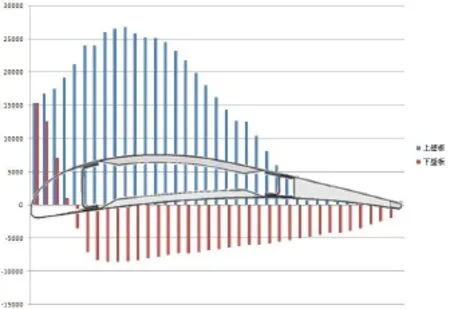

然后,扰流板是活动结构,其通过铰链接头与机翼隔板相连,且通过作动器的驱动力驱动。故其可以与襟翼翼面接触并承受一定的接触力,但接触力必须在作动器的承受门槛值以内。以某型飞机为例,图5为襟翼与第1#、3#、4# 扰流板的干涉位移,蓝线代表限位前的实际干涉位移,红线代表根据作动器最大承受载荷换算出的位移门槛值。可发现,在襟翼限位前,襟翼变形接触扰流板并使接触位移超过了作动器门槛,会导致作动器故障,是不可接受的。

图5 某型飞机襟翼限位前与扰流板接触位移

襟翼的气动性能约束

目前国内的工程实际仅能够达到关注机翼刚度对颤振、突风响应等气动性能的影响,因此对于复合材料机翼有一些刚度方面的研究。如从复合材料机翼翼盒的翼尖刚度控制出发,对机翼壁板铺层进行了自由尺寸优化设计分析。但很少对襟翼翼面有基于气动性能考虑的变形指标。仅做过一些鲁棒性的研究,并未应用于实际型号提出襟翼具体刚度指标。

襟翼支撑设计研究

滑轨占位研究

图6 襟翼展向弯曲的力学简化

图7 滑轨占位优化的有限元计算

襟翼滑轨的布置决定了力学模型的支撑形式,对襟翼翼面的整体变形和最大挠度有决定性影响。

现代大型客机襟翼典型的支撑形式是双支点梁形式,运动机构(如滑轨滑轮架机构)作为支撑点。而且往往采取双滑轨设计形式,其重量轻且可靠性好,所以襟翼可以在力学上简化成一根双支点梁,如图6所示。由于外翼盒段和襟翼运动机构刚度远大于襟翼翼面刚度,一般滑轨可以简化为刚性铰接支撑。现有的一些研究应用工程梁理论,以挠度最小化为目标,可以对滑轨占位进行初步优化。

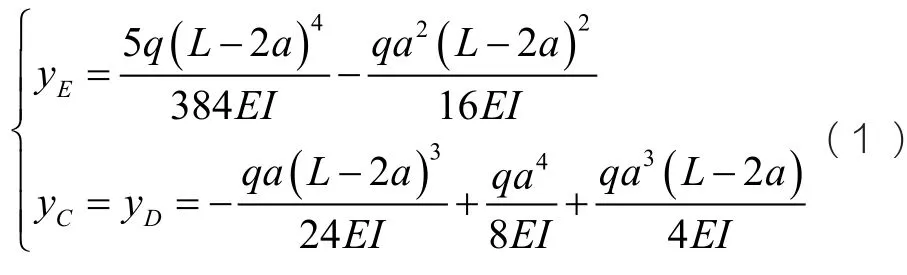

例如取AC=BD=a对应的挠曲线方程:

利用挠曲线方程经求解可得当L=4.48a时,即AC=BD=0.223L时,挠度yE =yC =yD 且取到最小值。即表明两套机构分别在22%和78%展长处支撑,支撑效率最高。

滑轨占位研究,亦可采用有限元方法。例如,把襟翼简化成一个梯形闭剖面盒段,具有不同的跟梢截面(高度、弦长均不同)。采用结构化网格划分,使用二维壳单元属性,如图7所示;近似地加均布载荷,通过调整支撑点的位置找出襟翼变形最小的滑轨占位;计算选择三种级别的典型民用飞机的襟翼外形参数为例,进行分析和对比。三种具有不同的翼型高度、展弦比、根梢比,计算结果如表1所示。

图8 某型飞机襟翼的限位装置

表1 不同机型襟翼外形参数及有限元计算所得双滑轨最优占位

计算结果发现,当两个支撑点占位使襟翼被其分成的三段具有近似相同的最大挠度时,整个襟翼的最大挠度被控制在最小的值。而且,三个不同型号的飞机虽然襟翼的几何外形(展长、跟梢截面、翼型高度)差异很大,但两根滑轨最优占位均分别分布在23%~24%展长、77%~79%展长的部位(与工程理论估算的结果近似)。可见,襟翼滑轨的最优占位与襟翼外形并不明显相关。这个结论对于飞机打样阶段快速确定襟翼滑轨占位有显著帮助。

限位装置研究

襟翼滑轨作为主要支撑位置确定以后,襟翼部分部位(特别是悬臂段)的挠度如果需要进一步控制,则需要依靠限位装置。限位装置并非全工况支撑,而是在个别极限工况下,仅在挠度或位移达到一定的门槛值时才与襟翼接触,通过一定的接触力达到限位目的。

例如,根据襟翼的支撑形式,某型飞机内外襟翼的限位点共有4处,分布于内襟翼外端处、外襟翼内端处、外襟翼外端处、外襟翼中段处,如图8所示。

襟翼限位装置与襟翼翼面的接触可能是间断地、并带有冲击载荷。因此,限位装置接触面要具有一定的调整量和缓冲性。例如,某型飞机襟翼的限位装置上翼面限位主要是在襟翼舱隔板上布置一个带有橡胶缓冲垫的平台,在襟翼过度位移时直接压在翼面上。下翼面限位是一方面在襟翼端肋前缘安装一个滚轮,另一方面在襟翼舱隔板上布置一个刀片状轨道;通过滚轮与轨道之间的接触和滑动来限位。

以某型飞机为例,当襟翼重新增加了限位装置后,其与扰流板之间的干涉关系有了明显减轻,干涉位移满足截止干涉位移要求,如图9所示,增加限位器效果明显。且对限位器进行强度校核,结果显示新增结构在接触力作用下裕度满足强度要求。

翼面刚度设计研究

上述研究的支撑因素对于襟翼刚度和变形的影响是基础的、根本性的。然而,在支撑形式确定基础上,襟翼翼面本身的刚性也需要考虑,必须通过壁板、梁、肋等要素的合理布置、连接设计、零件设计来取得一个效率最高的结构,即通过分析优化来达到重量最轻,同时也具有相当刚度的合理形式。

复合材料襟翼盒段的整体刚度设计

复合材料襟翼刚度设计必须考虑其特殊性。由于复合材料合段往往是厚蒙皮少肋结构,内力的分布有别于传统的金属蒙皮结构。由于存在铺层设计、变厚度丢层设计、刚度匹配设计等因素,将这些因素整合应用到刚度设计的各个流程环节中,才能设计出一个科学合理的襟翼结构。

a) 展向弯曲刚度问题

由于襟翼面积较小,其上的气动载荷往往比较均匀,这也给初步设计时的刚度估算简化了难度。例如图10所示,为某型飞机内襟翼翼面在起飞状态载荷在展向多截面上的等效合力。可以观察,其沿展向基本上是与弦长成比例,说明展向升力压强的分布基本是均匀的。

复合材料襟翼翼面一般采用双梁式半硬壳结构,即前后梁、上下壁板、肋组成了若干个封闭的承力盒段(前缘和尾缘承力很小可忽略)。

由于滑轨的支撑,襟翼力学上可简化为一个双支点梁。气动载荷产生的弯矩主要由壁板和梁的内力抵消。上下壁板、与其连接的梁缘条主要承受拉压轴力;而梁腹板主要承受竖直方向的剪力。如图11所示。梁的挠度主要受弯矩和剖面抗弯刚度影响;而剖面抗弯刚度则取决于材料弹性模量和截面惯性矩:

图10 某型飞机襟翼气动载荷截面等效合力

图11 襟翼盒段的内力

对于截面惯性矩的考虑,其主要受翼型高度、截面弦长、壁板形式、材料厚度的影响。前两项为飞机总体外形,一般为不可变因素,能改变的仅为壁板形式和材料厚度。而材料厚度的增减控制主要受强度因素驱动,对刚度影响并不显著。且增加厚度会使结构重量明显增加。而壁板形式可选择的一般有蜂窝夹芯结构和长桁加筋结构,两种都能提高截面惯性矩,应视不同的情况综合考虑,相关研究和结论可详见4.2节和文献。

另外,材料的分布也会影响截面惯性矩。剖面的设计应使得材料尽可能远离中性轴,反映在复合材料设计中即在翼型高的区域进行适当加厚。例如图13所示,即为某型飞机襟翼盒段的典型剖面。

b) 弦向弯曲刚度问题

对于襟翼来说,因为展长远大于弦长,故弦向弯曲相对于展向弯曲是次要的变形形式。其研究方法与展向弯曲刚度类似,其设计量也主要是截面抗弯刚度。但往往载荷沿弦向的分布并不均匀,例如对于某型飞机襟翼载荷沿弦向的分布如图12所示。

c) 扭转刚度问题

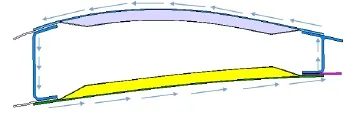

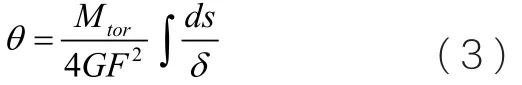

由于襟翼沿弦向各部位受气动载荷的不均匀性,会造成一个扭矩。扭矩的平衡是依靠壁板、梁组成的剖面的剪流来平衡的,如图13所示:

图12 襟翼在气动载荷弦向分布

图13 襟翼盒段闭剖面的剪流抵抗扭矩

其中Mtor是扭矩,可根据细节载荷转化得出,G 是材料剪切模量,F 是剖面面积,ds 是剖面周长上的一段微长度,δ是该处的厚度。

复合材料襟翼壁板刚度设计

在上述讨论的翼面整体受到的弯曲、扭转的基础上,翼面蒙皮(壁板)起着保持气动外形和翼面轮廓的作用,因此蒙皮(壁板)本身也需要保证一定的刚度,以避免出现失稳或者过大的局部变形。而襟翼复合材料上下壁板一般选用碳纤维复材蒙皮+芳纶纸蜂窝的夹芯结构,或者碳纤维蒙皮+碳纤维长桁加筋结构。为此,从翼面类结构设计的角度,文献对比了两种不同的结构形式的结构刚度效率,即在等结构尺寸(重量)的情况下比较蜂窝夹层与长桁加筋二者抵抗变形的能力。

通过分析,可得以下结论:

a) 当满足整体稳定性所需的层压板厚度不大于2mm时,选择蜂窝夹层结构效率更高。

b) 当满足整体稳定性时层压板厚度不大于3mm,选择蜂窝高度大于20mm的夹层结构效率更高。

c) 当满足整体稳定性时层压板厚度不大于4mm,选择蜂窝高度大于35mm时夹层结构效率更高。

d) 当满足整体稳定性时层压板厚度为不小于5mm时,选择长桁加筋结构效率更高(在不适用全高度蜂窝的情况下)。

e) 对于同样的层板厚度和高度下(飞机结构合理设计包线内),蜂窝夹芯结构的惯性矩要远远大于长桁加筋结构。

f) 对于同样的层板厚度和重量下(飞机结构合理设计包线内),长桁加筋结构要想达到与蜂窝夹芯结构同样的抗弯刚度,前者的高度大约需要后者的两倍。

g) 随着长桁间距的增加,长桁高度也必须相应增加,此时蜂窝高度一般不能再增加,则长桁结构的抗弯刚度超越蜂窝结构。层板厚度越大,效应越明显。

故由以上结论,可以得到:对于翼型高度低、层板厚度小的次承力翼面(如操纵面等),蜂窝结构的局部抗弯结构效率一般要高于长桁加筋结构,应优先采用。对于翼型高度高、层板厚度大的主承力翼面结构(如外翼盒段、中央翼等),长桁结构的局部抗弯结构效率一般要高于蜂窝结构,应优先采用。

然而,在真实的飞机设计工程实践中,不仅要考虑翼面的强度刚度性能,还需要考虑设计中诸多其他限制因素,如维修性、耐久性、制造工艺性等。例如,飞机内襟翼的安装位置处在发动机尾喷排气影响区,蜂窝夹层结构相对于其他的结构形式有吸音降噪功能,对50~200HZ的低频振动噪音有隔绝作用,用以降低声疲劳效应对内襟翼结构的影响。另外,复合材料蜂窝相对于铝合金和GLARE有明显的抑制声疲劳和裂纹扩展的作用。故襟翼壁板选择复合材料蜂窝结构是具有疲劳针对性的合理设计方案。另外,由于襟翼一般是密封结构,选择蜂窝也不会出现吸湿的问题。

解决刚度问题的思路与建议

根据上面的讨论,可以总结出民用飞机复合材料襟翼刚度设计的一般流程和方法。首先需从功能的角度分析襟翼与周边结构的关系,通过动静间隙量约束或者接触载荷约束,转化为对于襟翼自身变形的限制指标。同样,如果条件具备,还需考虑气动性能对于变形和刚度的约束。

在襟翼的刚度和变形指标确立后,从优化滑轨占位的角度调整襟翼的支撑刚度,上文所得出的部分结论对于快速确定最优占位有指导意义。在此基础上,对襟翼挠度较大处设计布置特定形式的限位装置。

在支撑形式确立后,进行翼面本体的刚度设计。在设计过程中,要充分考虑复合材料盒段的特殊性,合理地进行盒段梁、肋布置设计,高效地进行壁板的选型设计和铺层设计,以满足展向、弦向弯曲刚度以及扭转刚度要求。

在襟翼刚度初步设计的过程中,可以充分采用工程算法进行分析,并用有限元方法进行后期验证,二者具有良好的符合性。

襟翼刚度设计只是襟翼结构设计的一部分,在襟翼滑轨布置、翼面盒段布置和壁板选型中,还要充分考虑功能的要求、工艺的可行性、系统协调的问题、维修维护的问题,权衡利弊从而选择综合最优的解决方案 。

10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.19.037