蹿升的“跳蚤”

——MENG模型Me 163B

制作、文、图/张颖杰

蹿升的“跳蚤”

——MENG模型Me 163B

制作、文、图/张颖杰

背景资料

Me 163“彗星”(Komet)是二战中纳粹德国所装备的一种设计超前、外形奇特的作战机型。这种由滑翔机发展而来的小飞机个头不大,有着一个圆滚且流线型的铝制机身,主翼结构为木质,仅在机翼边缘和口盖等位置保留使用了铝材。着陆时使用可收放的滑橇式起落架,这类简单而轻薄的设计保留了其滑翔机原型所拥有的气动特性。而当装配有瓦尔塔HWK109-509A型液体火箭发动机的Me 163B型进入量产后,纳粹德国随后便将其列装。世界上第一个、也是唯一一个使用液体燃料火箭为动力的作战单位第400截击机联队(JG400)由此诞生,该联队的标志是一只借由火箭蹿升的小跳骚。二战后期,第三帝国使用Me 163B这一先进的秘密武器,在欧洲战场上对盟国轰炸机群展开了最后疯狂的空中截击作战。

1941年10月2日,工厂识别号为KE-SW的Me 163A曾创造了1004.5千米/时的飞行速度纪录。该记录直到1947年8月20日才由道格拉斯飞机公司的D-558-1打破

博物馆中收藏的Me 163B

战后美国将这架编号191301的Me163B运回本土俄亥俄州的莱特军用机场

得益于其特殊的动力来源,Me 163B拥有极高的速度与爬升率,以至于盟军的战斗机在其有动力期间难以进行拦截。但Me 163B的高速也让德军飞行员难以在极短的射击窗口时间内进行准确射击,再加之短得可怜的留空时间,故Me 163B所取得的战果极其有限。

尽管Me 163B设计概念超前,作战飞行性能优异,但战绩却始终乏善可陈。以至于面临投降局面的德军都不屑销毁这些具有超前设计的先进武器,因此被盟军完整缴获不少。英美等国家的航空研发部门对这么个只能飞行7~8分钟的小飞机却发生了浓厚的兴趣,以至于后来的X-1超声速试验机和无尾三角翼设计理念均来自于Me 163的启发,这也使得 Me 163在现代航空发展史上占有独特的地位。

战后加拿大运走了另一架编号为191095的Me 163B,并进行了翻新和修复。照片中为修复后的涂装,并非二战时的原始涂装,注意驾驶舱盖周边的红条原本是不存在的。这架Me 163B目前在位于美国俄亥俄州莱特空军机场的美国空军博物馆进行展示

制作介绍

各比例的Me 163模型已有多个模型厂推出,但1/32的只有30年前日本长谷川出过。2013年MENG模型推出全新QS-001 1/32 Me 163B,其漂亮的封绘和包装令我眼前一亮。开盒后内容丰富,还提供了火箭发动机等内部装置,细小零件虽多,但细节清晰,蚀刻片和橡胶轮胎一应俱全,充分表现了MENG模型的诚意。

为更好地体现Me 163B的细节,我订购了“牛魔王”的配套蚀刻片。

制作从座舱开始,制作难度不大,只是较费时间。部分带背胶的彩色蚀刻片与板件贴合不牢,须用速干胶进行加固;彩色蚀刻片上的油墨不牢固,打磨及贴合时需小心。

彩色蚀刻片的仪表确实漂亮,两侧廊板上的装置也有很好的表现,但拉杆用0.35左右的针灸针表现更好

MK108 30毫米机炮口竟然做反了!只能切掉炮口那段,两头钻孔并用适合的胶棒替换

座舱上色以田宫水性漆XF66深灰为主,XF54做高光,色调尽量与仪表板色彩接近。用温莎·顿及MIG502系列油画色,调配棕黑色,经田宫X20溶剂稀释后用笔全面刷涂,再以干净笔刷清理,保留需要的色彩。

座舱部件组合完成,经旧化后色彩浓郁且层次丰富,仪表各部位清晰可见

机炮安装位置和炮舱也要先上色旧化,但使用更多的是天然土,在质感上与座舱形成区别。设定右侧炮舱打开,需提前用胶带把舱口封闭,以免遭遇破坏。

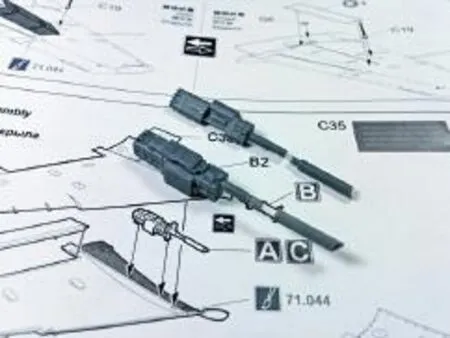

准备安装机炮

开始组合机身,前段机身和机翼结合完美,各部位细节均可保留方便加深处理。但后段机身与前段机身结合不佳,若分开展示还好,但会破坏飞机整体感。最终我决定将前后机身合拢,虽费时费力,但更能体现其优美统一的外形;只可惜火箭发动机及其他内部结构将无法展示。

开始组合机身

填补打磨是修正飞机外形的重要手段,想减少打磨工作量,除了对零件进行充分假组外,填补材料也很关键。我用速干胶来填补,干得快且强度好。当然速干胶也并非完美无缺,最大问题就是固化后太硬,还经常会到处乱流。但控制使用量,填补一层固化后轻磨一遍,再补下一层,一般没几次也就补到位了,又快又方便。如果嫌固化后的速干胶太硬,可以加一点点痱子粉,不但会加速速干胶固化并抑制其流动,还不会有溶剂类补土的收缩现象。

射出模型的刻线、铆钉等细节一般不会做得很深,因此经过打磨后需进行强化加深。刻线刀具可轻松解决长而直的刻线,而大比例飞机模型上常见的“圈钉”则相对麻烦些。不锈钢针头是加深“圈钉”的利器,Me 163B“圈钉”数量相当多,使用内径约4.5毫米的8号针头,正好符合模型上圆形铆钉的尺寸。将针头截断后,针头端需磨出个锥形,用小钻柄固定,套在模型“圈钉”位置,轻轻正反拧动两下,“圈钉”就加深好了。经过打磨清理后的这类“圈钉”非常整齐清晰。MENG模型的Me 163B给出了全机身的结构铆钉,排列非常整齐漂亮,但直径小于0.2毫米,用0.2的钨钢钻头进行加深,效果同样很好。

加深刻线与铆钉等细节

各舵面/操纵面安装

刻线和铆钉经强化并充分打磨后,需用清水和刷子清除表面和淤塞的粉尘。模型表面清洁极为关键,每个细节都须清理到位,淤塞在细节中的粉尘对上色影响极大。

按说明书步骤,Me 163B的各舵面/操纵面在模型组合时就应安装到位,但会阻碍后期处理。我砍掉了所有定位桩,各动作面里侧原位置打孔,填入胶棒,再配合入位,不用固定,能卡住就行。

滑橇也有蚀刻片,其实原厂凸起的铆钉锐度不错,只是周边打磨时稍碍事,而且蚀刻片层次感更好。滑橇的安装方式也有改动,我砍掉滑橇的3个支架上端的定位桩,仅留下方的定位桩,这样很方便就能塞进飞机机腹下方的滑橇舱了。尾轮和机身搭配后发现角度较别扭,用胶板加长了一小截,重新调整了尾轮角度,并把液压杆换成不锈钢针头,保证支撑强度。

完全素组后的Me 163B外形饱满圆润,各种细节连贯完整展现。检查过程中不断用600目~1000目的水砂纸和海绵砂纸进行细磨,去掉残留的表面划痕。

滑橇、机轮和尾轮等小部件

漂亮的彩色安全带蚀刻片,没背胶,很容易弯折,渗入速干胶定型,效果还不错

试着把一堆小零件和机身主体配合,至此模型终于初具雏形

喷漆前的遮盖需明确判断哪些位置要遮盖,Me 163B机身浑圆,一体式舱盖弧度很大,只能用黄色遮盖胶带切成小条一层层地遮盖。座舱内部先前已经上色的部分也要用胶带切成小块层层遮盖。

滑橇安装

牛魔王的改造套件中给的菲林(透明胶片),就是在这小小的瞄准器上用的,蚀刻片和菲林实在过小,要千万小心地粘合,完成后很精致

喷漆前用黄色胶带胶带进行遮盖

我仍用遮盖力强大的田宫XF-63德国灰水性漆当作底漆,分色也一并开始。

尾轮的调整、安装

二战后期的德国飞机涂装极其混乱,原本考虑MENG模型给出的涂装范例A,但硬边折线迷彩太过规整,我更倾向于那种虚边迷彩,希望更能体现Me 163B处于战争末期纷杂无序的状态。最终选定编号191329的7号机,赫伯特●弗洛尔梅特(Herbert.Fromert)中尉座机,驻地胡苏姆(Husum),1945年4月的涂装,离德国投降只剩月余,完全是战争末期的涂装。

主色及喷修全部结束,迷彩边缘用0.2的喷笔勾勒一下,处理后的迷彩色块区分更清晰

零散部件一并旧化,强化整体效果

装配前再对模型进行一次全面消光,让模型表现得更为扎实

细节展示

确认分色完成后,喷涂主色,先喷面积大的机腹,这时郡士的RLM标准色派上用场,机腹色用RLM76(C117)。据说德国在战争后期蓝色油漆很缺,调配方向偏灰白。

机身的浅色块迷彩是由RLM75(郡士C-37)和RLM81之外再加入棕色调配出的,暗绿则基本维持原色。迷彩主色喷涂中还需随时进行调配,减淡处理,同步喷修阴影色差。

消光处理后,色彩得以还原。先做些掉漆,战争后期物资缺乏,油漆质量差,出动频率高,这些原因都会导致飞机有不同程度的掉漆,特别是经常踩踏的区域和金属蒙皮边缘等位置掉漆会很明显。Me 163B是铝金属机身,主翼为木质层板,仅翼缘和口盖位置有铝材,因此掉漆区域集中在机身和机翼边缘等位置。机身后方结合部因为拆卸维修,也会有掉漆情况。确定区域后,用铝金属色在重点边缘先描一些,然后用海绵块蘸少量的铝银色点到掉漆位置上,以达到斑驳的效果。

配合掉漆渍洗,稀释后的油画色非常适合后期效果渲染,使用比较浓重的棕色系来旧化,擦拭后的模型色彩也更为凝重扎实,各处细节效果也得以凸显。

与地面接触的滑橇、尾轮等部件用天然土渲染,效果理想。总装阶段尽量少用胶水,只要之前配合到位,能插接的一般都能自然固定。

至此,MENG模型 1/32 Me 163B全部制作完成,得益于MENG模型这一优良的大比例飞机模型,使得模型的各处细节都得以完美体现。

我制作二战德国军机的经验并不多,这次整个制作过程幸得多位朋友的参与帮助,才使这架Me 163B得以顺利完成,非常感谢这些同好,也很荣幸能在此与大家分享经验,希望有机会能再次展现新的作品。

编辑:石坚