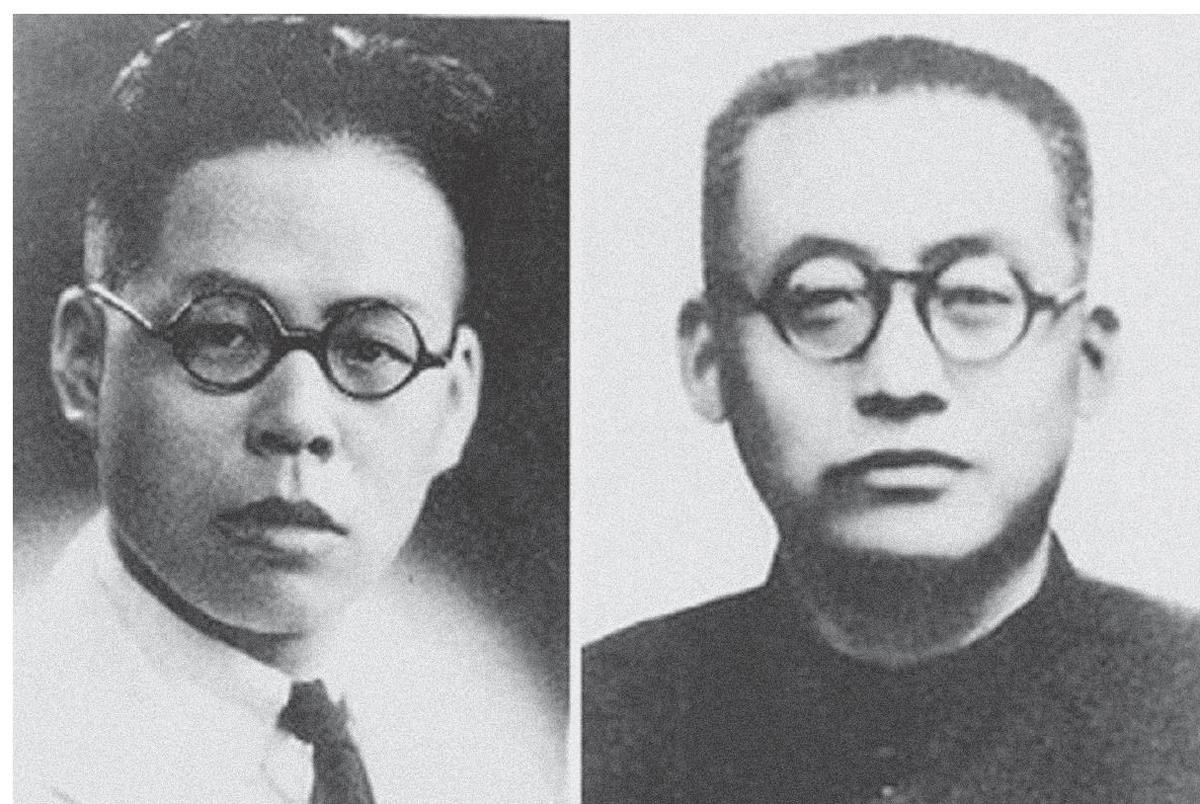

翦伯赞与陶行知生死与共战友情

罗永常 余立斌

我国著名的历史学家、教育家翦伯赞与伟大的人民教育家、民主主义战士陶行知,在国民党白色恐怖的血雨腥风中,互相关心,生死与共,其革命友谊渗透到相互的血液之中,今天看来,依然感人肺腑。

4次见面奠友谊基石

1929年冬天,在南京晓庄师范,翦伯赞第一次见到了陶行知。

见面之前,翦伯赞认为陶行知只是美国杜威博士门下的一个中国学生,和其他穿西服、说洋话的洋学生别无二致;他所创办的晓庄师范也只不过是一个变相的教会学校,和其他教会学校也不会有什么不同。但当他见到陶行知后,便很快改变了这种看法。陶行知说话并不夹杂洋文,也不穿洋服,而是穿一身土布学生服。而晓庄师范没有礼拜堂,学生中也没有花花公子、摩登小姐,都是一些农民子弟。

翦伯赞第二次见到陶行知是在1938年秋天。那天翦伯赞和吕振羽在长沙小西门附近与陶行知不期而遇,陶行知仍然穿着一身藏青色的学生服。他俩特意邀陶到中苏文化协会湖南分会去看一看,陶着急地说:“对不起,来不及了,今天我已买了车票,我得马上赶到车站去!”

翦伯赞问他:“为什么不留在武汉参加保卫大武汉的工作?”陶行知说了一句笑话:“有了陶德曼,就用不着我陶行知了!”接着又说了一件事,说是有人要留他在武汉做三青团的总干事。他便建议,三青团最好不要排除任何党派的青年,它应该是中国各党各派和无党无派青年的一个综合组织。结果,他的建议被拒绝了。他说:“现在成千成万的孩子流亡到重庆没人有管,我要赶到重庆去抢救这些孩子们!”

当天深夜,陶行知便匆匆登上了去重庆的火车。

翦伯赞第三次见到陶行知是在1940年冬天的重庆。那时,翦伯赞正在给冯玉祥讲中国通史,陶行知来拜访冯玉祥,两人便不期而遇。他告诉翦伯赞:“我在重庆的古圣寺创办了一所育才学校,抢救了200多个天才孩子,现住在古圣寺庙里。你来重庆来得正好,这些孩子等着你去讲课呢!”

翦伯赞欣然应允:“好,明天我就到你的育才学校去看看。”

次日上午,翦伯赞兴致勃勃地来到了古圣寺。整个古圣寺在林蔭遮蔽之中,盛暑不热。在寺南不远处,有3间草房,是新盖的国书馆。在古寺通向草房图书馆的路两旁,是师生们自己开垦的菜园。附近还有两口池塘,荷花盛开,清香袭人。育才学校专门招收那些在抗日战争中流离失所的难童,以“培养人才的幼苗”为教育目的。根据学生的特长和爱好,学校开设了社会、自然、文学、美术、音乐、戏剧、舞蹈等7个科目,并聘请贺绿汀、艾青、戴爱莲等名师任教。

这次实地考察,育才学校给了翦伯赞耳目一新的感觉。他对陶行知创新办学的经验赞不绝口,并自愿前往该校担任历史教员,讲授中国通史。

翦伯赞对育才学校有很深的感情。在他住校期间,学生们每有文娱演出或课堂讨论,他都积极参与,有时陶行知陪同他一起参加。一次学生在排演歌剧《朱大嫂送鸡蛋》时,翦伯赞情不自禁地随着学生们歌声和掌声的节奏,也唱起了“母鸡下蛋哪,咯哒咯哒叫呀”。他身边的陶行知听了,大为惊奇,高兴地问:“剪先生,您是什么时候学会的?”翦伯赞笑答:“跟着同学们哼哼会的呗!”

随着相处日久,两人友谊日深。对于他们的友谊,在陶行知去世不久后,翦伯赞在《我和行知先生》一文中,作了这样的记述:

他(陶行知)对于青年,对于朋友的诚恳和帮助,却是世所稀有……他对我而说,在抗战的几年中,他关心我的生活,关心我的健康,关心我的著作,真是无微不至。我有几次贫血病与心脏病发作,都是因为他的帮助才好转的……甚至他对我吸烟的嗜好都没有忘记。他自己不吸烟,但外国友人送给他的香烟,他一定接受,哪怕是一支两支都替我留着,托人带给我。而且他每次赠烟,都给我附诗一首。

渐渐地,翦伯赞和陶行知成为了患难中的战友。

1943年冬,翦伯赞听说陶行知的育才中学办学经费非常困难,糟糕到几乎要关门的地步。翦便直奔古圣寺,想安慰一下困厄中的老朋友。可是见面时,翦发现陶手里拿着一本书,神情显得轻松愉快。翦觉得奇怪,便问:“听说你的处境非常糟糕,为什么还这样悠然自得啊?”陶行知连忙把书反扣到茶几上,笑道:“我在中国的历史上发现了一个伟人,你猜猜他是谁?”翦伯赞想了想,便说:“你所认定的伟人,当然不是秦皇汉武!我想准是一位民族英雄吧!”陶却摇摇头:“你猜错了,他不是一位英雄,而是一个乞丐。”说罢,便起身把反扣在茶几上的那本书拿过来,递给翦。翦伯赞接过一看,这是一本《武训画集》。陶行知便打趣说:“如果我不发现武训,育才学校可能要关门,现在有了武训同志的领导,育才不会关门了。”陶行知这种在困难面前的乐观精神,深深感染了翦伯赞。后来的实践证明,育才学校在与各种困难的搏击中,不仅没有关门,而且越办越红火。

病中关照显战友挚谊

1946年5月4日,翦伯赞在夫人戴淑婉的陪同下,拖着病体,登上了中共中央代表团自重庆飞往南京的专用飞机。

翦伯赞的目的地是上海。在南京下飞机后,因想看一下次子翦天聪,才决定在南京小住。1945年夏,翦天聪大学毕业时,适逢抗日战争胜利,来南京后不幸被汽车轧伤了左腿。翦伯赞这时到南京,囊中羞涩,住不起宾馆,不得已才通过朋友,暂时借住在一个大衙门的一间空荡荡的办公室里。

5月7日,陶行知自上海来南京办事,打听到翦伯赞的住处,就上门拜访。一进门,陶笑道:“联合政府还没成立,你怎么一个人就抢先住进来了!”

翦伯赞打趣说:“嘿嘿,我不能再等了,先住几天过过瘾再说!”

他们稍坐后,便相邀去鸡鸣寺。在路上,陶行知问翦伯赞对南京的观感如何,翦伯赞说:“我没什么感想,只觉得国府路的两座牌坊金碧辉煌,大有帝王之气。此外,到处可以看到日本人留下来的狼狗。”

陶行知收住笑,正色道:“你还不如直截了当地说,南京是一个封建法西斯的城市!”

翦伯赞感慨道:“政府还都,民主并没有还都啊!”

次日,陶行知又去看望翦伯赞,除告诉他将于一两天内回上海外,便问翦伯赞何时去上海。两人约定翦于5月13日下午4时抵上海北站,届时陶派人迎接。关于翦伯赞到上海后的住处,陶行知到上海的第二天,即写信给了翦伯赞:“我希望你能来上海,房子不是问题,我正以鹰眼狮爪替你注视并获得房子。”

5月13日下午,翦伯赞夫妇准时到达上海北站,陶行知带着一位年轻人前去接站,很快把他们安排到上海的广大华行副经理郑栋林家居住,环境非常舒适。次日,当翦伯赞夫妇回访陶行知时,却见陶的住处是吕班路53号胜利饭店3楼的一间小房。此房只10多平米,里面摆着一张生了锈的铁床和一张方桌,还摆着一个小五屉柜,剩下来的地方就只能容纳两三个人坐下。西面有一扇窗,整个下午都在西晒之中,热气腾腾。虽然这样,陶行知似乎并不觉得条件艰苦,反而一再问翦伯赞:“你住的地方没有什么不方便吧?”他还派人给翦伯赞送去许多生活用品。

6月初,翦伯赞搬至愚园路覃振公馆的3楼。翦伯赞体弱多病,深居简出,与外界几乎没有往来,只有陶行知、华岗、郭沫若、田汉等少数人来看过他。7月1日,翦伯赞的病情大发,而且日益严重,后来汤水不进,昏昏沉沉,不知得的什么病。由于手中没有钱,翦伯赞也不想去医院检查,说:“拖几天就会好的。”正巧这段时间,上海的形势十分紧张。

6月23日,上海的工人、学生和各界群众约10万余人,举行反对内战、要求和平的示威游行,并推陶行知、马叙伦、雷洁琼等11人为代表,赴南京向国民政府呼吁和平。可是代表们在到达南京下关车站时,遭到国民党特务的包围毒打,马叙伦、雷洁琼等多人被打成重伤,这就是震惊中外的下关惨案。在惨案发生不久,新的惨案又接连发生。国民党反动派于7月11日,在昆明暗杀了著名的爱国民主运动重要领导人、中国民主同盟中央委员李公朴。7月15日,又在昆明暗杀了西南联合大学教授、民盟中央委员闻一多。翦伯赞在上海的许多朋友都卷入到由这些惨案引发的新的斗争浪潮之中,因而翦的身体状况一时无人知晓。

7月15日,几位新闻记者为采访翦伯赞对这次惨案的反应,破门来到翦家,见翦伯赞全身黄肿,倒卧在床上,呼吸微弱。记者们认为是急性黄疸症,便于次日在上海《文汇报》上披露了这一消息。

当陶行知早晨看到报纸,不禁大吃一惊,便立即给翦伯赞打电话询问病情。他关切地说:“你为什么病到这样的严重程度都不告诉我!你需要钱吗?需要萄萄糖和其他药品吗?听说你睡在地板上,房间里有没有一张桌子、一把椅子?你要床吗?要书桌吗?听说你没有蚊帐,你要蚊帐吗?你不是喜欢吸烟吗?告诉我,你要什么,我都替你送来。”当时,翦伯赞虽患病,可当他在昏迷中听到李公朴、闻一多被杀的噩耗,又听说国民党特务要暗杀陶行知,他担心陶的安全,因而回答说:“行知,我什么都不要,只是要你小心,注意安全!”

电话刚放下,只见田汉匆忙推门进来,并带来了一位大夫——李佛光,据说是沈钧儒的亲戚。因田汉的关系,李大夫很诚恳地把翦伯赞接到他的佛光医院。在住进医院的第一天,陶行知就派人送来了20万元的医药费,还有美国幸福牌香烟等,并把自己使用了多年的一顶绿色蚊帐也取了送来。翦伯赞收下了钱和其他用品,但这顶蚊帐实在不忍心再收下,含着泪坚决请来人带回。此后,陶行知几乎每天都有电话打来,询问翦伯赞的病情和生活状况,还每隔一两天就派人来探视。

这时,翦伯赞已听说,重庆《新华日报》和上海《文汇报》先后披露了国民党特务准备暗杀进步人士的黑名单,在李公朴、闻一多之后,就是陶行知,所以有人说陶行知是“黑榜探花”。翦伯赞为此十分担心,他去电话嘱咐陶:“小心!提防无声手枪!”陶行知愤慨地回答:“我等着第三枪!”

此时,陶行知的住处已很不安全。他在朋友的建议下,搬到了爱棠路爱棠新村13号任宗德和周宗琼的家中。同时抓紧工作,似乎在争取工作时间。如他写给重庆育才学校师生的信中所说:“我提议,每逢死了一位民主战士,即以感召培训一万位民主新战士来顶补。”因翦听到很多对陶不利的消息,所以对陶的安全更加挂心。

翦伯赞住院10天,病情有明显好转。这天是7月25日,天气还不算很热。上午10时,田汉带着爱女前来探视,翦夫人戴淑婉陪在一旁,大家谈得很高兴。

中午,李佛光留田汉父女吃饭。翦伯赞因兴致正浓,虽未參加吃饭,亦由夫人戴淑婉扶持,坐在饭桌旁边说着闲话。正在此时,一件极不幸的事发生了!忽见教育社社员楼肇础慌慌张张地跑来,还隔老远便大喊:“不好了!陶先生中风了,有生命危险!”

田汉父女以及李佛光听了大惊,扔下碗就往外跑,翦伯赞也跟着他们往外跑,一个趔趄,险些摔倒。

田汉及李佛光急忙转身,将翦伯赞扶起:“您病成这样,不能去!”随后,严嘱赶来的戴淑婉:不许翦先生离开医院半步!

然而,当他们赶到爱棠路爱棠新村13号任宗德和周宗琼的家时,陶行知已与世长辞!

赶来送别的有任宗德夫妇、周恩来和邓疑超夫妇等。周恩来俯身拉着陶行知尚有余热的双手,含着泪说:“陶先生!你已经对得起民族,对得起人民了!你的事业会由你的朋友、你的后继者们坚持下去的。你放心去吧!”

闻此噩耗,翦伯赞晕厥过去,医生马上赶来,组织抢救。所幸的是翦伯赞很快苏醒过来,醒来便号啕大哭。

次日上午9时,阴雨蒙蒙,翦伯赞在戴淑婉和李佛光的搀扶下,颤颤巍巍地直奔殡仪馆而来。陶行知的遗体上覆盖着“民主之魂,教育之光”的锦旗。中共代表团驻沪办事处等50多个单位参与吊唁。

翦伯赞一进殡仪馆,就一头扑在陶行知的遗体上放声大哭,在场的人见了无不悲痛落泪。

护送灵柩见生死之情

陶行知的去世,对翦伯赞打击很大,他的病情一度加重。后经医生的努力,逐渐好转。至8月中旬,他才出院回家。9月6日,他写信给尚在重庆的邓初民,讲述了他到上海生病后,陶行知对他无微不至的关照,以及陶行知突发脑溢血去世后,他痛不欲生的情形……

邓初民边读翦伯赞的来信边流泪,将此信以《致初老信》为题,发表在他主编的《民主星期刊》第52期上,并加了编者按:“这是翦伯赞先生给编者的信。从这封信里,我们不仅可以看出现实政治对学者的严重压迫,还可以看出陶先生和翦先生他们之间伟大崇高的友谊。”

陶行知的突然去世,在全国引起了极大震动。毛泽东含泪题词:“陶行知先生是伟大的人民教育家,伟大的民主主义战士。”郭沫若称他是“孔子之后的孔子”。上海各界人士互相联合,共有53个人民团体组成了陶行知公葬典礼筹备会,决定将陶行知的遗骨送到南京晓庄师范学校旧址安葬。

10月27日上午,治丧筹备会决定先在上海震旦大学礼堂举行陶行知的追悼大会。此时,翦伯赞病未痊愈,身体还十分虚弱,田汉和郭沫若对他说:“翦先生,您还在病中,就不要去参加陶先生的追悼大会了。”

翦伯赞一听就发了火,十分生气地说:“你们这是陷我翦伯赞于不义!连陶先生的追悼大会都不去参加,那我还算是人吗?!”

大家拗不过他,只好让他去参加陶行知的追悼大会。

11月30日上午,举行陶行知移灵公葬仪式,戴淑婉考虑到丈夫翦伯赞身体虚弱,而且从上海震旦大学礼堂到南京晓庄师范学校旧址,路途遥远,所以一再劝阻:“你心里有陶先生就是了,我求求你,就别去南京护柩了!”

翦伯赞急了,瞪着眼睛吼道:“你这是什么话?!退一万步讲,即使我为陶先生丢了性命,我也情愿!”

戴淑婉见丈夫把话说到了这个分上,也不好再说什么了,只是在一旁暗自落泪。

翦伯赞拖着病体,参加了护柩团,和郭沫若、沙千里、史良等人护送陶行知的灵柩启程,12月1日早上6时20分,灵柩到达南京和平门车站。

11时,灵柩运抵五柳村,晓庄师范学校旧址的坟园已修整就绪。灵柩抵达时,附近村民相继涌来,男女老少潸然泪下。11时20分,公葬典礼开始,灵堂前竖立着毛泽东、朱德和中共代表团的3个用鲜黄菊花扎成的大花圈。沈钧儒主祭,82岁的老农雷万源及公葬仪式主席团陪祭。翦伯赞发表了重要演说,盛赞陶行知“有儒家的风度,墨家的慈爱,基督耶稣的精神,他是自古以来哲人的合体”。

翦伯赞悲愤激昂,一语一哭,其哀痛悲声震撼了大地,唤起了民众心中的悲愤雷鸣:“踏着陶先生的足迹奋勇前进!”