诸子百家元研究

孙 中 原

逻辑与认知

诸子百家元研究

孙 中 原

诸子百家元研究,借鉴希尔伯特元数学纲领的研究方法,论述诸子百家总体的元性质和发展规律,分析诸子百家的生成、分化、渗透与融合,有助于认知诸子百家研究的过去、现在和未来,促进诸子百家学说的精华在新时代的创造性转化和创新性发展,使之与现实文化相融相通,为振兴中华,实现中华民族伟大复兴的中国梦,提供锐利的思想武器和强大的精神动力。

诸子百家;元研究;创新发展

作者孙中原,男,汉族,河南郑州人,中国人民大学哲学院教授,博士生导师,中国墨子学会副会长,曾任中国逻辑学会副会长、台湾东吴大学客座教授(北京 100872)。

引言

习近平总书记2014年9月24日在纪念孔子诞辰国际学术研讨会提出,要“努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展,使之与现实文化相融相通”。本文题名“诸子百家元研究”,借鉴德国数理逻辑学家希尔伯特(D.Hilbert,1862~1943)元数学纲领的研究方法,论述诸子百家总体元性质和发展规律,分析诸子百家生成、分化、渗透和融合,有助于认知诸子百家研究的历史、现状和未来,促进诸子百家学说在新时代的创造性转化和创新性发展,使之跟现实文化相融通,为振兴中华,实现中华民族伟大复兴的中国梦提供锐利的思想武器和强大的精神动力。

希尔伯特1922年在莱比锡德国自然科学大会讲演说:“对于通常的形式化数学而言,在一定意义上要附加一门新的数学,即元数学。”[2]P320希尔伯特元数学纲领的“元”,英文构词成分meta-,表示“在后”,“超越”,“总的”。“元”港台学者译为“后设”,指在对象之后设定的理论。本文论述,从学术研究层次的性质说,属元研究。

诸子百家产生发展过程,贯穿生成分化和渗透融合两种趋势。两种趋势的对立统一,交互碰撞,是诸子百家研究历史、现状和未来的决定性因素。诸子百家生成分化和渗透融合两种趋势,可描述为两条交互作用的曲线。

一条曲线是诸子百家生成分化曲线。其特征是不断地生成、分化、特化和异化,各自朝着专深细化的方向发展。诸子百家接连不断,比肩接踵地生成、分化、特化和异化,长成为根深叶茂,硕果累累的大树,在中国和世界文化史上谱写辉煌篇章。

一条曲线是诸子百家渗透融合曲线。其特征是互相渗透,趋近趋同,兼收百家,融汇众流,各自朝着吸纳综合对方的方向发展。诸子百家接连不断,比肩接踵地渗透融合,趋近趋同,广纳百川,汇聚为动能无限,张力无穷的滚滚江河,为中华民族缔造瑰丽精神家园,引领中国和世界文化潮流。

一、轴心时代生巨人,诸子百家出民间:发生学

诸子百家哪里来?德国学者卡尔·雅斯贝尔斯(1883~1969)说,以公元前500年为中心,人类精神基础同时独立地在中国、印度和希腊等地开始奠定,直到今天人类仍然依附在这一基础上。这期间所发生的精神过程,建立一个轴心,把这个时期称之为轴心时代。这一时期发生不寻常的事件,在中国诞生孔子和老子,中国哲学各派别兴起,这是墨子、庄子诸子百家出现的时代。这个时代产生所有今天依然在思考的基本范畴。思想家盘算人们怎样才能最好地生活,最好地管理。这是一个革新的时代。[3]P38-40

恩格斯赞颂文艺复兴时代说:“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革,是一个需要而且产生了巨人-在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”[4]P445

中国的春秋战国时代,周王朝衰落,发生中华民族“从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”,是需要和产生巨人的时代。在中华民族开化史上的春秋战国时代,产生许多国家级世界级的伟大思想家、科学家、发明家、政治家、军事家、文学家和艺术家,有丰富的文化典籍,影响中国和世界千秋万代,是中国和世界的宝贵精神遗产。

孔子求师拜老子。在全部诸子百家产生的时间排序中,道家产生数第一,道家之后是儒家。孔子生卒年公元前551年到公元前479年。老子据推算,大约公元前580年到公元前500年。老子比孔子大约30岁。古称30年为一世。老子约比孔子年长一辈。诸子百家,道儒两家,无比重要。历史机遇,让老子创道家,孔子创儒家。老子创道,比孔子创儒早一代。诸子百家,先道后儒。战国末秦相吕不韦(公元前290~公元前235)主编《吕氏春秋·当染》说:“孔子学于老聃。”晋皇甫谧(215~282)《高士传》说:“圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄,老聃。”

孔子求师拜郯子。《左传·昭公17年》(前525)说:“仲尼闻之,见于郯子而学之。既而告人曰:吾闻之:‘天子失官,学在四夷。’犹信。”“天子失官,学在四夷”,道破诸子百家产生时代背景。天子失去官守,官方学术,散落民间。孔子26岁时,遇鲁国附庸小国郯国国君郯子,向他学习。孔子对人说,他相信“天子失官,学在四夷”的话。西周前是“学在官府”。图书档案,文物典册,收藏宫廷。巫史卜祝,政府职能,服务宫廷。官方学校,贵族垄断。春秋后“学术下移”。图书典籍,官方专业知识分子,流散民间,民间士人崛起,滋生新型知识分子,诸子百家是代表。

孔子学琴师襄子。师襄:师襄子,鲁国乐官,善击磬弹琴,孔子向他学琴。后逃海边。《论语·微子》说:“大击磬襄入于海。”击磬师“襄”去海边。孔子学样像样,学就学好,学成顶尖专家,内行里手。孔子学音乐,会弹奏,会歌唱,兼作曲家、弹奏家和歌唱家多重职能。

《史记·孔子世家》说:“(《诗》)三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合《韶》、《武》、《雅》、《颂》之音,礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。”“韶”:舜乐曲名。“武”:周武王乐曲名。“雅”:宫廷乐曲。“颂”:宗庙祭祀乐曲。孔子把《诗》都配乐上弦乐,用弦乐器弹奏,引吭高歌,达到完美的艺术境界。《论语·子罕》载孔子说:“吾自卫反鲁(哀公11年,公元前484年冬),然后乐正,《雅》、《颂》各得其所。”孔子规范《诗》文字和相配乐章,成为权威的编《诗》经学家和优秀的《诗》乐章作曲家、演奏家。

孔子学音乐,学成音乐迷。《论语·述而》说:“子在齐闻《韶》(舜时乐曲),三月不知肉味。曰:不图为乐之至于斯也(没想到欣赏音乐,竟到如此境界)!”《论语·八佾》说:“子谓《韶》,尽美矣(声音美),又尽善也(内容好)。”“尽美”,是声音美。“尽善”,是内容好。《论语·泰伯》载孔子说:“兴于《诗》,立于《礼》,成于《乐》。”即《诗》使我振奋,《礼》使我立足社会,《乐》使我所学完成。音乐是孔子教学的最后境界和最高阶段。

孔子博学多专长。《论语·子罕》说:达巷党人曰:“大哉孔子,博学而无所成名。”贵族住宅区的人说:“孔子真伟大!博学多才,样样专长!”孔子博学无常师。孔子求学,无固定老师。凡有长处者,都是老师。晋皇甫谧《高士传》说:“圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄,老聃。”

《论语·子张》说:卫公孙朝问于子贡曰:“仲尼焉学?”子贡曰:“文武之道,未坠于地,在人。贤者识其大者,不贤者识其小者,莫不有文武之道焉。夫子焉不学?而亦何常师之有?”卫国的公孙朝问子贡:“孔子的学问,是从哪里学来的?”子贡说:“文王、武王之道,并没有失传,还散播在人间。贤人能了解其中的大道理,不贤的人只能了解其中的小道理。到处都有文武之道。孔子处处都学,哪有固定的老师,专门的传授呢?”

《论语·学而》说:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”三人走路,必有人可作为我的老师。选择他的优点向他学习,发现他的缺点自我警戒。《论语·泰伯》说:“以能问于不能,以多问于寡。”有才能的人,向没有才能的人请教。学问多的人,向学问少的人请教。

学而知之爱提问。《论语·学而》说:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”孔子认为,自己不是“生而知之者”,不是天生什么都知道,知识是勤奋学习得来,是“学而知之者”。《论语·公冶长》说:子贡问曰:“孔文子何以谓之‘文’也?”子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之‘文’也。”即子贡问:“孔文子凭什么获得‘文’的称号?”孔子答:“聪敏好学,谦虚下问,向比自己差的人请教,不认为羞耻,所以送给他‘文’称号!”孔子正是“敏而好学,不耻下问”的典范。

子入大庙每事问。《论语·八佾》说:子入大庙,每事问。或曰:“孰谓邹人之子知礼乎?入大庙,每事问。”子闻之曰:“是礼也!”“太庙”即周公庙。周公是鲁国最初受封的君主。孔子去太庙,参加鲁国国君的祭祖典礼,一进太庙,就向人问这问那,几乎每一件事都问到。当时有人讥笑他说:“谁说邹人之子懂得礼仪?来到太庙,什么事都要问!”“邹”是孔子的出生地,在山东曲阜东南十里西邹集。孔子父亲叔梁纥,做过邹大夫,当时人把孔子叫“邹人之子”,即邹大夫叔梁纥的儿子。孔子听到人们的议论说:“我对不明白的事,每事都问,这正是我知礼的表现啊!”《论语·乡党》说:“入太庙,每事问。”“入太庙,每事问”,《论语》出现3次,变为成语,说明孔子的学问来自勤学好问。

学而不厌教不倦。《论语·述而》说:子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”孔子说:把知识默记在心,努力学习,不会厌弃,教导别人,不知疲倦,我做得怎样?《孟子·公孙丑上》说:昔者子贡问于孔子曰:“夫子圣矣乎?”孔子曰:“圣则吾不能,我学不厌,而教不倦也。”子贡曰:“学不厌,智也。教不倦,仁也。仁且智,夫子既圣矣!”从前子贡问孔子说:“老师您已经是圣人了吗?”孔子说:“圣人,我不敢自认。我不过是努力学习,不会厌弃,教导别人,不知疲倦罢了。”子贡说:“努力学习,不会厌弃,这是智慧。教导别人,不知疲倦,这是仁德。既有仁德,又有智慧,老师您已经是圣人了!”

孔子一介平民,广泛求师,勤学好问,成一代大儒。继诸子百家第一家道家创始人老子后,孔子是第二家儒家的创始人。老子孔子两巨人,闪亮辉耀在春秋。战国初墨子,战国中孟子、惠施、庄子、尹文子,战国末荀子、韩非子、吕不韦等文化巨人,诸子百家,轰然蜂起,横空出世,这是“学在官府移民间,诸子蜂拥出百家”的盛况。诗以咏之:

诸子百家哪里来?轴心时代历史来。

时势能够造英雄,诸子民间走出来。

汲取文化大积淀,百家争鸣百花开。

升华改造子学创,各有经典做教材!

在春秋战国的伟大社会变革中,思想巨人应运而生。不是单独个人,由杰出个人率领众多群体,多如繁星,不是一颗几颗星,是众多辉煌灿烂的星系星团。美国科学哲学家库恩(T·S·Kuhn1922~1996)提出科学共同体的概念,认为科学是一定科学共同体按照共有范式进行的社会活动。范式是科学共同体共有的信念。英文community,意为群体、团体、共同体、整体、集体、集团、集合、学派和类族。

《吕氏春秋·当染》说:“(孔墨)从属弥众,弟子弥丰,充满天下,王公大人从而显之,有爱子弟者随而学焉,无时乏绝。子贡、子夏、曾子学于孔子,田子方学于子贡,段干木学于子夏,吴起学于曾子。禽滑厘学于墨子,许犯学于禽滑厘,田系学于许犯。孔墨之后学显荣于天下者众矣,不可胜数。”《孟子·滕文公下》说:“(孟子)后车数十乘,从者数百人,以传食于诸侯。”《孟子·滕文公上》说:“有为神农之言者许行,自楚之滕”,“其徒数十人,皆衣褐,捆屦织席以为食。”

诸子百家是中国传统文化的伟人流派,集中中华民族集体智慧,冲破王室宫廷禁锢束缚,呈现智慧大爆炸的局面,以前所未有的能量、规模和速度,急剧膨胀,猛烈迸发。梁启超形容春秋战国时期学术盛况说:“如春雷一声,万绿齐茁于广野。如火山乍裂,热石竞飞于天外。”[5]P11诗以咏之:

诸子百家盛如林,其状犹如葡萄串。

成团成队丛簇生,学派群体大联贯。

四处游说舌为剑,著书立说骋文坛。

学术繁荣百花艳,辉耀千古星光灿!

诸子百家,三教九流,“经史子集”四部分类法的“子部”,是中国早期学术分类。用当今世界通用的科学语言说,诸子百家学说涉及经济、政治、伦理、哲学、逻辑、科学、技术、文学、艺术、教育、军事等各领域,包含现代科学的因素、胚胎和萌芽。

诸子百家不断生成、分化、特化、细化和异化。《韩非子·显学》说:“孔墨之后,儒分为八,墨离为三。”儒家派别有任侠。道家有老庄派(老子、庄子、列子)和黄老派(彭蒙、慎到、田骈、环渊、刘安)和杨朱派(杨朱、子华子)。法家有齐法家(托名管仲)和晋法家(李悝、吴起)。有“法”(商鞅)、“术”(申不害)、“势”(慎到),韩非集大成。诸子百家分化过程,各朝专深细化方向发展,推动中国古代科学思想发展,出现微型科学小百科全书狭义《墨经》四篇,涵盖当时所有各门科学知识,《小取》是中国古代逻辑学简明纲要。

中国古代朴素科学的本质,有普世性和全人类性。全世界全人类科学认知,根源于同一客观世界和同一人类本性。《荀子·正名》说:“凡同类同情者,其天官之意物也同,故比方之疑似而通。”同是人类,认知同一世界,结果相同。语言表达有不同,透过解释可沟通。“人类认知同,科学一元性。语言不同表,概念理论同。”

新时代学人的神圣使命和职责,不是在世界各族人民不同文化之间,“深挖鸿沟高筑墙,封闭保守自欣赏”(错误道路),而是传承中华文化精髓,在世界不同文明之间,“逢山开路水架桥,开放兼容融贯通”(正确道路),把中华优秀传统文化,提升为现代性、普世性的世界先进文化,为全人类文明的和谐相处,注入精神动力、推力和助力。《荀子·劝学》说:“木受绳则直,金就砺则利。”梁启超说:“学问以辨而明,思潮以摩而起。”[5]P14马克思说:“最好是把真理比做燧石,它受到的敲打越厉害,发射出的光辉就越灿烂。”[6]P70是胜非,正胜邪,真理胜谬误,这是不依人的主观意志为转移的科学发展规律。

二、百虑一致殊途归,相反相成相灭生:关系学

(一)百虑一致殊途归

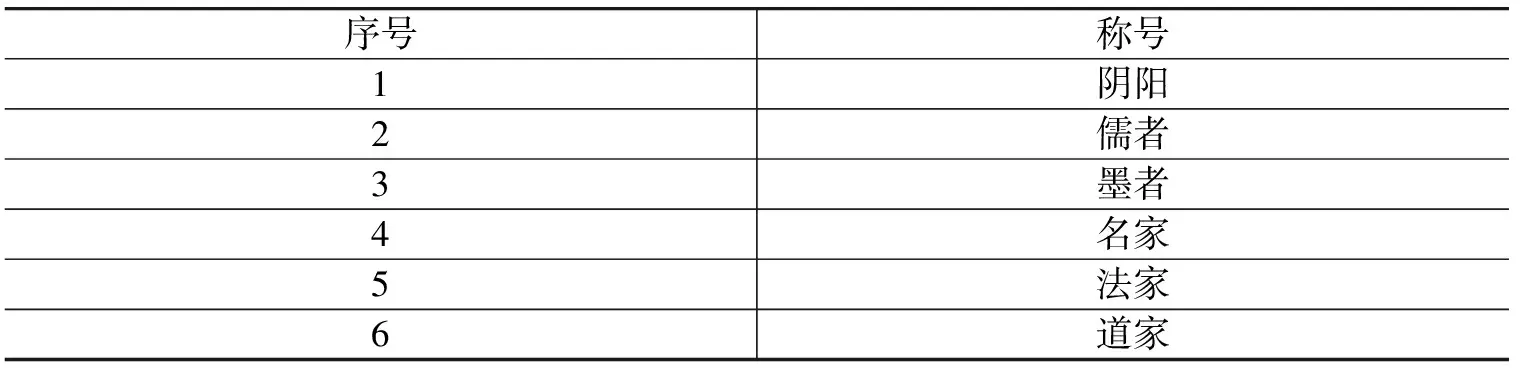

《易·系辞下》说:“天下同归而殊途,一致而百虑。”司马迁《史记·太史公自序》引司马谈《论六家要旨》评论诸子百家说:“《易·大传》:‘天下一致而百虑,同归而殊途。’夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省、不省耳。”《易·系辞传》说:天下人追求相同,谋虑多种多样。达到目的相同,采取途径不一样。阴阳、儒、墨、名、法和道家,都致力于政治治理,只是遵从学说不一路,有明显简易、直接隐蔽、繁难间接的区别。司马谈《论六家要旨》列“阴阳、儒、墨、名、法、道德”六家,用“诸子百家”狭义,特指先秦时代。“诸子百家”广义指先秦到清代以前重要思想家。见表1,司马谈迁六家分派。

表1 司马谈迁六家分派

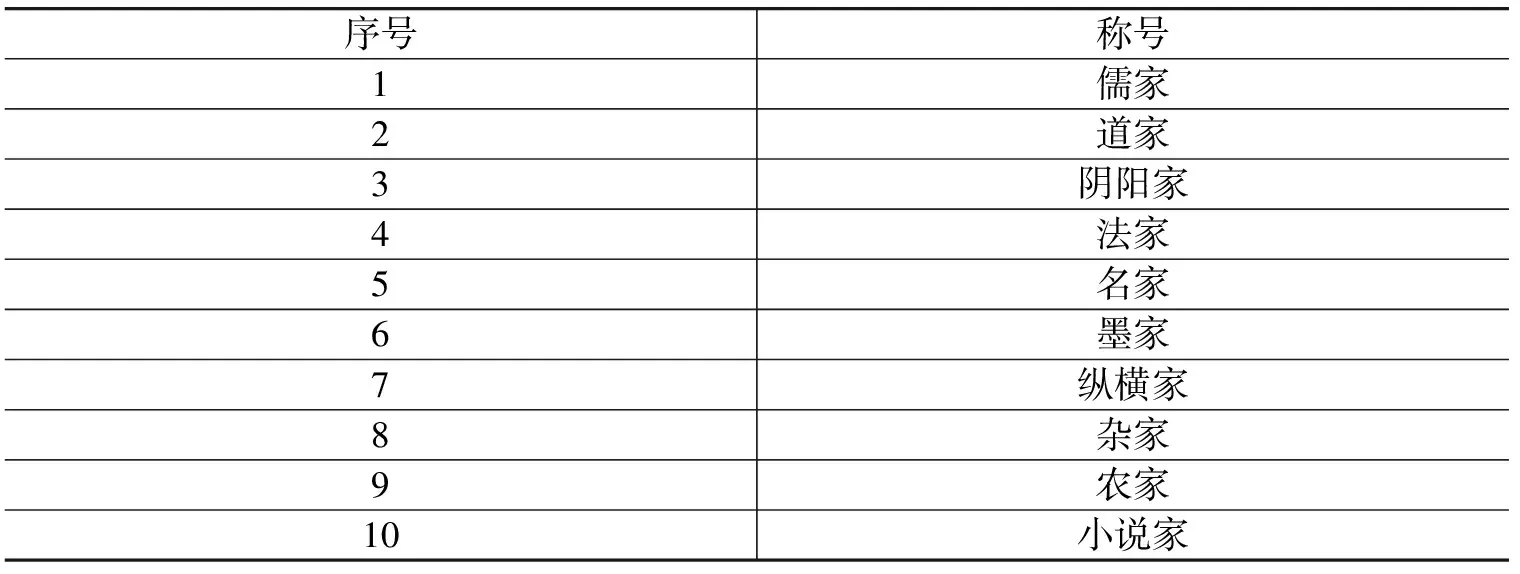

(二)相反相成相灭生,舍短取长通万方

班固《汉书·艺文志·诸子略》列儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、小说家“九流十家”,评论诸子百家说:“凡诸子189家,4 324篇。诸子十家,其可观者九家而已。皆起于王道既微,诸侯力征。时君世主,好恶殊方,是以九家之说蜂出并作。各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,譬犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反而皆相成也。《易》曰:“天下同归而殊途,一致而百虑。”今异家者各推所长,穷知究虑,以明其指。虽有蔽短,合其要归,亦六经之支与流裔。使其人遭明王圣主,得其所折中,皆股肱之材已。仲尼有言:“礼失而求诸野。”方今去圣久远,道术缺废,无所更索,彼九家者,不犹愈于野乎?若能修六艺之术,而观此九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣。”意即诸子著作189家,4 324篇。诸子分类,共有十家,其中值得观赏的不过九家而已。都是起于王道政治已经衰微以后,诸侯以武力相征伐。当时的国君,喜好厌恶的不一样,所以九家的学术,就像蜜蜂轰然飞出,纷纷兴起。各自引伸一个极端,推崇他们的好处,用这学说,奔走游说,迎合诸侯。他们的言论虽然不一样,就譬如水火,是互相消灭,也是互相生长的。就像仁与义,敬与和,虽然性质相反,却又是互相生成的。《易经》说:“天下学问,途径不一,归趋相同,思虑繁杂,目标一致。”现在各家学者,各自推崇他们学说的长处,用尽智慧,费心思虑,阐明学说要旨。虽然各自有偏见短处,综合主要归趋,他们都是从六经分出来的支脉末流。假使让他们遇到圣明君王,能折中他们的主张,他们都可以成为辅佐的人才。孔子说过:“礼仪散失,要到乡野寻找。”现在距离圣人时代很久远,道术残缺废弃,没有地方再去追求,他们九家的学术,不是胜过去乡野找来的吗?如果能修明六艺的学术,观察这九家的言论,舍弃短处,取其所长,就可以通达治理国家的全部方略。“九流”一词出典。班固《汉书·艺文志》论九流十家,比司马谈、迁论六家“阴阳、儒、墨、名、法、道德”,新增4家,即“纵横,杂,农,小说”。见见表2,《汉书·艺文志》九流十家分派。

表2 《汉书·艺文志》九流十家分派

(三)皆有所长时有用

《庄子·天下》评论诸子百家说:“天下之治方术者多矣,皆以其有为不可加矣。古之所谓道术者,果恶乎在?曰无乎不在。”“其明而在数度者,旧法世传之史尚多有之。其在于《诗》、《书》、《礼》、《乐》者,邹鲁之士搢绅先生多能明之。《诗》以道志,《书》以道事,《礼》以道行,《乐》以道和,《易》以道阴阳,《春秋》以道名分。其数散于天下而设于中国者,百家之学时或称而道之。天下大乱,贤圣不明,道德不一,天下多得一察,焉以自好,譬如耳目鼻口,皆有所明,不能相通,犹百家众技也,皆有所长,时有所用。虽然,不该不遍,一曲之士也。”“天下之人,各为其所欲焉,以自为方。悲夫,百家往而不反,必不合矣!后世之学者,不幸不见天地之纯,古人之大体,道术将为天下裂。”意即天下研究学术的人很多,都认为掌握真理,无以复加,登峰造极。古时候所说天道的规律,果真又存在哪里呢?回答是:“无处不在。”观点显明,表露在各项典规法度的,旧有的法规,世代相传的史记里,多有记载。那些存在于《诗》、《书》、《礼》、《乐》中的,邹地和鲁国的学者,身着儒服的绅士先生,多能明了其中的道理。《诗》表达思想感情,《书》记述政事,《礼》表述行为规范,《乐》传递和谐音律,《易》阐明阴阳变化的奥秘,《春秋》讲述名分的尊卑序列。其中的看法主张,散布天下,施行中原各国,各家学说有人称述介绍。天下大乱,贤圣的学术主张,不能彰显于世,道德的标准,不能求得划一,天下人大多凭借一孔之见,自以为是,譬如耳目鼻口,各有官能,不能相互通用。好像百家各种技艺,各有长处,随时而用。虽然如此,没有兼备周遍,只是一孔之见。天下的人,各自求其所好,以自身片面的方术,当作全面的真理。可悲啊!诸子百家越走越远,不知回头,必不能合于古人的道术。后代的学者,不幸不能见到自然的纯美,古先圣贤的大道理,道理学说将被诸子百家肢解割裂。

(四)优势互补成全面

《荀子·天论》评论诸子百家说:“慎子有见于后,无见于先。老子有见于屈,无见于伸。墨子有见于齐,无见于奇。宋子有见于少,无见于多。”意即慎子对在后服从的一面,有所认识,但对在前引导的一面,却没有认识。老子对委曲忍让的一面,有所认识,但对积极进取的一面,却没有认识。墨子对齐同平等的一面,有所认识,但对等级差别的一面,却没有认识。宋子对寡欲的一面,有所认识,但对多欲的一面,却没有认识。

《解蔽》评论诸子百家说:“墨子蔽于用而不知文,宋子蔽于欲而不知德,慎子蔽于法而不知贤,申子蔽于势而不知智,惠子蔽于辞而不知实,庄子蔽于天而不知人。”意即墨子受实用蒙蔽,不知礼乐文彩。宋子受欲望蒙蔽,不知道德作用。慎子受刑法蒙蔽,不知贤能作用。申子受权势蒙蔽,不知才智作用。惠子受虚辞蒙蔽,不知实际重要。庄子受天道蒙蔽,不知人为作用。

(五)实证铁证随处见,渗透融合势必然

儒家有道家的思想侧面和隐蔽选项。孔子内心深处藏有退隐江河湖海的潜意识,怀抱道家情结,道学因子。墨家有儒家思想因素,《墨子》非儒,《修身》同于儒。《墨经》接受孔子“正名”术语,从纯逻辑思维规律角度发挥提升。墨家逻辑学和辩证思维方式,各家继承广运用,一以贯之有发挥。孟子激烈抨击墨子兼爱是“禽兽”,接受墨子“不知类”术语,用于反驳论敌。晋鲁胜说“孟子非墨子,其辩言正辞则与墨同。”

《史记·老庄申韩列传》说韩非子之学“本归于黄老”。《韩非子》有《解老》、《喻老》,发挥老子道学。班固《汉书·艺文志》说:“《春秋》分为五,《诗》分为四,《易》有数家之传。”“兵书五十三家,七百九十篇。”其中“兵权谋十三家,二百五十九篇。兵形势十一家,九十二篇。兵阴阳十六家,二百四十九篇。兵技巧十三家,百九十九篇。”

战国末各家出现从不同角度总结先秦百家争鸣的趋势,推出综合诸子百家名篇,如《庄子·天下》、《荀子·解蔽》和《韩非子·显学》等。杂家吕不韦(公元前290~公元前235)主编《吕氏春秋》,刘安(公元前179~公元前122)主编《淮南子》,兼容百家倡综合。“兼儒墨,合名法。”(班固《汉书·艺文志》)唐魏征(580~643)等《隋书·经籍志》说:“杂者,兼儒墨之道,通众家之意。”宋王尧臣《崇文总目·杂家类》说:“杂家者流,取儒墨名法,合而兼之,其言贯穿众说,无所不通。”

三、各家比较论短长,各有所长各有短:比较学

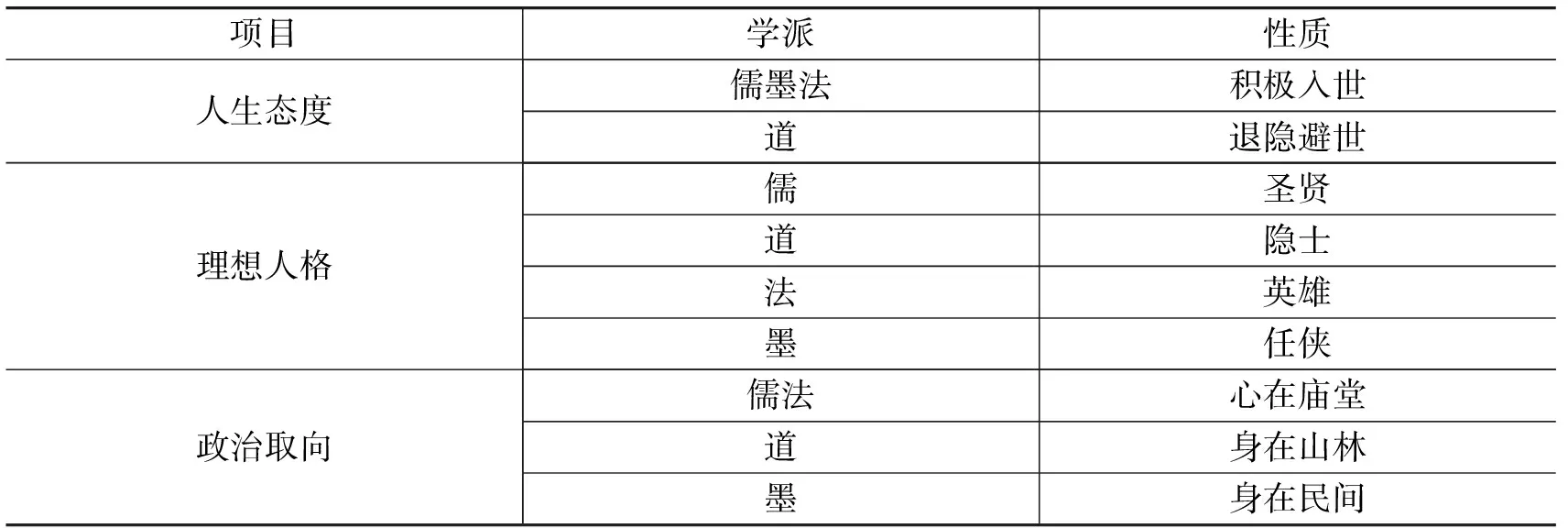

儒道法墨人生态度、理想人格和政治取向比较要点。

(一)人生态度有高低

儒家积极入世,“知其不可而为”,刚健有为,奋进不止,尽力争取,整体责任,注重人事,讲求文饰。道家退隐避世,“无为而无不为”,取下求上,以退为进,后身身先,以柔克刚,以弱胜强,祸中藏福,全生保真,个体超脱,尊崇天道,向往自然。墨家积极入世,强力而为,兼爱天下,重视整体。《孟子·尽心上》说:“摩顶放踵利天下为之。”从头顶到脚跟,磨成粉末,对天下有利,乐意而为。《墨子·贵义》说:“默则思,言则诲,动则事。”沉默无事就思考,出言说话就教诲,行动做事为正义。法家积极入世:尽力而为,奋勇争取,刚毅耿直,实现价值,重视整体。《韩非子·五蠹》说:“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。”上古竞于道德优势,中世逐于智谋占先,当今争于气力取胜。

(二)理想人格有上下

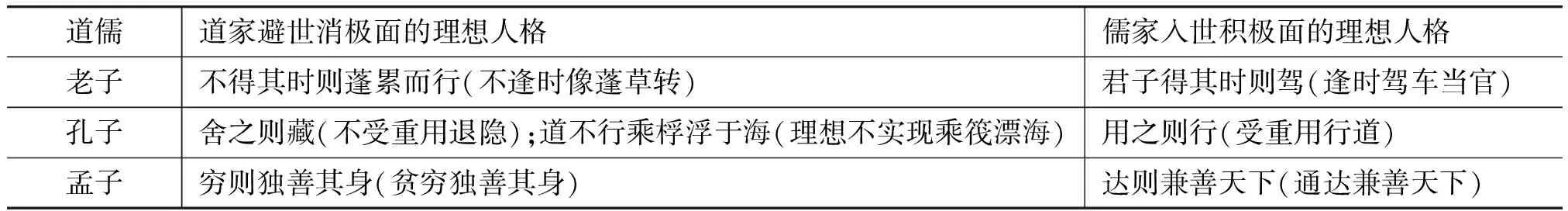

儒家理想是圣贤。《孟子·尽心上》说:“达则兼善天下。”《论语·述而》说:“用之则行。”任用就出来做事。道家理想是隐士。《孟子·尽心上》说:“穷则独善其身。”《论语·述而》说:“舍之则藏。”不得任用就退隐。

孔子55~68岁(公元前497~公元前484),带众弟子周游列国,历时14年。《史记·老子列传》记老子对孔子说:“君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。”《论语·述而》记孔子对颜渊说:“用之则行,舍之则藏。”《论语·公冶长》记孔子对学生说:“道不行,乘桴浮于海。”即理想不能实现,就乘木筏漂流到海上。《孟子·尽心上》对宋国人勾践说:“穷则独善其身,达则兼善天下。”即通达就兼善天下,贫穷就独善其身。

“君子得其时则驾”,“用之则行”,“达则兼善天下”,是儒家入世积极面的理想人格。“君子不得其时则蓬累而行”,“舍之则藏”,“穷则独善其身”,“道不行,乘桴浮于海”,是道家避世消极面的理想人格。

《论语·泰伯》记曾子说:“有若无,实若虚。”跟这里老子所谓“良贾深藏若虚。君子盛德,容貌若愚”语义一致。中国传统知识分子,都有在不得已时,被迫退隐的思想准备和行为选项。

道家领袖老庄,为中国社会的“隐君子”(隐士阶层的精英),概括一套系统的道学世界观、人生观、价值观和政治伦理观,撇开其避世退隐的消极外表,不难体会其自然社会自主发展的合理思想,有巨大的社会、政治、经济和文化价值。见表3,道儒理想人格比较。

表3 道儒理想人格比较

墨家理想是任侠:自我牺牲,损己利人,抑强扶弱,兼利天下。法家理想是英雄:向外追求,讲求事功,雄图大略,国富兵强。

(三)政治取向有朝野

儒家心在庙堂(朝廷):君子之道,圣王之道。道家身在山林(江湖)。《庄子·让王》、《吕氏春秋·审为》说:“身在江海之上,心居乎魏阙之下。”人在江湖隐居,心想朝廷任用。江海:隐居地。魏阙:古代宫门外阙门,指朝廷。墨家身在民间:役夫之道,劳动之道,权为民用,利为民谋,情为民系。法家心在庙堂(朝廷)。《韩非子·五蠹》说:“以法为教”,“以吏为师”,“以斩首为勇”,“言谈者必轨于法,动作者归之于功,为勇者尽之于军”,“无事则国富,有事则兵强”。

王夫之《诗广传·大雅》说:“得志于时而谋天下,则好管(子)商(鞅)。失志于时而谋其身,则好庄(子)列(子)。”儒法两家学说,是在朝者,执政者,当权派的精神支柱。道家学说,是在野者,隐居者,失意者的精神支柱。当权在朝信儒法,隐居在野信道学。二者相反相成,对立互补,如车之两轮,鸟之两翼,并驾齐驱,比翼双飞。见表4,儒道法墨比较。

表4 儒道法墨比较

四、诸子百家取其精,熔铸百家为一家:统合学

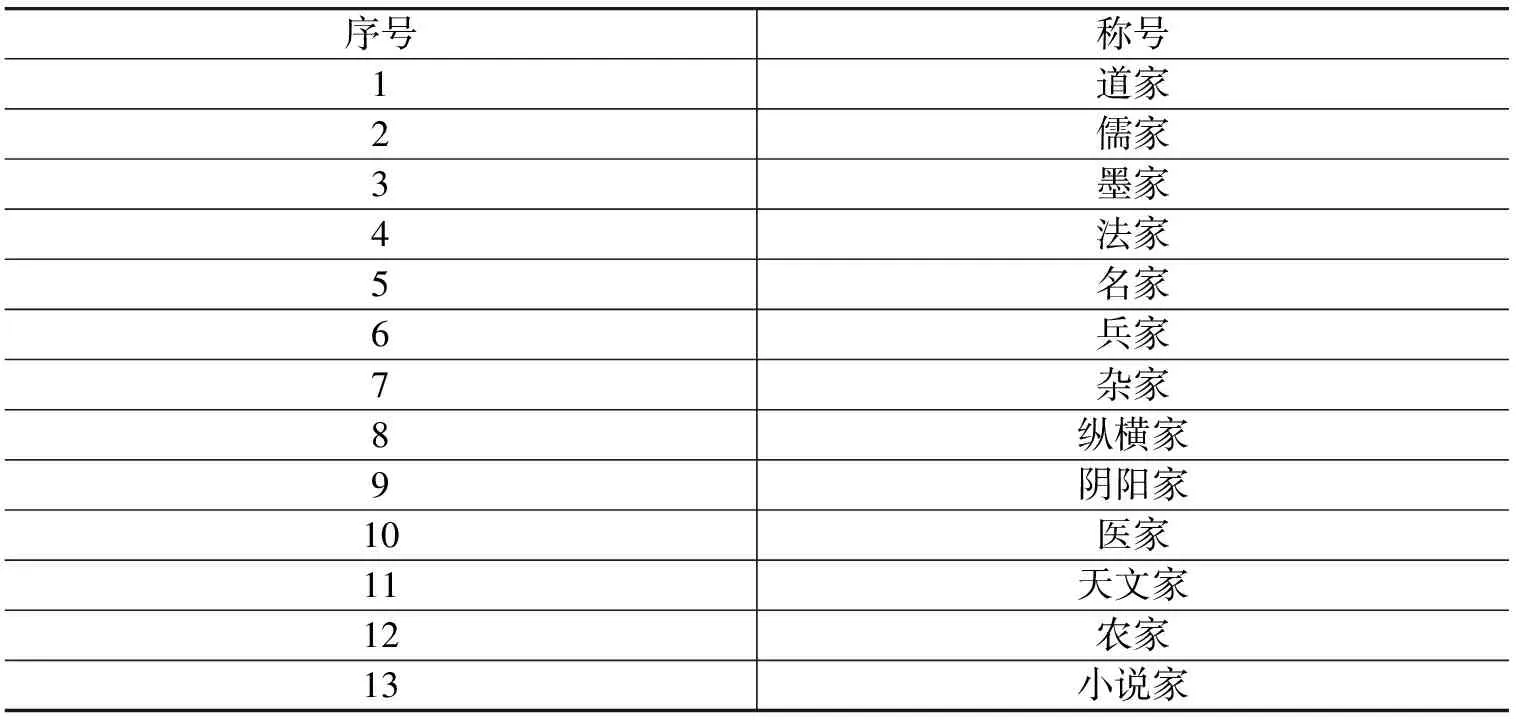

拙编《中华大典·哲学典·诸子百家分典》用“诸子百家”广义,从先秦至清代,除儒家、佛家单独成典外,分列诸子百家11家:道,墨,名,法,杂,兵,天文,阴阳,农,医和纵横家。[1]P334-1822《中华大典》对班固“九流十家”概念,略小说家(归文学),增“兵,天文,医”3家(班固对三家分列)。笔者综合古今认知,列诸子百家十三家:道、儒、墨、法、名、兵、杂、纵横、阴阳、医、天文、农和小说家。见表5,拙撰《诸子百家》分派13家。

表5 拙撰《诸子百家》分派13家

诸子百家的客观性质和关系,是对立统一,多样统一,相反相成,相灭相生,互相渗透,互相补充,所以,探索认知方法,应是兼容并蓄,广收博取,分久必合,终成一统,把诸子百家熔铸为中华优秀传统文化的一个大家学派,构成综合创新的知识系统。诗以咏之:

道家产生数第一,道家之后是儒家。

墨家产生数第三,第四重要是法家。

名家之外有兵家,不韦刘安是杂家。

纵横阴阳有医家,天文农家小说家。

天下殊途而同归,百虑一致成一家。

诸子学说各有长,各取所长成一家。

取精用宏谱新篇,百家熔铸为一家。

古为今用好借鉴,民族复兴振中华!

诸子百家:众多学问家。“诸”:众多。“子”:学问家尊称,相当于“先生”、“老师”。古籍四部分类法“经史子集”,第三类是“子部”:诸子百家,众多学问家。8亿字清乾隆《四库全书》,近代张元济编商务印书馆版1亿字《四部丛刊》,都有“子部”。“百”形容多。“百家”:很多学派、流派和派别。《四库全书》正文文字用“诸子百家”648次,注释文字用“诸子百家”107次。司马迁《史记·屈原贾生列传》说:“贾生年少,颇通诸子百家之书,文帝召以为博士。”罗贯中《三国演义》第86回说:“上至天文,下至地理,三教九流,诸子百家,无所不通。”

诸子百家是古代学术流派,政治流派。学术内容见解,或多或少,或明或暗,直接间接,为政治服务,为治国安民,改造社会,献计献策,提供方略。司马迁《史记·太史公自序》引司马谈《论六家要旨》评论诸子百家,指出各家都是“务为治”以社会政治治理作为任务、目的和宗旨,为官方提供社会政治治理药方。如儒家以德化民,道家无为而治,法家信赏必罚,墨家兼爱尚同,名家去尊偃兵。

汉以后,墨名两家,几成绝学,无人问津,无人通晓,没有划时代,创造性的体系出现,没有产生新的大家名人。农、兵、天文和医家,都各自独立成为专门的技术性学科。小说家归文学。阴阳家化为神秘方术,迷信占卜。纵横、杂家失去社会基础。只有儒道法,三足鼎立,互相补充,影响大一统王朝政治。

中国历代统治者,儒法兼收,阳儒阴法,儒表法里,王霸杂用。《汉书·元帝纪》记载,汉宣帝太子刘奭(汉元帝)“柔仁好儒”。“尝侍燕从容言:陛下持刑太深,宜用儒生。”曾在陪父亲汉宣帝吃饭时,不经意地对汉宣帝说:“陛下用刑罚太严苛,应该重用儒生。”汉宣帝怒气冲冲地斥责太子刘奭(汉元帝)说:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎!且俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩于名实,不知所守,何足委任!”忿然叹息说:“乱我家者,太子也!”

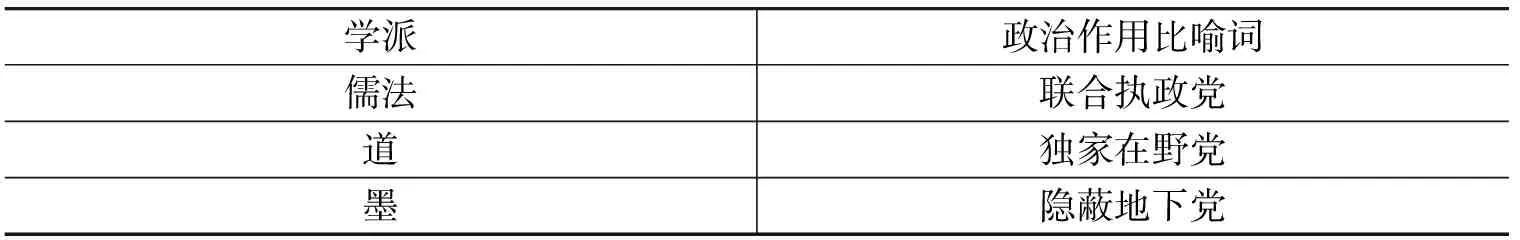

汉宣帝自称“霸王道杂”,霸道王道兼用,道出历代统治者,主流知识分子的政治理想和哲学。在朝用儒法。阳表用儒,阴里用法。在野用道学,以退为进,以柔克刚,以弱胜强,无为而无不为,用奇谋取胜。儒家倡王道,法家主霸道。儒法被戏称联合执政党,道家被戏称独家在野党。儒道法三家,是中国传统文化主导思想,传统政治主导精神。儒道法家著作,成治国经典,安民常规,影响深刻到如今。墨家被戏称隐蔽地下党,是农民起义和封建统治异端思想家的隐蔽精神支柱。见表6,儒法道墨政治作用比喻词。

表6 儒法道墨政治作用比喻词

战国墨儒同称显学,汉后统治者重儒。汉武帝采纳儒者董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”建议,儒学成中国传统文化正统、主流、巨流、明流和显流,墨学被封建国家机构和知识精英,排挤为异端、支流、细流、暗流和潜流,只能隐蔽、曲折、间接地影响社会。百多年来,西学传入强烈刺激,富于科学人文精神的墨学,重新被重视,研究渐多,渐有复兴、振兴和新生的趋势。

结论

(一)精华。诸子百家对当代的重要启示,思想精华,可归结为四句话:儒家的仁政王道,道家的辩证奇谋,法家的激进改革,墨家的科学精神。

(二)性质。诸子百家思想的精华,是国学的重镇,中华优秀传统文化的源头和理论基础,中华民族的精神家园。

(三)未来。诸子百家思想的精华,适应时代,与时俱进,与世俱进,创转创发,在世界文明史上积淀为色彩斑斓,光彩夺目的优秀遗产,价值无限,意义永恒。

(四)使命。当代学人的历史使命和社会责任,是借鉴全人类积淀几千年的先进文化成果,传承中华优秀传统文化成果,探讨马克思主义中国化(创转创发)和诸子百家现代化(创转创发)两课题。两课题犹如车之两轮,鸟之双翼,相辅相成,交互运作,融会贯通,推陈出新,为振兴中华,实现中华民族伟大复兴的中国梦,提供锐利的思想武器和强大的精神动力。

[1]孙中原编.中华大典·哲学典·诸子百家分典[M].昆明:云南教育出版社,2007.

[2]张家龙.数理逻辑发展史[M].北京:社会科学文献出版社,1993.

[3] [德]卡尔·雅斯贝尔斯.人的历史[A].现代西方史学流派文选[C].上海:上海人民出版社,1982.

[4] [德]恩格斯.自然辩证法[M].马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[5]梁启超.论中国学术思想变迁之大势[A].《饮冰室合集》(文集7)[M].北京:中华书局,1989.

[6]马克思.第六届莱茵省议会的辩论[M].第一篇论文,1842,马克思恩格斯全集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1956.

责任编辑:陈 刚

Meta-researchonAllClassesofAuthorsintheWarringStatesofChina

SUN Zhongyuan

By means of David Hilbert’s metamathematics, the meta-research on all classes of authors in the Warring States of China illustrates the meta-properties and development law concerned, and analyzes their formation, division, permeation and convergence, which is useful for understanding the past, present and future of this research and reviving the Chinese Dream.

all classes of authors in the Warring States of China; meta-research

本栏目主持人:蔡曙山,清华大学心理学系教授,清华大学心理学与认知科学研究中心主任,教育部985哲学社会科学重大创新基地清华大学认知科学创新基地主任;联合国教科文组织国际历史和科学哲学联合会下属逻辑学、方法论和科学哲学协会协理(Assessor of International Union of History & Philosophy of Science/ Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science, IUHPS/ DLMPS, 2007~2011),国际符号学研究会理事(Council Member of International Association for Semiotics Studies, IASS/AIS, 2004~2007),国际符号交际学会会士(Fellow of International Communicology Institute, ICI);中国逻辑学会副会长,中国逻辑学会语言逻辑专业委员会主任,北京市自然科学界和社会科学界联席会议顾问专家;国家自然科学基金通信评审专家;国家社会科学基金学科规划评审组专家;教育部人文社会科学规划和项目评审专家;贵州民族大学民族文化与认知科学学院院长,教授,贵州民族大学逻辑、文化与认知研究中心名誉主任。

B2

A

1003-6644(2016)01-0095-13

栏目主持人按:

2015年11月28日,由中国逻辑学会中国逻辑史专业委员会、贵州民族大学、孔学堂文化传播中心、贵州省逻辑学会联合主办,贵州民族大学文学院、贵州民族大学逻辑、文化与认知研究中心、贵州民族大学科研处共同承办的“第16次中国逻辑史全国学术研讨会”在贵阳孔学堂召开。11月29日,由清华大学和金岳霖学术基金会主办,北京大学、华东师范大学、中国社会科学院、北京市逻辑学会、中国逻辑学会协办的“纪念金岳霖先生诞辰120周年学术研讨会”在清华大学召开。

本期发表关于中国逻辑的一组三篇文章来自这两个重要的学术会议。孙中原的《诸子百家元研究》借鉴希尔伯特元数学纲领的研究方法,论述诸子百家总体的元性质和发展规律,分析诸子百家的生成、分化、渗透与融合,有助于认知诸子百家研究的过去、现在和未来,促进诸子百家学说的精华在新时代的创造性转化和创新性发展,使之与现实文化相融相通。郞需瑞的《中国易学逻辑思想研究述评》是一篇关于易学逻辑思想研究的综述,作者将百年易学逻辑思想研究分为初期萌芽、全面探索、系统研究三个阶段,对易学逻辑研究作了分专题的述评,并对易学逻辑研究的未来发展提出了希望。刘宗棠的《“断定”、“承认”与“公式”》从金岳霖先生主编高等学校文科教材《形式逻辑》和《论“所以”》等论文中领悟到“断定”(“承认”)是推论中的一个重要因素,还领悟到推论“相对于科学水平”、“相对于价值观”的两种含义,提出可以借鉴“”,将上述两种断定表示为“K, J”。

本栏目倡导以语言为基础,思维和逻辑为特征的人类认知研究,竭诚欢迎相关学科学者积极投稿。