基坑开挖对路面裂缝的影响分析

□文/马春亭

基坑开挖对路面裂缝的影响分析

□文/马春亭

道路建设是为地块开发及居民出行提供服务,由此道路建设完成后,往往会受周边地块开发过程中基坑开挖的影响,导致路面出现各种裂缝。基坑开挖与道路裂缝之间到底存在何种对应关系以及基坑开挖对裂缝产生的机理如何尚不明确。文章以天津滨海地区某小区建设过程中,导致路面出现裂缝为研究背景,应用MIDAS有限元方法建立分析模型,在研究中裂缝扩展模式的基础上,研究基坑开挖对路面应力应变的影响,从而揭示基坑开挖引起路面裂缝的原因。

基坑;开挖;裂缝,有限元;路面

道路建设完成后往往进行地块的开发与建设,由此导致路面出现各种病害。其中,裂缝的出现最为普遍,裂缝的产生会直接影响到路面和基层的稳定性,从而降低路面的整体强度和寿命。

如何得出基坑开挖与路面裂缝直接的对应关系,分析裂缝产生机理并在以后实际工程中有效控制基坑开挖的尺寸、规模、位置等,从而避免裂缝的产生是本文研究的出发点。

1 沥青路面产生裂缝原因

沥青路面产生裂缝的种类有很多,产生裂缝的原因也多种多样,本文将重点研究新建沥青混凝土路面非荷载型裂缝的形成原因。根据以往工程经验,该类型裂缝产生原因大致有两种:一是路面材料选用不当或路面材料的施工产生问题;二是路基碾压不均匀,导致路基产生差异沉降,引起路面产生裂缝。

根据断裂力学和损伤力学,路面出现裂纹的主要原因是外力引起的拉应力α大于材料的容许拉应力α容许,由此导致路面产生水平拉应变,既而引起路面出现裂缝。而产生拉应力的外力有很多种,既有基坑开挖产生的外力,也有由于温度变化引起产生的外力,还有车辆荷载作用下产生的外力。

2 基坑开挖对路面裂缝的作用机理分析

2.1模型建立以及材料参数

应用MIDAS有限元方法建立分析模型,分析模拟基坑开挖时沥青路面各结构层内的应力、应变情况。

有限元法模拟基坑开挖过程,开挖荷载计算是进行分析的关键。开挖前土体处于平衡状态,开挖后土体应力予以释放,成为应力自由面。

土体的本构关系为Drucker-Prager-model。自上而下路面结构各层为4 cm细粒式沥青混凝土(AC-13C)+ 8 cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)+18 cm水泥稳定碎石(3.5 MPa/7 d,骨架密实型)+18 cm水泥稳定碎石(3.0 MPa/7 d,骨架密实型)+18 cm石灰粉煤灰土(12∶35∶53),土基采用石灰土,见表1。

表1 各层参数

对路面结构各层做出如下假设:

1)假设各结构层为均质、连续、各向同性的线弹性材料;

2)结构层之间完全连续接触;

3)模型尺寸为面层50 m×34 m×0.14 m;基层50 m×35 m×0.54 m;土基为50 m×35 m×2 m;

4)xy面上的z方向的位移被约束,x、y方向位移自由,yz面上的x方向位移被约束,y、z方向位移自由;模型底面xz为固定约束;另外,模型四角竖直线上的x、z方向位移约束;

5)基坑开挖维护结构按混凝土弹性材料考虑,弹性模型取25 000 MPa,围护结构单元采用非协调元。

2.2基坑开挖对路面裂缝的作用机理

基坑开挖过程会在路面结构各层内产生水平拉应力,导致在路面结构中的薄弱位置产生应力集中,在外加荷载的作用下导致实施水平拉应力α实际>材料的容许拉应力α容许,既而引起路面结构层内产生较大的拉应变,引起路面产生裂缝。

通过图1可以看出,基坑开挖完成后,会在基坑底部及立面位置产生应力集中点,基坑外侧土体产生向基坑侧滑移的趋势,既而引起路面结构内的应力重分布。在路面结构内会形成应力集中群。

图1 基坑开挖后路面应力

3 基坑开挖后路面结构各层内的应力应变模拟

基坑开挖导致路面结构各层内应力释放,打破了原有的力学平衡,使围护结构后方的土体产生位移,带动了路面结构各层向坑内方向移动。

为便于分析基坑开挖对路面结构各层的应力应变影响,在考虑某一因素的影响时,假定其他条件不变,比如:在考虑路面离基坑远近对其位移的影响时,均假定路面结构各层材料相同。

3.1基坑远近对路面结构各层应力应变的影响

1)对路面结构内应力的影响。路面结构的受力情况因基坑开挖位置的不同而不同,基坑距离道路越近,道路受到的水平拉应力越大;基坑距离道路越远,道路受到的水平拉应力越小。

由于基坑开挖引起的路面结构内的弯拉应力呈正态分布,距离基坑最远的远端拉应力最小,距离基坑最近的近端拉应力最大。

通过图2可以看出,路面结构在基坑开挖的情况下产生水平拉应力,拉应力最大值出现在距路面边线4.5 m位置,基层底部处最大数值约为0.135 MPa。

图2 基层底部水平拉应力分布(基坑距离道路10 m)

而根据半刚性基层材料的容许抗拉强度计算公式,得出基层底部处的容许抗拉强度为0.123 MPa。由此,基层底部的拉应力0.135 MPa<容许弯拉应力0.123 MPa,路面基层产生失稳,产生裂缝。

而根据图3,基坑距离路面越近,对路面结构产生的拉应力越大。

图3 水平拉应力随基坑位置变化曲线

2)对路面变形的影响。道路距离基坑最近位置,产生的水平位移最大。当基坑距离道路10 m时,产生的水平拉应力超过基层的容许拉应力,导致路面出现开裂,在此条件下,路面产生裂缝宽度约为7 mm,见图4。

图4 基层底部水平位移(基坑距离道路10 m)

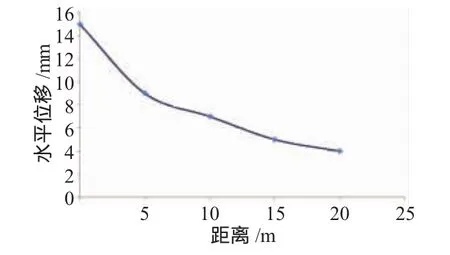

随基坑距离路面位置的不同,在路面结构内产生的水平位移不同,距离路面0时,水平位移最大,约为1.5 cm,而当距离路面20 m时,数值最小,约为0.4 mm,,见图5。

图5 水平位移随基坑位置变化曲线

由于路侧基坑的开挖,坑内土体应力释放,打破了原有土体的平衡状态,土体的运动导致了路面的位移,既而引起路面开裂。

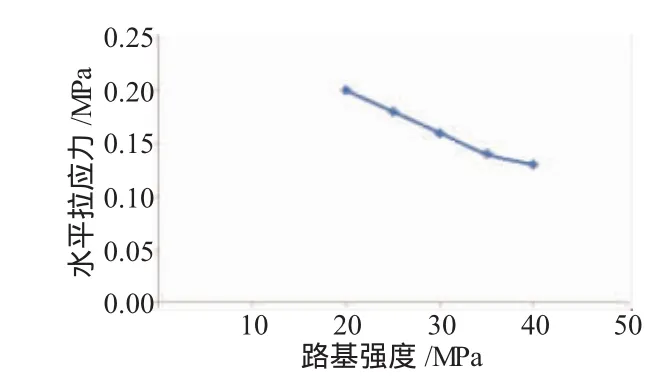

3.2不同路基强度对裂缝的影响

路基强度对路面结构的水平位移及竖向位移影响显著,当下卧层土体的弹性模量E从20 MPa变化为40 MPa时,道路的水平最大位移分别为7.25、7.14、7.08、7.04、7.02 mm,呈逐渐减小趋势;水平拉应力分别为0.2、0.18、0.16、0.14、0.13 MPa,呈逐渐减小趋势,见图6和图7。

图6 水平位移随路基强度变化曲线

图7 水平拉应力随路基强度变化曲线

说明道路的变形随着路基强度的提高呈逐渐减小趋势,这是因为路基强度的提高,土体的压缩性降低,因此路基的沉降以及土体向基坑方向的位移减小,所以道路的水平、竖向位移均得到了控制。

4 工程验证

4.1现状描述

天津滨海新区某条道路作为地块开发的配套道路,在竣工1 a后,路面出现了一条纵向裂缝,裂缝呈不断变大的趋势。经过现场勘查,道路南侧为在建住宅,在施工过程中,进行了基坑开挖及降水,基坑距离道路边线10~15 m。

现状道路产生的裂缝为纵向裂缝,通过钻芯取样,裂缝贯穿道路结构层至路基底部,现状路基未发现裂缝,裂缝发展趋势为自下而上。

基层内产生的裂缝尺寸较大,到面层裂缝较小,该结论与3.1节分析结论较为接近,见图8和图9。

图8 现状裂缝

图9 芯样

4.2处置措施

根据第3节相关描述,路面产生裂缝的主要原因是在基坑开挖过程中,在路面结构层内产生应力集中,但路面结构内集聚的水平拉应力超过路面结构的容许拉应力后,路面便会产生裂缝。

为保证路面不会产生裂缝,就需要增加提高路面结构的抗拉强度。而针对本项目,采用的处置措施是对开裂位置进行铣刨,然后在搭接部位增加玻纤格栅,通过玻纤格栅提高道路的抗拉伸强度,见图10。

图10 处置措施

5 结论

1)基坑开挖深度越大对路面结构各层产生的应力越大,容易引起路面结构中薄弱部位的应力集中,继而产生裂缝。

2)基坑距离路面越远,对路面结构产生的附加应力越小,从而对路面产生裂缝的可能性越小。

3)不同路基强度对基坑适应性不同,路基强度越大抗变形能力越强,从而抵抗裂缝能力越强。

4)本文的研究暂未考虑地下水变化对路面结构的影响。

[1]蒲继光.沥青混凝土路面裂缝产生原因及防治措施[J].2009,(4):579.

[2]李明华,刘智华.沥青路面裂缝的原因及处理措施[J].2008,(23):220.

U416.2

C

1008-3197(2016)04-68-03

2016-05-06

马春亭/男,1964年出生,高级工程师,上海市城市建设设计研究院天津分院,从事道路设计工作。

□DOI编码:10.3969/j.issn.1008-3197.2016.04.027