基于二分梯度法的汽车尾气发电最大功率跟踪算法

房 伟 全书海 方 洪 谭保华 黄 亮

1.武汉理工大学,武汉,4300702.太阳能高效利用湖北省协同创新中心,武汉,4300683.湖北工业大学,武汉,430068

基于二分梯度法的汽车尾气发电最大功率跟踪算法

房伟1全书海1方洪1谭保华2,3黄亮1

1.武汉理工大学,武汉,4300702.太阳能高效利用湖北省协同创新中心,武汉,4300683.湖北工业大学,武汉,430068

基于建立的汽车尾气热电发电实验系统,采用最小二乘法对热电输出功率与电压的数据进行了拟合,并针对已有开路电压比例系数法、干扰观测法等MPPT算法在热电发电系统中应用存在的不足,提出了基于二分梯度法的新型MPPT算法,并给出详细算法实现步骤。实验结果表明,采用二分梯度法的MPPT算法相比传统算法在跟踪精度和速度上有较大提升,其最大功率点跟踪精度达到98.7%,跟踪速度为120 ms。

热电转换;汽车尾气热电发电;最大功率跟踪;二分梯度法

0 引言

最大功率点跟踪技术在光伏发电领域应用广泛[1-8]。常用的最大功率跟踪(MPPT)算法有开路电压比例系数法、干扰观测法、电导增量法等。根据热电模块性能与光伏电池的相似性,热电尾气发电系统同样可以运用光伏最大功率跟踪算法在不同条件下实时跟踪温差发电的最大功率。

由热电转换模块的输出特性可知,当热电模块的开路电压Voc随外界条件变化时,热电模块的最高功率点电压Vm也近似呈比例变化。因此认为Vm和Voc之间存在近似的线性关系[9-11]:

Vm=kVoc

(1)

其中,k<1,一般k在0.51~0.60之间取值。开路电压比例系数法虽然结构简单,但是这种线性关系只是一种近似,工作点并不是最大功率,而且k值的选取对系统影响很大,不易控制。

干扰观测法[3-4]是在原有输出上增加一个扰动,通过实时采样计算得到瞬时功率,再与上一次的输出功率进行比较,根据功率增减变化动态调节输出功率,使其逐步逼近最大功率点。初始值及跟踪步长的给定对跟踪精度和跟踪速度的影响较大。

其他常用的MPPT算法,如双步长扰动观察法、迭代比较法、电流固定参数法、变步长电导增量法等,均是以上两种主要跟踪算法的改进[5-7]。而在汽车实时动态工况快速变化的条件下,热电发电模块最大功率跟踪要求速度快、精度高。

本文结合传统的二分法和梯度法提出一种新的MPPT迭代方法来求取最大功率点:首先根据实验测得的功率与电压值分析两者的函数关系,采用最小二乘法拟合出热电模块的功率电压曲线;然后使用二分梯度法求取该功率曲线的最高点,以该点作为系统最大功率点的近似值输出给系统。利用发动机测试台架,本文设计了一套温差发电MPPT实验系统,嵌入传统的几种跟踪算法以及本文提出的MPPT算法,从跟踪精度和速度两方面进行实验测试与比较。

1 汽车尾气发电系统的总体结构

建立的汽车尾气发电系统[12-13]的总体结构如图1所示,汽车发动机尾气进入热交换器,热交换器上下表面的热电模块在独立冷端水泵的作用下,形成温差,由于塞贝克效应将产生电压和电流,该电压和电流经过DC/DC变换后输出到车载电器供电。其中,最大功率实际值通过电子负载手工调节测试获得,其他各算法通过外接蓄电池来测试获得。

图1 汽车尾气发电系统总体结构图

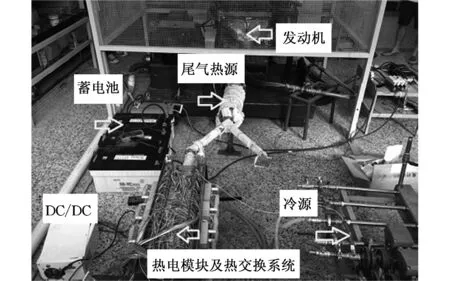

本实验实际采用的实验台架见图2,其中,测功机最大的吸收功率为160 kW,最高转速n=6000 r/min,控制仪器为EMC900型测控仪,发动机为雪铁龙世嘉2.0PSA RFN 10LH3X,最大扭矩为200 N·m,最大输出功率为108 kW;检测控制单元用来采集热电转换模块的温度、电压、电流等过程参数,然后经由串口通信送往上位机进行显示存储。

图2 汽车尾气发电系统实验台架

2 热电发电实验及曲线拟合

2.1不同工况下热电发电实验

将实验台架稳定在3200 r/min,选取单个热电电池外接电子负载构成串联电路。通过改变电子负载大小,测量电子负载两端的电压以及通过电子负载的电流,并以电流为横坐标,电压为纵坐标,画出热电电池的外特性曲线,如图3所示。

图3 热电电池的外特性曲线

本文汽车尾气发电系统[12]台架实验中,串联的共计60个热电模块分两层放置在气箱的上下表面,每层6行5列。运行测功机和冷端水泵,发动机工作在一定工况下,当气箱温度稳定后,测试其输出特性。

设定发动机工况为3100 r/min、61 N·m,当气箱温度稳定时,热电模块的热端温度为216 ℃,冷端温度为47 ℃。在输出电压为165.71 V时,存在最大输出功率点,最大输出功率为165.7 W。测试曲线如图4所示。

图4 3100 r/min、61 N·m工况下输出功率与电压关系

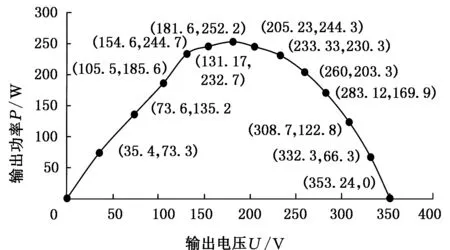

设定发动机工况为3300 r/min、69 N·m,气箱温度稳定后,热电模块组的热端温度为270 ℃,冷端温度为65 ℃ 。而当其输出电压为181.6 V时,存在最大输出功率点,此时最大输出功率为252.2 W,测试曲线如图5所示。

图5 3300 r/min、69 N·m工况下输出功率与电压关系

上述实验表明,发动机的负荷越重,热电模块的冷热端之间的温差越大,输出的最大功率越大。而同一工况下,系统输出功率随着输出电压的增大先增大后减小,存在最大输出点。这即是MPPT算法有效的必要条件。

2.2功率电压曲线拟合

本文使用最小二乘法[14]对热电系统的功率电压值进行曲线拟合以获取其内在函数关系,假设拟合的曲线为

(2)

则误差平方和为

(3)

为使误差平方和最小,根据多元函数求极值原理,有:

(4)

j=0,1,…,m

写成矩阵形式:

Aα=Y

(5)

α=[a0a1…am]T

Y=[y1y2…ym]T

则最小二乘解为

α=(ATA)-1AT-Y

(6)

选取热电模块实测电压值作为自变量,功率值作为因变量,在不同转速条件下每次选8组功率电压值,使用最小二乘法拟合出其功率电压曲线。

工况为3100 r/min、61 N·m时,如图6所示,测得的电压与功率关系近似为多项式曲线,本文使用三次多项式进行曲线拟合:

f(x)=p1x3+p2x2+p3x+p4

(7)

拟合曲线如图6所示,拟合得到的最小二乘曲线系数为:p1=-2.984×10-6,p2=-6.898×10-3,p3=2.24,p4=-5.957。

图6中拟合参数为:拟合误差为26.95,R2为0.9989,调整的方程确定系数为0.9981,均方根误差为2.596,由此可见拟合程度相当高,功率电压曲线基本上为三次多项式形式。

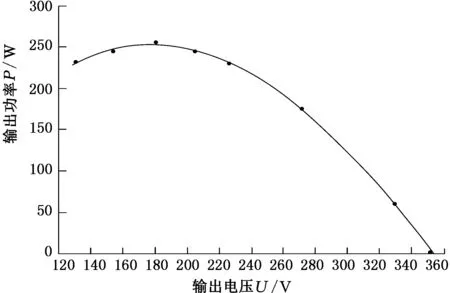

同样,当工况为3300 r/min、61 N·m时,这里也采用三次多项式作为其主曲线拟合形式,拟合曲线如图7所示。

图6 3100 r/min、61 N·m工况输出功率与电压拟合曲线

图7 3300 r/min、69 N·m工况输出功率与电压拟合曲线

拟合出的主曲线系数为:p1=8.12×10-6,p2=-0.01395,p3=4.182,p4=-95.97。

比较图6及图7,发现不同工况下,拟合曲线均为单峰曲线,因此可以通过求取其功率曲线的最高点作为其最大功率点,下面提出二分梯度法来求取此功率曲线的最大功率点。

3 基于二分梯度法的最大功率跟踪

二分梯度法的基本思想是先使用二分法缩小最大功率点的隔离区间,然后利用梯度法快速寻找函数最大值,此时即使较小的步长也可以收敛很快。算法流程如图8、图9所示。 图8中,X1和X2表示两个初始功率点,[X1,X2]表示初始隔离区间,e为隔离区间精度值,Xmid是其中值点,f(X)是X点所对应功率,Xgrad是梯度点,S是步长,Fmax是最高功率,E为终止误差,Pk为f(Xk)的微分。

图8 算法示意流程图

图9 二分梯度法示意图

通过将最大功率点信息输送给主控制电路,调整PWM值输出,从而改变DC/DC电路输出电压,使热电发电系统工作点趋近最大功率点。

4 实验与分析

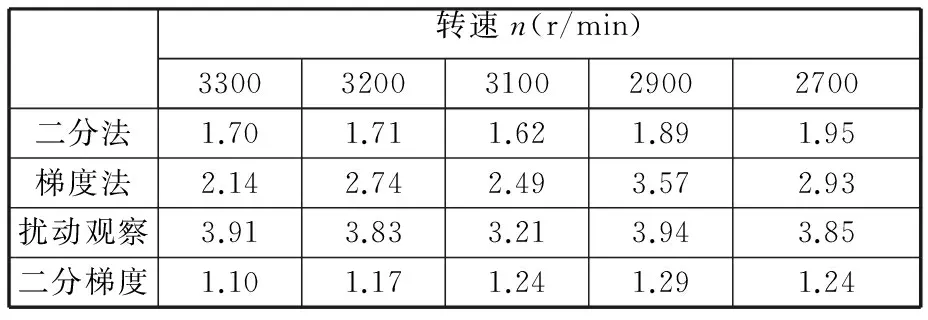

本文在上述的热电实验台架下分别在5种不同的工况条件下测试了传统二分法、梯度法、扰动观察法,以及本文提出二分梯度法的最大功率点跟踪效果,现将两种典型工况下的最大功率跟踪情况列于表1和表2,并将各工况下的各算法的最大功率跟踪的误差率列于表3,其中功率实际值是将热电模块外接电子负载,通过手动调节电子负载,测试获得的实际真实最大功率值。将以上各种方法与实际值进行对比,可以得到误差情况。

为了便于观察,将表3以图形的形式表示出来,如图10所示。由图10可以清晰地看出,二分梯度法的最大功率点与真实的最大功率点最接近,

表1 3100 r/min、61 N·m工况下各算法最大功率比较

表2 3200 r/min、65 N·m工况下各算法最大功率比较

表3 不同工况下各算法的最大功率跟踪误差率比较 %

其误差率最小。而单独的扰动观察法其误差率最大,主要是因为扰动步长对于最大功率点的跟踪有很大影响,易在最大功率点附近发生振荡。而单独的二分法和梯度法的误差率均大于二分梯度法的误差率。二分梯度法有效地结合了二分法和梯度法的优点,二分梯度法可以有效地跟踪到热电系统的最大功率点,跟踪精度优于传统的MPPT算法,其最大功率点跟踪精度达到98.7%。并且实时性较好, 通过实验测得,二分梯度法的跟踪速度约120 ms。

图10 各类算法误差率比较

5 结语

本文基于汽车尾气热电发电实验数据,采用最小二乘法完成热电输出功率与电压的数据拟合,并提出基于二分梯度法的新型MPPT算法,给出详细算法步骤。与传统二分法、梯度法及干扰观测法进行实验比较,实验结果表明,采用二分梯度法的MPPT算法相比传统算法在跟踪精度和速度上有较大提升。在未来工作中,拟对算法跟踪精度以及跟踪误差作进一步的优化,使其跟踪精度更高,速度更快,能够适应更多的应用场合。

[1]刘军,张成林.光伏发电系统最大功率点跟踪算法的研究[J]. 青岛科技大学学报:自然科学版,2012,33(1):78-81.Liu Jun, Zhang Chenglin. Maximum Power Point Tracking Algorithm for Photovoltaic System[J]. Journal of Qingdao University of Science and Technology:Natutral Science Edition, 2012,33(1): 78-81.

[2]罗隆福,李鑫,李芬芬. 光伏系统最大功率点跟踪算法的改进及应用[J]. 电力电子技术,2011,45(4):1-3.

Luo Longfu, Li Xin, Li Fenfen. An Improved Method of Tracking the Maximum Power Point for Photovoltaic System and Application[J]. Power Electronics, 2011,45(4):1-3.

[3]陈剑,赵争鸣,袁立强,等. 光伏系统最大功率点跟踪技术的比较[J]. 清华大学学报:自然科学版,2010,50(5):700-704.

Chen Jian, Zhao Zhengming, Yuan Liqiang, et al. Comparison of Maximum Power Point Tracking Technologies for Photovoltaic Power Systems[J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2010,50(5):700-704.

[4]朱铭炼,李臣松,陈新,等. 一种应用于光伏系统MPPT的变步长扰动观察法[J]. 电力电子技术,2010,44(1):20-22.

Zhu Minglian, Li Chensong, Chen Xin, et al. A Variable Step Size P&O MPPT Method for PV Systems[J]. Power Electronics, 2010,44(1):20-22.

[5]Chiang Wen-Jung, Jou Hurng-Liahng, Wu Jinn-Chang. Maximum Power Point Tracking Method for the Voltage-mode Grid-connected Inverter of Photovoltaic Generation System[C]// IEEE International Conf. on Sustainable Energy Technologies. Singapo-re. 2008:24-27.

[6]徐鹏威,刘飞,段善旭,等. 几种光伏系统MPPT方法的分析比较及改进[J].电力电子技术,2007,41(5):3-5.

Xu Pengwei, Liu Fei, Duan Shanxu,et al. Analysis, Comparison and Improvement of Several MPPT Methods for PV System[J]. Power Electronics, 2007,41(5):3-5.

[7]Omid P, Saad M. Modeling and Control of Photovoltaic Panels Base Perturbation and Observation MPPT Method[C]// Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering. Penang, Malaysia: IEEE Computer Society, 2011:393-398.

[8]赵争鸣,刘建政,孙晓英,等. 太阳能光伏发电及其应用[M]. 北京:科学出版社,2005.

[9]郑文波,王禹,吴知非,等.温差发电器热电性能测试平台的搭建[J].试验技术与管理,2006,23(11):62-65.

Zheng Wenbo, Wang Yu, Wu Zhifei, et al. Testing Platform for the Thermoelectric Properties of Thermoelectric Generators[J]. Experimental Technology and Management, 2006,23(11):62-65.

[10]徐立珍,李彦,杨知,等.汽车尾气温差发电的试验研究[J].清华大学学报:自然科学版,2010,50(2):287-289.

Xu Lizhen, Li Yan, Yang Zhi, et al. Experimental Study of Thermoelectric Generation from Automobile Exhaust[J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2010,50(2):287-289.

[11]高卫民,徐康聪,黄颖杰. 汽车尾气余热发电装置:中国,200820154751[P]. 2009-10-14.

[12]全睿,唐新峰,全书海,等.串联式汽车尾气热电发电系统台架试验[J].上海交通大学学报,2012,46(5):677-682.

Quan Rui, Tang Xinfeng, Quan Shuhai, et al. Experimental Study on Automobile Exhaust Thermoelectric Generator in Series[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2012,46(5)677-682.

[13]全睿,全书海,黄亮,等. 汽车尾气余热热电转换装置设计与初期试验[J].上海交通大学学报,2011,45(6):842-846. Quan Rui, Quan Shuhai, Huang Liang, et al. Design and Initial Performance Experiments of Thermoelect-ric Generator Based on Exhaust Heat of Car[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2011, 45(6):842-846.

[14]丁克良,沈云中,欧吉坤. 整体最小二乘法直线拟合[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2010,46(6):842-846.

Ding Keliang, Sheng Yunzhong, Ou Jikun. Meth-ods of Linefitting Based on Total Leastsquares[J]. Journal of Liaoning Technical University(Natural Science), 2010,46(6):842-846.

(编辑袁兴玲)

MPPT Algorithms of AETEG Based on Dichotomy and Gradient Method

Fang Wei1Quan Shuhai1Fang Hong1Tan Baohua2,3Huang Liang1

1.Wuhan University of Technology,Wuhan,430070 2.Hubei Collaborative Innovation Center for High-efficiency Utilization of Solar Energy,Wuhan,430068 3.Hubei University of Technology,Wuhan,430068

A function of output power and voltage for thermoelectric conversion module was fitted by the least square method based on the AETEG experimental system. Herein, a novel MPPT algorithm characterized by the aggregated dichotomy and gradient method was proposed, in comparison to some traditional algorithms such as the open circuit voltage proportional coefficient method and the disturbance observation method et al. The experimental results show that the tracking accuracy and speed of proposed method are as 98.7% and 120 ms respectively, having a significant improvements compared with existing algorithms.

thermoelectric conversion; automobile exhausts thermoelectric generator (AETEG); maximum power point tracking(MPPT); gradient and dichotomy method

2015-11-20

N33

10.3969/j.issn.1004-132X.2016.19.023

房伟,男,1978年生。武汉理工大学汽车学院博士研究生。主要研究方向为新型动力装置与智能控制。获发明专利2项,发表论文6篇。全书海,男,1955年生。武汉理工大学自动化学院教授、博士研究生导师。方洪,男,1990年生。武汉理工大学自动化学院硕士研究生。谭保华(通信作者),男,1978年生。湖北工业大学理学院副教授。黄亮,男,1979年生。武汉理工大学自动化学院副教授。