乡间野果

润玉

羊卜奶

早春的风刚吹过山林不久,一片哗哗吐绿的嫩叶展臂伸腿声中,羊卜奶悄然开花,在大大小小的枝上,挂出细小亮白的花朵,摇晃着春的节奏与风情。

小时候我就喜欢这样的花,朴实、素洁,不喧哗,不媚艳……最重要的是,用不了多久,它的花下,还会长出酸甜的果实,满足我们的谗嘴。那时山里虽然常有牡丹和麻杆花(蜀葵)妖娆惑众,但我从不喜欢,觉得她们既不香,也不长果。就想,是不是不结果的花,都开得大而妖艳;而那些能长果的花,都开得这般简单纯朴,小巧含蓄?

羊卜奶守着一份千年的野性,一年又一年在凄风苦雨里自然地生,自然地长。春来发芽,夏来结果,秋去叶落,冬时还很有可能被砍来当成柴火。早些年代,山是集体的,地是集体的,树也是集体的。长在林中的乔木,是绝对不允许私自砍伐的。只能在冬天农闲时,由村集体统一间伐,按人头分配到户,一两年也就那么一次,根本满足不了人们日常生火做饭,烧火取暖。这种严格精细的管理,使山林得到了很好地保护,成片成片的山林中,老树密布,古木参天。可惜后来一放,那些原本保护得好好的粗树巨木,被大片大片地砍去,化成纸浆或者缕缕炊烟。

缺柴少材,一年四季,家家户户都在为烧柴发愁。劳动力们每天都在起早贪黑地种地挣工分,弄柴的艰巨任务,就落在孩子们身上。不管大小,只要提得动一篮,扛得了一捆,都要去山上捡那些掉在地上的干柴枝。僧多粥少,捡完了,就只有去砍灌木,砍着砍着就砍到这些野果树上了。或许自古被人欺负惯了,羊卜奶在反复被人砍伐与顽强生长的进化过程中,也生出了自我保护的本领,浑身长出坚硬的粗剌。如果不是实在砍不到烧的,人们也不轻易下手。

天气一天天变热,羊卜奶开始急匆匆地生长,生怕晚了季节,对不起暖风。挂在枝头的串串果实逐渐由小变大,从青灰的米粒很快就变成枸杞大小,再胀大转红,一路小跑着奔向初夏。当烧出满枝的红霞时,羊卜奶就熟了,色红如血,晶亮如玉,红彤彤地于一片绿色的山林里,显眼地扑入我们的视线,惹得我们欢呼雀跃不止。要知道,那时我们小孩唯一可大快朵颐的零食,除了野果,还是野果。所以大家对生长在山野林中的羊卜奶,早已垂涎三分,梦中都流过好多口水。

随手采片桐叶卷成漏斗,用细竹签一别,就是我们盛放羊卜奶的天然容器。踮起小脚尖伸出小手攀住树枝,一粒粒通红通红的羊卜奶就落到绿漏斗中。性急的伙伴,常常等不急摘好了再吃,一边摘一边放入嘴里,嚼得嘴丫子汁水直流。一起的伙伴就问酸不酸。酸就说明还没熟好,少摘点,等过些天再摘。不酸就多摘点,回去慢慢吃。小孩子不知道生活的滋味,其实再甜的羊卜奶,都有一丝酸酸的味道,就像那时的生活。

和许多野果我不知道为什么要叫这种名儿一样,我同样不知道人们为什么把这种野果叫做羊卜奶。看她的样子,既不像羊奶子,也不像萝卜子,倒像羊屎,椭圆椭圆,大小差不多。幸好滋味完全不同,酸甜酸甜,清香可口。小孩子嘴谗,总是一把一把往嘴里喂,有的连籽也不吐,囫囵着吃个肚饱胃满,胀得小小肚皮圆滚滚的,嘴里直吐酸水,打着响嗝往家里跑。

后来,有人提着小篮,把羊卜奶卖到了小城,火红的乡土风情和酸甜的乡土滋味,也随着羊卜奶走进城里,五分钱一玻璃茶杯,嚼得城里吃惯了糖和水果的小孩戚眉呲牙,连连喊酸,让人忍禁不俊。

好多年以后我才知道,羊卜奶又名羊奶果,学名密花胡颓子。可我们那个山乡,直到现在,人们叫惯了羊卜奶,从不叫羊奶果,或者繁杂拗口的密花胡颓子。

丫杷果

与羊卜奶摩肩接踵,丫杷果也前后脚开花扬粉,花色洁白,花香清纯,混在山村沾满泥土气息的空气里,别有一番清香的滋味。

丫杷果又名杈杷果,因内含较高的矿质原素,天然抗病,保健美容效果好,有一定的抗癌作用,还叫健身果。个不大,连体“八”字分开,形如“丫巴杈”,被世代居住生活在这里的人们,形象地称作丫杷果。因为它的形状,实在像叉开双腿,顽皮而得意地坐在父亲双肩上打着“丫巴杈”的样子。山里人朴实直爽,没有多少文化,也没见过什么世面,看到像什么就取什么名,想到什么东西就说什么话,从不娇糅做作,也没有多少浪漫含蓄。其实丫杷果倒过来,是个“心”形,尤其熟透了的果实,通体通红鲜艳,光洁透明,如果叫“心果”或者“心到果”,似乎更形象浪漫,富有诗情画意。

小时候乡居的右侧,有一个小山坡,不大,也缓,高大粗壮的花栎树下,长着许多的灌木和荆棘,丫杷果和猛子就是其中的两种。不同的是,它们生长野果,能够香甜我们童年的心梦。这类生长于山野林中的野果,是大自然的恩赐,不需要谁的准许,最获我们青睐。

每年春风一过,嘴谗的我们,就开始天天盼着野果如蒿生长,快快成熟。可丫杷果丝毫不理会我们的焦急和等待,依然故我地缓慢生长,慢条斯理的样子,忒像邻家70多岁的小脚老奶奶。那时真想我家也有个老奶奶,可以一天到晚呆在家里,好和幼小的我们做个伴,免得我和小妹两个人,一到天黑就害怕。老奶奶还可以提前做好饭菜,等摸黑才收工回来的母亲,能够及时吃口热饭,不用劳累了一天,回家还要自己重新生火做。

等待就是一种心情。心越急,越感觉什么都慢,远远跟不上焦急的节奏。如果真放下了,一切又那么自然起来。不知不觉中,青涩的丫杷果竟起了变化,有的变黄,金黄金黄,玉质透明。有的半黄半红,热情随风荡漾。有的已经熟透,火红如血,光艳明亮,如一颗颗水晶做的透明的红心,倒垂在绿叶覆盖的树枝下,肉色诱人。惹得我们柴也不捡了,猪草也不寻了,纷纷丢下竹篮,欢笑着跑去采摘,惊得觅食的小鸟四散逃逸,飞满一林鸟鸣。

与许多水果不同,没有熟好的丫杷果,不酸,却苦,浸透着乡村岁月的艰辛和苦难。熟透了的丫杷果则汁多香甜,籽也可以一起吃掉。但也有些丫杷果,不知什么原因,即使红透,也带着一丝苦味。似乎要告诉人们,这才是生活的滋味。

丫杷果小巧、美艳、好看,摘到手中,常常舍不得吃。可再舍不得吃,在没有零食的童年,谁也挡不住野果的诱惑,抵住感官的贪婪。于是,恋恋不舍中,再多的丫杷果也最终都被我们一颗颗吃掉,只留下丝丝缕缕的香甜,在遥远的记忆深处,时常撩拨着甜美的梦境。

猛 子

猛子是我儿时记忆中一抹擦洗不掉的甜密,也是至今仍令我回味无穷的一份乡土清香。我不知道人们为什么叫它猛子,好像几千年前它就叫这个名儿了,一辈一辈口口相传,到我这里,早已约定俗成。管它哩,叫啥名都行,只要吃到嘴里香甜就行。

这是一种疏生野果,自然地生长在修长如鞭的荆棘条上,从没听说过谁尝试着去栽培,当作水果大量种植;也未听说过哪里有叫卖的?它就像乡村林野那些叫“柱子、狗子”的野小子,在时光的深邃中默默地生,默默地长,默默地去。然后,灵魂和落叶一起,回归大地,化作泥土。

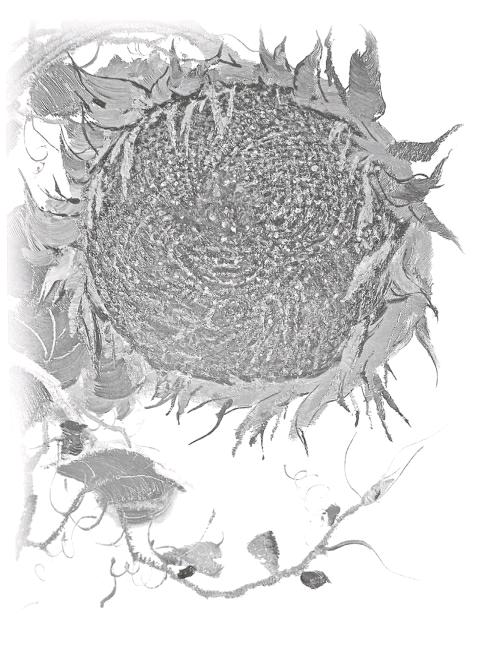

我认识猛子时很小,准确的年龄记不住了,大概能避开猛子枝条上那些尖利的倒剌采到果实起,就尝到了它的甜头。猛子个头不大,半球状衬衣纽扣一般,每一颗都由无数个圆滚滚的小珍珠簇拥拱卫而成,就像桑葚儿上的那些小颗粒,紧紧地抱成一个整体,同呼吸共命运,共同完成一次生命的历程。最初的猛子细小嫩绿,缀在枝条上根本不起眼。经过夏日的阳光淘洗,慢慢变大变黄,接着变红透亮,一团团一簇簇地缀在枝条上,被风一吹,在枝上悠然弹跳,轻盈自然,姿势极美。成熟的猛子为紫红色,每一个小颗粒里都充盈着浓郁的香甜的果汁,珠光宝气,晶莹如玉,又好看,又好吃。摘一捧丢进嘴里,嚼得满口清甜如蜜,溢满田园乡村气息。

那时候生产队里的果树管得很严,没到收获的时候,谁也不能随便采摘。发现了是要批斗和处罚的。只有野果,没人管,只要熟了,随时可以吃。自然总是那么宽厚慈祥,无私无怨地给人以丰富的馈赠。猛子便是其中一种。它像大多数自然生长在远山密林的其它野果一样,不管你是谁,只要嘴谗了,都可以摘来吃吃,让你享受山乡野趣,为你解渴裹腹。甚至,用它蕴满日月菁华的汁液,涤心荡肠,消除你的私心杂念。

印象中,猛子总是在我们的翘首期盼中不急不忙地生长,像长不大的童年。直到又一轮炽热地夏风吹过满山遍野,才一个个你推我让的成熟。这时,山野田边长有猛子的地方,就成了我们小孩子欢乐的源地。大家争先恐后,纷纷抻出稚嫩的小手,一边小心躲避着枝条上的尖剌,一边用最快的速度采摘着枝条上的猛子。但不管多么灵巧的小手,采多了,总有被剌扎上的时候。就像人生,总是要被生活中的一些小剌小钉扎伤那么几回。我不算灵巧,也不算最笨。和我一起的一个邻家小女孩,很会采摘,每次都摘的最多,手上嘴上沾满了猛子紫色的汁液。多年前回乡问起,说她很早就远嫁他乡了,再难见到她的身影,不免唏嘘嗟叹,一场牵挂随风而逝。

猛子的学名叫剌莓,大多长在荒坡田边,一蓬蓬旺盛地生长。因为有剌,对种田走路有影响,常常被大人割掉。但野生的东西,总有顽强的生命力,只要根在泥土里,春风一吹,又长出一大蓬四散伸展的枝条,随风摇曳,开花结果,香甜着一茬又一茬乡村的孩子。

地半果

至今仍查不到这种野果的正式名字,搜过百度、腾讯、网易,也没能找不到它的身影。但不管怎么说,它应该有个学名的,只是我从小就只知道“地半果”这个当地人的俗称。不光我,村的父老乡亲,祖祖辈辈也都只知道这个名儿,再问,也问不出个所以然。它就像深深掩埋在乡村厚厚土壤里的一块璞玉,神秘地躲藏着,不知道什么时候能被人发现,露出应有的光彩。

地半果很甜,名符其实,一半埋在地下,一半露出地面,有些懒洋洋地躺着。我和小妹寻猪草,或者和同伴捡柴累了时,也这样懒洋洋地往地上一躺,一半藏进满地的野草里,一半浮出草外,柔软而舒适。天上,悠悠白云就像我们幼小的心思,在蔚蓝透明的空中自由地飘荡。身边,一阵微风吹过,绿绿的草叶就伸出长长的手臂将半梦半醒中的我们挠醒,催促着去做该做的事情。

印象中地半果并不是很多,长长的藤蔓匍匐在地,蛇一样伸展。宽大厚实的叶子,被太阳晒得墨绿墨绿。地半果就东一颗西一粒地隐藏在这些浓密的叶子下面,轻易难觅芳踪。如果不是认识藤蔓,有心去寻,怎么也寻它不着。小时候玩捉迷藏,那些藏得很隐蔽的伙伴,常常和地半果一样,深深地藏进夜色,躲入林中,最难找寻。我也深藏过一回,许多也没人找到,实在无聊,只好自己悻悻而出。地半果不同,你不找它,它就永远藏着,最终和乡村的泥土融为一体。

我所熟知的地半果,长在好伙伴老明门前坎下的一条绿草掩径的小路边上,条状的一小块,地肥水丰,好像很适合地半果生长。每到地半果成熟季节,我们就去那里刨寻。顺着悠长的藤蔓,翻开一片片的绿叶,一颗颗指拇顶大小的地半果就出现在眼前。

成熟的地半果色泽红艳,吃在嘴里甜嫩滋润。没长好的地半果青灰如泥,隐藏地下,只露出点端倪,极难发现。我们常常是趴在地上,边寻边刨边吃。每挖到一颗,小手一摸,就算洗了。有时连沾在果上的泥土也一起吞进肚里,也不用担心生病。不像现在,不管吃什么水果,都漂了又漂,洗了又洗,能刨的还要刨去果皮,生怕一不小心,残留在果上的农药会随水果一起,悄无声息地溜进胃里,吃出什么病来。

老明是宋先明的小名,比我小几岁,和我家只隔一座小山坡,常常相约一起捡柴和玩耍,人很好,会爬树。我的柴捆里,常有他帮忙上树砍下来的树枝。那时候我们经常三山五岭地去找柴,一跑一整天。山练就了我的坚韧,我对山也充满感情。几个好伙伴对我的帮助,我至今仍铭记心里。可惜听说,老明早已因病去逝,和他门前的地半果一起,融进土里。

我最终还是离开那个山村,地半果和那些漂亮好吃的山间野果,也渐渐消失,终成美好记忆。有时也想回去看看,寻寻童年的身影。只是,再回山乡容易,可我们却再也回不到过去。人总是要成长的,最终也都要化作尘土,回归大地。那就什么也不要奢望了,一切平淡,顺其自然,一任东风悄然从指间吹了过去,无声无息。