《麻醉·人生

——李树人教授50年的麻醉生涯》(连载)

(接2月上)

……由于国民党部队一直在向南撤退,姐夫就随部队继续往南,先带着母亲和姐姐还有我经天津,坐货船到达了上海浦口。而后留在北平的哥哥李树华,也坐船来到上海江湾,找到了姐夫的野战医院,全家人在上海团聚。很快医院又撤到了南京,我们一家人又随着姐姐和姐夫来到了南京。

解放南京前,一家人又走散了。3个多月的时间里,母亲就带着我逃难到了杭州,通过张贴寻人启事的方式,终于在100多天后又将一家人聚齐了。

这时,姐夫跟随部队继续向南撤退,姐姐就和姐夫经舟山去了台湾。而母亲实在是不堪这种颠沛流离的生活,而舅舅又住在北平,于是母亲就带着我经南京又回到了北平,从此一家人就音信断绝,天涯各方。直到改革开放后,我们兄弟二人才得以和姐姐一家团聚。

后来也因为姐姐和姐夫经历的原因,我没能走进部队,却误打误撞地走进了麻醉界的大门,这是后话了。

第二章 求学之路

北平的小学生活

回到北平后,经人介绍母亲到永定路一所建在寺庙里的小学任教,白天母亲在学校教书,晚上将母亲教室的书桌当做床,铺上被子,一家人就睡在那里。日子依然艰辛,但总算稳定下来了。

孩提时的我性格顽皮淘气,上课时总爱捣乱。母亲只好安排我到10里之外的蓝靛厂小学上学,并特意找了一位非常严厉的黄姓老师管教我。

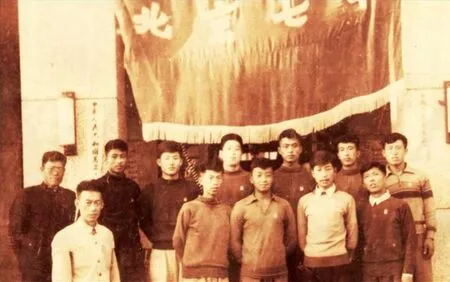

▲中学时期的李树人(前排右三)

10几里的路途,对当时我来说还是段较远的距离,由于已是10多岁了,无论刮风还是下雨,上下学都是我一个人来回走过来的。每天早上我必须6点半之前从家里出发,才能赶上8点半的上课铃声。中午学校不提供午餐,母亲不得不在头一天晚上烙好几张饼,再带上几个窝头和咸菜作为第二天的午餐。学校下午4点半下学。

也许因祸得福,尽管上学的路途较远,但让我有种像只出笼的小鸟的感觉。路的两旁上都是农田,种着高粱,时常还能捕到一些蟋蟀、螳螂之类的昆虫,这些成为我最大的乐趣和最好的玩伴。

学校里,因为我学业上比较自觉,成绩一直不错。尽管黄老师管得严,那段学校的生活还是比较轻松的。课余时间,还向学校食堂的师傅偷学了炒菜和烙饼的功夫,这为之后我成为一名合格的“家庭煮夫”打下了坚实基础。

那时家里的饭就是高粱米饭贴饼子,佐以土豆白菜萝卜炖菜,冬天妈妈还按照朝鲜族的传统做上一些泡菜。尽管生活拮据,但过年的时候家里还是能吃上一些面食。与别人家的孩子不同,我和哥哥都害怕过年,因为少了父亲的存在,越是在这些喜庆的节日里,家里的气氛越充满了悲伤。我和哥哥十分懂事,一点也不敢让母亲生气。每当邻居家响起一阵阵喜庆的鞭炮声,我们就围坐到母亲身边,给她讲不知道从哪里搜集来的故事,哄母亲开心。

就这样,从1950年到1951年,我完成五、六年级的课程。这段时间里的磨练,逐渐培养了我珍惜生活,顽强自立,处事豁达的性格。同时随着新中国的建立,我们一家人真正地过上了安定踏实的日子。

精彩的中学生活

1951~1956年,我由蓝靛厂小学转到了北京男七中(现北京市第七中学),开始了住校的中学生活,母亲也到了长辛店小学当校长。北京男七中学是解放后建立的学校,在鼓楼后面,我的初中和高中一直在这里读书。我每个月能回一次家,看看母亲和家里,并领取8元钱的生活费。