媒体变革前后的诗人和诗集

——从初唐到北宋末

〔日〕内山精也著 张淘译

(1.早稻田大学 教育与综合科学学术院;2.四川大学 文学与新闻学院,四川 成都 610023)

媒体变革前后的诗人和诗集

——从初唐到北宋末

〔日〕内山精也1著张淘2译

(1.早稻田大学 教育与综合科学学术院;2.四川大学 文学与新闻学院,四川 成都 610023)

对于那些强烈地意识到自己是诗人的人来说,作品集被视为自己的化身,所以诗人在生前自编自撰集的行为最能鲜明而尖锐地反映出诗人的自觉意识。通过对诗集进行调查,发现整个唐代超过半数的诗集编纂过程都不甚明了,自编自撰集的例子直到中唐以后才出现,并且随着时代的发展越来越普遍化。这很大程度上取决于写本的形态。北宋初期更加接近中唐的情况。虽然主体意识比唐代诗人明显更进一步,但在生前出版的可能性很低。北宋中后期,从李觏到苏轼、苏轼到苏门四学士的变化可以看出,随着时代的发展,生前刊行别集的例子确实在增加,但是如果着眼于他们与出版的关系,也就是他们的自主性和积极性这个问题,他们的态度却很难说是积极的。

自编自撰集诗人意识出版唐宋变革写本刻本(印本)

一、序言

对于那些强烈地意识到自己是诗人的人来说,作诗无疑是一种无可取代的重要自我表现手段。如此一来,其成果——作品,也应该是他们向世人证明自身价值的最主要依据。因此,他们对于将自己作品整理为诗集一事也不可能漠不关心。也就是说,他们将作品集视为自己的化身,所以应该如何呈献世人面前,以及如何传递给当代甚至后世的人,这些问题原本就是诗人们都会面对的最迫切的课题。从这种观点出发,本论文着眼于诗人在生前自编自撰集的行为,认为这种行为最能鲜明而尖锐地反映出诗人的自觉意识。

尽管如此,诗集很显然是一种物理存在——单篇诗歌往往能够通过记忆这种无形的语言信息铭刻在人们头脑中,口耳相传,诗集则不同——通常来说,必须有记录媒体。为此,诗集在很大程度上会受到诗人所处时代媒体环境的左右。更具体来说,从竹帛到纸的变化使得诗集的形态以及流传的实际情况都发生了巨大变化,即便同样是纸质诗集,也发生了从写本到刻本的重大质变。而且,这种时代的局限性也直接而深刻地影响了诗人对于编纂自撰集的认识和态度。

中国在近代以前经历了两次媒体变革:①从〈竹帛〉到〈纸+毛笔〉(三国时期前后)、②从〈写本+卷子本〉到〈刻本+册子本〉(唐宋之交),本论文将以第二次媒体变革前后,即唐~宋代约六百六十年为对象,主要目的在于探讨这期间诗人与自撰诗集的关系。本论文是上编,将焦点集中于初唐至北宋末年约五世纪的这段时期,也就是稍早于印刷的时代和早期的印刷时代。

本文在对诗集进行调查时,唐代依据的是万曼的《唐集叙录》(中华书局,1980年11月),宋代依据的是祝尚书的《宋人别集叙录》(中华书局,1999年11月)。但这两部著作都是以现存集本为主要对象,记述其源流和各本的系统,并不著录已经散佚的集子。尤其是唐代,还有很多已经散佚的别集,因此前书并没能网罗性地再现出唐代诗集的全貌,但是本稿为了方便起见,还是以此书为基础,重点在于把握总体的趋势和概况。

二、唐代诗人和诗集的编纂

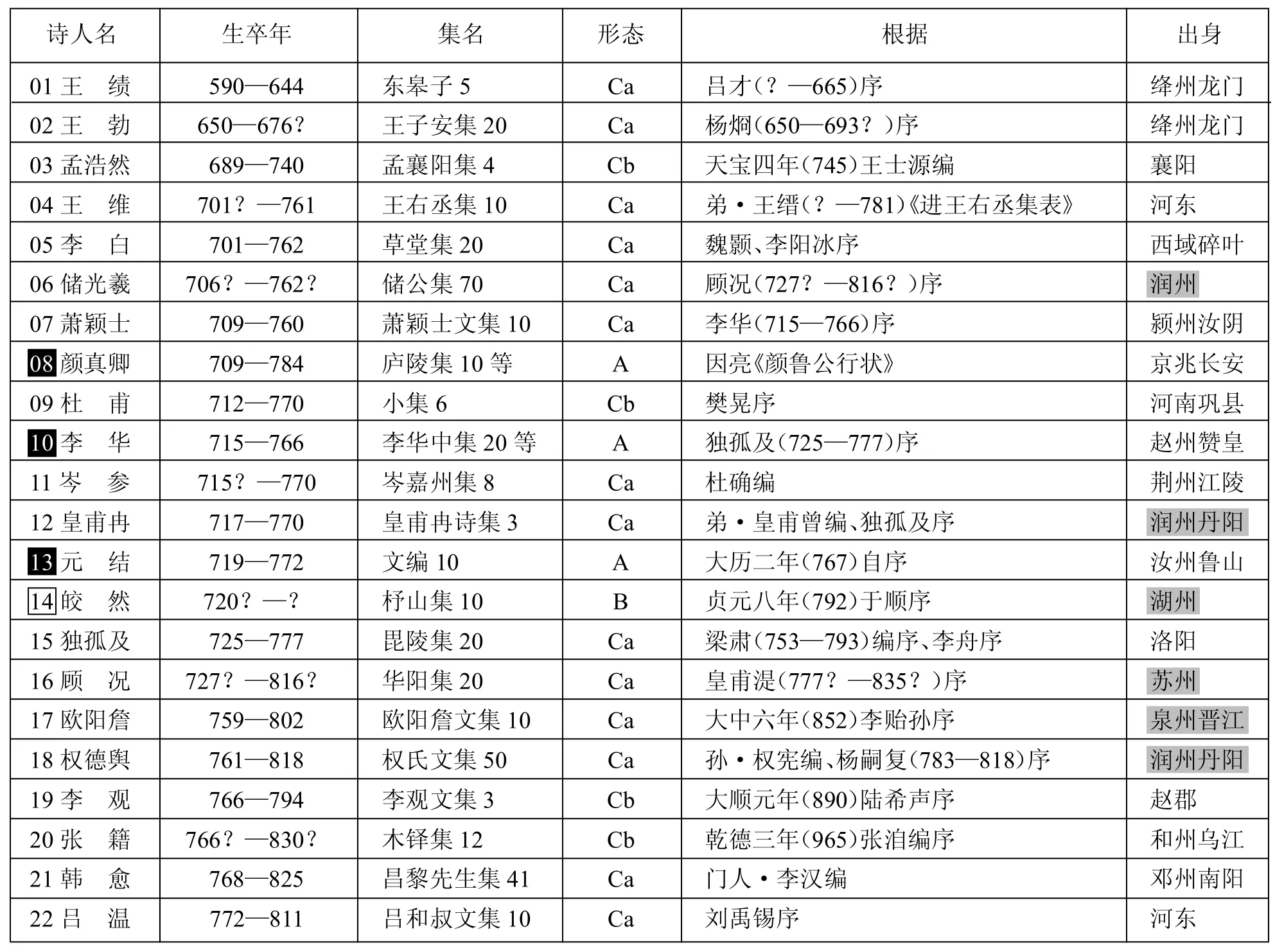

如果根据上述万曼《唐集叙录》一书,将唐代诗集(别集)的编纂情况分为:A生前自编、B生前他人所编、C殁后所编(此类还可细分为Ca和Cb,见后述),并且在调查时留心这种区别,便能立刻发现以下两种明显倾向。

第一、事实上超过半数的诗集在——诗人生前或者去世后不久——即初期阶段的编集经过完全无从得知。《唐集叙录》总共著录了一百○八种唐人别集,但是其中能够根据序跋等推断出编集经过的只有【附表】中揭示的四十五种。而其中可以确定诗人在生前曾经直接参与了诗集编纂的(上述A类)仅有十九种,所占比例不到总数的二成①别集之所以能够传至今日,追根溯源,还有另外一种可能,那就是该作者在生前的某个时候曾经努力整理和保存过自己的作品。但是,本论文一律不把这种疏理不清的情况作为考察对象。本论文的主要目的在于考察作为诗人的自觉意识或者说自觉意识究竟在媒体变革前后发生了怎样的变化,采取通过自编诗集来进行系统探讨的方法。因此笔者认为,编集过程不明的别集本身就无法对其进行具体分析。。

第二、以上不到二成的事例也全部集中发生在大历年间(766~779)以后,也就是中晚唐时期,而唐代的前半期——初盛唐大约一百五十年间则一例亦无。而且,随着时代的发展,例子也逐渐增多。如中唐只有七例,晚唐则有十二例,数量几乎增加了一倍。

在对这两种倾向加以分析之前,先来看看几个有代表性的例子。A~C的三类当中,最能鲜明地体现出诗人想法意愿的是A类,B类次之。因此,本稿是以A类为中心来进行考察的。但是在此之前,想先讨论一下唐代诗集最普遍的编集形式,即约占了半数的C类。

如果仔细看的话,C类也是有各种变化的,大体可以归纳为两类:Ca=由诗人的兄弟、子孙等有血缘关系的人,以及诗人的门生弟子、知己好友等亲近的人对遗稿加以整理后编成的集子;Cb=与作者生前没有接触过的诗歌喜爱者以及信奉者从各处搜集采缀来、重新编集而成的集子。Ca类包括04王维、05李白、21韩愈、26柳宗元等人的别集,Cb类包括03孟浩然、09杜甫、20张籍等人的别集。在这里要确认的是:唐代很多代表诗人的别集都属于C类。

不过也有特殊例外,即本来应该归在C类的却在【附表】中划分在A类。如28李贺和30杜牧的别集。首先就28李贺(790—816)的情况来说,李贺本人并没有提到编集的事情,反而在李贺去世的十五年后,即大和五年(831)杜牧所作的序文(上海古籍出版社、《樊川文集》卷十、1978年9月)中提到了成书的经过。根据这篇序文,李贺是在临终之际将自编诗集“四编、凡二百二十三首(《樊川文集》卷十作“凡千首”。此处依据的是《文苑英华》卷七百一十四的记载)”托付给平日与自己交情甚厚的集贤学士沈子明。然而沈子明却在此后的几年间一直忙于公务,东奔西走,甚至误以为李贺托付给他的诗集已经遗失了。直到某天晚上,他酒醉醒来,辗转难眠,百无聊赖中开始整理书箧,却发现了原来一直误以为已经遗失的李贺诗集,沈思往事,不觉黯然泣下。就这样,他便拜托杜牧为作序文,杜牧虽然再三推辞,却被沈氏的挚情所打动,终于创作了这篇序文。李贺的诗集行于世当是在杜牧作序之后,根据之前的分类标准,应该属于Ca类,但是根据杜牧序文中记载的沈子明之言,可以判断原本是经李贺之手所编的,因此本文将其归为A类。

30杜牧(803~853)的情况则包含A类~C类所有的要素。大中五年(851),杜牧用他任湖州刺史时所得的全部俸禄拿来创治祖父杜佑传下来的别墅,翌年,他又对自己的旧作严加筛选,只留下全部作品的二、三成,焚弃了大部分作品,完成了自撰集的编纂(A),并托付给外甥裴延翰(B)。裴延翰在杜牧去世以后,将自己平时蓄藏的被杜牧筛掉的作品拿出来,进行了大幅度增补,编成了《樊川文集》二十卷,总共收录诗文四百五十首(Ca)(裴延翰《樊川文集序》、上引《樊川文集》卷首)。现在通行的杜牧集都是以裴延翰本为底本的。另一方面,经过杜牧严格挑选,最能明确反映出作者价值意识的自编集却早已不传。裴延翰本虽然属于Ca类,但本文重视的是杜牧在生前曾对自作进行筛选编集这个事实,所以归为A类。

接下来以最能强烈反映出诗人自觉意识的A类为中心,来具体地探讨唐代自撰集的编纂情况。

三、唐代最早期的自编自撰集——中唐前期

A类别集当中成书最早的是10李华(715—766)的《李遐叔文集》。根据独孤及(725—777)的序文(四库全书文渊阁本《李遐叔文集》卷首),此书是由《前集》十卷和《中集》二十卷构成的,但是现存本子只有四卷。独孤及在序中记载:《前集》收录的是李华担任监察御史之前的著述,《中集》收录的是那以后“迄至于今者”的作品。序中还明确记载了《中集》为李华长子李羔所编。顺便提及,李华担任监察御史是在天宝十一载(752)三十八岁时。序中所说的“今”具体是指何时尚且不明,不过在序文的末尾有“他日继于此而作者当为后集”的语句,可知之所以称“中集”,是以将来会编集一部收录自“今”而后作品的“后集”为前提的。因此,这里的“前集”以及“中集”无疑乃是李华生前所编的集子。并且,“前集”固不用说,“中集”估计也比下述颜真卿的《庐陵集》刊行得更早。“中集”为长子所编,因此从命亲属编集这点来看,在上述三种分类中应该看作介于A和B之间的事例。

紧接着李华的文集之后编纂成书的是08颜眞卿(709—784)的四种别集。根据因亮的《颜鲁公行状》(四库全书文渊阁本《颜鲁公集》附录),永泰二年(766、颜氏五十八岁)之后,颜真卿除吉州别驾,编《庐陵集》十卷,大历三年(768、六十岁)移抚州刺史,命秀才左辅元编《临川集》十卷,大历七年(772、六十四岁)移湖州刺史,编《吴兴集》十卷,代宗驾崩(779、七十一岁)后他被任为礼仪使,命左辅元将“前后所制仪注”整理为《礼仪》十卷。其中《庐陵》、《临川》、《吴兴》三集以诗文为中心,都是他晚年二十年之间的集子,当时他已被封为鲁公(广德二年〔764〕),忠臣的名气早已传遍天下。这是“一官一集”最早的例子。编纂的情况属于A(《庐陵集》、《吴兴集》)和B(《临川集》、《礼仪》)混杂的类型。

此外,13元结(719—772)的文集也是元结自己于大历二年(767)冬所编的。他还作有一篇名为《文编序》(四库全书文渊阁本《次公集》卷十二)的序文,根据这篇自序,先是在天宝十二载(753)时,元结被推选为进士,因应礼部有司“校考”而编成《文编》,这似乎是他最早进行的自编行为。当时元结三十岁。其后在他四十九岁担任道州刺史时,据自序中记载,乃“次第近作,合于旧编,凡二百三首,分为十卷,复命曰《文编》,示门人弟子,可传之于筐篚耳”。此序是“大历三年丁未中冬”,也就是公历七六八年十一月所作,因此大约是他去世四年前的事情。

以上记述了中唐前期所编别集的概况,接下来回到本文的正题,对他们编集自撰集时反映出来的诗人意识加以分析。首先,李华是一位文章大家,当时以文章与萧颖士并称,后世则将其看作韩柳先驱。《前集》和《中集》虽然都已散佚不传,但是根据独孤及的序文,《中集》二十卷所收为“颂、赋、诗、歌、碑、表、序、论、志、记、赞、祭文,且一百四十四篇”。列记的十二种文体中,诗歌类只不过两种,并不是最主要的文体。而且现存的四卷本中,从卷一至卷四的前半部分为止也都是文(包括赋在内),仅在末尾收录了二十八首诗。因此综合以上事实可以判断:李华主要是一位文章家,至少他并没有非常强烈地意识到自己是一位诗人。

颜真卿的三种集子也早在宋代已经散佚,现存的通行本《颜鲁公集》十五卷本中,仅在最后一卷中收录了八首诗(《全唐诗》卷一百五十五中也只收录了十首)。诗的地位只不过类似于附录。尽管如此,颜真卿与权臣元载的政治斗争失败后在庐陵、抚州、吴兴三州任职的几年,无疑是他在文章方面最为活跃的时期。不仅亲自带头编纂了三种集子,还在吴兴任刺史时期动员当地十几位学者,完成了他多年的心愿——大型类书《韵海镜源》三百六十卷的编纂(现已佚)。

但是无论如何,由于没有史料能够反映出三种集子的原貌,因此无从判断这三种集子到底具备多少诗集的成份。仅从现存的十五卷本来看,颜真卿也和李华一样,很难将他看作是一位非常重视诗的人物。

元结的《文编》十卷虽然也已散佚不传了,但是通行本《次公集》为十二卷,卷数与《文编》相近,可能两集规模相等。至少比李华和颜真卿要更完整地保存了原本的面貌。而且,《次公集》十二卷中有四卷为诗歌,占了总体的三分之一。并且采取了诗在前、文在后的编集形式,如果十二卷本沿袭了原本的构成方法,那么在三人当中,他的集子诗歌所占比重最大。从内容来说也是如此,开篇除了有《补乐歌十首》、《二风诗》等从儒家复古思想出发的作品,还有对“元白新乐府”产生影响的《系乐府十二首》等作品,突显了士大夫作家的意识。只不过,这种倾向不仅体现在诗歌当中,从他的文章也可看出同样的倾向。欧阳修曾经高度评价了元结在古文复兴中发挥的先驱作用:“次山当开元天宝时,独作古文,其笔力雄健、意气超拔,不减韩之徒,可谓特立之士哉”(中华书局《欧阳修全集》卷一百四十一、《集古录跋尾》卷八《唐元次山铭》,2001年3月),今天的文学史也对这种看法进行了肯定。也就是说,在元结的文学作品中,诗和文都非常重要,他作为“元白”以及“韩柳”的先驱,其文学价值不可小觑。他的真实本领是在诗和文两方面都进行先锋创作,具有综合性质。北宋以降,士大夫作家已经成为一种标准,即便是与其中的典型进行比较,元结也已经具备了士大夫作家的充足条件①参考拙文:《宋代士大夫的诗歌观——从“苏黄”到江湖派》,收入拙著《苏轼诗研究——宋代士大夫诗人的构造》,东京:研文出版社2010年版,第31页。。因此,与其他二人相比,元结作为诗人的功绩无疑是非常巨大的,但尽管如此,也还不能直接下结论说他强烈地意识到了要在诗和文二者中选择成为诗人。

李华、颜真卿、元结三人都曾进士及第,因此他们创作文辞(包括诗赋在内)的能力应该非常优秀,远远超过当时士大夫的平均水平。但是,如果以诗为中心来衡量他们的文学功绩,三人自然也有轻重之别,综合现存的各种资料来看,元结比颜真卿、颜真卿比李华对于创作诗歌的重视要相对多一些。尽管如此,从更严密的观点来看,三人都没有自编过纯粹的诗集,或者说没有编纂过诗歌比重突出的集子。因此,虽然可以确定他们曾经主动地编集过自撰集,但仍然很难从中得出结论,认为他们有很明确的诗人自觉意识。

四、中唐后期的四诗人——白居易、刘禹锡、李绅以及李贺

以上三个最早期的事例都集中在中唐前期的大历年间前后。紧接其后的是23刘禹锡(772—842)、24白居易(772—846)、25李绅(772—846)等中唐后期的例子。不可思议的是这三人都是同一年出生,在进士及第时结下了深厚的友谊,而且都非常长寿,年逾古稀才去世。

这三人当中,最费口舌而且系统地谈及了自撰集的是24白居易。甚至可以说,在所有唐代诗人中,没有哪一位诗人像他那么多地谈及自己的自撰集。他最早的集子是元和十年(815)前后,约四十五岁时所编的十五卷本。此集的编集目的和经过在《与元九书》(上海古籍出版社、《白居易集笺校》卷四十五、1988 年12月)中有详细的叙述。此后,长庆四年(824)其五十三岁时,拜托元稹编成了《白氏长庆集》五十卷(元稹《白氏长庆集序》、上引《白居易集笺校》附录二),又过了十余年,大和九年(835)增补为六十卷,题为《白氏文集》(《东林寺白氏文集记》、上引《白居易集笺校》卷七十)。此后又经过了两次增补,即开成元年(836)增补为六十五卷(《圣善寺白氏文集记》、上引《白居易集笺校》卷七十)、以及开成四年(839)增补为六十七卷(《苏州南禅院白氏文集记》、《白居易集笺校》卷七十),所以一共经过了三次增补,每次进行增补时,他都将诗集供奉给庐山的东林寺、洛阳的圣善寺钵塔院以及苏州的南禅院千佛堂三所佛寺。然后,在他去世的前一年,即会昌五年(845)七十四岁时,他自己又编了包括《长庆集》五十卷、《后集》二十卷、《续后集》五卷在内共计七十五卷的最终本(《白氏长庆集后序》、上引《白居易集笺校》外集卷下)。如上,白居易编纂自撰集是从四十五岁左右开始的,一共经过了五次增补改订,这种自主性和满腔热情是其他唐代诗人不可比拟的。虽然他的自撰集中也收录了很多文章,但不管是从他把诗放在文之前来看也好,或者从他的诗作(总共有二千七百首,在唐代此数之多非常突出),来看也好,或者从他在自序中提及的作诗态度来看也好,甚至从后世的评价来看也好,都无庸赘言地证明了他首先自认为是一位诗人这点。

关于23刘禹锡,根据《刘氏集略说》(上海古籍出版社、瞿蜕园《刘禹锡集笺证》卷二十、1989年12月)一文的记载,他是应女婿“博陵崔生”所求,对旧稿“四十通”(“通”,同“卷”)加以严格筛选,将其中的四分之一自编为《集略》十卷。根据瞿蜕园先生的考证,此事发生在大和七年(833)刘禹锡六十二岁任苏州刺史的时期。刘禹锡除了《集略》以外,还将自己与白居易的唱和诗编为《刘白唱和集》(大和三年〔829〕)与《汝洛集》(开成元年〔836〕)二集,将他与令狐楚的唱和诗编为《彭阳唱和集》(大和七年〔833〕),将他与李德裕的唱和诗编为《吴楚集》(大和七年〔833〕)。当然,这些都不是他个人的别集,但大和七年前后的四年间可以看作是他编集意识非常强烈的一段时期。顺便提及,白居易除了曾与刘禹锡唱和以外,还曾将与元稹的唱和诸作编成了《元白因继集》十七卷。

25李绅对待自撰诗集的态度在三人当中是最淡泊的。开成三年(838),他自编了《追昔游编》,并作有自序(《追昔游集序》、中华书局、卢燕平《李绅集校注》、2009 年11月),但是序中并没有明确记载这部诗集是由几卷构成,以及收录了多少首诗作。现存的本子一共三卷,收录的诗作也只有一百余篇,所以即便这是作者的原编,与现行本没有大的差异,从这个份量显然也无法窥见其诗歌业绩的全貌。此本可能是一本经过了相当严格挑选后的佳作选本吧。而且,就像诗集名明确显示的那样,其中收录的作品几乎都是以他在宦游时所见的景物和经历的事情为题材的,其中既没有收录他早年与白居易和元稹一起热情创作的《新题乐府》二十首(散佚),也几乎没有收录他与诗友赠答唱和的作品,而他们应该曾经频繁唱和过。因此,从他身上感觉不到刘白二人都具有的积极性和热情。尽管如此,与他同时代的韩愈和柳宗元二人都是在去世后才由门人和好友编纂成集的,相比之下,李绅与他们的差异可以说已经有天壤之别了。

中唐前期三个人的集子都没有保存下来原本,很难精准地确定集子的性质,相比之下,中唐后期的三人,或者有与原本规模相当(白居易和李绅)的别集,或者有比原本规模更大的别集(刘禹锡)流传至今。而且三人的集子中诗所占的比重都非常大。

第二节中曾经提到了28李贺别集的情况,这里一并讨论。根据杜牧序文所言,李贺英年早逝,去世时年仅二十七岁,在临终之际,他编平生之自作为“四编,凡二百二十三首”诗,托付给友人。假如他自编别集的时期是在晚年的最后时刻,那么应该是元和十一年(816),相当于白居易初次编成十五卷自撰集的第二年。李商隐曾在《李贺小传》中描绘了李贺仿佛被诗魔附身一般的样子,而这正是我们心中中国古代诗人的典型形象。李贺这种呕心沥血专心创作诗歌的形象也可与晚唐五代大量出现的苦吟型诗人直接联系起来①参考冈田充博:《中晚唐时期热衷诗歌文学的风潮——以诗人们的文学自觉问题为中心》,《名古屋大学文学部研究论集》1980年第26卷。。

中唐后期自编集的特征与中唐前期的相比,更能突显出诗集这种性质。自然也能更鲜明地反映出作为诗人的自觉意识。

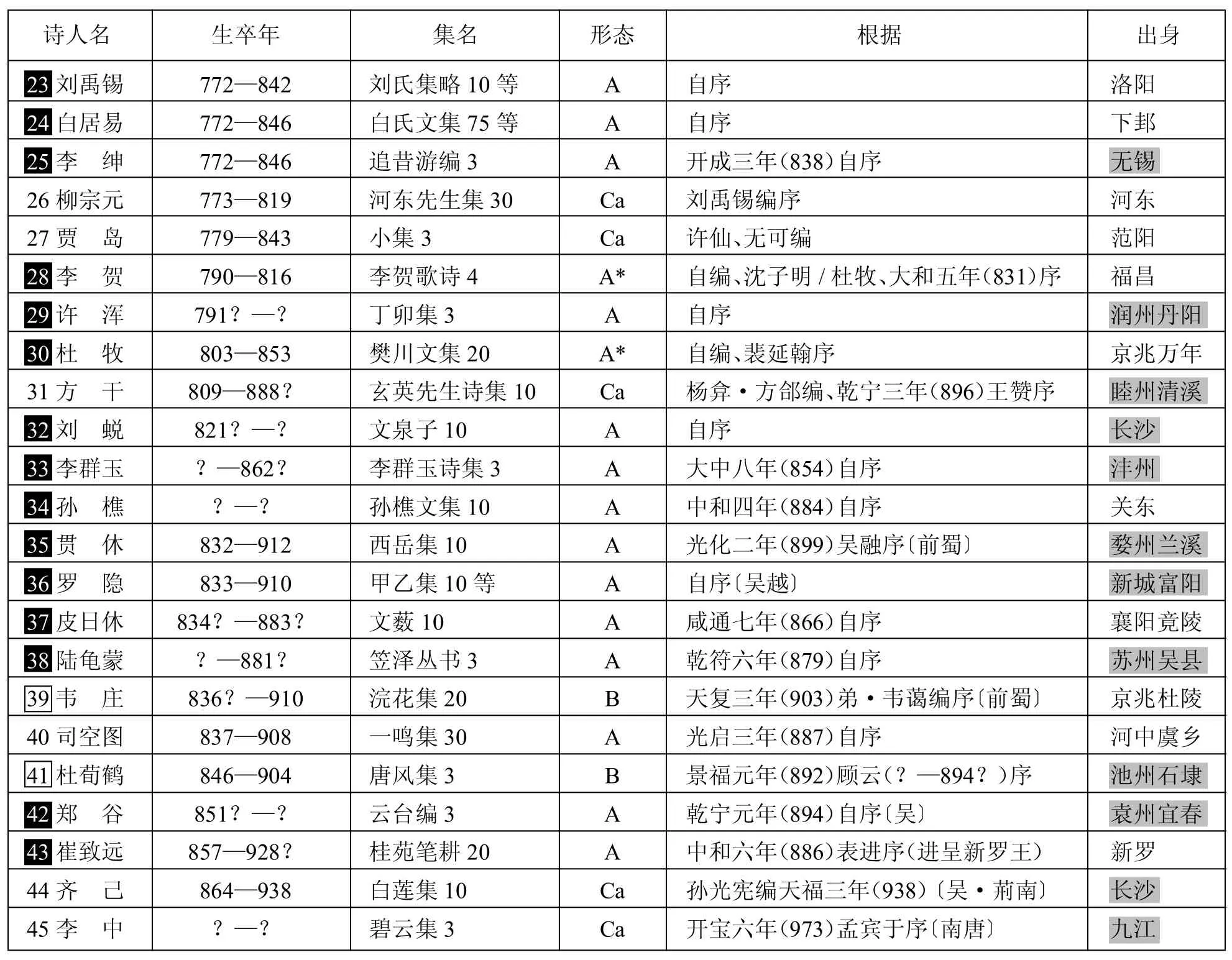

五、晩唐五代

本节的讨论对象是【附表】中29~45的十七名诗人。其中十二名诗人都在生前亲自编纂过自撰诗集,相当于总数的七成。再加上由他人所编的例子,在作者生前成书的有十四例,实际上占了总数的八成。其中特别要提到两种现象。一是33李群玉(?—862?)、37皮日休(834?—883?)、43崔致远(857 —928?)三人的事例,二是35贯休(832—912)的例子。

前三者相通的地方是:各自都曾经将自编的诗集呈献给朝廷和官府。只不过,43崔致远的情况可能有一点特殊。他是新罗人,十二岁渡唐,十七岁科举及第,从此开始步上仕途,二十八岁时回到新罗后,他对自己留唐十六年间所作的诗文进行整理,并且向当时的新罗王、宪康王金晸献上了包括《桂苑笔耕集》二十卷在内的自编文集,共计二十八卷(崔致远《桂苑笔耕序》、中华书局、《桂苑笔耕》卷首、2007年8月)。这二十八卷中还包括“五七言今体诗共一百首一卷”,但现在已经散佚不传。33李群玉的情况是:他受到当时的宰相裴休和令狐绹的举荐,于大中八年(854)向宣宗献上了“歌行、古体、今体七言、今体五言四通、合三百首”(李群玉《进诗表》、岳麓书社、《李群玉诗集》附录、1987年1月)。37皮日休的情况是:咸通七年(866),他对旧稿进行整理,“凡二百篇为十卷”,大概是作为行卷呈献给“有司”的,这在他的自序(皮日休《文薮序》、上海古籍出版社、《皮子文薮》卷首、1981 年11月)中有明确记载。这篇自序中还举出13元结和杨浚曾经行卷的事情作为先例,杨浚集现已不存,详细情况不得而知,元结《文编》的情况已见前所述。如上所示,在唐代,编纂和呈献自撰集的行为已经成了以仕宦为目的的自荐运动的一环。13元结的例子也好,37皮日休的事例也罢,行卷主要收录的好像都不是诗,而是文。像33李群玉那样完全以诗为人推赏而仅献上诗集的例子,反而应该看作例外。

后者 35贯休的例子中特别值得提及的一点是:其集是在他去世后不久上梓的。只不过,附表中收录的自编《西岳集》十卷并不是将原本上梓的,而是在他去世十多年后,弟子昙域对其遗稿“约一千首”重新进行编集和修订,题为《禅月集》后刊行的。据前蜀乾德五年(923)昙域所作的序文(中华书局、胡大浚《贯休歌诗系年笺注》附录“诸本题跋”、2011年6月),贯休平时经常向门人们表达他对吴融为《西岳集》作序时把自己的诗归列在李白、白居易、李贺一派系谱,并与他们进行比较一事的不满,贯休认为此举“殊不解我意”。他还对昙域发出过豪言壮语:认为自己的诗不仅与元稹、白居易、李贺的诗并不类似,而且如果与他们处于同一时代,将完全不逊色于三人。正因如此,才有了后来昙域将《禅月集》上梓一事。虽然原本的刊本已经散佚不传了,但这是目前可以确定的最早的根据当时数据来刊行的一部诗集。换言之,也可以将它看作是一部显示了从写本时代进入印刷时代的具有里程碑意义的诗集。

晚唐五代的整体特征是:第一、如本节开头已经指出的那样,生前自编别集的例子是最多的。唐代19例中,12例属于这一时期,实际上已经超过了唐代所有事例的六成。第二、与中唐后期相比较,诗在集中所占的比重更高。至少有29许浑《丁卯集》、33李群玉《李群玉诗集》、35贯休《西岳集》、36罗隐《甲乙集》、42郑谷《云台编》这五个集子是纯粹的诗集,或者是诗所占比重极大的集子。

关于前一个特征将在下节进行讨论。后一个特征则可能与晚唐五代这一时代文学史方面的特性有很大关系。生前自编唐集的19例中,纯粹的诗集除了上记五集以外,就只有25李绅《追昔游编》和28李贺《李贺歌诗》两种了。而且,这两种也都成书于与晚唐接近的时代。考虑到这一点,或者可以说,作者自己将诗单独编为一集的行为直到晚唐才在知识阶层中普遍起来。同时这点也显示了诗这种文体开始独立专业化的倾向,可与晚唐时期下层士大夫激增的现象看成互为表里的关系。

可见,晚唐五代与中唐后期相比,自编集的诗集性质更加纯粹化,诗人的自觉意识也相应地加强了。

六、写本的局限性和南方的意义

本节开头曾经提到唐人编纂自撰诗集时体现出来的两种倾向,这里想对其原因再进行一些考察。也就是:为什么整个唐代超过半数的诗集编纂过程都不甚明了,以及为什么自编自撰集的例子直到中唐以后才出现,并且随着时代的发展越来越普遍化。

这些现象恐怕很大程度上取决于写本这种形态吧。写本与刻本相比,在世间流通的副本绝对数要少得多。而且在抄写的过程中,收录作品脱落或被改窜的可能性也绝对不小。因此,作者的时代越远,失去原本原貌或者散佚的危险性就越大。即便是在太平之世,也无一诗集能不遵循这种物理规律,更何况一旦发生大规模的天灾人祸,就会迅速增加传本从天壤间忽然消失的可能。

有唐三百年间,书籍的最大危机无疑就是安史之乱(755—763)了。由于入唐后建立起了长期的统一政权,也增强了以关中和中原为中心的北方中国的文化向心力,结果吸引了全国的书籍向京师集中,但是由于爆发了这场以北方为主战场的动乱,上至宫廷馆阁,下至民间的藏书楼,都遭受了惨重的损失,可以推测当时消失的集子也不在少数。

另一方面,中唐以后日益接近印刷时代,也幸亏如此,北宋以后逐渐由写本形态变为刻本,增加了它们流传后世的可能性。而且安史之乱以后,随着进士及第者地位的提高,诗文创作能力——这是进士出身的象征——的社会重要性也增加了,其结果也有可能会导致对编纂别集的关注更加强烈①笔者曾经论述过这一问题。参考拙文:《王安石〈明妃曲〉考》,《苏轼诗研究——宋代士大夫诗人的构造》,东京:研文出版社2010年版,第509页。。如果作家们对编纂自撰集的意识增强了,那么在别集中附上序跋来记录编集经过一事也自然开始普遍化。

再加之,南方被卷入大规模战乱的时候比较少,与北方的没落相反,南方的经济实力反而得到了增强,因此也提高了它作为书籍制造地或者保存地的功能,这也可以算作主要原因之一②以安史之乱为界,唐代的经济、文化中心开始南迁,对此,文化地理学方面的论著均有论说。如可参考陈正祥《中国文化地理》(生活·读书·新知三联书店1983年版)第一篇“中国文化中心的迁移”、二“逼使文化中心南迁的三次波澜”(第3页)、曾大兴《中国历代文学家之地理分布》(湖北教育出版社1995年版)第五章“隋唐五代文学家的地理分布”、第二节(第136页)等。。这不禁会让人想起,安史之乱平息以后,颜真卿陆续编集了自撰集,不过都是在庐陵、临川、吴兴这种长江以南的地区。而且,白居易在选择将其毕生的自编文集供奉于何处时,除了他自己生活的洛阳,其他选的是庐山和苏州的寺院,都在长江以南。另外,如【附表】显示的那样,晩唐时期的诗人大多出身于南方,或者是以南方为活动据点。长江以南的地方在唐代,尤其是安史之乱以后,在将书籍传给下一代这件事上,似乎起到了至关重要的作用。

这里再附上一些相关情况,即唐代纸的生产地大多集中于长江以南,而且新的制纸技术也主要是从南方开始普及的,这些都有可能是中唐以后自撰集增加的重要因素。据潘吉星《中国造纸史》(上海人民出版社、2009年11月)一书,唐代贡纸的产地为常

州、杭州、越州、婺州、衢州、宣州、歙州、池州、江州、信州、衡州,而这十一个州全部都位于长江以南(第四章第二节、第195页)。当时制纸主要使用的原材料是楮和藤等的树皮,或者是麻和稻麦等草本植物的纤维,不过从唐代后半期开始,以竹子为材料的竹纸开始普及(上引书第四章第一节、第194页)。竹子生长迅速,繁殖力也很旺盛,因此比起用树皮制纸来说,经济效率明显更好。随着这种新制纸技术的普及,其实也增强了纸的供给量。同时,竹子的产地——南方的重要性也进一步加强。这里想指出的是:唐代后半期,编纂自撰集的例子多集中在南方的原因可能与南方在制纸方面的优势有关。

以上针对唐代编纂诗集时体现出的特征,考察了其出现的主要原因,包括物理法则。随着时代的发展,会有更多的“东西”流传下来,这虽然是理所当然的事情,但是除去这种物理上的一般法则,还有上面指出的几种特殊原因。

接下来,笔者还想在这里指出另一个重要特征,那就是编集诗集的目的是什么的问题。结论一言以蔽之——除了行卷这种特殊情况以外,即作者是出于仕宦目的而进行自荐的行为,如元结、李群玉、皮日休等人的例子——超过半数的行为都是想使诗集在该诗人去世以后流传。占了约半数的C类自然勿庸赘言,即便是诗人生前编成的A、B两类,也大多是在其人去世的前夕或者是步入晚年后才成书的,从这些编纂工作中真的很难看出他们强烈期待能扩大自己在当代的诗名。对自编自撰集表现最为执着的白居易就是最典型的例子。他到去世的前一年为止,一直都专注于编集自撰集,但这些行为的动机无疑都是出于要保证自己的诗歌成果能准确无误地传给后世。诸如此类,唐人诗集体现出的最普遍的编纂目的,与其说是该诗人的“现在”,不如说是“未来”,即他们更重视诗集在死后的流传。

不过,这种想法仍然可以看作是受到写本时代这一媒体环境特性的极大限制而产生的。因为在写本时代,制作副本需要大量时间,而且在社会上流通的绝对数肯定不多,基于这种现实,诗人想在生前亲自编集自己的诗集,并传播给当代未知的众多读者,这种想法本身可能就不是非常现实的。

那么,在刻本逐渐开始普及的宋代,情况又如何呢?当然,当时与现如今这样有各种各样大众传媒的时代相比,肯定还是有很大差距的,不过也很容易可以推测:随着刻本的深入普及,编者的意识也相应地发生了变化。从下节开始,将根据本节所整理的内容,讨论在已经进入印刷时代的宋代,自撰诗集的编集发生了哪些改变,以及哪些还没有发生变化。

七、印刷时代的自撰集——北宋初期的实际情况

上引祝尚书《宋人别集叙录》上、下二册共三十卷,一共收录了五百四十二种别集。讨论生活于南北两宋过渡期的诗人时,原本就面临着到底此人是归属于北宋还是南宋这个大的问题,但是本稿为了方便起见,将上册的十五卷一百六十三种别集看作是北宋的别集进行考察。再从这一百六十三种当中减去只收录了奏议等明显没有包括诗在内的别集,以及与作者本人无关的诗注本等共计十三种,从剩下的一百五十种的编集形态来看,A类54种①在对宋人文集进行分类时,如果墓志铭和行状中记载了具体的卷数,那么本文就看作是作者本人在生前自编过,全部归为A类。、B类1种、Ca类5 3种、Cb类8种。其它3 4种编集过程未详。最能直观地反映出自编意识的A类占了总体的36%,比起唐代不到二成的情况有了明显增加。然而,比起之前晚唐五代A类极高的占有率(七成)来说,则要低得多。而且纯粹的诗集数也比晚唐减少了很多,主流变成了诗文兼收的编集方式,更加接近中唐的情况。

尽管如此,也不是单纯退回中唐时的情形,而是可以看出几种进步的。这里指出两个北宋初期的例子。即初期的代表诗人王禹偁(954—1001)和杨亿(970—1020)的例子。首先,王禹偁于咸平三年(1000)曾自编过《小畜集》三十卷,还作了一篇自序,来说明之所以命名为“小畜”的意图。这是他去世一年前的事情。

杨亿于景德四年(1007)对他在十年间所咏的诗歌进行整理,自编为《武夷新集》二十卷,并作有自序。根据宋代的史传和书目的相关记载来看(《平集》、《东都事略》、《宋史》等书中的“杨亿传”、陈振孙《直斋书录解题》、《宋史》“艺文志”等等),杨亿总共留下了《括苍》、《武夷》、《颍阴》、《韩城》、《退居》、《汝阳》、《蓬山》、《冠鳖》等八种诗文集。由于没有序跋,所以除了《武夷》以外,其它诗文集的详细情况不甚分明,不过,根据集名来推测,几乎都与他的仕宦经历相对应,可以看作是按“一官一集”来编集的(参照李一飞《杨亿年谱》、上海古籍出版社、2002年8月)。这些自编自撰集虽然与王禹偁集一样属于A类,但接近颜真卿系统,都是在各个特定时期内编集的。只不过,颜真卿的自撰集更多地集中在晩年的一段时期,而杨亿的“一官一集”则是一生都在不断编纂,可以说是更加彻底化的行为。

这两个人的事例都是唐代情况的延续,但是从王禹偁对集子命名时体现出的讲究,以及杨亿一生都不断自编自撰集等行为来看,他们的主体意识比唐代诗人明显更进一步。不过,估计他们的自编自撰集在生前出版的可能性相当低。王禹偁的《小畜集》成书于去世的一年以前,而且根据现存数据,可以确定的最早刻本是南宋绍兴十七年(1147)刊行于黄州郡斋的本子,此时距作者去世已经过了将近一个半世纪。杨亿的情况是:在上述八种自编集中,除了《武夷》、也就是《武夷新集》以外,都已不传,祝尚书先生认为其原因是:只有《武夷新集》经过刊刻,其它都没有被刊刻过(上册第72页),但没有提出任何确证。北宋初期虽然从时代上来说的确进入了印刷时代,但是根据现存资料,几乎都只是对唐代以及唐代以前的经典书籍进行校定和刊行,而文学在当代的出版印刷还没有真正开始。因此只能判断《武夷新集》刊行的可能性也很低。可能印刷出版业和当代文学的合作还需要一些时间吧。那么,可以确定的诗人自撰集在生前就已刊行的最早事例究竟是何时出现的呢?

八、宋人自撰集在生前的刊行

根据现存数据,生前刊行自撰集,可以确定的最早例子是李觏(1009—1059)的《外集》。李觏的第一部自编集《退居类稿》十二卷(庆历三年〔1043〕成书)和第二部自编集《皇佑续稿》六卷(皇佑四年〔1052〕成书)中都有自序,后者的自序中记载:《退居类稿》成书后,他又在三年内积累下来一百余篇原稿,庆历六年(1046),不知何人盗去此稿,还擅自题为“外集”进行了“刻印”(《皇佑续稿序》、《李觏集》卷二十五、中华书局、1981 年8月)。当时李觏三十八岁。李觏对此“外集”似乎甚为不满,但讽刺的是,它却是宋人文集在作者生前刊行的最早的确切事例(《退居类稿》和《皇佑续稿》是否曾经刊刻,情况不明)。只不过,李觏是大家公认的学者,他擅长的是以古文创作论、策。至少没有迹象表明他承认过自己是诗人。因此这部《外集》应该也不是今天意义上的以文学作品为中心而编集的。

但是不管怎么说,李觏《外集》的刊行是一件象征性事例,显示了民间出版业开始以同时代作家的作品集为营业对象了。这样,至11世纪中期,印刷业终于迎来了官民一致的发展期,诗人在生前刊行自撰集也终于开始带点现实意味了。这之后,诗人自觉意识的指标不仅是生前自编,而且生前是否刊行也变得更加重要。生前刊行与A类的自编行为,在编集目的上原本就有本质不同。如上所述,A类的自编行为主要是以在作者去世后流传为目的。相比之下,刻本的媒体特性中最重要的就是能够保持内容的均一性以及传播的迅速与广泛。因此,生前刊行诗集的行为首先强烈意识到的就是与作者处于同一时代的读者以及购买层,是一种面向他们的事业。即便最终的结果也会让别集流传至后世,但这不过是次要的效果,恐怕不是主要目的。尤其当出版商是民间书肆时,无疑会想更快地收回投资成本以及追求更高的利润,这样便会以速售多销为第一目标。因而,生前出版诗集的首要目的是让同时代的人们能更广泛地了解作者的诗歌业绩,显然可以看作是一种当代性的社会行为。

那么,以诗为中心的文学性作品集在作者生前刊行的最早期事例究竟是从何时开始的呢?那应该是比李觏的《外集》要晚三十年出现的、元丰元年(1078)~同二年之间刊行的苏轼(1037—1101)的诗集《元丰续添苏子瞻学士钱塘集》三卷。虽然苏轼还有一部名为《眉山集》①曾枣庄:《苏轼生前著述编刻情况考略》,《三苏研究》,成都:巴蜀书社1 9 9 9年版,第2 2 8页。的集子刊行时期有可能更早,但是这部《钱塘集》的刊行时期更确切可信。关于这部集子,笔者在另一篇论文②参考拙稿:《苏轼的文学和印刷媒体》以及《东坡乌台诗案考》,收入拙著《苏轼诗研究——宋代士大夫诗人的构造》,东京:研文出版社2010年版,第142—163、167—226页。中已详细进行过论述,即在当时的公文《乌台诗案》(《忏花盦丛书》本)中详细地记载了此书的书名(《御史台检会送到册子》),此外还记有“今独取镂板而鬻于市者进呈”(《监察御史里行何正臣札子》)以及“印行四册”(《监察御史里行舒亶札子》)等文字,可知是由民间书肆刊行的坊刻本。另外,书名冠有“元丰续添”四字,可知此本是在元丰元年到苏轼被弹劾的元丰二年五月之间刊行的,是已刊行的《钱塘集》的增补版。而且根据苏颂(1020 —1101)之言,从苏轼在杭州担任知事的熙宁九年(1076)四月开始约一年时间内,高丽使者曾在杭州街头求购苏轼的诗集带回国去(《己未九月、予赴鞫鞫御史……》其二的自注。中华书局、《苏魏公文集》卷十、1988年9月)。结合时期和地点可以推测,他们购求的应该是初版的《钱塘集》。根据苏颂之言,可知《钱塘集》的初版至晚也在熙宁九年就已出版贩卖。顺便提及,熙宁九年,苏轼四十一岁。

当然,这部《钱塘集》的原本现已不存,不过,根据《乌台诗案》的供述记录,可以判断这部集子主要收录的是苏轼在担任杭州通判时期(熙宁四年〔1071〕十一月~同七年九月)所作的诗歌。从上述苏轼的例子可以确定,生前刊行诗集实现于李觏《外集》刊行约三十年后。而且这部诗集不是作家在晩年将一生的作品编纂成集而刊行的,而是在作家创作欲正旺盛的壮年时期刊行的,收录的是诗人当时最受世人关注的作品,从创作到上梓只有几年的时间,可以说它就是一部当代文学作品集。

对于与苏轼处于同一时代或者下一代的诗人们来说,将自己的别集在生前刊行一事决不是什么天方夜谭。事实上,除了苏轼以外,还有苏辙(1039 ~1112)以及苏门四学士中的黄庭坚(1045~1105)、晁补之(1053~1100)、张耒(1054~1114)三人,也就是一共有四人的别集在他们生前刊行过,当时的史料也可以证明这个事实。如徽宗崇宁二年(1103)四月发布的勅令。这篇勅令中记载:“三苏、黄、张、晁、秦、及马涓文集……等印板,悉行焚毁”(《皇宋十朝纲要》卷十六、《皇朝编年纲目备要》卷二十六、《续资治通鉴长编纪事本末》卷一百二十一、《宋史》徽宗本纪等)。这只是一系列关于“元佑党禁”勅令当中的一篇,内容是命令毁弃三苏和苏门四学士等人文集的版木。这里再重申一遍,这无疑证明了在发令的时候,三苏和苏门四学士的文集的确已经刊行和流传。崇宁二年时,三苏当中的苏洵和苏轼以及秦观三人都已经去世了,但是苏辙、黄庭坚、张耒、晁补之四人还在世(马涓则未详)。因此,从这篇勅令可以确定:苏辙等四人的集子是在他们生前刊行的。尽管如此,这些集子的具体刊行时间以及集子的内容都无从得知。

九、自编和上梓的距离

如上所述,北宋中后期,从李觏到苏轼、苏轼到苏门四学士的变化可以看出,随着时代的发展,生前刊行别集的例子确实在增加,但是如果着眼于他们与出版的关系,也就是他们的自主性和积极性这个问题,上述例子反映出的他们的态度却很难说是积极的。

首先,李觏曾在序文中声称,他的原稿不知为何人所盗,也就是在他本人不知情的情况下刊行的,强调他是受害者。还有苏轼,“乌台诗案”后,有熟人寄来书简请求刊行他的诗集时,他却断然拒绝了这一请求,称“某方病市人逐于利,好刊某拙文,欲毁其板”(《答陈传道五首》其二。中华书局、《苏轼文集》卷五十三、1986年3月)。诸如此类,北宋初期的两人虽然都实现了别集在生前的刊行,但是他们对刊行自撰集表现出的态度,决不是积极主动的。

李觏的时代姑且不提,到了苏轼的时代,民间的印刷出版业比宋初有了长足的进步。“乌台诗案”的爆发就证明了这一点。“乌台诗案”针对的是苏轼的诗“小则镂板,大则刻石,传播中外”(《监察御史里行舒亶札子》)这一问题,上述民间刊刻的《钱塘集》除了成为案件导火索以外,还被当作证据呈献给朝廷。这种现象显示出民间的出版业已经开始以当代文学为出版对象了,其出版行为甚至引起了中央监察机关的注意,开始具有社会影响力了。苏轼自己也在“乌台诗案”发生的前夕,于熙宁九年(1076)十一月作的《李氏山房藏书记》(上引《苏轼文集》卷十一)中记道:由于民间出版业的繁荣,得到书籍要比半个世纪以前容易得多。这表明当时书籍的生产和流通发生了剧烈的变化。

苏门四学士相当于苏轼的下一代,虽然他们对自己集子在生前的刊行只字未提,但是民间出版业的这种发展无疑也给他们的集子在生前刊行带来了极大可能。另一方面,如果揣测一下苏辙和苏门四学士等人的心理,不难想象他们对于这种情况不一定是举双手欢迎的,而是带有某种戒备心理,或者会产生防卫本能。就拿他们身边最近的例子苏轼来说,就曾经因为诗的原因而被人置诸死地,而且他在民间刊行的诗集也成了确凿证据,越发让他陷入困境,他们对这些事情都是再清楚不过的。先是“乌台诗案”(元丰二年〔1079〕),接着是蔡确的“车盖亭诗案”(元佑四年〔1089〕),两次因诗而起的狱案都在他们眼前接连发生,这种现实足以成为前车之鉴,使他们对于生前刊行集子这件事情采取逡巡观望的态度。而且似乎还有一件事实可以强烈印证这点,那就是:目前可以确定的、北宋后期诗人在生前刊行的诗集,几乎都与新旧党争引发的狱案和发禁处分等有关,所以才会在史料中留有记录。即便从现代的眼光看来,也都是一些消极负面的例子,说明他们终究无法友善地对待这件事。

从以上倾向来看,苏辙和苏门四学士主动参与到别集出版刊行的可能性应该很低。

话虽如此,这些例子并不能说明北宋后期诗人们对自撰集的编纂是毫不关心的。作者在生前编定自撰集这件事情本身,就是从北宋中期以后才开始变得相当普遍的。例如,欧阳修的《居士集》据说就是他自己在生前编定的(周必大《欧阳文忠公集跋》。中华书局、《欧阳修全集》附录、2001年3月)。苏辙的《栾城集》也是自编集,这在其自序中有明确记载(苏辙《栾城后集引》、《栾城第三集引》。中华书局、《苏辙集》、1990年8月)。又如,黄庭坚曾对早年作品加以严格筛选,烧毁了大部分,剩下的命名为《焦尾集》,之后又改名为《敝帚集》,这件轶事是通过其兄黄大临之口流传下来的(文渊阁四库全书本、叶梦得《避暑录话》卷上)。秦观(1049 ~1100)也是在他进士及第的前一年、即元丰七年(1084),亲自编定了《淮海闲居集》十卷(秦观《淮海闲居集序》。上海古籍出版社、《淮海集笺注》后集卷六、1994年10月)。晁补之(1053~1100)也于元佑九年(1094)自编《鸡肋集》,并作自序(晁补之《鸡肋集原序》、文渊阁四库全书本《鸡肋集》卷首)。诸如此类,从十一世纪后半期开始,即进入北宋后期以后,作者生前编定自撰集甚至可以说已经逐渐发展为一种“标准”。

对待编定自撰集的自觉态度之所以没有与生前刊行直接结合在一起,一个原因可能是像之前叙述的那样,由于新旧党争导致的言论环境的恶化,他们有意识地保持与出版的距离。不过,这里想指出的一个更为根本的原因,那就是他们在诗人身份之外首先是士大夫,这点有可能起了关键作用。关于此点,笔者将在另稿讨论南宋情况时一并进行考察。

【附表】唐人别集编纂情况

①数字用黑色方框标出的是作者生前的自编集,白色方框标出的是在作者生前由他人编的别集。

②A=作者生前自编的别集;B=作者生前由他人编的别集;Ca=作者去世后才公开的自编集;Cb=作者去世后由他人编的别集

③出身地一栏中用阴影标出的是指出身长江以南地区的作者。

The Poetsand their Collected Poemsbefore and after the Alteration ofMedia: from Early Tang Dynasty to Late Northern Song Dynasty

〔JP〕Uchiyama Seiya Trans.Zhang Tao

(Education and Integrated Artsand Sciences,Waseda University; The College of Literature and Journalism of Sichuan University)

For thosewho are intensely aware of being a poet,their collections are considered to be their own incarnation. Therefore,Editing one’s own collection(s)ofw ritings in his/her lifetimemost vividly and sharply reflects the poet’s consciousness.We have investigated some collections of poems and found thatmore than half of the collections of Tang Dynasty haveno clear compiled process.The firstcollection had not turned up until themiddle Tang Dynasty,since then,it gotmoreandmore popular to editone’sown collection(s),which largely depend on the form ofmanuscript.And the early Northern SongDynasty issimilar to thesituationof themiddle TangDynasty.Although they hadmoresubjectiveconsciousness of editing than Tang poets,they had notmore chances to publish his own collection during his/her lifetime.Observing the transition from LiGou to Su Shi,Su Shito his fourdisciples taking place from theM id-and Late Northern Song Dynasty,we find publication of one’s own edited collections increasing w ith the developmentof the times.However,their relationship w ith publishing,that is to say,judged by theirautonomy and enthusiasm,rarely seems to be positive.

Edited Collections;Poet’s Consciousness;Publication;Tang-Song Transition;Hand-copied Book;Blockprinted Book

?

诗人名生卒年 集名 形态 根据 出身Ca A* A A* CaA A A A A A A B A B A A C a Ca自序自序开成三年(838)自序刘禹锡编序许仙、无可编自编、沈子明/杜牧、大和五年(831)序自序自编、裴延翰序杨弇·方郃编、乾宁三年(896)王赞序自序大中八年(854)自序中和四年(884)自序光化二年(899)吴融序〔前蜀〕自序〔吴越〕咸通七年(866)自序乾符六年(879)自序天复三年(903)弟·韦蔼编序〔前蜀〕光启三年(887)自序景福元年(892)顾云(?—894?)序乾宁元年(894)自序〔吴〕中和六年(886)表进序(进呈新罗王)孙光宪编天福三年(938)〔吴·荊南〕开宝六年(973)孟宾于序〔南唐〕23刘禹锡24白居易25李 绅26柳宗元27贾 岛28李 贺29许 浑30杜 牧31方 干32刘 蜕33李群玉34孙 樵35贯 休36罗 隐37皮日休38陆龟蒙39韦 庄40司空图41杜荀鹤42郑 谷43崔致远44齐 己45李 中A A A C a772—842 772—846 772—846 773—819 779—843 790—816 791?—?803—853 809—888?821?—??—862??—?832—912 833—910 834?—883??—881?836?—910 837—908 846—904 851?—?857—928?864—938?—?刘氏集略10等白氏文集75等追昔游编3河东先生集30小集3李贺歌诗4丁卯集3樊川文集20玄英先生诗集10文泉子10李群玉诗集3孙樵文集10西岳集10甲乙集10等文薮10笠泽丛书3浣花集20一鸣集30唐风集3云台编3桂苑笔耕20白莲集10碧云集3洛阳下邽无锡河东范阳福昌润州丹阳京兆万年睦州清溪长沙沣州关东婺州兰溪新城富阳襄阳竟陵苏州吴县京兆杜陵河中虞乡池州石埭袁州宜春新罗长沙九江

责任编辑:程芸

内山精也(1961—),男,日本早稻田大学教育与综合科学学术院教授,主要从事中国宋代文学研究。

张淘(1985—),女,江西九江人,四川大学文学与新闻学院副研究员,主要从事中国宋代文学及中日比较文学研究。