南充蚕桑丝绸文化考论

王雪梅,文建刚

(1,2.西华师范大学区域文化研究中心,四川 南充,637002)

南充蚕桑丝绸文化考论

王雪梅1,文建刚2

(1,2.西华师范大学区域文化研究中心,四川 南充,637002)

南充作为嘉陵江中上游流域丝绸名城,不仅是中国蚕桑丝绸文化的发祥地、也是南方丝绸之路重镇,享中“中国绸都”称号,养蚕制丝经久不衰,民间亦有深厚的蚕神信仰和社会风俗,因而对于南充蚕桑历史与文化的发掘不仅有助于更好地探究古代巴蜀历史原貌,更能够促进和繁荣当地经济,丰富人们的文化生活。

南充;蚕桑丝绸;起源;南方丝绸之路;丝绸文化

中国曾以丝绸闻名于世,有着“丝国”的美称,上古圣人“垂衣裳而天下治”①(三国)王弼:《周易注疏》卷八,清阮刻十三经注疏本。甚至成为历代君王所追求的治理国家的最高理想和境界。南充作为“中国绸都”,其数千年养蚕制丝的悠久历史和深厚的人文精神内涵已成为中华文明不可或缺的重要组成部分,不仅是人类共同的珍贵文化财富,更是重要的历史与文化资源,具有丰富的学术研究价值。自近代以来,国内外多有历史学者、考古学者、探险者和实业家等对中国西南地区的历史与文化,甚至是蚕桑丝绸科技(史)等都作了广泛的关注与探究,其中对于古巴蜀王国历史与族群问题,中国丝绸起源问题及南方丝绸之路的探讨尤为深入,取得了丰硕的研究成果。

本文试结合前人研究成果,着重搜求与绸都南充蚕桑丝绸相关的文献资料,从南充蚕桑丝绸起源、南方丝绸之路、贡赋贸易和丝绸文化四个方面对南充蚕桑丝绸文化作一简要梳理,并从文化多源、历史多维的视角,重新认识南充作为中国丝绸发祥地和南方丝绸之路名城的重要地位,以期发掘南充丝绸历史,弘扬丝绸文化。希请方家指正!

一、嘉陵江流域有蚕桑丝绸起源的悠久传说

据考古出土蚕丝实物证明,中国蚕桑丝绸已有七千年的历史,②陶红:《蚕丝文化起源与传承:嘉陵江流域蚕区考察与分析》,桂林:广西师范大学出版社,2009年,第22页。“中国丝绸源自巴蜀”几以为不刊之论。③四川师范大学谭继和教授在“嘉陵江流域(南充)·中国丝绸发源地”研讨会中对“华夏丝绸源自巴蜀”有专门论述。而巴蜀地区,尤其川西平原西部岷江流域和东部嘉陵江流域,④嘉陵江流域蚕桑区包括了广元、阆中、南部、南充、合川、北碚,六地有三地属于南充(阆中、南部、南充),无论是从历史还是现状而言,南充在嘉陵江蚕桑文化的地位是首屈一指的。属于中国蚕区中的长江流域蚕区和南方中部山地丘陵红壤蚕区,⑤我国的蚕区主要包括北方干旱蚕区、黄淮海流域蚕区、长江流域蚕区、南方中部山地丘陵红壤蚕区、华南平原丘陵蚕区,这些蚕区之所以形成固定的蚕桑生产、蚕丝生产、丝绸织造等环节稳定的生产模式,与家庭、宗族的稳定有密切联系。详见陶红《蚕丝文化起源与传承:嘉陵江流域蚕区考察与分析》(桂林:广西师范大学出版社,2009年,第65页)。地形以丘陵为主,气候温和,雨量充沛,宜桑宜蚕,有发展蚕桑生产得天独厚的自然条件。岷江流域的早期居民蜀山氏(即蚕丛氏),因蚕桑织造之功被后人尊崇为青衣神。与之同一时期的嘉陵江流域则有太昊伏羲和西陵嫘祖教民织造的传说。①因此二人皆入中原,不独显著于巴蜀历史,故在巴蜀地区影响不如蚕丛氏。

(一)伏羲氏教民蚕桑于渝水

伏羲画卦制文,易俗定礼,天人和谐,民始得安,太昊伏羲部族是中华文明之源。而据传伏羲不仅出生于南充,还在南充发明了养蚕制丝。

据已故考古学家王献唐先生考证,伏羲氏出生在南充阆中:“伏羲的母亲华胥生活在华胥水边,因好奇踩了雷神的大脚印而怀了伏羲,12年后在仇夷生下伏羲。”②王献唐:《炎黄氏族文化考》,济南:齐鲁书社,1985年,第453-455页。渝水、仇夷皆属南充地区。据宋代罗泌《路史》记载:“华胥之渊,盖因华胥居之而名,乃今阆中渝水也。”③(宋)罗泌:《路史》册三《后纪》卷一,上海:中华书局聚珍仿宋版,1912年。《蜀中名胜记》引《遁甲开山图》亦载:“仇夷山四面绝立,太昊之治也,即今仇池,伏羲之生地,与成纪、彭池皆西土,知雷泽之说妄也。”彭池即阆中嘉陵江南之“南池”,位于彭城(池)坝,故称彭池,这应当是伏羲出生地。当地至今还流传着《伏羲回故乡》的传说:

伏羲在陈州当上部落总首领后,很是眷恋这片曾孕育过他的地方。他先后三次回到阆中……他看到人们裹着树皮、兽皮劳作很不方便,便从野蚕吃叶吐丝受到启示,教人们养蚕、缫丝织布,人类从此便开始穿上了冬暖夏凉的丝制衣服。④冉云明:《阆中传说》(内部刊物),第3页。

伏羲教民蚕桑的传说反映了中国早期人类进入新石器时代(父系氏族社会时期)的第一次农业革命——渔猎(畜牧)与农耕生产分离,人类进入农耕定居时代。蚕桑织造满足了先民生活最基本的生活需要。这是南充地区关于人类养蚕织造历史的最早记忆。

(二)先蚕嫘祖是嘉陵江流域西陵氏人

《史记》记载:“黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。”⑤(汉)司马迁:《史记·五帝本纪》,北京:中华书局,1959年,第10页。《路史》又载:“黄帝元妃曰傫(嫘)祖,以其始蚕,故又祀先蚕。”⑥(宋)罗泌:《路史·后纪五》,清文渊阁四库全书本。《轩辕本纪》亦载:“(黄)帝周游行是,元妃嫘祖死于道,帝祭之以祖神。”⑦(宋)高承:《事物纪原》卷9,明弘治十八年魏氏仁实堂重刻正统本。就早期历史记载与传说来看,黄帝元妃西陵氏嫘祖是除伏羲以外最早明确记述始蚕并作为蚕神崇祀的人物。今四川省盐亭县金鸡镇螺祖村青龙山发现有唐玄宗开元二十一年(733)诗人赵蕤(李白之师)所撰《嫘祖圣地》碑,碑文中对嫘祖生平和籍贯作了说明:

女中圣贤王风,黄帝元妃螺祖,生于本邑螺祖山,殁于衡阳道,尊嘱葬于青龙之首,碑碣犹存。生前首创种桑养蚕之法,抽丝编绢之术;谏诤黄帝,旨定农桑,法制衣裳;兴嫁娶,尚礼仪,架宫室,奠国基,统一中原。弼政之功,殁世不忘。是以尊为先蚕。⑧西华师范大学康大寿教授在“嘉陵江流域(南充)·中国丝绸发源地”研讨会中对此问题有细致论证。

盐亭县古代为今南充市南部县(古名。弼政之功,殁世不忘。是以尊为先安汉)所属,⑨西华师范大学康大寿教授在“嘉陵江流域(南充)·中国丝绸发源地”研讨会中对此问题有细致论证。地理上与南充接壤,确属嘉陵江流域。我们认为西陵氏所居之西陵很有可能就是盐亭县所在嘉陵江中上游流域。⑩关于西陵所在地考证极多。仅山西省社会科学院历史研究所卫斯《嫘祖故里“西陵”历史地望考——兼论“嫘祖文化圈”内的考古发现》(《农业考古》2007年第1期)一文就列有13种说法。我们认为西陵意为巫山和大巴山以西。蒙文通先生曾有研究,认为“四川最早见于《禹贡》,在这本书里说:‘华阳黑水惟梁州,岷、嶓既艺,沱、潜既道,蔡、蒙旅平。和素底绩。’郑康成注:‘《地理志》:岷山在蜀郡氐道,西出嶓冢……东南至巴郡江州入江……既为西汉水。’西汉水就是嘉陵江。”(详见陶红《蚕丝文化起源与传承:嘉陵江流域蚕区考察与分析》第15页)西陵与西汉水等地名在早期历史中因以山水方位之名而广泛流传,并被记载。关于西陵氏部族的文献记载较少,略可知其与蜀山氏同时代,共为巴蜀先民,处于农耕时代早期。西陵氏始蚕,而黄帝与嫘祖的结合使得蚕桑丝绸技术传播至中原地区,华夏文明的历史是与丝绸的历史同源同久的。

顾颉刚先生有“累层地造成中国古史”说,在早期人类社会人类由野蛮的自然人向文明人过渡的蒙昧时期,南充地区关于蚕桑织造的传说揭示了这样的历史信息:中国蚕桑丝绸的历史可能起源于我国三皇五帝时期的古代巴蜀地区的“两河流域”(岷江与嘉陵江),由从事采集和家庭生产的女性在劳动实践中发明,并逐步发展起来。近期嘉陵江高坪段水域出土的五千年前桑树乌木①据中新网15年10月27日电,南充高坪区都京街道都京坝村嘉陵江中,采砂船在江中采砂作业时挖掘出距今五千年左右的巨大桑树乌木,有“桑树王”之称,与1960年浙江钱山漾出土南方最早绸片、丝线、丝带等丝织物同一时期。如此巨大的树木遗存不仅反映了五千年前南充地区有较为适宜的气候和植被,有利于蚕类的生长,并对人类驯养野蚕提供了条件。是更是印证了嘉陵江流域南充地区就是中国蚕桑丝绸发祥地之一。

二、南充是南方丝绸之路源点之一

南方丝绸之路学界又名“蜀—身毒道”,其形成最早可以追溯到商代中叶,②吴运亮、郭潇雅:《南方丝绸之路重要线路完成考察》,《中国社会科学报》2013年10月9日第A01版,第1页。最迟也应在公元前四世纪以前,③方国瑜先生从战国楚墓出土的“料珠两件”中推断,此类物品应是从蜀身毒道由印度传来,古道最迟于公元前4世纪已开通。详见方国瑜《滇史论丛》第一辑(上海:上海人民出版社1982年版,第21页)。早于北方丝绸之路。学者研究表明,巴蜀地区是南方丝绸之路的起点。④学者表示,根据记载和考古资料显示,中国古代通往西方和海外的丝绸之路有四条:1.南方丝绸之路:从巴蜀经云南至缅甸、印度、中亚、西亚、欧洲;2.北方丝绸之路:从西安经河西走廊至西亚、地中海;3.草原丝绸之路:从黄河流域经长城以北草原地区至北亚、中亚、西亚;4.海上丝绸之路:从东南地区出航南海至太平洋、印度洋各地。四条丝绸之路各自包含众多支线,构成中外交通线路的总体系。详见吴运亮、郭潇雅《南方丝绸之路重要线路完成考察》(《中国社会科学报》2013年10月9日第A01版,第1页)。具体而言,南方丝绸之路在国内可分为三条:

西线——经今四川双流、新津、邛崃、雅安、荥经、汉源、越西、喜德、泸沽、西昌、德昌、会理、攀枝花,越金沙江至云南大姚、姚安,西折至大理。这条线路被称为“零关道”。

中线——从成都南行,经今四川乐山、峨眉、犍为、宜宾,再沿五尺道经今云南大关、昭通、曲靖,西折经昆明、楚雄,进抵大理。中、西两线在大理会合后,继续西行至今永平,称为“永昌道”。从永平翻博南山、渡澜沧江,经保山渡怒江,出腾冲至缅甸密支那,或从保山出瑞丽抵缅甸八莫。

东线——从四川经贵州西北,经广西、广东至南海,这条线路称为“牂牁道”,或称为“夜郎道”。⑤吴运亮、郭潇雅:《南方丝绸之路重要线路完成考察》,《中国社会科学报》2013年10月9日第A01版,第1页。

成都是南方丝绸之路的核心为学界所共识,但南充在南方丝绸之路上亦有重要地位,有学者甚至研究认为南充就是南方丝绸之路的东支线起点。⑥刘景玉:《开启南丝绸之路的相关考证》,《四川科教通讯》2013年,第32-35页。笔者认为南充与南方丝绸之路有如下几点值得注意:

(一)古巴蜀王国的强大使其交通西南诸邦具有必然性

古蜀国和巴国曾随黄帝战蚩尤,并有献丝、“织维之功”,⑦《绎史》卷五引《黄帝内传》):“黄帝斩蚩尤,蚕神献丝,乃称织维之功。”详见马驌《绎史》(清文渊阁四库全书本)。黄帝不仅自己“娶于西陵之女”,还“为其子昌意娶蜀山氏之女”,其后皆为中国之主。⑧据传嫘祖生玄嚣(青阳)、昌意,昌意妻蜀山氏女昌仆,生高阳氏(颛顼),颛顼死后,其侄高辛氏(帝喾)即位。传说记载多有不同,但西陵氏和蜀山氏之后确为中国的统治者。详见《史记·五帝本纪》。夏商周时期,巴蜀属梁州,与三代王朝皆有朝贡关系:

圣禹嗣兴,导江疏河,百川蠲修,封殖天下,因古九囿,以置九州;仰禀参伐,俯壤华阳,黑水、江、汉为梁州。厥土青黎,厥田惟下上,厥赋惟下中,厥贡璆、铁、银、镂、砮、磬、熊、罴、狐、狸、织皮……⑨刘琳:《华阳国志校注》,成都:巴蜀书社,1984年,第15页。

武王既克殷,以其宗姬封于巴,爵之以子……其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔、涪。土植五谷,牲具六畜。桑、蚕、麻、纻、鱼、盐、铜、铁、丹、漆、茶、蜜、灵龟、巨犀、山鸡、白雉、黄润、鲜粉,皆纳贡之。⑩刘琳:《华阳国志校注》,成都:巴蜀书社,1984年,第21、25页。

巴蜀地区与中原地区友好的姻亲、朝贡关系,保证了其长久稳定的统治和强大的实力。加之西南诸邦与巴蜀商人受利益所使,随征战或迁徙较早地建立联系成为必然。

(二)南充是早期西南民间商路起点之一

在夏禹之时,嘉陵江流域南充地区(梁州)就以“织皮”作为最早的朝贡之物,此“织皮”刘琳注为“毛织的布”。①刘琳:《华阳国志校注》,成都:巴蜀书社,1984年,第15页。而周武王时期,“以其宗姬封于巴,爵之以子……其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔、涪。土植五谷,牲具六畜。桑、蚕、麻、纻、鱼、盐、铜、铁、丹、漆、茶、蜜、灵龟、巨犀、山鸡、白雉、黄润、鲜粉,皆纳贡之”。②刘琳:《华阳国志校注》卷一,成都:巴蜀书社,1984年,第21、25页。巴人不仅栽桑养蚕,还能以织物为贡,可以说明夏商周时期(或更早)巴人已经有极为高超的丝织技术了。

西汉张骞出使西域,在大夏(今阿富汗地区)见到了巴蜀地区的“蜀布、邛竹杖”,③(汉)司马迁:《史记》卷一百一十六《西南夷列传》,北京:中华书局,1959年,第2995—2996页。刘琳认为“蜀布”就是《华国志国》中所记载周代所贡、安汉等地所产并以筒盛的“黄润细布”,④刘琳:《华阳国志校注》,成都:巴蜀书社,1984年,第242—243页。任乃强《华阳国志校补图注》注“黄润”为“生绢之尤细薄者”⑤任乃强:《华阳国志校补图注》,上海:上海古籍出版社,1987年,第8页。(丝织品)。而“蜀布”(黄润细布)是何时传至印度的呢?印度最早所见巴蜀丝织品可以追溯到公元前四世纪以前。印度古籍考庇利耶的《政事论》记载:公元前四世纪印度孔雀王朝时期有“产自支那成捆的丝”。季羡林在《中国蚕丝输入印度问题的初步研究》中认为“支那”即中国,“中国内地的丝织品先传到云贵地区,后经滇缅通道传入印度”。⑥季羡林:《中印文化关系史论文集》,北京:三联书店,1982年版,第76页。印度学者Haraprasad Ray教授从文学典籍中探究了“蜀布”的历史:

我们也在耆那教(Jaina)文学中频繁发现提到中国,它的早期作品从纪元前就有了。在耆那教徒的家庭中,随意使用樟脑和中国布 (Dājavārtika、Tikā和Vardhamāna-Purāna,Surat,pp. 56—70)。耆那教文学的Cheenapatta与《政事论》的cinapattās(支那帕塔,意为“中国的丝织品”)完全相同。在Brikatkalpa Bhasya(I.3662)和Anuyoga—dvāra Sutra(37)中提到名叫Cinamsuya的中国布(China cloth),Cinapatta(Cheenapatta)为其中一种且两者颜色相同。在Rajavartikatika中,当列举各种各样山的颜色时,一种被说成Cinapatta—varnah,即,属于“中国丝”的颜色。耆那教徒也在他们的偶相献祭仪式中,使用这种好看的丝质中国织物(China—cloth)。很明,自从中国丝早期传入印度,颜色一直未变化。⑦[印度]Haraprasad Ray教授著,江玉祥译:《从中国至印度的南方丝绸之路——一篇来自印度的探讨》,江玉祥主编《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第268页。

印度另一学者S.L.Baruah教授则着重通过印度历史典籍对古代中印商贸关系及蜀布作了细致考证:

我们已经从《政事论》、印度史诗和《往世书》获得证明,大约公元前第4世纪,中国与印度已经有非常密切的商业关系。……这时,中国四川经济繁荣。司马迁在《史记·货殖列传》谈到巴蜀(古代四川的名字)的情况:“巴蜀亦沃野,……西近邛笮,笮马、旄牛。然四塞,栈道千里,无所不通,……以所多易所鲜。”清楚地指明当时商业已很活跃。战国末期和秦朝初期,有象巴寡妇清、蜀地卓氏、程郑等富商的记载,他们过着极奢侈的生活。秦汉时期,四川商人北至长安,南达南越(今日之广西)。他们甚至穿过云南中部,到达滇越国(现在的腾冲及其周围地区),又经滇越,旅行到缅甸和印度。⑧[印度]S.L.Baruah教授著、江玉祥译:《关于南方丝绸之路的历史证据:阿豪马人迁居阿萨姆的路线》,江玉祥主编《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第274页。

台湾学者桑秀云女士《蜀布邛竹传至大夏路径的蠡测》一文不仅考证了“蜀布”,还对“蜀布”的商贸路线作了说明:

蜀布邛竹传至大夏的路径,大致是这样:蜀布在四川中部,取道嘉陵江至川江,逆流航行至四川南部,取道僰道,至洁滇国,再向西至昆明(大理),经过滇西纵谷,至缅甸,再向西至孟加拉;邛在四川西南,或经过越嶲郡至滇西纵谷,或者取道僰道,和蜀布的路径相同。蜀人的足迹止于孟加拉,而蜀布邛竹或许被印度人带到印度,被大夏人买去,或许由大夏人直接在孟加拉购去……①桑秀云:《蜀布邛竹传至大夏路径的蠡测》,伍加伦、江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》,成都:四川大学出版社,1990年,第194-198页。

嘉陵江水系简图

桑女士的考证更加细致和清楚地说明了嘉陵江流域南充地区不仅早在夏商(或更早)时期就已经拥有了蚕桑织造技术和精美的丝织品,更是在公元前四世纪的战国时期(或更早)就与南亚地区建立了商贸关系。而考古发现也证明这些历史记载与考证的真实性:

开辟这条商路的人,无法找出了。开辟的时间则有线索可循。可以估计它在公元前两千年以前,最保守说,也当在公元前二千多年左右。因为:近年在四川南充县天宫山发现了一座西汉年代的賨王崖墓。其第三重石室的崖壁上凿有十多个仆人像,第三个是汉人师爷,其余都是賨民装束,有五个文娱演技人像。所以知道他是賨王墓。其殉葬物,有铸着秦代文字的铜镜和大量的汉五铢钱,所以知其为西汉时墓。墓壁还刻了一座檀城式的住宅,一个飞天夜叉正向它飞来。这乃是印度婆罗门法和佛教前期密宗的象征。其教盛行时间在公元前二千年之间。这种佛教传入云南很早,不乏证据;到西汉年代已经传入四川盆地的賨人地区,则其通过这一商道进入云南之早,在周代以前就可知了。如果这条商路未通,佛教是不可能传入云南、四川的。②任乃强:《中西路上古商道——蜀布之路》,《文史杂志》1987年第1期,第34页。

古代南充地区的先民们以丝绸作为主要的商品,很早就参与到了西南商路的开辟和商业贸易活动中来,并成为贸易的东部起点之一。南充在南方丝绸之路的开辟上走在了中原王朝之前。

(三)西汉武帝经略西南对南方丝绸之路的重大影响

虽然民间早有“蜀—身毒道”的自由商贸往来,但毕竟不为中央王朝所知晓和认可。自秦汉统一王朝建立,强大中央王权开始对边疆地区进行有力统治。汉武帝时期对西南地区(西南夷)的经略才真正开始将南方丝绸之路纳入到中央统治中来。

第一阶段,无意识的开辟南方丝绸之路。与秦朝相似,汉初对西南地区也以军事征伐稳定其统治。汉武帝遣唐蒙两次征发巴、蜀兵治南夷道和司马相如治西夷道是此阶段对西南地区的主要活动,其中司马相如对南方丝绸之路的影响尤为巨大。

在司马相如出使西南之前,唐蒙已经“略通夜郎、僰中”,但因为唐蒙“发巴蜀吏卒千人,郡又多为发转漕万余人,用军兴法诛其渠率”,导致“蜀民大惊恐”,于是派司马相如出使安抚巴蜀百姓。①(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第2577页。尔后,汉武帝又听得司马相如奏谏:“邛、莋、冉、駹者近蜀,道易通,……愈于南夷。”②(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第2580-2581页。而卭、莋等地酋长也想归附汉室以求赏赐。于是汉武帝“乃拜相如为中郎将,建节往使”,“因巴蜀吏币、物以赂西南夷”。③(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第2581页。司马相如亦不负汉武帝期望,终“使略定西南夷,卭、莋、冉、駹、斯榆之君皆请为臣妾,除边关,边关益斥,西至沬、若水,南至牂柯为徼,通灵山道,桥孙水,以通卭、莋”(打通西夷,拆除边卡,开拓通商口岸),《史记》称之为“复通”。④(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第2581页。

通过第一阶段司马相如等人的努力,汉武帝恢复和整治了“五尺道”和“旄牛道”两条交通干线,揭开了大规模经略西南的序幕,为寻找“蜀—身毒国道”的使者准备了前进的道路。⑤江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第3页。

值得注意的是,据《元和郡县志》《太平御览》等史志记载及部分专家考证,⑥四川师范大学谭继和教授认为:“蓬安的确是相如故里,这是司马相如小时候生活的地方,后来他又到了成都”。四川师范大学教授李大明也撰文认为司马相如生于蓬安,他表示现在有关相如故里的最早记载是北周时期所修的《周地图记》,上面写道:“相如县有相如坪、相如故宅,因以名县。”唐代中期李吉甫所撰《元和郡县志》曾记载:“相如故宅在县南25里,居滨嘉陵谁,有台明相如琴台。”李大明认为,根据历史资料可以认为,司马相如的先世曾居古相如县(西汉时属安汉县),司马相如小时候也居住于此,后居成都。详见http://sc.sina.com.cn/ent/yljd/2009-08-19/01544361.html。司马相如是南充蓬安人(至少在此生活过),并且在出使西南的过程中,“太守以下郊迎,县令负弩矢先驱”,“卓王孙、临卭诸公皆因门下献牛酒以交驩”,⑦(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第2581页。刘景玉《开启南丝绸之路的相关考证》中也认为司马相如出使西南“伴随了汉代的文明(丝、绢、盐等的交易)”。⑧刘景玉:《开启南丝绸之路的相关考证》,《四川科教通讯》2013年第34页。没有司马相如“因巴蜀吏币、物以赂西南夷”的成功通商经验,则不可能有第二阶段汉武帝派张骞等人大规模经略西南的活动。

第二阶段,主动开辟南方丝绸之路。《史记·西南夷列传》中对张骞出使西域有载:

元狩元年(前122),博望侯张骞使大夏来,言居大夏时见蜀布、邛竹杖,使问所从来,曰:“从东南身毒国,可数千里,得蜀贾人市。”或闻邛西可二千里有身毒国。骞因盛言大夏在汉西南,慕中国,患匈奴隔其道,诚通蜀,身毒国道便近,有利无害。于是天子仍令王然于、柏始昌、吕越人等,使间出西夷西,指求身毒国。⑨(汉)司马迁:《史记》卷116《西南夷列传》,北京:中华书局,1959年,第2995-2996页。

《史记·大宛列传》中有与之相似的记载:

骞曰:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布。问曰:‘安得此?’大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒。身毒在大夏东南可数千里。其俗土著,大与大夏同,而卑湿暑热云。其人民乘象以战。其国临大水焉。’以骞度之,大夏去汉万二千里,居汉西南。今身毒国又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。今使大夏,从羌中,险,羌人恶之;少北,则为匈奴所得;从蜀宜径,又无寇。”……天子欣然,以骞言为然,乃令骞因蜀犍为发间使,四道并出……然闻其西可千馀里有乘象国,名曰滇越,而蜀贾奸出物者或至焉,於是汉以求大夏道始通滇国。初,汉欲通西南夷,费多,道不通,罢之。及张骞言可以通大夏,乃复事西南夷。⑩(汉)司马迁:《史记》卷123《大宛列传》,北京:中华书局,1959年,第3166页。

在司马相如出使西南之后,(前122年)从西域归来的张骞向武帝报告了他的猜想:在巴蜀与古印度之间有一条古商道,这条商道较西北丝路“大夏去汉万二千里”仅“数千里”,更为“便近”。汉武帝十分希望能够打通这条商道,以为国用。于是四次派专使和军队开通西南“蜀—身毒道”:

1.元狩元年(前122),令张骞以蜀郡、犍为郡为据点,派遣秘使“出駹、出冉、出徙、出邛僰”,以官方的身份分四路探索通往古印度的商道。①江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第4页。但四路秘使皆受当地部族所阻未能成功。②“出駹、出冉”这一路秘使,企图经过今甘孜藏族自治州,翻越西藏高原通往印度,结果为徙地的筰族部落所阻挡。“出邛(西昌)”这一路,走“西夷道”(古旄牛道),南行渡过金沙江,经云南大姚,至大理地区,结果为嶲族部落所阻挡。“出僰(宜宾)”这一路,从犍为郡出发西南行,沿“南夷道”(即秦朝常頞开凿的“五尺道”)前进,至大理地区,同样为嶲族和昆明族落所阻挡。详见江玉祥主编《古代西南丝绸之路研究》(第2辑,第4页)。

2.元鼎五年至六年(前112—前111),发兵平南越、西夷,诛邛君、兰君,设牂柯、越嶲、沈黎、汶山、武都数郡,“欲地接以前通大夏”,并派出十多批使节,止于昆明。③江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第4页。

3.元封元年(前110),司马迁奉命南巡。司马迁时为郎中(与之前司马相如职同),“奉使西征巴、蜀以南,南略邛、筰、昆明”。司马迁经过巴郡(南充属巴郡),达到大理,终于明确了“蜀—身毒道”的方向。④江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第5页。

4.元封二年(前109),发巴蜀兵灭劳浸、靡莫部族,降滇王,服昆明族,置益州郡。此后,汉朝的军队沿司马迁的方向,打通博南山,渡过兰沧水,达哀牢山止。⑤江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第5—6页。

西汉王朝开通南方丝绸之路最远到达的就是哀牢国,官方使者终究未能越过哀牢王国到达缅甸。但国家军队的入驻、郡府等管理机构的设置,加强了对西南地区的统沼,保障了安全,使南充等地的各种丝织类商品可以通过西南各部族的中介,与印度商人进行了更为频繁的贸易,促进了民族和文化的交融。

(四)东汉明帝开通南方丝绸之路

东汉明帝京永平十二年(公元69),“哀牢王柳貌遣子率种人内属”,⑥(南北朝)范晔:《后汉书》卷86《南蛮西南夷列传》,百衲本景宋绍熙刻本。明帝以其地置哀牢、博南二县,割益州郡西部都尉所领六县(不韦、嶲唐、比苏、楪榆、邪龙、云南),合为永昌郡,治不韦。至此,“蜀—身毒道”的滇缅段完全畅通了。通过哀牢地区,东汉政府同缅甸等地及南亚地区有了直接的往来,发生了经济文化关系,官方的南方丝绸之路正式开通。⑦江玉祥主编:《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第6页。

此后,历代虽时有战乱,商路亦时常中断,但南充在国内国外的商业贸易中的一直具有重要地位,甚至有海上丝绸之路内陆起点之说。⑧清华大学社科学院国际关系学系教授、经济外交研究中心主任何茂春认为:“陆地也可以做海上丝绸之路的起点,……借助长江,重庆也可以是海上丝绸之路的起点。”(何茂春:《新丝绸之路起点之争》,《重庆与世界》2014年第7期,第72页)前引桑秀云女士《蜀布邛竹传至大夏路径的蠡测》一文中指出“蜀布”商贸路线是“取道嘉陵江至川江”,嘉陵江与长江汇合点正是重庆,按何氏丝绸之路起点的泛化学说,南充亦可作为海上丝绸之路的起点。就历史而论,古有海外日本(扶桑国)奈良帝室正仓院藏唐代南充所产红蜀绫,近有1915年南充果山蚕业社缫制的扬返丝获巴拿马万国博览会头等交奖、1924年高坪六合丝厂生产的“金鹿”牌生丝获国际博览会金奖,不仅载誉寰球,更是行销国内外。南充作为海上丝路内陆起点似亦可成一说。

嘉陵江流域南充地区具有便捷的水运交通和重要的地理位置、丰富的贸易资源,不仅参与南方丝绸之路商贸的时间最早、最长久,且拥有如司马相如等在官方商贸道路的开通过程中起到重要作用的著名历史人物,对西南地区乃至中外经济文化的交流与繁荣、民族的融合都具有重要的历史地位与积极意义。故笔者认为,南充是南方丝绸之路源点之一,似可成说。

三、南充丝绸特质及运销

南充盛产蚕桑丝绸,不仅历史悠久,影响多元,丝织品本身有许多独特之处,历代皆为贡品,甚至被日本等国作为传国之宝,珍贵异常。

(一)南充蚕桑类物产丰富,丝织品种类繁多,丝织技艺精湛

上起三代,下至晚清民国,各史志文献《物产志》《土产志》《舆地志》《货殖志》等中皆载南充蚕桑类物产富饶,并多列为贡品。如夏禹时的“织皮”,周武王时的“桑、蚕、麻、纻、黄润”,唐宋明清的“连绫、丝布、绵绸、绢、绸榖”等丝织品皆列为贡品。据《太平环宇记》引唐人段文昌《入蜀记》说:“果、阆二州,绢长十五丈,重一觔。其色目鲜白。”除重绢外,果、阆所产“巴锦”、阆州产的纱縠、果州所产绫,也都享誉全国。

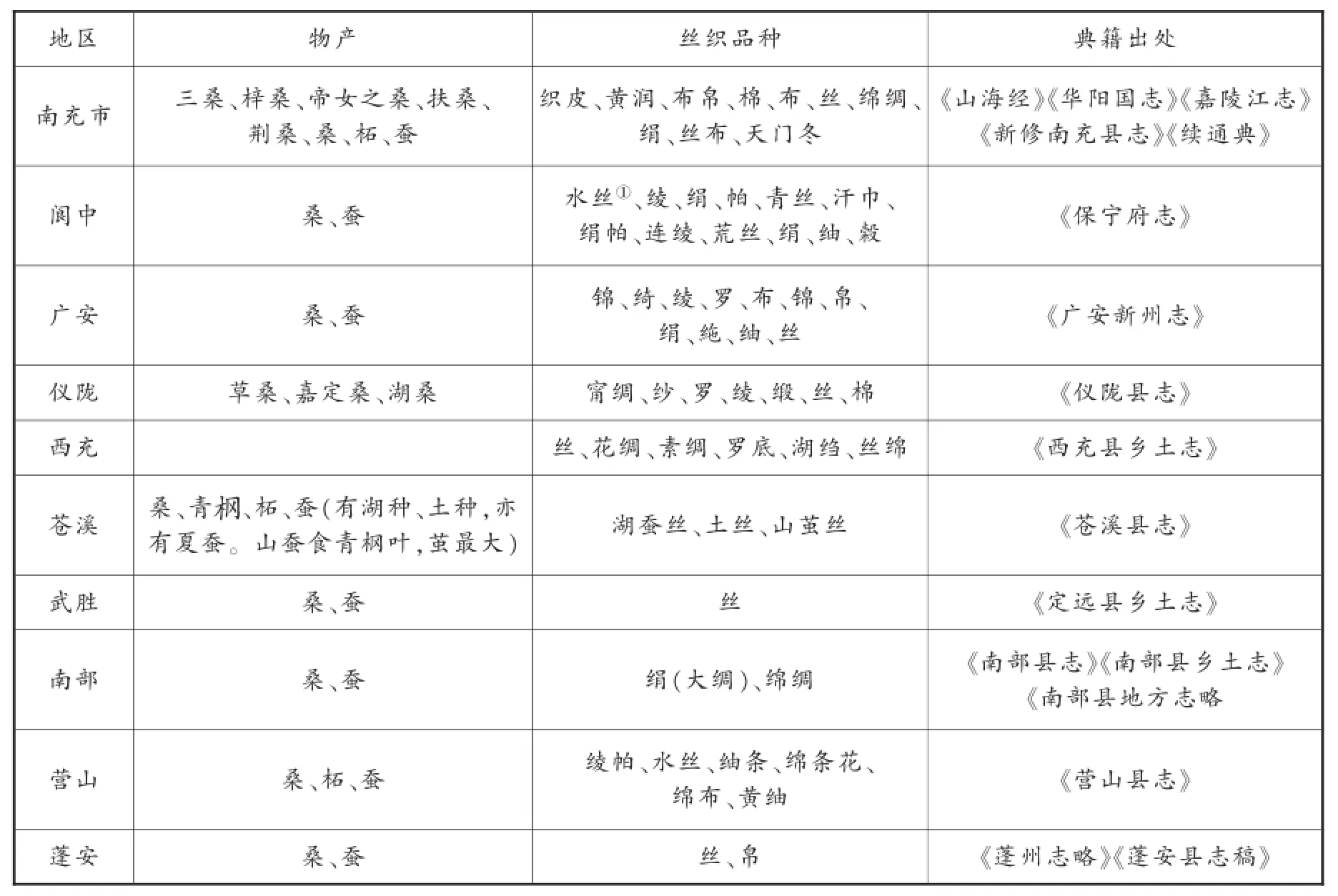

南充蚕桑丝绸物产、品种简表

如上表显示,南充丝绸不仅种类多,而且技术精湛,质佳品珍。如《华阳国志·蜀志》所载“黄润细布”,据考证,所谓细布(又称“丝布”“缌布”),是指10升以上的细薄布。升亦曰緵或稯,升是指一定布幅内经纱的数目。在2尺2寸宽的布幅内,有经纱80根称为1升,有160根称为2升。1—9升的为粗布,是守边的士兵、奴仆、囚徒通用的衣料。10—14升是一般细布,是没有品级的官吏和庶民通用的制衣布料。15升是朝服之升数,是唐时最细的布。唐高祖武德四年(621)规定“六品以上服丝布”,唐太宗时放宽至“九品服丝布”,在当时只有达官和公卿、王侯才能穿。南充丝布就是15升布,被用作高官的专用衣料。②顺庆区地方志办公室编:《顺庆掌故》,北京:台海出版社,2010年,第45页晚清南充名士白坚曾有回复其师石翁太先生《论南充绫覆函》一文对南充丝绸作了高度评价,认为:

南充物产之绫,原为苏杭所不及,盖苏杭之绫失之细密,南充之绫较为疏松,惟其疏松,故最适于书画。明代书画名家,如董香光、杨龙友,多乐川绫,其绫盖皆自南充出。相沿至今,北平袁励准侍讲所称为顺庆绫者是也。袁侍讲颇工临池,尝以不得顺庆绫供书写为憾。①李良俊等:《新修南充县志》卷十六《外纪》,中华民国十八年(1929)本,第15页。

不但喜欢以南充丝绸作为衣料制作精美的服饰,还因南充绫(顺庆绫)质地疏松,最适于书画,深受古代文人雅士、书画名家喜爱,以至京城中央大员、宫中侍讲袁励也因为没有南充绫作为书写之具而懊恼遗憾,显见南充丝绸独特的魅力。这些都说明了南充纺织技术高超、丝绸的精美和珍贵。

(二)南充丝绸通南北,往来东西南充丝绸因为质地精良,且价格便,受到商人和各地百姓权贵的喜爱,如《舆地纪胜》中记载:郡当舟车往来之冲,其民喜商贾而怠穑事。……东川郡望,果州虽亚于潼、遂,而土民所聚则过之。自号小益(成都),不复数潼、遂。②(宋)王象之:《舆地纪胜》,成都:四川大学出版社,2005年。

《保宁府志·食货志》亦载:

丝,各州县皆有之,然多火丝,惟阆中、剑□、□州、苍溪所产多水丝。巴、通、南江间有之。精细光润,不减川丝。水丝以之作绫、绢、帕,吴越人鬻之,以作改机绫、绢。□夏巴、剑、通、南之人,聚之于苍溪,商贾贸之,连艘载之南去。土人以是为生,亦有以此射利。③(明)杨思震等:《保宁府志》卷五《食货志》,明嘉靖二十二年刻本,第149页。

且有处于“中华的地理对角线”④四川师范大学谭继和教授在“嘉陵江流域(南充)·中国丝绸发源地”研讨会中指出:“我觉得在这个北方丝绸之路、南方丝绸之路、海上丝绸之路这三条丝绸之路来看我们南充的地位和价值,我希望特别注意南充的地理位置,确实位于我们中华的地理对角线的线上。”上的独特地理交通优势,是出川入蜀、往来南北东西的重要枢纽,因而在古代,南充商业的繁华在西南地区仅次于成都,因而有“小成都”之称。

白坚《论南充绫覆函》一文还记述了白氏在日本所见日本国皇室珍藏唐代南充丝绸:

丙寅之秋,坚尝游日本奈良,观其帝室正仓院所藏唐代吾国输往之古器物,中有古绫,绫上有花,红色。其国文学博士内藤虎谓坚曰:“是绫为蜀绫,其红色为蜀红。”夫蜀中产绫惟顺庆,然则蜀红盖即南充固有之红花也。自唐时,果州之绫已为重于长安,由长安输之日本,日本皇室珍藏之至今,为其国宝。今日本西京织绫甚盛,然终不能如蜀绫之恰到好处,染色亦极鲜丽然,终不能如蜀红之恰到好处。

按白氏与内藤虎所考证,此“蜀绫”色红,是南充所独的红花所染,且其质其色皆较日本国的绫更为佳(“恰到好处”)。唐代日本(扶桑)国多有遣唐使来中国,虽不知此绫是李唐皇室所赐,还是遣唐使从商贩处购去,但能让日本皇室珍藏上千年,喜爱如斯,不得不让人叹服于南充丝绸之精美,也可以想见当年更多的南充丝绸经过商人过客,途经山川大海,去到异国,成为远方美的一道风景。

与之相近,印度古代婆罗门教的僧侣、王室和贵族是最早享受到中国丝绸的外国人。如前文学者考证,曾大量流通于早期中印民间商路(西南丝绸之路),并见之于古印度历史和文学典籍之中,被作为献祭神灵的“蜀布”,其中极有可能就是南充丝绸。S.L.Baruah教授和桑秀云女士的细致考证更是直接指出公元前4世纪中印商业关非常密切,蜀地富商“取道嘉陵江至川江,逆流航行”⑤桑秀云:《蜀布邛竹传至大夏路径的蠡测》,伍加伦、江玉祥主编《古代西南丝绸之路研究》,成都:四川大学出版社,1990年,第194-198页。取道西南,“以所多易所鲜”。⑥[印度]S.L.Baruah教授著、江玉祥译:《关于南方丝绸之路的历史证据:阿豪马人迁居阿萨姆的路线》,江玉祥主编《古代西南丝绸之路研究》(第2辑),成都:四川大学出版社,1995年,第274页。中国(南充)丰富的丝绸正是用来换取印度金银、香料的主要产品。

(三)南充丝绸对国家和人民生活具有重要意义

南充蚕桑物产的丰饶,既为国家带来了丰厚的税收,也是商人百姓小农经济为主的古代社会重要的经济支柱。

对国家而言,往来于南北、东西方的商人,将南充丝绸贩运到国内外,国家向商人所征丝绸类税收是古代农业社会国家商业税收的重要来源。此外,除了作为贡品,丝绸类还是国家赋税的重点。在明代“一条鞭法”制度“总括赋役”“概征以银”之前的上千年时间里,粮食和土产才是国家赋税的根本。古代南充丝绸作为土产一直是国家税收来源的重点。甚至还被作为其他徭役、赋税和货币的替代品,如:中唐时实行“两税法”,朝廷规定剑南东川、剑南西川和巴西诸州都可用重绢折交赋税,果、阆二州重绢供不应求,价格上涨,成为全国最贵的土绢。①顺庆区地方志办公室编:《顺庆掌故》,北京:台海出版社,2010年,第43-44页。

不仅如此,丝绸物品还直接被作为国家发放给官吏的俸禄和军队的军饷。如《隋书》所载:

《宋史杂记》亦有记载:

军官,春、冬各小绫三匹,绢十五匹,春罗一匹,冬棉五十两。③周克堃:《广安新州志》卷14《职官志》,清宣统三年刻本,第5页。

元代甚至设专管丝税官吏:

国初科差之名有二,曰丝科,曰包银。丝科始于太宗朝,毎二户出丝一斤,并随路丝线颜色输于官,五户出丝一斤,输于本官。包银定于宪宗时,汉民毎户科银六两,后定为四两,以二两输银,二两折收丝绢颜料等物。④(明)胡粹中:《元史续编》卷4,清文渊阁四库全书本。

近代民国地方政府也还以丝织品税收作为机关部门的开支来源,如《新修南充县志》载:

丝箱捐,分箱丝、桶丝两种。每丝一箱,实业局与平民厂各收洋一元,每年各约五百元,桶丝径由平民厂收取,每丝一桶,收银五钱,每年约一千元。

丝秤绢,育婴局经费,每两收钱一文,商会、农会一文,教育局城外丝枰一文,城区小学城内丝枰一文,年共约收钱七八千钏。民国十七年,市政公所每两加收十文,并由所统收划拨。

茧捐。每价钱一千,抽钱三文,作商会经费。模范校加收一文,全年约共收钱七千余钏。

丝经纪捐。的约民钱八百钏。民国六年开征。农会收用。

丝箱捐,分箱丝、桶丝两种。每丝一箱,实业局与平民厂各收洋一元,每年各约五百元,桶丝径由平民厂收取,每丝一桶,收银五钱,每年约一千元。⑤李良俊等:《新修南充县志》卷6《掌故志》,中华民国十八年(1929)本,第34-36页。

丝绸在人民生活中具有重要作用,不仅是商人利益之源,也丝绸也是普通农户上交国家农税的重要部分,有“一年两季蚕,可抵半年粮”之说。如《文献考》中所记,汉代有帛租,李雄时“调绢数丈、绵数两”,北周“岁调绢数丈,绵八两”,隋代“桑土调以绢、絁”并“以疋加绵三两”,唐代“绢二疋、绵三两”,宋代“军贡土绢”“岁赋以帛”,元代“二户出丝一斤或五户出丝一斤”等等⑥周克堃:《广安新州志》卷16《赋税志》,清宣统三年刻本,第2-10页。,税均于户,家家皆要养蚕制丝。

由于蚕桑丝绸的重要性,历代皇帝皆有春祭、崇祀活动,皇后亦得率后宫妃嫔亲自从事蚕桑生产。民间有社祭、敬蚕神等习俗和活动,在丝月等蚕桑生产的重要时令,甚至有国家律法规定官吏都不得至乡野行访,以免影响蚕类的生长。“劝课农桑”是地方官吏政务之一,蚕桑之业也被作为地方官吏政绩考核的重要项目,直接影响其升迁,是国计民生的大事。

四、南充丝绸具有丰富的人文内涵

南充丝绸精美独特,人们为之辛劳,为之喜悦,既有付出,也有收获,她与这片热土上的人民世世代代生息相连,早已深深地融入到中华民族血脉之中,被赋予了喜悦、赞美、似爱尤怜、爱恨交织等诸多情感,有经久的传唱,有隆重的祀典,还有那无声的山川河流诉说着亘古的传说。

(一)历代文人墨客诗文赞美南充丝绸

对于蚕桑,中国文人自古就有独特的情愫。不仅是因为耕织传家的小农社会家庭结构使然,更与蚕桑本身特性有关。

由于这些特质,历代诗人多有与南充丝绸相关的诗文。如唐代杜甫过南充时所作《屏迹》诗,其中“桑麻深雨露,燕雀伴生成”“杖藜从白首,心迹喜只清”②(清)丁映奎等:《苍溪县志》卷4《艺文志》,清乾隆四十八年刻本,第66页。之句,借桑麻意象,描绘了田园生活的清平闲适,表达了诗人对名利的厌倦,对山林隐逸生活的向往。志趣高远,意境颇深,可堪南充丝绸诗作之冠。贾岛《题嘉陵驿》③名为《题嘉陵驿》的诗不少,但独此贾氏之诗中有蚕桑之语。此县志后文是薛能唱和贾氏的诗,故可知“尽室”应为贾氏之诗。“蚕月缲丝路,农时碌碡村”,④李良俊等:《新修南充县志》卷4《舆地志》,中华民国十八年(1929)本,第79页。不仅对古代农时月令有记述,还以之抒发了怀古伤今之情。宋代陆游《岳池农家》对岳池农村婚俗情景作了描述,“一双素手无人识,空村相唤看缫丝”⑤岳池县人委:《岳池县地方志略·诗歌民谣》,1959年,第15页。之句以“空村”“相唤”“看”“素手”“缫丝”寥寥数笔勾勒出农家姑娘淳朴甜美的样子,赞美了农家生活贫淡清宁,衬托并抒发了自己宦游漂泊、为名利所累的惆怅心情。陆游《舟中记梦》⑥(宋)陆游:《剑南诗稿》卷69,清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本。一诗则颇具史趣意味,诗人自绘“短篷”中“一渔翁”形象,于“风雨萧萧”的石帆山下,幽梦方醒,不知是因为梦中所见,还是以为将见蚕丛故地(应是陆游误记或是当地时有蚕丛传说),一梦有穿越古今之感,不觉而笑。可能当时南充地区民间有关于蚕丛的蚕桑起源传说。邵雍之子邵伯温《果山》一诗中盛赞了南充(“充城”)丝织业与商业的繁华,有“万家灯火春风陌,十里绮罗月明天”⑦(明)曹学佺:《蜀中广记》卷58,上海:上海古籍出版社,1993年。的绝美之象。

如此蚕桑类诗文,载于古籍者不可胜数。且自唐宋以来,南充地区还有“上元唤诗(丝)会”习俗。“唤诗会”不仅是对重视蚕桑的表现,也是对文治教化之用。其中所作诗文大都佚失或散记于各家书札文集之中,应当为我们认知和重视。

(二)民间有深厚的习俗传统

南充地区关于蚕桑丝绸的习俗很多,主要有蚕神崇祀、蚕市蚕会等方面。笔者现据南充蚕丝志编纂委员会编《南充蚕丝志(送审稿)》,并作相应的增补和说明,⑧南充蚕丝志编纂委员会编:《南充蚕丝志(送审稿)》,1990年,第877-879页。略叙相关习俗如下:

1.敬蚕神

崇祀蚕神是最为普遍和广泛的蚕神信仰活动,南充各地均有敬蚕神的习俗。最初,事蚕者设有先蚕神位于蚕室,在下蚁之日,养蚕多且力厚(富)者,设三牲酒礼;养蚕少而力微(贫)者,割鸡设礼,点烛焚香。后来,民间祭祀趋于简单,没有盛仪供设,只是做一个先蚕的木主牌位,祭祀以焚香祈祷为主。方志中对此多有记载,如咸丰年间《阆中县志》载:“蚕丝庙,各乡有之,皆乡人祈蚕之所。”①(清)徐断镛等:《阆中县志》卷2《祠庙志》,清咸丰元年刻本,第33页。道光《南部县志》载:“每春正望日,乡民祈蚕者络绎于道,祷之辄应。”②(清)王道履:《南部县乡土志》,清道光二十九年刻本。咸丰《阆中县志》载:“文风山,在县东一百里,下有蚕石,其形如茧。每岁上元,乡人多于此祈蚕。”③(清)徐断镛等:《阆中县志》卷1《山川志》,清咸丰元年刻本,第8页。民国《新修南充县志》载:“正月……初八蚕日,必设盛馔,曰蚕过年。”④李良俊等:《新修南充县志》卷7《掌故志》,中华民国十八年(1929)本,第102页。这些习俗建国后基本已绝迹。

2.三皇会

三皇会是丝绸行业一年一度的统一节庆。清末民初,南充丝织业的“匠帮”,于每年农历九月十三日放假一天,在岳王庙内举办“三皇会”,主祭轩辕(黄帝),以谢“传艺”之恩。午时,摆上猪头、鸡、鱼三牲九礼,燃放香烛火炮,会首领全体成员向“三皇”叩头礼拜,祈求保佑“请泰平安,消灾灭病,暗传技艺,丰衣足食”。拜后会展,开怀畅饮。机房老板不集中办会,只在家里敬“三皇”。此外,每逢初二、十六打“牙祭”时,要给每张机子敬刀头(熟猪肉一方),燃纸钱,祈求菩萨保佑老鼠不咬经丝滚子,俗称“祭机头”。这些活动,既有敬祭行业神主的意思,也有行业同仁聚合同乐的意思,建国后悉停。

3.蚕市

古代巴蜀地区在特定的时节和地点大都会有蚕市活动。宋代成都蚕市从正月初二开始至四月十九日浣花活动后结束。《蜀中广记》引《方舆览胜》载:“成都……二月望日,鬻花木蚕器于其所者,号蚕市。”⑤(明)曹学佺:《蜀中广记》卷55,上海:上海古籍出版社,1993年。北宋仁宗庆历年间(1041—1049)的益州知州田况在诗中这样描写蚕市:

齐民聚百货,贸鬻贵及时。

乘此耕桑前,以助农绩资。

物品何其次,碎琐皆不遗。⑥(明)杨慎编,刘琳点校:《全蜀艺文志》卷17,北京:线装书局,2003年。张仲殊词《蚕市》也描述了当时盛况:

成都好,蚕市趁遨游。夜放笙歌喧紫陌,春邀灯火上红楼,车马溢瀛洲。

人散后,茧馆喜绸缪。柳叶已饶烟黛细,桑条何似玉纤柔,立马看风流。⑦(宋)陈元亮:《岁时广记》卷1,清文渊阁四库全书本。

这些描述说明,宋代成都的蚕市是季节性的集市贸易与春游相结合的一种民俗活动。而以“小成都”著称的南充,蚕市活动同样盛大。如邵伯温诗“从昔遨遨游胜两川”“十里绮罗明月天”“衰公不称作遨头”⑧(宋)邵伯温:《果山》,见(明)曹学佺《蜀中广记》卷58,上海:上海古籍出版社,1993年。,极言南充蚕市盛况非凡。《新修南充县志》亦有较细致记载:

水府宫丝市,在水府街,百日市。

五显庙丝市,在正南街(现因该庙驻军,市移东南角茶馆内)。

茧市街茧市,在新城门外。民国十二年新建,蚕事毕一月内每日市。平时又为米市,不王。⑨李良俊等:《新修南充县志》卷1《舆地志》,中华民国十八年(1929)本,第45页。这些文献都说明了古代南充蚕市风俗极为流行。

4.唤诗(丝)会

自唐宋以来,南充地区还有“上元唤诗(丝)会”习俗。每年元宵之夜开始,一连三晚都要进行观诗灯和儿童唱诗活动。民间称为唤蚕诗(丝)。宋人彭永的小诗《上元》记述了民间这种风俗:

巴人最重上元时,老稚相携看点诗。

行乐归来天向晓,道旁闻得唤蚕诗(丝)。⑩(明)曹学佺:《蜀中广记》卷58,上海:上海古籍出版社,1993年。

5.蚕忌

建国前,民间流行着许多蚕忌,有些是养蚕的经验总结,有些是不科学的陈旧习俗。如《月令广义》《沈氏农书》《乌青文献》《蚕桑宝要》《务本新书》《涌幢小品》《张氏补农书》等古代农书类文献中对养蚕宜忌多有记载,据清光绪《西充县志》简要归纳,养蚕有16忌:忌寒冷、忌食湿叶,忌食黄沙叶,忌食肥叶,忌喂叶失时,忌秽气、香气,忌灯油,忌面生人,忌在蚕室食姜暨蚕豆,忌蚕新生在室内扫尘,忌烟火纸,忌侧近舂杵、敲击门窗、槌箔及有声之物,忌哭泣叫唤,忌切桑烟熏,忌产妇、孝子入家,忌烧皮、毛、乱发,忌酒、酸、羶、腥、麝香等物。养蚕的这些禁忌主要是为了蚕类更好的生长,在养蚕的实际过程中还有不少其他的禁忌习俗。

6.打丝枪

清末民初,通过经纪人交易生丝的形式。通过经纪人交易绸缎则称“打绸枪”。有的经济人惯于使用对方一压一抬的伎俩,不现实真实数字,胸有成竹地喊盘反而使买卖方在价格上都感到满意。此类经纪叫做“红枪”。

7.学徒

建国前,丝绸行业收学徒,要有介绍人和担保人,拜老板为师,拜老板指定的技工为“教师”。其间,学徒办“敬师酒”“出师酒”,并给教师买鞋袜或衣帽等物,作为谢师礼。要订投师文约,文约主要规定:学徒期限为3年,也有5年的。学徒期内,风寒暑湿,疾病灾难,听天由命,与主无涉;待遇,只供伙食,一日两餐,初二、十六打牙祭,不给工资,只在过年时给制一件土布衣服,或发点“欢喜钱”。学徒先从打杂、烧火、理屑物等着手,再视其精干、灵活状况,逐步上车学艺。工余时间,要帮老板带小孩、倒马桶,搞清洁等家庭杂务,每日工作12小时以上,不遵守规约或工作不好的,要开除或体罚;学徒期满后,还要半帮半学1至3年,领取同工种50%的工资,然后方可另谋出路。建国后的学工,除分配上按政策规定领取学工工资外,其他政治、劳动、生活等待遇皆一视同仁。

8.养成工

建国前,南充各丝厂,大多招收年满12岁的健康男童为艺徒,学徒三年,只供住食;学成后在厂担任技工,名为“养成工”。养成工与技工同酬,但三至五年不得接受他人的招雇。建国后废止。

9.工匠市

丝织匠人劳动市场。民国时期,每天夜晚八至九时,南充织绸工匠聚在鸡市口十字路口,或待雇,或另选机房;机房老板聚在邻近的东南角茶馆,物色工匠,由工匠相互介绍,形成雇佣工匠的市场,人们亦称为“人市”。建国后改为由企业招人和政府组织劳动就业。

10.体罚

建国前,南充缫丝业有一条行规陋习,即男学徒挨屁股。凡缫折大2钱挨1个,大3钱2个,大5钱4个;匀度①匀度主要是指纤维及填料等在纸张、织物中交织分布的均一度,反映着物品的物理性能和工艺水平,是衡量纸张、丝织品等优劣的重要标准。70分1个,65分6个,60分10个。挨打时自端板凳。女学徒工罚挨打手心。成年工人挨耳光,或者拖下车门一顿毒打,或者开除。建国后被废止。

11.占桑叶贵贱

清光绪《西充县志》载:“占桑叶贵贱,以正月之上旬,木在一日,则为蚕食一,叶为甚贵;木在九日,则为蚕食九,叶为甚贱。按《道膄堂初编》:‘清明时,桑叶如雀口,其年蚕丝必盛’。又以三月之三日有雨则贵,四日尤贵,谚去:‘三日犹可,四日杀我’。阴而不雨,则蚕大善。蚕神俗呼曰‘蚕姑’。其占为:一姑把蚕则叶贱,二姑把蚕则叶贵,三姑把蚕则攸贱攸贵。”②(清)高培谷等:《西充县志》,清光绪二年刻本。

南充有关蚕桑丝绸的习俗还有很多,这些习俗反映了蚕桑生产不仅是人类生存所需,更是人们精神的寄托和美好生活追求的体现,是活的历史。但随着现代文明的发展,这些习俗因为缺乏关注和传承,随老一辈人们一同消逝,仅有部分流传至今,或是记载于史志类和民间文学类文献之中,殊为可惜。南充作为丝绸之都,蚕桑丝绸的相关习俗不仅是先民们智慧的结晶,也是非物质的宝贵文化遗产,值得我们认真地保护、传承与研究。

(三)地名、月令等影响至今

如前所述,南充自古蚕桑兴盛,几乎家家皆闻机杼之声,有很多与蚕桑相关的地名,如下表:

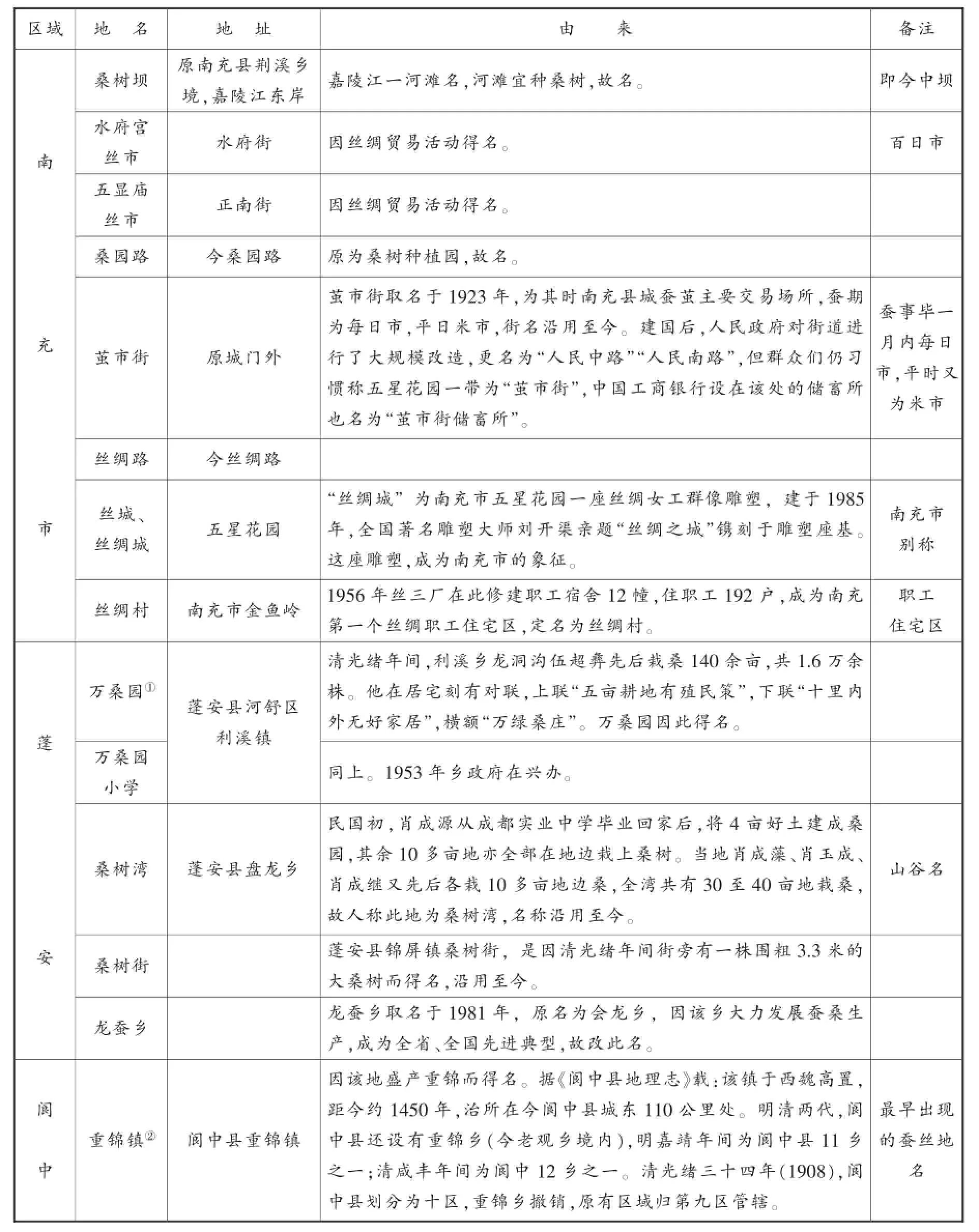

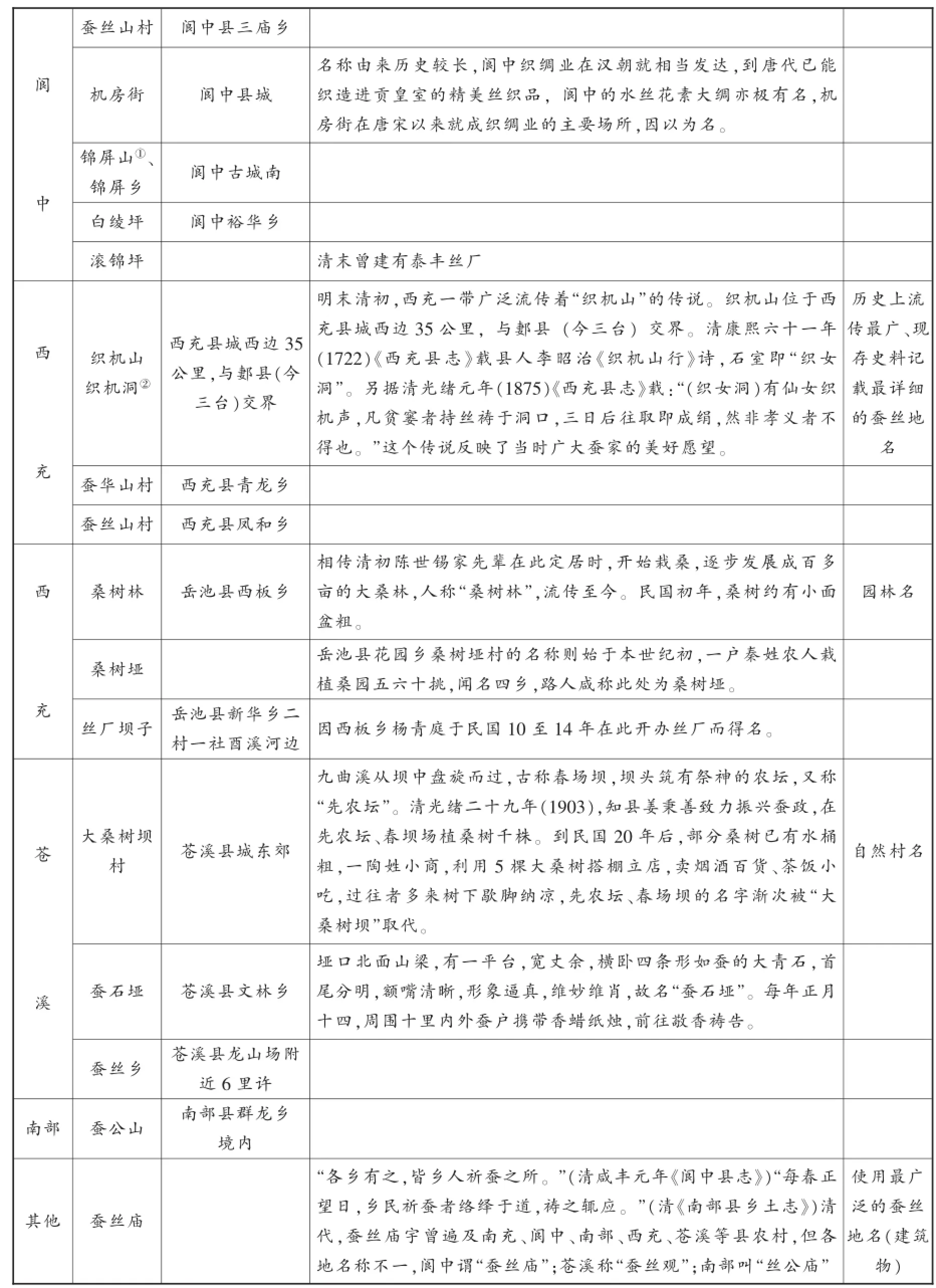

南充蚕桑丝绸地名简表

注:此表据南充明清以来地方志所载相关地名及部分其它文史资整理而成,还有许多地名未得考证和录入,此表仅作参考。

除地名之外,南充还有关于蚕桑的月令名称,如“蚕月”和“丝月”。

古时养蚕只在春季,故名春蚕,李商隐有“春蚕到死丝方尽”即是。关于“蚕月”,记载较多,如唐代贾岛《题嘉陵驿》诗中“蚕月缲丝路”①李良俊等:《新修南充县志》卷4《舆地志》,中华民国十八年(1929)本,第79页。,《蓬州志·利用篇》中“蚕月罢绩”②(清)方旭等:《蓬州志》卷5《利用篇》,清光绪二十三年纂修,民国二十四年改名《蓬安县志》,第4页。,《嘉庆已巳年钦颁耕织图诗墨刻·题耕织图》序文中“轻殊蚕月之风”,《蚕桑宝要》记蚕忌“蚕月禁韭蒜”③(清)高培谷等:《西充县志》卷3《食货志》,清光绪二年刻本,第10—27页。等等,都是指农历三月。

蚕的生长期约为30天,“蚕月”一过,就是“丝月”。关于“丝月”,西华师范大学苟德仪教授曾著《清代〈南部县档案〉中“虫月”等名称考释》一文,利用清代《南部县档案》资料对“虫月”“丝月”等特有名词作了专门研究。文中指出,先民们总以与自身关系密切而对之怀有感情的各种象征性词汇来指称一年中的12个月,“丝月”是南充人民以蚕桑丝绸记月的专有名词,即为农历四月,初夏。

蚕桑丝绸类的地名、月令等与人们生活息息相关,有的甚至影响至今,是地方文化的具体展现,很好地丰富了绸都南充的丝绸文化。

五、结语

综上所述,南充地区蚕桑丝绸历史极为久远,并且早在公元前四世纪以前,南充地区就通过丝绸与古印度等南亚、东南亚邦国建立了商贸联系,对于中外经济和文化交往、民族融合及中华文化发展都有巨大的促进作用,影响多元而深远。在长期的历史传承与人民生活中,南充地区还形成了浓厚的蚕桑丝绸文化,各种诗文、民间习俗、地名郡望以及月令节气等,在影响着各时期人们生产生活的同时,亦愈发淳厚迷人,是先民遗留给我们以及后代子孙的宝贵财产。南充蚕桑丝绸久远的历史、深厚的文化及其重要的影响,共同决定了南充具有中国丝绸发祥地及南方丝绸之路源点的重要地位。

南充蚕桑丝绸悠久深厚的历史与文化内涵有着巨大的现实意义,值得我们广泛的关注,并且在政府引导下,企业出资,高校及相关科研机构共同对其进行深入地发掘、保护、研究和应用。

(一)坚定信心,振奋精神

南充丝绸的历史与文化、品牌与实力,是我们深化改革,深入发展,以丝绸工业企业带动南充经济与社会发展的坚强信心。尤其新世纪以来,随着经济体制改革步伐的加快,全方位、立体化的现代工业和经济体系正在逐步建立、健全和完善。在这个经济文化高速发展的大时代浪潮中,南充更应该迎难而上,勇于实践、不断探索,积极主动地投入到现代化科技研发、生产和贸易中,与国际接轨,争创世界一流品牌,振兴南充丝绸!

(二)政、企、校共同发展

在国家“西部大开发”“一带一路”等战略方针的大背景之下,在南充良好的工业基础条件下,市(区)委、市(区)政府应坚定信心,坚持不懈抓丝绸文化产业发展壮大,制定科学合理、切实可行的具体政策和措施,促进政府、企业与学校(科研机构)三方联动,形成政府主导、企业出资、学校出智、校企合作的发展模式:

首先,政府主导。政府成立专职部门和专家组,对南充丝绸作深入调研,制定相关的政策和开发规划。同时,政府还应成为企业与学校有效的联系中介,加强校企联系,共谋发展,推动知识文化、科学技术向生产力的转化。

其次,企业出资。企业可以成立科技研发部门、丝绸文化研究部门,对于国内国际各种新式工艺的引进与研发、企业文化的深入发掘、企业品牌的重点打造等等,企业应扩大对这部分再生产的投入,增加企业及其产品的科技含量与人文内涵,增强核心竞争力,形成企业良性循环的长久发展。

再次,学校出智。学校或相关科研机构应加大蚕桑丝绸类资源的发掘、保护及研发力度。中国古籍,尤其近代以来的各种资料文献浩如烟海,民俗文化中口耳相传的的传说故闻亦是精彩丰富,这些都不乏有关南充蚕桑丝绸文化的资料,需要有专业的研究人员与机构在科学合理的分工与进度安排下作长期、细致和多角度的搜集与整理。并且结考古新发现,甚至是以古史典籍所载按图索骥,发掘南充蚕桑丝绸文化的丰富宝藏。

最后,校企合作,三方联动。高校领衔,成立专门性质的研究科室部门,并设立专项研究基金,公开面向全国接收、评审和管理南充蚕桑丝绸相关研究课题项目,分历史、文学、民俗、考古、生物科技等类别作专项深入的研究。研究成果在政府的引导下,通过企业转换成生产力,形成各种新式(或复古)丝绸工艺制品、主题园、博物馆等。真正实现经济文化共同发展与进步。

(三)招商引资,政策扶持

政府在协调本地校企合作、重点打造都京丝绸文化主题园等项目的同时,还应在资金争引中利用自身优势,多方对接,争取资金支持。

首先,创造一切有利条件,抢抓政策机遇,深化企业经济体制改革,最大限度争取国家政策、项目和资金支持。在国家“一带一路”发展战略大背景之下,主动对地方资源进行合理规划,打造“丝路源点”“中国绸都”等重点品牌,既促进了国家资源的合理有效应用,又可点面结合,形成地方效应,为国家西部地区社会经济文化发展、生态文明建设增光添彩。

其次,大力引进外资。在资金、用地、招标等方面倾斜,扶持培育园区建设;招纳国内外丝绸名企和商家,引进资金与技术;制定和完善相关法律法规,规范蚕桑丝绸生产与销售市场秩序,促进企业的深化改革,不断创新。

最后,完善信货服务与资金供给政策,积极筹备丝绸企业融资上市,不给南充丝绸发展形成资金短板。加快南充丝绸文化建设、经济建设,提高人民的物质与精神文化生活水平。

(四)尊重规律,科学规划

南充市(区)委、市(区)政府相关部门联合企业、高校(科研机构)和民间文化团体组织等,群策群力,共同向中国丝绸协会等国家相关部门申请“中国丝路源点”称号以及傩戏(有关《傩傩的传说》等蚕桑民俗和艺术)等非物质文化遗产称号,并筹备和组织相关的授牌仪式活动。同时不断加大对南充,尤其高坪都京地区蚕桑丝绸文化的宣传推广力度,扩大“丝路源点”的知名度和影响力。

定期邀请国内外专家学者共同展开以 “嘉陵江”“南充蚕桑丝绸”“丝绸发源地”“中国丝路源点”“南方丝绸之路”等为主题的、有关南充蚕桑丝绸历史与文化的学术研讨会,并对嘉陵江流域南充地区蚕桑丝绸的开发作实地的实地调研和商讨,制定详细的开发计划。

建立以“都京丝绸文化主题园”为重点的蚕桑丝绸类博物馆、体验馆和主题公园。通地图片、3D影像、实物资料进行多种形式的展示,并以蚕桑丝绸生产过程体验为主题,组织中小学学生课外活动动手操作,与家人一起共同了解中国丝绸文化。高坪区正在筹备和建设的都京工业区丝绸文化主题园亦可采纳相关研究成果,将主题园打造成全方位、一体化、雅俗共赏、老少皆宜的新型人文与科技结合的乐园。

(五)转变观念,创新发展

在充分发掘和研究南充蚕桑丝绸文化资源的基础之上,应当积极转变观念,将其应用于南充地方经济与文化建设,促进其发展,丰富人民的精神文化生活。

首先,以企业为核心,狠抓产品创新,提高丝绸制品的科技含量与人文内涵,争创世界一流品牌。高校为企业作理论探索与技术研发,创新思路,并培养蚕桑丝绸的专业人才。企业通过对技术与人才的引进、实践和应用,使得基因技术、高新织造技术等能够快速地由理论转化为产品,古代工艺与现代工艺结合,共同开发古代果州绫、蜀红等南充特色知名丝绸,使传统工艺得以复原和创新,提高南充丝绸的竟争力。如白坚《论南充绫覆函》中称赞南充“蜀红”(红花)所染之绫较之日式现代工艺所染之绫更佳,以红花为染料所染丝绸比现代化学染料浸染的丝绸更为天然环保,更健康。又如结合现代基因技术培育的蚕类新品种,生产彩色生丝,不用浸染即可织造出经久不褪色而又健康环保的彩色丝绸。南充丝绸应在合理传承古代工艺和大力应用现代科技研发创新的基础上,立足世界,打造丝绸新品牌,开拓国际新市场。

其次,开发特色旅游品牌、项目,建成“吃、住、行、玩、购”一体化的一流品质的自然风光与人文景观旅游景区。如青居庞家沱水域,山水宜人,风景秀丽,是很好的自然景观,历史上也是重要的丝绸贸易集散地,可以在此建设古风民居部落或是复古园林、渡假村:淳佑故城遗址、蚕丝庙、观音庙等依山而建,游人登山远眺,359°曲流,青居烟山,嘉陵蚕渡,农家烟火……江畔渔舟往来,夕阳下泛着粼粼波光,微风徐徐,轻雾缥缈……

最后,定期举办“中国西部国际丝绸博览会”、蚕神祭祀、蚕市蚕会等主题会议和活动。南充深厚的传统风俗可以古为今用,进行合理的开发。已举办多届的南充丝绸艺术文化节就是成功的例证。在明年将要开始举办的“中国西部国际丝绸博览会”中,可以结合南充丰富的历史文化与风俗传统,如蚕神祭祀、蚕市庙会、上元唤诗(丝)会等,不仅可以大力推进招引项目,快速做大园区经济增量,促进经济的繁荣发民,还可以使得丝博会更有历史文化韵味,并且民众可以广泛地参与到赛诗、游园等活动中来,大大丰富人民的精神文化生活。

南充坐拥数千年丝绸历史文化,而今又逢“一带一路”战略的时代机遇,随着蚕桑丝绸文化的发掘与开发、品牌的打造、技术的创新、现代丝织工业体系的建立,南充丝绸必将乘风破浪,再创辉煌!

(责任编辑:刘丽)

[Abstract]As the famous city of the Jialing River Basin,Nanchong is not only the origin of Chinese silkworm and silk-knit culture,but also the hub of the South Silk Road,which make it has the praise of China Silk Capital.With a long history of feeding silkworm and reeling silk,there are plentiful and profound folklores about Silkworm Gods,so it is very ipmortant that explore Nanchong’s silkworm and silk-knit history and culture,which can be helpful to research Ba-su history,promote the economy development and enrich people’s culture life.

[Key words]Nanchong;Silkworm and silk-knit;origin;The South Silk Road;Silk culture.

Study to the Silk History and Culture in Nanchong

Wang Xuemei1,Wen Jiangang2

(1,2.RegionalRegional Culture Research Center of China West Normal University,Nanchong Sichuan,637002)

K892.28

A

1008-7354(2016)01-0038-18

1.王雪梅(1975-),女,四川内江人,西华师范大学历史文化学院教授,四川大学道教与宗教文化研究所博士后研究人员,主要从事佛教史及佛经文献研究;2.文建刚(1989-),男,四川眉山人,西华师范大学历史文化学院专门史2012级研究生,主要从事儒学史学习。

2015年南充市高坪区文体局“嘉陵江·南方丝绸之路源点文献汇编”项目。