我国旅游景区经营权转让立法模式研究

王惠静

(北京第二外国语学院法政学院,北京100024)

我国旅游景区经营权转让立法模式研究

王惠静

(北京第二外国语学院法政学院,北京100024)

在我国,旅游景区经营权转让早已是不争的事实。然而,国家层面的相关调整多依靠政策进行,法律调整一直处于滞后状态;各地相关立法则各行其是,缺乏上位法支撑。而且,现有的法律调整模式存在上位法依据缺失、立法层级较低、立法理念落后以及法律适用不统一等不足。随着大旅游时代的到来,旅游景区经营权转让纳入国家统一立法轨道将势在必行。

旅游景区;经营权转让;立法模式

一、问题的提出

20世纪90年代后期以来,旅游业逐渐成为众多商家的投资热点。一些地方政府希望通过招商引资将资源优势尽快转变为经济优势,出现了旅游景区经营权转让的热潮。成功的实例可以追溯至1997年张家界黄龙洞和宝峰湖的投资经营权转让,其后又出现了“碧峰峡模式”*碧峰峡模式:1998 年初,万贯集团通过协议开发的方式获得了四川碧峰峡等景区50年的独家垄断经营权,是景区经营权转让比较成功的范例。。2001年,四川省旅游部门对外宣布出让包括九寨沟等在内的十大景区经营权后,将旅游景区经营权的转让推向了前所未有的高潮。自2002年起,随着旅游景区经营权的转让实践在全国迅速扩展,理论界的支持之声也一浪高过一浪。一时间,经营权转让似乎成为转型期旅游景区改革的必由之路,引起学术界广泛的重视和激烈讨论。但是,无论是实践还是理论上的研究,一个无法回避的问题就是我国旅游景区经营权转让正遭遇着法律上的真空地带。这固然与现有的旅游景区管理多头化有关,但更多的问题来自现有的调控模式不合理。多年来,中央层面对此问题多依靠政策调整,缺乏有效的法律调整机制;地方层面对中央的否定性规定置若罔闻,纷纷通过制定法律来为转让正名,但立法出现框架化、简单化和操作性差等问题。这使得旅游资源和旅游环境的保护陷入了前所未有的危机,带来一系列饱受社会诟病的问题。因此,将旅游景区经营权转让纳入法律轨道已是大势所趋,而探讨相关的立法规制模式就成为我们不可回避的基本问题之一。

二、中央层面法律与政策调控的演进过程

在我国,对旅游景区经营权转让的规制是实践推动政府调控的过程。转让实践的不断发展和深化,促使法律与政策介入,二者之间的博弈经历了五个阶段:

(一)法律、政策的明令禁止阶段

20世纪80年代中期到90年代末期是我国旅游业开始大发展时期。随着旅游景区开发行为的加速,一些旅游景区内的土地被出租、出让,旅游景区内兴建度假区、开发区的行为开始出现。此时,无论是法律上还是政策上都对该类行为明令禁止。这主要体现在以下几个规范性文件上:第一,1985年国务院发布的《风景名胜区管理暂行条例》规定,风景名胜区依法设立人民政府,全面负责风景名胜区的保护、利用、规划和建设。明确规定旅游景区以保护为主,不得出让或者变相出让风景名胜资源,这也是从法律层面进行调控的开端。第二,1995年国务院办公厅发布《关于加强风景名胜区保护管理工作的通知》和《国务院办公厅关于改进城乡规划工作的通知》,强调不得以任何名义和方式变相出让风景名胜资源及其景区土地;不准在风景名胜区内设立各类开发区、度假区等;擅自进行开发建设的,要坚决予以纠正。

(二)政策的放宽阶段

1997年,国家级武陵源风景名胜区黄龙洞和宝峰湖的投资经营权被成功转让,随后,全国各地旅游景区经营权的转让如雨后春笋般出现。在实践如火如荼的推动下,政策上开始有所松动,具体表现为:一是建设部公布的《关于对四川省风景名胜区出让、转让经营权问题的复函》明确指出,不得将风景名胜区的经营权向社会公开或部分出让、转让给企业经营管理。根据国务院确定的“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”的风景名胜区工作方针,在国家所有、政府监管、符合规划前提下,可以鼓励社会各方面投资建设风景名胜区内交通、服务、宾馆、饭店、商店、通讯等旅游设施项目。对基础设施维护保养、绿化、环境卫生、保安等具有物业管理性质的服务项目,可以委托相应的管理公司负责经营管理。但最重要的是不能将风景名胜资源和门票专营权出让或转让。很显然,政府仍然希望控制好门票收取权。二是2002年国家九部委联合下发通知要求明确强调严禁以任何名义和方式出让,管理机构必须实行政企分开,不得从事开发相关的经营活动,不得将旅游景区规划管理和监督的职责范围任意交由企业承担。有学者认为,尽管从字面上来看,这个规定严格禁止转让经营权,但它至少传递着这样一个信号:政府要进一步划清管理机构和企业的职责,未来要对管理权和经营权实行分离。旅游景区管理体制向前迈了一大步。[1]23

(三)政策同意试点阶段

2003年,时任建设部部长的汪光焘在全国建设工作会议上表示:不能以委托经营、租赁经营、经营权转让等方式,将旅游景区规划管理和资源保护监管的职责交给企业承担。有人统计,当时全国已经出让旅游景区经营权或者鼓励出让旅游景区经营权的省、直辖市、自治区有20个以上,其中,有近400个不同的景区(点)都加入了经营权转让的行列。[2]很明显,这样的“表示”对实践并不能起到有效的阻挡作用。禁而不止后,建设部终于转而同意以特许经营权的方式在贵州进行全国唯一一个试点省份。2004年,贵州省将马岭河峡谷风景名胜区特许经营权转让给民营企业浙江青鸟,成为实行特许经营转让的首例。旅游景区的特许经营权制度至此开了口子。

(四)政策的限制阶段

在试点过程中,一些企业为追求利益的最大化掠夺性开发资源,许多转让后的旅游景区破坏相当严重。同时,面对着一轮又一轮的景区门票价格的暴涨,社会公众不断地质疑这一切与转让行为的相关性。2005年,时任建设部的副部长仇保兴在全国风景名胜区综合整治会议上表示转让有四条底线是不能突破的:政府的行政管理权不能削弱、核心景区不得推行经营权转让行为、成熟的景区以及重要的景点不得转让其经营权、风景名胜区的大门票不能让公司垄断或捆绑上市等。同时,转让试点被取消。2006年,国家林业局出台了《关于进一步加强自然保护区自然资源管理的通知》,其中第4条规定:不得以任何名义和方式出让和变相出让自然保护区土地及其它资源。面对公众的质疑与政策的进一步严厉,关于转让实践的报道有所减少。

(五)法律的进一步调控阶段

2006年《风景名胜区条例》颁布实施。该条例是国务院出台的有关风景名胜区管理的行政法规,是该领域迄今为止最高法律层级的规范性文件。该法第37条第2款和第3款规定:风景名胜区内的交通、服务等项目,应当由风景名胜区管理机构按照有关法律法规和风景名胜区规划,采用招标等公平竞争的方式确定经营者;风景名胜区管理机构应当与经营者签订合同,依法确定各自权利义务,经营者应当缴纳风景名胜区资源有偿使用费。这些规定,实际上是在坚持旅游景区门票专有权的前提下有限度的转让。2013年出台的《旅游法》重点对旅游景区门票价格与景区最大承载量进行了规定,但却回避了经营权是否可以转让的问题。从目前的实践来看,旅游景区经营权的转让早已从广度上波及全国各省市区,从深度上纵贯国家级、省级以及市县级。

从近30年国家对旅游景区经营权转让问题的调控轨迹,不难发现以下几个特点:第一, 调控方式的非法律化。在将近30年的时间里,法律对这一问题的调控仅仅限于两个规范性法律文件——1985年的《风景名胜区管理暂行条例》和2006年的《风景名胜区条例》,且二者出台的时间跨度为21年。期间,政府其实并没有间断调整,但主要依靠的是国务院和建设部、林业部等部门的工作通知、复函、领导人的讲话等政策的调控方式。可以看出,尽管政策调控体现了其应有的效率性,但存在不稳定性。第二,调控范围的有限性。根据我国对旅游景区管理体制的划分,资源不同,其分属部门也不尽相同。如风景名胜区归口建设部管理;历史文化名城及其它人文景观归口文化部门管理;国家森林公园归口林业部管理;国家自然保护区归口环保部门管理;国家地质公园归口国土资源部门管理;国家水利风景区归口水利部门管理;等等。同一旅游景区内,往往牵涉到多个管理部门,分头管理现象非常严重。不难看出,从旅游景区经营权转让的实践肇始阶段到进入谨慎发展阶段,即使政策的调控也并不具有广泛性。从笔者搜集的资料来看,在长达20多年的调控过程中,国务院政策两项,建设部政策、复函、领导人的会议讲话等共四项,林业局通知一项,九部委通知一项,建设部针对风景名胜区的行政法规两项。除此之外,鲜有其他管理部门出台相应的规定。这种各自为阵、画地为牢的管理模式,使得建设部的管辖范围仅限于风景名胜区,林业部的管辖范围仅限于国家森林公园等,对其他类型的旅游景区,如文化景观、地质景观、文物古迹等景区并没有相应的约束力。这也是政策在汹涌的转让浪潮面前苍白无力的主要原因之一。第三,调控手段的滞后性。在我国旅游大发展的背景下,旅游景区开发管理实践呈现出大繁荣的势头。从国家层面看,无论是法规还是政策的作用,始终处于被动调控状态。这种调控不仅明显滞后于实践,而且是哪里出现问题,哪里就以批示或通知的形式给予一定的建议。两个仅有的行政法规也无不体现着这样的特点。这种“堵漏”式调整方式,往往缺乏必要的先导性。[3]

三、地方层面旅游景区经营权转让的立法现状

由于种种原因,从整个调控旅游法律行为的规范性文件来看,我国明显呈现出“地方包围中央”的态势,即在中央旅游基本法长期缺位的情况下,地方通过制定旅游条例来规范本地区的旅游开发、管理行为。在对旅游景区经营权转让方面的调控亦是如此。尽管在中央层面缺乏法律的有效规制,但在实践的推动以及转让带来的庞大经济利益面前,不少地方立法体现出对旅游景区经营权转让的积极态度。考察各地的旅游条例(有的称旅游业管理条例或旅游管理条例),不难发现,不少地方政府要么以立法的形式明确规定经营权可以转让,要么对国家资金以外的投资表示欢迎。为方便研究,笔者对我国31个省、自治区、直辖市(不包括台湾、香港、澳门)的有关旅游管理的地方性法规进行梳理,发现其中14个省、市、自治区明确规定旅游景区经营权可以转让,占总数的将近一半。重庆市则设立了国有重点旅游资源和旅游区实行特许经营权制度*需要说明的是,随着《旅游法》的颁布,地方的旅游相关条例必定会进入一个与《旅游法》协调一致的修改期。由于这需要一个过程,笔者的研究仅限于《旅游法》颁布前的各地旅游条例。同时,本研究也不包括我国台湾、香港、澳门的相关立法。(见表1)。

地方性旅游法规明确规定旅游景区经营权转让为合法行为的原因可能包括两个方面:一是实践的不断鼓舞。这些年,各地旅游景区经营权转让的消息此起彼伏,有一浪高过一浪的态势。二是在无上位法可依的情况下,各地区各行其是,互为参照所致。根据我国《宪法》和《立法法》的规定,在不与宪法、法律、行政法规相抵触的情况下,各地可以根据具体情况和实际需要制定地方性法规。地方性旅游法规中涉及旅游景区经营权问题并没有上位法的指引,似乎不存在“与宪法、法律、行政法规相抵触”的情形。至于前面所提到的《通知》均不是正式的法律性规范,不具有上位法的效力。这就形成了中央立法精神模糊,上位法缺位,地方立法我行我素的立法现状。

从时间跨度看,31个省、自治区、直辖市颁布或修订旅游管理条例的时间大致在2002年到2009年间,2005年前后达到高潮。由此看来,地方性立法的时间段几乎跨越了旅游景区经营权转让实践的发展——大发展——谨慎发展——再繁荣的全部阶段。

从地区旅游发展的程度看,在立法中持肯定态度的既有东南部经济发达地区,也有中西部欠发达地区。可以看出,是否允许旅游景区经营权转让与地区旅游发展程度以及经济发达程度并无直接关系。

从立法内容看,笔者在允许转让经营权的地方性法规中选取了转让的资源范围、经营权的取得方式、转让后的监管以及受让人范围等四个方面进行比较,发现具有如下特点:

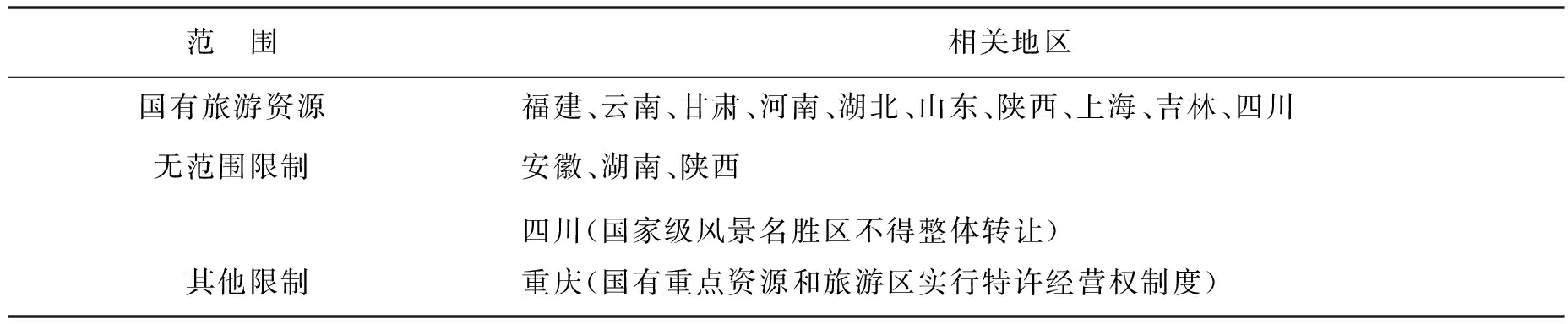

第一,对可转让的旅游资源范围没有统一的规定。这些地方立法中,有的并没有关于转让的对象范围的相关规定,有的则明确规定转让的对象为国有旅游资源,有的进行了限制性规定(如四川省规定国家级风景名胜区不得整体转让);有的规定实行特许经营权的对象为国有重点资源和旅游区(如重庆市)(见表2)。

表2 关于可转让旅游资源范围的规定

第二,经营权的取得方式规定不统一。总体而言,地方法规中规定企业取得经营权的方式包括出让和转让两种方式,具体形式有租赁、承包、竞买等。如《山东旅游管理条例》规定为租赁、承包、竞买和其他法定形式;《福建旅游条例》规定为拍卖、招标、协议等;《湖南旅游管理条例》规定为承包、租赁等方式。对于出让和转让的规定,也表明在土地资源使用年限中,政府一般允许二级、三级转让。

第三,受让人的范围规定较宽泛。受让人是转让后实际控制旅游景区、承担开发利用旅游景区资源的主体。各地立法对受让人的规定不尽相同:有规定受让方为企业、其他组织、个人的(如福建),也有规定为单位、个人的(如湖南),还有规定为单位、个人境外投资者的(如河南),但均没有对受让人的相关资质进行限制性的规定。

第四,监管和环境的可持续保护规定较少。比较各地的旅游管理条例可以发现,对于经营权转让后的监管、资源的可持续利用等涉及开发、利用与保护关系的内容,多数法规要么未涉及,要么泛泛而谈,没有实际的措施。例如《湖南省旅游管理条例》规定,取得旅游资源经营权的单位和个人,应当按照批准的旅游等相关规划进行保护和开发利用,不得过度开发。《湖北省旅游管理条例》规定了政府的收回权,即旅游经营者在经营期内违反旅游规划,造成旅游资源严重破坏或者长期闲置不开发利用的,由当地人民政府依法收回国有旅游资源经营权。《河南省旅游条例》规定出让方、转让方以及获得经营权的企业、其他组织和个人,不得破坏旅游资源和生态环境,不得损害当地居民的合法权益。除此之外,其他省份鲜有类似的规定。

通过以上比较不难发现,即使对旅游景区经营权的转让做出肯定性规定的地方立法中,仍然存在可转让的资源范围没有评估和分级、取得方式简单化、受让人无资质限制以及缺乏事后的监管机制和可持续发展机制等问题。

四、我国旅游景区经营权转让法律规制模式的述评

目前,在我国旅游景区经营权转让规制中,国家立法与地方立法之间存在严重的不平衡现象,且立法模式呈现出“地方包围中央”的态势,即由缺乏权威的管理部门制定的行政法规统领、由时紧时松的政策调控、由地方性法规各行其道。这种模式的弊端随着近些年经营权转让实践中出现的问题而愈加显现出来,具体表现在以下几个方面:

(一)缺乏上位法依据,法的稳定性和权威性大打折扣

无论地方立法的态度如何积极,不可否认的是,没有国家层面的上位法的规定,地方性立法的底气明显不足。通过以上的比较可以看出,近一半的省、自治区、直辖市的旅游管理条例并没有关于旅游景区经营权转让合法化的规定。这与中央主管部门的态度从坚决禁止到划定底线再到含糊不清有关;相关政策的出台也有朝令夕改之嫌,这些都可能造成有的地方还在观望。另一方面,观望的态势也表现出关于旅游景区经营权到底可不可以转让具有极大的不可预知性,地方性法规的稳定性和权威性便大打折扣。

除此之外,当事人的利益也无法得到应有的保护。河南夜来明实业股份有限公司与林州市旅游局在2006年签订了合作经营太行大峡谷的合同,林州市风景名胜区有限公司以现有景区、景点设施评估作价出资30%,夜来明公司与第三方北美汉唐投资发展有限公司占70%,该合同规定,自2007年元月起,夜来明公司与第三方北美汉唐投资发展有限公司共同拥有该旅游景区的经营权,期限为50年。后二企业在投入近2 000万景区建设之后,2008年6月的一天,当地政府以二企业违约为名对旅游景区强行接管。[4]再比如,2002年北京龙脉集团和辉县市以及河南新乡市的八里沟风景区所在的乡镇与乡村三级组织签订合同,联合承包经营八里沟风景区。但2006年底和2007年初,当地政府通过媒体,在国内公开再次转让旅游景区经营管理权。江西庐山(香港)旅游有限公司等在与星子县秀峰风景区管理处等有关景区经营权纠纷案中也存在政府强行接管的问题。[5]笔者以为,当地政府撕毁合同强行接管固然是公权力侵害法人权益的极端表现,但与双方法律关系不稳定,权利义务得不到法律的有效保障不无关系。

(二)立法层次较低,缺乏体系化

我国秉承大陆法系的立法体系,立法上讲究统一性、完整性、体系内部的逻辑性和体系上的层级性。一般的立法层级为法律、行政法规、地方性法规、地方规章等。旅游管理条例属于地方性法规,其仅在该行政区划内有效,适用范围非常有限,不具有广泛性,立法层级也较低。其实,旅游景区经营权转让涉及国有资源的利用、收益、保护以及可持续发展等重大问题,需要国家层面的立法全局把握,仅有地方性法规的立法层次显然是不够的。

(三)立法理念落后,内容简单化

旅游景区经营权转让问题是个实践推动立法的案例,地方立法对经营权转让作出肯定性的规定,大多是建立在考虑将资源优势转化为经济优势的基础上。至于法律概念的界定、转让合同的签订程序、景区资源评估体系、监督机制体系以及资源保护机制等内容很少反映在立法中。这也是一些地方政府对于经营权转让后无法控制资源的恶性破坏而饱受诟病的重要原因。

(四)地区间的立法差异导致法律适用困难

纵观我国31个省、自治区、直辖市的旅游管理地方性法规,有明确规定转让合法的,也有避而不谈的。这就形成各地在立法上画地为牢、各自为阵的局面,不同地区立法规定截然不同,这无疑会给法律的适用带来极大的不便,表现在以下几个方面:一是坐落于区域边界之间的资源可不可以转让容易引起争执,具体的适用出现法律的真空地带。当然这也与旅游景区的边界划分不清有关。二是容易出现同案不同判的结果。三是会出现当事人选择性守法,对自己有利就守法,对自己不利就不守法。

(五)当事人之间的权益冲突难以解决

一般而言,旅游景区经营权的转让以国家所有权为基础来进行。在瑞安市寨寮溪风景名胜区飞云湖景区经营权转让中(2005年),景区建设开发权、经营管理权等被转让给受让企业,但由于与景区内12个行政村无法达成共识,使得经营权转让根本无法落地,转让协议成为一纸空文。这显然是旅游景区所有权人与土地所有权人不一致所致。即使转让成功,有时也存在旅游景区经营权的年限与土地承包经营权的年限不一致的问题。[1]27而这些问题的解决涉及立法权限的划分,显然不是地方立法可以解决的。

五、我国旅游景区经营权转让立法模式愿景

在我国旅游景区经营权转让的调控中,其最大的弊端是缺乏立法层级高、具有统一性和稳定性的法律规范进行调整,大量的经营权转让实践仍在黑暗中摸索。这对于建立法治化的旅游市场是极其不利的,更不利于依法兴旅目的的实现。旅游景区经营权转让实践能在没有法律空间的状态下持续长达20余年,一定有它存在的合理因素。刘敏博士认为,中国特殊的景区产权制度、产权安排对景区经营效率的影响、投资回报效率、土地资本价值、近年来国家对产业结构的调整、游憩用地配置不足及地方政府的利益需求等都是其重要原因。[6]法律应当反映社会生活,并适应社会生活。旅游景区经营权转让实践可以不顾法的禁止大行其道显然是由于现行法已经与社会现状、景区运行实践不符,利益相关者急于寻求出口所致。那么,旅游景区经营权转让问题是否可以看做是一种良性违法行为呢?德沃金认为,尽管一个有效率的政府值得称赞,但还有一种更重要的价值是由合法性来实现的。[7]50况且,所谓良性违法与法治社会格格不入已是共识。

目前,旅游景区经营权转让中存在的诸多问题已经不容忽视,一些旅游景区经营权转让后资源遭到严重破坏已是不争的事实。景区转让分级制度,景区财产评估体系、景区环境保护和可持续发展体系、转让后监管体系的建立等重要问题还没有相关的法律规定。只有将旅游景区经营权转让纳入法治的轨道才能令其走上良性的发展轨道。因此构建统一的旅游景区经营权转让制度无疑是迫切的和必要的。当务之急是应当把旅游景区经营权转让放在整体制度构建与完善的前提下进行统筹考虑和统一指导,并且以现行的法律法规为基础,逐步建立起统一的旅游景区经营权转让法律制度和完善转让程序,使得转让行为在法律规制的轨道内依法依规有序进行。[1]33

因此,我国旅游景区经营权的相关法律调控模式应当采取国家层面统一制定法律为主,地方根据实际制定地方性法规为辅的原则。理由如下:第一,统一立法规范多方主体的利益纷争。旅游景区经营权的转让涉及经营权与管理权、经营权与当地民众的生活生产权利、经营权与地方财政、经营权与资源保护的关系以及国家资源有效利用的问题。这些问题涉及到公权力与公权力的冲突、公权力与私权利的冲突、财产的权属问题等,不是一部部门法或是地方性法规就能解决的,必须站在国家层面的高度进行全局考虑,这需要强有力的法律给予支撑。第二,统一立法协调多头化的管理现状。我国旅游景区管理部门众多,管理权限交叉且分散。各部门分散立法的模式不仅无形浪费了立法资源,部门利益不同也会导致法的实施具有局限性。制定统一的法律可以突破部门利益的局限性,便于站在全局考虑问题。同时,多头管理的现状如果一时改变不了,则需要多部门对旅游景区进行协同管理,而协同管理更需要法律上合理而细致的分工以及有利的保障。第三,统一立法有利于旅游资源的统筹管理和利用。尽管法律规定旅游资源属于国家或集体所有,但实际的管理者则是地方政府。资源的属地管理与财政的属地性不可避免地滋生着地方保护主义。目前我国地方政府对旅游景区经营权转让积极立法大多是基于地方财政收入的考虑。地方立法由于缺乏统一而细致的规范引导,容易偏重于考虑地方利益,从而可能在立法方面引发新的地方主义,影响国家统一立法的通畅性和权威性。[8]最后,还是让我们以德沃金一段话为结语:“作为整体的法律的约束有益于社会,它是防御偏私、欺骗和腐败的安全措施……它确保法律被理解为属于一种原则问题——平等对待社群的所有成员。”[7]51

[1] 林明玉.我国景区经营权转让法律制度的研究[M].重庆:西南政法大学,2010.

[2] 张河清,苏斌,周荃. 旅游景区经营权转让研究综述[J].湖南财经高等专科学校学报,2007(2):92.

[3] 邓敏,陈实.基于政策演变的景区经营权转让的实践问题分析[J].桂林旅游高等专科学院学报,2006(12):685.

[4] 李明德.太行大峡谷经营权转让引发的思考[EB/OL].(2008-09-24).http://www.hnta.cn/Gov/dongtai/rdls/2008-09/2410981.shtml.

[5] 江西庐山(香港)旅游有限公司等诉星子县秀峰风景名胜区管理处等景区经营权租赁合同纠纷案[EB/OL].(2014-08-25).http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_117495553.html?match=Exact.

[6] 刘敏.中国景区经营权转让研究综述[J]. 地理科学进展,2012(11):1492-1502.

[7] 雷蒙德·瓦克斯.法哲学:价值与事实[M].谭宇生,译.北京:译林出版社,2013.

[8] 杨富斌,韩阳.我国旅游景区管理法制状况述评[J].北京第二外国语学院学报,2006(1):1-18.

[责任编辑:郑继汤]

Studies on Legislative Model of Operational Right Transfer in Scenic Areas

WANG Hui-jing

(School of Law and Politics, Beijing International Study University, Beijing 100024, China)

Transferring the operational rights of scenic areas exists objectively in our country. Official policies have played more important role than legal adjustment in central division for many years. Many provinces have made rules to adjust transferring the operational rights of scenic areas with no higher-level law to support them. Moreover, there are many defects in current legal adjustment system such as the absence of law of higher levels, local statutes lying in a low legal level, limitations of legislative concept and disunity of the application of law. According to the coming era of the great tourism, it is the highest priority to unify the operational right transfer of scenic areas by legal adjustment.

scenic areas; transferring operational rights; legislative model

2015-09-22

北京市优秀人才培养资助项目(PYZZ090504001243);北京市法学会法学研究课题(BLS(2015)B013);北京第二外国语学院人文社会科学研究项目(11BA003)

王惠静(1971-),女,内蒙古包头人,北京第二外国语学院法政学院副教授。

D901

A

1674-3199(2016)01-0064-08