桩基础建筑物渗流要素分析研究

桑星德

桩基础是一种优良的地基处理方法,适应不良地层的能力强,而且因为混凝土材料具有较低的低渗透性,还可作为防渗结构,具有附加抗渗效果。在天然地基下建筑物不满足结构稳定条件时,地基处理可利用桩基础稳定性强的优点形成桩基础结构。所有水利建筑一样,对渗流的研究是伴随水利行业发展的其中一部分。渗流是影响结构稳定性的重要因素,渗流计算也是结构破坏的预防[1]。在大量的水利学者在结构设计施工过程中,总结了一系列渗流计算和防渗的经典方法,解决了大量的渗流难题。但具体到桩基础建筑物中,由于桩土材料性质的差异,桩基在地基中的不连续,也不能单一的视之为防渗体。桩基在提供地基承载能力的同时对渗流场和应力场的影响仍然需要进一步的研究。所以,笔者认为研究桩基础建筑物的渗流问题很有必要。

1 渗流基本理论

1.1 渗流连续性方程

对不可压缩液体,连续性方程[3]为:

1.2 渗流运动方程

实际液体在介质中流动,当粘滞性不能忽略时,取实际液体的微分平行六面体,边长分别为为。研究六面体上的作用力,包括每个面有一个正应力和两个切应力,现单独取x方向根据牛顿第二定律建立平衡方程得到:

1.3 渗流微分方程

将达西定律带入到渗流连续性方程中即可得到关于渗流的拉普拉斯方程:

1.4 渗流边界条件

地基渗流不是无为发生的,渗流的发生及程度是由边界条件决定的,给定一种边界条件,它就会支配水流发生一种特定的渗流状态。边界条件有三类。

渗流边界条件较为简单时,利用三种边界条件求解拉普拉斯方程便可得到理想的解答,但一般工况下,渗流边界条件较为复杂,很难得出解析解,这时,渗流分析的有限元法为我们提供了又一种思路。

2 有限元计算原理

渗流计算有限元法[5]是将连续的渗流场用有限个单元的集合体来代替,将这些单元用节点连接,用函数关系表示每个单元的水头分布,然后给定一定精度,求解渗流场中节点在满足该精度下的水头值。

给定常水头边界后,可以得到线性方程组:

[K]{h}=[F]

其中,[K]为渗流场总渗透矩阵,{h}是未知水头的水头列向量,[F]为已知边界水头的列向量。

3 关于渗流有限元法的工程实例计算

3.1 结构选取

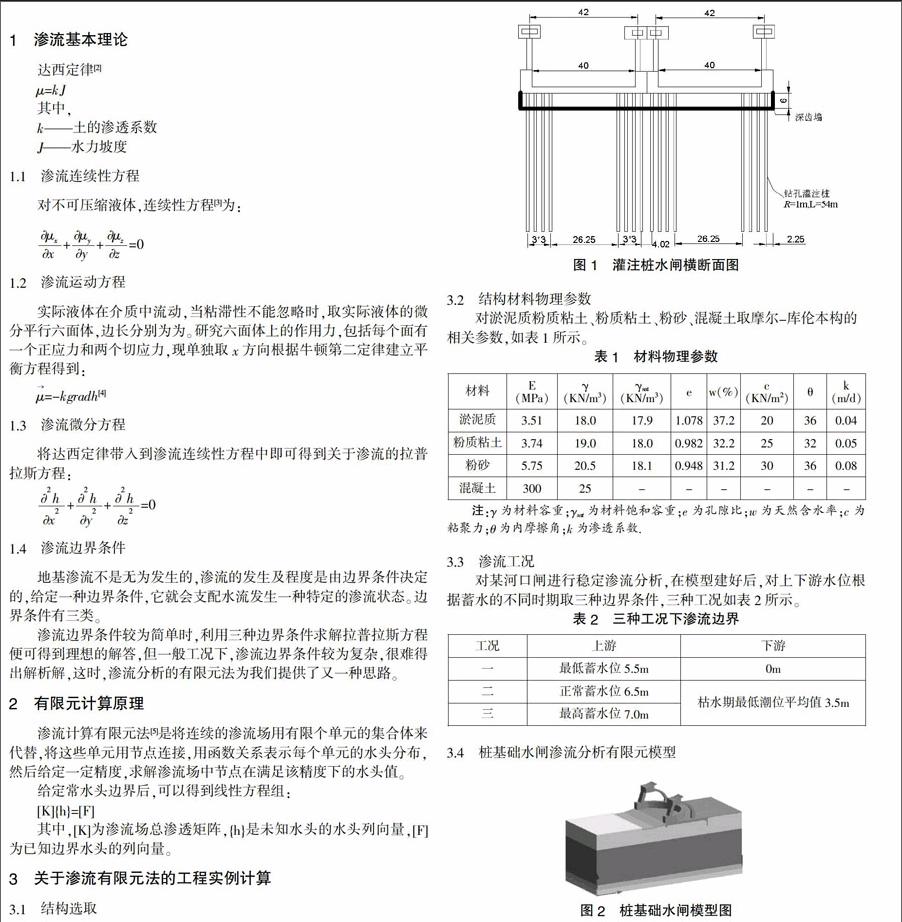

某河口闸[6]结构整齐,双闸门具有对称性,闸底四排灌注桩,每两排也对称分布,外部桩距外部边界距离为2.25m,内部桩距内部边界距离为2.01m。闸基位于淤泥质粉质粘土层,其下为粉质粘土层和粉砂层,各土层衔接流畅但不平行。考虑到这些位置粉质粘土占主要部分,所以将地基沿竖向模拟为物理性质接近的三层土,第一层为淤泥质粉质粘土层,层厚15m,第二层为粉质粘土层,层厚为35m,第三层为粉砂层,层厚为10m。模型沿水平向取130m。沿横向取49.5m。在顺水流方向桩的个数为每排12根,桩间距为3m,横向分布有四组桩,桩间距也为2m,每两组呈对称分布,中间两组桩相距4.02m,靠岸坡的两组桩距岸坡距离为2.25m。底板灌注桩总桩数为192根,取对称的96根。

3.2 结构材料物理参数

对淤泥质粉质粘土、粉质粘土、粉砂、混凝土取摩尔-库伦本构的相关参数,如表1所示。

3.3 渗流工况

对某河口闸进行稳定渗流分析,在模型建好后,对上下游水位根据蓄水的不同时期取三种边界条件,三种工况如表2所示。

3.4 桩基础水闸渗流分析有限元模型

4 分析与结论

4.1 桩基础地基

在工况一下,最大总水头仍在进水口位置,深齿墙底部的水头值为3.2m,与天然地基对水头的消耗相同,但桩附近的水头重新分布,在以上游齿墙和下游闸底板端部为分界线,齿墙以上的较大水头所占的比重为5.3%,而天然地基所占的比重为35.7%,闸底板范围内,水头值在1.83m-3.25m之间,在整个水头分布中所占的比重为86%,占整个渗流场总水头的绝大多数,而天然地基中比重为24%。可以看到,桩基础可以降低高水头所占比。减小了水流渗透的能量。

进水口和出水口以及齿墙仍是渗透坡降最大的地方,进水口有最大渗透坡降,值为0.125;最小渗透坡降为0,所占的比重为24.3%。而天然地基所占的比重为44.8%。在桩附近的渗透坡降值要大于天然地基,在坡降值0.02以上的渗流区域,桩基础水闸占75.7%,天然地基占55.2%。可知,桩基础可以减小渗透坡降,但在闸底板下带桩附近,渗透坡降值却大于天然地基。

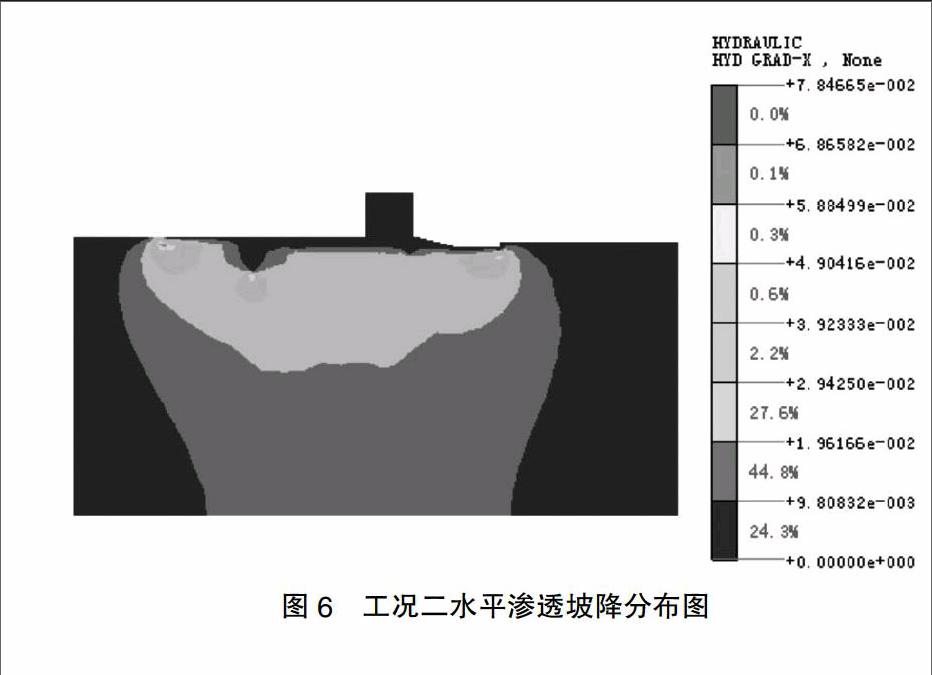

在工况二下,最大总水头值为6.5m,齿墙底部水头值为5.25m,上下游水位差为3.0m,在桩附近,也出现了与工况一相同的规律,齿墙以上的较大水头所占的比重为5.3%;闸底板下4.5-5.25m水头范围占比也为86%。由于下游水位上涨为3.5m,从闸底板下游端部开始至下游出水口,有1m水头差,桩基础使这个范围内水头差所占的比重只为7.5%,而天然地基却有40%。进水口最大渗透坡降值为0.08;最小渗透坡降极小但不为0。

在工况三下,最大总水头值为7m,齿墙底部水头值为5.54m,上下游水位差为3.5m,在桩附近,齿墙上游的较大水头所占的比重为5.3%;闸底板下4.5-5.25m水头范围占比也为86%。进水口最大渗透坡降值为0.1;最小渗透坡降极小但不为0。

4.2 结论

在一般水利工程中,蓄水期由于水位上涨,上下游水位差增大,渗透坡降增大,结构最有可能发生渗透破坏,最典型的三个部位上游入水处、下游出水口,和齿槽处的渗透坡降比其他部位大。桩的植入[7]可以改变地基水头分布,与天然地基均匀分布不同,灌注桩水闸出现桩基附近水头大,其他部位水头小的特点。桩基还可以降低渗透坡降,相比于天然地基,降低了土体发生渗透破坏的概率。桩的植入可以减小下游透水层的渗流量,实际上是桩作为非排水性材料,占据了水的流动空间。桩基础以承重作用为主,兼顾防渗效果,在不良的软土地基地基中可以考虑使用桩基础水闸。

【参考文献】

[1]林继镛.水工建筑物[M].北京:中国水利水电出版社,2009.

[2]吴持恭.水力学[M].高等教育出版社,北京:2008.

[3]孔祥言.高等渗流力学[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2010.

[4]毛昶熙.渗流计算分析与控制[M].北京:中国水利水电出版社,2003.

[5]杜延龄,许国安.渗流分析的有限元法和电网络法[M].水利电力出版社,1992.

[6]陈宝华,张世儒.水闸[M].北京:中国水利水电出版社,2003.

[7]卢萌盟,谢康和,周国庆,等.不排水桩复合地基固结解析解[J].岩土工程学报,2011(4):574-579.

[责任编辑:王伟平]