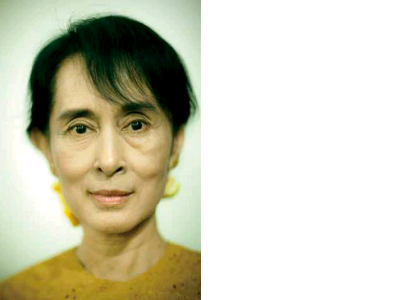

昂山素季 2011年11月

姜晓明

2011年11月,我和同事由昆明飞往缅甸仰光,采访昂山素季。一年前,她被军政府断断续续软禁长达15年后重获自由。

我和同事走出酒店,在路边拦了一辆出租车,同事说了声“昂山素季”,司机便开着这辆上世纪报废的丰田老爷车一路疾驰。前座脚踏板处锈烂一个洞,开裂的柏油路在下面嗖嗖闪过。听说采访昂山素季的外媒有时会被跟踪,我瞅了一眼后视镜,车尾冒着蓝烟,一切如常。在临近黄昏的热浪里穿行约一刻钟后,车在城北的大学路上调了个头,停在一扇灰色大门前。我们没有马上走向大门,而是目送司机开车离去。

大门和院墙上焊接了一排利齿,上面密布着刀片防护网。同事轻叩了两下门,大门上巴掌大的窥望窗里出现一个戴眼镜的男人,他略为迟疑后打开了门。门房外站着3个男人,下身围着隆基,一只亢奋的棕色哈士奇犬前爪扒在木栅栏上跃跃欲试。

开门人把我们引进庭院,水泥路面像是刚翻修过,上面泛着粗砺的砂浆,几棵碗口粗的槟榔树笔直地立在路旁,一条长长的绿橡胶管如蛇般在草坪上扭动,嘴里喷着水花。稍拐了个弯,便出现了那栋著名的二层别墅建筑,被一盆盆黄玫瑰和粉色月季簇拥着:灰墙皮部分剥落,红瓦顶被雨水浸黑,门窗上焊接着铁护栏。

我们转到小楼的背阴处,眼前突现一派热闹景象,一场茶话会正在这里举行。一群年轻人三三两两地交谈,我绕过一个T恤上印有昂山头像的小伙子,看见人群里的昂山素季,她和一个黄发女孩聊着什么。她穿件镂空花纹的土黄色斜襟衫,下身是黑色暗花纱笼,乌黑的头发上缀着几朵黄玫瑰。一会儿,一个牛仔裤男孩加入进来,接着是一个连衣裙高跟鞋女孩。昂山素季吸了一口手中的苹果汁,微笑地看着他们。我退到花池边换上长焦镜头。人群中有人提议要与她合影,清瘦的昂山素季站在他们中间,显得优雅得体。这些年轻人中有知识分子、演艺界明星,每个人脸上都洋溢着笑容。几天前,她戴着花环在民盟总部的主席台上激昂演讲,不大的会场里挤满了媒体记者和她的支持者,台下一双双眼睛充满虔诚,我在缅甸寺庙里见过同样的表情。

夕阳西下,围栏外暗沉的茵雅湖水无声流淌,这栋灰冷的别墅看上去就像一艘搁浅于岸滩的旧战舰。茶话会接近尾声,几名年轻人围着它,追着最后一抹阳光嬉笑拍照。

我和同事被带到一楼会客厅,“How do you do?”坐在沙发上的昂山素季起身向我们问好。客厅不大,陈设相当简单,昂山素季坐在窗对面的沙发椅上。

天花板和墙壁上有几盏昏弱的灯,我把感光度调高,光圈开至最大。昂山素季挺直腰身,睁大眼睛专注地听着提问,回答问题时会伴着用力的手势逐渐加快语速,我设定的快门速度无法抓住她的表情,于是放下相机。墙上挂着一幅她父亲的巨幅画像,这幅无框的波普风格画像已失去原有光泽,但上面的互补色彩依旧鲜明;窗外已被夜色晕染,玻璃上映着我们模糊的影像。采访的节奏比预想的快,同事的问题很快问完了。如此暗的光线无法拍摄环境肖像,她那双清澈闪亮的眼睛帮了我,我决定拍特写。

我们走出客厅,几名身材高大、穿白衬衫的美使馆人员鱼贯而入,客厅的门重新关上,门廊里还飘着古龙水的味道。

我们带着如释重负的喜悦来到庭院,白天的热闹已彻底散去,一切又恢复了原有的寂静。门房前的三名男人双手合十向我们道别,那只哈士奇犬在栅栏缝隙间用一只眼睛瞄着我们。

走出大门,我抬头看到昂山将军的照片高悬门顶,被庭院里探出的一盏灯照亮。