来华诺奖得主称他们不是“学霸”:“要发现科学而不是发表论文”

◎本刊记者 季天也 撰文/摄影

来华诺奖得主称他们不是“学霸”:“要发现科学而不是发表论文”

◎本刊记者季天也撰文/摄影

第三届“诺贝尔奖获得者医学峰会暨中美院士论坛”,于9月2日至3日在成都举行。5位诺贝尔奖得主(另有一位因忘带护照,当天未能抵华)、十几位中外院士和国内外专家齐聚蓉城,围绕精准医疗、中医药学等学科和生物医药产业的多个热点话题进行探讨。《环境与生活》记者赶赴“天府之国”,现场聆听了诺奖得主谈起的重大科学发现的机缘,并对其中两位分子生物学大咖——美国马萨诸塞州大学医学教授克雷格·梅洛和哥伦比亚大学生物学教授马丁·查尔菲进行了专访。

9月2日上午,第三届“诺贝尔奖获得者医学峰会暨中美院士论坛”,在成都香格里拉大酒店隆重开幕。众多参会者慕“诺奖得主”之名而来,现场座无虚席,有几十名观众只好站着参会。此次峰会由中华中医药学会、中国高科技产业化研究会、中国医师协会、诺贝尔奖得主国际科学交流协会(ISSCNL)联合主办,并得到成都市政府支持。

开幕式过后,来自不同国家不同研究领域的5位诺奖得主参加了中央电视台《对话》栏目的录制,《环境与生活》记者在现场聆听了他们的讲述。

作为一项顶尖国际奖项,诺贝尔奖表彰的都是世界级科研成果。美国科学院院士、理论物理学家谢尔登·格拉肖,因奠定了当代理论物理学中“电弱统一理论”的基础,与同事史蒂文·温伯格和阿卜杜勒·萨拉姆共同获得1979年诺贝尔物理学奖;以色列科学家阿龙·切哈诺沃,因发现了泛素调节的蛋白质降解,获得2004年诺贝尔化学奖;英国生物化学家和分子生物学家理查德·罗伯茨,因率先发现核酸的生物转换过程而获得1993年诺贝尔生理学或医学奖;美国马萨诸塞州大学医学院分子医学教授克雷格·梅洛,因和斯坦福医学院病理学和遗传学教授安德鲁·法尔共同发现了人体内RNA(核糖核酸)干扰机制,获得2006年诺贝尔生理学或医学奖;美国哥伦比亚大学生物学教授马丁·查尔菲和美籍华裔科学家钱永健(钱学森堂侄,于2016年8月24日因病逝世),因共同发现和研究绿色荧光蛋白可作为发光的遗传标签,获得2008年诺贝尔化学奖。

“我们都不是‘学霸’”

大屏幕上展示了一个令所有诺奖获得者难忘的地方——瑞典斯德哥尔摩音乐厅,诺贝尔奖颁发仪式就在这里举行。在主持人陈伟鸿的引导下,“对话”正式进行。一名学生观众首先提出了一个不少人都好奇的问题:诺奖得主在学生时代,是学霸、问题少年还是没存在感的“透明人”?

理查德·罗伯茨和马丁·查尔菲都回答,他们不论学习态度还是考试成绩,在当时都不是大众眼中的“好学生”,甚至挂科、翘课也不新鲜。罗伯茨还坦言,自己是个叛逆的学生,曾令不少老师反感,高中还曾留过级。同时,由于台球打得好,他差点儿走上了运动员的道路。

阿龙·切哈诺沃则表示,自己的大学成绩离“A”(相当国内的“优”)很远,数学还一度是短板;克雷格·梅洛的兴趣学科虽然明确定位在生物学领域,他学得也很认真,但大学成绩并不拔尖儿。

谢尔登·格拉肖是个数理偏科生,本科三四年级时还主动选修了几门理论物理学范畴的研究生课程。“我喜欢科学和数学,也是量子物理学研究方面最好的毕业生之一。但我不喜欢文学和哲学。”以成绩来论,他似乎是5人中唯一和“学霸”沾边的人。

谈到刚得知自己获得诺贝尔奖时的情景,查尔菲的一句“我在睡觉”,引爆了全场观众的笑声。他告诉大家,告知他获奖的电话打来时正值半夜,还在梦乡中的他错过了这通电话。醒来后,他想起诺贝尔奖应该已经揭晓,于是登陆了诺贝尔奖的网站,没想到竟看到了自己的名字!眼睛一闭一睁,这么大的惊喜就降落在自己头上。“这是我人生中最奇葩的场景。”从抑扬顿挫的语调中,记者仿佛感受到当年的查尔菲被“Oh My God(我的天呐)”表情包瞬间附体的样子。

2006年诺贝尔生理学或医学奖获得者、美国马萨诸塞州大学医学院分子医学教授克雷格·梅洛,接受《环境与生活》杂志采访。

“必须谦卑地看待这个奖项”

诺奖得主是不是一群幸运的人?罗伯茨直截了当地用“Absolutely(绝对是)”来回答。他说:“科学家总有各种各样的发现,只有少数科学家的发现能获得诺贝尔奖,这并不代表他们比其他人更聪明,他们只是多了一份幸运。但必须要记住,幸运不可能垂青没有准备或者急功近利的学者。如果一直抱着冲击诺奖的心态做研究,你肯定会失望的。”

格拉肖也表示,“获得诺奖确实是非常令我自豪的成就,就和大学时代获得学位的成就感一样。但我不太认同把诺奖的含金量包装得很极端,它不像田径比赛有一系列量化标准,没有人的科研目标是奔着拿诺奖去的,也没有人能事先知道自己的研究是不是足以获奖。”他还补充道:“能够获诺奖,兴趣的重要性不亚于运气,如果你不喜欢就不可能做到。”

对科学家而言,获得诺奖是专业的认可还是社会的标签?

初中生在语文学习的活动中进行全面练习,培养听说读写以及思考的能力,将学生对文字的应用能力和思维朝着更好的方向发展,提升学生的审美观念和文化传承的素养。

“获得诺奖的确是我事业的高潮,证明了我过去的一些成就,”对这个提问,查尔菲结合自己的经历说道,“但是它并不代表我现在从事的领域和工作——也是我更感兴趣的。实际上我获诺贝尔奖的科研工作,早在十几年前就结束了,因为评奖的过程本身有一定滞后性。”他还指出,科学研究需要不断有或大或小的新成果来振奋精神,即使得诺奖的喜悦,也不过一周左右的“保鲜期”,因此诺贝尔奖很难成为一个学者科研生涯的终点。如果毕生的科研工作只有一次类似获得诺奖这样值得称道的成就,是很郁闷的。

令人敬佩的是,这些拿到业界至高荣誉的科学家,心态平和如旧。克雷格·梅洛感慨:“我的获奖研究是在线虫领域,我要感谢这些神奇的小生物,是它们启发我的团队揭示了RNA干扰机制。你获得的这个荣誉,其实是颁给你所从事的领域,而不是给你个人的,所以我们必须谦卑地看待这个奖项。”

好奇心和想象力最重要

在科学家的成长过程中,究竟什么是最重要的?《对话》栏目组安排了一道选择题,选项包括好奇心、想象力、明师、灵感、志向、挑战权威、忍受孤独和保持睡眠,最后一项是个问号,留给诺奖得主自己补充。每位诺奖得主可各选两项自己认为最重要的因素。

最终,“好奇心”和“想象力”得票最多。

格拉肖选择“好奇心”的理由十分本真,“我觉得作为宇宙中的一分子,我有义务去了解我们的星球和宇宙。这种好奇心就是驱动我探索它们的源动力。”他回忆,上世纪60年代,他发表的博士后论文正是好奇心驱动的作品,但由于当时他的成就和影响力有限,这篇文章当时的引用率为零。然而十多年后,这篇一度被遗忘的论文,竟然成了他获得1979年诺贝尔物理学奖的基石。在取得诺奖后,好奇心仍驱使着格拉肖继续挑战自己,探索未知的领域。

阿龙·切哈诺沃是以色列第一位获得诺贝尔奖的人,他透露,昔日服兵役的经历对他的科研攻关大有裨益。“要想在没有导航和任何信息的大沙漠里攻坚克难,不充分调动好奇心、发挥想象力,是很难成功的。”

克雷格·梅洛也主张,没有好奇心,就没有知识,许多美妙的发现也不会发生。

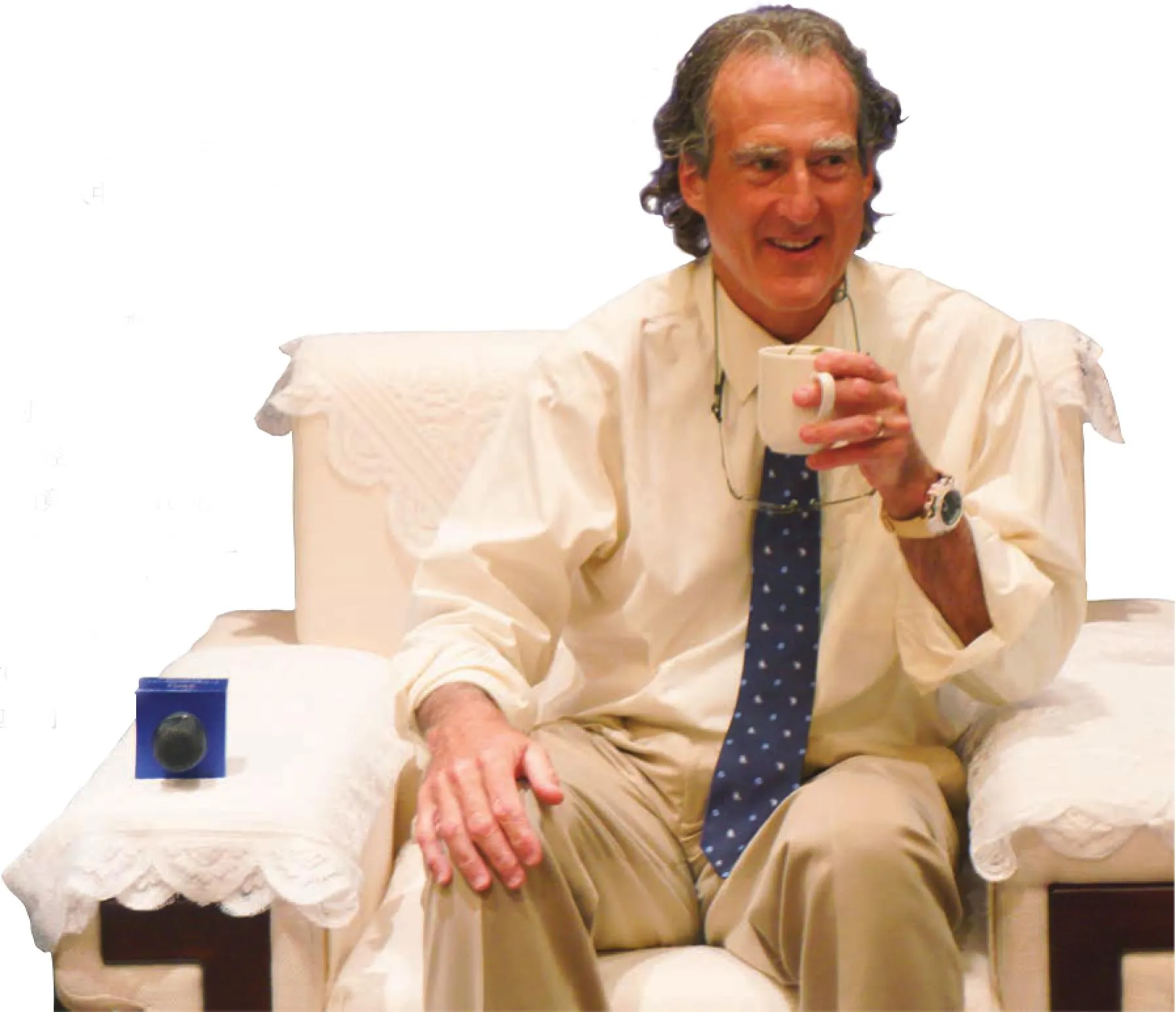

2008年诺贝尔化学奖获得者、美国哥伦比亚大学生物学教授马丁·查尔菲,接受《环境与生活》杂志采访。

新发现比获奖更令人激动

了解完诺奖得主的心路历程,结合他们的科研方向及此次峰会的医学主题,《环境与生活》记者会后分别采访了马丁·查尔菲和克雷格·梅洛。

查尔菲不喜欢科研领域的资格论,他主张,年轻的科学家应该自由地追求和探索自己热爱的事物,而不能总由长辈或自己的导师掌着舵。“有一天,我的一个新研究生来找我说,她发现了一些之前从来没人注意到的东西,然后自己就潜心去研究了。如果她这个课题是别人让她做的,她做出的成果就不会像她自己发现的那样有惊喜和成就感。”

“以您的自身经历来看,一个科学家想要成功,最重要的是什么?”记者问道。

“如果你以钱来衡量成功的话,那就别搞科学了,科研绝对不是来钱的路子。真投入研究的人,谁都不是冲着诺贝尔奖去的,也没有人知道怎么做才能获这个奖。”查尔菲告诉记者,在很多外人看来,诺奖得主领奖时的内心戏应该是:哇,辛苦了这么多年,终于拿到它了!而他当时真实的心境,则是为自己发挥了科学家应有的价值而欣慰。他说,“领奖时的喜悦其实远远没有刚收获一个新发现时的那种欣喜若狂。科学家的成功,重点在于为人类的知识宝库添加新内容,推动了科技和社会的进步,这才是最令自己兴奋的,也是我事业的目标。”

查尔菲纠正了许多人对科学家成就的认知误区。“我最讨厌听人说,某某科学家了不起,理由是他们在《自然》《细胞》《科学》这样的权威期刊上发表了文章,而不是在某某领域有了某种新发现。发表的论文有毛病还能再被撤下来呢,有什么了不起!要是发论文也算科研成就、也能捞钱,那我干脆胡写一通也发表上去,岂不赚翻了?”

最后,查尔菲十分不认可影视作品里因为一个小错而导致巨大灾难,以及企图毁灭世界或肆意改造生物的科学家形象。“科学家就是普通人,现实中可没那么大本事。生活中任何看似平凡的人,背后都可能有很吸引人的传奇经历。这么看的话,所有人都不是普通人。”

第三届“诺贝尔奖获得者医学峰会暨中美院士论坛”主会场座无虚席

“任何疾病都和基因挂钩”

克雷格·梅洛是5位诺奖得主中最年轻的一位。他获得诺贝尔生理学或医学奖时才46岁,而获奖成果——RNA干扰技术(RNAi)是在38岁时发现的。这项技术可以阻止特定基因的表达甚至将其剔除,实现“基因沉默”,用来探索基因功能和治疗基因引起疾病。

梅洛用通俗的语言告诉记者,作为记录和传递遗传信息的物质,DNA和RNA这两类分子相当于我们体内的源代码,研究基因的科学家就好比程序员。由于RNA是基因表达的传声筒,追根溯源地干扰它携带的某些指令,就能选择性“封印”致病的基因,使得相应的疾病或缺陷表达不出来。

RNA干扰是个革命性的发现。对此,梅洛归纳了3个方面的帮助。

首先,任何疾病都是和基因挂钩的,RNA干扰可以让我们从根本上了解病理基础;第二,它能治疗具体的疾病,比如常规疗法尚且一筹莫展的阿尔茨海默病、部分癌症等;第三,有助于人进一步了解机体的老化机制。

梅洛的这项研究已经问世十多年了,如今已有很多RNA干扰技术制成的药。但作为一项比较“年轻”的技术,这类药的价格还处在高高在上的水平。梅洛解释,任何刚研发出来的新药、新技术肯定都很贵,随着技术的提高,其成本在未来是越来越可控的。“其实,生产RNA干扰药物的设备是很便宜的,也就是买个手机的价格。”梅洛认为,RNA干扰疗法目前的挑战在于,如何能把药物精准地送到靶组织。随着国际精准医学的发展,精准给药的难度会逐渐降低,到时候就像糖尿病人注射胰岛素一样,患者自己就可以注射。”

此外,RNA干扰还可以制成对抗虫害的“生物武器”。通过关闭害虫体内负责耐受农药等有害成分的基因,使害虫在更小的农药剂量下就能被杀死,从而减少农药的用量和毒性残留。当然,这种具有精准设计的“武器”专一性很强,对人类和其他生物都不起作用。

不过在梅洛看来,RNA干扰技术的真正价值,其实并非治病,而是帮助人类更清晰、更全面地了解人体自身的运作机制。当人体这个大系统有某个机制出了故障,必有某处基因存在异常,这就需要得知道其工作原理并找出故障码的位置。“RNA干扰是基础科学的一种非常重要的探究工具,让我们知道哪个基因是干什么的,它出了毛病会有什么后果。如果我们不了解最本质的原理,也就难以剖析病因。”

自1901年设立以来,诺贝尔奖已经表彰了全球几十个国家的超过900名获得者,他们在各自领域为人类做出了重大贡献。作为科学界的至高奖项,诺贝尔奖对于科研成果的激励,无疑是人类对于科学发现的强有力的推进器。

本栏目责编/季天也jtyair2013@vip.163.com