云南彝族村寨选址的生态考究与生存诉求

刘荣昆+朱红

摘 要:彝族是西南地区较典型的山居民族。云南彝族在村寨选址中表现出生态考究和生存适应的二元同构,即生态与生存的耦合。生态环境对彝族的生存活动具有决定意义。为了保证生存活动正常运行,彝族把保护生态的理念融入生存实践活动中,通过保护森林、分散居住等方式来确保生态环境能够持续支撑生存活动的开展,从而在彝族村寨的人居环境中孕育出人与自然共生的理念和现实图景,这对于当下美丽乡村建设中重视生态环境、保护生态文化等思想有一定借鉴意义。

关键词:云南彝族;村寨选址;生态生存;分散居住

中图分类号:X171-4 文献标志码:A 文章编号:1671-1254(2016)04-0037-09

生态文化乃当下学术界热门论题之一,研究成果丰硕,其中相当一部分成果的观点主要倾向于自然中心主义,尤为强调尊重自然、顺应自然。尊重和顺应自然无疑是生态文化的重要组成部分,但容易忽视人类在生存驱动下利用自然的智慧和技艺,且并不是所有的利用自然都等同于破坏环境,某些对自然的合理利用甚至能给予自然实现价值的机会。云南少数民族的村寨选址因受神话、预兆等因素的影响,看似具有偶然性,实则具有较强的必然性,因为居住环境与生存休戚相关。约阿希姆·拉德卡这样形象地表达人对自然的依赖关系:“没有水人会渴死,没有植物和动物人会饿死,没有阳光人会萎缩。”[1]这表明村寨选址不可能随意为之,而是理性思维的结果。村寨选址涉及到人们对生态环境的理性认识,是生态文化研究不可规避的一个重要内容。在学界关于村寨选址的研究中,麻勇斌认为“苗族村寨选址的生态智慧主要源于苗族元哲学思想和富有适应性的传统知识体系”[2],梁玉华认为“我国传统村寨的选址布局长期以来受传统风水观支配”[3]。目前,有关村寨选址方面的研究还较少,从生存需求的角度探讨村寨选址动因的研究尚未见于学界。山居民族的村寨选址讲求生态环境与生存条件的结合,生态环境对于是否适合生存具有决定意义。彝族人口众多、分布广泛,其村寨选址在我国西南山居少数民族中具有典型意义,通过研究彝族的村寨选址可以看出西南山居少数民族人地关系的概貌。本文拟以云南彝族村寨选址为例来探讨这一论题。

一、生态宜居与生存宜居的契合

“有林、近水、向阳”三要素是彝族村寨选址最理想和最普遍的生态取向,同时又是其生存基础。彝族村寨“一般多散居或接近河谷的向阳山坡聚族而居…… 高能望远并有水源和耕地以及水草牧场地区”[4],“有林(山坡上通常有森林)、近水、向阳”的居住环境与农牧兼营的生存方式形成对应关系。笔者于2013年1月开展田野调查的凤庆县腰街乡开明村的村寨布局正好符合“有林、近水、向阳”的生态条件:寨子周围是土地,土地周围是森林。例如,团山村(开明行政村的自然村之一)被一些土地环绕,村子的后山是茂密的森林;团山村再往下走就到了青树寨(开明行政村的自然村之一),寨子周围布满土地,寨子后边有一座小山,山上有一些松树和灌木,寨子前边也是土地,再往前就是澜沧江,江边有大片森林。建盖房屋时讲究朝向,一要向阳,而且要看山形,要对着山。普洱市彝族的村寨选址可谓占尽上述三要素的优势:“彝族建立村寨多数都要选择在背风近水,日照长,干燥,疾病不易蔓延的半山腰上。”[5]背风近水满足了靠近水源的要素,日照长满足了向阳的要素,村寨建在半山腰满足了有林的要素,此三大要素是彝族充分利用自然环境来服务于生活的理性抉择。保山市彝族的村寨环境也能满足上述三个生态要素:“村寨多坐落在密林环绕的开阔地带、开阔明朗的山坡、高山林箐的边缘、平缓向阳的坡地、依山傍水的山脚。”[6]83彝族支系阿列人选择建房的地基标准是三要素的典型代表和具体实践:“近水,有森林,有土地,背风向阳,地气干燥而平缓。”[7]264“小潭子彝村背倚捣衣山麓,山上古林葱郁,清溪环流。”[8]130景谷彝族村寨布局也体现出明显的生态文化内涵:“多在避风近水的河边或山坳里,几十户为一寨,房屋相接。寨内不栽树木,但寨子周围却林茂树密。”[9]“避风近水”能避免山高缺水和风大的不利因素,“几十户为一寨”则不会因人口密度太大而对周围的自然资源过度耗用,“寨子周围林茂树密”能够为彝族生存提供优良的生态环境及物质资料。南涧县无量山乡阿撒地村的选址同样说明了上述问题:村后有灵宝山,村寨位于向阳背阴的山腰,山上树木茂盛,村对面的五村河森林资源保证了村寨的水源。从房屋的朝向上也可看出村寨选址对有林、近水、向阳三要素的追求:“北墙面对山林,树荫里喜鹊飞舞”;“南墙面对江河,波涛里太阳象金鱼翻浪”;“东墙面对太阳,主人早醒早起”[10]58。总之,云南彝族在村寨选址方面综合考虑多重有利于人类生存的因素,尤其注重有林、近水、向阳这三个生态因素,而这些因素都是人们从自然环境有利于人类生存的视角考量而做出的智慧抉择,反映出彝族传统的人居理念中亲近自然、利用自然、融入自然的生态思想,体现出与自然融为一体的生存空间理念。

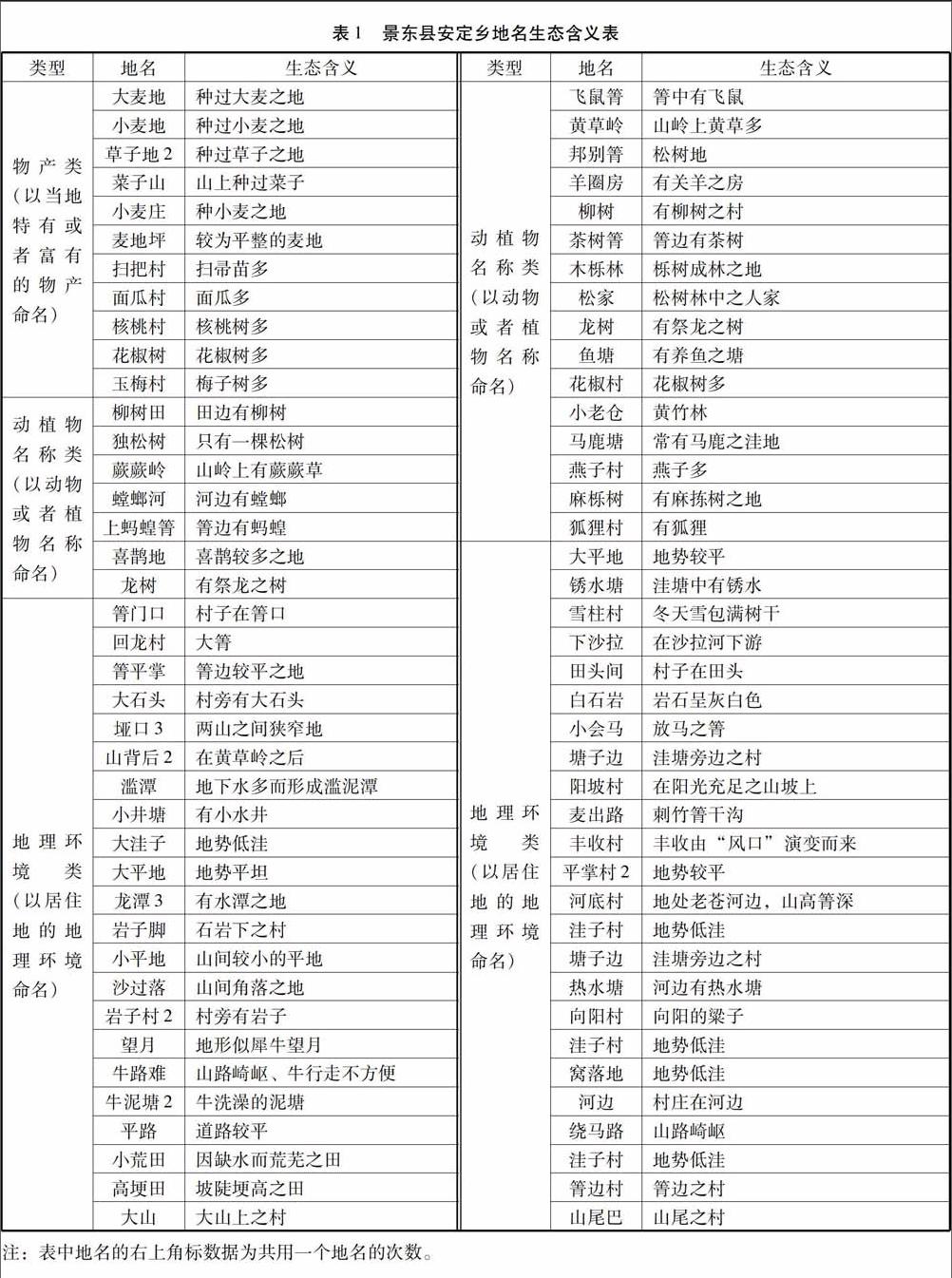

彝族喜欢选择自然环境优越的地方建寨,从彝族村寨的命名可以看出当地的自然状况。与自然环境相关的命名方式主要包括三种:以物产命名,以动植物名称命名,以地理环境命名。景东彝族自治县安定乡是典型的彝族聚居乡镇,彝族占该乡人口的97%,与汉族村寨相比,安定乡彝族村寨名称的生态内涵更为明显,具体情况见表1[11]21-42。

从表1可以看出,景东县纯彝族及彝族占绝大多数的村寨名称多以当地的物产、动植物状况和地理环境命名,以“树”“箐”命名说明村寨选址注重有树有林,而以“洼”“河边”“龙潭”“井”等命名说明村寨选址注重水资源,“向阳村”“阳坡村”之类的命名说明村寨选址注重采光、向阳,以动物命名说明当地有或曾有该动物——野生动物种类多是生态环境较好的具体表现,以物产命名则表明了当地的物产历史和状况。从景东县安定乡村寨的命名方式可以看出,

该地彝族聚居的村寨命名尤其注重自然环境因素,其中与动植物、树木、森林、箐、水相关的村寨名称占较大比重,说明彝族在村寨选址过程中特别注重森林和水源。而景东县汉族人口比重大的乡镇则多以村寨大小、姓氏、集市、人口迁移等命名,如文井镇汉族人口达72%,以集市命名的有文井街、清凉街、中所街等,以姓氏命名的有龙家营、姚营、熊家、施家等,以大小命名的有文类(因人户少得名,截至2010年全村48户、人口186人、汉族178人[12])、小旧村(因人户少得名)、小村等,以人口迁移命名有新村(明代汉族迁入新建之村)、文开(后迁来之村)、旧村[11]142-159。可见景东县以汉族居多的村寨名称多以姓氏命名,体现出较强的宗族观念,具有浓烈的儒家文化意蕴,很少以动植物和地理环境命名,不能体现出对自然环境的关注和审美,表现出在村寨选址中对自然因素的淡薄态度。

二、林木在人居要素中的核心地位

彝族聚居村寨的命名方式反映出村寨选址注重“有林”的生态因素。其一,彝族地区村寨命名中常带“箐”字。例如:南涧县的黄栗箐、芭蕉箐、骑马箐等;漾濞县的荨麻箐、梅子箐、箐口(县域内有两村同叫箐口)、外箐口。大量彝族聚居的彝语村寨名称中有“箐”的含义:景东县的扎拉(有箐)、拉嘎么(大箐)、麻古卢(土官在箐边筑城)、迤扎拉(山箐边之村);南涧县的念六(猫住宿处山箐)、洒米路(核桃箐)、老步路(老虎奔跑的箐)等;漾濞县的密沙路(箐沟多、坡坎大)、腊尬(村在箐沟对面);巍山县的郎马路(有老虎的箐)、系步路(松明多的箐)、利古路(灌木林多的箐)、野果落(灌木林多的箐)、衣玻路(鸡鸭都能吃饱的箐边地)等;弥渡县的阿萨拉苦(枇杷树箐)。据笔者的初步调研统计,仅澜沧江流域部分彝族聚居区就有多达83个村寨以“箐”命名,“箐”指竹木丛生的山谷,以“箐”为地名意味着彝族聚居区森林状况较好,同时说明彝族对森林的热爱及与森林为伴的村寨选址追求。其二,直接以林木命名。例如:南涧县的梨树园、马果树、木瓜树、池树地、茶花树、空心树等;镇康县的酸格林、苦菜林、茶叶林、麻栗树、蒿子坝等;漾濞县的花椒树、梨树、山梨果树、大栎树等。一些彝语村寨名称具有林木的含义:如石屏县的他摸得(高大的树林,地处松树林中)、慕善(金竹生长的地方)、居达嘎(有酸角树的地方);美姑县的斯吉巴(青杠树洼地)、洛觉(因原来此地森林茂密,一些动物在猎狗的追赶下常爬到树上躲起来);冕宁县的扯羊(因村内大树被尊为神树而得名);金阳县的苟觉洛(泡桐树);景东县的菠萝迭(有栎树的平地)、刺平掌(有野花椒的平地);南涧县的思可苴(有麻栎树的地方)、密枯营(有神树的村子)、阿细字(村附近鸡嗉子果树多);漾濞县的厄门氏(有杨柳树的地方)、洒密度路(多核桃的山湾)、吉岢助(羊奶果树长在坎子上的山湾);巍山县的思色克(果树多)、利皮(阔叶树根果)、达池(黄栎树多)、白克自么(麻栎树多)利问(横山上的密林)等;弥渡县的塔乜苦(有松树的山凹)、么力者(竹林多的地方)、耳子左(沙松树较多)等。以林木命名的村寨主要出于两个因由——有的因森林茂盛而得名,有的因某种树木得名,两种得名的方式均体现出当地林木状况较好,进而说明在村寨选址时注重森林因素这一特质。

“有林而居”“林中取食”是彝族古老的居住样态和生存方式。从一些史诗中可看出彝族先民居住于森林并从森林中获取食物的景象,如《洪水连天》讲述彝族的祖先“如同猴子般,吃住在森林”[13]。据彝文经典《査姆》记载:“独眼睛这代人,深山老林做房屋,野岭岩洞常栖身……树叶做衣裳,乱草当被盖,渴了喝凉水,饿了吃野果,草根树皮来充饥。”[14]诗句反映出彝族先民栖身于森林并直接从森林中获取生存资料的情况,彝族先民的生存几乎完全依赖森林这一生态要素。

“有林”的村寨选址关乎到彝族的物质生活需求。彝族的两大重要产业——农业和畜牧业更能凸显出森林的重要性。“村后山林可放羊,村前坝子可种粮,坝中沼泽可放猪”,“前有良田宜种粮,后有高山宜放牧”,“山地宜畜牧,坝区宜农耕”等谚语都说明村寨选址中森林对农业和畜牧业的重要性。笔者开展田野调查的巍山县大仓镇啄木郎村(啄木郎是毕家,杨家、凹家、乍家四个村社的统称)村寨前是种植豌豆、蚕豆、小麦的大片山地,村后是供放牧、砍柴、摘松子的茂密森林,体现出彝族村寨选址中农牧兼营的生存诉求。

农业方面:首先,森林的空白地带被开垦成田地,正如弥渡民间歌手李彩凤在《我家住在高山上》中所唱的那样——“我家住在高山上,松涛声里把活做”,表现出田地周围布满森林的景象。其次,刀耕火种需要有大片的森林才能进行,“大家一起来砍地,火地开在后山林”,“砍火地,砍呀砍,火地开在后山林”,描绘出村寨后方有森林的居住环境,森林为刀耕火种提供了条件。最后,森林给农业提供大量有机肥料,彝族歌谣《祭树神》记载了森林的肥效功能:“树神是两个,守生莫另移……叶落同草枯,你使土地肥,地肥瓜果鲜,地肥山花艳。你保大青山,铺绿又盖红。”[10]89

畜牧业方面:彝族的山居环境十分有利于畜牧业的发展,森林为牲畜提供了优质的放牧条件,彝族倮倮泼人的村寨大多建在避风、平缓,有森林、有牧场的山坡上[7]296。避风能满足人居保暖的需要,平缓能满足耕地之需,森林能满足人们的综合性需求并为优质牧场提供了场地——彝族打歌调唱道:“山羊躲避在林中,出没大赤松树岭,往来蕨菜丛生的溪谷。”[15]放养在山林的羊群喝山泉水、吃百样草,有繁殖快、产量高、肉质好的特点,山羊一旦离开长期放养的山林,就会变得不适应,产量和品质均会下降,如景谷县1958年后把山羊搬到坝区饲养,但收效甚微。“由于集体大群放牧,大群关养,加上坝区气候、水土不适,发展很慢。”[16]羊与彝族的生活、祭祀等密切相关,而山区才能为彝族提供更好的牧羊环境,“山中无树,羊儿遭殃”[17] 435-436,说明森林对畜牧业的重要性。森林还能满足彝族的薪柴需求。兰坪县营盘镇彝族多居住在“山清水秀,柴水方便”的山区[18];香格里拉县的彝族村寨选址讲求利于开展生产生活,人们“喜欢居住在有利于耕作和放牧,柴近水便的海拔2500—2800米的山区”[19]。彝族对柴薪的需求量较大,如姚安县太平乡新村“每年每家要备好10吨的烧柴,平均每户每天需烧柴30kg”[20]。木柴是彝族传统的燃料,做饭、煮猪食、取暖等都要用到木柴,而这些木柴都取自于森林,因此要在靠近森林的地方居住才能取柴方便。住房建材也取自于森林,木料从森林中获得——“到了正二月,上山砍木料,松头做椽子,松杆做过梁,松根做柱子”[21],“上山砍木头,垒石做城墙,茅草盖屋顶”[10]60,说明建房用的木料、茅草等都来自于森林。另外,采集、狩猎等也直接依靠森林。

“有林”的村寨选址体现出彝族对生命的热爱和对生态美的追求。彝族相信“村寨周围繁茂的林木和不断流动的溪水的生命力会投射在他们身上,使他们保持旺盛的生命力”[22]111,认为有大树有水的地方生机旺盛,“此地方高高,生机勃勃,此希米恒略,生长有大树,大树站高山,树干伸云天,碧海水清澈,有依赖福气”[23]——这里的“依赖”可理解为适宜居住和生存。彝族在搬迁中往往选择有森林的地方安家,南涧县《查氏家谱》反映出人们在迁徙中选择有森林之地居住的景象:“九世祖查白龙、又迁可螳螂房边森林凹子地”[24]12。从一些美好辞藻中可以看得出彝族对森林茂密的居住环境情感笃厚:兰坪县彝族居住的地方“山清水秀,森林茂盛”[25]189,景东县彝族用“茶树栽得满山岗,山清水秀百花香”[26]来歌颂家乡秀丽的景色。人们不仅在居住大环境上追求茂密的森林,在建房选址时讲求门户所对之山要草木旺盛,还喜欢在田间地角、村寨周围、房前屋后、庭院之中种树、种竹、栽花,这是对村寨选址“有林”要素的主观弥补,客观上森林茂密的大环境加上建房建寨之后主观上的植被营造,使得彝族地区形成寨在林中、树在寨中、花在院中的林居格局。

村寨的绿化主要分为两大类型:一类是在房前屋后、村寨周围、道路两侧栽树种竹,“村民在宅前屋后广植树木,形成哪里有树木绿荫哪里就有村寨人家的良好景观”[22]103。巍山县龙街乡“村寨坐落在群山之中,四面青山环绕,林木苍翠。村子的路旁、地边栽着桐子树、金刚钻树等,用来扎篱笆。房前屋后栽竹子、芭蕉、桃、梨、花椒等。”[8]127龙街乡彝族村寨在选址时注重有森林,而且房屋建成后还大量栽种树木,这样就更增添了绿植的比例。彝族打歌调反映出彝族民居被花草树木包围的美丽景致:“房后复盆子树,房前复盆子从,黑色蒺藜花……房后结着早熟梨……去采房后的幼竹,那里的幼竹还小。”[15]206-209可见,彝族房前屋后可栽种多种树木,有可供药用的蒺藜,还有果树、竹林等。保山市彝族在房屋四周种桃、梨、杏、芭蕉、香蕉等多种果木[6]84,果树春华秋实的景致更提升了田园风光的格调。彝族村寨通过植树美化住宅及村落环境是常见的现象:“习惯于大门口和村庄周围种植大树。”[27]924另外一种类型是在院中栽种花草树木,如漾濞彝族“院内外种植花草果木”[28],巍山县龙街乡彝族在场院靠照壁一边栽种石榴、香橼、花卉等绿色植物,等等。这些都对人居环境有很好的美化效果。村寨绿化体现出彝族对生态审美的追求,既美化了村寨环境,又能调节村寨的小气候,使居住者获得冬暖夏凉的舒适环境,还能吃上新鲜的水果、竹笋等美食。彝族具有生死与森林相依的理念,村寨选址讲求有林,要在房前屋后栽树,死后坟地选在森林里。巍山彝族孝子哭丧时告慰死者:“你家迁到松坡上,你屋盖在大松林。高山有青松,你到那里去。”[29]在茂密的森林环境中居住久了,甚至希望逝者的灵魂也能够回归美丽的森林。彝族支系腊罗人在“送魂经”中希望逝者灵魂能去到一个环境优美的地方:“你打扮得漂漂亮亮的,你就高兴地去吧,到‘啊母(男祖先)居住的那里去吧,到‘啊丽(女祖先)居住的那里去吧,那里山青青,那里水秀秀,那里白花在开,那里动物在跑,那里鸟儿在飞……”[30]彝族对死者灵魂归属地的祝愿能够反映出死者生前的生活环境状况,希望死者能够回归到生前那样美丽的环境中。

三、多重生态因素的生存旨归

(一)近水而居的生存向度

云南彝族村寨名称表现出“近水而居”的文化意象。有大量与水有关的村寨名,如南涧县的水磨房、龙潭、黑龙潭、大水井、小水井等;镇康县的白水、独水井;漾濞县的下龙潭、上龙潭、水改沟、小水井、上水井等。部分彝语地名也有“水”的含义:景东县利月(热水潭)、依喝地(水浇地);南涧县的腊此二具(村位于澜沧江边)、玉比(用接水槽接水吃的地方)玉比苴(村寨附近有一股泉水从上流下)等;漾濞县的厄比么(村旁有较大的水塘);巍山县的阿尺度(羊群喝水的地方)、玉绪码(要积水喝的地方)、厄度妈处(有大水井的地方)、厄磁(饱水田多的地方)等;弥渡县的飘此拉(在洗衣箐边)、依多(出有大水)、依叨捞(吃水歇气的地方)、瓦亦的(水从石岩上流下来)。从以上村寨名称可以看出,很多彝族村寨以井、龙潭、滩地、江河、水塘等多种与水有关的名称命名,这也是彝族村寨选址中“近水而居”的具体表现。

在传统风水思想中,水与地气联系在一起:“水者, 地之血气,如筋脉之流通者也”[31]。而彝族选择临近水源居住主要是考虑生产生活的需要,水是人畜生存和庄稼生长的必备条件之一,近水而居可给生产生活带来极大的便利,“沟里无水,猪儿遭殃”,“用水利灌溉,稻谷就丰收”;“用水灌溉农田居农业之首”[17]434等谚语,说明彝族对水在生产中的重要性认识深刻,于是村寨选址就要临近水源。据《元阳县志》记载:“彝族多居住在山川壮丽、资源丰富的山区,村寨依山傍水,四周梯田层层,村后有山可供放牧,村前有田可供耕种,多数村寨都有一条水沟从中流过。”[32]水成了元阳彝族村寨选址的重要条件之一。祥云县彝族住宅多依山而建,面向流水,当地大门上的对联有言:“四面青山如玉璧,八方绿水是银河”[33]。巍山县彝族居住的村寨几乎都有龙潭,充分体现了村寨选址时对水源的要求。巍山县东山小潭子村民当时之所以定居于该地,主要还是因为看中了其优越的水源条件,“因见现有之村子所在地有清泉一潭,可供饮用,兼之地势开阔,风光秀丽。因此,由龙潭边再迁而下,建村于小水潭边,故名‘小潭子”[8]130。弥渡县寅街朵古村彝族当时之所以迁居于该地,是因为“看见山岗尚平,且有一口水井,水井旁长着一棵白菜,认为这里可以居住,于是就落脚下来繁衍、生息,逐渐形成了村子”[24]118。“山岗尚平”有利于农业生产,“水井”为生产生活提供了至关重要的基本条件。镇康县彝族的居住环境讲求“依山就水”[34],景东县彝族的居住地多在“背风向阳,靠近水源和柴薪的半山腰上”[35],兰坪县“彝族寨子多数坐落在平缓的山坡和林间小块盆地。后有靠山、旁有小溪为理想的宅基”[25]194。大理彝族“聂苏”支系的村寨选址十分讲究,通常在小河旁边和后有靠山之处建立村寨,认为这样的地势较为吉祥,“前对绿水增百福,后靠青山积千金”[36]。表面上看村寨选址带有求吉心理,但实质上是很好地应用了生态环境的优势,村前河水有利于解决灌溉、饮水问题,村后有山有利于放牧、采集,村前之水带来湿润的空气,村后的山林阻挡狂风来袭。

(二)向阳而居的实用价值

彝族居住的山区海拔较高,气候偏冷,因此喜欢把村寨建在地势平缓且向阳的山坡上,这样就能很好的起到避风保暖采光的作用。彝族建房有“迎着太阳开,什么事也不会有”的讲究,门迎太阳开就是要向阳居住。部分彝族聚居的村寨名直接取“向阳”之意,如漾濞县的朝阳坡,南涧县的“必的”(居于向阳坡地)、“么射细”(阳光好的地方)。大理市彝族村寨也建在地势平坦向阳的地方;“村落选择于山腰或山谷平地,向阳有水源处。”[27]923云龙县彝族支系罗武人的村寨“多坐落在向阳的山坡带”[24]64,凤庆县“彝族村寨大多依山傍地,周围有树向阳”[37]。“依山傍地”表现出彝族将就地形而建寨的理念;“有树”表明对大自然的热爱,树木可以带来绿荫、蓄养水源,还可以到树林中放牧、拾柴、采野菜等;向阳一则可使房屋的光线较好,二则彝族居住的山区气候相对寒冷,向阳还能起到较好的保暖作用,且向阳还是农业生产的重要条件。康熙《顺宁府志》记载:“山谷向阳者,可荞、可稗、可麦、可菽,彝民以之为天。”[38]彝族仰仗向阳之地种庄稼以供食用。

(三)分散居住使物够其用

彝族分散居住既能保证一定范围内的资源供给,又不会因为对资源的过度开发而造成环境的严重破坏,而且在遏制传染病快速传播方面有一定效果。彝族村寨大的三五十户,小的只有三五户,而且村寨、住户之间相距较远,如巍山县太忠乡尼格底村解放前只有34户人家,整个村寨分布在由涧底到半山的三处平坡[39]。南华县五街乡彝族多数自然村由10户或20户左右组成,少数村落不到10户,40-50户的大村落极少[40]。分散的居住方式不会造成土地、牧场、森林、水源等资源的过度紧张和破坏,同时自然资源也能满足分散居住范围内人口的生产生活需求。澜沧江自然保护区周边的彝族村寨多分布在地势险要的高山或接近河谷的向阳山坡,村寨之间相距很远[41]。在河谷旁向阳山坡上建寨,河谷保证了水源的供给,同时体现出彝族村寨选址对向阳因素的考虑,村寨之间距离较远则有利于水、林、草、耕地满足生活、生产、放牧的需求。有林、近水、向阳的居住环境及分散的居住方式对人的身体健康十分有利,良好的空气、水体、光照、通风等条件是当地人身体壮硕、很少生病的重要原因。彝族地区很少有痢疾、疟疾、天花、霍乱、重感冒等传染病流行,这与彝族村寨、住房都较为分散以及山上生态环境好有密切关系。关于居住高山森林对健康的益处,彝族倮倮泼有清醒的认识:“由于地处高寒山区,森林密布,空气新鲜,流行病不多,人们的寿命普遍比河谷地带的人要长些。”[7]300分散居住在防止疾病蔓延方面有一定效果,在医疗不发达的古代,通过村寨选址来防止疾病蔓延可谓是把自然环境对人类的益处发挥到了极致。

四、生态与生存的二元同构

云南彝族大多居住在山区,山区生态环境在给人们提供大量生存资料的同时又具有一定脆弱性,而村寨选址关系到生存活动的正常运行。在对自然资源过于依赖的传统社会,一个村寨及其周边地带通常构成索取生存资料的地理单元,而一定地域范围的生态资源所能承载的人口生存诉求是有限的。云南彝族村寨选址不仅考虑与自然环境相适应,更重要的是谋求生存需求。村寨选址讲求三个关键要素,即有林、近水、向阳,三个要素都能满足便可成为最理想的人居环境,其中“有林”是必备要素,因为森林在彝族生产生活中具有决定性作用,放牧、采集、狩猎、肥料、水源、服饰、建材等与都森林密切相关,森林涵养水源的功能又为“近水”提供了条件。彝族的村寨选址在生态因素方面的考究为其生存提供了重要构件。“人类定居某处——建造一个村庄或者仅仅是一座房子也意味着一项严肃的决定,因为这正是涉及到了人类的生存。”[42]居住不仅仅是住的问题,还必须有生存所需要的条件。生态因素对于生存的重要性激发了彝族人民保护生态环境的意识。森林提供给彝族人民丰富的生存资料和美丽的生态环境,因此彝族保护森林的意识尤为突出,具体包括三个方面:其一是倡导植树造林。“辛勤种树树成林,光伐不种秃山岭”[43]884,“栽树种草,人畜两饱”[43]880等谚语都是彝族倡导种树优良传统的体现。其二是保护森林,把保护森林的乡规民约刻于石碑上公诸于众。李荣高先生在《云南林业文化碑刻》中共列“云南造林护林权属碑碣名录”198篇[44],其中大部分篇目涉及到彝族地区,“神山”“神林”“神树”的信仰体系对保护森林乃至生态发挥了重要作用,“彝族林木崇拜的内涵丰富,涉及的林木、林地种类繁多,它们自古受严格而神圣的民间规约保护,具有很强的生态保护意义”[45]。分散居住的方式也确保了一定区域内的生态环境不会遭到严重破坏及生态自我修复功能的正常运行。人类在村寨选址方面都会考虑生存因素,然而不一定都如彝族那般极度注重生态要素,彝族在村寨选址中表现出生态考究和生存诉求的二元同构,即生态与生存的耦合。为了使生态因素能被可持续利用,彝族总结出大量保护生态的智慧,于是促使人居环境中孕育出人与自然共生的理念和现实图景,使彝族村寨“林、水、阳”的生态意象更加持久和凸显。 “一方水土养一方人”,地域环境对人类生存方式具有决定性的影响。如果只单方面强化水土对人的养育,终究会落得“一方水土”环境恶化、“一方人”生存难以为继的恶果。彝族的生态理念中既有“一方水土养一方人”,又有“一方人养一方水土”——村寨选址对生态因素的考究即“一方水土养一方人”的理性思考,而保护森林、分散居住等有利于生态环境的实践正是“一方人养一方水土”的最好注脚,人与自然共生的理念在生态考究与生存诉求中得以呈现。

生态与生存的共生关系是有条件的,一定区域的生态资源确实能满足相应的生存需求,这对人口数量和生计方式都有对应的要求——倘若人口数量剧增,超过生态资源能承受的界限,就容易造成生态破坏,与生态环境不相适应的生计方式也必将会对生态环境造成严重破坏,彝族农牧兼营并辅之以狩猎、采集的生计方式是与生态环境相适应的,不会对生态系统的重要因素——森林造成严重破坏。然而,当过度强化生存诉求时,生态与生存的共生关系将被打破,森林植被将减少并带来一系列生态灾害,如干旱、泥石流、山体滑坡、风灾等。在过于强化经济利益的情况下,当生存诉求演变为经济诉求时,就会出现大量破坏生态环境的行为,出售木材和矿冶是造成彝族地区森林破坏的两大活动。茂密的森林能够满足彝族地区诸如建房、柴薪、生产工具、生活用具等正常的生活生产需求,但当木材变为商品并大量出售时,就必将对森林造成严重破坏;矿冶对森林造成的破坏主要表现在采矿和冶炼方面——采矿过程中矿洞的开挖及泥土堆置等都会破坏森林,冶炼需要大量柴薪,更易破坏森林,如禄丰县的黑井就曾因为煮盐而使周围森林砍伐殆尽。因此,生态与生存的共生关系只有在人类选择自然、适应自然、取之有度、保护自然的生态伦理下才能够实现。生态文化的核心问题也正是要探讨生态与生存的共生关系,单方面强调生态而忽视人的生存不能构成生态文化,缺少人的活动文化则命题不能成立;只鼓吹人的生存而不考虑生态环境的承受能力又陷入了“人类中心主义”。生态文化讲求生态与生存并重,具体路径是生态—生存—生态—生存,意即生态环境决定生存方式,生存方式适应生态环境的实践有利于生态的平衡,平衡的生态又能为生存的延续提供条件,这是一种循环。导致这种循环持续的决定性因素在于生态平衡,平衡的关键在于取之有度——其精要在于人类选择自然、适应自然、取之有度、保护自然等四个向度的生态思维。简言之,人在面对自然时既不是无能为力又不能为所欲为。云南彝族村寨选址及其生存实践中体现了上述四个向度,使村寨选址与选择自然相对应,传统的生计方式与适应自然、取之有度相适应。而且,保护森林、分散居住是保护自然的具体表现。当下“美丽乡村”是大家耳熟能详的热词,“美丽乡村”建设已成为一项重要的惠民工程,然而“美丽乡村”给人的直观感受是村容村貌及现代设施的改进——长此以往,“美丽乡村”将陷入“大同”误区。实际上,各民族村寨都具有自己的特征,所以在开展“美丽乡村”建设的过程中应该注重村民传统生态审美因素的融入,并满足人们生产生活的需求。

参考文献:

[1]约阿希姆· 拉德卡.自然与权力——世界环境史[M].王国豫,付天海,译.保定:河北大学出版社,2004:22.

[2]麻勇斌.苗族村寨选址的生态智慧与历史情结[J].贵州社会科学,2011(10):85-88.

[3]梁玉华.我国传统村寨的选址布局——风水观中的环境生态学透视[J].贵州教育学院学报:社会科学版,1997(1):86-89.

[4]江道元.彝族民居[J].建筑学报,1981(11):53-64.

[5]云南省普洱市民族宗教事务局.普洱市民族志[M].昆明:云南民族出版社,2009: 74.

[6]保山市民族宗教事务局.保山市少数民族志[M].昆明:云南民族出版社,2006.

[7]云南省思茅行政公署民委.思茅少数民族[M].昆明:云南民族出版社,1990.

[8]国家民委《民族问题五种丛书》云南省编辑组.云南巍山彝族社会历史调查[M].北京:民族出版社,2009.

[9]云南省景谷傣族彝族自治县志编纂委员会.景谷傣族彝族自治县志[M].成都:四川辞书出版社,1993: 674.[ZK)]

[10][ZK(#]云南省民间文学集成办公室.云南彝族歌谣集成[M].昆明:云南民族出版社,1986.

[11]景东彝族自治县人民政府.云南省景东彝族自治县地名志[Z].昆明:西南有色地质勘探公司新星印刷厂,1985.

[12]云南省普洱景东彝族自治县文井镇山心村委会文类.文类2010年调查表[EB/OL]. (2010-02-27)[2016-02-29].http://www. ynszxc.gov.cn/S1/S1098/S1137/S1140/S244571/S244658/RL/2010.shtml.

[13]云南省普洱市民族宗教事务局编.普洱市民族志[M].昆明:云南民族出版社,2009:69.

[14]云南省少数民族古籍整理出版规划办公室.云南少数民族古典史诗全集:上卷[M].昆明:云南教育出版社,2009:7.

[15]杨茂虞,杨世昌.彝族打歌调[M].昆明:云南民族出版社,2002:67-68.

[16]《景谷傣族彝族自治县概况》编写组.景谷傣族彝族自治县概况[M].北京:民族出版社,2007:84.

[17]肖建华,苏学文.云南小凉山彝族比尔[M].昆明:云南民族出版社,1996.

[18]中共营盘镇委员会,营盘镇人民政府.云南省兰坪白族普米族自治县营盘镇志[M].昆明:云南民族出版社,2008:253.

[19]云南省中甸县志编纂委员会.中甸县志[M].昆明:云南民族出版社,1997:201.

[20]周杰.彝寨的传统森林资源管理与利用[J].林业与社会,1998(3):5-7.

[21]云南省民族民间文学楚雄调查队.梅葛[M].昆明:云南人民出版社,2009:206.

[22]郭东风.彝族建筑文化探源——兼论建筑原型及营构深层观念[M].昆明:云南人民出版社,1996.

[23]文成端.乌蒙彝族指路经[M].昆明:云南民族出版社,2002:209.

[24]云南省编辑组,《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会.大理州彝族社会历史调查[M].北京:民族出版社,2009.

[25]兰坪白族普米族自治县志编纂委员会.兰坪白族普米族自治县志[M].昆明:云南民族出版社,2003.

[26]景东彝族自治县民族宗教事务局.景东彝族自治县民族宗教志(内部发行)[Z].普洱:普洱方华印刷有限公司,2009:71.

[27]大理市史志编纂委员会.大理市志[M].北京:中华书局,1998.

[28]漾濞彝族自治县地方志编纂委员会.漾濞彝族自治县志[M].昆明:云南人民出版社,2000:134.

[29]大理白族自治州彝学学会.从心灵开始的千年历史:大理彝族婚丧习俗[M].香港:中国文艺出版社,2011:114.

[30]大理州彝学学会.文化大理·彝家风采[M].香港:中国文艺出版社,2007:46.

[31]管子.管子[M].李山,译注.北京:中华书局,2009:205.

[32]云南省元阳县志编纂委员会.元阳县志[M].贵阳:贵州民族出版社,1990:636.

[33]祥云县民族事务委员会.祥云县少数民族志[M].昆明:云南人民出版社,1990:56.

[34]镇康县民族事务委员会.镇康县民族志[M].昆明:云南民族出版社,1994:47.

[35]颜仕勇.景东彝族自治县民族志[M].昆明:云南民族出版社2012:92.

[36]云南彝学学会大理分会.大理彝族研究资料:第二集(内部发行)[Z].大理:大理市印刷一厂,1988:94.

[37]云南省凤庆县志编纂委员会.凤庆县志[M].昆明:云南人民出版社,1993:521.

[38]云南省凤庆县地方志办公室.顺宁府(县)志五部[M].杨滋荣,点校.香港:天马图书有限公司,2001:14.

[39]云南省编辑组,《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员.云南彝族社会历史调查[M].北京:民族出版社,2009:131.

[40]云南省南华县志编纂委员会.南华县志[M].昆明:云南人民出版社,1995:663.

[41]王娟,黄莹,李帅锋,等.澜沧江自然保护区周边社区林业现状及发展对策[J].西南林学院学报,2007(2):72-78.

[42]米尔恰·伊利亚德.神圣与世俗[M].王建光,译.北京: 华夏出版社,2002: 25.

[43]中国民间文学集成全国编辑委员会,中国民间文学集成云南卷编辑委员会.中国谚语集成·云南卷[M].北京:中国ISBN中心,2002.

[44]李荣高.云南林业文化碑刻[M].芒市:德宏民族出版社,2005:920.

[45]黄龙光,白永芳.彝族民间林木崇拜及其生态意义——以峨山彝族自治县为例[J].西南民族大学学报:人文社会科学版,2013(2):46-51.