辽中京建立原因探析

孙 危 戎天佑

(郑州大学历史学院,河南郑州450001)

辽中京建立原因探析

孙危戎天佑

(郑州大学历史学院,河南郑州450001)

辽代五京体制的形成对辽的政治、经济、文化、教育的发展均产生了重要的推动作用。中京的建立更是辽代历史上的里程碑事件,其也在一定程度上反映了辽的封建化的进程,因而在推动辽之社会经济发展,加速我国北方民族融合等方面起到了重要作用。中京城的建立基于有利的时代形势,也是辽代以捺钵体制为主的统治体系进一步调整和完善的需要,结合行国政权和城国政治、游牧与农耕经济融合等因素进行探讨,以期能深入认识存在于历史背后的中京城建造的原因。

辽代中京

目前国内对于辽中京兴建原因的专门研究并不多,主要有李义的《辽中京产生的原因与作用》和曹显征的《辽中期徙都中京原因管窥》这两篇论文。其中前者偏重于辽中京建立的作用。而后者立题的前提是辽后期迁都于中京,但对于辽后期是否迁都中京本身则存在着很大争议。但曹先生在文中对中京所在的地理因素、经济因素等方面进行了详尽而严密的论述,使人们对于中京建都的战略需求、自然环境、社会经济原因有了深刻的认识。此外还有一些学者的论著或多或少提及了中京城建立的原因,但不够系统和全面。而关于辽中京所在地区的农业、经济、战略军事方面研究成果已为数不少,故本文不再从中京建立的自然地理条件、手工业、商业经济等方面进行论述。

拙文主要从辽中京建立的时代背景,即辽对奚族的征服和“澶渊之盟”的签订来分析辽中京建立时的时代形势特点;另外还着重从辽以捺钵体制为主的统治体系角度来分析中京建立的必要性。

一、中京城建立的时代形势特点

(一)中京城的建立是奚族被征服后的必然发展趋势

奚族是生活在今之辽西、内蒙古自治区西拉木伦河和老哈河流域的古老游牧民族,与契丹同源,同为鲜卑宇文部后裔,处于和龙(辽宁朝阳)之北,其中契丹居东,奚族居西[1]杨若薇.奚族及其历史发展[J].历史教学,1983,(7).(P40-41)。唐末,契丹崛起于两河流域(西拉木伦河和老哈河流域),因此比邻而居的同源奚族,首先成为了契丹的征伐重点。以阿保机为首的契丹统治者,秉承“广土众民之志”,一方面对奚族连续用兵,另一方面对已归附的奚族地区加强了政治和军事控制。经过一系列努力,辽统和十三年(995),逐步把奚族六部纳入到契丹北宰相府之下,至此,奚族所拥有的独立地位彻底丧失[1]郑毅.辽与奚族的关系演变及辽中京的建置开发[J].史学理论,2012,(35).(P204-205)。

1.奚王牙帐地农业经济的发展是吸引辽建中京的重要因素。

奚族先进的生产方式和技术是吸引契丹统治者的一个重要因素。由《隋书·奚传》《旧唐书·奚传》可知,早期的奚族同契丹一样,以游牧为生。及至唐末,由于与中原地区邻近,奚族己学会了一些农耕技术,并有了粗放的农业,《新唐书·奚传》载:“其地,稼多穄。己获,窖山下,断木为臼,瓦鼎为飦,杂寒水而食”[2]王淑兰.历史地理视角下的辽代城市研究[D].东北师范大学,2011.(P26-27)。北宋时,苏颂曾作诗《牛山道中》:“农夫耕作遍奚疆,部落连山复枕岗。种粟一牧绕地力,开门车向杂夷方。”此时的奚族在农业经济和技术方面已超过契丹,且奚族人口众多,居住相对集中。于契丹言,其维护统治的首要目标就是控制奚族[3]明盼盼.辽中京兴衰研究[D].东北师范大学,2010.(P4-5)。因为奚族是契丹本部之外,向辽之朝廷提供赋役的主要对象。贡物有“括马”“白麝”“麇”等。同时还要担负繁重的兵役等[4]杨若薇.奚族及其历史发展[J].历史教学,1983,(7).(P41-42)。于是在奚族所在区域建一座城市,对奚族与其他民族进行更有针对性的控制,是契丹统治者维护其统治的有效手段[3](P5-6)。

2.奚王牙帐地战略位置的重要性也是促使辽统治者建城的重要因素。

圣宗耶律隆绪在与宋南下征战的过程中深刻认识到了奚族之地战略位置的重要性。这里地近中原,南接南京,北连上京,无论军事、外交、政治、经济等多方面都十分有利[5]张艳秋,青白音.奚王牙帐、辽中京、元北京[A].中国古都研究,2001,(18).(P237-238)。《契丹图志》云:“奚地居上、东、燕三京之中,土肥人旷,西临马盂山六十里,其山南北一千里,东西八百里,连亘燕京西山,遂以其地建城,号曰中京”[6](宋)叶礼隆.契丹国志[M].上海古籍出版社,1985.(P216)。据曹显征先生考证,辽中京所在之地自古以来就是人类的一个活动中心,这里交通便利,是行军打仗、物资运输的动脉;地理位置险固,进可攻、退可守,乃历代兵家必争之地。占据了此地,在军事上便占有了绝对优势[7]曹显征.辽中期徙都中京原因管窥[J].昭乌达蒙族师专学报,1989,(2).(P31)。

契丹与奚族本是实力相当的邻族,两者在同步发展中,奚族可谓是契丹族历史上最强劲的敌人[3](P4-5)。奚族被征服,辽朝在奚族故地建立都城,就近监视和控制奚族是顺理成章的事情[8]王德忠.论辽五京的城市功能[J].北方文物,2012,(1).(P78-79)。杨若薇在《契丹王朝军事政治制度研究》一书中认为,“辽政权在真正获得奚地、控制奚民之际,就地建中京,与获得渤海置东京,获得幽云置南京之旨大致相同,都是为了加强对新获得地区人民的控制,加强此地与中央的联系”[9]李东楠.辽代都城研究中的几个问题[J].齐鲁学刊,2009,(3).(P51-52)。因此,中京城的建立是奚族被征服之后的必然趋势。

(二)“澶渊之盟”的签订为辽中京的建立提供了历史契机

1.“澶渊之盟”签订的历史背景。

宋辽在澶渊之盟之前经济、文化往来相对较少,二者之间的交流主要是通过战争来体现的,而战争的结果往往影响着统治者的方针和政策甚至是一个王朝的走向。

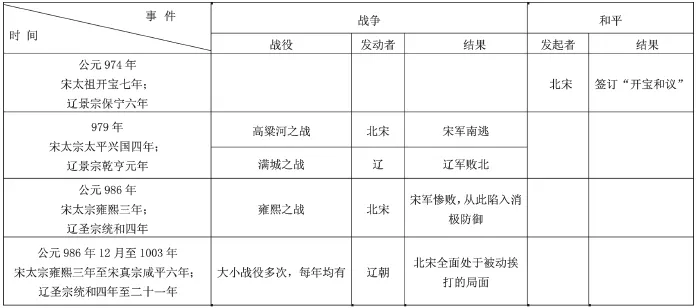

表1 宋辽之间主要战役(960—1003)

“澶渊之盟”签订之前,辽宋之间战争主要是围绕燕云之地展开的,从战争结果看,前期双方互有胜负,后来辽逐渐占据上风。统和二十二年(1004),辽统治者企图一举消灭北宋,却在澶州被挫败,最终双方签订了“澶渊之盟”。军事经验告诉辽的统治者,灭宋并不简单。宋军虽然更多时候处于下风,但拥有强大中原经济和文化支撑的北宋王朝却如流水一般,仅凭金戈铁马是踏不平的。笔者认为,澶渊之盟签订后宋辽双方开始频繁的交往,尤其是辽对北宋所代表的中原地区经济和文化学习的强烈欲望并不是一蹴而就的,正是宋辽间的战争经验,使辽的统治者深刻认识到了学习中原经济和文化的重要性。因而可以说,中京城的建立正是辽的这一内部需求催化下的产物。

2.“澶渊之盟”签订后促使辽进一步学习和借鉴中原文化。

“澶渊之盟”签订后,宋辽双方为维护和平局面采取了一系列措施。就辽而言,这些措施促进了其封建化进程,也使辽的统治者深刻认识到北宋先进生产力和封建文明的强大,因而加速了辽由以政治为中心进行发展逐渐转向以经济为中心进行发展的进程。因此,加强与中原地区的交往,学习和借鉴中原地区先进文化,成为了契丹统治者的必然选择。而此时,在辽建立初年的一系列战争中承担着大本营和战略后方的辽上京显然不能承担起这一重任。加之上京地区地处草原深处,这与燕云地区先进的封建生产方式形成了明显的差异,落后的本土部族的经济文化更是不能承担起辽王朝走向封建化的重担。这种本土内部南北的差异和矛盾促使辽圣宗在统治范围内寻找承担重担的新城之所在,以加快自身经济文化的发展。

3.建立中京城是加强宋辽之间交往的需要。

“澶渊之盟”签订后,辽宋之间使臣往来频繁,而来往之间路途遥远,为方便使者中途休息,也有建立新都之必要。中京所处之地即为历史上的交通要道,也是辽宋使者往来的必经之地。《辽史·地理志》载:“大同驿以待宋史,来宾馆以待夏使,朝天馆以待新罗使”,由此可见,辽建立中京原因之一便是便于同北宋交往[1]明盼盼.辽中京兴衰研究[D].东北师范大学,2010.(P6-7)。

“澶渊之盟”签订后,辽每年从北宋获得大量岁币,这为都城的兴建提供了充足的资金保障。虽然此时辽宋处于和平阶段,但仍然可看作是一种相互对峙的“冷战”状态,为了彰显与宋相当的大国气势,政治上也需要建立一座全新的都城[1]李东楠.辽代都城研究中的几个问题[J].齐鲁学刊,2009,(3).(P51-52)。

《辽史·圣宗本纪》载:“统和二十年十二月,奚王府五帐六节度献七金山土河川地,赐金币。”[2](元)脱脱.辽史[M].中华书局,1974.“澶渊之盟”的签订正是奚族献地之后第二年,综合以上分析可知,“澶渊之盟”的签订为中京的建立创造了有利的历史契机,于是便有了《辽史·地理志》载:“择良工於燕、蓟,董役二岁,郛郭、宫掖、楼阁、府库、市肆、廊庑,拟神都之制。统和二十四年,五帐院进故奚王牙帐地。二十五年,城之,实以汉户,号曰中京,府曰大定。”[2]

二、中京城的建立是辽代以捺钵体制为主的统治体系的需求

(一)从捺钵地点变化来看辽中京建立的必要性

《辽史·营卫志》载:(辽国)“因宜为治,秋冬违寒,春夏避暑,随水草就畋渔,岁以为常。四时各有行在之所,谓之捺钵。”[2]从辽太祖建国到景宗时的辽前期,由于捺钵制度草创不久,加之其他一些客观因素的影响,辽前期几任皇帝四时捺钵时某些季节的牧场不固定,随意性较大[3]席永杰,任爱君,杨福瑞等.古代西辽河流域的游牧文化[M].内蒙古人民出版社,2007.(P126-127)。及至澶渊之盟签订后,政局相对稳定,捺钵地点亦相对固定,直到辽末未有大的变化。由此可见,辽圣宗时期在捺钵制度的发展史上是一个重要的转折期。

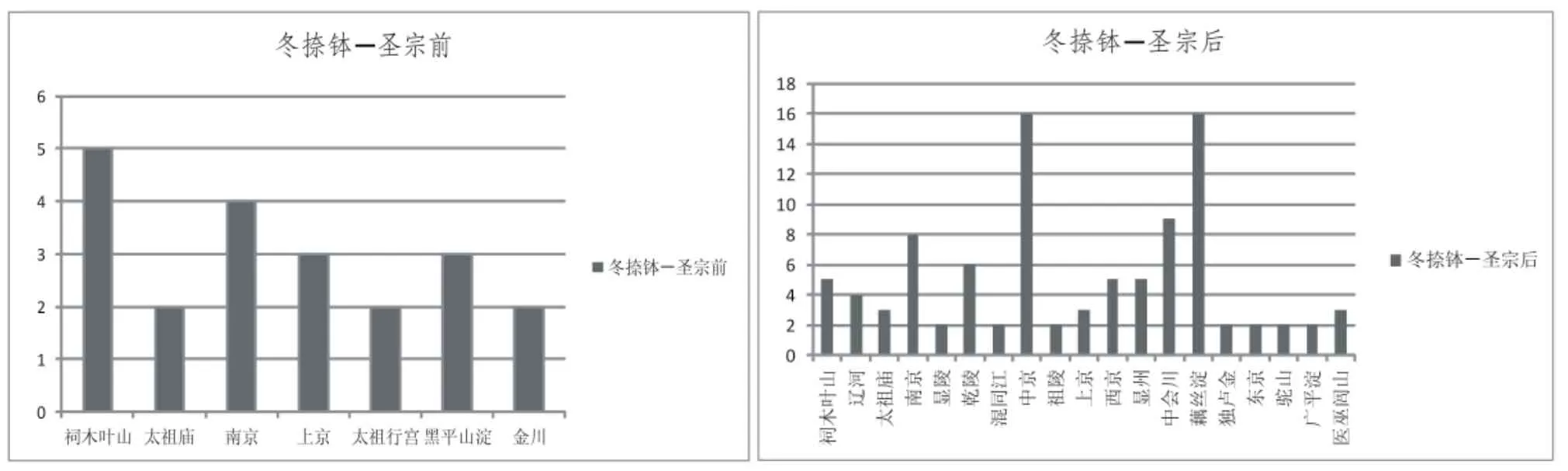

四时捺钵似乎大体上可分为两类:冬、夏捺钵为一类,其间召集北、南臣僚会议,处理包括汉族地区事务在内的辽之全境范围内的军国大事;春水、秋山则为另一类,其间专门处理部族事务[4]李锡厚.辽中期以后的捺钵及其与斡鲁朵、中京的关系[J].中国历史博物馆馆刊,1991,(15-16).(P97-98)。在四时捺钵中,冬捺钵的地位又可谓异常突出。因为辽接见宋使多半在冬捺钵地,冬捺钵较之其他三个捺钵,时间最长且内容都是关乎国家大事,这也彰显出了它的重要性。可以说捺钵制度是辽代的政治中心,而冬捺钵则是重中之重[5]于瀛.辽代冬捺钵问题探讨[D].长春师范学院,2012.(P26-27)。下面我们就以辽圣宗前后冬捺钵地点的变化来分析中京城建立的必要性。

表2 圣宗前后辽冬捺钵地点

由上图可知,圣宗前,冬捺钵主要选在木叶山和南京,而圣宗之后,冬捺钵地主要在中京和藕丝淀。南京地位的降低,中京地位的上升,这种变化不仅体现在冬捺钵地上,据相关资料统计,圣宗前,春夏秋冬无论哪一季,除了皇都上京附近外,南京始终占据着显要的地位,而圣宗后,南京的地位则有所削弱,特别是夏季的地点中,已无南京,但在秋冬季,依然形成中京、上京和南京三个中心区域,中京的地位得到了凸显[1]诸葛净.论辽之五京体系[J].华中建筑.2009,(7).(P145-146)。这一现象,我们需从时代形势变化对捺钵体系的影响上来分析。

澶渊之盟签订前,辽宋之间战争频繁,此时的在南京捺钵更多具有防范和威慑的作用,故南京在辽捺钵体系中的重要性是不言而喻的。而澶渊之盟签订之后,辽王朝把国家重心由军事征伐转移到经济建设上来,如果捺钵之地依旧把南京作为重心之一,就不能给北宋以良好的印象,不利于双方的和平相处;而据李逸友先生在《内蒙古历史名城》一书中的考证,认为南京附近的湿热环境并不适于契丹民族的捺钵[2]李逸友.内蒙古历史名城[M].内蒙古人民出版社,1993.。因此辽统治者就迫切需要寻找新的地点来满足其发展,进而完善其捺钵体系以适应澶渊之盟签订之后的时势变化。但据相关史料记载,辽宋之间均没有因澶渊之盟的签订而完全放松警惕,双方的间谍战便是例证。所以就辽而言,既不能明显地在南京进行防御而又不得不进行防御,所以战略位置极其重要的奚王牙账地便是一个绝佳选择。李逸友先生还认为原奚王府所在地位置偏北,气候温凉干爽,适宜捺钵[2]。所以辽统治者极有可能在分析诸多因素后选择在原奚王府所在地建立中京城。因此,中京建立之后在捺钵体系中地位的凸显是自然而然的。

(二)中京的建立是辽统治者在因俗而治思想指导下,完善以捺钵体制为主、京城体制为从属的统治体系需求

1.辽的统治体系。

契丹人以游牧民族的姿态建立了草原帝国,从行国政权走向城国政治,形成了“以国制治契丹,以汉制待汉人”的政治体制[3]席永杰,任爱君,杨福瑞等.古代西辽河流域的游牧文化[M].内蒙古人民出版社,2007.(P133-134)。所谓“行国”,最早见于《史记·大宛传》,载:“乌孙在大宛东北可两千里,行国,随畜,与匈奴同俗”[4](汉)司马迁.史记[M].中华书局,2009.。那么,对于行国政权,我们可以简单地理解为由游牧民族建立的、政治中心不断变迁的政权。如是,杨福瑞先生在《古代西辽河流域的游牧文化》一书中所指契丹族的行国政权就可以理解为契丹族以四时捺钵为核心的政权。上文提到,捺钵所在即为京师、皇宫所在。而捺钵也并非辽之统治者游畋纵乐之举,而是他们在行国政权下进行统治的方式。城国政治相对行国政权而言,政权稳定,有都城作为中心进行统治。在这种政权中,具体到辽,与捺钵体系相配套的京城体制便是体现。杨先生还提到,契丹人从行国政权走向城国政治,但自辽代建立直至其灭亡,以捺钵体系作为统治的方式始终存在,并且始终占据着主导地位。所以,笔者更倾向于认为辽代是从行国政权走向行国政权特色与城国政治特点兼具的一个朝代,二者相互结合、互为补充,这也是辽统治者因俗而治的统治思想的体现。

辽代是否存在五京或五京之一作为都城的说法是存在诸多争议的,特别是辽中京是否为辽中后期都城更是如此。以谭其骧先生为代表的一些学者认为辽中京为事实上的辽后期都城。刘美云先生则认为辽后期之都城已由上京迁至中京,但她认为辽朝的政治中心并不在五京。而以李逸友先生为代表的学者认为中京为辽之陪都。以杨若薇先生为代表的学者认为辽代五京中任何一京都没有起到实际首都的作用,后期不存在迁都的问题[5]李东楠.辽代都城研究中的几个问题[J].齐鲁学刊,2009,(3).(P51-52)。在这里,笔者更认同杨若薇先生为代表的学者的观点,但笔者认为辽统治中心不在斡鲁朵。

契丹统治者建立辽王朝后,在200多年的统治过程中,契丹皇帝发号施政中心不全在京城皇都,而在春、夏、秋、冬的四时捺钵行在之所。契丹皇帝是全国政治主持者,那么皇帝所居之处,当然也就是国家政治中心之所在[1]席永杰,任爱君,杨福瑞等.古代西辽河流域的游牧文化[M].内蒙古人民出版社,2007.(P134-135)。而辽中京建立前的上京、东京、南京,更多是承担着加强对地方控制的重担,其军事、经济功能更为显著。实际上辽朝的政治活动中心在四时捺钵,而非五京[2]乌力吉.关于契丹捺钵文化的再认识[J].内蒙古大学艺术学院学报,2007,(4).(P17-18)。辽朝的政令虽然多出自捺钵所在行营,但经济管理、文化教育等方面的发展却需要以京城为中心和其所下辖诸州县组成的京城体系为依托来实现,在此环境下,辽朝的统治体系就是以四时捺钵体制为主,京城体制为从属的体系。

2.从政治层面看中京的建立与辽统治体系的关系。

随着辽统治阶级的日益强大,他们已认识到“逐水草而畜牧”的游牧生活方式对于实行更有效的统治已力不从心。具体而言,面对辽阔的疆域,在行国政权下继续单纯采用四时捺钵的统治方式已然不是最佳方式。因此必须建立以城市为中心,分管所在地周边更为广阔的地区,以四时捺钵巡守来加强中央对地方的监察的统治体系,并以此来巩固契丹政权。圣宗之前东京、南京和上京业已存在,中京城的建立正是统治者随着时势发展来完善京城体制的重要体现。后来辽兴宗时期升云州为西京,也正是统治者根据其与西夏战争中云州战略位置重要性而设立的。由此可见,辽代京城体系并不是一成不变的,而是随时势发展逐渐完善。

根据傅乐焕、王守春等学者对辽代捺钵之地的研究,提出了辽前期以“春捺钵”为主的行猎活动主要集中在长泺(即长泊)等西辽河平原的河湖地带,辽圣宗以后明显转向松嫩平原,而当时西辽河地区的环境并未发生大的变化,其主要原因是出于政治的考虑,即辽中京没有建设时,圣宗以前各帝频繁前往土河一带行猎,监视、震慑奚人的意图更甚于行猎本身,而自统和二十五年(1007)营建中京后,奚人与契丹人分庭抗礼的局面基本结束,契丹人不但从政治上彻底控制了奚人,而且将十余万农业人口迁移至此,大片草原开辟为农田,这时监视、震慑已无必要。因此,以土河为目的地的捺钵自然也就中止了[3]李东楠.辽代都城研究中的几个问题[J].齐鲁学刊,2009,(3).(P52-53)。或许可以这样说,中京建立前后,春捺钵中土河地位的下降和冬捺钵中中京地位的凸显,正是辽统治者根据时势变化来调整和完善捺钵体系的必然要求。

综上所述,在辽代以捺钵体制为主的统治体系中,辽中京的建立无疑是城国政治下京城制的统治方式渐趋完善的体现,也是行国政权下的四时捺钵的统治方式进一步发展和完善的必然要求。这也验证了乌力吉先生在《关于契丹捺钵文化的再认识》一文中所言:“辽之京城体系就是在皇帝四时捺钵不断发展和运动中逐步完善起来的。”[4]乌力吉.关于契丹捺钵文化的再认识[J].内蒙古大学艺术学院学报,2007,(4).(P17-18)

3.从经济层面看中京的建立与辽统治体系的关系。

辽是兼具行国政权特色和城国政治特点的一个王朝,那么这两种政治体制下所对应的主要经济形式便是游牧经济和农耕经济。据韩茂莉教授研究,辽中期以西拉木伦河流域为核心的上京地区,环境已不能满足当时居民的生存需求,最终以人口迁出形式来求得人口和资源的暂时平衡。辽中京建立后,朝廷马上从上京附近迁移了十余万农业人口至中京地区[5]韩茂莉.辽金时期西辽河流域农业开发与人口容量[J].地理研究,2004,(5).(P682-685)。奚族故地优越的自然条件在吸引着辽统治者。但中京建立之前,辽统治者虽有心迁大量农业人口于奚族故地,但对于这批迁移人口的控制和农业发展的管理仅靠四时捺钵制度显然是不行的,这就需要建立一座中心城市并结合其所下辖诸州县来对该地区农业经济、人口等进行管理和控制。

中京城的建立直接推动了该地区农耕经济的发展,这也间接表明,其建立之初的目的之一便是缓解辽上京地区的环境压力,加强对奚族故地农业经济的开发。据相关学者研究,畜牧业才是一直以来辽代西辽河流域生产的命脉。在辽代西辽河流域经济构成中,畜牧业的地位也远远超过农业。畜牧业是契丹人的传统支柱产业。辽代西辽河流域农业是一种独特的“插花地”形式,即在国家政策影响下,人为地将农耕区分散嵌入畜牧区之中,造成农业用地和畜牧业用地犬牙交错的局面[1]张景博.辽金时期西辽河流域人地关系研究[D].辽宁大学,2012.(P22-27)。这种“插花地”形式的农业将两种经济方式进行融合,确切地说是将农牧经济结构在一定程度上的调整,一方面是根据自然条件而进行的,但国家政策所起的作用也是不容忽视的。笔者在上文奚王牙帐地吸引辽统治者因素中也提到,奚族地区较之传统的契丹居地而言,拥有更好的农业条件和先进的生产方式。所以,辽统治者在这里建立中京是出于发展该地区先进农业经济文化成果的需求,而同时又把中京做为冬捺钵地的重要地点之一,这是保持和发展本民族传统的游牧经济的要求,更是辽统治体系下两种经济方式融合的重要表现。

总而言之,辽以四时捺钵制度为主,京城制为从属的统治体系是在契丹民族因俗而治的思想指导下的一个创造性成果。京城制的发展随着捺钵制度的发展而得到完善。中京城的建立正是京城制进一步完善的需求,也是这种关系发展变化中的一个重要体现。这种统治体系不仅保持了契丹人的民族传统特色,同时也推进了辽的封建化进程,实现了国富民强。

三、中京城建立所引发的思考

据相关学者研究,五京的建置始于唐代,唐前期一直是东西两都制,即西京长安和东都洛阳,直到天宝年间才升北都太原为京,唐肃宗李亨至德二年(757)“十月,克复两京。十二月,置凤翔府,号为西京”,至此西京凤翔府便“与成都、京兆(长安)、河南(洛阳)、太原为五京”。唐五京制是后代五京制的开山鼻祖,辽即借鉴唐,创立了五京[2]姜含.辽代五京建置研究[D].辽宁大学,2011.(P2-3)。

辽虽建立了五京,但其军事防御重心却非置于领土的四端。前文提到,“澶渊之盟”签订后,辽宋间虽处于和平状态,但双方并没有完全放松警惕,例如南京虽在春夏捺钵中地位下降,但在冬捺钵中依然承担重要角色;此外中京城的建立原因之一是为了在与北宋交往时彰显大国气势;而辽兴宗时为了抵御来自西夏的威胁,还升云州为西京。这些均表明了奚族被征服后,辽的对外军事重心逐渐南移,因而其对东北地域的防守就松弛了。据有些学者研究,辽朝设防的重点一直在南面,辽末以前,对女真的防御并不占据重要地位,一直由东京的军事机构兼管。甚至在阿骨打起兵之初也未引起辽统治者重视,直到战争的节节败退才有了督部署司之设。因此辽忽视了对其东北地区的防范是其灭亡的重要原因之一[3]王雷.试析辽朝衰亡的自身原因[J].当代经理人,2006,(7).(P178)。

史实证明,如果国家的战略防御只侧重一方,往往会在防御薄弱处被突破。以史为鉴,可以知兴替,研究历史,更好的为今天的服务才是我们的目的。我国在2016年初把原七大军区改革为东、西、南、北、中“五大战区”,这与辽之防御体系和军事重心相比,显然是十分完善且科学合理的。因为它以中央战区为中心,东、西、南、北战区各守一方,各个战区是捍卫着祖国领土的强大力量。

(责编:高生记)

孙危(1973—),男,河北沧州人,郑州大学历史学院教授,博士,研究方向为中国北方民族考古、文化遗产保护与研究。

戎天佑(1990—),男,河南开封人,郑州大学历史学院硕士研究生,研究方向为中国北方民族考古。