吾亦爱吾庐

文/蒋勋

吾亦爱吾庐

文/蒋勋

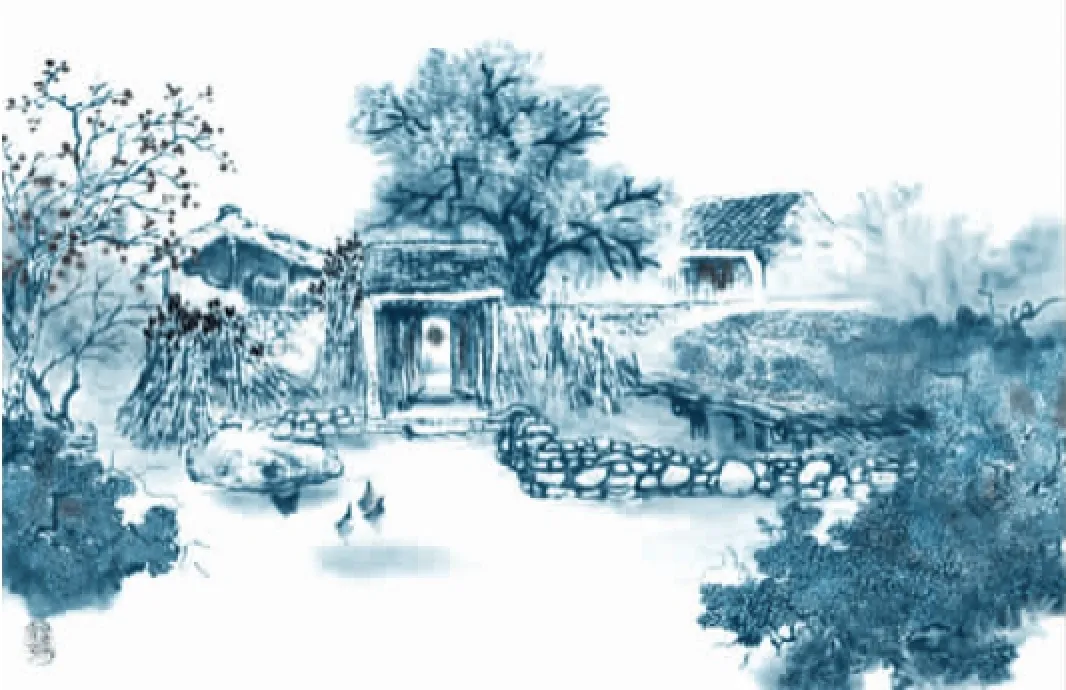

春雨连绵不断,几只麻雀飞来檐下避雨,停栖在我的窗台,不到一尺距离。我停下工作,细看麻雀转头顾盼,小心翼翼,抖落身上的雨珠。想起陶渊明的诗“众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”,麻雀暂来屋檐下托身,使我一时眷爱起自己的家。

童年住在城市边缘,家的四周是菜田。走在田陌间,菜花招来蝴蝶飞舞。清溪水渠环绕,水声哗哗。脚步踏过,青蛙纷纷跳入水中。我低头看,浊水澄清处,漂着浮萍、菱叶,水底密聚螺蛳、蚌壳、蛤蜊。

菜田边一排四栋黑瓦平房,我家是第一户。斜屋顶,洗石子灰墙,竹篱围绕一圈。院子特别大,种了许多植物。柳树、扶桑、芙蓉、番石榴,高大的枝杈横伸出竹篱,常引来路人攀折;低矮的花卉有美人蕉、鸡冠花、雏菊,菜圃里还有母亲种的西红柿、茼蒿、辣椒、茄子。红嫣紫翠,色彩缤纷,一年四季都好看。

每日下课回到家,喂鸡喂鸭是我的工作。黄昏以后,鸡鸭鹅都回家,在院子里各占一角,相安无事。偶尔一只公鸡跑去追鸭,母亲便会厉声喝止,骂道:“做动物也不安分!”母亲语言奇怪,我听不懂,公鸡却似乎知错,低头回到鸡群,乖乖卧下不语。母亲高兴,便称赞:“比人还懂事。”

我家没有养猪。附近邻居几乎家家养猪,家门口都置一土瓮,用来盛装厨余馊水。后来我才知道,“家”这个汉字,为屋顶下养了猪。汉代绿釉陶制作的猪圈、水井、灶台,洋溢着生活的幸福感,使人领悟到,“房子”并不等于“家”。现代城市的建筑,无论多么富丽堂皇,不知道为什么,总让我觉得,屋顶下常常少了些内容,“家”变成空的壳子。我常常在想,如果再造现代汉字的“家”,屋顶下应该放进什么内容。

屋顶下是否至少应该有个“人”呢?我不敢确定。

许多讲究的住宅设计,总让我觉得是一个橱窗,橱窗只需要在外面观赏,并不需要在其间生活,不需要有“人”作内容。一个朋友邀我看她的家,说是“极简”风格。我走进厨房,看到进口的厨具簇新,外层的护膜还在;我又走进卫浴间,只见全白的颜色,从天花板到地面,干干净净,镀金的水龙头发着冷冷的光。一面很大的镜子,映照出我和主人的脸。我问主人:“在这儿住了多久?”她想一想,说:“两年了。”听起来好荒凉。

我没有说什么,我怀念起自己的家,怀念起小时候种满花木的家,我和鸡鸭一起长大,黎明时会被杀猪的凄厉叫声惊醒。我也怀念起现在的家,窗外有一条大河,月圆时,我会在窗边给远方的朋友打电话,要他抬头看一看月亮。

春雨连绵,麻雀会来屋檐下避雨,不多久它们飞去,再来时口中衔草,在檐下隐蔽处跳跃忙碌,似乎认定此处是可以安身的处所。