携手共进?协同创新

吴文仙

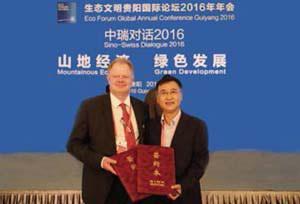

7月8日,有着“山地公园省”之称的贵州与“世界花园”“欧洲明珠”瑞士在生态文明贵阳国际论坛年会上第四次携手,共话山地经济、共谋绿色发展。

其中,最引入瞩目的要数“中瑞对话2016”教育子论坛:不仅邀请中瑞教育界、企业界代表,以“携手共进、协同创新”为主题展开对话讨论,还实现了“中瑞对话”启动以来,教育合作项目的首次落地。

协同发展 探寻创新人才培养成功模式

“瑞士是世界上最具创新优势的国家之一,当前,中国正实施创新驱动发展战略。创新的关键则是人才。”论坛一开场,主持人、贵州商学院院长武鸣开宗明义,谈到了对本次对话交流的期望。他表示,本次论坛将主题确定为“携手共进、协同创新”,就是为了推进黔瑞合作,引入成功模式。

“习近平总书记强调要把中国的创新战略和瑞士的创新优势相结合,这正是协同创新的核心要义。”贵州省人大常委会原副主任、省文史研究馆馆长顾久在致辞中表示。

论坛上,瑞士卢塞恩酒店管理学院董事会主席乌尔斯·马斯哈特分享了培养创新型人才的秘诀:“教学、陪伴和成功,是我们成功模式的三个关键词。我们承诺以‘未来为导向、学习者为中心的教学方法和课程内容培养年轻人;我们陪伴学生,帮助他们成为有能力、热情和成功的管理人才。”

作为世界一流的酒店管理教育院校,瑞士卢塞恩酒店管理学院已在新加坡、斯里兰卡、泰国设有分支机构。贵州商学院则是其在中国的第一个合作伙伴。“这是双方共赢的选择。”乌尔斯·马斯哈特说:“这次来参与中瑞教育对话,也是为了表达我们进一步走向全球市场的决心,希望在中国找到更多的合作机会。”

“签订合作项目协议,对贵州商学院来说只是转型发展、协同创新的第一步。”教育部科学技术委员会管理学部委员牟延林认为,“协同创新”的关键,是让瑞士培养创新型人才的模式适应中国的土壤、贵州的生态。“建议结合‘一带一路国家战略,培养商科类的拔尖创新人才、商科专业的国别研究人才、商科大类的国际组织人才、商科专业背景非通用语种人才、商科领域的来华友好学者五类人才。”

重庆工商大学校长孙芳城则结合自身经验,提出了培养创新型人才的建议。他认为,高校转型发展,最重要的是做好人才培养的顶层设计,在新形势下,培养创新型、应用型人才是当务之急。建议加大教学范式改革,制度先行倡导“工匠精神”,强化教学过程的监控,更要让教师科研的成果进入课堂。

产学合作 共建平台培养行业精英

“三分之二的瑞士年轻人初中毕业之后,进入职业教育学校。而这三分之二的人实行双轨制培养,即他们一个星期里面有三到四天在企业里学习工匠的技术。”瑞士西北应用科技及艺术大学经济管理学院院长鲁迪·纽茵茨认为,产学研合作是培养行业精英的最好路径。

“酒店行业更重视基层实训,在实践中培养专业技能,锻炼与人沟通的能力。”贵阳凯宾斯基大酒店总经理温立克说,“让学生在实践中了解这个行业,认识自己的职业兴趣,而不是毕业工作几年了,才发现这不是自己的职业理想。”

温立克接受记者采访时透露,贵阳凯宾斯基大酒店与贵州商学院等4所院校签订了产学合作协议,提供15%-20%的岗位供学生实习。他认为,这种实训教学的模式,能够培养出优秀的酒店管理人才。

瑞士伯尔尼应用科技大学则鼓励学生参与全球市场的项目策划,并分享观点,碰撞出新的火花,再将创意转化为成果。“我们项目实施的地方,人们的生活水平提升了,居住环境也得到了改善,生活更为便利,人与人之间的关系变得更为和谐。”成功参与中国乡村景观设计项目的运作,让瑞士伯尔尼应用科技大学教授毕瑞华更加坚定产学合作的人才培养理念。

“以一种可持续的方式让学生认识到可持续的重要性。”这是瑞士南方应用科技大学教授伯乐在对话中分享的观点。“在分辨什么是垃圾、什么是浪费中,让学生思考从产品设计到产品生产、消费等全过程需要怎样的绿色发展方式。”

对贵州商学院而言,这样的讨论,对于提高教学水平、明确办学定位具有重要意义。“在黔瑞携手、绿色发展这一时代背景下,借鉴国内外先进的教育理念和教学经验,引进国内外优质的教育资源,实现教育携手和协同创新,标志着学校对外开放办学迈出了关键的一步,也意味着学校将从瑞士引入先进的理念,实现办学水平的提升。”贵州商学院党委书记涂小亭说。

商旅同行 为旅游提质转型培养专业人才

瑞士卢塞恩酒店管理学院、瑞士西北应用科技及艺术大学经济管理学院、瑞士伯尔尼应用科技大学、瑞士南方应用科技大学等高校,在旅游管理、酒店管理、景区规划等领域都具有深厚的积淀。论坛上,这些高校学者分享了成功项目,为贵州提供了有益借鉴。

例如,中国云南沙溪古镇项目,正是由瑞士联邦政府和瑞士理工大学的支持,瑞士伯尔尼应用科技大学的师生以“生态文明、可持续发展的理念”具体策划和执行的项目之一。

“保留古韵的同时,充分挖掘当地文化特色。将古色古韵的文化和完美的自然风光开发为旅游产品,带动当地的经济发展。”毕瑞华说,这个项目的中坚力量正是旅游专业的学生。通过参与大型项目,这些学生获得了大量经验,成为行业的顶尖人才。

反观中国,旅游业的快速发展,却缺乏专业人才作为支撑。国家旅游局原局长邵琪伟用一组数据,直观地展现了中国旅游人才培养的严峻性——

每年新增旅游就业岗位约60万,但旅游职业院校每年毕业生仅30万人;

全国近80%的旅游从业人员没有系统接受过旅游相关专业和职业技能的教育培训;

全国每年约1600家新建酒店投入使用,其中星级酒店人才缺口超过10万,岗位满足率不到40%。

……

邵琪伟说,中国旅游行业缺乏具有“工匠精神”的专业人才。而瑞士在旅游人才的培养上,有许多值得学习的经验,例如专门培养应用型人才,课程设计突出应用型、实践教学体系不断完善,以及打造国际化、行业化的师资队伍等。

在当前的市场需求和形势下,大力发展旅游职业教育是缓解旅游人才需求瓶颈的有效途径,如何结合新形势、新趋势、新业态,加大旅游专业人才培养的改革创新?这一话题引起邵琪伟、牟延林、武鸣等嘉宾的热烈讨论。

“结合教育规律,创新旅游人才培养模式;结合市场需求,创新优化专业结构;结合行业需求,创新实践教学;结合企业需求,创新校企合作模式;结合对外开放,创新国际合作水平。”邵琪伟的回答获得对话嘉宾的一致认同。

贵州省贸促会专职副会长吴冰则进一步谈到了文化观念的问题。他认为,加大旅游专业人才的培养,更重要的是推动文化观念的转变,向瑞士学习“把事情做到极致”的“工匠精神”,学习如何把“工匠精神”融入到旅游人才的教学培养和执业实践中。

“国家转型太需要创新人才了,贵州发展太需要专业人才了,期待瑞士高校与贵州商学院携手共进、锐意创新,真正培养出具有职业尊严和‘工匠精神的人才。”吴冰的肺腑之言赢得全场掌声。