吐鲁番所出《阚氏高昌某郡毯等帐》考释*

黄 楼

(武汉大学历史学院,湖北武汉430072)

1997年,吐鲁番地区文物局在洋海墓地抢救性地清理发掘了一座墓葬,从墓主纸鞋底部拆出一组高昌文书,内容为阚氏高昌某郡仓曹收支、毯等物的记录,文书整理者命名为《阚氏高昌某郡毯等帐》(下文简称《毯帐》),录文刊布于2008年出版的《新获吐鲁番出土文献》[1]146-149。本组文书属于阚氏高昌官府经济文书,与官府控制的织造户密切相关,具有重要的研究价值。由于种种原因,迄今未能引起学界足够重视。今拟对文书内容及相关问题进行考释,不足之处,敬请批评指正。

一、《阚氏高昌某郡毯等帐》录文

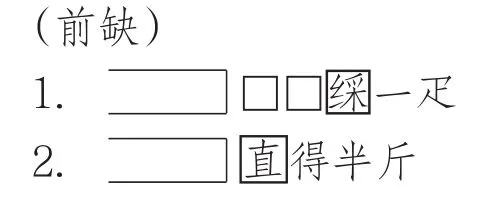

(一)

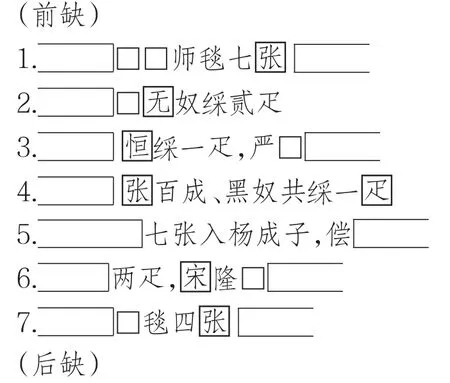

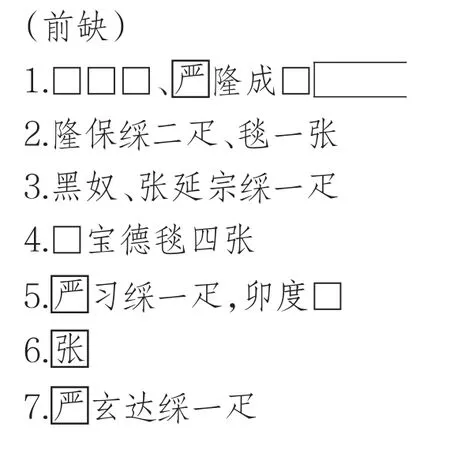

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

本组文书由墓主纸鞋拆出,一并拆出的还有另外两组文书。一组为《阚氏高昌供物、差役文书》[1]129-145,另一组为性质不明残片及名籍。三组文书来源相近,年代也略约相当。我们注意到,本组文书与《阚氏高昌供物、差役文书》不少人姓名重出。如本组3号文书6行“宋隆”,见于《供物差役帐》19号文书9行;4号文书10行“赵保”,见于《供物差役帐》28号12行;12行“樊伦安”,见于《供物差役帐》1号4行。另外一些姓氏残缺者也疑似重出。例如本组4号文书8行有“□首兴”,《供物差役帐》有“左首兴”、“赵首兴”,9行有“□沙弥”,《供物差役帐》有“左沙弥”、“张沙弥”;11行“□隆护”,《供物差役帐》有“□隆护”、“李隆护”。这些重出的姓名证明两组文书不仅年代相近,还应来自同一地方。关于《供物、差役帐》笔者曾有讨论,《供物差役帐》里多次出现“薪入内”、“入内供焉耆王”等记录,证明这批文书来自王国都城高昌城[4]。以此类推,本组文书当也属高昌郡,文书题名可进一步精确地命名为《阚氏高昌高昌郡毯等帐》。

洋海1号墓纸鞋中拆出的两组文书是目前少量关于阚氏高昌的经济文书。《供物差役帐》内容丰富,长达309行。本组《毯帐》存35行,约为前者的九分之一,且内容残破严重,刊布后未引起学界的重视。事实上,本组文书并不孤立,此前吐鲁番已零散发掘的若干关于、毯等纺织品的文书,《毯帐》作为新出材料,价值不容小窥。

二、《阚氏高昌某郡毯等帐》性质研究

本件文书无纪年,书写在高昌官文书《高昌国李並上言为付曹市糴以供岁终事》背面。新疆博物馆一同征集到的其他几件高昌“上言”文书也存有类似的双面书写情况。如《高昌国张祐上言为差脱懃壘祠垣事》背面为《高昌被符诸色差役名籍》[5]216-218,《高昌国严悦上言为应次课归事》背面为《高昌名籍》[5]215-219。大概高昌官府用纸比较节约,正面为呈给高昌王的“上言”文书及高昌王的批示,作废后背面则用来草写各种帐簿、名籍。文书中“张”是毯的计量单位,“”(斛)是粮食的计量单位,所指应该是米、广禾等。本件文书内容为赵昌、□(令?)狐瑞、翟遂等输纳毯及粮食情况,背面所书《高昌国李並上言为付曹市糴以供岁终事》属仓曹官文书,正面亦当属同一部门,故可初步推断文书是高昌国某仓曹记录百姓缴纳税赋的帐簿。文书中的毯数多为一张、半张,数量微少,我们无法进一步确定是正式赋税还是临时摊派的杂差科。不过,从残存记录来看,除了一般等价物毯外,还有大量的粮食,二者同时并存,这应是高昌王国赋税收纳的一般形式。

第二种织物是毯。毯是厚实有毛绒的织品,可以是毛织品,也可以是丝绵织品。中亚毛纺织技术传入西域后,被用于丝绵的加工,生产出龟兹锦、疏勒锦等[7]。除龟兹锦等纹路复杂的高级品外,还应存在工艺相对简单的丝织品。这类丝织品因为采用毛纺技术,厚实耐用,故也称为“毯”。在高昌郡及高昌王国早期,毯可以用作货币支付手段。《前凉升平十一年(637)四月十五日王念买驼券》提到“若还悔者,罚毯十张供献”[8]2,《西凉建初十四年(418)严福愿赁蚕桑券》:“严福愿从阚签流通货币,说明它的数量很大。北凉时期高昌郡户赀中有桑田,而无畜产。赋税交纳物以丝为主,出土实物中最多者仍然是丝织品[9]。从这些迹象来看,高昌不具备用毛织品的毯作为货币的条件。文书中的毯可能多数属于丝织品。本组中的毯不管是丝织品还是毛织品,都在纺织品范畴之内。

关于高昌王国官府控制的织造户,很早就引起相关学者的重视。武敏先生曾指出,自阚氏高昌至麴氏高昌,均有官府丝织作坊或织户,能生产“绵经绵纬”的“龟兹锦”[10]。阚氏高昌《毯帐》的出土,大大丰富了今人对高昌王国织造户群体的认识。

魏晋南北朝官府对民众具有较强的超经济控制力。绢布是当时社会交换中的一般流通物,官府手中控制一些专门为官府纺织的织造户,称为绫罗户、杂户、伎作户[11]。《通典》卷5《食货典》中记载:

《通典》所述为内地情形,“杂营户帅”被“一切罢之”,但是官府控制手工业者的原则并没有改变,太武帝太平真君五年(444)正月戊申下诏百工技巧之人,“遣诣官曹”,禁止私人蓄养[13]。北齐初年,御史中丞毕义云“私藏工匠,家有十余机织锦”,遭到官府的惩罚[14]。甚至直至唐代,在西川某些州郡仍然存在所谓的“织锦户”①《全唐诗》卷298王建《织锦曲》:“大女身为织锦户,名在县家供进簿。”可见直至唐代,官府仍然控制一些具有特殊织造技能的织户。相关研究参见冻国栋《中国中古经济与社会史论稿》中所载《吐鲁番出土文书所见唐代前期的工匠》一文,湖北教育出版社,2009年,第159—181页。,可见此类户口的普遍性。五胡十六国时期,中原丧乱,关中百姓纷纷避地高昌。《魏书·高昌传》:“彼之氓庶,是汉魏遗黎,自晋氏不纲,困难播越”。西域绿洲地区一下子涌入大量人口,人多地狭,流亡羁人无法获得土地,不少人沦为官府控制的织造户。官府为这些流人提供房舍及生产资料,命其将官府赋税所得的丝、绵等原料纺织为成品,并用以贸易生利。从出土文书来看,阚氏高昌并非官府掌控织造户的开始,早在北凉高昌郡时代,高昌地区已经广泛存在此类织造户。阿斯塔那233号墓所出《相辞为共公乘芆与杜庆毯事》[8]105:

1.正月内被敕,催公乘芆枣直(值)毯,到芆

2.舍。芆即赉毯六张,共来到南门前,见

3.杜庆。芆共相即以毯与庆。今被召审

4.正,事实如此,从官处分。辞具。

5. 谀

文书整理者指出5行签押的“谀”另见于哈拉和卓91号墓,身份为校曹主簿,本件文书年代当在北凉建平年间(437—439)。文书中交毯者为公乘芆。公乘,姓氏,秦汉公族爵位第八级为公乘,世袭此爵者遂以为姓。公乘芆当是关中流寓至高昌者。公乘芆向官府交纳六张毯,身份上与《毯帐》中诸人一样,属于官府控制的织造户。乜小红先生认为“枣直毯”即“早织毯”的讹写[6]54-58。按,“直”有“当直”之意,作“直”或本无误,唐长孺先生主持整理文书时在“直”后加注“值”字,或亦持类似理解。“直”的这种用法在吐鲁番文书中较为常见。哈拉和卓90号墓所出《高昌内直人名籍》中即有所谓的“内直人”[8]119“。直毯”,即当直去官府作坊织毯。公乘芆被叫“相”的人催促后,并没有去作坊织毯,而是直接从家中取了六张毯抵充任务,并与“相”一起在南门外把毯交给杜庆。正常情况下,公乘芆所交的六张毯应该出现在官府《毯帐》类似的帐簿中。由于某种原因,大概帐簿中没有登记,故官府召“相”查询真相。从《相辞为共公乘芆与杜庆毯事》中我们可以看到,织造户比较自由,“直毯”时可用在家织造的毯直接抵充。我们还可以推测公乘芆房舍的位置大概在高昌王城南门以外。

这种特殊户口的纺织户,在麴氏高昌时期依然存在。哈拉和卓99号墓曾出土一件《某家失火烧损财物帐》[8]98,失火的人家也属织造户。文书略云:

1.九月十四日,家人不慎,失火烧家,烧紫地

2.锦四张,白叠三匹,条衣一枚,缍褶一领,绢经四

4.绵经纬二斤,单衣一领,白旃二领,布缕八斤,

5.绵十两,靴六两,蚕种十薄,案(鞍)勒弓箭

6.一具。梁二枚,椽七十枚,木盘四枚,散二枚,

7.碗十枚,瓫五枚,斗二枚,破(簸)饥(箕)二枚,车一乘,

8.叠缕卌两。

武敏先生敏锐地指出,当时并没有失火保险,失火后提供清单,证明此家人并未拥有清单所列财产的所有权,需要向政府提交报告,亦即失火者是官府控制的纺织户。并指出“正如中国内地由政府提供原料和工具,并控制着这样的纺织家庭一样,高昌政府也是如此。”此论尤为精当。所损失财物中有娟姬(机),有绵经、纬等原料,有布缕等脚料,还有锦、白叠等织成品,独不见有农具。成品中紫地锦属丝织品,白叠属棉织品,白旃属毛纺品,可见其织造范围非常广泛,属专业的织造户。“蚕种十簿”证明户主除纺织外,还可以自主养蚕。这与冻国栋先生推测的唐代西州官府控制的工匠户可以有自己的营生,在某种程度上相暗合。而“案(鞍)勒弓箭一具”,似乎表明其还有兵役的义务。

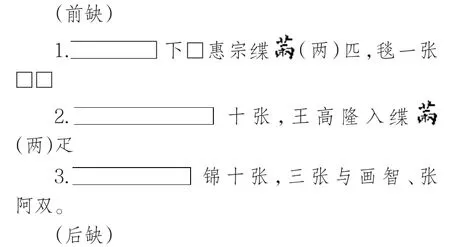

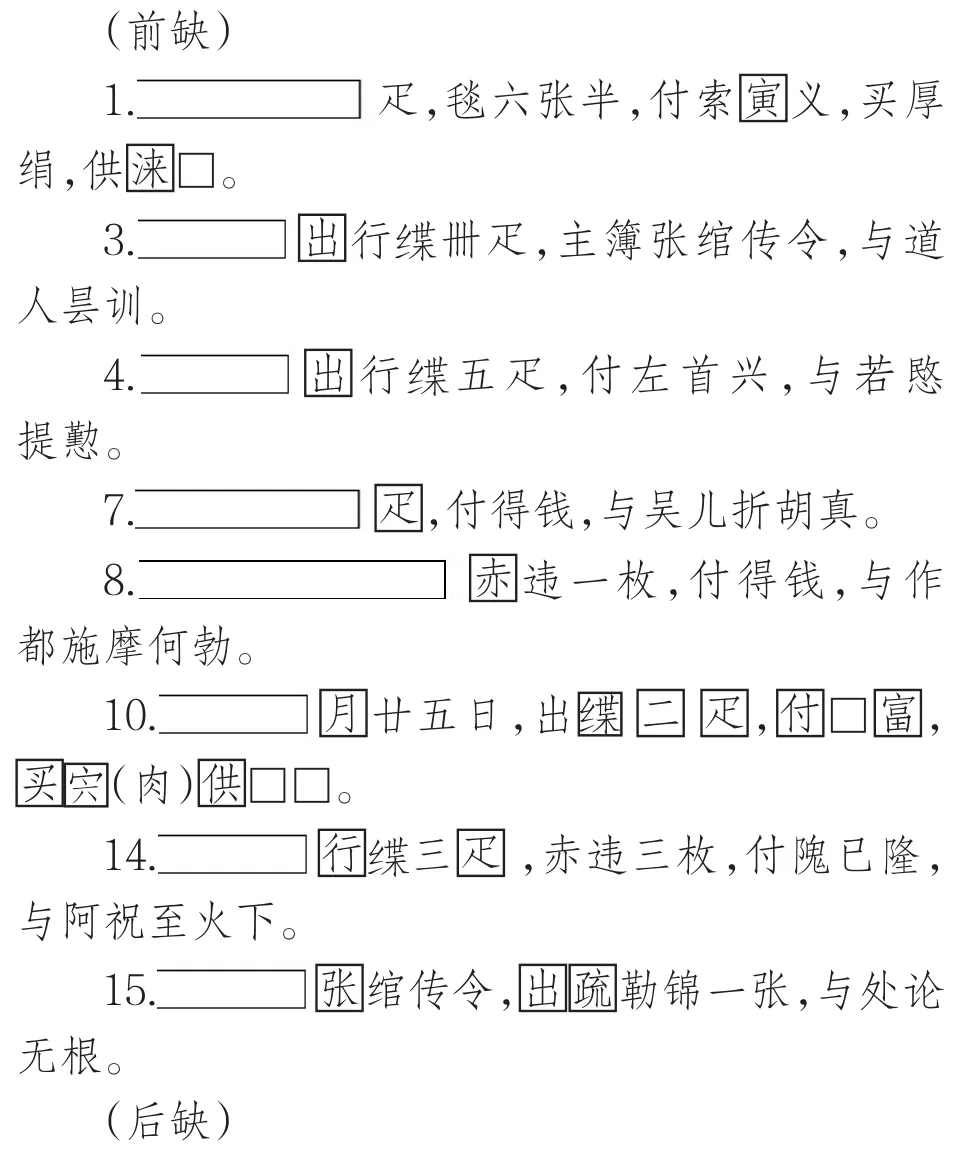

高昌王国究竟收容控制了多少织造户,目前并无准确数字,但是其总数无疑非常庞大。吐鲁番出土文书中与《毯帐》类似的帐簿残片还有一些。哈拉和卓90号墓所出阚氏高昌文书中就有一件《高昌惠宗等入毯帐》[8]124,文书仅存三行,如下所示。

三、高昌王国时期的官府织造户

高昌城处于丝绸之路上的咽喉要道,丝绸贸易是其财政收入的大宗。官府自民间征收大量的丝、绵。官府得到丝、绵后,既不能服用,也不便直接交换商品。这种情况下,官府直接控制一批织造户,不仅可以满足自己对高档丝绸的需要,还可以将之作为商品向西方输出,同时把丝、绵等变成毯、锦后可直接作为货币使用,便于收贮支用。对高昌王国来说,织造户是非常重要的特殊户口。

据前文对文书《相辞为共公乘芆与杜庆毯事》的分析,高昌地区的织造户原则上需要定期到官府作坊上直,实际上则相当灵活。类似织毯之类简单的织造,可以在家里进行,只有印染及某些复杂的织造,才需到作坊去完成。公乘芆半途在南门外把毯交给杜庆,暗示官府作坊应该在高昌王城内。此点在《新获吐鲁番出土文献》中的《供物差役帐》中也得到证实。《供物差役帐》17号文书16行载“□卯隆薪入内供染”,这个“内”就是高昌王城内之意。与公乘芆类似,“□卯隆”同样也住在城外,需要把木薪送入王城供作坊使用。由于这些织造户的房舍由官府提供,应该会集中居住在某一区域。现存高昌故城有三重城墙,最内的可汗堡区域属于王宫,最外面的外城墙为麴文泰所建,高昌王国时期的王城城墙即今天我们今天所看到的内城墙。高昌王国官府的作坊在内城里,织造户居住区域很可能内城南门之外①盛余韵先生认为高昌故城外城墙内西南大佛寺东北、东南有两个坊,两坊间整齐的排坊最有可能为当时纺织等工匠的作坊(参盛余韵:《中国西北边疆六至七世纪的纺织生产:新品种及其创制人》,《敦煌吐鲁番研究》,第4卷)。按高昌王国时期王城的城墙实际上是今天所见的内城墙,此两片整齐的小排房位于内城墙外,即处于高昌王城城外,不太可能是作坊区。新疆文物考古所《高昌故城第四次考古发掘报告》指出这些排房实际上是寺院的附属房屋,主体部分属唐以后的高昌回鹘时期。今不取其说。。

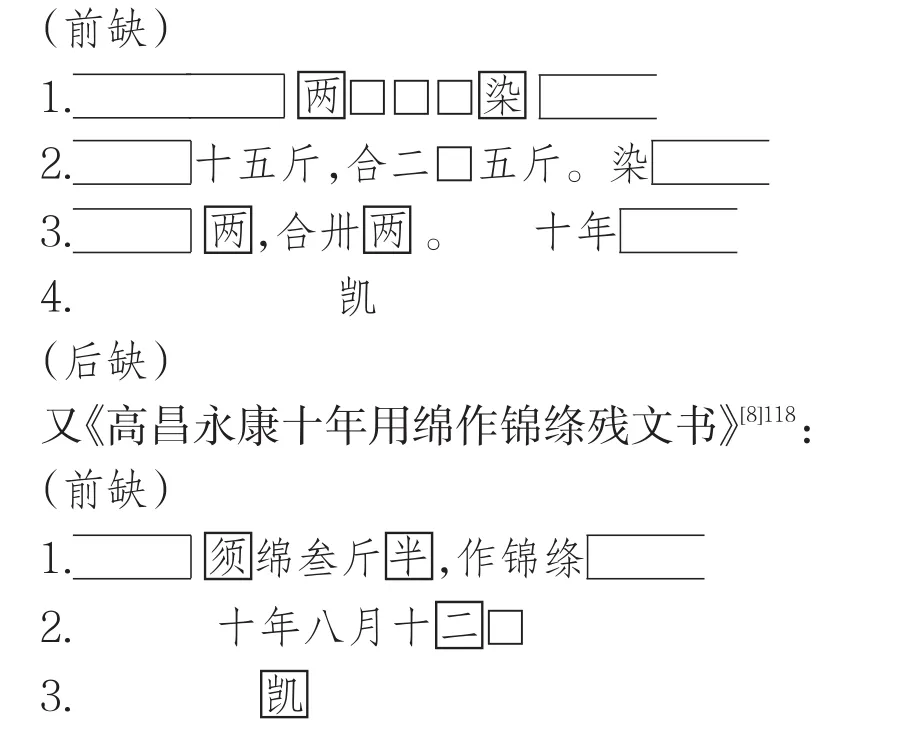

织造户所需丝、绵等原材料。毫无疑问要由官府提供。这在哈拉和卓90号墓所出《高昌永康(?)十年残帐》《高昌永康十年用绵作锦绦残文书》等文书中都有非常明确的反映。

《高昌永康(?)十年残帐》[8]118:

《高昌永康(?)十年残帐》中“染”出现两次,所染物以“斤”、“两”为单位,应该就是丝。染色后的丝被称为色丝,终端产品应即色彩斑斓的。《高昌永康十年用绵作锦绦残文书》中的“绦”字,本义是用丝线编织成的花边或扁平的带子。“锦绦”,即锦带。此两件文书属于官府作坊,年代为永康十年,与本文讨论的《毯帐》年代相近。文书末尾都有签押“凯”字,“凯”身份不详,可能是负责作坊事务的官吏。文书残片清楚地表明官府在织造之前,需预先申领所需丝、绵等原材料。

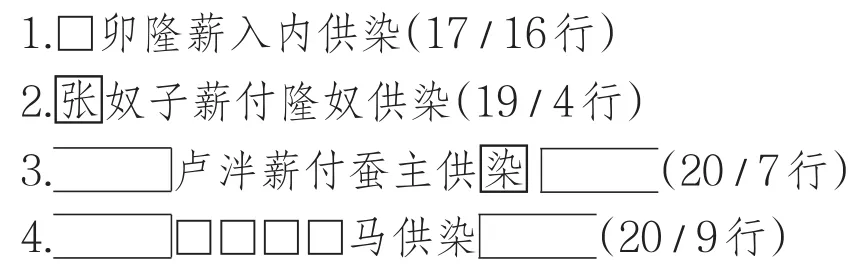

丝织业,尤其是缫丝、印染过程中,还需要大量的木薪作为燃料。这些也由官府提供。《毯帐》同墓所出《供物差役帐》中即有官府征发差科供薪的记载。今略引如下(斜线前阿拉伯数字为文书号数,斜线后数字为行数,下同):[1]129-145

木薪是高昌非常重要的杂差科,在高昌地区有取暖、做饭、供冰井等多种用途。而“供染”无疑也是非常重要的用途。《毯帐》中织造户输纳的“”,或许即在官府作坊染色织造,然后输纳给高昌郡仓曹。

印染丝绸离不开染料。高昌地区很早即种植红蓝这种染料作物。西晋张华《博物志》:“红蓝花生梁汉及西域,一名黄蓝,张骞所得也。”[15《]供物、差役帐》中还保存一条征发百姓种蓝的记录:

1.□□□种蓝(13/5)

文书中的“蓝”,即染色所用的“红蓝”。“种蓝”,即官府征发某人在官府土地上从事种植红蓝的农业劳作。收获所得的红蓝,自然是被用于作坊对丝及丝制品的印染。

6号文书是我们解读余下2件支取文书的钥匙。3号文书与支出有关的内容仅存1行,且残缺严重。文书以“张”为单位,“七张”前所缺字即“毯”字。整句话的大意是从所纳毯中拿出七张毯给杨成子,偿还杨成子所做某事的费用。4号文书与支出相关者存3行。15行“廿贰张,绵囊贾(价)”,吐鲁番文书中与囊连用的量词为“枚”,故“张”当从上读,“廿贰张”前所缺字或即毯字。即用22张毯偿还绵囊的价钱。17行□毯百八十”,180张毯是个很大的数字。应是除去绵囊价格后整个户组最终缴纳的总数。

汉献帝建安九年(204),曹操创制户调制,取消按人口征收算赋、口赋的办法,赋税开始以田租和户调为主。高昌郡和高昌国的赋役制度,大体上沿袭自中原的户调制。户调制的特点是规定一个征纳总额,总额内各户按照户赀划分不同的户等,九等混通,各自承担相应的份额,只要总额达到规定税额即可。2006年吐鲁番征集一组《北凉高昌计赀出献丝帐》[1]279-284,目前残存九个征收单元,每个单元八九户至二十余户不等,一个单元即一个户组,户组内各户户赀总额为370斛,计出丝4斤。同时征集到的还有一组《计口出丝帐》,帐中每户每人出丝1两,缴纳时依然是数户至二十余户为一单元,按户组征纳。

由此可见,在“户调制”为基本税制的情况下,征收方式不论计赀还是计口,最终都要按户组征纳①相关研究见裴成国前揭文。裴成国先生认为计赀献丝属于当时的户调,杨际平先生在《谈北凉时期高昌郡的计赀、计口出糸与计赀配养马》(《西北师范大学学报(社会科学版),2014年2期》中则认为计赀出丝是田租的一部分或田租的附加税,可参看。。这种计帐方式在其他历史时期比较少见。而《毯帐》中织造户按户组纳毯或织造,明显也受到了“户调制”的影响。我们不妨把织造户去作坊织造看作织造户应承担的“役”。只是上“役”的标准不是天数,而是纺织品的完成量。只要交纳官府规定的织造定额,也可以不去作坊上役。

四、结 论

(二)织造户数户或十余户为一户组,按规定完成并输纳一定额度的纺织品。北凉时期高昌郡计赀出献丝帐、计口出丝帐以七八户至二十余户为一户组,以户组为单位输纳赋税。阚氏高昌对织造户的管理模式或许受到户调制的影响。