散落的乡村笔记

王林先

最后的猎手

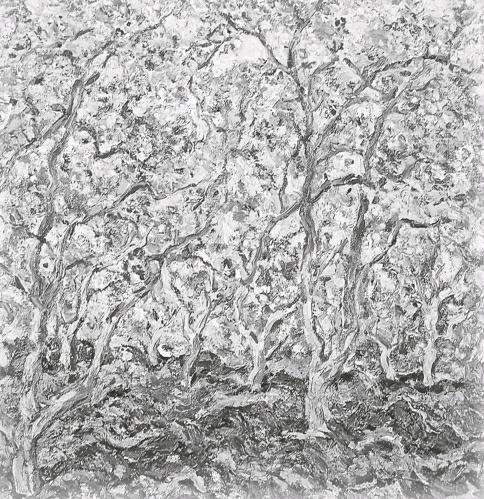

和打鱼相比,打猎很辛苦并且极易一无所获,“打鱼打不到烧碗汤,打猎打不到溜溜光”。但身体强壮的男人,往往更愿意打猎。主要原因在于,打猎或许可以成就致富的梦想。

一位老猎人,学了梅山之术,能请动山神帮助,打猎很少空手而归。据说几年下来,他就提了满满一袋麝香,换回了一袋银圆,把草房推倒修起了大瓦房,还送孩子上了学。这位老猎人晚年成了父亲的师父,我常常见到他。戴着帽子,穿着长衫,满面皱纹,胡子花白。腰肩系着布绳,身上背着黑色的大包。其实,我不觉得他有什么神奇的地方,于我而言,仅仅是一个和蔼可亲的长辈。

可是等到亲见“梅山”的种种礼仪,我不得不对他心怀崇敬,甚至有些害怕。就说“走九州”吧。春天,进山打猎之前,要先在家请来各方神灵,然后一个一个地沟通,直到安顿好所有神灵。这个过程,称之为“走九州”。九州,即扬州、荆州、豫州、青州、兖州、雍州、幽州、冀州、并州,一般泛指中国。请了九州的神,走遍全国,都有神的保护。但请神却是一个漫长的过程。先念祝词,再念咒语,再念祝词,请完祝毕,还要用卦检验效果。卦由半块竹根或牛角做成,小孩半个手掌大小,前尖后粗,牛角状弯曲。祝词念完,两卦先合拢,再错开,往地上一扔,根据剖面方向判断卦象。一上一下称为胜卦(或者顺卦),全上为阳卦,全下为阴卦。如果要什么卦象就有什么卦象,神就认可了你的行为,接受了你的香火祭品,一年就通行无碍了。但是,卦象总是随机的,不可能想要什么有什么。卦象不对,那个神就要重新请。所以,“走九州”往往要大半天时间,中间不能停顿。七八十岁的老人,一边念咒语,一边四方跪拜,还要翻跟头,一折腾就大半天,如果没有信仰作支撑,是无法完成的。

进山打猎的时候,还要在山前请“梅山”,“梅山胡李赵三大王”是猎神,带着“嘘风童子、唤狗二郎”掌控了猎场。请“梅山”也叫“开山”。因为祝词念了,卦象也到位了,还不够,还有个叫“开山”的仪式。“开山”的一种是开“红山”,也叫“武山”,就是用剥皮的利刃在自己额头上砍出口子。如果一砍就鲜血淋漓,就表明一年红运当头,“开山”也就完成。怪异的是,很多时候,砍了好几刀,伤口白森森的,肉往外翻,血却不出来。这样就只有再砍,直到有血渗出为止。另一种称为开“文山”,不砍额头,杀鸡祭奠或者只念祝词即可,但这种据说效果不好,所以还是以前一种为主。老猎手的额头上,有一道深深的凹痕,就是年年“开山”砍出的。

除了这些仪式之外,新工具的第一次使用前,也要先祭祀山神猎神。比如一个背猎物的麻绳网兜,一捆钢丝套等等。不过到父亲打猎的时候,空手而归的时候越来越多。老人说,这归咎于父亲的半信半疑。“你都不相信他们的功夫,他们咋个帮你呢。”我得承认,这是老人说过的一句很有哲学味道的话。老人还说过一句极有哲理的话。那是他的一个不太长进的徒弟,老觉没有得到师父真传,乞求师父给点“硬的”。老人说:“硬的?河里的石头就硬!”

老人不仅懂梅山之术,还懂一些巫祝之术。有人“撞鬼”、“中邪”生病,就找他念咒治疗。因为要画大大小小的桃符,并且要用圆形的簸箕端了符纸走来走去,也称为“送花盘”。仪式可繁可简,视病情而定。有治好的,但大多数不会因为“送花盘”而痊愈。可以肯定的是,老人从未收过别人一分钱。在缺医少药的乡村,在大多数人都因无钱治疗而“小病拖好或拖大、大病拖死”的现实情况下,老人的种种巫祝仪式,至少给了乡亲们以心理上的安慰。而我也体会到,乡亲们很多时候其实并不是种种“喉舌”说的那样迷信,也不是以“知识阶层”自命的那些人说的那样愚昧,更多的是贫困中的无奈。

徒弟学成之后,有个仪式叫“出师”,也叫“出山”。“出师”的关键在于,师父要对徒弟念一些听不明白的咒语,念过之后,徒弟才真正有了“硬功夫”,才可以独自开门立户。但没等到父亲“出师”,老人就溘然长逝。猎手应该代代相传。老人死后,还有几个猎手,但都不懂梅山之术。按老人的说法,那不算猎手,顶多算个“撵山的”(围猎时和猎狗一起追赶猎物的人)。父亲也算不得猎手,因为他早年抓黄麂、打山羊和刺猬等等的时候,还没学梅山之术;后来学了,反而一年顶多在猎狗的帮助下捉几只拱庄稼的獾猪。

父亲留下了几大本手抄的梅山秘籍,而这些文字,全部来自老人的记忆。在老家最后的猎人相继去世的时候,留下这些文字,或许会让人想起他们,想起乡村的某个时代。

末代地主

他家没有几亩地,不过,他是村里主事的。村里的事,大到修祠建堂、修桥补路、买卖田地或者和邻近村交往,小到男婚女嫁、纠纷调停,都要和他商量。就是甲长保长,也不敢惹恼他。

他的威望来源于耿直和粗暴。如果一个人比较耿直,那么他的粗暴是可以原谅的。如果一个人比较粗暴,对自己认定的事情态度坚决,那么他的耿直是可以实现自我维护的。

我没有见过他,他的种种,来自于祖父平淡的讲述。

上世纪二三十年代,兵、匪交相为患。先是兵。川军将领在山寨喝酒闲聊,一时兴起,便比试枪法。几人以山下农田劳作的农民为靶,争相射击。一人枪法精准,顷刻三农民惨死田间。后来日军在侵华战争中有比赛杀人的兽行,国人为之泣血痛恨,殊不知在中国由匪而兵的军队中,此等行为早已有之。而劳作的农民,当是这些军队的衣食父母,以父母为靶,其行更令人发指。匪则隐驻山林,白天分散而出,和当地群众没什么两样。有的甚至就是当地人。晚上则聚众行事,直奔白日踩好的“窝子”,烧杀抢掠,无所不为。

有合法外衣的兵老百姓惹不起,匪却可以大张旗鼓地赶。他聚集了村里六七十个年轻人,守在路口,要和土匪决一死战。他们的武器是杀猪刀和锄头,就他一个人有一支从军队买来的枪。那唯一的枪他也不会用,仅仅用来壮胆。匪来了,一场混战,他的队伍几乎丧失了战斗力。他看见土匪头子得意的笑脸。他扔下枪,抓起一把刀,不顾一切向土匪头子冲去。土匪的马刀纷纷向他身上砍,可他就像失去知觉似的继续前冲。近了,手起刀落,土匪头子人头落地,还是一脸骇异的笑容。树倒猢狲散,土匪就散了。他追了几步,就要倒下。于是扶了树干,僵硬地站着不倒,还大声叫骂。骂了几句,就一头栽倒。抬回家,草药先生一数伤口,大的七八十处,小的不计其数。只好用药全身裹了,放在床上慢慢养。活不活,全凭天意了。先生说。让人意外的是,他竟然活了下来。半年后,他可以下地活动了,又过了几个月,他几乎恢复了常态。只是全身上下疤痕累累,面目狰狞,让人不敢直视。

解决乡邻的纠纷,他的方法也极有特色。搭张桌子,几碗茶一放,先“吃讲茶”,纠纷双方各说各的理。说完了,请来的长辈开始议论谁是谁非,得出初步结论。他听完,一锤定音,双方决不能反悔。而这“一锤定音”的仪式极具个人特色。抓一只公鸡,一刀砍去鸡头,接半碗血,当事双方一人一口,剩下的,他一口喝干。仪式结束,无头的鸡还在满地扑腾,血溅一地。扑腾越久,表明这事定得越好。如果鸡一声不吭就死了,那就要重新议过。再要杀鸡,就由那几个议的人出。我没有亲见过这样的仪式,只是后来在乡政府那一堆土改时的卷宗里看到过类似的记载,当然,那已经被描述为“横行乡里”的证据。

祖父用了很长时间讲给我听的,是他的结局。

土改时,他的地被分了。上面的政策说,要团结乡绅,他自认为应该不会有事。可是后来事情陡转,说要镇压恶霸地主。关于他是恶霸地主的传言越来越多,罪状也日渐明确。例如,“为保护他的私人田产,强迫村里的年轻人为他打土匪,造成大量死伤”等。特别是一些对他当年的调解纠纷心怀不满的人,多次找工作组告状,“包揽狱讼,手段血腥”的罪名很快就板上钉钉了。

他觉得自己已经非死不可了。于是在工作组找他的时候,跑到附近的悬崖边跳崖自杀。纵身一跳,以为死定了。谁知天不作美,一棵树救了他。工作组到了,用绳子吊起他。于是他又多了一条“自绝于人民”的罪状。

不认罪成了他速死的重要原因。“对敌人仁慈就是对人民残忍”,工作组对不认罪的恶霸地主是不会客气的。“说是要镇压了,把恶霸地主拖出来。他是最后一个拖出来的,倒拖着,好像已经死了,脑壳在楼梯上碰得噔噔噔地响。还是打了一枪,脑壳爆了,不晓得流血没有。”祖父说。

他的坟墓在村小学背后。那是个“一师一校”的小校点,我的一二年级就在那里读。那时他的坟还是个小坟包,坟头的石头和坟边的石板被掀掉了。几年前,和他在县城工作的孙子一起回老家,我见到了他已被修复一新的坟墓。坟堆高大,墓碑簇新,红油漆描过的碑文闪烁着血红的光芒。

失落在老屋的记忆

拆茅草房的时候,我们都哭了。祖母说,虽说修了大瓦房,我们还是舍不得拆了旧房子。可是一大块地,不可能就空着啊。后来还是留了一小间,放些过冬的柴草。

祖母说的茅草房我没见过。对于茅草房的直观印象,来源于耕种那块土地时发现的种种痕迹。比如烧得坚硬无比的土块,熏黑的石头,夹杂了稻草的土坯,水沟里的苔藓遗迹,以及一些瓷器的碎片。特别是那些瓷器碎片,初看去尘苟斑斑,捡起来搓去泥土,立即变得光滑温润,破碎的边沿也散发出令人惊喜的光芒。那瓷片的前身也许就是一只碗、一个盘子、一盏酒杯等等,就是那些与先祖们朝夕相处的生活器具。与瓷片的亲近,就是与先祖们的亲近;与瓷片的交流,就是与先祖时代的时光交流。所以,很早,我就对瓷片心怀敬畏。

最后一间茅屋的消失,是因为一个人的消失。你从来没有见过你大爷爷。祖父说。他就死在那间屋里。他得的是枯痨病(肺结核),整天吐血,吃药也没效果。没办法,就把他安置在那间老屋里。一天晚上,听他呻唤的声音大,我们去看他,都还有口气。第二天,人就硬在床上,床前一大滩血。没棺木,就搭了几块板子,把他安葬在后面的老坟园里。回来就把草房推了,架起柏桠枝烧了。

我难以想象,那个我应该叫“大爷爷”的人,在那块十几平方米的土地上大口吐血、奄奄一息的样子,更难以体会,杂于柴草之间,疾病、饥饿、寒冷交相凌迫之时那种疼痛与绝望。可以理解的是,当一个人彻底解脱,亲人们立刻烧毁作为苦难、悲哀、愧疚见证的草房,既是决绝的祭奠,又是无奈的回避。可是,苦难的记忆怎么会随房屋的消失而消失呢。

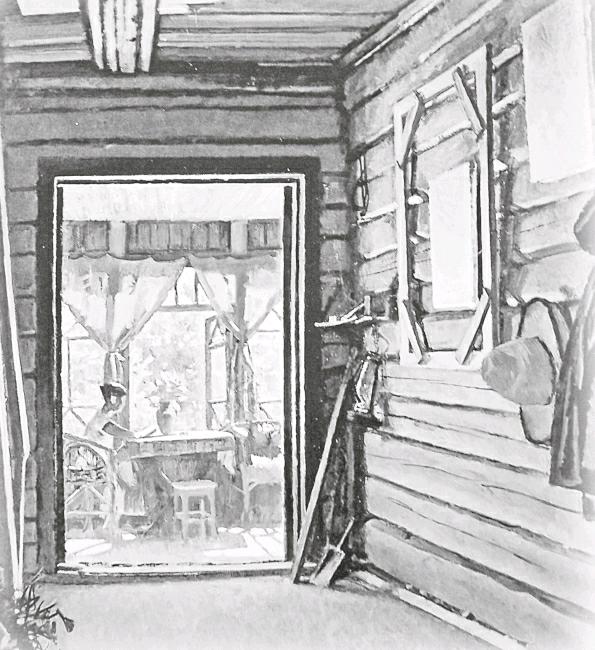

我见到的老屋,当然是后来的瓦房。

藏青的瓦。瓦菲是时光的标记。白或者黑的瓦菲,不论风和日丽还是风雨交加,都以同样的姿势欣欣招摇,在瓦片上留下季节的刻度。而新盖的瓦不长瓦菲,略显灰白,淡淡地没有长过瓦菲后那种浓烈的温暖。

木板面壁,底色深灰,上面有黑色、白色的或浓或淡的字迹。那些字迹,有的是木炭划的“正”字。大集体生产时,分粮食分物品,生产队长高声念,如“王某某,米一百斤,稻谷三百斤,稻草五百个……”等等,念一种,就划一笔,随后一数笔画,够了,就开始给下一个分。“正”的另一个来源是选举。很早以前,选人大代表,也这样。群众投了票,几个人就在前面算结果。“正”字代表票数。木炭划的字迹不易磨灭,如果不刻意擦去,几十年都在。有的字迹是我们自己涂上去的。初学写字,随意涂鸦,不知所云,却朴拙可爱。墨或者油漆写的,不久就淡了,却不会消失。粉笔写的,很快就擦去了。但擦了还会写,我们不写了,孩子又开始写。板壁高处,很久都保留着我写的“三条好汉、浩然正气”八个字以及我和两个弟弟的名字。那是我迷恋武侠小说时的“创作”。

进门,火塘在屋中间。方方正正的,四面放着长板凳,中间从楼上垂下来的铁钩上挂着铸铁罐。铸铁罐有大有小,可烧水,可做饭,可炒,可蒸,可炖,一切美味,尽可从中来。就是现在,很多地方仍然在使用。风景区的几家饭店,将“铁罐饭”作为特色餐推出,人们对此推崇备至。

东西都是厢房,北是正房。因为是平民家第,南无阁子相衬。每个房间都有床、有桌、有椅,每个房间我都睡过,都留下过我的体温。而曾祖父、祖父祖母、父亲母亲,他们身体的温暖,曾经让我在许多寒冷冬夜酣然入梦。然后,我又眼睁睁的看着他们衰老,慢慢离我远去。

东厢房是曾祖父母晚年的卧室,上世纪八十年代,他们相继离开。很快,那里被改造成厨房。正房是祖父母的卧室,九十年代末祖母去世后,祖父便移居到东厢房隔壁原厨房改成的房间。西厢房是父母的卧室,后来做了储藏室。父亲重病期间,就在西厢房隔壁厢房里放了一张床。在那张床上,父亲强忍着肝区的剧烈疼痛,一声不吭地度过了他生命的最后三年。三年间,他最大的快乐,就是斜靠在椅子上看电视。很长一段时间,在老屋看电视的时候,我都觉得父亲就在我身边坐着,偶尔有一声叹息或者压抑的呻吟。

靠北的一半房屋是父亲修的,仅仅二十年,还不显老。修房起屋,是农村人的大事。在我贫瘠的老家,有的乡亲要用几代人的时间才能完成修房大业。我们有弟兄三人,如果都在农村成家立业,肯定无法居住。父亲很倔强,一定要再修一套房子。于是点滴积累,省吃俭用,终于建成。谁知天不作美,房后水土流失,虽未将房屋冲垮,但泥土石头堆满一屋。我们使用最简单的工具,用了三年时间,才将泥石全部清除。装上楼板,已经是房架竖起后的第十五年。父亲说,早知道你们不回来生活,我就不修了。笑容却很欣慰,很骄傲。秋后的阳光照在玉米棒子和乳白的秸秆上,空气里散发着粮食的甜香。此情此景,如在昨日。

对旧屋的改造,也逐步进行。砖墙代替了板壁,粗糙的墙壁上,又有了二弟两个孩子的涂画。但我还是那么迷恋木板面壁和木门。在村小学读书的时候,冬季来的早了,没人在家,我就把身子贴在晒得温热的板壁和木门上取暖。一个冬日的下午,太阳慢慢收束着它的光芒。一个八九岁的孩子,全身贴在木门上,一边感受太阳的温暖,一边等待父母回家。许多年后,我都在脑海里描摹我当年的样子。

秋去冬来,年近九旬的祖父是靠在门前椅子上晒太阳呢,还是在屋里生火取暖?股骨骨折靠双拐移动的母亲,是终日躺在床上寂寞地望老屋屋顶呢,还是在孩子们的搀扶下到屋后走走?这是我不知道的。高堂犹在,而我已为了自己的生活背井离乡。我无法温暖他们的孤寂,正如同,他们已经没有能力温暖老屋的孤寂。