《答禅策十道》录校与研究

摘要:《答禅策十道》是一篇由20组问答组成的一份重要的敦煌早期禅文献。本文在对该文献进行录文、校勘的基础上,梳理出20组问答的核心要义。同时,基于对《答禅策十道》写本录校以及内容的梳理,认为《答禅策十道》应为北禅宗文献。并推测文本应产生于《顿悟真宗要决》并与《导凡趣圣心决》有割舍不断之联系。

关键词:《答禅策十道》;《导凡趣圣心决》;录校;研究

中图分类号:B944 文献标识码:A 文章编号:

《答禅策十道》,全称为《大般涅槃大般若经第十九帙难信解品第二卷采访使接应度人重请二和尚答禅策十道》,现收于黄永武博士主编的《敦煌宝藏》第34册,[1]51其编号为斯四一一三号(下称S.4113)。《答禅策十道》存64行,共1400余言,全文由20组问答构成,主要讨论如何坐禅、何为清净心、定慧何以一体等问题。本文在对《答禅策十道》进行录文和校勘的基础上,进而对其思想和内容进行了梳理和诠释。

一、《答禅策十道》写卷的录文勘校

在敦煌文献中,《请二和尚答禅策十道》目前只见S.4113一份写卷。本文以S.4113为底本,以田中良昭的校订本[2]265为校本而校录。本次校录主要包括三个部分,即对写卷进行录文、对所录内容进行点校以及对写卷内容进行校注。为了较好保留原写卷原貌,在文献录文中,本文对繁简字以及异体字不作改动;对敦煌写卷中常用的俗写字、通假字,均将其标出;对以重写符号“々”表示重写的字,均将其标出,并还原。

大般涅槃 大般若經第十九帙 難信解品第二卷採①訪使接應度人重 請二和尚 答禪策十道

苐②一問 九法③

禪經云:心淨則仏④土淨。未知心之与土,以何為體?

空對:心者以淨為體,土者以色俱,心淨則仏⑤土淨。

自對:心淨及仏⑥土淨,惣歸一,體亦无,是名真淨。

苐二問 九法

問:禪,婆羅門語,未知此地翻作何語?

空答:禪者,婆羅門語,翻為“靜慮”。

自對:禪者,是婆羅門音,漢土翻為“寂默”⑦義。

苐三問 言法

問:般若⑧經中為无相義,定与无相有何作用?

空對:无相定義,不雜差念,无心理、无作用。

自:无相及定義,是净。净⑨中无相,即是无作用。

苐四問 言法

諸法之中五蘊義,未知定體何蘊所收?

空:五蕴義者,具定體,以行蘊所收。

自:蘊者,是都名;定者,以識蘊所取。

苐五問 索法

《华⑩嚴經》云:東方入正受,西方三昧起。受三昧為一、為異?

空:正受三昧者,正受是定,三昧是慧?,齊融體。

自:同是經云:所說東西三昧者,是其一義。亦无有一,亦无有異。

苐六問 索法

《菩薩戒经?》云:心地法門,如毛頭許。禪法无相,心於有礙。既无毛頭心,禪應是。

空?:《戒經》云:心地如毛頭許,是其危法。仏?性若見有,性亦无毛頭,及以么?法。

自?:言毛頭者,是譬?之喻。言真如理性,亦非危法。

苐七問 仙法

禪者,净心,心?有二種。妄心未知,浄何心?

空:妄无淨,心是名。

自:夫禪者,无淨无妄心,可是真心凈。

苐八問 仙法

經云:威儀有四種,云何唯言坐禪,不言餘三?

空?:言威儀有四種,坐為息妄之義。但心清淨,行、住、坐、卧,常為禪。

自?:言威儀有四種者,是文字數。但安心,但心坐禪,威儀并是俱。

苐九問 凍法

菩提涅槃據禪,如何相貌??

空?:若是相,相即同虛空;若是言說,還成妄相。

自?:菩提是圓寂之義。亦无相貌,不差无相,无言、无說,是菩薩。菩薩者,體亦无相,即是涅槃。菩提?理无言説。

苐十問 凍法

真中无妄,妄?從何起?真中有妄,妄?何時至?

空:真中有妄,妄?由起起;真中无妄,无念即止。

自:有真中忘?,是名真止。

苐一問

言脩禪以何為義?解脫如何辯議?請訃?釋二儀。

空:脩禪凈為義。言解脫者,心?、色俱離,即是解脫。

自:安禪定意,即為修禪;无證无得,為解脫。

苐二問

不二法門,禪之宗極。維摩為至妙,文殊师利等无為造真,未審言之与默?

空:維摩默而順理,孰?是誰非?如真默為是,文殊等豈成失止之人;如其默為非,維摩即為失理之客?文殊以言遣言,默俱是无心法門,故号不二。

自:維摩、文殊所說文字,只論其一,一義並是名至妙。

苐三問

境之与心,二法相藉。何故不言看境?但言看心?

空:看心无二,心、境不離无念境。

自?:如心境、无心境,心、境兩亡,即是寂滅。

苐四問

梵曰仏?陀?,此云何語?其義何法?

空:此云覺,其義是淨。

自:仏?陀者,歸?依是第一。

苐五問

既言淨心,是何義?

空?:為獨淨,其心、境俱淨。

自?:心凈是无染之義。俱无,无心凈,可是名淨。

苐六問

禪法自性為有耶,為无相耶?

空:禪法、自性,二俱无相。

自:亦非有相,亦非无相,是名真實。

苐七問

夫禪看心,為有心看?為无心可看?若有心可看,還成妄相?;若无心可看,豈不著空?

空:但空、妄俱離,是名看心。

自?:亦不看心,亦不觀空,是名真看。

苐八問

言道方便,體為定?為惠??

空:其通方便,以惠為體。

自:方便及?惠,并是假名。心不看方便,亦不看惠,即是真方便、真惠。

苐九問

言語道断、心行處滅,即是空寂?

空:但心凈,名空寂。

自:名、相俱泯,即名空寂。

苐十問

云惠為仏?母。禪定初,因何不先崇於惠,而乃先崇於定?豈不弃本從末?者乎?

空:禪為本,要從定發惠。齊脩?理无先後。

自:定能發惠,定惠一體,亦无弃皆。(录文完)

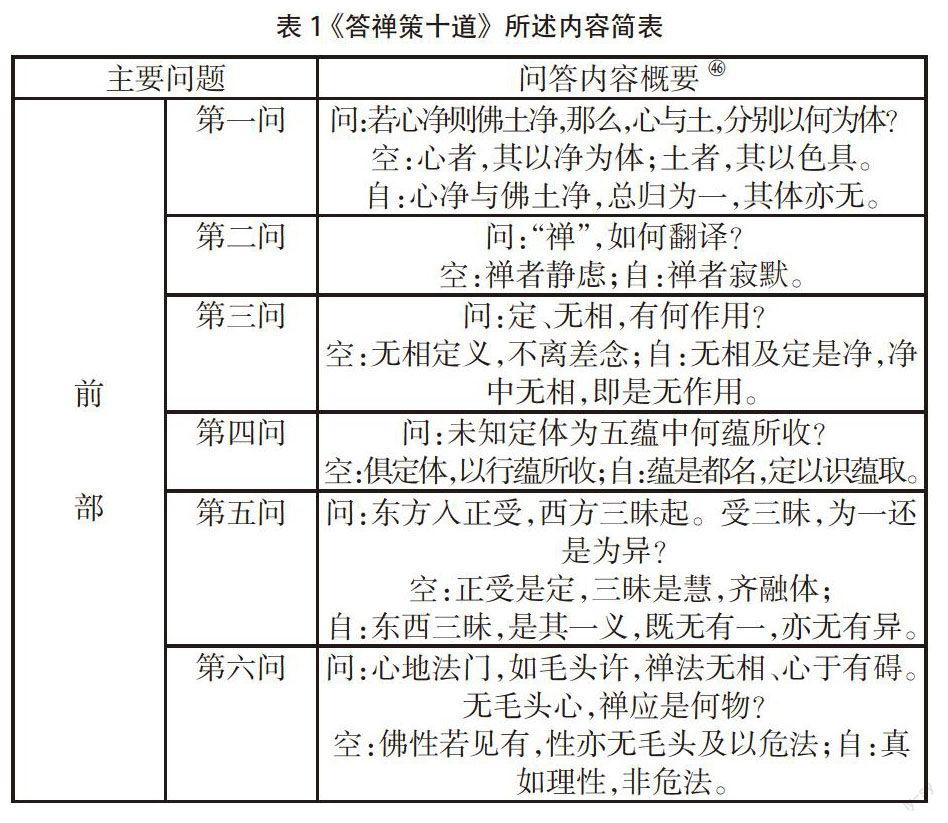

二、《答禅策十道》写卷的内容简释

据笔者所知,目前学界对《答禅策问答》的研究成果并不多见。在敦煌写卷中,《答禅策十道》仅有英藏敦煌写本S.4113这一份写卷。而对S.4113进行录文和校录的成果更少,目前所知,仅有日本学者田中良昭先生的校本。就《答禅策十道》写本主要内容来言,该写卷主要由20组相关问答组成,通过空禅师、自禅师两位高僧对所提问题的回答来诠释禅学乃至佛教中颇为关注的问题,即“如何坐禅”、“什么是清净心”、“什么是方便”、“定慧如何一体”、“禅法自性是有相还是无相”等诸多问题。因空禅师、自禅师两位高僧对同一问题的诠释不同,从而彰显出两位禅师乃至其所隐性代表的禅系在禅修中所持的不同见解及其立场。尽管空禅师、自禅师两位高僧的身份也可能是“自设”的,但通过两者对这20组禅要的不同解答,使得禅修尤其是初习禅修者在日常修行中所遇到的一些疑难问题得到了深化和释疑。

三、《答禅策十道》写卷的归属判定

如前所述,《答禅策十道》是一份由提问者所设问,并由(假设的)空、自两位禅师所应答的20组问答所构成的问答集。上文分别从录文校勘与内容述要等两个方面对这份写卷进行了初步梳理。现在需要讨论的问题是:其一,这份写卷归属于哪一宗派?其二,这份写卷可能由谁编纂而成?实际上,这两个问题又是密切相关的。换言之,如何判定这份写卷的归属性问题。

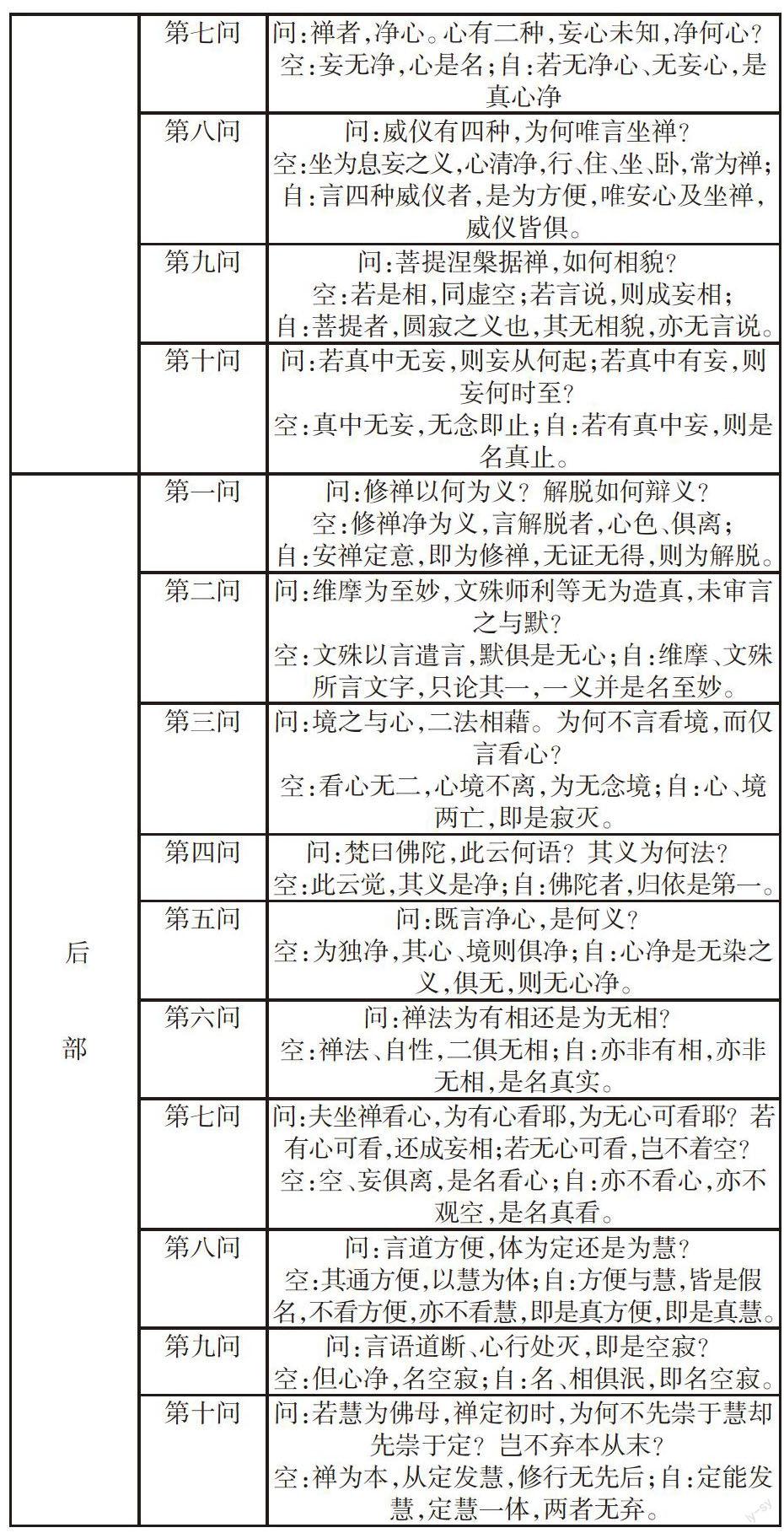

从表1笔者所整理、归纳的有关《答禅策十道》的基本内容来看,就这份禅文献而言,上部分的第五问答、第八组问答以及下半部分的第三组问答、第七组问答、第八组问答和第九组问答,皆是禅宗北宗文献尤其是北宗禅“五方便”系列文献中最为惯用的语词表达和最为核心的概念。

表2 《答禅策十道》与北宗其他禅文献关涉简表

《答禅策十道》所述内容 北宗其他禅文献与之相关涉内容

(前)第五问:《华严经》云:东方入正受,西方三昧起。受三昧为一、为异?空:正受三昧者,正受是定,三昧是慧,齐融体。自:同是经云:所说东西三昧者,是其一义。亦无有一,亦无有异。 《华严经》第七卷中说:东方入正受,西方三昧起;西方入正受,东方三昧起;于眼根中入正受,于色法中三昧起,示现色法不思议,一切天人莫能知;于色法中入正受,于眼起定念不乱;观眼无生无自性,说空寂灭无所有,乃至耳、鼻、舌、身、意,亦复如是。[3]588

(前)第八问:经云:威仪有四种,云何唯言坐禅,不言余三?空:言威仪有四种,坐为息妄之义。但心清净,行、住、坐、卧,常为禅。自:言威仪有四种者,是文字数。但安心,但心坐禅,威仪并是俱。 琰曰:行、住、坐、卧,看得见否?师曰:行、住、坐、卧,名曰“四威仪”。但于语笑、作一切生活、施为举动,一切时中,常须用心。[4]299

(后)第三问:境之与心,二法相藉。何故不言看境?但言看心?空:看心无二,心、境不離无念境。自:如心境、无心境,心、境兩亡,即是寂滅。 看心若净,名净心地。莫卷缩身心,舒展身心。放旷远看、平等看、尽虚空看。

[5]303

(后)第七问:夫禅看心,为有心看?为无心可看?若有心可看,还成妄相;若无心可看,岂不着空?空:但空、妄俱离,是名看心。自:亦不看心,亦不观空,是名真看。 沙门释衍曰:法性遍言说智所不及,其习禅者令看心,若心念起时,不观不思有无等,不思者亦不思。若心想起时不觉,随顺修行,即轮回生死;若觉,不顺妄想作业,即念念解脱。[6]215

(后)第八问:言道方便,体为定?为惠?空:其通方便,以惠为体。自:方便及惠,并是假名。心不看,方便亦不看。惠即是真,方便真惠。 此不动是从定发惠方便,是开惠门。闻是惠。此方便非但能发惠,亦能正定,是开智门。即得智,是名开智惠门。若不得此方便,正定即落邪定。贪着禅味,堕二乘涅槃。[5]304

(后)第九问:言语道断、心行处灭,即是空寂?空:但心凈,名空寂。自:名、相俱泯,即名空寂。 子答:空寂净时,时时有妄念起,更有发心正前,妄念为妄不是妄。和言:正妄之心自是妄心,见定之心亦是妄,寂然不得起念,更熟看。子答:唯见寂净,更无相貌。和言:身心俱不可见。[7]200

据上所述,无论是“安心”还是“看心”,无论是“看净”、“方便”抑或是“定慧关系”以及对“言语道断、心行处灭”的诠释,这些都印有北宗禅的基本格调。基于此,笔者判定,《答禅策十道》应为北宗禅文献。至于该文献的作者、该文献可能产生的时间,限于史料的不足,笔者暂且难以妄下定论。但综合考查写卷所承载信息的思想而言,其与《大乘无生方便门》、《大乘五方便北宗》等“五方便”系列文本关系甚为密切,但其所论禅法则没有达到《顿悟真宗要决》中所言的“看无所处”之境。据此,笔者推测,《答禅策十道》,其文本的产生,可能要早于《顿悟真宗要决》。笔者再根据“言语道断、心行处灭”这样的概念,它与法如系文献《导凡趣圣心决》亦有着千丝万缕的关涉。?基于此,笔者可以进一步推论:《答禅策十道》这一文本,其很可能是出自法如一系,它与杜胐似乎有着某种微妙的关联,或者说,至少它与《导凡趣圣心决》有着某种割舍不断的联系。笔者之所以要做如是推测,主要基于如下关涉:

其一,从形式上来看,《导凡趣圣心决》作为北宗禅法如一系主要文献之一的《导凡趣圣心决》,[8]56其主要也是通过问答的形式,来讨论禅宗的谱系、“却观”以及其他相关禅法思想。与《答禅策十道》不同的是,《导凡趣圣心决》第一部分并非是问答形式,其问答形式是从第二部分开始的。但就问答的方式来看,这与《答禅策十道》的问答形式基本一致。

其二,从主要措辞看,《答禅策十道》与《导凡趣圣心决》有很多相似或相同的措辞。例如,两个文献都使用了“言语道断,心行处灭”、“定慧”、“空寂”、“妄心”等词语,这不是偶然,在某种程度上可以凸显文本的编撰者对这些核心词汇比较关注和强调。

其三,从核心要义看,《答禅策十道》与《导凡趣圣心决》强调的核心思想是基本一致的。如果说《答禅策十道》与《导凡趣圣心决》在形式、措辞的相似只是一种外在的相仿,那么,其在核心思想上的这种相似则无疑是两者之间内在关涉的隐性呈现。就两者而言,虽然篇幅不尽一致,形式不尽相同,但其都强调“言语道断,心行处灭”、真心空寂,强调唯心而无境等。这种对真心的强调是早期禅宗尤其是法如一系所特别强调的,这一点也可以表征《答禅策十道》与《导凡趣圣心决》之间的关涉。

注 释:

①“採”,底本为“倸”,田中本作“採”,“採”同“采”,今从田中本改。

②原文如是,下同。

③原文如是,以文而录(下同,不再另注)。

④“仏”,底本写作“仏”,“仏”即“佛”之异体。本写卷共出现7次。

⑤⑥????“仏”,底本写作“仏”,“仏”即“佛”之异体。

⑦“默”,底本为“嘿”,田中本为“嘿”,依据黄征所编的《敦煌俗字典》字形 示要,其应为“默”。本写卷中,此字共出现6次,俱改,不再另注。

⑧“若”,底本无,今依田中本及文意而补。

⑨“净”,底本承上重写作“々”,今还原之。

⑩“华”,底本为“花”,田中本从之,依文意,今改。

?“慧”,此是本写卷唯一一个写作“慧”的。本写中,其他“慧”,皆写作“惠”, 下改。

?“经”,底本无此字,依田中本而补。

????“空”,底本无此字,依田中本及文意补。

?“么”,底本为“么”,田中作“危”,依文意,今从底本。

??????“自”,底本无此字,依田中本及文意补。

?“譬”,底本为“辟”,田中本为“譬”,今从田中本改。

?“心”,底本以重写符号“々”而代替,今还原其本字。

“貌”,原本简写,似“皃”,本写卷共出现两次,俱改,不再另注。

“菩提”,底本写作“艹+提”上下结构,今改正。

“妄”,底本以重写符号“々”而代替,今还原其本字。

“忘”,底本作“忘”,柳田本作“亡心”,今从底本。

“讣”,底本有此字,田中本无,今从底本。

“心”,底本为“以”,田中本作“心”,今从田中本改之。

“孰”,底本为“孰”,田中本作“軌”,依文意,今从底本。

“陀”原本作“陁”,依文意改。本卷所出“陀”,皆写作“陁”,本卷中此字 出现2次,俱改,不再另注。

“皈”,原本作“歸”,依文意改。

“相”,底本为“相”,田中本作“想”,依文意,从底本。

“惠”,底本作“惠”,田中本从之。本写卷“惠”字出现10次,在敦煌写卷 中,“惠”同“慧”常混用。下同,不再另注。

“及”,底本“及”,田中作“乃”,依文意,今从底本。

“末”,底本为“未”,田中本作“末”,依文意,今从田中本改。

“脩”,底本写作“脩”。“脩”即“修”之异体。

引文出处参见黄永武主编:《敦煌宝藏》第34册,台北:新文丰出版社,1982 年,第51-52页;田中良昭:《敦煌禅宗文献の研究》,东京:大东出版社,1983 年,第265-273页。

《导凡趣圣心决》也曾言及“离言绝相,言语道断,心行处灭”,见黄永武主 编:《敦煌宝藏》第129卷,台北:新文丰出版公司,1985年,第516-517页。

参考文献:

[1]黄永武主编.敦煌宝藏(第34册)[M].台北:新文丰出版公司,1982.

[2]田中良昭.敦煌禅宗文献の研究[M].东京:大东出版社,1983.

[3]黄永武主编.敦煌宝藏(第15册)[M].台北:新文丰出版公司,1981.

[4]黄永武主编.敦煌宝藏(第132册)[M].台北:新文丰出版公司,1985.

[5]黄永武主编.敦煌宝藏(第20册)[M].台北:新文丰出版公司,1981.

[6]黄永武主编.敦煌宝藏(第134册)[M].台北:新文丰出版公司,1985.

[7]黄永武主编.敦煌宝藏(第8册)[M].台北:新文丰出版公司,1981.

[8]韩传强.禅宗北宗研究[M].北京:宗教文化出版社,2013.

作者简介:韩传强(1980-),哲学博士,历史学博士后,滁州学院思政部副教授,研究方向为北宗禅。

(责任编辑:李直)

基金项目:国家社科基金青年项目“北宗禅文献集释”(编号:15CZJ003)。