基于景观结构的延河流域生态风险评价

刘 琪, 曹明明, 胡 胜, 邱海军, 许博建, 邓妹凤

(西北大学城市与环境学院,陕西 西安710127)

基于景观结构的延河流域生态风险评价

刘 琪, 曹明明, 胡 胜, 邱海军, 许博建, 邓妹凤

(西北大学城市与环境学院,陕西 西安710127)

本研究基于景观结构指数和生态脆弱度指数构建生态风险评价模型,综合评价了延河流域生态风险状况及空间分布特征,并提出了相应的风险管理对策。结果表明,流域中以裸地的景观结构指数最大,受人类活动干扰程度较大,水域次之,灌丛最小;流域生态风险空间分异明显,流域中部生态风险等级较高,并以此向外围呈递减趋势;生态风险分布与景观类型关系密切,建筑工矿用地、旱地和水域等景观生态风险等级较高,草地和灌丛生态风险等级较低;要因地制宜地实施生态风险管理,确保流域生态系统稳定,降低生态风险威胁。

生态风险; 景观结构; 延河流域; 风险管理

生态风险指生态系统及其组分所承受的风险[1],也就是在一定区域内,由环境自然变化或人类活动引起的生态系统组成、结构的改变而导致系统功能损失的可能性[2]。而生态风险评价则是描述和评估这种可能性和危害程度的方法体系及评估过程[3-4],从而作为生态环境风险管理与决策的定量依据[2, 5]。自20世纪80年代开始,区域生态风险评价的评价方法、评价内容、评价范围都有了很大的发展,风险受体从人体发展到种群、群落、生态系统和景观尺度[6],目前已进入了大尺度空间的区域生态风险评价新阶段[2]。国内外学者在区域生态风险评价指标体系、方法与模型、结果及应用等方面开展了较多相关研究[7],由于各种生态效应的生态过程和作用机理尚不清楚,生态风险评价结果的定量表征仍然是该研究面临的主要难题之一[8]。随着遥感和GIS等技术的发展,国内外学者通过土地利用数据,基于景观格局视角在生态风险评价方面做了大量研究[9-15],主要是运用景观生态学方法,构建景观损失指数和综合风险指数,运用GIS空间分析技术,揭示区域生态风险空间分布特征[16]。在当前大尺度区域缺乏全面的生态监测数据的困境下,从景观尺度水平的土地利用动态变化角度进行生态风险综合评估是揭示区域各种潜在生态影响及其空间分布的重要途径[17]。

随着人类活动对流域自然生态系统干扰的逐渐增强,流域景观格局及自然生态系统正在发生改变,流域成为区域人地关系最为紧张和复杂的地理单元,是生态压力和风险最大的区域之一[18-19]。因此,开展流域生态风险评价研究有着极其重要的现实意义。国内学者在流域生态风险评价方面开展了一些工作,巩杰等[19]、卢远等[20]、陈鹏等[21]、张学斌等[22]以人类活动为风险源,基于景观格局指数构建生态风险评价模型,进行流域生态风险评价与生态风险管理研究;刘世梁等[23]构建基于景观格局和土壤侵蚀过程的景观生态风险指数,分析了云南红河流域内的景观生态风险分布规律及其驱动因素;许妍等[24]以太湖流域为例,构建了综合考虑多风险源、多风险受体和生态终点共存情况下的流域生态风险评价技术体系。目前流域生态风险评价研究热点主要集中于湿润区、半湿润区以及干旱区的湖泊、河流、河口三角洲等,而从综合视角对整个流域进行生态风险研究的案例较少[18],且已有的研究力度较小并多集中在经济较发达地区[19],针对经济较为落后,生态环境尤为脆弱的黄土高原丘陵沟壑区生态风险评价的报道还很少见。延河流域属典型黄土丘陵沟壑区,生态环境脆弱,加之区域自然、人文、经济、地理条件复杂,自然灾害及人为因素的共同影响,使得流域内生态环境不断恶化[25],水土流失、旱涝灾害以及土地荒漠化等多种生态环境问题凸显。基于此,本研究以黄土丘陵沟壑区延河流域为研究区域,将人类活动干扰作为主要风险源,构建生态风险评价模型,定量分析和评价延河流域2010年的生态风险状况及其空间分布特征,以期为开展流域生态环境综合治理与恢复工作,维护流域生态安全等提供一定的决策依据。

1 研究区概况

延河流域位于陕北黄土高原中部,地理位置36°25′~ 37°17′N,108°40′~ 110°29′E,流域面积7 685.53 km2,属典型黄土丘陵沟壑区,地势呈西北—东南走向。从行政区划来看,包括靖边县、志丹县、安塞县、宝塔区、延长县等县区(图1)。本区属暖温带大陆性半干旱季风气候,多暴雨、旱灾以及洪灾等灾害,多年平均降水量在500 mm左右,主要集中于6至9月份,年平均气温约9 ℃。流域内地形破碎,沟壑纵横,黄土丘陵沟壑面积占流域总面积的90%以上,水土流失严重,平均土壤侵蚀模数达8 000~15 000 t·km-2·a-1。土壤类型主要以黄绵土、红土、黑壤土、淤土为主,植被主要以草本植物群落为主。总体来看,流域自然环境类型较为复杂,区域差异明显,生态环境较为脆弱。

2 数据来源与研究方法

2.1数据来源与处理

本研究以2010年延河流域30 m分辨率Landsat7 TM遥感影像为基础数据源,在Erdas9.2平台上经过分幅裁剪、几何校正及去霾降噪处理后,采用目视解译进行监督分类获得2010年延河流域土地利用类型图,根据研究区土地利用状况,将土地利用类型划分为耕地、林地、灌丛、草地、水域、建筑工矿用地和裸地共7类,作为本研究的主要数据源。本研究还用到90 m分辨率DEM、陕西省行政区划图以及延河流域相关统计资料等。

2.2生态风险指数构建方法

在人类活动占优势的景观内,不同土地利用方式和强度产生的生态影响具有区域性和累积性的特征,可以直观地反映在生态系统的结构和组成上,生态风险分析可从区域生态系统的结构出发,综合评估各种潜在生态影响类型及其累积性后果[10, 26]。因此,本研究以人类活动为干扰源,将研究区7类土地利用类型所代表的不同生态系统作为生态风险受体,构建基于景观结构指数(Si)和生态脆弱度指数(Fi)的生态损失度指数(Ri),然后通过生态损失度指数(Ri)和各景观组成的面积比重构建生态风险指数计算模型,以此来定量表征流域生态风险状况。

其中,生态损失度指数(Ri)表示不同生态系统遭遇人类活动干扰后其自然属性的损失程度,每种生态系统的生态损失度指数可以表示为:

图1 研究区地理位置Fig.1 The location of the study area

Ri=Si×Fi

(1)

式中:Si表示第i类生态系统的景观结构指数;Fi表示第i类生态系统的生态脆弱度指数;Ri为第i类生态系统的生态损失度指数。

2.2.1 景观结构指数 景观结构指数(Si)可用来反映不同土地利用类型所代表的生态系统受到人类活动干扰的程度[12],参考已有研究成果[12, 21, 26],选取景观破碎度指数(Ci)、景观分离度指数(Ni)和景观优势度指数(Di),通过简单叠加来计算各生态系统的景观结构指数。景观破碎度指数、景观分离度指数和景观优势度指数的计算公式和生态学意义,可参考相关文献[26-28],此处不再赘述。

Si=aCi+bNi+cDi

(2)

式中:Si表示景观结构指数;Ci表示景观破碎度指数;Ni表示景观分离度指数;Di表示景观优势度指数。a、b、c分别为景观指数Ci、Ni、Di的权重,且a+b+c=1,结合已有研究成果[12]和专家打分法,将权重a、b、c的值分别设置0.5、0.3和0.2。通过景观指标计算软件fragstats 4.1和ArcGIS 10.0的统计分析工具进行各景观指数的统计与计算。

2.2.2 景观脆弱度指数 景观脆弱度指数(Fi)表示不同生态系统内部结构的易损性,即该景观类型对外部干扰的抵抗能力[15]。不同生态系统对外界干扰的抵抗能力大小与自然演替过程中所处的阶段有关,处于初级演替阶段食物链结构简单、生物多样性指数小的生态系统对外部干扰抵抗能力较小,较为脆弱[22]。根据研究区实际情况,并结合前人研究结果[12, 20],将研究区内景观类型的脆弱度分为7级,由高到低分别为:裸地7、水域6、旱地5、草地4、灌丛3、林地2、建筑工矿用地1,通过归一化处理后得到各景观类型的脆弱度指数Fi。

2.2.3 景观生态风险指数 通过生态损失度指数和各景观组成的面积比重建立流域景观结构特征与流域生态风险之间的关系[19],从而构建生态风险指数计算模型,获取每个样方内的生态风险值。

(3)

式中:ERIi表示第i个生态风险小区的生态风险指数;Aij表示第i个生态风险小区内第j类土地利用类型的面积;Ai表示第i个风险小区的面积。

2.3流域生态风险空间分析方法

本研究通过系统采样的方法实现生态风险指数的空间化,从而更好地表征流域内生态风险的空间分布特征。考虑到流域内斑块平均面积状况[29]及研究区总面积,将研究区划分为5 km×5 km的采样网格,共332个生态风险小区。根据前述所构建的生态风险指数计算公式来计算每个风险小区的生态风险值,并将该值作为各样方中心点的属性值。

利用ArcGIS中的地统计分析模块(Geostastical Analyst),通过半方差函数进行理论变异函数的拟合[30],采用普通Kring插值法获取延河流域生态风险空间图,分析流域生态风险空间分布状况。

3 结果与分析

3.1流域景观格局特征

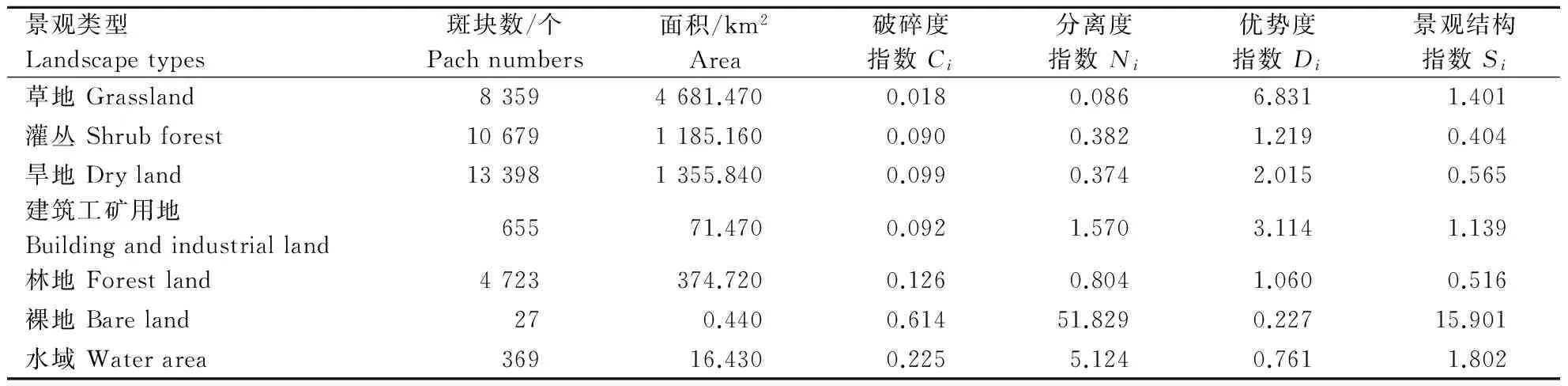

由表1可知,2010年延河流域7种景观类型中,草地的面积最大(4 681.470 km2),旱地和灌丛的面积次之,分别为1 355.840 km2和1 185.160 km2,其他景观类型的面积较小,可见草地、旱地和灌丛是流域内的主导景观。流域内斑块总数目为38 210个 ,其中旱地的斑块数最多,达13 398个,这说明旱地受到人类活动的干扰强烈,景观破碎化程度较高。流域中裸地的景观破碎度和景观分离度均为最高,分别为0.614和51.829;而草地的破碎度和分离度则最小,分别为0.018和0.086。就优势度来看,草地的优势度最大(6.831),建筑工矿用地次之(3.114),裸地的优势度最小(0.227)。这是因为裸地在流域内的面积最小,且分布较分散,因而导致其成为流域内破碎度和优势度的极值景观类型;草地作为流域内的优势景观,面积较大,斑块间的连通性较好,因而破碎度和分离度最小,优势度指数最大,是维护流域生态稳定的重要景观类型;随着经济的发展,建筑工矿用地面积增加,并逐渐趋向连片分布,其破碎度较小,而景观优势度则较高。景观结构指数从景观生态学角度揭示了各景观类型所代表的生态系统受人类活动干扰程度的大小,流域中以裸地的景观结构指数最大(15.901),水域次之(1.802),灌丛最小(0.404)。

表1 2010年延河流域各景观类型景观格局指数Table 1 Landscape index of landscape types in Yanhe watershed in 2010

3.2流域生态风险空间特征

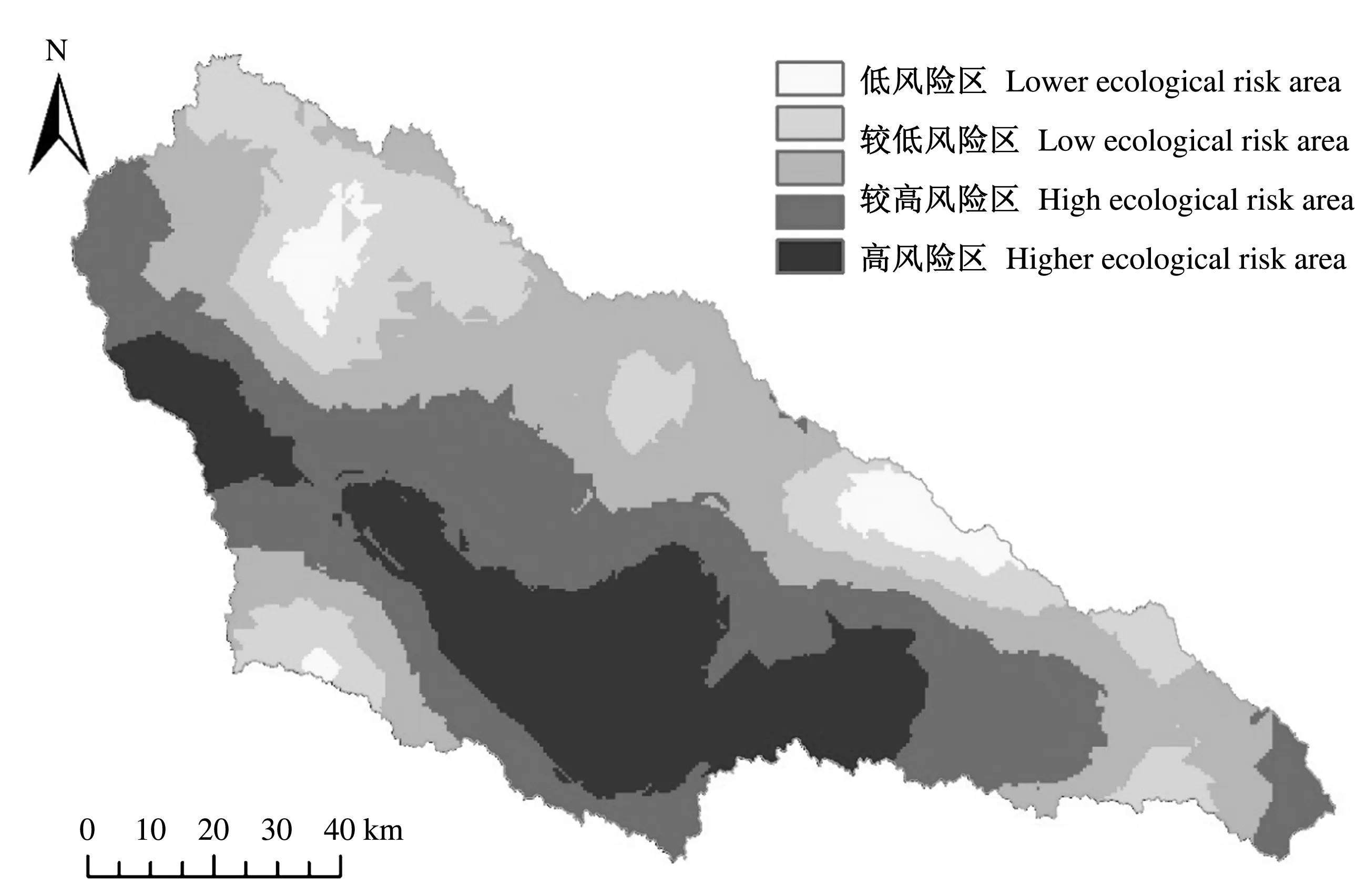

利用式(3)计算出332个风险小区的生态风险指数,经过归一化处理后,在ArcGIS地统计分析模块下,采用普通Kring插值法获得延河流域生态风险空间分布图(图2)。由于当前研究中缺乏关于生态风险等级划分的统一标准,因此本研究选用相等间隔法将研究区的生态风险(ERI)划分为:低生态风险区(0.099≤ERI<0.260)、较低风险区(0.260≤ERI<0.420)、中等风险区(0.420≤ERI<0.580)、较高风险区(0.580≤ERI<0.741)和高风险区(0.741≤ERI<0.901)共5级。

图2 延河流域生态风险空间分布图Fig.2 Spatial ditribution map of ecological risk level of Yanhe watershed

如图2所示,延河流域生态风险空间分异明显,其空间特征表现为:高生态风险区主要位于流域中部宝塔区中心城区及其周边区域、延长县西南部以及安塞县南部和志丹县北部等区域;较高风险区主要分布在流域高风险区的外围区域以及延长县东南部的小范围区域;中等风险区在流域中所占面积最大,主要分布在较高风险区的北部外围区域和安塞县南部的部分地区;较低风险区分布较为分散,除安塞县西北部外,在其他县区的流域边界区域呈现零星分布;流域低生态风险区分布在安塞县西北、西南以及宝塔区与延长县西北部的交界区域,且均位于较低风险区的中心位置。受海拔高度、地形及河流影响,流域中城市(镇)沿河流布局,大部分旱地也集中于距河道较近的区域,使得这一区域的人文、社会和生态关系复杂,各种生态胁迫因子交织在一起,因此流域生态风险空间分布也呈现出生态风险等级由河流及其近岸区域向两侧递减的趋势。

对流域不同等级风险区进行面积统计分析可知:延河流域生态风险状况主要以中等风险区为主,该区域占流域总面积的53.567%,达4 124.916 km2;其次为较高风险区,其面积比例为20.580%;较低风险区和高风险区面积较小,其面积分别为955.327 km2(12.430%)和869.195 km2(11.310%);低风险区面积最小,为154.416 km2,仅占流域面积的2.009%。总体来看,流域中等风险区及以上风险等级的面积比例占到流域总面积的84.457%,这说明延河流域整体的生态风险威胁较高,生态环境压力比较大。由于延河流域地处典型黄土丘陵沟壑区,地形破碎,流域生态环境自身脆弱性较高,在经济发展所带来的各种环境压力的胁迫下,流域内原有的自然生态系统变得更加不稳定,流域整体的生态风险等级处于一个较高的水平。

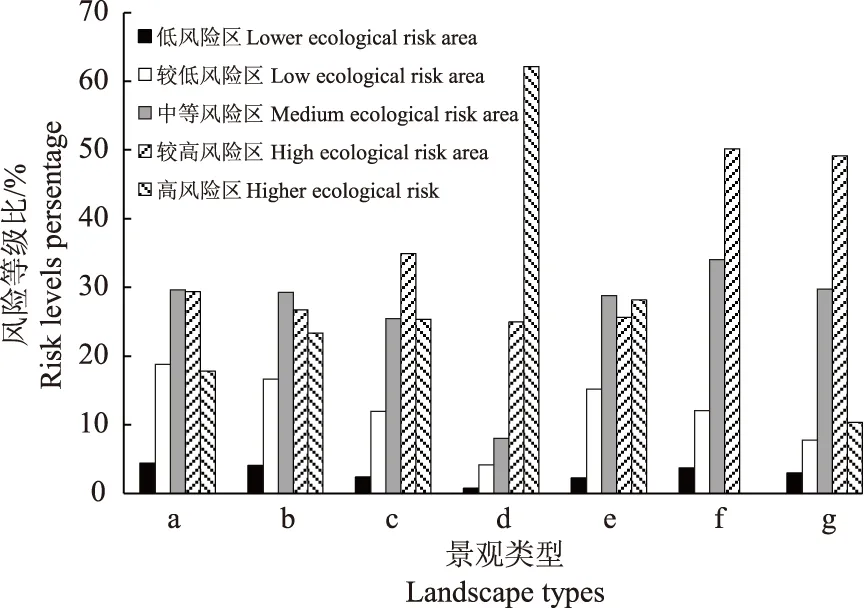

3.3流域生态风险空间特征与景观类型关系

通过对流域土地利用类型图层与流域生态风险空间分布图层叠加后进行面积统计可以得到不同景观类型所占各风险等级的面积比例(图3)。由图3可以看出,延河流域生态风险空间分布与景观类型关系密切。建筑工矿用地、旱地和水域等景观类型中,较高风险等级和高风险等级占到各自景观类型总面积的59.537%以上,而建筑工矿用地更是高达87.127%。建筑工矿用地是人类经济建设等活动最为集中的地方,受到的人类活动干扰最为强烈,因而其风险等级较高;旱地和水域自身的生态脆弱性较高,加之人类活动干扰,导致其景观斑块破碎程度加强、景观连通性下降,生态系统很不稳定,生态风险威胁日益上升。草地和灌丛在流域中面积较大,且自身的稳定性较好,抗干扰能力较强,因而其生态风险等级较低,2类景观类型所占较低和低风险等级的面积比例较大,分别为23.181%和20.673%。中等风险等级在各景观类型中所占的面积比例基本相当,除建筑工矿用地外,都达到了25.428%以上。此外,流域生态风险等级分布也受到植被覆盖度的影响,如安塞县南部、延长县西北部与宝塔区交界处等区域,草地、灌丛覆盖度较好,生态风险等级较低。

a.草地; b.灌丛; c.旱地; d.建筑工矿用地; e.林地; f.裸地; g.水域

3.4流域生态风险管理对策

生态风险管理是指通过考虑多种因素,从整体角度出发,在生态风险识别和评价的基础上,根据不同的风险源和风险等级,为规避风险或减轻风险所采取的防范措施和管理对策[31]。在基于景观结构的延河流域生态风险评价的基础上,根据延河流域生态风险特点、生态风险空间分布特征等,针对不同的风险等级区域提出相应的生态风险管理对策及建议。

3.4.1 高风险区和较高风险区风险管理对策 高风险区和较高风险区主要分布在延河流域中部、志丹县北部以及延长县西南部等区域,该区域建筑工矿用地和旱地分布广泛,是流域内人类活动最为集中的区域,且本身处于黄土梁峁丘陵区,沟壑纵横,生态环境脆弱。该区域在开展工农业等经济建设活动的同时,应特别注重生态环境的保护,实现经济和生态的和谐发展;继续推进水土保持等生态建设工程的实施,调整土地利用结构,合理安排农业活动,通过退耕还林还草、保护天然植被等措施提高生态系统的自然恢复能力和生态承载力。

3.4.2 中等风险区风险管理对策 中等风险区主要分布在较高风险区的北部外围区域和安塞县南部的部分地区,在流域内所占面积最大,且分布于灌丛、草地及裸地等各景观类型中。该区域受人类活动干扰相对较弱,但仍须提高区域生态系统抗干扰的能力,防止其向高生态风险区域恶化。因此,必须做到统筹规划,从人口、资源、环境协调发展的高度来进行工农业生产及建设活动;遵循适地适树,宜林则林,宜灌则灌,宜草则草的根本性原则[32],种植人工植被,增加植被覆盖;并以小流域为单元,因地制宜地开展生态环境综合治理工程,通过基本农田建设、淤地坝建设和梯田建设等措施减轻区域的土壤侵蚀,提高水土保持效益,从而增强生态系统的稳定性。

3.4.3 低风险区和较低风险区风险管理对策 低生态风险区和较低风险区主要分布于流域西北部、安塞县南部及宝塔区东北部等区域,大多所处流域边缘地区,受人类活动干扰较少,植被覆盖度较好。但该区域海拔较高,坡陡沟深,地形更加破碎,生态系统一旦遭到干扰和破坏便很难恢复。本区域的首要任务就是在保护好现有植被的基础上,加大人工植被种植,提高植被覆盖度及物种多样性,禁止一切放牧及陡坡耕种行为[33-34],增强区域抵御人类活动干扰的能力,降低生态风险。

4 结论

本研究以延河流域2010年土地利用数据为基础数据源,基于景观结构指数和生态脆弱度指数构建生态风险评价模型,综合评价了延河流域生态风险状况及其空间分布特征,并针对不同的风险等级区域提出相应的风险管理对策,主要结论如下:

(1)延河流域各景观类型面积差异较大,草地、旱地和灌丛为流域内的主导景观类型,裸地的景观破碎度和景观分离度最大,而草地的破碎度和分离度则最小,优势度则最大;就景观结构指数来看,流域中以裸地的景观结构指数最大,水域次之,灌丛最小。

(2)流域生态风险空间分异明显,高风险区主要分布在流域中部宝塔区市区周围以及安塞县西南部等区域;较高风险区位于高风险区外围;中等风险区分布在较高风险区北部外围等区域;较低风险区和低风险区整体分布较为分散;流域中等风险区及以上风险等级的面积比例占到流域总面积的84.457%,说明延河流域整体的生态风险威胁较高,生态压力较大。

(3)流域生态风险空间分布与景观类型关系密切,较高风险区和高风险区主要分布于建筑工矿用地、旱地和水域等景观类型;草地和灌丛中较低风险区和低风险区的面积比例较大;中等风险区占流域面积比例最大,在各景观类型中均有相当比例分布。

(4)延河流域整体生态风险水平较高,针对不同的风险等级区域要实施相应的生态风险管理对策,通过合理统筹安排工农业建设活动、推进水土保持工程建设、小流域综合治理以及退耕还林还草等措施确保流域生态系统稳定,降低生态风险威胁。

本研究在缺乏具体生态监测数据的情况下,从景观结构角度构建生态风险评价模型,较为全面地评价了延河流域的生态风险状况,结果与流域生态环境特征较为吻合,为流域综合管理及生态环境建设等提供了一定的决策依据。由于缺乏景观结构与流域生态环境之间的机理研究,对流域生态风险程度的度量具有相对性,针对流域内水土流失、滑坡等具体风险源对生态风险评估的影响还有待进一步研究。

[1] 毛小苓, 倪晋仁. 生态风险评价研究述评[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2005, 41(4): 646-654.

[2] 张思锋, 刘晗梦. 生态风险评价方法述评[J]. 生态学报, 2010, 30(10): 2735-2744.

[3] 方广玲, 香宝, 王宝良, 等. 苏南经济快速发展地区人类活动生态风险评价——以镇江市丹徒区为例[J]. 应用生态学报, 2014, 25(4): 1076-1084.

[4] RODIER D, NORTON S. Framework for ecological risk assessment[M]. Washington, DC: Environmental Protection Agency, 1992.

[5] 李国旗, 安树青, 陈兴龙, 等. 生态风险研究述评[J].生态学杂志, 1999, 18(4): 57-64.

[6] 曾勇. 区域生态风险评价——以呼和浩特市区为例[J].生态学报, 2010, 30(3): 668-673.

[7] 傅丽华, 谢炳庚, 张晔, 等. 长株潭城市群核心区土地利用生态风险评价[J]. 自然灾害学报, 2011, 20(2): 96-101.

[8] 周婷, 蒙吉军. 区域生态风险评价方法研究进展[J]. 生态学杂志, 2009, 28(4): 762-767.

[9] HUNSAKER C T, GRAHAM R L, LI G W S, et al. Assessing ecological risk on a regional scale[J]. Environmental Management,1999,14(14):325-332.

[10] 曾辉, 刘国军.基于景观结构的区域生态风险分析[J]. 中国环境科学, 1999, 19(5): 454 -457.

[11] 谢花林. 基于景观结构和空间统计学的区域生态风险分析[J]. 生态学报, 2008, 28(10): 5020 -5026.

[12] 李谢辉, 李景宜. 基于GIS的区域景观生态风险分析——以渭河下游河流沿线区域为例[J]. 干旱区研究, 2008, 25(6): 899-903.

[13] 魏伟, 石培基, 雷莉, 等. 基于景观结构和空间统计方法的绿洲区生态风险分析——以石羊河武威、民勤绿洲为例[J]. 自然资源学报, 2014, 29(12): 2023-2035.

[14] 甄江红, 银山, 刘果厚, 等. 草原文化遗址区景观格局变化及其生态风险评估——以元上都为例[J]. 干旱区资源与环境, 2014, 28(12): 159-165.

[15] 石浩朋, 于开芹, 冯永军. 基于景观结构的城乡结合部生态风险分析——以泰安市岱岳区为例[J]. 应用生态学报, 2013, 24(3): 705-712.

[16] 孙洪波, 杨桂山, 苏伟忠, 等. 生态风险评价研究进展[J]. 生态学杂志, 2009, 28(2): 335-341.

[17] KAPUSTKA L A, GALBRAITH H, LUXON M, et al. Using landscape ecology to focus ecological risk assessment and guide risk management decision-making[J]. Toxicology and IndustrialHealth, 2001, 17: 236-246.

[18] 许妍, 高俊峰, 赵家虎, 等. 流域生态风险评价研究进展[J]. 生态学报, 2012, 32(1): 284-292.

[19] 巩杰, 赵彩霞, 谢余初, 等. 基于景观格局的甘肃白龙江流域生态风险评价与管理[J]. 应用生态学报, 2014, 25(7): 2041-2048.

[20] 卢远, 苏文静, 华璀, 等. 左江上游流域景观生态风险评价[J]. 热带地理, 2010, 30(5): 496-502.

[21] 陈鹏, 潘晓玲. 干旱区内陆流域区域景观生态风险分析——以阜康三工河流域为例[J]. 生态学杂志, 2003, 22(4): 116-120.

[22] 张学斌, 石培基, 罗君, 等. 基于景观格局的干旱内陆河流域生态风险分析——以石羊河流域为例[J]. 自然资源学报, 2014, 29(3): 410-419.

[23] 刘世梁, 刘琦, 张兆苓, 等. 云南省红河流域景观生态风险及驱动力分析[J]. 生态学报, 2014, 34(13): 3728-3734.

[24] 许妍, 高俊峰, 郭建科. 太湖流域生态风险评价[J]. 生态学报, 2013, 33(9): 2896-2906.

[25] 雷波. 黄土丘陵区生态脆弱性演变及其驱动力分析[D]. 杨凌: 中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心, 2013.

[26] 李景宜, 李谢辉, 傅志军, 等. 流域生态风险评价与洪水资源化——以陕西省渭河流域为例[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2008.

[27] 陈立顶, 傅伯杰. 黄河三角洲地区人类活动对景观结构的影响分析——以山东省东营市为例[J]. 生态学报, 1996, 16(4): 337-344.

[28] 李团胜, 肖笃宁. 沈阳市城市景观结构分析[J]. 地理科学, 2002, 22(6): 717-723.

[29] 苏海民, 何爱霞. 基于RS和地统计学的福州市土地利用分析[J]. 自然灾害学报, 2010, 25(1): 91-99.

[30] 汤国安, 杨昕. ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

[31] 周平, 蒙吉军. 区域生态风险管理研究进展[J]. 生态学报, 2009, 29(4): 2097-2106.

[32] 王正杲. 延河流域水土保持生态建设规划方案研究[D]. 南京: 河海大学, 2005.

[33] 雷波, 焦峰, 王志杰, 等. 延河流域生态环境脆弱性评价及其特征分析[J]. 西北林学院学报, 2013, 28(3): 161-167.

[34] 张合并,陈宁丽,孙江锋,等.基于GIS的土地生态质量评价及影响因素分析——以平顶山为例[J]. 河南农业科学,2015,44(12):62-69.

(责任编辑:朱秀英)

EcologicalriskassessmentofYanhewatershedbasedonlandscapestructure

LIU Qi, CAO Mingming, HU Sheng, QIU Haijun, XU Bojian, DENG Meifeng

(College of Urban and Environmental Science, Northwest University, Xi’an 710127, China)

An ecological risk assessment model incorporating the landscape structure index and landscape fragile degree index was put forward to comprehensively evaluate ecological risk status and its spatial distribution characteristics of Yanhe watershed. The results indicated that: the landscape structure index of bare land was the largest in the study area and it had a higher human activities disturbance degree. Water area came second, and shrub forest had the smallest value. There were some obvious spatial differences of ecological risk levels in the watershed, with the central part of watershed having the higher ecological risk level, and with a decresing trend from this area to the surrounnding areas. The distribution of ecological risk levels had a close relationship with landscape types. The building and industrial land, dry land and water area had a higher ecological risk levels, while grassland and shrub forest had a lower level. We should adjust measures to local conditions in implementing ecological risk management, to ensure a stable ecological system and to reduce the threat of ecological risk.

ecological risk; landscape structure; Yanhe watershed; risk managemant

Q149; X820.4

:A

2015-04-14

国家自然科学基金项目(41401602);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2014JQ2-4021);西北大学研究生自主创新项目(YZZ14012)

刘 琪(1989-),男,甘肃徽县人,硕士研究生,主要从事生态环境评价和生态系统服务方面的研究。

1000-2340(2016)02-0254-07